急性脑卒中患者就诊流程监控系统的应用效果评价

余 靓,蔡 斌(通讯作者),顾梦佳

(浙江大学医学院附属邵逸夫医院质量管理办公室 浙江 杭州 310016)

脑卒中发病率、致残率与病死率很高,每年全球因脑卒中死亡440 万,生存的患者中至少有一半人留有不同程度的残疾[1]。我国脑卒中发病率较高,已成为我国居民致残致死的一大疾病,且呈现逐年上升趋势,据研究表明,年增长率高达8.7%[2]。缩短诊疗时间是改善卒中患者预后,提高抢救成功率的关键[3],美国心脏协会/美国卒中协会(AHA/ASA)的急性缺血性卒中早期管理指南要求患者到院至rt-PA 溶栓治疗时间(door-toneedle time, DNT)应控制在60 min 以内[4]。一个高效有序的急诊溶栓流程有助于减少院内延误。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选择2017 年—2020 年浙江大学医学院附属邵逸夫医院的急性脑卒中1 278 例患者病案资料,作为系统开发的基线数据和系统应用后的结果数据。

1.2 方法

以医院质量管理办公室为牵头,联合急诊科、神经内科、介入科、麻醉科等相关临床科室和医技科室、护理单元及职能科室医务科、药学部、信息中心等,组成实施小组。

梳理诊疗流程中的目标监测项目和关键时间节点等过程数据指标,及关联的系统和病历文书,形成数据抓取、电子化记录表单、系统自动提醒、自动发送和平台展示等软件建设需求。开发监控系统软件,实时抓取院内超急性期脑卒中患者就诊各重要流程节点数据,每月收集节点相关数据;分析流程中可优化路径缩短时间的节点,不断优化流程、完善表单。

建立配套软件使用和流程改造的医护患培训宣教体系。

1.3 统计学方法

统计方法采用SPSS 22.0 统计软件进行分析,计数资料以n(%)表示,经χ2检验;计量资料以均数±标准差(± s)表示,采用方差分析,P<0.05 为差异有统计学意义。

2.结果

2.1 系统设置路径流程监控项目、时间节点和关联病历文书

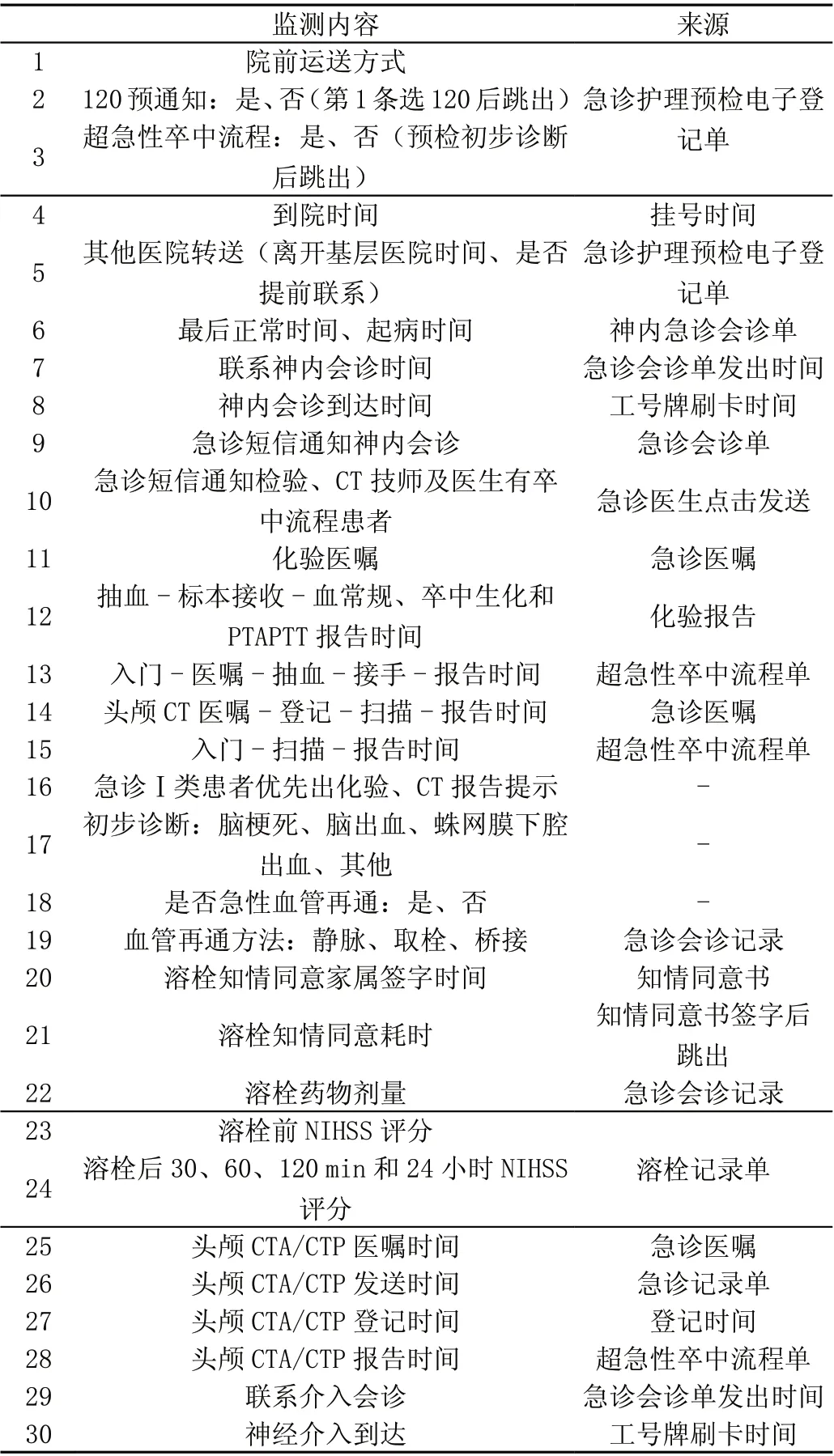

设置系统自动流程选择和临床知识库辅助决策提醒6 项,包含:是否选择超急性卒中流程,急诊Ⅰ类患者优先出化验、CT 报告提示,自动生成NIHSS 评分,血管再通方式选择等。设置系统自动触发通知流程5 项,包含:急诊短信通知神内会诊,急诊短信通知检验、CT 技师及医生,介入手术室护士通知急诊转运患者,通知麻醉会诊等。确定关键监测时间点并关联电子记录表单和病历文书,见表1。

表1 监测项目及时间节点及关联的病历文书列表

表1(续)

2.2 2017 年—2020 年DNT 时间比较

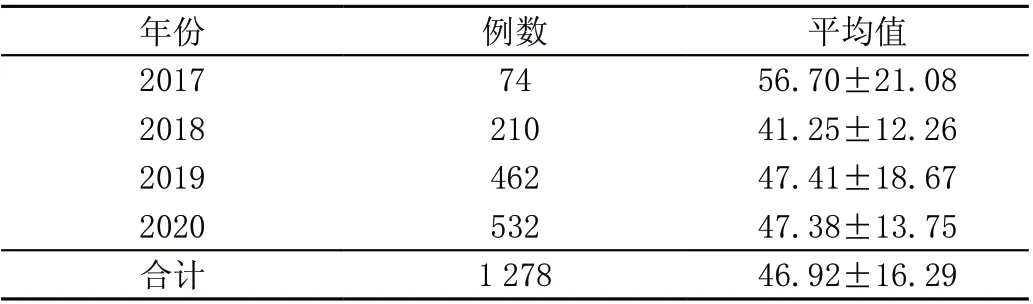

2.2.1 2017 年—2020 年DNT 时间情况 2017 年—2020 年DNT 时间均值,见表2。

表2 DNT 时间统计值表(± s)

表2 DNT 时间统计值表(± s)

年份例数平均值20177456.70±21.08 201821041.25±12.26 201946247.41±18.67 202053247.38±13.75合计1 27846.92±16.29

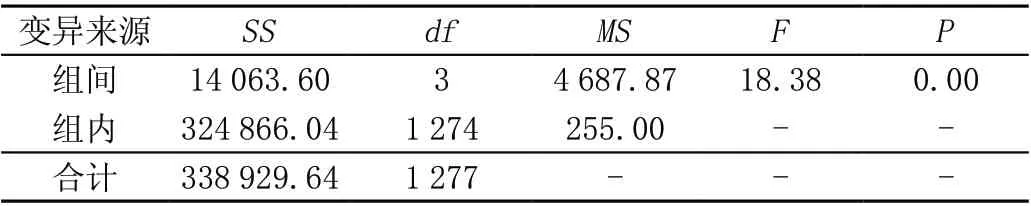

2.2.2 2017 年与2018 年—2020 年DNT 时间的均值方差分析 方差分析比较2017 年与2018 年—2020 年DNT 时间的均值,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 2017 年—2020 年DNT 时间均值方差分析表

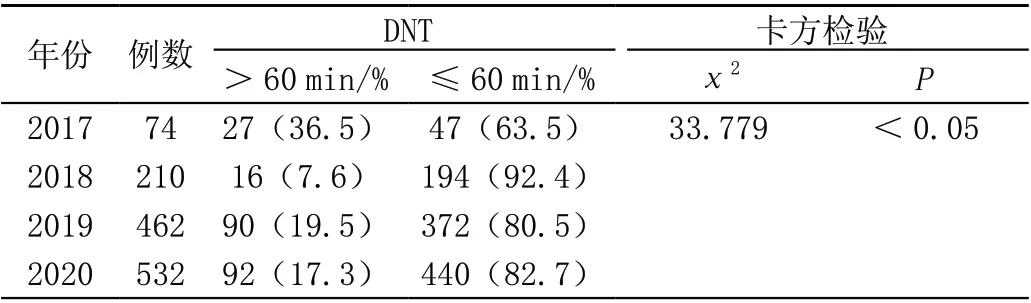

2.2.3 2017 年—2020 年DNT 时间≤60 min 的比率比较χ2检验比较2017 年—2020 年DNT 时间≤60 min的比率,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 2017 年—2020 年DNT 时间≤60 min 的比例交叉表及χ2 检验结果

3.讨论

目前国内对于这一流程的监控大部分局限于回顾性的分析,通过对病历、报告时间的回顾来判断这一临床路径的实施情况,但这样的回顾性分析存在着一定的缺陷。一方面,病历的书写存在着一定的滞后性及主观性,因此这样的流程监控缺乏准确性;另一方面,由于是回顾性分析,因此缺乏对当事人(卒中患者)的即时监控,也就不能有效、及时的予以干预。传统单一的脑卒中临床路径,在具体实施的过程中因缺乏即时化的时间监控,很难判断是在哪个环节浪费了时间,也正因如此,很难对问题环节作出改进。

本研究通过组建多学科改进小组,结合临床实践,利用现代信息技术,研发的超急性脑卒中患者就诊流程监控系统,通过配套培训宣教体系的创建将其应用于临床,系统上线后,医护人员可对超急性期脑卒中患者进行有效管理和监控,根据系统提示寻找各节点存在的缺陷,并及时采取合理、有效的措施,将DNT 时间目标值控制在60 min之内,同时,分析流程缺陷数据,持续质量改进,优化标准化超急性期脑卒中患者就诊流程。目前稳定运行三年,实施效果良好,系统应用前后DNT 时间明显缩短,更为有效的回顾和监测脑卒中医疗质量指标值,向超急性脑卒中患者及早诊断治疗提供—套现实、可行的优化流程,为患者提供更快捷、安全、可靠的医疗卫生服务。

2021 年2 月国家卫生健康委办公厅印发《2021 年国家医疗质量安全改进目标》的通知[5],其中目标二为提高急性脑梗死再灌注治疗率,要求医疗机构制订符合本机构实际的急性脑梗死患者急救方案及标准化操作流程,建立急性脑梗死患者再灌注治疗率的监测及评价机制。本研究建立的脑卒中患者就诊流程监控系统势必会成为趋势,可在全国各医疗机构推广运用。

综上所述,目前流程中的少数节点时间无法直接从系统中直接产生,仍需人工填写,可能导致结果偏倚。随着信息技术的日新月异,5G、物联网、可穿戴设备、人工智能、大数据等新技术被应用于医学各领域[6],并日渐成熟。该系统平台需利用最新的信息技术不断优化功能,迭代升级。