导游自我认知与主观幸福感研究

——基于领悟社会支持的中介作用

高燕,乔永平,张兵,郭银银,李静

(兰州文理学院 旅游学院,甘肃 兰州730000)

一、引言

“幸福”是人生中的欢愉状态(Immanuel Kant),是使人力量增大的感觉(Nietzsche),抑或是在进步中享受的快乐(Socrates),也正因幸福这一迷思的见仁见智,进一步推动了人类对于幸福的思索与探寻。在旅游场域中,导游作为“旅游业的灵魂”,其幸福感知关系到导游队伍的稳定性[1],旅游服务的质量和品质[2],乃至旅游目的地形象[3]。幸福是个体依据自定标准对其生活质量的整体评价[4],折射出人们的需求和价值[5];幸福也是客观环境与主观感受的结合体[6],受到内外部因素的共同作用。导游职业的社会性进一步决定了导游的主观幸福感取决于内外部因素的共同调适。从外部因素看,云南导游强制消费、东北雪乡宰客等负面舆论发酵使得导游被“污名化”且“标签化”[7];导游薪酬制度的不合理[8],工作竞争压力的增加[9],使得导游面临社会支持危机。从内部因素看,导游在带团过程中身心负荷较高,不仅要承受高强度的体力劳动,还要面临游客对导游各种防范戒备所引发的心理压力,导游的情绪劳动强度加大,社会声誉也越来越差[10]。因此,导游的薪资待遇、社会地位、职业认知及其主观幸福感是政府、旅游企业及学者应该共同关心的话题,也是亟待解决的民生问题[1]。基于导游主观幸福感是民生问题,是旅游业高质量发展基石的认知前提,本文从导游主观幸福感影响内外部综合因素入手,引入导游自我认知和领悟社会支持两个变量,对导游主观幸福感的作用机理与强度展开研究,目标是提升导游行业管控、增强导游职业幸福感知力。

二、研究综述与研究假设

(一)研究综述

1.主观幸福感

在20世纪50年代,主观幸福感研究逐渐兴起。主观幸福感知由正向情绪与负向情绪共同均衡决定,影响个体的认知、行为和个体社会价值取向[11],是个体根据自定标准对生活质量的整体评价[12]。由于主观幸福感是一种个人行为的感知,其影响因素由外部因素和内部因素组成,因此需要通过多维度的分析变量进行测量[13]。内部因素主要包括人格特质[14]、情绪智力[11]、认知智力[15]、性别[16]、自尊、认知模式、自我意识[14]等,外部因素主要包括压力[17]、薪酬与福利[18]、家庭地位[19]、社会支持[20]等。内部因素研究发现主观幸福感同积极情绪呈现正相关,与消极情绪呈现负相关[11]。外部因素分析表明薪酬等物质因素与主观幸福感呈正相关[21],家庭社会经济地位、领悟社会支持与主观幸福感呈显著正相关[19]。

2.自我认知

1980年,威廉·詹姆斯(William James)首次提出自我概念,为自我认知的相关研究奠定了良好的基础[22]。基于弗洛伊德(Sigmund Freud)自我、本我、超我的人格理论,而后自我认知一直是心理学中的热门研究话题[23]。学界普遍认为自我认知是个体从各个方面对自己进行的认识,而用不同的标准对自己进行评估,对应的结果也会产生差异,实证能力较低的人群,会因对自身错误的判断而影响自我认知[24]。廖凤林等指出个体由于在知觉、记忆、思维模式上的差异而产生不同的自我认知[25]。张宜彬认为自我认知是指个体对身体自我、情绪自我、学业自我等方面的主观知觉[16]。通过梳理已有文献,发现在不同水平下,自我认知对于行为均具有重要影响,但缺乏对具体职业的认知和职位区分的认知研究。

3.领悟社会支持

领悟社会支持最先是包含于支持系统,由Caplan提出,是支持系统能对个人心理层面带来的好处[27],而领悟社会支持是根据人们所拥有的社会关系(如家人、朋友、组织、团体等),从中获取的精神上以及物质上的支持与认可,形成一个可以足够信任的社交网络,并基于该网络获取关心与支持,达到自身情感需求的体验和满意程度[28]。国内学者也对领悟社会支持有着相似的界定。叶俊杰指出,领悟社会支持是个体长期处于压力情境中所形成的一种特质或认知结构,当个体面对困境时会表现为一种弹性特质,对个体所产生的消极情绪甚至更严重的行为后果产生治愈作用,并在一段时间内处于稳定状态[29]。姬新娟认为,领悟社会支持是主观感受到的社会、家庭和朋友等给予的各类支持[30]。同时,个体的领悟社会支持由于个人的感受度不同而产生不同的反应,感受敏感的人可能会表现出积极的行为[31]。

综上所述,导游主观幸福感受到内外部因素共同作用。从内部来看,自我认知(即对自我能力与导游职业是否匹配、导游职业的性质与特点及个人对导游职业的情感等多个方面的认知)是影响导游幸福感的主要因素;从外部来看,领悟社会支持水平与外界的社会支持程度紧密相关,这是导游尽职尽责完成其工作的动力之一,也是其职业发展的基石,即主观幸福感与自我认知、领悟社会支持之间存在紧密关系,积极的自我认知对主观幸福感有正向影响,消极的自我认知对主观幸福感有负向影响[20],领悟社会支持的个体会有较高的主观幸福感[32]。其次,关于导游主观幸福感的研究主要集中于幸福感影响因素[3,7,10],对导游主观幸福感与其他变量的关系研究,仅见对女性导游工作压力感知与主观幸福感[12]、导游的主观幸福感与自我概念、社会支持之间的关系研究[32]。由于导游在旅游活动中发挥着游客与旅行社、旅行社与旅游供应商之间的纽带作用,导游如何认知本我及其感受到的社会支持程度都将影响到导游主观幸福判断,并反作用于自我认知和领悟社会支持。基于此,本文针对导游主观幸福感调控命题展开研究,引入“自我认知”和“领悟社会支持”两个内外部因素变量探讨主观幸福感的调控策略,目标是探析观测变量对导游主观幸福感的作用路径与强度,进而提出导游职业幸福感提升策略。

(二)研究假设

1.自我认知与主观幸福感

自我认知是个体对自身的评价,而主观幸福感正是个体基于自身认识产生的主观判断。已有研究表明,自我认知是影响主观幸福感的重要因素[33],Shaelyn研究发现自我认知与生活满意度之间存在显著相关[34],且积极情绪可以提高人们的幸福感[35],而生活满意度和积极情绪正是主观幸福感的主要影响因素之一。基于此,本文提出假设:

H1:导游的自我认知对其主观幸福感存在显著的正向预测作用。

2.自我认知与领悟社会支持

社会认知加工心理学认为,自我认知是个体认知图式的重要组成部分[36]。自我认知是指个体对自己的了解,包括“身体自我”“情绪自我”“学业自我”和“社会自我”四个方面[26]。本文基于导游自我认知是社会镜像中的“本我”感知,将“学业自我”与“社会自我”整合为“职业自我”。自我认知是对“本我”的感知,而领悟社会支持是对“他我”的感知与领悟。领悟社会支持中投射了“本我”对社会支持的理解和期待,自我认知的偏差会影响到对社会支持的感知与利用程度。基于此,本文提出假设:

H2:导游的自我认知对其领悟社会支持存在显著的正向预测作用。

3.领悟社会支持与主观幸福感

领悟社会支持对主观幸福感可以产生一定影响,朋友和家人的支持能够影响主观幸福感[36],当个体感知到自己有较多的社会支持时,会倾向于采用积极的自我评价和自我认知进行情绪调节,因此可以体验到较高的生活满意度[36](主观幸福感的下级维度)。同时,社会支持作为应激作用下个体的外在保护性因素,也可以对自我认知产生影响[37]。基于此,本文提出假设:

H3:领悟社会支持对导游主观幸福感存在显著正向预测作用;

H4:领悟社会支持在导游自我认知与主观幸福感之间存在中介作用。

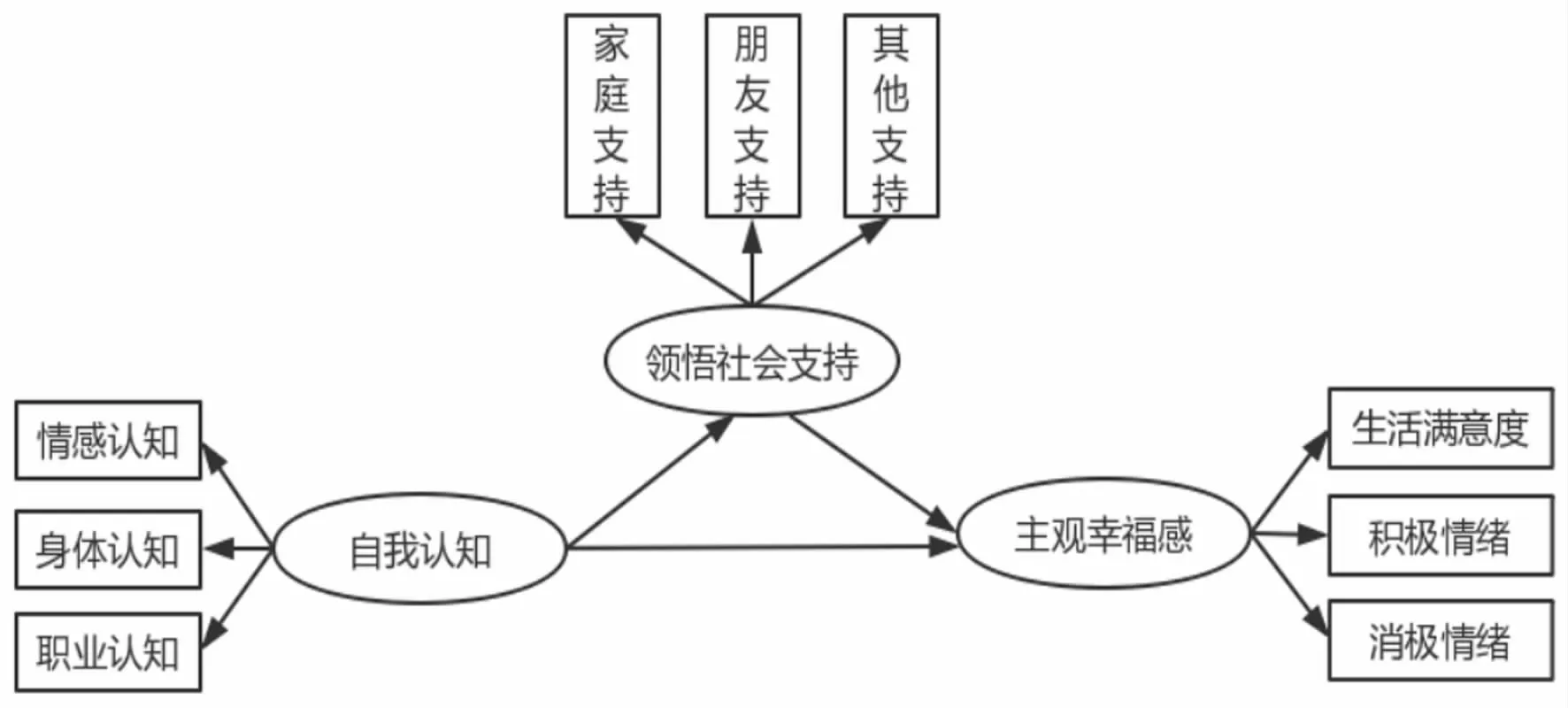

依据以上论述,本文构建了基于领悟社会支持中介的导游自我认知与主观幸福感关系概念模型(如图1所示)。

图1 基于领悟社会支持中介的导游自我认知与主观幸福感关系概念模型

三、研究设计

(一)研究方法

首先,以导游、自我认知、主观幸福感、领悟社会支持等关键词在CNKI及ScienceDirect数据库进行检索,获取国内外相关文献,在对相关文献系统梳理基础上,从旅游学科视角分析导游主观幸福感、领悟社会支持与自我认知之间的逻辑关系,并设定各维度的测量量表;其次,借助微信、问卷星等平台发放问卷,最终获得140份有效问卷;最后,通过SPSS及AMOS软件对数据进行统计分析,包括对样本人口特征分析、信度检验、相关分析、回归分析及中介检验等。

(二)变量设定

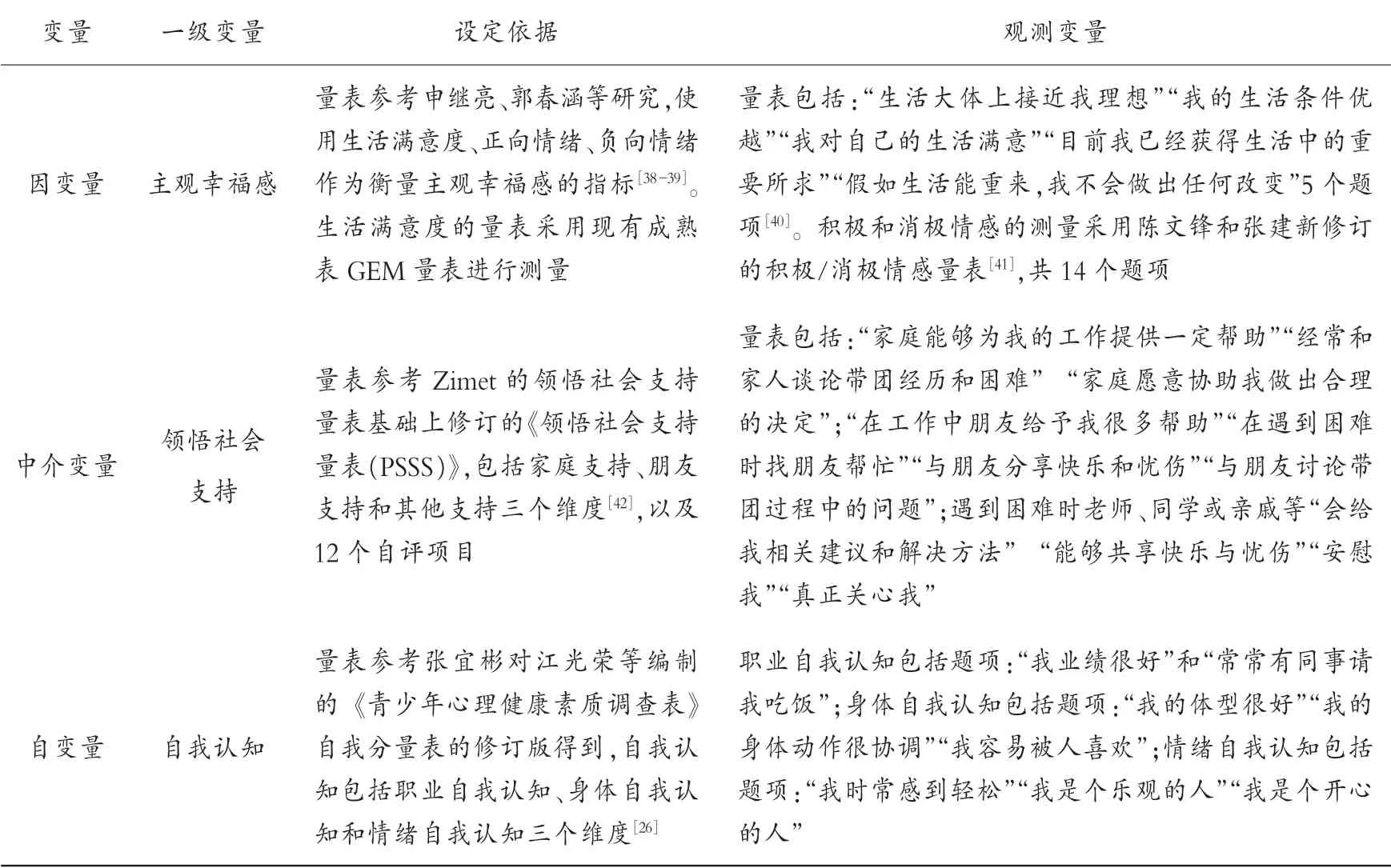

由文献整理得出统计变量设定及设定依据(如表1所示),量表观测点也列于该表中。

表1 统计变量设定及设定依据列表

(三)问卷设计

本文问卷主要包括三部分:第一部分是对导游人员的筛选,题项为:“您是否有带团经历?”若选“是”则可继续作答,若选“不是”则结束问卷;第二部分是样本人口学基本特征调查,含性别、年龄、学历、从业时间、职业性质等6个题项;第三部分是对领悟社会支持、自我认知和主观幸福感的观测变量测度。第三部分中的变量均采用Likert 5级量表进行测量,从1至5表示愿意或赞同的程度依次加强。

四、实证过程

(一)问卷发放与收集情况

本文采用问卷调查方法获取研究所需数据及信息。调研时间为2020年4月28日至5月15日,历时17天。调研针对导游群体开展,主要通过微信、QQ等平台发放问卷,共计发放问卷180份,在剔除作答不完整或不认真以及非导游人士填写的问卷后,最终得到有效问卷140份,问卷有效率为77.78%。

(二)信度分析

信度(Reliability)也称为可靠性,最常用的是Cronbach’s α系数,系数越大,表明测量的可信程度越高。一般认为,系数为0.60~0.70是最小接受值;0.70~0.80认为是比较好;0.80~0.90认为相当好;0.90以上则认为问卷信度非常好[43]。本研究除自我认知信度系数低于0.90以外,其他变量的信度系数均在0.90以上,整体信度为0.952(如表2所示),说明问卷数据信度较高,具有统计学研究意义,可进一步开展分析。

表2 信度分析

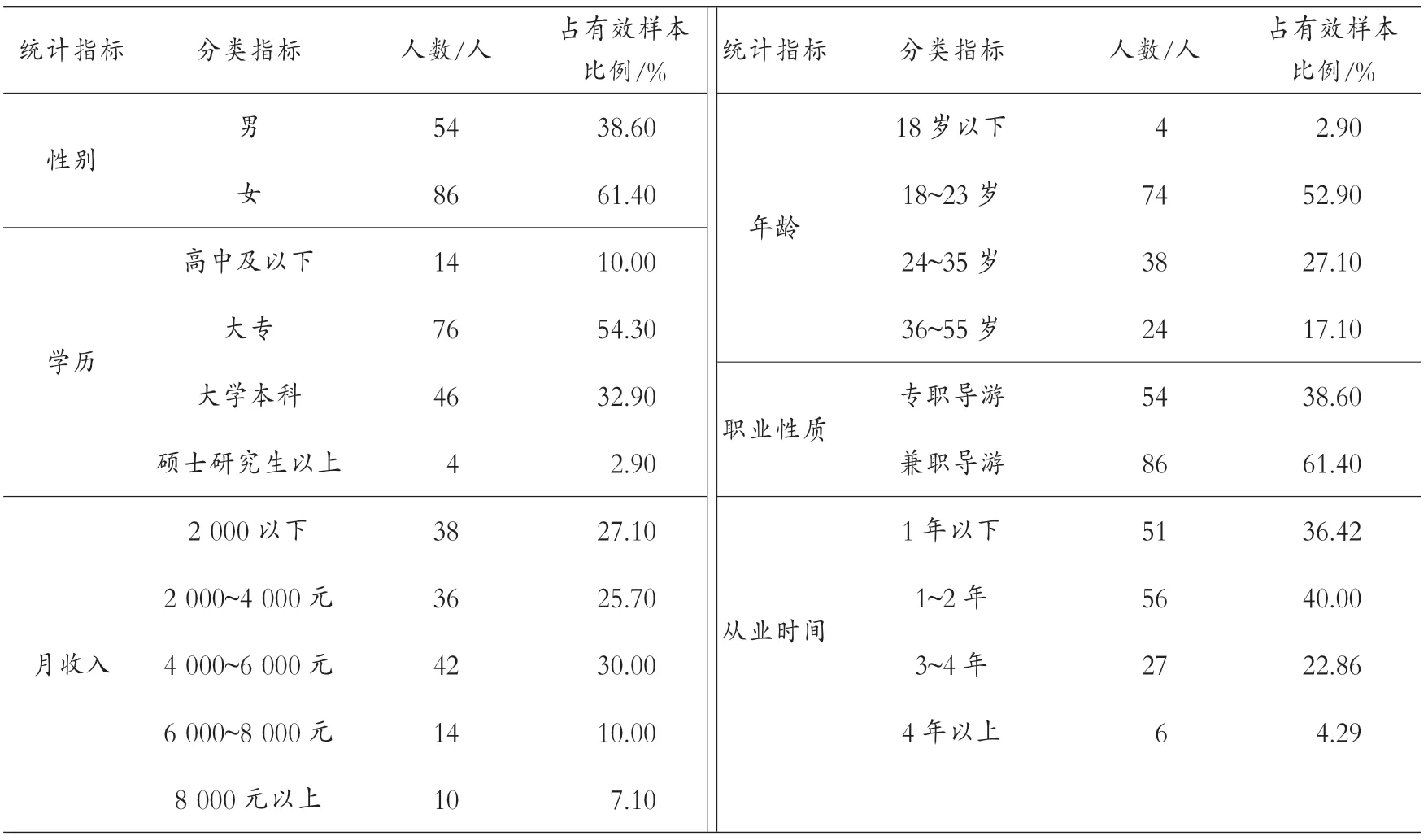

(三)样本人口统计特征

使用SPSS 25.0软件交叉分析模块对调研样本人口学特征进行分析,结果显示:样本女性占61.40%,明显高于男性(38.6%);年龄大多集中在18~23岁之间(52.90%);大学专科所占的比例最高,达54.30%,研究生学历最少(2.90%);兼职导游占比61.40%,专职导游占比相对较少(38.60%);月收入在4 000~6 000元之间导游占比最多(30.00%),其次为2 000元以下(27.10%),8 000元以上占比最少(7.10%);从业1年以内的导游占比36.42%,其次为1~2年的导游(40.00%),从业4年以上的导游仅占比4.29%(如表3所示)。数据表明,现阶段导游人员以女青年为主,年龄主要集中在20~30岁间;学历以专科水平居多,收入水平偏低,且存在收入两极分化的现象,体现了导游的社会阶层偏低现状。导游群体中兼职从业者占主体,从业时间多为1~2年,反映出导游职业的不稳定性。

表3 样本数据的基本特征

(四)模型拟合度分析

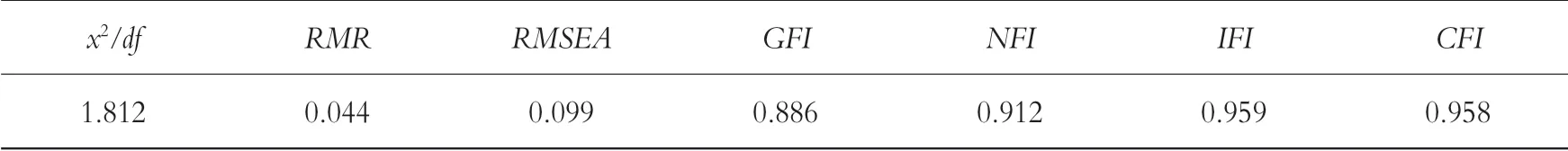

为判断研究概念模型是否具备良好的拟合效果,使用Amos 26.0软件进行模型拟合度分析。各拟合指标的系数如表4所示,其中X2/df小于3,RMR小于0.05,RMSEA小于0.1,GFI、NFI、IFI、CFI均在0.8水平以上,表明数据基本达到拟合标准,研究概念模型的拟合情况较好。

表4 模型拟合度分析

(五)数据分析

1.相关分析

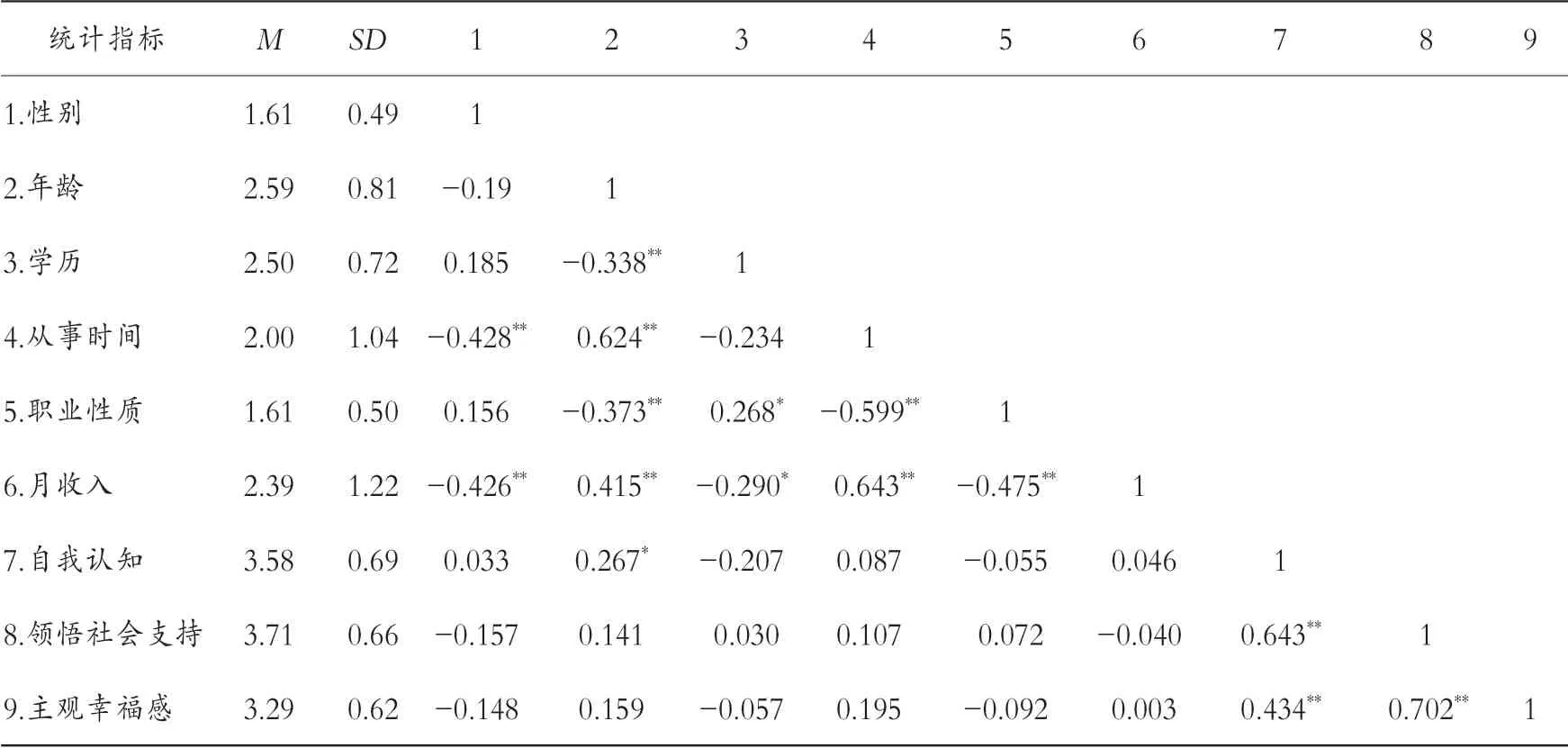

首先对研究概念模型各变量维度进行相关分析。结果表明,研究模型中各变量间具有较高的相关性。其中,自我认知与主观幸福感之间呈正相关关系(r=0.434,p<0.05);自我认知与领悟社会支持之间存在正相关关系(r=0.643,p<0.05);领悟社会支持与主观幸福感之间存在正相关关系(r=0.702,p<0.05)。因此,各变量之间已具备一定的相关性,可以进行下一步的回归分析,这也为假设H1、H2、H3成立提供了初步支持,如表5所示。

表5 各变量间的相关性

2.回归分析

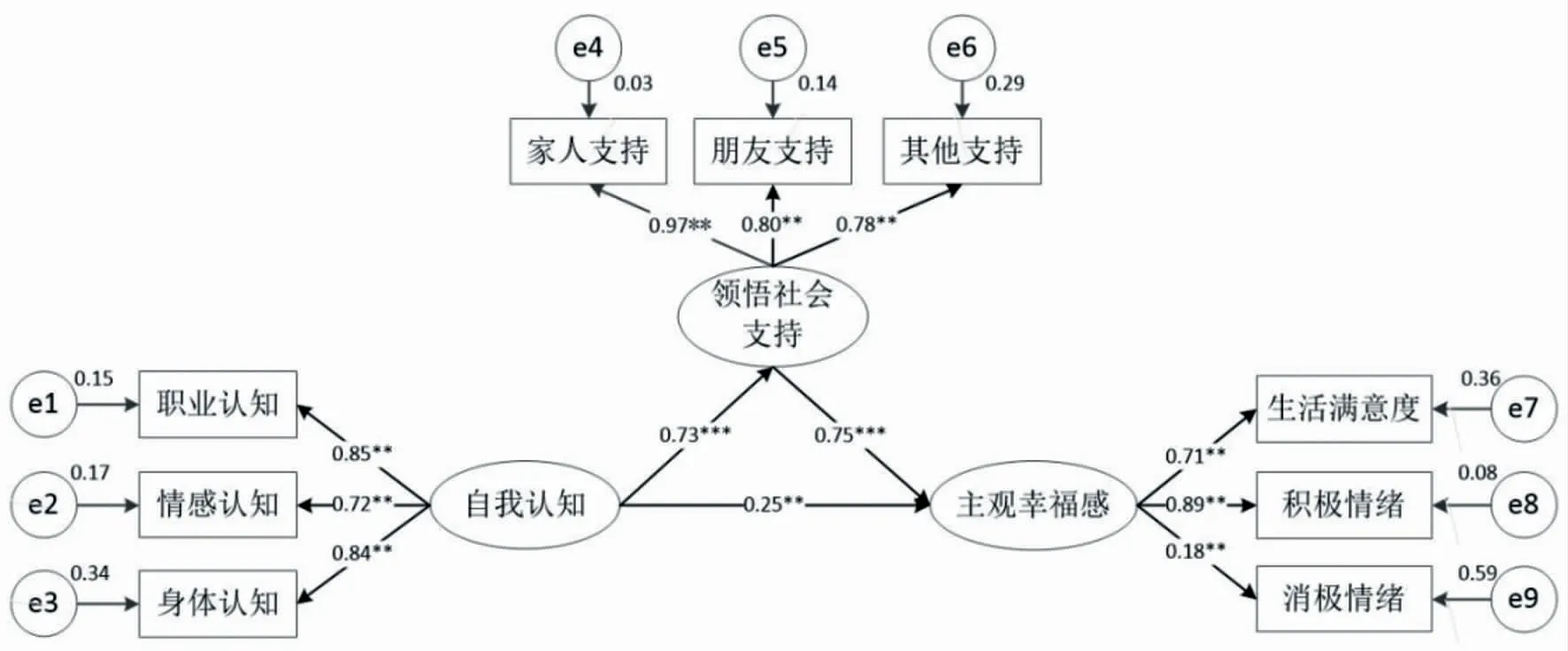

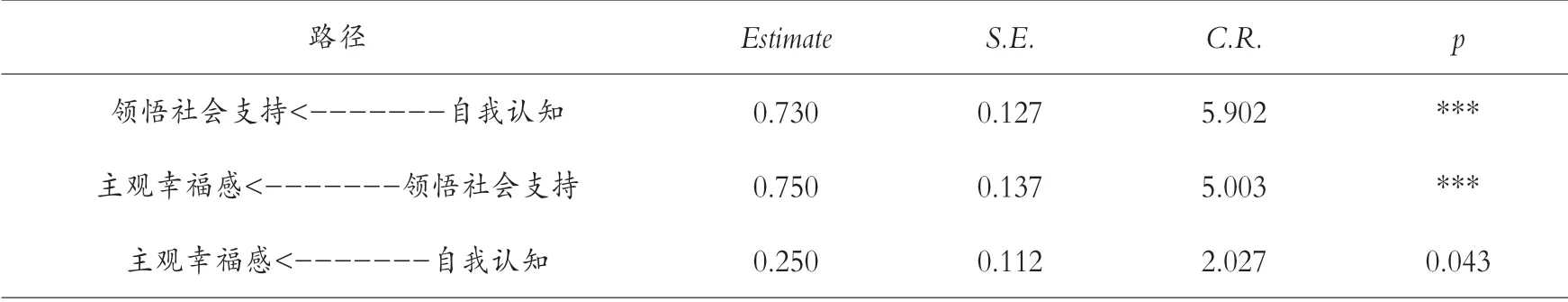

本文主要通过建立结构方程模型对研究假设予以验证。结构方程模型的主要作用是揭示潜在变量与可测变量之间,以及可测变量之间的结构关系,这些关系在模型中通过路径系数来体现,如表6所示。从表6可知,自我认知、领悟社会支持与主观幸福感之间的标准化路径系数分别为0.250(p<0.05)和0.750(p<0.05),表明自我认知、领悟社会支持与主观幸福感之间存在显著的正向预测作用(即假设H1和H3成立)。自我认知与领悟社会支持之间的标准化路径系数为0.730(p<0.05),表明自我认知与领悟社会支持之间存在正向的预测作用(即假设H2成立),数据如图2所示。

图2 模型路径及参数示意图

表6 路径分析

在自我认知方面,职业认知最为重要(标准化回归系数为0.85),说明导游的职业属性很大程度上决定了导游的自我认知,即导游依照职业特征对“本我”进行设定;身体认知对导游自我认知比较重要(标准化回归系数为0.84),可见体能保障是胜任导游职业的主要前提,也反映出导游工作的脑体高度结合特征。在领悟社会支持方面,家人是导游人际支持的最主要来源(标准化回归系数为0.97),导游希望家庭能够为其工作提供帮助与支持,面对困境能与家人分担并做出合理应对;朋友支持对于导游领悟社会支持也较为重要(标准化回归系数为0.80),导游肯定朋友帮助对其工作的价值,并在遇到困难时更愿意与朋友交流;其他支持(标准化回归系数为0.78),导游识别到旅游相关行业人员及社会公众对其支持的价值。在主观幸福感方面,积极情绪对主观幸福感的影响最大(标准化回归系数为0.89),可见带团过程中融洽主客关系的构建对于导游主观幸福体验的形成具有重要意义,导游也会因游客赞扬而感到自豪、喜悦,并进一步提升导游职业幸福效能。其次,生活满意度对于导游主观幸福感具有较大影响力(标准化回归系数为0.71),导游生活条件优越、理想和满足感是促发主观幸福感形成的主要动力因素(以上依据问卷指标体系得出)。值得注意的是,消极情绪对导游主观幸福感的影响力较低(标准化回归系数为0.18),但未呈现负向影响,与前期研究所得主观幸福感同积极情绪呈现正相关、与消极情绪呈现负相关的结论不一致[11]。结合导游的高情感认知表征(标准化回归系数为0.72)和消极情绪观测指标体系可以推测,导游职业的高度社会化使得从业者具有较强的心理调控能力,即表现为消极情绪会降低导游主观幸福感,但并非主观幸福感的主要自变量。

3.中介效应检验

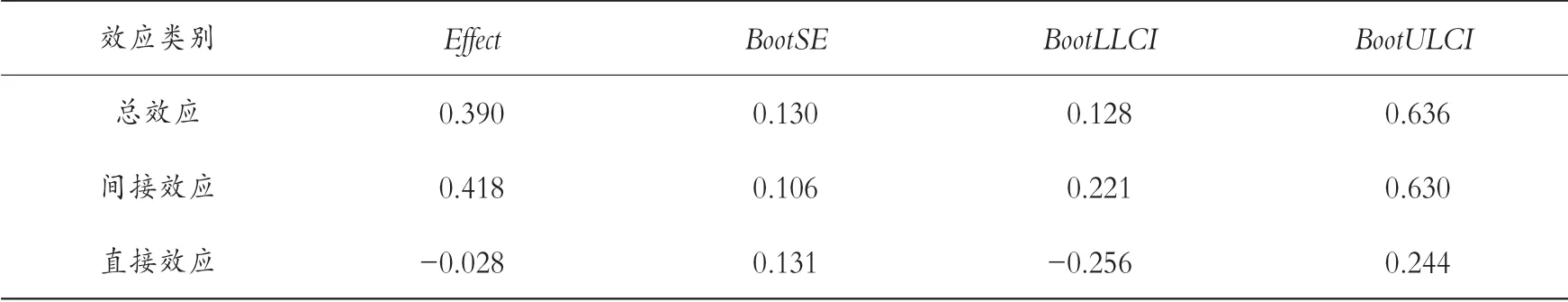

对于中介变量的检验,本文采用Hayes(2012)编制的SPSS宏中的Model 4(Model 4为简单的中介模型),在控制性别、年龄等变量的情况下,对中介变量进行检验(见表7)。结果显示,领悟社会支持对主观幸福感的间接效应为0.418,95%置信区间为[0.221,0.630],不包含0,说明领悟社会支持中介存在(即假设H4成立),而自我认知的直接效应为-0.028;95%置信区间为[-0.256,0.244],包含0,因此领悟社会支持的中介作用为完全中介。说明自我认知可以直接预测主观幸福感,直接效应为0.25,也可以通过领悟社会支持的完全中介效应对主观幸福感产生间接影响,间接效应为0.55。

表7 中介效应检验的总效应、间接效应及直接效应

五、结论

(一)基本结论

本文基于导游主观幸福感调控命题展开,引入“导游自我认知”和“领悟社会支持”两个内外部变量探讨主观幸福感的调控策略,实证过程通过SPSS和AMOS软件对调研数据进行统计分析,探析自我认知、领悟社会支持与主观幸福感之间的影响机制,得到以下结论:

第一,导游自我认知、领悟社会支持可以分别显著地正向预测导游主观幸福感(假设H1、H3成立),同时,自我认知对领悟社会支持具有显著的正向预测作用(假设H2成立)。因此,导游自我认知水平会显著影响其主观幸福感,导游的自我认知水平影响对家人、朋友及其他来源的社会支持领悟,而对社会支持的领悟会对主观幸福感产生显著影响。导游主观幸福感的影响路径呈现高自我认知→高主观幸福感,高自我认知→高领悟社会支持,高领悟社会支持→高主观幸福感的作用路径。

第二,领悟社会支持在导游的自我认知影响其主观幸福感的过程中扮演着完全中介的作用(假设H4成立)。即当导游自我认知和领悟社会支持均存在的情况下,导游自我认知先影响领悟社会支持,领悟社会支持再影响其主观幸福感,作用路径为高自我认知→高领悟社会支持→高主观幸福感。

第三,自我认知、领悟社会支持和主观幸福感均可进一步划分为三个维度,且不同维度对变量的影响力呈现差异。在自我认知中,职业认知和身体认知的影响相对较强,影响的程度相当,而情感认知的影响则相对较弱;在领悟社会支持中,家人支持的影响最强,其他支持最弱,朋友支持居中;在主观幸福感中,生活满意度和积极情绪对主观幸福感的影响较大。因此,职业及身体认知和家庭支持对导游的积极情绪和生活满意度具有较大影响力。

(二)应用价值

本研究结论表明导游自我认知对主观幸福感具有正向预测作用,是对Ryff等[44]幸福感模型构建的积极回应。基于自我接受(Self-acceptence)、生活目标(Purpose inlife)、良好关系(Positive relations with others)、环境控制(Environmental mastery)等维度设定,导游在执业过程中对岗位需求的匹配度、环境适配性和心理健康程度都直接影响导游的主观幸福感知。因此,在导游岗前培训环节需考虑增设导游认知类知识板块,使导游对岗位中所面临的执业风险有更全面的预期,以提高职业稳定性和职业幸福感知力。同时,在旅游旺季对导游的体能关怀和心理压力调适,以及在旅游淡季(特别是新冠疫情期间)的心理疏导都将有助于导游幸福感知的维持或攀升。

基于导游自我认知以领悟社会支持为中介对导游主观幸福感的正向预测作用,建立从“本我”认知→“他我”认知→主观幸福感受作用机制具有重要意义[30]。导游在执业过程中逐步构建相对完善的自我评价机制,建立导游自我意识,而这一自我意识也在职业环境中不断与其领悟到的家庭支持、朋友支持及其他支持相调适,最终构筑起导游在凝视者眼中的“自我形象”,形成从自我认同→社会支持→主观幸福感受的主客互动机制。且领悟到的家庭支持、朋友支持及其他支持的高路径系数,进一步展现了导游职业的社会属性,意味着强人际支持对于导游幸福感知形成的显著作用力。由此,通过媒体对导游形象的正向传播,导游榜样树立,形成导游良性人际支持;在旅行服务机构内构建非正式型导游交流平台,构筑良好企业文化[45]获取导游业内援助等,都将有助于导游领悟社会支持水平及主观幸福感的提升。

基于主观幸福感的三个构面中积极情绪与生活满意度的高路径系数表明:守业、乐业,并在和谐的主客关系中获取职业认同有助于导游正面情绪的形成,而对生活的满意度则更多取决于对薪酬的满足和职业现状与职业蓝图的匹配,这一现状也进一步说明,增添职业温度、优化薪资结构、提高导游的社会归属幸福感依赖于行业环境的改善和治理体系的完善[1]。

导游的主观幸福感取决于内外部因素的共同调适。本研究初步构建了导游主观幸福感的自我认知(内部因素)和领悟社会支持(外部因素)的多维度作用模型,但引入导游收入、社会福利水平及群体比较效应等调节变量将进一步完善模型结构并厘清作用机理。同时,不同性别、年龄、学历、从业时间、职业性质的导游主观幸福感作用力差异讨论,将有助于导游精细化管理策略的提出。这也是后续研究的进展方向。