宫角轴与五声性音级集合的变换网络

许 琛

一个和弦与另一个和弦之间存在某种联系,这种联系叫做“变换”。“变换”,一个特殊名词,是某种相对性的数学表达。当新里曼理论系统性地提出三种三和弦基本变换模式P、L、R 的同时,其自身也明确意识到:“我们还可以为‘共鸣体’定义更多的变换操作。”①David Lewin:Generalized Musical Intervals and Transformations,New Haven,CT:Yale University Press,1987,p.178.这个曾被大卫·列文(David Lewin)称之为Klangs的“共鸣体”,最初是指协和的三和弦。逐渐的,理论家们则希望能进一步将变换理论推广至任何一种织体形态的和弦②与兴德米特仅立足于纵向音的结合去定义“和弦”织体形态所不同的是,勋伯格则认为“旋律也是和声”,和弦以旋律形态出现时,仍然可以感受到和弦的效果。——不仅是传统三度叠置和弦形式的共鸣体,还有来自任意音程自由组合的共鸣体,或者直接被称为音级集合的共鸣体③阿伦·福特把所有可能的三个至九个音的结合称之为“音级集合”(Pitch-Class set),简称“PCs”,而不再称其为和弦。,为它们定义并实现一套与P、L、R具有相似性关系的变换操作。

一些被称为“现代和声”“民族性和声”的“共鸣体”,在阿伦·福特(Allen Forte)的音级集合逻辑关系中是以音程向量的异同和相似度来判断多方关系的。如今,若能为这些共鸣体定义并实现与P、L、R具有相似性关系的变换操作,总结出一套音级集合变换关系的理论,以此来说明、判断集合之间的关系,无疑是集合领域,乃至和声学的一次创新性的发展。与此同时,变换理论作用于三和弦的延伸(那些基于三和弦之上的七和弦、九和弦等四音或五音集合,含三和弦的基数为4 及以上的音级集合,非三度叠置的和弦或音级集合等),是对新里曼三和弦核心变换理论的有效补充,极大地拓展了新里曼主义的应用前景。

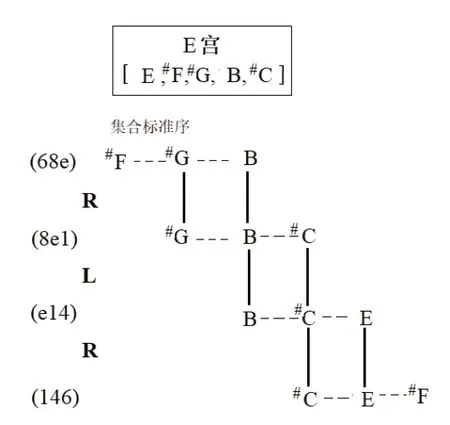

以天然对称的宫角调为先天条件,在保持五声性精髓的基础上,以调式渗透、调式综合、调性扩张、多调性等西方近现代音乐的创作思维和技法为参照,传统单声部的五声性音乐迈向了多声部音乐的道路。以主张将民族调式与调性扩张联为一体的“宫角轴”理论④童忠良在《近现代和声的功能网》一书中首次提出“宫角轴”理论,将我国民族调式与调性扩张联为一体(参见童忠良:《近现代和声的功能网》,北京:人民音乐出版社1984年版)。为先导,⑤童忠良:《近现代和声的功能网》,第40—54页以数字代替音名为12 个音级进行编码,将中国的“五声性”与“音级集合”联姻融合。⑥“在20世纪的音乐作品中,‘调式’(modality)指的是一个音高集合,其中有一个音表现为中心或‘主音’。实际上,‘调式’与音集(collection of pitches)同文,其中有一个音(通常是该音集作音阶式排列时的第一音)为中心。于是,‘调式’结合了现代音乐的两个独立的结构原则:音级集合与音高中心。”([美]B·西姆斯:《含三和弦的和声,自然音集与调性》,郑英烈译,《黄钟》2004年第3期,第116页)。继阿伦·福特音级集合理论之后,罗忠镕于20世纪80年代提出了“五声性音级集合”新观点(参见姜蕾:《从“音级集合”到“五声性音级集合”——阿伦·福特与罗忠镕的隔空对话》,《黄钟》2014年第4期,第86—97页)。在以“集合名称”和“音级内涵”(原形)命名和标示作为母集5-35(02479)的各宫系统五声音阶及作为其子集的五声性和声截断[如基数为4 的五声性集合4-22(0247)、4-23(0257)、4-26(0358)及作为四音子集的子集,即基数为3的五声性集合3-6(024)、3-7(025)、3-9(027)以及3-11(037)]的前提下,在音级集合空间中讨论五声性音级集合及其关系(包括关联移位、倒影相等的五声性集合;关联移位、倒影中的不变子集;音级集合的补集等)。向新里曼理论中的相关变换程序与变换语法觅范式(“音程向量”能直观地反映五声性集合在关联倒影的过程中所保持/翻转的音程数),以探讨共同音、声部进行、倒影对置以及调性因素、调性转换关系等共同问题为导向,阐释五声性多声音乐中对称的多调性,并以“音网”等方式呈现五声性音级集合的变换逻辑、路径,并追问其东方美学意涵。

中西理论多向互动之下,互补是必然的。对西方理论“中国化”应用的方法与路径的探索,不仅拓展了音级集合理论、新里曼主义的应用前景,更是通过立足于中国音乐文化基础上对西方音乐理论建构的审视而显示出独特的理论意义。本文所论证的12 个半音音级,是以双均多宫(“双均六宫”)⑦黄翔鹏在《中国传统音调的数理逻辑关系问题》一文中首次提出了同均三宫(黄翔鹏:《中国传统音调的数理逻辑关系问题》,《中国音乐学》1986年第1期,第9—27、8页)。“同均”是指古音阶(雅乐音阶)、新音阶(清乐音阶)和清商音阶(燕乐音阶)在同一个七声框架中。比如在C-D-E-F-G-A-B 七声框架中,古音阶以F 为宫,新音阶以C 为宫,清商音阶则以G 为宫,是为“三宫”。基于组合与互补关系, 七声框架是C-D-E-F-G-A-B 七声框架在十二平均律中的补集,以为七声框架,“三宫”分别为为组织基础的一种极度扩展的一元化宫调体系。它不同于西方现代音乐的“泛调性”“无调性”十二音技法或序列音乐,是中国传统音乐宫调理论的总结、延伸与拓展。

一、天然对称的宫角调

传统五声调式音阶“宫商角徵羽”以五度相生为内在规律。对称平衡,是其审美诉求之一。在一个宫系统内,在一个音级空间中,存在着唯一一对互为倒影对称着的音列,即以商音为轴互为倒影的宫调式与角调式。而若将五声音阶作为五音集合纳入音级集合空间中进行考量,其对称与平衡特征体现为两个方面:1.集合5-35是对称性的集合,以该集合原型序中的第二位音级(商音)为轴,翻转其它四个音级仍得其自身(见谱1、图1);2.在十二音级圆周这一环形封闭结构中,我们可以观察到五个音级之间的整体对应关系,它们呈现出以第二位音级(商音)为中心的对称平衡状态:商音上下对称浮动大二度音程,是为角(集合原型序中的第三位音级)、是为宫(集合原型序中的第一位音级),上下对称扩张纯五度音程,是为羽(集合原型序中的末音级),是为徵(集合原型序中的第五位音级)。

图1 (音高级空间)集合5-35对称倒影轴与音程结构关系(以原型序02479为例)

谱1 (音高空间)同宫系统下以商音为轴对称平衡的宫角调(以C宫系统为例)

五声调式以纯五度为音程空间距离作旋宫转换的过程中,至“商为宫”达到对称平衡(见图2)。 从上述不同的角度——音高空间(pitch space)、音高级空间(pitch class space)抑或是旋转阵列(rotational array)——来观察五声音阶的内在结构关系,皆表明“宫商角徵羽”五声音阶是一个有机统一、平衡对称的完形结构体系。

图2 旋转阵列——商核⑧“商核”的概念最早由童忠良在《商核论——兼论中西乐学调关系若干问题的比较》一文中提出(参见童忠良:《商核论——兼论中西乐学调关系若干问题的比较》,《音乐研究》1995年第1期,第25—31页)。在我国传统音乐民族调式中,音级的五度循环也是有中心音的,即商音。均场的内核是以商音为中心(均场内核的核心),并以商音的上方五度羽音及其下方五度徵音这两个五度环为内核,向两级对称扩张。“宫角轴”与“商核论”是关于五声性调关系体系中的两个重要的理论,它们互为表里,有机协调,相辅相成,互为说明。与旋宫

二、宫角轴与调性扩张、宫角轴与关联倒影变换

(一)宫角轴与调性扩张

进一步地,在既改变音列,又改变宫音(主音)的变换中,从调与调之间的关系来看,民族五声调式之间的关系分为以核心调的宫音为轴向下属方向扩展和以角音为轴向属方向扩展。比如以C 宫系统为核心调,保持其宫音音级C 不变的情况下,可依次产生A宫系统、E宫系统、B宫系统和F 宫系统(见图3a)。以C 宫系统为核心调,保持其角音音级E 音不变的情况下,可依次产生G 宫系统、D 宫系统、A 宫系统和E 宫系统(见图3b)。

图3a 以宫为轴五声性音级集合矩阵(C=0)

图3b 以角为轴的五声性音级集合矩阵(C=0)

同样是承认调性扩张的可能性与合理性,列文的“广义调性”理论基于核心调与其派生的两个同名调、两个重同名调之间的渗透,而“宫商角徵羽”等民族调式却有四对镜像对称的宫调系统(见图4):1.五度宫调系统(以C 宫系统为核心调,下同):C 宫系统—F 宫系统(宫轴)、C 宫系统—G宫调系统(角轴);2.二度宫调系统:C宫系统—B 宫系统(宫轴)、C 宫系统—D 宫调系统(角轴);3.小三度宫调系统:C宫系统—E宫系统(宫轴)、C 宫系统—A 宫调系统(角轴);4.大三度宫调系统:C 宫系统—A 宫系统(宫轴)、C 宫系统—E 宫调系统(角轴)。从我国的民族调式音乐创作实践来看,调性扩张的手法较之大小调体系的同名调与重同名调要自由与丰富得多。

图4 宫/角轴与调性扩张、关联倒影变换

(二)宫角轴与关联倒影变换

至此,我们似乎还没有论及宫系统变换体系中的其它演化问题,仿佛旋宫、改变音列以及功能方向逆转就是演化的意义。五声性音阶变换体系的变迁显然不仅仅是通过对上述方面的解释等途径来达成。变换的开放性可以让我们同时通过解释不变因素与动态因素来适应变化的音乐世界,创作实践中有共同音关联的“权威恒在”与无共同音关联的“常变常新”之间的内在张力,则构成了五声性民族调式变换体系又一必须面对的重要问题。

向新里曼理论中的变换模式和变换语法觅范式,⑨大卫·列文和理查德·科恩(Richrad Cohn)等人提出关于“以保持共同音,其它声部作最小音程节俭进行”为主旨的关联倒影的两个三和弦的六种基本变换模式:P平行变换,R关系变换,L导音变换,P’平行倒置变换,R’关系倒置变换,L’导音倒置变换。继而,约瑟夫·N.斯特劳斯(Joseph N.Straus)站在音程的角度上阐释了上述6种变换的本质,即保持最大音程不变为P变换,保持居中音程不变为R变换,保持最小音程不变为L变换,翻转最大音程为P’变换,翻转居中音程为R’变换,翻转最小音程为L’变换。根据上述变换模式和变换语法,可将三和弦关联倒影变换推广至所有音级“共鸣体”。以C 宫为轴进行倒影派生F 宫系统五声性音级集合(57902)与其原型宫系统五声性音级集合(02479)之间,保持了纯五度音程(i7,最大音程)不变,并翻转E(C 宫系统角音)至F(F 宫系统宫音)作节俭声部进行。作为节俭的五音集合变换,C 宫P←→F 宫实现了共同音极大值。以E角为轴进行倒影派生G 宫系统五声性音级集合(7, 9, e, 2, 4)与其原型宫系统五声性音级集合(02479)之间,也保持了最大音程不变,并翻转C(C 宫系统宫音)至B(G 宫系统角音)作节俭声部进行。C 宫P ←→G 宫实现了共同音极大值。表1中枚举了与C 宫系统关联倒影的8 种五声性音级集合变换,整理出具有关联倒影关系的“节俭的五声性音级集合”。

表1 五声性音级集合与宫/角轴关联倒影变换、音程保持/翻转、共同音个数、节俭声部进行

根据对宫角调、宫角轴及其倒影变换的观察,我们可以总结出宫角调在宫角轴倒影派生过程中,彼此具有排他性与对置,体现在以下两个方面:

1.宫若恒常,角则移步

如图3 所示,以原型中的宫音为轴倒影派生的其余4 个宫调系统(下属方向),原型中的角音不复见,因而,如表所示,源宫系统与其下属方向4 个目标宫系统,在音级集合空间中不论作何种模式进行倒影变换,源宫系统中的宫音始终作为共同音保持不变,而其角音始终被作为变化音翻转为目标宫系统的宫音:(源)角宫(目标)。⑩f:flip的首字母,意为翻转。

2.角若恒常,宫则移步

相对的,以原型中的角音为轴倒影派生的其余4 个宫调系统(属方向),原型中的宫音则不复见。因而,源宫系统与其属方向4 个目标宫系统,在音级集合空间中不论作何种模式进行倒影变换,源宫系统中的角音始终作为共同音保持不变,而其宫音始终被作为变化音翻转为目标宫系统的角音:(源)宫角(目标)。

三、宫角轴与五声性音级集合(5-35)的变换网络

长期从事和声学的理论研究与实践应用的作曲家黄虎威擅长将民族五声性调式音阶和声与西方传统至近当代的创作技法相糅合,探索出和声技巧与调性扩张技巧在民族性音乐上的创造性应用。调性扩张手法在黄虎威的作品中运用较多,且在调和与拓展五声性调式和声方面取得了卓有成效的实践意义。

谱2 节选自黄虎威钢琴组曲《巴蜀之画》第五首《蓉城春郊》(中段),多样性的宫系统与丰富的调式素材,如春草一般在更为复杂的调式调性地图上蔓延开来。将调性扩张运用于五声性音调的作品且不觉得生硬,经过一系列模进,从出发调(源)到目的调(目标)之间的调性过渡丝毫没有断裂之感,作曲家最后还想办法把它“圆场”了回来(源与目标合一),其关键在于巧用调性扩张致使声部在变化中求得平稳与顺畅。移步不换形,画意藏乾坤。该段落的五声性调式之宫角轴倒影变换如图5 所示,以G 宫为出发调(源),在第三拍上巧借偏音F(闰)向B 宫G 羽 调 式 模进转调,第二次模进则转至B 宫调式。依此规律,调性变换引起的调性扩张如春风般吹拂着音乐,音乐的发展如春草般生生不息,延绵不断:以G 宫为太极(作始、或源),生属与下属两仪;两仪生四象:属方向的B 宫、D 宫(#C 宫)和下属方向的E 宫、D 宫;四象生八卦:以G 宫调式为底色,以同主音系统(以宫为羽)——同宫音系统(以羽探宫)为法,始于G 宫(源),依次生G 羽、B 宫、B羽、D 宫(#C 宫)、#C 羽、E 宫,继而以(E)宫为商,以商问羽则生B 羽,终而以(B)羽为角,角定宫,终于G宫(目标)。

图5 《蓉城春郊》五声音阶各宫系统与宫/角轴倒影变换

谱2 黄虎威《巴蜀之画》之五《蓉城春郊》(第10—17小节)⑪黄虎威:《巴蜀之画——四川民歌主题钢琴组曲》,北京:音乐出版社1961年版,第68—69页。

再以贺绿汀的民族化钢琴作品《摇篮曲》为例,呈示段与再现段为宫系统,中段转宫系统轴下属方向宫系统。两大宫系统共计保持有4 个共同音,其余音级作半音节俭进行()。变换可以式:宫系统宫系统,予以表示。全曲采用同主音系统统合这两个呈五度关系的宫系统:A宫调式(呈示段、再现段)—A 徵调式(中段句d);B 羽调式(中段)—B 商调式(呈示段/再现段句a;中段句e);F 羽调式(呈示段/再现段句b)—F 角调式(中段句c)。同一个主音的不同调式身份,也同样彰显着纯五度关系(宫—徵;商—羽;羽—角)。进一步综合出现在作品各阶段中的这三个主音F、A和B,为音级集合3-7。作为音乐背景框架,该三音集合形式与音乐前景动机,即下文所谓的音高结构之“源”,将不谋而合,表里呼应。

无论是同宫音系统,还是同主音系统,五声性民族调式的变换始终在宫音和音列之间强调着恒常(不变)与变迁(变)的辩证关系。而同时改变主音与音列的五声性民族调式之间的转换,则拥有更多的扩展可能性。储望华的《第一变奏曲——Var.6》(见谱3)其调式转换类型属于上述第三种(见图6)。

图6 《第一变奏曲——Var.6》各宫系统RI-chain关系及共同音

谱3 储望华《第一变奏曲——Var.6》⑫储望华:《储望华钢琴作品集》(上),上海:上海音乐出版社2019年版,第75页。第1—24小节

由一个宫系统为源,通过宫/角轴倒影至另一个目标宫系统的过程,可被视为一种变奏的手段,以达到同时改变了主音与音列的目的。以第一乐句C 宫系统为源,在保持旋律、和声以及节奏型基本不变的情况下,途经以G 徵为角变奏为宫轴下属方向的宫系统(第二乐句),继而以C 羽为角变奏为宫轴下属方向的宫系统(第三乐句),终以宫为角,变奏为其角轴属方向的E 宫调式(第四乐句)。这四组宫系统依次经徵、羽、宫为角,由宫/角轴关联倒影环环相扣成一个密不可分的统一体系(见图7)。其中,第二和第三乐句因保持了共同音极大值(4 个,作P 变换)显得关系最为密切,第三和第四乐句则最为疏离,仅以等音等同的方式保持了1 个共同音(极小值,作L’变换)。由此可见,“五度相生”不仅作为宫体系内部的一种严密逻辑,更是维系不同宫系统之和谐与亲疏关系的准绳。

图7 《第一变奏曲——Var.6》各宫系统五声音阶之宫角轴倒影变换(C=0)

四、宫角轴与五声性音级集合(子集)的变换网络

19世纪以来,当西方的作曲家们努力打造和声IP,试图通过“特里斯坦和弦”“神秘和弦”等诉诸表达,通过音响记忆给人留下深刻印象时,那些正与西方调性、无调性技法悄然结合着的民族化五声性调式与民歌主题,或许是一种更具革新力与持久力的音乐语言。

在一个五声性音级集合(五声音阶)内部,还包含着若干个不同的四音子集(民族化和声),比如五声音阶去其商音得子集4-26,去其徵音或羽音得子集4-22。作曲家经常使用这些子集作为乐曲的动机或基本乐汇的理由之一,是这些四音集合内部通常还能分裂出一双三音集合,也就是我们经常使用于民族调式音乐中的非三度叠置和弦。《第一变奏曲——Var.6》与《蓉城春郊》风格相似,都是以五声调式为底色。不同的是,《第一变奏曲——Var.6》多以子集4-22 作为旋律动机或和声,《蓉城春郊》则倾向使用集合4-26。

如谱4 所示,基于C 宫系统之上的旋律主题按小节为单位可划分为两个四音动机,两个四音集合之间共计保持了三个共同音(E-D-C,极大值)。每一个四音集合内部又裂变出两种三音集合——3-7(025)和3-9(027),两个四音集合便生成有一对3-7 和一对3-9。这些互为RI 关系的非三度叠置和弦是构成旋律主题的最小动机。谱5和图8—10 关注两种不同的三音集合动机在旋律与和声发展中的有效贯穿。而不论是取哪一种集合形式,我们都能从中发现,在音高变奏过程中,三音集合动机的音响接续中,始终以保持两个共同音为主旨进行变换。在此,我们以音网的方式将这些非三度叠置的三音集合“共鸣体”之变换模式、变换路径以及变换逻辑进行抽象化表述。

谱4 《第一变奏曲——Var.6》基于C宫系统之上的旋律主题(第1—2小节,右手声部)

谱5a 第一乐句(C宫系统)集合(025)变换音网

谱5b 第一乐句(C宫系统)节俭的集合级(027)变换音网

图8a第二乐句(E宫系统)集合(025)变换音网

图8b 第二乐句(E宫系统)集合(027)变换音网

图9a 第三乐句(A宫系统)集合(025)变换音网

图9b 第三乐句(A宫系统)集合(027)变换音网

图10a 第四乐句(E宫系统)集合(025)变换音网

图10b 第四乐句(E宫系统)集合(027)变换音网

同样作为五声音阶集合的子集,三音集合(027)较(025)在单一宫系统内的音网中虽少了一环,这一“不足”却也成就了四个宫系统下各自的RI-chain 首尾接续成为一个更为庞大的有机的整体,共计12 阶。宫系统随着乐句交替变化,作曲家常常将乐句之间的接续设计为两个三音集合(027)之间的P/R 单一变换或P/R+P/R 复合变换。节俭的集合级3-9(027)在变换过程中所显现出的有关共同音保持、其它声部作节俭进行等特征,足以彰显乐句衔接过程中的对立统一关系。这些基本的集合形式被作曲家直接拧入了以五声性为底色的作品之中,并通过细线连接。依靠三音集合变换,《变奏曲》的各乐句内部,乐句与乐句之间乃至宫系统之间得以相互影响、相互作用,实现互为因果的有机联系。

图11 《第一变奏曲——Var.6》各宫系统五声性音级集合(025)变换音网与变换路径

图12 《第一变奏曲——Var.6》五声性音级集合(027)变换音网

《蓉城春郊》中段音乐节拍变换频繁,但始终以与一个四分音符等值的八分音符三连音等节奏型为基本拍值单位。如谱6 所示,中段开始的前两小节(总第10—11小节)各有7个单位拍,其中,第1 至第6 个单位拍,均为四音集合4-26,而弱起拍所在的第7 个单位拍(包括第一小节前的弱起,以*号标示)则可被视为另一种四音集合4-22。这两种四音集合形式均为五声性音集集合5-35 的子集。其中,子集4-26 与其母集一样,均为对称性集合。

谱6将中段开始第1小节按四音集合4-26为单位划分截断,音级相同的单位拍合并成一个节点,进而观察它们之间内部的关联与变换规律。保持第1—2拍上的四音集合(G,E,D,B)中的居中音程i5(即以G-D 为轴),翻转E 至F、B 至B后,得第4—6 拍四音集合,其过程可以式(G,E,D,B)R标示(见谱7a)。保持第3拍四音集合中的最小音程i3(即以D-F 为轴),翻转音级G 和后,得第3拍上的四音集合(F,D,C,A),变换音声部均为全音进行。其过程可以式(D,F,G,)L(F,D,C,A)标示(见谱7b)。

以此法类推第1至3小节所有四音集合,L变换与R变换在由单位拍合成的节点之间有序协调展开(见图13)。由于共同音的存在,小节内部的节点之间,跨小节的节点之间环环相扣,你中有我,我中有你,节俭声部的存在使彼此之间和而不同。

图13 《蓉城春郊》中段(总第10—12小节)五声性音级集合(4-26)之“LR变换链”

谱6 《蓉城春郊》中段第1—2小节(总第10—11小节)四音集合截断⑬第1—2拍:4-26(G,E,D,B);第3拍:4-26(F,D,C,A);第4—6拍:4-26(D,F,G,B)。

谱7a (G,E,D,B)(D,F,GB)共同音与声部节俭进行

(F,D,C,A)共同音与声部节俭进行

相较于前3 小节,第13 至第15 小节的变换序列则显得相对松散些,并引入了P 变换。该变换的实质是变换后与变换前,音级保持不变。以第10 小节起始节点(第1—2 拍)为“源”,最后一小节(第18 小节)终了节点(第1—3,6,7 拍)为“目标”,保持“源”四音集合(G,E,D,B)中的音级G和B(即以G-B为轴),音级D和E被翻转后仍为其自身,得“目标”四音集合(G,E,D,B)。(B,D,E,G),或作(G,E,D,B),既是“源”,也是“目标”,由此可见,无论是从整体调式布局,还是从局部音级组合来看,均实现了首尾相合(见图14)。

图14 《蓉城春郊》中段五声性音级集合(4-26)之LRP变换链

《蓉城春郊》常以宫—角—徵或羽—宫—角三音纵向聚合(类似西方三度叠置的大小三和弦,集合名3-7,见谱2 圈示)为风向标,确定每一阶段变换着的宫系统与调式。以宫为羽的同主音系统之间,宫调式显阳,羽调式匿阴,平衡于同一个主音。如图15 所示,作为五声性音级集合的子集,宫调式上的宫—角—徵与羽调式上的羽—宫—角好比同根音和五音的大小三和弦,两者之间关联为平行变换P。双方调式音阶(仅计五声音阶)享有2 个共同音级,其余音级均作半音运动变换。因宫调式通常加入两枚偏音构成隋唐五代时期巴蜀地区流行的燕乐七声调式,故而与同主音羽调式之间的共同音增至4 个。而以羽探宫的同宫音系统之间,本就共享相同的五声音阶,宫调式上的宫—角—徵三音与羽调式上的羽—宫—角三音之间以宫角二者为轴关联倒影为关系变换R,宫调式上的两枚偏音在这里倒成了5 个共同音之外的变化音,与调式内部音级呈半音关系。变换调式以变换笔墨浓淡,偏音构成特殊调式的同时,也起到调节共同音数量的作用。不同的调式、不同的宫音,结缘于共同音。共同音的保留与声部节俭进行则大大增强了音乐“画面”的有机性与统一感。

图15 《蓉城春郊》五声性音级集合(子集,3-7)PR变换循环圈

途径一系列变换,目标回溯至源,与其相统一。源就是目标,目标即是源,如往如来,周而复始,生生不息,这是伟大的东方哲学智慧。贺绿汀的《摇篮曲》亦如是(见谱8)。五声性旋律始于(标准序:08t,标记为数字“1”),集合3-6是宫五声音阶母集下的子集之一。继而,围绕三度与二度音程演化成同为宫五声音阶的子集之一的集合3-7,即三音组(标准序:t03,标记为数字“2”“4”等)。将其视为“源”,一次基于集合3-7 上的循环变换的旅程即将展开(见图16)。

图16 《摇篮曲》五声性音级集合(3-7)之LR变换循环链

谱8 贺绿汀《摇篮曲》(旋律部分)⑭《摇篮曲》为单三部曲式,因再现段与呈示段基本相同,故谱8仅收录呈示段与中段的旋律部分。

源,集合3-7(t03),共计包含三种音程类型:1.纯四度(最大音程);2.小三度(居中音程);3.大二度(最小音程)。保持了居中音程而翻转一个音级至另一个音级变换后得相邻音组(标准序:035,标记为数字“3”“5”等)。该变换过程可以式“t03 R 035”予以标示,至此,宫五声音阶完型。保持集合(035)中的最小音程而翻转其余一个音级后得三音组(标准序:358,标记为数字“6”)。该变换过程则可以式“035 L 358”予以标示。以关系变换R 与导音变换L 为法则,在宫系统内以三音组为基本单位,以集合(t03)为源,经由RL-chain(RLRLR)复合变换路径,最后回溯至起点(标记为数字“11”“12”等),源同目标重合,首尾接续,完成了呈示段/再现段中的第一个乐句(第1—14 小节)。乐句b(第15—27 小节)以三音集合为源(标准序:035,标记为数字“13”)。由于该集合是由上一乐句的终止集合作R 变换得来的,因此,按照交替原则,接下来的变换操应从L 变换开始,经由LR-chain(LRLRL)复合变换路径,最后回溯至起点(标记为数字“23”“24”等),源同目标重合,

呈示段/再现段中的第二个乐句实现首尾接续。中段句前两句(第28—41小节)以集合(t18)为源(标记为数字“26”),经由相对自由的LRTR’R 等复合变换,最后回溯至与起点相同的音高(标记为数字“32”),源同目标重合。继而利用中段句e(第42—48 小节)以上一个集合为源,经由LRchain(LRLR)复合变换,通往再现段,也就是全曲的第一个源集合(t03)。源就是目标,目标即是源。变化的是音高,不变的是集合形式,正所谓“移步不换形”。以宫轴下的两个五声调式为母集,围绕节俭的子集集合3-7,在变换的过程中,三音组始终保持两个共同音级不变,其与声部作不超过大二度的节俭声部进行。

作曲家们在继承传统脉络与传统审美的同时,不断打破着既定的常规。他们的音乐是对西方近当代音乐创作与音乐理论之创新性成果的即时回应,是对此前传统音乐叙事性的反思。抽象的调性关系、音高关系,在此既成为一种统治力极强的形式语言,也代表着作曲家对民族性音乐风格创作之路高度个人化、科学化的探索。