极简主义小说在中国的旅行

——近30年国内雷蒙德·卡佛研究综述

唐伟胜 刘棋文

(江西师范大学 外国语学院, 江西 南昌 330022)

0 引言

雷蒙德·卡佛(Raymond Carver, 1938—1988),美国20世纪后半叶“继海明威之后最具影响力的短篇小说家”,被视为 “‘艰难时世’的观察者和表达者”(王瑜, 2013:35)。他擅长描写美国中小城市小人物的心态,曾三次获得美国短篇小说大奖——欧亨利奖(唐建清, 1998:37)。在中国,卡佛的研究大致可分为四个时期:引入期(1986—1999)、发展期(2000—2008)、爆发期(2009—2014)和拓展期(2015—2020)。这四个时期对卡佛的研究逐渐深入,既探讨其“极简主义”叙事风格,也出现了多视角解读,同时还留下了很多待挖掘的空间。30多年来,随着政治、社会、文化思潮与学术环境的变迁,中国的卡佛研究在不同历史阶段呈现出不同特色。

1 引入期(1986—1999):翻译与介绍

20世纪七八十年代,美国“极简主义小说”已成气候,卡佛与托拜厄斯·沃尔夫(Tobias Wolff)、安·比蒂(Ann Beattie)、博比·安·梅森(Bobbie Ann Mason)等一起,促成了美国短篇小说的复兴(May,1994:241)。但反观国内,对卡佛的译介和研究可谓姗姗来迟。有关卡佛的最早研究可追溯至1986年刘斌在《外国文学》上发表的《卡佛的〈火〉评介》一文,该文通过评介卡佛的自选集《火》(1),初步介绍了卡佛的作品及创作理念。同年,于晓丹、刘殇等人也陆续在《外国文学》上发表了卡佛作品的译文(2)1986年,《外国文学》在刊登了刘斌的书评《卡佛的〈火〉评介》(1986年第2期)后,又在第8期登了卡佛四篇作品译文和一篇访问记译文,后在第10期又登了刘殇的《卡佛诗选译》,有九首卡佛的诗歌译文。。尽管有筚路蓝缕之功,但这几次译介并没有引起国内对卡佛的关注。20世纪90年代,卡佛突然受到中国小说家们的追捧,王朔和苏童都对卡佛作品进行了推荐,李敬泽提到,卡佛对中国文学的气质,特别是对中国20世纪90年代的一些年轻的作家都有影响,如韩东、苏童、李洱(3)在1999年出版的一套“影响我的10部短篇小说”丛书中,王朔和苏童各自选出了10部对自己影响深刻的短篇小说,两人都将卡佛作品归入其中;李敬泽也推荐了卡佛,详见卡佛专题网站“头头网”。原文链接:http:∥f.ttwang.net/RoomFile/FreeRoomTrainInfoShow.aspx?RoomId=7637&TrainId=2662。。究其原因,笔者认为这与90年代后中国流行的新写实主义运动有密切联系:卡佛的极简主义与中国新写实主义有很多相同之处。极简主义小说是对美国六七十年代的实验派小说的反动(4)托拜厄斯·沃尔夫曾经将一本他选编的小说集命名为《生死相关:美国短篇小说新编》,清晰地显示出与以元小说为代表的实验小说相决裂的姿态。参见Tobias Wolff,Matters of Life and Death:New American Stories,Green Harbor:Wampeter Press, 1983.,中国的新写实运动则是对之前先锋派叙事方式的反拨,两者都尝试让文学重新回到现实,在题材上更加关注普通人的生存境况,表现风格上趋向写实,重新评价并挖掘传统小说的艺术表现力(王若梅, 1999:3)。

20世纪90年代一些学者也开始译介卡佛相关作品。1991年,于晓丹发表了她翻译的美国作家维维安·戈妮克(Vivian Gornick)的文章《情深心柔的男人:孤独、忧伤和阴郁》,文章讨论了卡佛小说中男女之间的关系,认为小说深处潜藏着一种热切的遗憾,遗憾男人和女人之间的关系再也不能像过去那样(维维安·戈妮克, 1991:86)。1992年,中国对外翻译出版公司出版了《雷蒙德卡弗短篇小说集》,这是国内首次出版卡佛的作品集。随后在1993年,《世界文学》发表了冯亦代的译文《良师雷蒙·卡弗》,作者杰·麦克英尔奈(Jay McInerney)教授在文中纪念了他的恩师卡佛,形神兼备,让读者看到卡佛温情的一面。此外,于晓丹也提到卡佛的温情,并将其与卡佛的作品风格联系在一起。她分析了卡佛作品在《羽毛》流露出的温情:巴德家的孔雀十分丑陋,但厄拉却像朋友一样看待它,它也和婴儿成了好朋友,而婴儿虽然一样丑陋,但巴德夫妇却始终把儿子视如珍宝。这一切也影响了杰克夫妇,回家后他们决定也要生一个孩子,延续未来的希望。显而易见,虽然小说情节简单,但却很容易让读者感受到浓厚的家庭和谐气氛,这恰好体现出卡佛的温情气质(于晓丹, 1994:48)。此外,邱小轻也提到卡佛的温情。在小说集《大教堂》中,人们常遭遇不幸,对生活感到无奈,但我们依然能感觉到卡佛对生命的热爱、对不幸人们的深切同情(邱小轻,2001:59)。1994年,于晓丹又连续在《外国文学》第二期上发表了五篇文章,其中三篇是小说译文,另外两篇是《雷蒙·卡佛其人》和《雷蒙·卡佛:人与创作》,主要介绍卡佛的生平经历及其创作精神(5)关于这部分内容可参见于晓丹.雷蒙·卡佛其人.外国文学,1994(2):30-31;雷蒙·卡佛:人与创作.外国文学,1994(2):46-51.。作为卡佛在中国的首批译介者,她认为卡佛在艺术上的成就,包括他的文体、措辞造句和语气运用,会在20世纪美国文学史上,留下一份珍贵的档案(于晓丹, 1994:51)。

与此同时,评论家汪政、晓华则将中国当代文学与卡佛的叙事进行对比,认为中国许多当代小说写得太黏着,负荷太多,叙事太芜杂,因此应该像卡佛一样化繁为简,达到“如坐清风”的叙事效果(汪政 等, 1996:28)。小松也在1999年的《外国文学动态》发文充分肯定卡佛的研究价值,称他的天才与艺术良知越来越得到国际文学界的承认(小松, 1999:5)。同年,新世界出版社出版了由国内最具实力的四位小说家余华、莫言、王朔和苏童联手推出的“影响我的10部短篇小说”(6)参见余华,《温暖的旅程:影响我的10部短篇小说》,新世界出版社,1999年,第2页。。王朔和苏童列出的十部作品中分别有卡佛的《他们不是你丈夫》和《马辔头》, 不难看出,卡佛的影响力已渐渐形成,并对中国当代作家的写作产生了重要影响。

2 发展期(2000—2008):“极简主义”标签的确立与争议

“极简主义”(minimalism)范畴源自20世纪中期的西方现代主义建筑和绘画艺术。建筑大师密斯·范·德·罗厄(Mies Van der Rohe)的名言“Less is more”(“少即多”)成为极简主义的座右铭(徐刚, 2007:23)。20世纪后期,全球逐渐进入信息化时代,科技的迅猛发展给人们带来更多物质享受,但同时也使工作生活节奏加快,在物欲横流和日益繁忙的生活中,人们亟待摆脱烦琐的生活方式,于是简洁自然、返璞归真成为很多人的追求(陈高明, 2008:75)。“极简主义”一词在2000年左右开始登陆中国,最初多见于建筑艺术领域,随后蔓延至多个领域。在文学领域,随着学者们的引介,极简主义小说及其代表人物卡佛逐渐为人们所熟知。

2000年,《小说界》刊登了国内著名作家格非的文章《阅读雷蒙德·卡弗》,首次集中讨论了卡佛小说的极简主义特征。格非认为,卡佛的小说一点也不简单,甚至有些奇崛深奥,因为他总是深藏不露,暗中悄悄地设下机关,读者不易察觉,反而会认为他的小说浑然天成(格非, 2001:81)。李公昭教授对此作了进一步解释。2005年,他在《论卡弗短篇小说简约中的丰满》一文中详细论述了卡佛小说“简约并非简单”的风格所表现出的丰富内涵,认为卡佛最大的艺术成就不是他表面的丰满,而是他洗尽铅华的简约,以及他透过极简风格和读者参与所共同创造的丰满(李公昭, 2005:127)。这篇重要论文开启了国内对卡佛极简主义叙述风格的研究,之后多数论者均认为卡佛故事的简约中隐藏着丰满的一面(7)如乔雪瑛认为,简约并非简单,以卡佛为代表的美国简约派作家的短篇小说看似简单贫乏, 实则内蕴深厚。见乔雪瑛,简约并非简单——为当代美国文学“简约派”正名,载《英语研究》,2007年第2期。。但也有部分作家或论者对极简主义提出批评,比如70后作家代表徐则臣认为“卡佛没那么好”“缺少我理想中的大师应有的世界观,他的目光平常,局限于日常的人情和伦理”(徐则臣, 2016:22)。对此,李公昭教授认为,批评卡佛作品的人从“二元对立”的角度简单地认定简约的形式意味着贫乏的内容,而忽略了简约与丰富的辩证关系(李公昭, 2005:125)。乔雪瑛也认为,极简创作是在作品简洁的表面陈述下暗藏着深刻的寓意,如卡佛的短篇《普通技工》只截取了生活中的一个小片段,通篇不过四五百字,但社会底层小人物生活的艰辛、压抑、紧张、愤怒,被展现得淋漓尽致(乔雪瑛, 2007:20)。此外,李桂媛认为,卡佛的语言简单直白,句子短小精悍,如《维他命》中的句子“耐尔森是一名退伍老兵,吸毒,喝酒,女人是他生活的全部”,这种口语化的语言使描述更加生动可信,更加贴近生活(李桂媛, 2004:121)。

2007年,国内首篇研究卡佛极简风格的硕士论文出炉,作者为李公昭教授的学生徐瑾,论文主要为卡佛的极简主义正名,强调卡佛的短篇小说创作虽然长短不一,但从未真正脱离极简主义的轨道,卡佛始终是一位极简主义作家(徐瑾, 2007:IV)。同时,徐瑾也继承了李公昭“简约而不简单”的观点,认为简洁而没有复杂深层含义的文本不是极简主义,极简的效果应该是意义的增量和复杂化(徐瑾, 2007:V)。不难看出,国内多数学者对“卡佛作品属于极简主义”这一观点已经达成共识。

然而,就某些关键问题,尤其是卡佛的极简主义到底应该归属哪个流派,在这个阶段依然是学者们广泛讨论的话题。笔者发现有以下三种不同声音。第一种声音将其归为现实主义,如胡海青认为卡佛小说取材于真实经历,他描写的人物都是来自日常生活,而且他的很大一部分小说都使用第一人称“我”来叙述,这种叙述视角有利于还原生活的真实状况,因此,卡佛小说整体上是现实主义风格(胡海青, 2015:89)。第二种把卡佛的极简主义归为后现代主义,如碧桃认为“简约派”是后现代主义文学中的一支重要流派,卡佛在海明威的基础上,融合西方抽象派绘画技巧,力求以最简单明快的表现形式重现生活与社会风貌(雷蒙德·卡弗著,碧桃注释, 1992:37)。第三种将卡佛的极简主义归为“新现实主义”(8)“新现实主义”是在继承现实主义旧传统和从现代主义和后现代主义创作技巧中不断地汲取新营养的过程中形成的一种新的创作方式。见郭继德,当代美国文学中的新现实主义倾向,载《当代外国文学》,1997年第4期。唐伟胜教授认为,事实上,卡佛的很多小说意义都是确定的,是典型的“新现实主义”小说。见唐伟胜,真假难辨的“文本真实世界”——论雷蒙·卡佛《这么多水离家这么近》的“不确定式”结尾,载《外国语文》,2010年第1期。,其主要思想为“简约派主要创作手法是现实主义的,但带有某些后现代风格”(乔雪瑛, 2008:215)。持第三种观点的学者很多。如虞建华教授认为,批评界给极简主义小说贴上的标签,如“反讽现实主义”(ironic realism)、“实验现实主义”(experimental realism)、“雅痞版后现代主义”(yuppie postmodernism)或“后现代超现实小说”(postmodern hyperfiction),其命名和归类都指向现实主义和后现代主义的交界处,说明极简主义小说兼具这两类小说的部分特征(虞建华, 2012:93)。乔雪瑛认为,简约派作品采用了现实主义的创作手法,同时融合了“意识流”等现代主义创作因素以及后现代文学的某些激进观点,形成了一种全新的带有时代特色的新现实主义创作,这种现实主义已不再是19世纪或20世纪前半叶的现实主义,而是一种更高层次上的新现实主义(乔雪瑛, 2007:23)。陶洁教授也表达过类似的看法,她在谈论以卡佛为代表的简约派创作时指出:美国在80年代以后,整个社会渐趋保守,作家们逐渐放弃实验,而回归现实主义手法,但这并非传统的现实主义,而是有所变革,有所不同(陶洁, 2003:41)。张亦辉认为,读卡佛的小说看不到完整的故事和情节,也看不到高潮或结局,看到的是简单自然的生活,它无始无终,原汁原味(张亦辉, 2007:35)。这恰恰也是中国新写实主义的特征,如作为中国新写实主义小说“开山元勋”的池莉的作品也都是取材于当下的底层现实生活, 描写底层阶级的生存困境和精神苦闷,真实地再现平民阶层的生存状态,同时淡化故事性,放弃“戏剧化”、反先锋和形式化(谢延秀, 2007:175)。但张亦辉也敏锐地意识到池莉与卡佛的根本不同之处:以池莉为代表的作家在生活中看到的主要是感官和欲望层面的东西,迎合的是大众心理和趣味,里边虽有烟火气息和欲望浮动,但看不到与心灵生存相关的艺术真实,而卡佛小说却简洁地写出了平淡无奇的生活对生命的缠绕和刮擦,准确地写出了简单琐碎的生活给心灵造成的疼痛和迷惘、失望和悲观(张亦辉, 2007:35)。

在笔者看来,卡佛的极简主义风格和上述类别都或多或少有不同程度的联系,但很难说完全属于某一类。实际上,卡佛本人对“极简主义”标签都表示了反感:“这个词让人联想到狭窄的视野与有限的能力……的确我尽量删除故事中每一个不必要的细节,尽量将词语删减到骨头,但这并不意味着我就是一个极简主义者。”(Patricia, 1991:270)由此看来,卡佛的极简主义是独特的,它只专属于卡佛的叙述风格,不能将其简单地归为某一类,但这并不妨碍我们欣赏其作品散发出的巨大艺术魅力。

3 爆发期(2009—2014):叙事学工具的使用与极简主义内涵新解

如果说1981年(短篇小说集《谈论爱情时我们在谈论什么》出版)是卡佛在美国的“鼎盛年”,那2009年可谓是卡佛在中国的“爆发年”。从这年开始,卡佛研究爆发式增长,诸多有影响力的期刊如《当代外国文学》《当代作家评论 》等陆续发表相关研究成果。这年,肖铁翻译的短篇集《大教堂》在译林出版社出版,由村上春树和苏童热忱推荐,作为卡佛公认的成熟之作,这部译著在国内受到了强烈关注,并入选了中国书刊发行业协会主办的“2009年度全行业优秀畅销书”“当当网年度十大好书”“《读品》2009年好书”等(袁楠, 2010:31)。一时间,卡佛成为谈论热点:酗酒、穷困、破碎的婚姻、沟通的障碍、美国的契科夫、极简主义等。

2009年5月,国内首篇研究卡佛的博士论文《体验终结:雷蒙·卡佛短篇小说的结尾研究》出炉。作为国内重要叙事学者,唐伟胜教授在这篇博士论文中将修辞叙事学研究方法用于卡佛小说的研究,按照小说结尾如何决定、引导或阻滞读者对叙事终结感的体验,认为卡佛小说结尾大都为开放式,而这个开放性要么体现在“故事”层面,要么体现在“话语”层面,要么同时体现在“故事”和“话语”层面(唐伟胜, 2009:110)。这是国内首次从叙事学角度出发来研究卡佛作品,从此掀起了卡佛研究的叙事学热潮。以《这么多水离家这么近》为例,其“故事“和”话语“层面都具有开放性,对此,唐教授认为小说存在两个互为矛盾的“文本真实世界”,隐含作者同时发展了这两个世界,同时又没有肯定其中任何一个世界。这种叙述方式悬置了读者的判断,从而造成了非常独特的阅读体验(唐伟胜, 2010:24)。有趣的是,唐伟胜教授还从叙事学的角度反驳了李公昭教授等人所认为的“简约版《洗澡》比《一件好事儿》要更好”的观点。李教授认为《一件好事儿》的完美结局缺少了《洗澡》那种特有的冷峻和揪心揪肺之感,没有留给读者许多读后的思考空间(李公昭, 2005:125)。但唐教授却创造性地提出,“简约版”的《洗澡》“叙事性”(Narrativity)程度较低,其“极简”的创作手法并没有带给读者“丰满”的阅读体验,反而使人物失去了可信度,仿佛他们不是现实生活中的人,而是作者操控来实现某种艺术目的的木偶人。而在“丰满版”的《一件好事儿》中,卡佛既让读者体验了他以前作品中不易看到的希望,同时又没有给人物以绝对的救赎。这样,《一件好事儿》不仅解决了《洗澡》的不真实感,而且在更深的层次上给读者提供了复杂的美学体验(唐伟胜, 2010:150)。

对于卡佛后期小说中人物描写为何变得丰满起来,王中强教授认为,除生活状况变化之外,由戒酒成功带来的精神上的变化使卡佛看到了生活中希望与信念的一面(王中强, 2011:107)。此外,他还颇有创新地考察了卡佛作品中物件的象征意义。他以“电视”这一物件为例,将其作为蓝领阶层的符号,并认为沉迷于电视、被电视“控制”在某种程度上反映了20世纪七八十年代美国蓝领阶层的生存状态。同时,电视使蓝领阶层在人际交往中原本存在的交流障碍更为严重,人物变得寡言少语,这也是卡佛小说被人标为“极简主义”的原因之一(王中强, 2013:42)。这一研究为卡佛研究提供了新的思路。除此之外,还有多位学者从叙事学角度剖析卡佛的小说,如石冠辉和董艳分析了小说《我打电话的地方》的多重叙事结构特征及叙事策略,认为这些策略强化了小说文本整体性,又增强了小说叙事的戏剧化色彩(石冠辉 等, 2015:96)。在此期间,许多高校的硕博士论文也开始在叙事学基础上研究卡佛作品。

在爆发期,除了对卡佛进行叙事学解读外,卡佛的“极简主义”也出现了新的阐释。之前相关评论大多集中于极简主义的定义和归属,而现在,随着卡佛研究相关资料越来越多,“极简主义”相关解读也开始变得丰富起来。如姚光金就分别从狭小的叙述情境、人物特征、故事情节以及小说主题四个方面细致地论述了卡佛的极简主义特色所在(姚光金, 2014:2)。周颖琪创新性地从“图像性”的视角解读了卡佛的极简主义,提出卡佛作品中有三种图像:文本的意象与隐喻、断裂的文本与定格、文本的留白与精神。她分析了《小心》,发现卡佛多次描写了房间的低矮和拥挤,塑造出一个“低着头”“弯着腰”的人物形象,暗示了人物精神上的瘫痪,这一元素是组成劳埃德戒酒失败的酒鬼形象的一部分,同时一动不动地躺在地上的房东老妇人是另外一个瘫痪的形象,这两者共同构成了《小心》的整体“景观”:一个精神瘫痪的人的形象,这种卡佛“极简文本”中构建起的图像能以鲜明具体的形象给读者带来直观的视觉享受,同时依托语言的特性唤起读者丰富的想象,进一步挖掘了文本的深层内涵(周颖琪, 2014:41)。同时,李仙琼也对卡佛的“极简主义”提出了不一样的见解。以《纸袋》和《短暂的风流韵事》为例,她认为“丰满版本”更能给读者以道德方面的教育和情感方面的震撼,而《纸袋》则大大削弱了这一效果(李仙琼, 2014:114)。綦亮在此基础上又推进了一步,以《洗澡》为例,他认为后续改写的“丰满版”《好事一小件》中的人物更加丰满,情节更完整,主题更明朗(綦亮, 2012:63)。

综上所述,不难看出卡佛的“极简主义”研究在中国活力十足,其影响力甚至改变了一群当代作家,他们模仿卡佛的风格创作出了一系列小说,如河南作家老海的《你怎么不说话》 (《文学港》2012年第5期)、《它没有长出翅膀》(《莽原》2013年第2期)等多篇小说,不论从小说的命名还是小说的形式、内容、精神层次等方面来看,“卡佛风”都颇为浓厚,他的另一篇小说《你爱卡佛, 你没法让他们也爱卡佛》(《莽原》2013年第2期)甚至在标题中出现卡佛的名字(9)老海将中国式的经验与卡佛式的表达融合得十分巧妙。关于这部分内容可参见周聪.卡尔维诺与卡佛在中国.满族文学,2019(02):71-77.。此外,范小青、朱山坡等一批当代知名作家都深受卡佛影响,发表过模仿卡佛风格的小说。

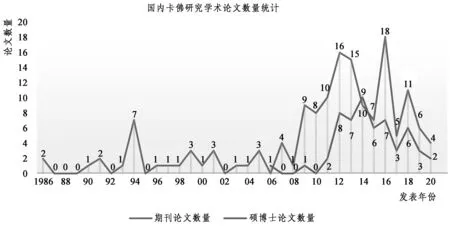

需要特别指出,2009年以前,国内卡佛研究以译介为主,深入研究的不多。这种情况从2009年开始明显发生变化,相比于之前平均每年寥寥两三篇论文,卡佛研究论文开始成倍增加。据知网统计,仅2009年,就有10篇有关卡佛的学术论文发表,2016年达到顶峰,共计25篇。从2009年到2020年,国内每年平均有9.5篇关于卡佛研究的期刊论文和4.5篇硕博士论文发表(详见图1)。随着一大批卡佛爱好者和研究者的大量译介和研究涌现,卡佛在中国的影响力开始爆发,“百花齐放”的苗头初步显露。

图1 1986—2020年国内卡佛研究学术论文数量统计图

4 拓展期(2015—2020):研究视野多样化

在叙事学解读和极简主义新解之后,中国的卡佛研究持续深化,进入拓展期,融合与时代紧密相连的新兴批评理论来挖掘卡佛作品的深层含义。中国学界在这个时期的卡佛研究,一方面以叙事学为工具的解读依然旺盛,另一方面,使用新视角来阐释卡佛作品的研究也逐渐增多。张洁借助生态学者鲁枢元教授提出的生态学“三分法”对小说《羽毛》进行了三个维度(自然、社会、精神生态)的解读,认为生活在城市的杰克夫妇远离自然,对待朋友与家人冷漠虚伪,最终陷入精神危机;而巴德夫妇住在郊区与自然和谐相处,他们热情地对待朋友和亲人,收获了精神生态的平衡。巴德夫妇将羽毛送给杰克夫妇使得他们下决心改变畸形的生活方式,并最终摆脱了精神危机。小说艺术地展现了自然对人的影响,寄寓了回归自然、与自然和谐相处的生态理想(张洁, 2015:207)。而江明瑶则进一步提出:卡佛笔下人与自然、人与人和人与自我之间关系的不和谐,不仅揭示了人性中丑陋的一面,也呼吁人类要共同保护生态,走出危机(江明瑶, 2018:67)。再如性别视角方面,刘炜基于《家门口就有这么多水》,揭示了卡佛描写的家庭厨房空间是一个充斥着两性控制与反控制较量的政治场所。刘炜通过分析故事中的三个厨房和类厨房空间中展现的男女关系,发掘出了作家对现代社会男女关系的症结及女性所处的劣势地位的理解和想象,揭示了现代美国社会中普遍存在的男女性别政治斗争(刘炜, 2016:57)。何佳韦则认为,卡佛小说中存在将女性描写成“显得有神经质”的倾向,但她们具有一种“人性的真实”:由于社会、家庭、心理等方面的原因,她们陷入了一种歇斯底里和神经质状态(何佳韦, 2016:296-297)。此外,从女性成长的角度出发,左金梅发掘了卡佛的女性观,并讨论了其小说中女性意识的缺失、觉醒等问题(10)左金梅将卡佛的女性观定义为“女性应坚持独立、平等、自尊的自我意识,在承担社会责任和发展自我价值的平衡间取得社会的认可”。参见左金梅,史悦.卡佛短篇小说《发烧》中的女性成长主题.长春理工大学学报(社会科学版),2016,(6):126-130. 另外,在性别研究方面,不同于大多数对于女性的讨论,黄邦福从男性气质方面探索了卡佛作品中的性属话语,他认为卡佛的创作生涯见证了传统男性气质的消解,经历着男性气质危机所引发的焦虑与病态性反应,最后试图憧憬一种新的、更为积极的男性气质。参见黄邦福.雷蒙·卡佛短篇小说中的男性气质书写.当代文坛,2013(3):88-91.。

除了生态和女性主义分析视角,还出现了其他有趣的视角,如周静琼将卡佛小说置入“黑色幽默”框架内进行研究,如黑色幽默人物、情境幽默/反讽、笑话等,认为黑色幽默是卡佛大多数短篇小说的主要基调,因为卡佛笔下的现实虽然很萧条、苦涩,但毕竟没有沦落到置人物于死地的荒唐地步,读者在阅读之时心底浮起共鸣,苦涩一笑,然后继续惨淡的人生(周静琼, 2017:14)。

5 结语

如前所述,进入爆发期以来,中国卡佛研究出现了一波热潮,不仅数量大幅增加,研究角度也呈现多样化趋势。不过,就现状而言,卡佛在中国的研究还存在不少问题。

第一,如上所述,绝大多数研究聚焦于极简主义审美和作品主题风格,存在简单重复的问题,而对于创作背景和主题思想,又缺乏创新成果。比如,越战、太空时代的机器崇拜、传统价值观或集体经验的消失、国际大都市化带来的人际疏离,以及对美国摩登社会的嘲弄等都是卡佛等极简主义小说家所面临的社会历史背景,与他们的作品一定存在某种有机联系,虽然一些学者顺带提过,但缺乏相关系统和深入研究。此外,在卡佛创作时期,美国社会经历了“女权运动”“性解放”“越战”“石油危机”等等一系列重大社会事件,但遗憾的是,学者们也没有充分挖掘这些事件与卡佛作品的关联。

第二,对于卡佛的诗歌研究重视度远远不够。实际上,卡佛本人十分看重自己的诗歌,他曾说:“我觉得诗要比其他作品更接近我、更特别、更难能可贵……所有的诗都有一个‘自传’的成分在,有些情节的确很像某个时间在我身上发生过的事情。”(卡佛, 2016:69)但国内对卡佛的诗歌除了译介,几乎没有任何研究。此外,卡佛早期作品集《愤怒的季节》至今未见中文译本,这对国内的卡佛研究者来说,不得不说是一大遗憾。

第三,对于中西方文学理论应用远远不够。尽管已经出现了生态批评、性别研究等视角等,但还有很多空白。比如,卡佛的阶级意识很明确,但至今居然没有看到学者从马克思主义视角对其作品进行研究;再如,卡佛在小说中使用了大量物件来实现他的叙事意图,但至今相关研究几近阙如。此外,中国古代文学理论中也有不少类似极简主义的表述,但没有学者去深入挖掘两者的异同。

国内卡佛研究中存在的这些问题,其实也就是未来卡佛研究的潜力和机遇所在。我们建议,在继续探索卡佛及其代表的极简主义小说的叙事价值外,未来的研究应该将眼光投向卡佛创作的时代与其作品的有机联系,进一步拓宽理论视野,关注卡佛的诗歌创作及其小说之间的关系,并用比较的方法考察中国古代文论中极简主义思想。中国卡佛研究还有巨大空间,未来一定会有更大发展和突破。