中国正义论视域下的儒家礼教重建

黄 玉 顺

众所周知,百年前,新文化运动中有一个非常著名的提法:“吃人的礼教”。时至今日,在儒学复兴的情势下,这个问题再次赫然凸显出来。其实,这里的根本问题在于:究竟何谓“礼教”?这是一个值得深思、需要讨论清楚的重大问题。

一、礼教的本意

儒家“礼教”一语,出自《礼记·经解》:

入其国,其教可知也:其为人也,温柔敦厚,诗教也;疏通知远,书教也;广博易良,乐教也;絜静精微,易教也;恭俭庄敬,礼教也;属辞比事,春秋教也。

显而易见,这里的“礼教”乃是泛指“以礼为教”的教化、教育,意在使得人们的“为人”能够“恭俭庄敬”。

因此,要理解“礼教”的含义,首先得理解“礼”的含义。许慎《说文解字》解释:“礼,履也,所以事神致福也。”①所谓“履”指行为或活动,这里指的是祭祀活动;“事神致福”是说这种活动的目的是祭祀神灵以求福佑。这里虽然只是讲的狭义的“礼”,然而它蕴含着广义的“礼”的内涵,即人们的行为或进行活动的一套“礼仪”,其背后是一套“礼制”,即一套社会规范和制度,它体现特定的社会秩序和人际关系。②所以,儒家经典《周礼》之名,将该书的全部内容概括为“礼”,而该书的内容就是一整套制度化的社会规范及其仪式化的行为规则。

因此,一般来说,儒家所说的“礼”泛指社会规范及其制度,用以规范人们的行为。前面所引的“恭俭庄敬”,指的是仪态,谓之“礼仪”;礼仪的背后,则是一套社会规范及其制度,谓之“礼制”。其中最重要的是政治制度,所以孔颖达在解释“礼教”时指出:“礼有政治之体。”③

由此可见,在社会规范及其制度的普遍意义上,所谓“礼”,包括社会规范、制度及其仪式表现,其实并非古代才有的东西,也非中国特有的东西,而是人类社会的普遍现象。这是因为,任何一个社会群体,都不可能没有规范与制度。这就是礼的普遍性与永恒性。至于人们的一种错误印象,似乎唯有古代中国才是“礼仪之邦”,那是因为这种印象中的“礼”其实只是特指的概念,即特指中国前现代社会的那一套规范与制度及其仪式化表现。例如屈膝叩首跪拜之类,古代亦属“彬彬有礼”的范畴。这样的“礼”并非普遍性概念。

至于“礼教”亦即以“礼”为“教”,就“礼”的上述一般含义及其普遍性而论,显然,所谓“礼教”,就是用一套社会规范及其制度来教育人们,从而规范人们的行为、活动。这也就是《礼记》所说的“为礼以教人,使人以有礼,知自别于禽兽”④,《孔子家语》所说的“敦礼教,远罪疾,则民寿矣”⑤。这就是说,礼教的本意乃是“育人”,而非“吃人”;这正如吴虞所说,“吃人与礼教,本来是极相矛盾的事”⑥。

二、礼教的变异

既然确认了礼教的本意乃是“育人”,那么,是否鲁迅、吴虞说“礼教吃人”就是错误的呢?其实,他们也没有错。在某种特定情况下,礼教确实会由“育人”变为“吃人”。那么,礼教在什么情况下“吃人”呢?这就涉及对“礼”的更深一层认识。

这里特别值得注意的是:孔子一方面说“立于礼”⑦、“克己复礼”⑧、“不学礼,无以立”⑨,这是强调“礼”的普遍性和永恒性;另一方面却又指出,过去夏、商、周三代之“礼”都不同,今后百代之“礼”也会不同,即“礼”可以“损益”、变革,这是强调“礼”的特殊性和时代性。他说:

殷因于夏礼,所损益,可知也。周因于殷礼,所损益,可知也。其或继周者,虽百世,可知也。⑩

这是为什么呢?道理其实非常简单:尽管任何时代都需要社会规范和制度,然而任何时代实行的一套具体的社会规范和制度都没有永恒性和普遍性,都应当随时代而“损益”变革。所以《礼记》指出,“礼,时为大”,孔颖达解释说,这是指“受命改制度”。因为孔子对“礼”之“时”的强调,孟子乃誉之为“圣之时者”,孙奭解释说,这是赞扬孔子能够“惟时适变”。《周易》甚至将此提升到形而上之“道”的高度,“为道也屡迁,变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所适”;注称“变动贵于适时”;疏称“易虽千变万化,不可为典要,然循其辞,度其义,原寻其初,要结其终,皆唯变所适,是其常典也”。

从人类历史的发展看,社会形态的转换根源于生活方式的转换,而表现为社会规范及其制度的转换,也就是“礼”的系统的转换。仅就中国而论,西周社会的宗族生活方式决定了王权宗法制度,于是乎有一套“周礼”(这里非指《周礼》);从秦朝到清朝的家族生活方式决定了皇权帝国制度,于是乎有一套以“三纲”为核心的礼制及其礼仪;正在现代化的中国人的生活方式决定了现代社会制度,于是乎也就应当有一套现代礼制及其礼仪。这一切正符合儒家的“生活儒学”,亦即符合儒家的制度伦理学原理——“中国正义论”。

而礼教之兼具“育人”与“吃人”,即与社会形态的转型密切相关。在社会转型期,旧的礼教已经不能适应于新的生活方式,而变成了人们的精神枷锁和人们走向新生活方式的桎梏。吴虞说“吃人与礼教,本来是极相矛盾的事,然而他们在当时历史上,却认为并行不悖的”,这里所说的“当时历史”,就是礼教变得“吃人”的那种历史时代背景。新文化运动所批判的“吃人的礼教”就是如此,它是皇权专制时代的家族主义和君主主义的礼教,已经不能顺应中国人走向现代性的时代趋向。因此,鲁迅、吴虞等人指出这种礼教“吃人”,完全正确。

其实,“礼教吃人”并不仅仅是儒家之外的反儒人士之说,儒家内部也有类似的说法。例如一代大儒戴震所说的“以理杀人”,其实也是在说“礼教吃人”。戴震指出,“酷吏以法杀人,后儒以理杀人”;“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之!”这里的“后儒”特指宋代产生的、清代专制君主如康熙、雍正、乾隆等皇帝特别表彰的程朱理学(这与程朱理学本身有所区别)。戴震指出,“宋以来儒者,盖以理说之”;“此理欲之辨,适成忍而残杀之具”。这里的“理”,其具体的时代内涵就是皇权帝国时代的伦理政治规范及其制度之“礼”,它的产生曾经有其合理性,但在戴震的时代即中国社会逐渐转向现代性的时代,无疑已经变成了“吃人”的东西。儒家内部的有识之士已经意识到这一点,儒学因此才有自己的内源性的现代化。

正因为如此,新文化运动才会对旧礼教发起猛烈的批判。鲁迅借“狂人”之口,隐然宣示了具有新的社会规范及其制度的新时代的必将到来:“要晓得将来容不得吃人的人活在世上。”

三、礼教的现代重建

显然,今天我们走向现代性、追求现代化之际,需要重建儒家礼教。为此,有学者提出建构现代性的“新礼教”。这无疑是正确的方向,因为这样的诉求既有时代生活的现实依据,亦有儒学内在的理论依据。

上述“新礼教”论者认为,“现代中国哲学情理学派建构新礼教的基本思路显然就必须基于‘人是情理的存在’这一实情,以‘情义’为依据,进行现代新礼教建构,让人过一种有情有义的生活”。这里所说的“情理学派”是指冯友兰—蒙培元一系的现代儒家哲学传承谱系,该命题“人是情理的存在”即源自蒙先生的著名命题“人是情感的存在”;而“情理”的概念则是对笔者“中国正义论”的一种概括,论者谓之“情义伦理”。

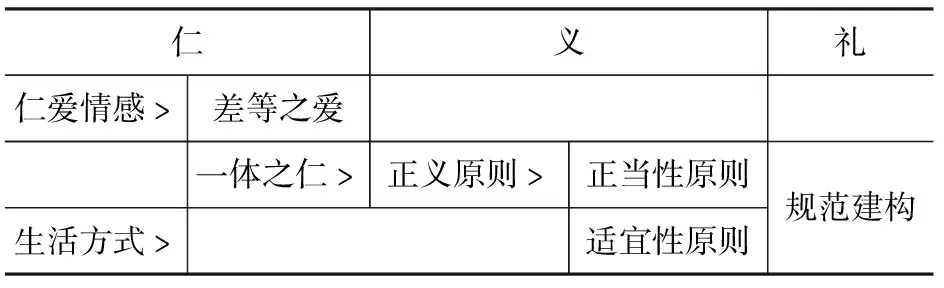

这里所谓“情义”,实际上就是孟子所说的“‘仁义’而已”,它属于儒家“制度伦理学”原理——“中国正义论”的核心结构,即“仁→义→礼”的理论结构,也就是“仁爱情感→正义原则→礼法制度”的理论结构。这显然是礼教建构的基本内涵。

毫无疑问,礼教实践的前提是“礼”本身的建构;换言之,“重建礼教”首先意味着建构一套现代性的社会规范及各项制度,然后才能以此作为教育与教化的内容与根据,实现“以礼为教”的宗旨。

进一步说,这种礼制建构的价值尺度是“义”,即正义原则,这就是“义→礼”的理论结构。笔者已反复指出过,儒家正义论“义”蕴含着两条正义原则,即正当性原则和适宜性原则。

正当性原则要求礼制的建构必须出自仁爱的动机,而且这种仁爱情感不能是“差等之爱”,而应是“一体之仁”。儒家的“仁爱”包含两个方面,即“差等之爱”和“一体之仁”(一视同仁),两者的适用范围不同。《礼记》指出:“门内之治恩掩义,门外之治义断恩。”“门内”指私域(private sphere),“恩掩义”是说差等之爱(恩爱)掩盖了正义原则及其背后的一体之仁;“门外”指公域(public sphere),“义断恩”是说一体之仁支撑的正义原则必须断然拒绝差等之爱,否则就没有公正性和公平性。我们这里讨论的重建礼教的问题,即建构现代性的社会规范及其制度的问题,正是“门外”公域的问题。从“一体之仁”到“正义原则”,就是“仁→义”的理论结构。

适宜性原则要求礼制的建构必须适合特定生活方式的实情,诸如王权制度适合于宗族生活方式,皇权制度适合于家族生活方式,而现代制度必须适合于市民生活方式。这是儒家“与时偕行”“礼有损益”原则的要求,即是儒家正义论“仁→义→礼”普遍原理的具体体现。

而适宜性原则与正当性原则之间的关系,韩愈讲得非常清楚:“博爱之谓仁,行而宜之之谓义。”“博爱”就是“一体之仁”,这是普遍的情感;然而这种普遍情感的具体实现方式需要“行而宜之”,即需要有适宜的形式,这与特定的社会生活方式密切相关。例如父母之爱子女,也是一种仁爱样态,但在前现代社会的生活方式下是家长制,而在现代性的生活方式下则应是监护人制度,两者的规范及其制度迥然不同,故其“礼教”的内涵也是截然不同的。

这个理论结构的各个环节之间的关系如下:

仁义礼仁爱情感﹥差等之爱一体之仁﹥正义原则﹥正当性原则生活方式﹥适宜性原则规范建构

所谓“礼教”,不外乎根据以上最终建构起来的“礼”即社会规范来进行教育、教化。

关于礼教的现代重建,还有一个问题是可以讨论的,即“礼法”合论还是“礼法”分论的问题。这种分合,在荀子那里就已经存在了。若分论之,诚如俗语所谓“礼是礼,法是法”,在现代法治社会中,“法”是法律的层面,“礼”是伦理道德的层面。那么,在这种区分下,礼教的现代重建就主要是伦理规范的重建,即建构作为现代道德观念的“新礼教”。

四、余论

按照上述关于重建礼教的分析,与前现代社会的礼教相比较,现代性的礼教至少应当具备以下几个基本特征,一切相关规范及其制度的设计都应基于这些特征。第一,公民的自我教育。前现代礼教的一个突出特征,是“君”教“民”或“官”教“民”。这是基于“君—民”或“官—民”的对立结构的制度。即便孟子那样反对专制的人物,也讲“以先知觉后知,以先觉觉后觉”,其所谓先知先觉者也只有两种可能:要么是“君”之“臣”,要么是“君”本身。尤其是后一种情况,即“君师合一”或“圣王合一”,实际上是君主专制主义的特征。而现代性礼教的特征则与之相反,是所有人的自我教育,本质上是公民的自我教育。当然,这种自我教育不是直接的,而是间接的,因此也就需要独立的礼教组织。第二,独立的礼教组织。上述实现间接自我教育的主体,就是某种礼教组织。这种礼教组织必须是独立的,即独立于权力与资本之外,否则又会陷入上述问题之中。第三,教权的神圣来源。独立的礼教组织必然面临一个问题:这种礼教组织的权威性、神圣性来自哪里?当然既不能来自权力,也不能来自资本。这种神圣性与权威性只能来自超越世俗权力、资本乃至整个世俗世界的存在者,即一个“超越者”(the Transcendent);在儒家传统中,这就是《诗》《书》之“天”。当然,归根到底,“天”的这种神圣性与权威性其实来源于“民”,此即所谓“天视自我民视,天听自我民听”。

总而言之,儒家礼教的本意,旨本在“育人”而非“吃人”,即用一套社会规范建构及其制度安排来教育人、教化人,规范人们的社会行为。但是无可否认,儒家礼教在皇权制度下确曾沦为“吃人”“以理杀人”的工具。唯其如此,在走向现代性之际,我们应当重建儒家礼教,即建构“新礼教”。重建礼教的现实依据乃是现代生活方式对于社会规范及其制度的时代要求,而其理论依据则是儒家的制度伦理学原理——“中国正义论”原理。

注释

①〔汉〕许慎:《说文解字·示部》。②参见黄玉顺:《中国正义论纲要》,《四川大学学报》2009年第5期。③《礼记·经解》孔颖达疏,《十三经注疏·礼记正义》,中华书局,1980年影印版。下引《十三经注疏》仅注篇名。④《礼记·曲礼上》,《十三经注疏·礼记正义》。⑤《孔子家语·贤君》,上海古籍出版社,1990年。⑥吴虞:《吃人与礼教》,《吴虞文录》,黄山书社,2008年。⑦《论语·泰伯》,《十三经注疏·论语注疏》。⑧《论语·颜渊》,《十三经注疏·论语注疏》。⑨《论语·季氏》,《十三经注疏·论语注疏》。⑩《论语注疏·为政》,《十三经注疏·论语注疏》。《礼记·礼器》,《十三经注疏·礼记正义》。《孟子注疏·万章下》,《十三经注疏·孟子注疏》。《周易正义·系辞下传》,《十三经注疏·周易正义》,中华书局,1980年影印版。参见黄玉顺:《生活儒学:面向现代生活的儒学》,济南出版社,2020年。参见黄玉顺:《中国正义论的重建——儒家制度伦理学的当代阐释》,安徽人民出版社,2013年;黄玉顺:《中国正义论的形成——周孔孟荀的制度伦理学传统》,东方出版社,2015年。〔清〕戴震:《与某书》,《戴震集》,上海古籍出版社,2009年。〔清〕戴震:《孟子字义疏证·权五条》,中华书局,2009年。鲁迅:《狂人日记》,《鲁迅全集》第一卷《呐喊》,光明日报出版社,2012年。参见胡骄键:《生活儒学的“新礼教”蕴涵——中国正义论的“情义伦理”思想》,《东岳论丛》2020年第3期;胡骄键:《国族认同与“新礼教”建构》,《当代儒学》第17辑,四川人民出版社,2020年;胡骄键:《“以礼行之”:“礼”的现代转化》,《学习与实践》2020年第9期;胡骄键:《新礼教:新文化运动的一个观念蕴涵》,《江汉论坛》2020年第12期。胡骄键:《现代中国哲学的情理学派》,《当代儒学》第16集,四川人民出版社,2019年。蒙培元:《人是情感的存在——儒家哲学再阐释》,《社会科学战线》2003年第2期。胡骄键:《生活儒学的“新礼教”蕴涵——中国正义论的“情义伦理”思想》,《东岳论丛》2020年第3期。《孟子·梁惠王上》,《十三经注疏·孟子注疏》。《孟子·滕文公上》,《十三经注疏·孟子注疏》。〔明〕王守仁:《大学问》,吴光等编:《王阳明全集》,上海古籍出版社,2011年。《礼记·丧服四制》,《十三经注疏·礼记正义》。〔唐〕韩愈:《原道》,马其昶校注:《韩昌黎文集校注》,上海古籍出版社,1986年。《孟子·万章上》,《十三经注疏·孟子注疏》。《尚书·泰誓中》,《十三经注疏·尚书正义》。