人口流动、年龄结构、人力资本增加率与产业高级化之间的互动关系

——基于VECM 模型和脉冲响应分析

李 睢,汪浩瀚

(宁波大学 商学院,浙江 宁波 315211)

一、引言

习近平总书记在中央财经委员会第七次会议上提出了双循环的发展理念,同时强调优化和稳定产业链、供应链。这就要求我国产业链和供应链解决一系列“卡脖子”的问题。宏观来看就是实现我国产业结构升级,由原来的劳动力和资本密集型产业向知识密集型和技术密集型产业升级。在外生经济增长理论中,经济增长达到稳态时经济增长率等于人口增长率。在内生经济增长理论中,人力资本是实现超稳态经济增长即跨越中等收入陷阱的重要因素。而经济内涵式增长的本质要求是实现产业结构升级。

改革开放初期,我国人口抚养比低且农村存在大量剩余劳动力。这一人口年龄结构和城乡二元制特征为中国经济提供了充裕且廉价的劳动力,造就了中国经济的腾飞,使中国经济的重心由第一产业逐步向第二三产业过渡。如今改革开放进入了新时代,人口年龄结构和城乡人口流动特征也随之发生了变化。青少年比重持续降低,老龄化压力不断加大,劳动力价格持续增长,部分地区出现了“民工荒”,部分企业出现了“用工荒”。因此,研究中国的人口变迁与产业结构升级,本质是化解老龄化危机并实现中国经济可持续增长。

二、文献综述

Cai 和Wang(2005)[1]以人口抚养比作为指标,用1982—2000 年的数据,估算出人口红利对人均GDP增长率的贡献值为26%。在另外一篇文章中蔡昉(2010)[2]认为人口转变与二元经济的发展具有一致性,进一步预测人口红利即将消散刘易斯拐点将在2013 年左右到来。张现等(2020)[3]指出2000—2010年,因为人口迁移全国四分之一的市级地区出现人口负增长。2010 年全国有百分之八的县级地区自然增长率为负,并且预测中国将在2027 年进入人口负增长时代。

面对日益严重的老龄化压力和即将到来的人口负增长,刘厚莲和原新(2020)[4]从消费与生产两条路径分析人口负增长对经济增长的影响机制。他们认为短期内的影响是温和式的,长期的不利影响是可以被抵消的。王金营和刘艳华(2020)[5]认为中国巨大的人口规模可以使中国在面对人口负增长时有充足的回旋空间。还有一些学者从微观经济学的角度分析中国人口变迁对于经济的影响。铁瑛等(2019)[6]实证检验了城市人口结构变动对于出口的成本效应和人力资本效应,得出城市人口结构的变动对于出口的影响力是先上升后下降。李静等(2019)[7]与其合作者通过研究经济高质量发展的微观基础得出企业最优增长路径,并建议政府优化人力资本供给环境提高企业技术应用效率。隋淑敏和何增华(2020)[8]实证研究人口老龄化对企业创新的影响,人口老龄化对不同地区不同企业的创新的影响存在差异,但长远来看人口老龄化超过某一拐点将抑制创新。

通过整理文献可以看出,我国即将面临巨大的老龄化压力。而过往关于人口对于经济影响的研究主要集中在宏观和微观领域,这造成了中观领域研究的缺失。本文不仅研究人口结构,人力资本与产业结构升级之间的关系,还引入人口流动的因素,对既有研究领域提供了有益的补充。考虑到人口变迁产业结构升级具有长期均衡关系与内在的相互作用关系,本文决定采用VECM 模型与脉冲响应向关系相结合的分析方法。

三、变量的度量

(一)产业高级化的度量

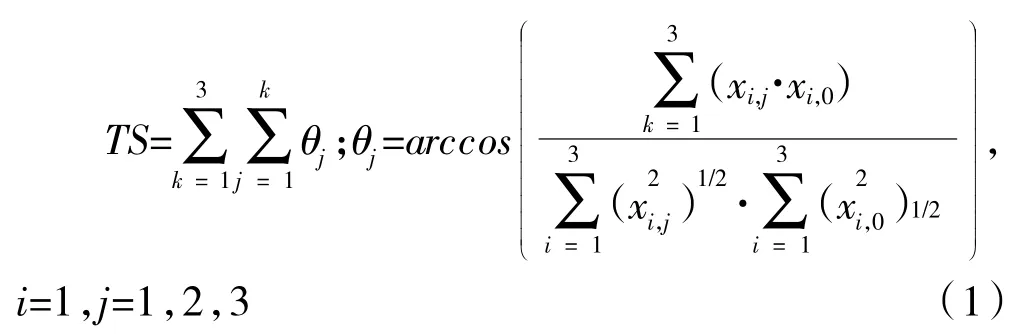

产业结构升级的一个显著特征就是传统制造业向先进制造业升级,知识密集型产业和技术密集型产业比重上升,传统制造业比重下降。它是转变经济发展动能的一种表现形式,代表着经济超稳态增长。主要测算方法有两种,一种是付凌晖(2010)[9]采用的空间向量夹角的形式来定义产业结构升级,具体的测算公式如下:

其中TS为产业结构升级指标,θj,j=1,2,3 为三次产业增加值占国内生产总值形成的三维向量X0=(x1,0,x2,0,x3,0)与X1=(1,0,0),X2=(1,1,0),X3=(0,0,1)构成的夹角。另一种是用第三产业增加值与第二产业增加值的比重来度量产业结构升级,具体度量公式如下:

其中Y3代表第三产业增加值,Y2代表第二产业。第一种方法计算繁琐且经济意义不明显,本文修正第二种方法,具体度量公式如下:

(二)人口年龄结构的度量

人口年龄结构指的是总人口中不同年龄人口的比例。参照国际人口年龄结构分类标准,将15 岁到65 岁年龄组的人口视为劳动人口,15 岁以下的人口视为未成年人口,65 岁以上人口视为老年人口。少儿人口与老年人口统称为非劳动人口,而非劳动人口与劳动人口之比构成了总抚养比(即赡养率)。本文采用人口抚养比(DR)来度量人口年龄结构。

(三)人力资本增加量的度量

人力资本的增加主要依靠干中学和受教育年限的增长获取。毫无疑问依靠干中学的模式只有在特定的时期特定的阶段发挥作用,具有极大的局限性和一定的盲目性。高精尖型人才的培养主要依靠受教育年限的增长,且受教育年限的增长可以极大地促进社会干中学程度的提升。因此本文采用海外学成归国人员和本科及以上学历毕业生增加率(HCG)来度量人力资本增加量。

(四)人口流动的度量

刘易斯的二元经济理论认为一个发展中国家可以分为农村经济发展部门和城市经济发展部门[10]。农村经济发展部门有大量闲置劳动力以至于边际报酬接近于零甚至为负,人口会从农村经济部门向城市经济部门转移,直至到达某一拐点。该理论虽然在经济学史上历经沉浮,但迄今为止仍然是发展经济学理论中的经典模型。本文参考刘易斯二元经济理论,假设中国为二元经济结构即存在城市和农村两个经济发展部门,以城市化增长率(URG)作为度量人口流动的变量。

四、数据来源和分析

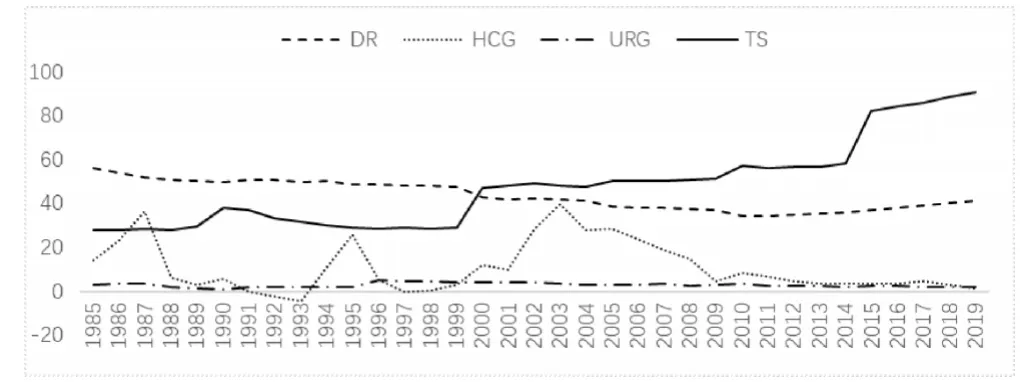

本文数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国城市统计鉴》《中国人口和就业统计年鉴》。考察1985—2019 年中国人口年龄结构(DR)、人力资本(HCG)、产业高级化(TS)和人口流动(URG)四者之间的关系。

图1 1985—2019 年抚养比、人力资本增加率、城市化增长率、产业高级化走势

五、计量模型的设定

VECM 模型作为时间序列模型既可以表达时间序列变量之间的相互作用,同时又能汇报出长期均衡结果。考虑到人口年龄结构,人力资本,人口流动和产业结构高级化等变量具有时间上的自相关特征,且各个变量之间相互影响相互解释,本文决定构建VECM 模型。构造VECM 模型之前要对协整的存在性和模型滞后阶数进行检验。

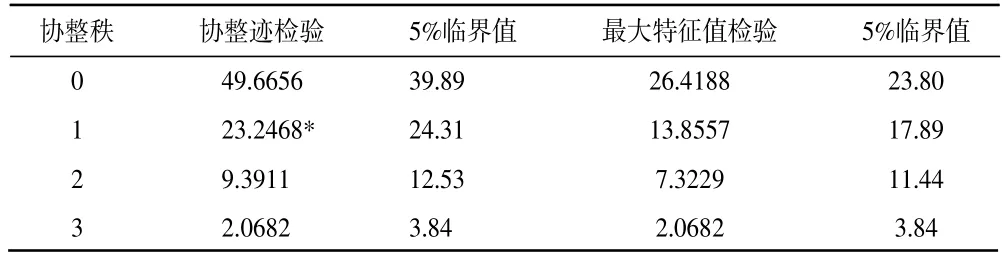

首先采用ADF 检验方法对TS、DR、HCG、URG及其一阶差分进行检验。由表1 的结果可得出:在95% 的置信区间下,4 个变量都是一阶单整变量。再依据表2,协整迹检验结果表明只有一个线性无关的协整向量。最大特征值检验结果表明可以在5%的显著水平上拒绝协整秩为0 的原假设,但不可拒绝协整秩为1 的原假设。因此可以确定变量之间存在协整关系且协整秩为1。

表1 各时间序列变量及其差分ADF 检验

表2 VECM 模型协整秩检验

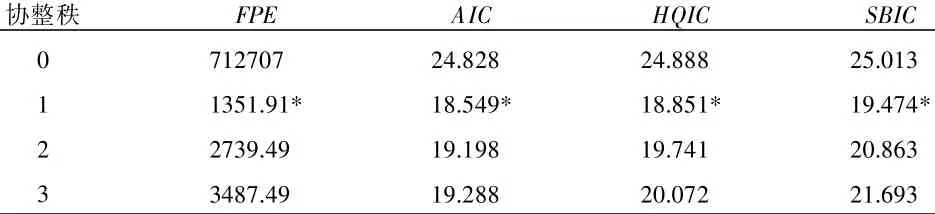

依据表3,根据FPE、AIC、HQIC和SBIC等信息准则的要求可以得出滞后阶数为1 阶。由图2 变量的自相关图可以看出,在5%的显著水平下,DR的1~3阶自相关系数显著不为0,URG和TS的1~2 阶自相关系数显著不为0,HCG的1 阶自相关系数显著不为0。综合信息准则和自相关图防止出现内生性问题确定滞后阶数为2 阶。

表3 VECM 模型滞后阶数检验

图2 抚养比、人力资本增加率、城市化增长率、产业高级化自相关图

VECM 模型具体模型如下:

其中yt=(TSt,DRt,HCGt,URGt)',t为年份,Γ0为3×3 协整关系矩阵,Γ1,Γ2为3×3 系数矩阵,Γ0yt-1为误差修正项,α为三维截距向量,εt为三维白噪声过程。

六、实证检验及结果分析

(一)稳定性检验

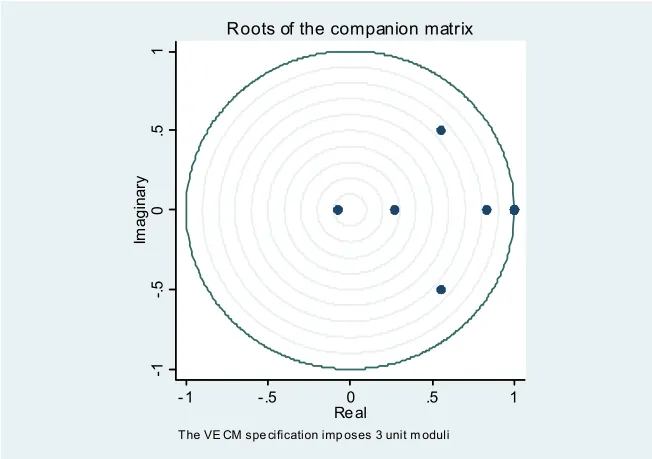

对建立的二阶VECM 模型进行稳定性检验,由图3 可知,除VECM 模型自身所假设的单位根落在单位圆上,伴随矩阵的所有特征值都小于1 且均落在单位圆之内。因此本文所建立的VECM 模型是具有稳定性的。

图3 VECM 模型稳定性检验

(二)长期均衡分析

向量误差修正模型通过确定协整方程可以得出长期均衡关系。本文通过估计二阶向量误差修正模型,得出产业高级化、抚养比、人力资本增加率、城市化增长率之间的长期均衡关系。关系如下:

根据长期均衡关系可以看出:抚养比、人力资本增加率、城市化增长率对于产业结构高级化均呈现正向影响关系。人力资本增加率对于产业结构高级化的贡献最高,系数达到3.81。这表明做优人力资本增量对我国产业结构升级至关重要。当前我国人口总和生育率已经处于替代标准以下,为保障社会经济持续稳中向好运行,我国急需提高劳动生产率替代劳动力减少的现状。产业结构升级是提高劳动生产率的表现形式也是必经之路。抚养比对产业高级化的影响为正且较为显著,系数达1.44。少年抚养比高这一人口年龄结构特征为提高人力资本增加率提供了可能,同时也为产业高级化提供了一定的潜在动力。随着中国人口年龄结构的演变,可以预见在未来几十年内这一系数对产业高级化的影响可能不显著或者为负。城市化增长率对于产业结构高级化的贡献较小,系数为0.76。我国目前城市化率和抚养比分别为60.6%和41.5%(截至2019 年),发达国家城市化率和抚养比一般达到80%和53%左右[11]。可以预见随着我国城市化率增长潜力减弱,社会养老压力加重,未来人力资本增加率将成为推动产业高级化的首要动力。

(三)脉冲响应分析

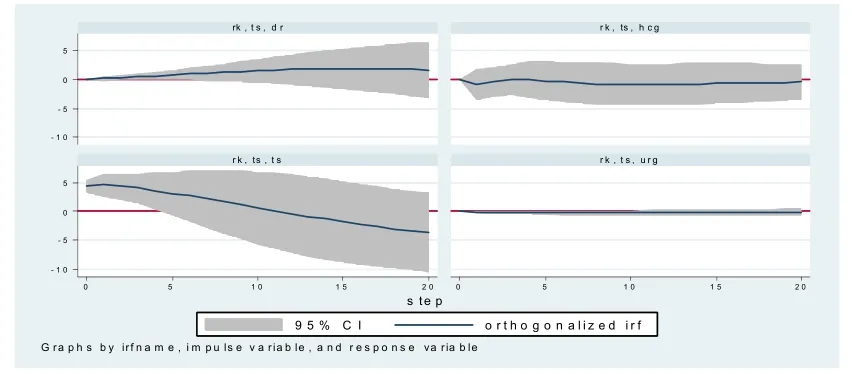

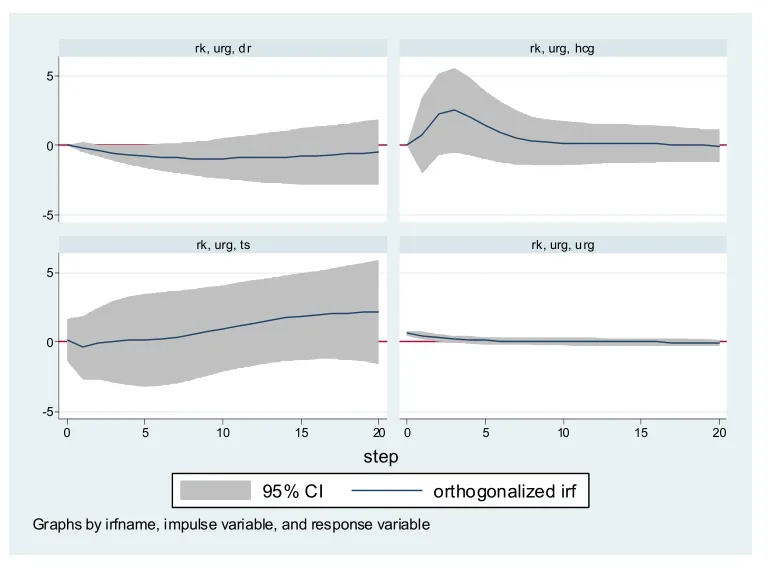

脉冲响应主要是分析冲击变量不同时期的一个标准误差(ε)变化对于反映变量所造成的冲击。本文应用Stata 软件分析产业结构高级化(TS)、人力资本增加率(HCG)、抚养比(DR)、城市化增加率(URG)之间的脉冲响应关系,并绘制脉冲响应图。

图4 考察了产业高级化(TS)对抚养比(DR)、人力资本增加率(HCG)、自身以及城市化增加率(URG)的冲击。产业高级化对抚养比产生一个微弱上升趋势的正向冲击,该冲击在16 期达到最大,随后呈现下降趋势。一个标准差的产业高级化对人力资本增加率和城市化增长率的冲击效果不显著。产业高级化在当期对其自身的冲击为正,随后冲击效果逐渐衰减,在第10 期衰减至0,10 期后负向冲击效果又逐渐增加。这说明,在短期内产业高级化具有自我积累自我促进作用。

图4 TS对DR、HCG、TS、URG 的冲击

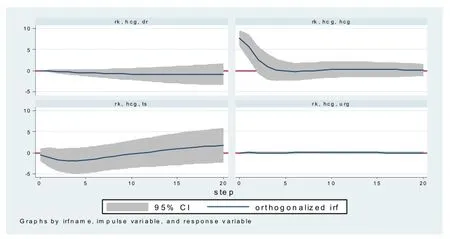

人力资本增加率对抚养比、产业高级化、城市化增加率、自身的脉冲响应,如图5 所示。人力资本增加率对抚养比的冲击3 期之前不显著,3 期以后产生温和的负向冲击效果;人力资本增加率对其自身产生一个正向冲击,该冲击在当期效果极为显著,随后不断衰减直至收敛至0。人力资本增加率对产业高级化的冲击效果波动幅度较大,冲击效果在第4 期形成一个负向的低谷,随后逐渐爬升,10 期后稳定在正向影响。人力资本增加率对城市化增长率冲击效果不明显。这表明,人力资本增加率在短期内具有显著的正外部性,但长期的自我积累自我促进作用不明显。

图5 HCG 对DR、HCG、TS、URG 的冲击

图6 反映了抚养比对其自身、人力资本增加率、产业高级化、城市化增加率的冲击响应。抚养比对其自身的冲击始终为正,脉冲曲线倾斜程度不大并向右下方倾斜,正向冲击效果在第15 期后逐渐收敛。抚养比对人力资本增加率的冲击效果在0~5 期间呈正向小幅度波动,在第5 期后逐渐收敛至0。一个标准差的抚养比对产业高级化的冲击在第1 期出现了一个正向的波峰,冲击效果在第3 期由正转负且负向效果持续增长,最后维持负向冲击效果稳定。抚养比对城市化增加率的冲击效果依旧不显著。这说明,抚养比自身具有路径依赖作用。抚养比的增加在短期内会促进产业高级化,长期来看会阻碍产业高级化。这主要源于中国人口年龄结构中少年抚养比和老龄抚养比的比重问题。

图6 DR 对DR、HCG、TS、URG 的冲击

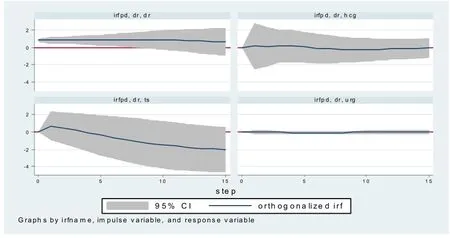

图7 汇总了城市化增长率对抚养比、人力资本增加率、产业高级化以及其自身的冲击响应。城市化增长率对抚养比的冲击效果在1~20 期均为负,在第10 期达到谷底后缓慢上升。一个标准差的城市化增长率对人力资本增加率的冲击总是为正,冲击效果在1~3 期快速增加,在第5 期达到峰值后缓慢下降。城市化增长率对产业高级化的冲击在第5 期之前经历了一个负向的小波谷,随后缓慢增长并始终维持正向作用。城市化增长率对其自身的冲击前3 期为正,随后收敛至0。这表明,城市化增长率的提高在短期内具有惯性作用。增加城市化程度在一定程度上可以抑制老龄化的不利影响。城市化增长率对产业高级化的正向促进作用具有持久性特征。

图7 URG 对DR、HCG、TS、URG 的冲击

七、结论与启示

本文构建了人口流动、年龄结构、人力资本增加率与产业高级化之间的VECM 模型,并通过长期均衡关系和脉冲响应图揭示变量之间的相互作用。得出结论如下:①产业高级化对抚养比、人力资本增加率以及城市化增加率在短期内均存在自我增强机制。就长期趋势而言,抚养比、城市化增长率和人力资本增加率对自身的冲击趋于平稳,产业高级化存在负向作用。②从长期来看,人力资本增加率和城市化增长率对提升我国产业高级化水平具有显著的促进作用,而抚养比对提升我国产业高级化水平则具有抑制作用。③城市化增长率与抚养比、人力资本增加率之间的相互作用具有非对称性。抚养比、人力资本增加率对城市化增长率的作用不显著,而城市化增长率的提升则会抑制抚养比的上升促进人力资本的增加。④抚养比对产业高级化会产生负向作用,且影响时间相较会更持久。⑤产业高级化的提高对人力资本增加率和城市化增长率的作用不明显,但会带来人口抚养比的增加。

根据上述结论,本文得出如下启示:(1)人口年龄结构的变动是经济发展产业结构优化的必然结果。面对未来我国人口老龄化程度加重和即将到来的人口负增长,我国不应担心生育政策的开放对人口增长的爆炸影响。(2)提高人口生育率对我国未来的经济社会发展至关重要。目前我国人口总和生育率长期处在替代水平以下,新生儿的数量关系到未来劳动力供给数量、人力资本增加和城市化进程的基础。没有充足的新生代人口会导致产业高级化丧失相应的内在动力。(3)教育对于经济增长产业升级具有长期性基础性作用。我国仍应不断加大对教育的重视力度,适当扩大高等教育高等研究规模。以人力资本的提高支撑产业升级,实现经济平稳可持续增长。(4)城市化水平的提高对产业高级化具有长期效应,对人力资本的增加具有显著的促进效应,我国应进一步拔除城市化进程中的障碍,促进城乡间人口自由流动,使改革开放成果真正做到普惠共及。(5)老年抚养比的增加带来的抚养比上升会加重社会养老负担,给经济增长产业高级化带来下行风险。但城市化水平的提高可以带来规模经济,人力资本的增加可以提高社会生产率。利用城市化和人力资本的增长分担社会养老负担,是未来实现老龄化压力下的经济增长的一个可行方案。