自由与禁锢

——晚明女性对园林空间的使用与影响

周向频, 陈路平

(同济大学 建筑与城市规划学院, 上海 200092)

晚明时期,女性的社会地位急剧变化,她们在园林中的活动呈现出更加丰富多彩的内容与形式,并在一定程度上影响了当时园林的空间布局和功能设置,使得充满浓郁文人气息的晚明园林因细腻的女性色彩而获得更多层次和变化。过往关于晚明女性的研究主要集中于社会阶层、文学与绘画等领域,针对晚明园林的研究也较少关注这一时段的女性群体。本文尝试从空间使用角度挖掘晚明时期女性基于更多的自由活动需求对园林布局营建带来的影响,并思考以男性为主导的传统园林空间对女性活动方式的限制与禁锢。

一、 晚明时期的女性

晚明时期社会和政局的动荡导致礼法的约束力不断下降,商品经济空前发展所带来的物质环境则极大激发了人们的享乐意识。文人阶层成为追求个性和欲望表达的引领者;商人阶层随着自身社会地位的提升出现了更自由的价值观和生活方式;普通民众亦有机会突破传统礼教束缚,体验丰富多彩的社会生活。

在这种社会环境下,女性的物质与精神生活水准得到显著的提高,尤其是生产力的进步使得许多家庭女性得以从繁重的日常手工劳作中解脱出来,教育平民化与刻书业、藏书业的发展为闺中女性的阅读普及和精致生活的打理创造了条件。社会对理想女性的评价标准随之发生改变,尤其在经济繁荣的江南地区,中层以上的家庭除了要求女子具备手工技能和家务能力外,还普遍期望她们具备一定的经商才能及文化知识,以对下一代的抚育教导产生积极影响。整个社会逐渐形成推崇“才女”的价值观念和风气,以“德”“才”“色”并列为女子的“三不朽”。许多仕宦家庭的知识女性群体频繁开展家族乃至地域范围的文艺交流活动,普通家庭女性也拥有日趋丰富的社交活动,时常借助佳节踏青、庙会看戏、寺院上香等机会外出游览怡情。

娼妓业的发展也在晚明达到了高峰,尤以京师和金陵两地为中心,影响、带动周边城市。历代文人以狎妓为风尚,而在晚明文人崇尚清雅及才女风气的影响下,一部分被迫流落风尘的女性改变了以色侍人的娱客形式,更注重自身才艺加持,以女社员的身份加入当地文人社团的诗画酬和,通过建立更高层次的精神交往,获得更优的社会资源和地位。她们与名士间的交往还常跨越地域的限制,通过各地游历增长自我的见识与名气。

当然,晚明女性在活动的形式内容与空间范围上的拓展,仅仅是一种有限的自由,其整体的生活状态仍然受到男性社会的诸多禁锢和限制,体现为男女权利的不平等以及对女性生存状态认知的差异,部分才女虽获得社会认可,但并未改变整个女性阶层的社会地位。如《三言二拍》中描绘的众多闺阁女子仍深受女德教化,“寻常不出帘儿外面”,并被畸形的缠足审美进一步限制活动范围,杜十娘等花魁名妓更是几经周折仍无法摆脱自身的商品属性。她们的生活与活动空间虽然获得一定的拓展,但话语权依旧十分有限,难以突破男性社会的规则而实现真正的自由。

二、 晚明女性的园林活动

随着大量专职造园匠师及营造著述的出现,晚明时期的园林营造拥有更为标准和规范的参考,私园营造的数量与质量均达到顶峰。园林空间多为文人吟诗绘画、唱戏度曲、莳养花木、博藏典籍、玩赏古董的场所,风格多体现园主清雅、萧疏的个人意趣。而以士族家庭妇女和名妓阶层为代表的部分女性(1)士族阶层家庭女性与名妓或是平时生活在园林环境中,或能比较多地接触到园林,且其与园林空间的互动模式各具特点,其他阶层家庭女性与私家、公共园林的接触机会则较少,因而以此两类人群为女性代表对象进行园林空间的研究。作为园林的常态性使用者,她们的日常生活、审美观念也与园林空间发生了持续不断的互动。

(一)家庭女性的园林活动

晚明时期家庭女性在园林中的生活状态,既有对历代女德规范的延续,又有这一时段新的变化。年幼时,女童们常在园林中嬉戏玩闹,喜好斗草、扑蝶、蓄养鸣虫。稍年长后,她们便开始各类学习活动。才女沈宜修在《夏初教女学绣有感》中总结:“忆昔十三余,倚床初学绣。十五吹琼萧,柳絮飞沾袖。十六画蛾眉,蛾眉春欲瘦。”(2)钱谦益:《列朝诗集81卷》,清顺治九年毛氏汲古阁刻本,闰集卷四、丁集卷一。梳妆打扮、针线女红都是历代女德必修之课(3)晚明时期大量仕女图如仇英《女红图》《对镜画眉图》、冷枚《焚香侍女图》等,都体现了这一点。,而“女务外学”则为晚明女性园居生活的新特色。她们在长辈或闺塾师的教导下进行文化修习,提高个人修养、开阔眼界。如唐若云年幼时在祖父唐宇昭所建的半园中学画,自称“半园女孙”,园中池塘、花草都为她绘画的现成范本;沈宜修之女叶小鸾“每日临王子敬《洛神赋》,或怀素草书,不分寒暑,静坐北窗下,一炉香相对终日”(4)叶绍袁:《甲行日注》,岳麓书社,2016年,第156-160页。。

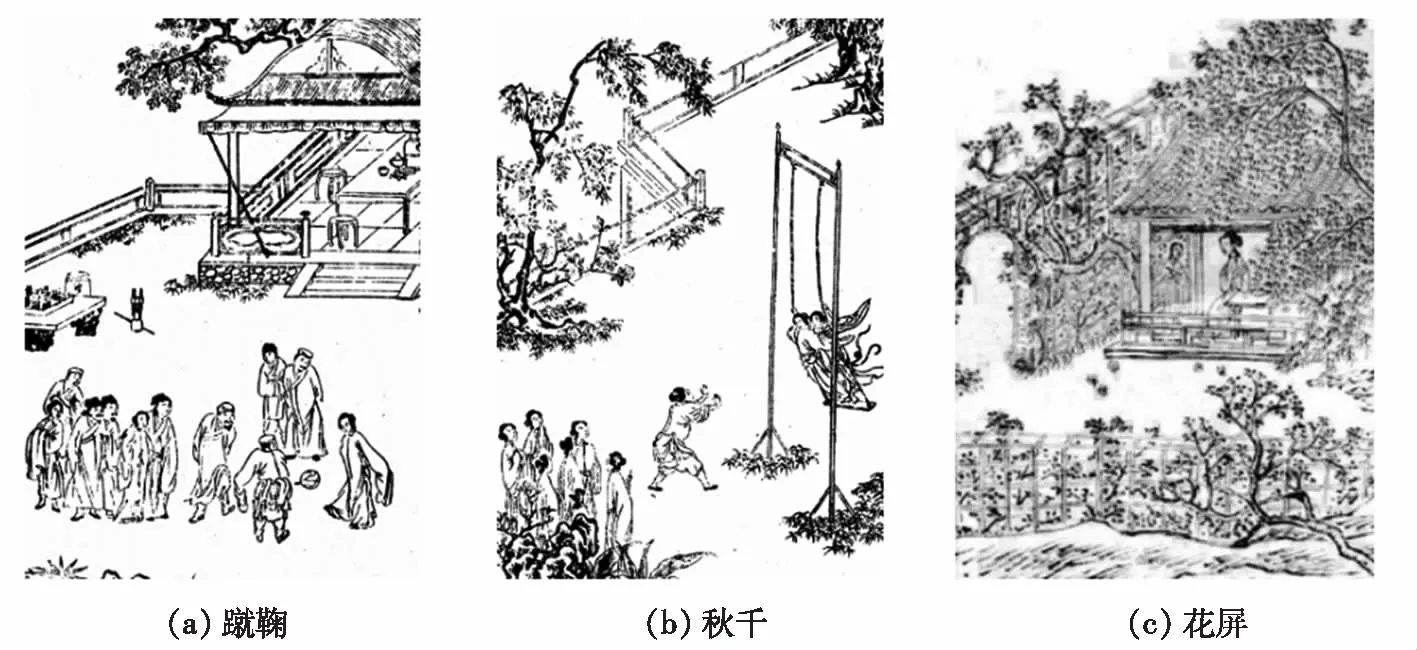

至待嫁之时,受益于“女务外学”风气所获得的良好教育,晚明闺阁女子还常与亲友展开文学艺术交往,或在园中花径结伴题咏(5)钱谦益的《列朝诗集小传》:“姑妇欢相得,西园结伴行。分题花共咏,夺锦句先成。”,或邀请闺中密友“曲径茶香留夜月,朱栏鸟下看围棋”(6)刘云份:《名媛诗选》,教育书店,1948年,第21页。,还有不少动态游乐,如仇英在《四季仕女图》(图1)中所描绘的女性在园中四季的活动:春季荡千、夏季采莲、秋季弹琴赏月、冬季蹴鞠游玩。秋千为晚明时期较为普及的玩乐项目,“索垂画板横,女伴斗轻盈”,“俯视花梢下,高腾树杪平”(7)钱谦益:《列朝诗集81卷》,清顺治九年毛氏汲古阁刻本,闰集卷四、丁集卷一。;而如蹴鞠、捶丸等竞技活动则更具娱乐性,“蹴鞠当场二月天,仙风吹下两婵娟。汗沾粉面花含露,尘扑蛾眉柳带烟。翠袖低垂笼玉笋,红裙斜曳露金莲”(8)宋兆麟:《蹴鞠 中国古代的足球》,商务印书馆,2017年,第20页。,闺秀们园中蹴鞠之态格外娇憨可爱。

图1 仇英《四季仕女图》(9) 图片出处:http://www.360doc.com/content/12/0605/15/8413713_216171646.shtml。

此外每至佳节之时,闺阁女子除了在园中焚香拜月、祷告祈愿,还有外出游园的机会。晚明时期节日郊游的活动规模与频率相较于历代都有很大程度的增加。不少闺阁女子常结伴出游,如绍兴寓园每至春日常可见“两两三三陌上行,花光如颊波如绫;一勾淡淡湘裙底,落花一瓣堕秋水”(10)张岱:《张岱诗文集》,上海古籍出版社,2014年,第58页。;游览园林未能尽兴,她们还畅游自然山水,如清明时节的杭州城“阖城士女尽出西郊,逐队寻芳,纵苇荡桨,歌声满道,萧鼓声闻”(11)张瀚:《松窗梦语》,中华书局,1985年,第137页。,一片热闹景象。

当女性走出闺阁,成为他人妻妾,身上便增加了一重持家的责任。受益于自幼良好的教育,晚明时期的女性在居家环境的治理以及家族运转的维系上享有一定的话语权。祁彪佳的夫人商景兰与丈夫一同入山、疏凿寓园。园成后她又以女主人的身份督促着园林生活的正常运转,既主持寓山花木植栽与农圃采收工作,也在园居生活中营造出诗情画意的浪漫,常与丈夫“小酌于降雪居”“晚悬灯山中……观之为乐”或“坐小亭看落日晚霞”(12)祁彪佳著,张天杰点校:《祁彪佳日记》,浙江古籍出版社,2016年。。祁彪佳自尽殉国后,商景兰成为家族的治理者,独自担负起对子女、儿媳的教导。她在寓园组建家庭诗社,“葡萄之树,芍药之花,题咏殆遍”,“每暇日登临,则令媳女辈载笔床砚匣以随,角韵分题,一时传为盛事”(13)阮元:《两浙輶轩录》,清嘉庆刻本,卷四十。。

晚明时期的女主人们还通过家庭园林活动形成广泛的社会影响。如陆卿子与丈夫赵宧光“偕隐寒山,手辟荒秽,疏泉架壑,善自标置,引合胜流”(14)钱谦益:《列朝诗集81卷》,清顺治九年毛氏汲古阁刻本,闰集卷四、丁集卷一。。陆卿子“晚年名重,应酬牵率,凡与闺秀赠答,不问妍丑”(15)钱谦益:《列朝诗集81卷》,清顺治九年毛氏汲古阁刻本,闰集卷四、丁集卷一。,频繁的唱和活动让一座荒山成为名胜。夫妻二人去世后,其子赵灵均携妻文淑守孝寒山别业,继承家风。文淑“善花鸟草虫,尝作《寒山草木昆虫百种》”,她在园中写生创作、教导女儿赵昭习画,盛名之下,“贵姬季女,争来师事,相传笔法”(16)李湜:《明清闺阁绘画研究》,紫禁城出版社,2008年,第56页。。同样,叶袁绍之妻沈宜修在勤俭持家的同时亦主持沈、叶家族间女性诗社,不定期在家宅园林甚至山水胜景中开展诗文之会,钱谦益赞其“中庭之咏,不逊谢家;娇女之篇,有逾左氏”(17)钱谦益:《列朝诗集81卷》,清顺治九年毛氏汲古阁刻本,闰集卷四、丁集卷一。。

家庭女性中还有一类特殊人群,即从良的名妓,她们与文士因诗文书画而相知相交,婚后仍努力在居家环境中营造文化氛围。孙瑶华嫁给汪景纯后,“卜居白门城南,筑楼六朝古松下,读书赋诗,屏却丹华”(21)钱谦益:《列朝诗集81卷》,清顺治九年毛氏汲古阁刻本,闰集卷四、丁集卷一。;董小宛嫁给冒襄后,常一同在园中饮茶、焚香、赏景,“文火细烟,小鼎长泉,必手自吹涤”,“每花前月下,静试对尝”(22)冒襄:《影梅庵忆语》,上海大东书局,1933年,第21页。。她们格外注重生活情趣的营造,日常开展的活动常与文人雅趣相应和。

此外,晚明大部分家庭女性的艺术交往活动都依托家庭关系开展,其绘画、吟咏题材也以花鸟、人物为主,但也有部分女性对外部社会有更深的介入,其活动的园林空间也从小规模的私人园林扩展至公共风景园林。如王淑端、黄媛介等为维持家庭生计不得不辗转各地,却也拥有了更多接触山水实景的机会,她们绘制了晚明时期为数不多的女性山水画,还经常加入男性文人的酬和交往。另一类女性如翁孺安特立独行,“令女侍为胡奴装,跨骏骑,聓御之游,蹀躞不休。春秋佳日,扁舟自放,绿波红蓼,吴越山川,踪迹殆遍”(23)钱谦益:《列朝诗集81卷》,清顺治九年毛氏汲古阁刻本,闰集卷四、丁集卷一。。她们的活动内容和行事方式突破了人们对于传统女性只能在家执掌中馈的认识,亦反映了女性自我生存认知的部分觉醒。

(二) 名妓阶层的园林活动

晚明时期娼妓业十分繁荣,包括土娼、游妓以及拥有专属而精致活动空间的院妓。院妓经过培养或可成为名动一时的名妓,进而拥有更多筛选客人与自由安排日常生活的权利,其与园林活动的关系也更为密切。晚明妓馆园亭最为繁盛之处当数南京、扬州、苏州、松江等地,它们多以营造园林式的生活情境为目标,“凌晨则卯饮淫淫,兰汤滟滟,衣香一园;停午乃兰花茉莉,沉水甲煎,馨闻数里;入夜而擫笛搊筝,梨园搬演,声彻九霄”(24)余怀著,薛冰点校,珠泉居士撰,金嗣芬编:《板桥杂记》,南京出版社,2006年,第12-29页。。

大部分名妓的园林活动偏好雅静,将吟诗作画、声乐曲律练习以及焚香、品茗、插花、女红、收藏雅物、品鉴美食等作为日常园居生活的点缀。如董小宛“针神曲圣,食谱茶经,莫不精晓……慕吴门山水,徙居半塘,小筑河滨,竹篱茆舍。经其户者,则时闻咏诗声,或鼓琴声”,范钰“廉静寡所嗜好,一切衣饰歌管艳靡纷华之物,皆屏弃之。惟阖户焚香,瀹茗相对,药炉经卷而已。性喜画山水,模仿大痴顾宝幢,槎桠老树,远山绝涧,笔墨间又天然气韵”(25)余怀著,薛冰点校,珠泉居士撰,金嗣芬编:《板桥杂记》,南京出版社,2006年,第12-29页。,与晚明文人所追求的精致高雅、自然脱俗的园林活动几近一致。

但更多的时刻,晚明名妓的私人生存空间被公共化,成为人们交往、娱乐的场所。妓馆往往集戏院、餐馆、茶楼、书院等功能于一体,有客造访时,名妓们与文人狎客一同诗画酬和,并提供美酒佳肴、音乐表演;平时亦会邀请好友至妓馆聚会赏曲,如李莲常邀请文人知己吕湘烟、邹贯衡到妓馆园亭小聚,“莲靓妆艳服,迎坐小轩,设肴馔精美,行酒政递花催板,竟夜无倦容。拨弦索,唱西厢草桥惊梦,歌彻首尾,婉转浏亮”(26)余怀著,薛冰点校,珠泉居士撰,金嗣芬编:《板桥杂记》,南京出版社,2006年,第12-29页。。还有不少名妓偏好在园中表演英姿飒爽的剑器舞,如薛素素、柳如是等人便喜爱以“侠女”自称,并常以男性装扮和行事风格出现在聚会场所中。更有时代特征的是,不少名妓因与文人接触而关心时政,秦淮两岸的妓馆园亭便常常成为复社文人政治聚会的场所,如崇祯九年,张明弼、吕兆龙、陈梁、刘履丁、冒襄五人在顾媚的眉楼结盟。

此外,晚明时期许多江南名妓不再局限于在妓馆园亭中交游,而是周游于山水之间和大小城镇,借助旅行拓展社会关系网。她们得到各地文人的资助与接待,进而鉴赏了不少名园。如王微多次去往佘山拜访陈继儒,请教诗稿鉴赏,又在崇祯五年陈继儒七十五岁生日时与柳如是一同前往东佘山居为其祝寿。柳如是在嫁给钱谦益之前,时常“扁舟一叶放浪湖山间,与高才名辈相游处”,拜访了大量名士并游览其园林,包括松江徐武静的生生菴与李舒章的横云山别墅、嘉定张鲁生的薖园与李长蘅的檀园、杭州汪然明的横山书屋与谢象三的燕子桩、嘉兴吴来之的勺园等(27)柳素平:《晚明名妓文化研究》,武汉大学出版社,2008年,第183页。。更有一些晚明名妓常年徜徉于风景名胜中,呈现出文士般独特的山水情怀。如扬州名妓王微“性眈山水”,“布袍竹杖,游历江楚,登大别山,眺黄鹤楼、鹦鹉洲诸胜,谒玄岳,登天柱峰,溯大江上匡庐,访白香山草堂,参憨山大师于五乳”(28)钱谦益:《列朝诗集81卷》,清顺治九年毛氏汲古阁刻本,闰集卷四、丁集卷一。;再如杨绛子心存退隐之念,曾与薛素素同游山水,“以诗文吟答、禅梵诗论为日课”,后“宜人居川中,足迹不至城市”(29)王蕴章:《然脂余韵》,民国本,卷一。。

晚明文人与名妓还常选择在大型园林与山水胜景举办品藻花案、盒子会等大规模才艺比试及聚会活动。如崇祯十二年七夕,众多名妓与四方名士会聚于方以智侨居的水阁园亭中,“品藻花案,设立层台,以坐状元。二十余人中,考微波第一,登台奏乐,进金屈卮”(30)张岱:《陶庵梦忆》,长江文艺出版社,2015年,第196页。,名妓们比试技艺,分级获评,精彩纷呈。还有崇祯时期姚北若在秦淮河上大会名士,驾十二条楼船,“每船邀名妓四人侑酒,梨园一部,灯火笙歌”(31)余怀著,薛冰点校,珠泉居士撰,金嗣芬编:《板桥杂记》,南京出版社,2006年,第12-29页。;又如屠隆在万历三十年中秋主持西湖听曲大会,“宿桂舟,四歌姬从”,薛素素亦跟随沈德符前来赴约,与众文人共赏月色,“憩中桥听曲”(32)冯梦祯:《快雪堂日记》,凤凰出版社,2010年,第179页。。

三、 晚明女性活动对园林空间的影响

(一)家庭女性对园林空间的需求与影响

历代女性的日常活动空间往往被女德观念限制于内庭、后院,甚至其进入园林的入口、路径也在设计安排上与男宾区分,以保证行为空间的相对隔离和隐蔽。而在晚明时期,得益于社会对女性教育的重视,部分脱颖而出的才女群体凭借其出众的才情获得了丈夫以及社会的尊重,参与决策家族事务,打理园居生活。以此为契机,家庭女性得以以主动的姿态介入造园,为园林空间带来一些影响和改变。如钱谦益娶柳如是后,“为筑绛云楼于半野堂之后,房栊窈窕,绮疏青琐。旁龛金石文字,宋刻书数万卷”(33)柳如是撰,周书田校辑:《柳如是集》,辽宁教育出版社,2001年,第118,57页。,尽可能以她的审美喜好与园居需求来装点园林陈设与环境。徐可先任太守之后,其夫人谢瑛“尽斥其橐中数千金,买青山庄居之。时于桥上凭栏小立,吟哦竟日”(34)王初桐:《奁史》,清嘉庆刻本,拾遗卷。,构建自我诗意生活的场所。再如瑞安公主构思设计了她与驸马万炜在帝京西城外的白石庄(35)刘珊珊:《深闺里的后花园——绘画中的女性园林世界》,《大匠之门(17)》,广西美术出版社,2017年,第20页。,“庄所取韵皆柳”,有意将园建于柳荫之中,以柳的“色”“声”变化来营造四季景象:“春,黄浅而芽,绿浅而眉,深而眼。春老,絮而白。夏,丝迢迢以风,阴隆隆以日。秋,叶黄而落,而坠条当当,而霜柯鸣于树”(36)梁鉴江选注:《中国历代山水小品选》,东方出版中心,1999年,第289页。,丰富的形态与色彩变化以及园林雅致幽深的氛围,体现了女性独特、细腻的观察角度与处理手法。

晚明时期的家庭女性还主动争取活动空间的使用权并影响其功能布局的灵活性。她们利用园中大量的亭廊轩榭来安排闺中弹琴、吟诗、下棋、刺绣、吹箫、双陆等活动;在室外进行秋千、蹴鞠、捶丸等活动,并通过安装可拆卸的帐幕来挡雨遮阳,使户外场地的利用在时间上更为灵活(图2(a)(b))。在一些营建有余地的家庭,女性还拥有专属活动场所,包括花径、花圃、花林等各类种植、采摘空间:“富贵之家如得丽人,则当遍访名花,植于阃内,使之旦夕相亲,珠围翠绕之荣不足道也。晨起簪花,听其自择……寒素之家,如得美妇,屋旁稍有隙地,亦当种树栽花,以备点缀云鬟之用。”(37)李渔:《闲情偶寄》(精装典藏本),中国画报出版社,2013年,第106页。

此外,晚明园林注重整体氛围的和谐,往往以叠山、环水、种植浓密高大的植物以及设置花屏、编篱等方式,取代以往高耸的院墙,这也和女性的需求及影响有关。以花屏(图2(c))为例,晚明文人偏好更具山林野趣的编篱,但花屏因受女性喜爱得以保留在内园的女性居所(38)文震亨的《长物志》:“架木为轩,名木香棚,花时杂坐其下,此何异酒食肆中。然二中非屏架不堪植,或移着闺阁,供士女采掇,差可。”。藤本花卉依托于竹屏之上,既满足了造景的需要,又能在更细腻的层次上分隔、围合空间。其具体的色彩搭配极为丰富:“结屏之花,蔷薇居首。其可爱者,则在富于种而不一其色。大约屏间之花,贵在五彩缤纷。”此外花卉选择还注重花期交错:“酴醾之品,亚于蔷薇、木香,然亦屏间必须之物,以其花候稍迟,可续二种之不继也。”(39)李渔:《闲情偶寄》(精装典藏本),中国画报出版社,2013年,第106页。到清代之时,才女陈芸以巧思将盆栽与竹屏结合,制成可随处移动的“活花屏”,是对晚明时期做法的延续与创新。

图2 晚明版画中的女性活动空间(40) 图2中(a)(b)出自苏旅等编:《金瓶梅插图集》(明代崇祯刻本),广西美术出版社,1993年,第34、53页;图2中(c)出自高明撰:《琵琶记》4卷,明末乌程闵氏刊朱墨套印本。

除了影响园林氛围,晚明女性还在园林中引入不少具有女性审美色彩的园林要素或做法,它们的添加使得园林空间感染了某些女性情怀与气质。如上文所言,女性对于花木的喜爱使得晚明园林中花木元素的设置成为共识,“室外须有曲栏纡径,名花掩映。如无隙地,盆盎景玩断不可少”(41)刘大杰编:《明人小品集》,北新书局,1934年,第1-10页。,常见的植物品种还有梧桐、芭蕉、棕榈、玉兰、柳等,它们在室外多与山石配合点缀,在室内多为瓶花装饰。当花草意向融入舟楫,甚至产生了新的游览方式,如顾若璞以梅为筏,以兰花草为幕,与丈夫在湖上游玩,称其浮梅槛(42)顾若璞有《同夫子坐浮梅槛并序》,序:“家学宽公用竹筏施阑,暮浮湖中,仿古梅湖以梅为筏故事,题曰浮梅槛。”诗曰:“榜人遥泛绿,杏叶乱飞黄。缚竹为新槛,逢渔认野航。树摇山影合,波动月分光。闻说西施面,梅花不倩妆。”。此外,在晚明才女的诗词中,栏杆、重帘、小窗这一类半隔断空间意向反复出现,指代提供室外休息的美人靠、雅致精巧的室内装饰与韵味悠长的月型门窗,其他还有在各类仕女图及小说版画中频繁出现的猫、狗等陪伴型宠物和孔雀、锦鸡、水禽等观赏性动物等。

晚明女性的园林审美在整体上被时代文化意识、文人造园理念所塑造,但她们独特的家庭身份、特有的情感体验也引发了其自身对于园林空间的思考,这些思考通过夫妻间的交流、园林日常家庭生活、各类文学活动反过来成为社会文化意识的一部分,进而在某些程度与某些细节上影响了文人的造园理念与认识。总体而言,晚明家庭女性保障着园林的日常运转,在强调高洁的文人园林空间中提供另一种充满情致的生活安乐场所。她们丰富了园林的阴柔之美,以致在文人眼中,园林景物无不是理想女性的化身,听松声如“美人环佩钗钏声”(43)袁宏道:《袁宏道集笺校》,上海古籍出版社,1981年,第165页。,抚石纹如“西施履迹”(44)袁宏道:《袁宏道集笺校》,上海古籍出版社,1981年,第165页。,观荷如“对美人倩笑款语”(45)田汝成的《西湖游览志馀》卷二:“西湖夏夜观荷最宜,风露舒凉,清香徐细,傍花浅酌,如对美人倩笑款语也。”。女性的审美观念与文化意识潜在地渗透和影响了文人的造园理念,加强了偏好自然、幽静等阴柔之美的园林观念。

(二)名妓对园林活动空间的拓展

相较于历代妓藉女性,晚明时期的名妓阶层在文化意识上深受文人趣味影响,再加之社会整体环境下女性意识的提升与群体特质中自身的敏感性格,她们对园林空间的偏好逐渐呈现出模仿文人的雅致化倾向,同时反过来通过自身积极力量,参与公共园林的山水开发,在园林活动空间上实现了更多的拓展与利用,促进了文人私家园林观演类空间发展。

晚明名妓通常居住在隶属教坊司的旧院、风月胡同以及风景胜地的寓居所。其妓馆园亭已逐渐摆脱了历代低俗奢靡的定位,转而呈现文人趣味倾向,影响了对其居所空间的风格营造。如金陵城的妓馆集中在秦淮河畔,与贡院隔河相对,“两岸河房,雕栏画槛,绮窗丝障,十里珠帘”(46)余怀著,薛冰点校,珠泉居士撰,金嗣芬编:《板桥杂记》,南京出版社,2006年,第12-29页。,“长桥烟水,清泚湾环,碧杨红药,参差映带”(47)刘大杰编:《明人小品集》,北新书局,1934年,第1-10页。。妓馆虽以建筑为主,但作为点缀的园林已成为整个环境中不可缺少的一部分,带来淡雅、精致、充满艺术情调的氛围。

除了将妓馆园亭选址于兼具城市繁华与自然风光的地段,名妓们还在园中致力营造曲径通幽、别有洞天的氛围,以隔绝外部的世俗与喧嚣,如王四居所“入其室者,如别一洞天,几忘门以外之甚嚣尘上也”(48)余怀著,薛冰点校,珠泉居士撰,金嗣芬编:《板桥杂记》,南京出版社,2006年,第12-29页。。她们主要通过花木栽植来实现仙境之感,利用回廊曲径和水池亭阁来创造幽深有致的层次。如李十娘“所居曲房密室,帷帐尊彝,楚楚有致;中构长轩,轩左种老梅一树,花时香雪霏拂几榻;轩右种梧桐两株,巨竹十树竿,晨夕洗桐拭竹,翠色可餐。入其室者,疑非尘境”(49)余怀著,薛冰点校,珠泉居士撰,金嗣芬编:《板桥杂记》,南京出版社,2006年,第12-29页。;再如马湘兰居所“再拓隙地,更建回廊,池馆清疏,莳花木以招蛱蝶;楼台幽静,扫曲径而延嘉宾”(50)马美信编选:《晚明小品精粹》,复旦大学出版社,1997年,第141页。。空间布置、造景手法都有强烈的文人园林特征。

晚明名妓们外出游历的寓居之所也呈现相似的特质,往往追求山水清幽、远离尘嚣之感。如:林雪在西湖畔的居所“门临湖水蓼花稀,轻艇遥寻泛落晖。行到柳阴春径寂,小楼人在正无依”;杨慧林居所“幽窗浑曙色,几榻净无尘。却喜宜人处,花飞笑语亲”;王微居所“入林霜冷尘嚣远,挥塵风生俗虑除。竹映回廊堪步屧,云连高阁可藏书”(51)李娜:《晚明名妓在西湖畔的生活与绘画》,《新美术》,2015年第9期,第40-47页。,柳荫、幽窗、竹廊、书阁,仿佛渗透着禅意的名士隐居之处。

对于室内布置,前代名妓居所多华美奢靡(52)如宋代时“凡酒器、沙锣、氷盆、火箱、妆盒之类,悉以金银为之。帐幔茵褥多用锦绮,器玩珍奇,他物称是”。,至晚明则注重清雅洁净,“湘帘琴几,严净无纤尘”(53)余怀著,薛冰点校,珠泉居士撰,金嗣芬编:《板桥杂记》,南京出版社,2006年,第12-29页。。装饰摆设不求奢华却精美别致,如顾媚“家有眉楼,绮窗绣帘,牙签玉轴,堆列几案,瑶琴锦瑟。陈设左右,香烟缭绕,檐马丁当”(54)余怀著,薛冰点校,珠泉居士撰,金嗣芬编:《板桥杂记》,南京出版社,2006年,第12-29页。;即使非名妓居所亦追求古朴清雅,如《梼杌闲评》所描写北京城内妓女素馨的住处,“进了一个小门儿,里面三间小桊,上挂一幅单条古画,一张天然几,摆着个古铜花觚,内插几枝玉兰海棠。宣铜炉内焚着香,案上摆着几部古书,壁上挂着一床锦囊古琴,兼之玉箫、象管,甚是幽雅洁净”(55)李清:《梼杌闲评》上,时代文艺出版社,2003年,第204页。。

参与各类文人集会活动是晚明名妓日常生活的另一重要部分,名妓的园林活动空间也随之拓展至众多文人的私家园林。文人雅集多有歌舞、戏曲助兴,美景、美酒、美色几不可分,这一类文娱活动带动了晚明文人私家园林中观演类空间的发展,使园林景致愈发与观演场所相得益彰。如钱岱的小辋川园中,“或坐四照轩。遇枫叶,则登挹翠亭,列酒肴,命诸妾或唱《红梨记·花婆》曲一阙。每一阙,则侍者进醇醪一杯”(56)佚名撰:《笔梦叙》,文明书局。;又如邹迪光的愚公谷蔚蓝亭,“亭三楹,周虚无壁,四面绮疏,前临方塘,可四亩,后倚崇冈”,“愚公每挟青衣于此度曲,香尘、响屧人人绝唱”(57)《明文奇艳选》,《晚明小品文总集选》卷二,上海南强书局,1935年,第83页。。这些观演类空间多围绕临水亭榭展开,以屏风、帐幔、假山、植物等营造一定的私密性,观看者背靠围合空间,表演者则身处视线景观效果最佳处,与园林山水互动(图3)。

图3 晚明版画中的私园集会空间(58) 薛近衮撰,陈继儒评:《鼎镌陈眉公先生批评绣襦记》上下卷,明末书林萧腾鸿刊本。

晚明名妓还常参加公共园林、天然山水中的文人集会,这在某种意义上也促进了对这些区域的风景开发。典型如在杭州西湖,名妓作为湖畔艺术活动的积极参与者,促进各类雅集创作。她们的歌舞丝竹成为晚明西湖盛景独特而重要的组成部分,“一树桃花一角灯,风来生动,如烛龙欲飞;照耀波光,又如明珠蚌剖”(59)《西湖画舫记》,六艺书局,1929年,第45页。。同时她们的加入还带来了湖舫演剧与湖山赏景相结合的新的游览方式,冯梦桢和屠隆多次在湖上欣赏家乐演出,汪汝谦更有画舫“不系园”“随喜龛”及小舟“团瓢”“观叶”“雨丝风片”,他常召集文人名士与杨云友、柳如是、王玉烟、王微等名妓共坐湖舫,“徉徜山水间,俨黄衫豪客”(60)柳如是撰,周书田校辑:《柳如是集》,辽宁教育出版社,2001年,第118,57页。。园林要素与舟行体验的结合,使人们得以欣赏超越私园尺度的更大范围的山水景致。舟游赏景及各类湖畔公共雅集的流行,在某种程度上也使越来越多的地方官员和仕商致力于对西湖公共园林景致的疏凿,如修建湖心亭、放鹤亭、苏白阁等促进了这一区域的开发,也从侧面印证了李鼎所称“无美人不成西湖”的说法。

四、 自由与禁锢

晚明时期,无论家庭女性还是名妓阶层,都承受着男性社会给予她们的诸多限制与禁锢,但她们始终在传统观念与自身需求的矛盾中寻找突破机会。园林空间恰是晚明时期女性自由与禁锢抗争的一个窗口,它并非专为女性服务而建,却在各种机缘巧合下成为女性争取更多自由的重要场所。

晚明家庭女性被传统道德约束了感知外部社会的权利,她们便在宅园中承担起自己的家庭责任,并充分利用有限的自由空间创造生活趣味,悉心保留和营造属于自我的女性化空间部分,通过各类园林要素的巧妙添加,使得园林空间呈现更多活动和审美的可能。晚明名妓对于自我际遇也有十分清醒和现实的认知,作为失去家庭和礼教保护的弱势群体,她们通过培养自身的高雅情趣与艺术才能而重新获得社会的尊敬和吹捧,与文人一同谈论诗词乃至政治。在生活中,她们同样模仿文人行事,在力所能及的范围创造清净世界,这不仅是她们的审美观、价值观投射于外部环境的必然结果,也是延续清雅形象的重要部分。两类女性都通过自我素养的不断提升获得社会更多的重视与尊敬,从而扩展自身自由,主动开展丰富的社交活动,见识更为广阔的世界。在这一过程中,她们充分利用有限的话语权与外部社会进行观念的交汇与表达,同时她们的审美观念与品位也投射在众多园林中,潜移默化下为晚明私家园林风格带来些许变化。这些女性开拓的生活空间为众多普通女性所艳羡,也提供了眺望外部广阔世界的窗口,具有深远影响。

此外,晚明时期人们对园林角色的认知出现新的变化,也从另一种层面体现出时代意识对于女性争取自由的支持和期待。如在晚明众多才子佳人后花园定情的戏曲和小说中,园林被设定为男女主人公偶遇、幽会的场所。从藏身的假山、可翻越的花式砖墙到精巧浪漫的蔷薇架、荼靡架、木香棚等,园林空间中的层层曲折与遮障成了戏剧化的两面性构筑,形成一望难尽的视觉效果与丰富多变的空间层次,并从禁锢女性的牢笼变为她们追求自由的凭借。

晚明女性凭借自身才情争取更为广阔活动空间的努力,虽然获得一定的成效并落实于一定的园林空间,但女性无论是在物质上还是精神上的自由均并未有质的飞跃。晚明开放社会风气的主要得益者仍是男性,那些因向往自由而走出闺阁的女子,不仅需要极大的才识与勇气,而且还面临着无处不在的压力。道德礼教的观念仍然根深蒂固,社会对女性的制约与束缚亦未放松。这一点在明末兵乱之时尤为明显。女性作为男性权利的附庸,一旦失去原有环境的保护,更容易在战乱与权力纷争中颠沛流离。此后,虽经历清初蕉园诗社、随园女弟子等短暂复苏时期,但封建社会女性的身心与活动仍是陷入了更为漫长的禁锢中。本文基于晚明女性为争取社会权利和提高自身生存质量所作的努力,探讨这种精神力量在园林空间上的呈现,尝试理解和发掘晚明园林丰富特征的成因和动态变化过程中受女性影响的部分,同时从另一视角来观察女性社会地位的变革历程,也希望能对当代女性空间的设计有所启发。