特发性肌张力障碍的医生认知现状

潘有贵,何怡婧,苏俊辉,潘丽珍,管 强,靳令经,3

(1.同济大学医学院神经毒素研究中心,上海 200092;2.同济大学附属同济医院神经内科,上海 200065;3.同济大学附属养志康复医院神经康复中心,上海 201619)

特发性肌张力障碍是一种病因不明的、以持续性或间歇性肌肉收缩引起反复异常运动或姿势的运动障碍病[1],总体患病率约为16.43/10万[2]。根据临床特征的症状分布,可将特发性肌张力障碍分为局灶型、节段型、多灶型、全身型及偏身型肌张力障碍[3],其中又以局灶型(如眼睑痉挛、口下颌肌张力障碍、颈部肌张力障碍、喉部肌张力障碍和书写痉挛)和节段型(如颅段肌张力障碍)较为常见。由于其临床表现复杂多变,受累范围不定,且缺乏明确的生物标志物和获得性病史,使得诊断特发性肌张力障碍较为困难[4-5]。目前特发性肌张力障碍无法根治,对症治疗是重点[6-7]。肉毒毒素注射是特发性肌张力障碍的首选治疗方式之一[7-8],但对注射的医生有较高的技术要求。

鉴于特发性肌张力障碍发病率低、表现形式复杂、治疗技术性强,医患对该病的认识均有限,因此罹患此类疾病的患者通常难以得到及时的诊疗,病情绵延、甚至加重,影响患者的工作和生活,给家庭和社会带来了严重的负担。本研究旨在通过问卷调查方法,摸排国内医生对特发性肌张力障碍的认知现状,进而从医生角度出发,探讨国内影响特发性肌张力障碍诊治的相关因素,为今后制定针对肌张力障碍及其他罕见疾病的合理普及知识体系提供理论支持。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取2019年10月—2020年3月中国肌张力障碍联盟、中国神经科学学会-神经毒素分会成员单位相关科室医生共311名,进行随机横断面调查,通过微信推送,使被调查的医生通过线上匿名方式进行“问卷星”问卷填写。入选标准:(1)接诊过特发性肌张力障碍患者或可能接诊过疑似患者的神经内科、康复科、眼科、疼痛科、全科、普通内科、神经外科、耳鼻喉科、骨科、脊柱外科、中医科等相关科室的医生;(2)同意参与本调查研究并填写提交问卷者。排除标准:(1)非以上提到的相关科室的医生;(2)未完成全部调查内容的医生;(3)不同意接受临床调查研究的医生。

1.2 问卷设计与发放

参照《肌张力障碍诊断与治疗指南》(中国,2008)[9]、《国际运动障碍联盟肌张力障碍分类及诊断更新》(2013)[1]、《中国肉毒毒素治疗应用专家共识》(2018)[10]、《肌张力障碍诊断中国专家共识》(2020)[3]、《肌张力障碍治疗中国专家共识》(2020)[11]中关于国内特发性肌张力障碍诊治的相关描述,在文献梳理和专家讨论的基础上,初步形成调查问卷。通过德尔菲法进行3轮专家调查,形成一致的专家意见,同时通过与临床医生对问卷框架内容进行反复论证和完善,并与国内外文献中提供的延误诊治的相关因素进行结合,整合实际针对不同地区、不同级别医院的调查信息,选择合理并容易理解的调查指标,最后确定调查问卷的结构和内容,共分为两个部分、24个问题,医生的基本情况、诊治特发性肌张力障碍的经验、对相关诊疗规范及区域专科设置的了解情况、开展肉毒毒素治疗过程中遭遇的困难等。为保证调查效率及问卷调查结果的客观性,最后通过微信小程序“问卷星”将调查问卷分别发放给医生,开展匿名调查。

1.3 统计学处理

由问卷星后台自动整理生成数据,数据导入SPSS 21.0统计软件进行建库分析。运用描述性统计分别统计患者及医生的问卷信息来源和各问卷条目的构成比;无序计数资料采用χ2分析,有序分类资料采用Mann-WhitneyU秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般资料

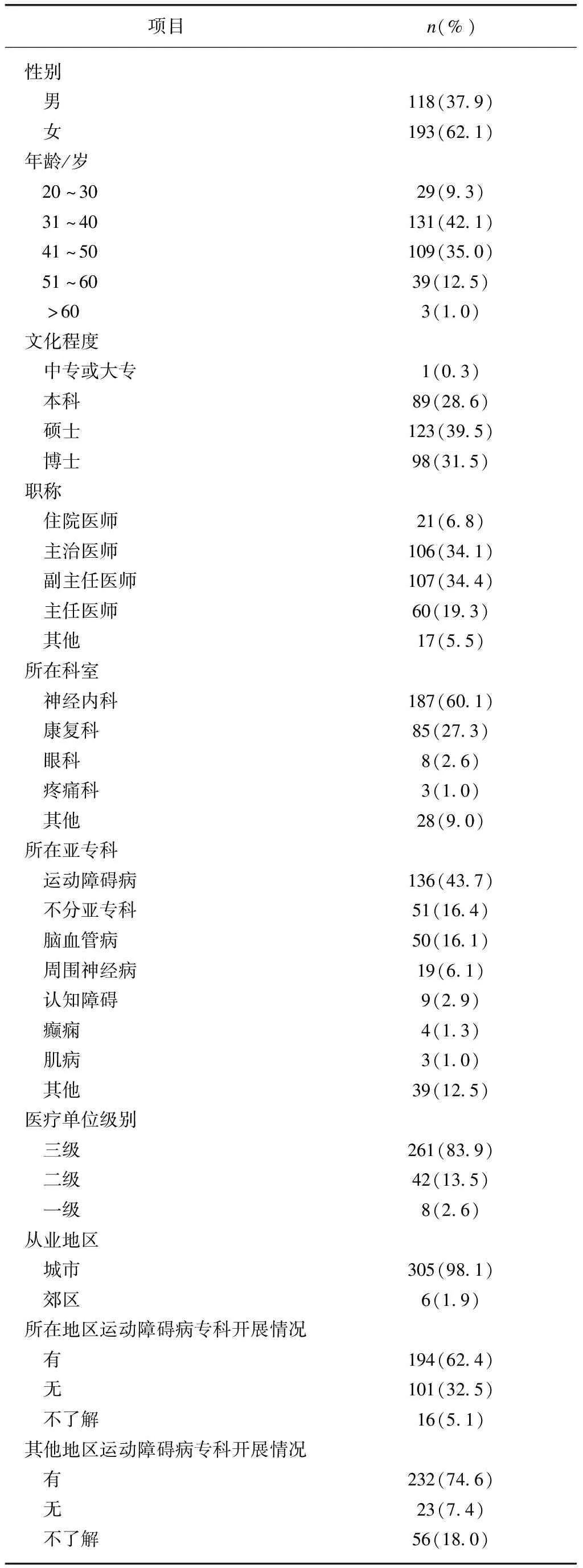

调查期间,共有311名医生提交了合格的问卷星调查问卷,年龄分布以31~50岁为主(77.1%),硕士以上学历为主(68.4%),主治及以上职称占绝大多数(93.2%)。参与调查者大部分为神经内科医生(60.1%),其中43.7%的医生专攻运动障碍病亚专业;75.2%的医生开展过肉毒毒素治疗技术。此外,参与调查的医生绝大多数来自三级医院(83.9%),一级医院的医生仅有8名,绝大多数为城市医生(98.1%),大部分调查医生对所在地区运动障碍病专科开展情况有所了解(62.4%),对其他地区运动障碍病专科的了解比例也较高,达到了74.6%,见表1。

表1 研究对象的基本资料及对运动障碍病专科开展的了解情况

2.2 特发性肌张力障碍诊疗相关知识的了解情况

所有参与调查的医生几乎都诊治过特发性肌张力障碍的患者,其中最常诊治特发性肌张力障碍是眼睑痉挛(83.9%),仅1名未曾有过相关诊治经验。独立诊断特发性肌张力障碍大于100例的医生占参与调查医生数量的31.2%。医生针对特发性肌张力障碍患者推荐的首选治疗措施为肉毒毒素(54.7%),其次依次为口服药物(33.4%)和康复治疗(10.6%)。大多数医生对肌张力障碍诊疗规范的了解程度达到了部分了解及以上(84.6%),绝大多数医生对肉毒毒素治疗技术的了解程度达到了部分了解及以上(91.3%),医生对于肉毒毒素技术的主要了解途径为通过学术会议(52.4%),有75.2%的医生具备肉毒毒素治疗肌张力障碍的工作经验。

表2 医生诊治特发性肌张力障碍的情况及对相关知识的了解程度调查

2.3 开展肉毒毒素治疗的医生专项调研

针对234名开展过肉毒毒素治疗的医生,分析并总结其治疗情况。有94.9%的医生接受过肉毒毒素技术培训,38.9%的医生具备相当的肉毒毒素治疗特发性肌张力障碍的经验,治疗的病例数均大于100例,多数医生采用的注射导引方式为徒手定位(77.8%)和/或肌电图导引定位(67.5%),但大部分医生每周用于肉毒毒素注射的总时长较短,花费小于4 h的占72.2%。目前肉毒毒素的治疗费用较低,15.4%的医生治疗患者时收取的人均单次肉毒毒素治疗费用小于50元,而1/3的医生治疗患者时收取的人均单次肉毒毒素治疗费用为101~300元(31.6%),见表3。

表3 医生开展肉毒毒素治疗的情况调查

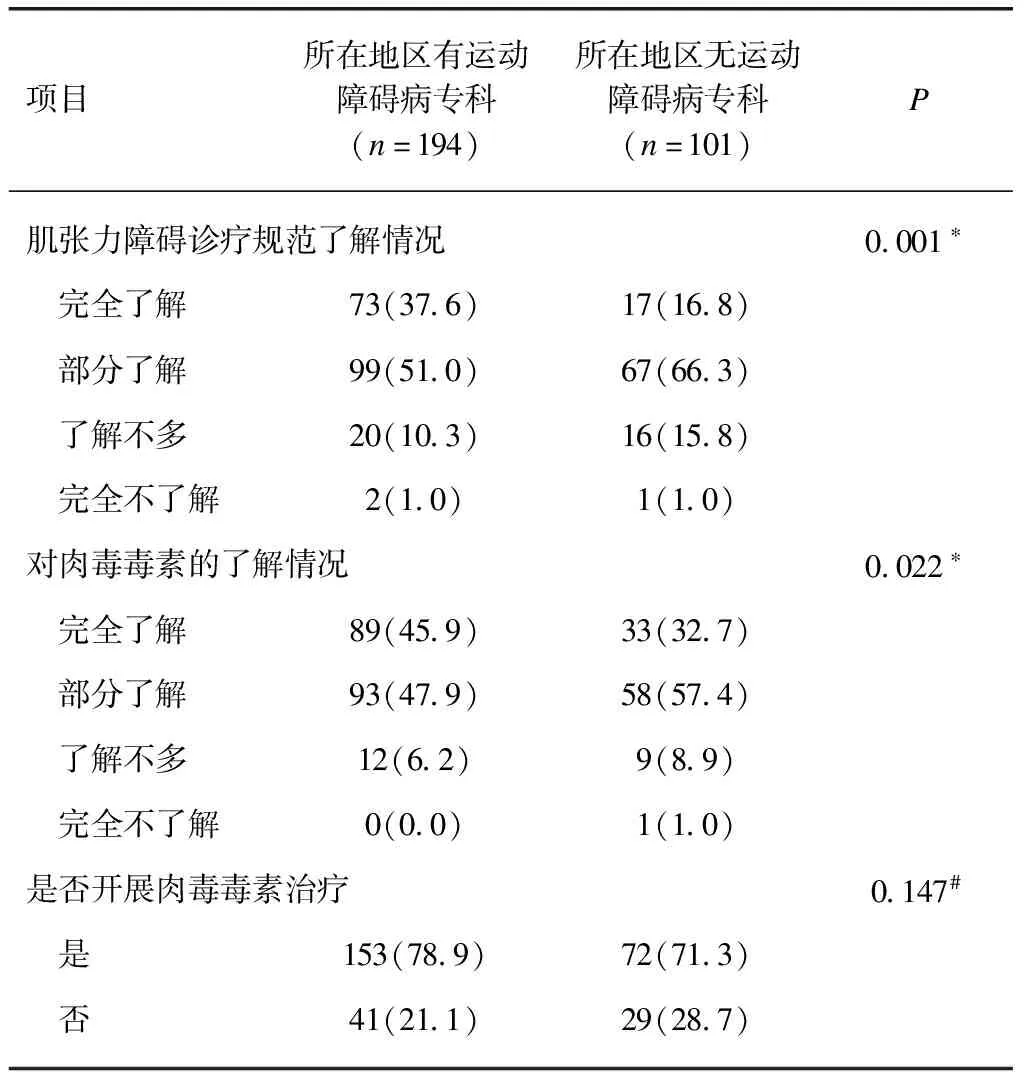

2.4 区域运动障碍专科设置对肌张力障碍规范诊治的影响

为了解医生所在地区设置运动障碍专科对医生规范诊疗特发性肌张力障碍及肉毒毒素注射技术应用的影响,对了解所在地区运动障碍专科设置情况的295名医生依据其所在区域有无运动障碍病专科进行分层分析结果显示,区域设置运动障碍专科对于医生了解肌张力障碍诊疗规范及肉毒毒素注射技术具有显著影响(P=0.001,P=0.022),即设置有运动障碍专科的地区的医生对肌张力障碍的诊疗规范及肉毒毒素的了解程度更高,但区域运动障碍专科的设置对医生是否开展肉毒毒素治疗没有显著影响(P=0.147),见表4。

表4 区域运动障碍专科设置对医生诊治肌张力障碍的影响

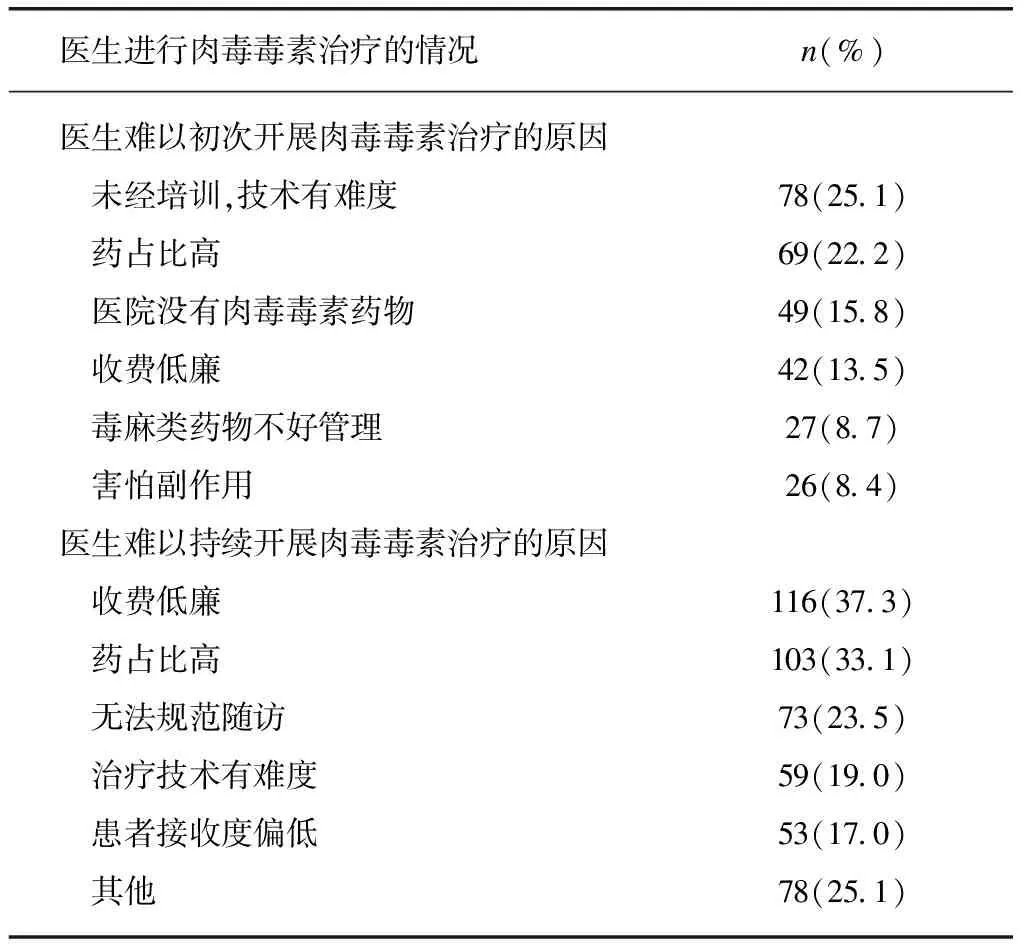

2.5 医生难以持续开展肉毒毒素治疗的原因

分析311名医生在开展肉毒毒素治疗中遇到的困难,首次开展肉毒毒素治疗时,医生主要遭遇的是技术瓶颈,25.1%的医生因“未经培训、技术有难度”难以初次开展肉毒毒素治疗,其次阻碍首次开展肉毒毒素的原因一次是“药占比高”(22.2%)和“医院没有肉毒毒素药物”(15.8%);而部分医生开展肉毒毒素治疗后会因各种原因无法继续开展,对这部分医生进行调查,发现影响他们继续开展肉毒毒素治疗的主要因素为“收费低廉”(37.3%)、“药占比高”(33.1%)、“其他”(25.1%)和“无法规范随访”(23.5%),见表5。

表5 医生难以开展肉毒毒素治疗的原因

3 讨 论

特发性肌张力障碍的知晓率低[12],其诊疗以临床诊断技能为基础[13],治疗实施困难[14],往往需要专业的神经科医生或运动障碍病专家[15]。本研究是国内第一个关于医生对特发性肌张力障碍的认知现况的横断面调查研究。调查人群主要是三级医院的神经内科及康复医生,且有将近一半的医生为运动障碍病专科医生,提示参与问卷调查的医生大多专业水平较高,尽管可能过高的反映了国内医生对特发性肌张力障碍的认识水平,但更便于了解具备特发性肌张力障碍诊疗能力的医生及机构现阶段诊疗现状,且这些医生对其他地区运动障碍病专科也较为了解(74.6%),更利于从医生角度对延误诊治的原因作出合理的分析。

几乎所有参与本调查的医生都诊治过特发性肌张力障碍的患者,但完全了解特发性肌张力障碍诊疗规范的医生仅有29.3%。肉毒毒素注射是特发性肌张力障碍的常用治疗方式[16],75.2%的医生已具有肉毒毒素治疗特发性肌张力障碍患者的经验,但完全了解肉毒毒素治疗技术的医生只有41.5%,且技术瓶颈是医生开展肉毒毒素治疗时遇到的主要困难之一。这可能导致了部分病情较为复杂的患者无法被正确诊断,或不能得到规范有效的救治,从而反复就诊,导致诊断延误或治疗延误[17],不仅浪费医疗资源,更影响患者的预后。国内小规模调查显示,特发性肌张力障碍的误诊率高达42.26%,约有13.11%的眼睑痉挛被误诊为干眼症,高达46.77%的痉挛性斜颈被误诊为颈椎病[18];加拿大34%的特发性肌张力障碍患者在转诊到运动障碍诊所确诊之前平均咨询了3.2位医生,从出现症状到获得诊断的平均时间为5.4年,在治疗前平均须等待3.1个月[15];澳大利亚发现颈部肌张力障碍患者从症状发作到诊断的平均时间为6.8年,在症状发作的头6个月内只有40%的患者就医,其中只有10%的患者被初步诊断为肌张力障碍[19]。这说明国内外特发性肌张力障碍延误诊治的形势均非常严峻,医生对疾病的认知水平有待提高,需加强对这类罕见病的诊疗规范普及教育,提供更多的正规业务培训。

本研究调查显示,国内医生投入肉毒毒素治疗特发性肌张力障碍的时长总体较短,近3/4的医生(72.2%)每周用于肉毒毒素治疗的时间低于4 h,这一方面体现了特发性肌张力障碍的患者人群有限[20],而另一方面则体现了国内医生开展肉毒毒素治疗技术的积极性不足。结合本研究的调查结果,医生积极性受限的可能原因:国内肉毒毒素注射收费低廉,医生的劳动价值难以体现;肉毒毒素价格相对较高,受医保限制医生须考虑开具药品的占比;医院没有肉毒毒素供应,缺少专门的毒麻药物管理方案等。肉毒毒素的应用对于医生的注射技术依赖性高,单纯的仪器辅助无法提高注射的准确性[21],适度提高医生的注射收费并严格监管收费流程[22],可促进医患供需平衡的良性循环,帮助更多的特发性肌张力障碍患者得到及时有效的治疗。对于特发性肌张力障碍患者而言,肉毒毒素为刚需药物,而出于应对“药占比”管控的需要,一些医院减少了肉毒毒素的采购和供应,医生也迫于无奈推诿部分患者的治疗,反而增加了患者的就医负担及照料负担[23],政策效果背离了初衷[24]。因此,亟待建立健全的肉毒毒素注射收费制度,规范药品的供应与管理,协助医患共同打造肉毒毒素治疗的“绿色通道”。

国内运动障碍专病或专科相当于国外的运动障碍病诊疗中心,国外患者需要经过家庭医生或者全科医生转诊再前往专病诊疗中心。相对于其他居民,颈部肌张力障碍患者的初级保健使用率更高[25],而有31%的患者首次就诊后由全科医生转诊给除神经科医生以外的医生[19],因此促进初级医生的疾病知识教育可缩短患者被转诊到专病机构的时间[26],使患者更快得到正确的诊治。而在我国,患者可自由选择就诊的医院、科室,甚至接诊医生,在罹患疑难罕见病时,更倾向直接前往医疗水平较高的专科或三级医院就诊。因此,提高专病、专科或三级医院的医生的诊疗水平更能从根本上解决特发性肌张力障碍患者诊治延误的问题。本研究发现,设置运动障碍专科对该地区医生对肌张力障碍的诊疗规范及肉毒毒素的了解程度具有明显的正性影响。这说明扶持更多地区设置专病诊疗中心,可有效提高医生对相关知识的知晓率及掌握程度,提升我国对特发性肌张力障碍的及时诊治率和诊治水平。本研究体现了设置运动障碍病专科对提高地区特发性诊治水平的关键价值,从侧面体现了落实国内分级诊疗制度的重要有意义。

本研究存在一些不足:(1)本研究是横断面调查研究,选取研究对象来自中国肌张力障碍联盟、中国神经科学学会-神经毒素分会成员单位相关科室,样本量较小,且这些单位的医生相较非成员单位的医生,对特发性肌张力障碍的认识相对充足,可能使调查结果存在一定的偏倚;(2)研究采用线上匿名式调查,操作简便、安全性高,但调查过程无专人指导,可能造成参与者对问卷内容的理解偏差、敷衍调查随意填写等情况,在一定程度上会影响到调查的质量;(3)研究中对特发性肌张力障碍治疗情况的调查主要集中在肉毒毒素应用方面,缺乏对其他治疗方式的研究。今后,可进一步拓宽调查范围,规范调查过程、完善调查内容,以获知更全面的、影响国内医生诊治特发性肌张力障碍的影响因素,并通过举办专病学习班、推进国家建立区域化专病诊疗中心等措施,逐步补足国内诊治特发性肌张力障碍的短板,提高我国对特发性肌张力障碍的诊治速度和水平。