北齐“曹衣出水”式佛像考辨①

赵 玲(苏州科技大学 艺术学院,江苏 苏州 215011)

北齐(公元550至577年)是我国历史上极为短暂的朝代,却在短短二十余年内,创立了新型的“曹衣出水”式佛教造像,引领了隋唐美术新风,在我国佛教美术发展中具有承前启后的重要历史价值。由曹仲达创立的“曹家样”佛像作为时代典范,是我国佛画“四家样”②据《历代名画记》卷五记载:“其后北齐曹仲达、梁朝张僧繇、唐朝吴道玄、周昉各有损益。圣贤肹蚃,有足动人。璎珞天衣,创意各异。至今刻划之家列其模范,曰曹、曰张、曰吴、曰周,斯万古不易矣。”参见:[日]冈村繁译注.历代名画记译注[M].俞慰刚译.上海:上海古籍出版社,2002:311.之一,标志着佛教美术的高度成就,为我们认识和理解古代美术的发展脉络意义重大。只是曹仲达遗作无存,甚至后世的摹本也没有,使得我们对其作品的理解仅限于《历代名画记》记载的“其体稠叠,而衣服紧窄”和“曹衣出水”等辞句,以及与后来与“吴带当风”相比美的用笔技法,不能不说是此项研究中的一大缺憾。

不可否认,曹仲达是“用西法创作佛画的第一人”,[1]222由他创立的“曹衣出水”式佛像,是学习和模仿外来样式的结果。尽管我们今天已无法获知这种佛像的真实面貌,但通过渊源的追考,仍然可以推定其图像的形制特征与原型,勾勒出图像从印度到中国的传播轨迹。同时,近年来,我国山东青州、河北邺城等地陆续发现了大量北齐佛教石刻雕像,作为北齐佛像的新样,可以想见是受当时造像新范“曹家样”影响下的产物,这为了解“曹家样”的原型有了更为直观生动的例证。虽然雕塑与绘画有别,但“画塑一法”,它们同样是时代审美思想的体现。由此,我们可以将这类北齐雕像与“曹家样”佛画统称为“曹衣出水”式北齐佛像。

由于古印度笈多秣菟罗“湿衣佛像”的美誉,使得我国学界常常把“曹衣出水”式佛像附会于笈多美术,认为曹家样所依据的外国佛像原型,极有可能就是笈多秣菟罗佛像,从而得出了“曹衣出水”式的北齐佛像具有较为明确的笈多渊源这一通行意见。然而,笔者认为,这样的看法还有值得重新商榷之处。何谓“曹衣出水”的问题仍需重新讨论,青州、邺城北齐佛像的笈多渊源问题还值得重新思考。而此项研究首先需要梳理与归纳以往的研究成果,从而判定研究上的缺失。

一、“曹衣出水”式佛像的研究现状

从画史记述来看,曹仲达所绘“曹衣出水”式佛像并非首创,而是以外国佛像为依据,在参用西方绘画技法的基础上绘制而成的。由于曹仲达没有画迹存世,故而对曹家样渊源的追寻无疑是推定“曹家样”佛像样式的有效途径。上世纪70年代末以来,随着我国青州、邺城等北齐佛教石刻造像的不断发现,③山东地区出土大量窖藏佛像遗存,具体发掘情况见于相关考古报告,参见:夏名采、庄明军.山东青州兴国寺故址出土石造像[J].文物,1996(05):59-67;任日新.山东诸城发现北朝造像[J].考古,1990(08):717-726+770-772;常叙政、李少南.山东省博兴县出土一批北朝造像[J].文物,1983(07):38-44+102-103;何利群.从北吴庄佛像埋藏坑论邺城造像的发展阶段与 “邺城模式”[J].考古,2014(05):76-87等。“曹衣出水”式佛像的真实面貌也逐渐显露,由此引发了我国学界对北齐佛像渊源的一些讨论。加之近年来学界对佛教美术发源地古印度研究的逐步推进,也在一定程度上促进了北齐造像溯源的研究。大体而言,研究主要涉及两大内容,一是佛像原型的追考与笈多渊源的推定,二是造像传播途径的相关讨论。

在“曹衣出水”式北齐佛像渊源的问题上,学界多将目光投向古印度笈多时代的“湿衣佛像”。作为北齐的典范,曹仲达所绘佛像享有“曹衣出水”的美誉,而笈多时代的秣菟罗佛像同样因“湿衣”特征享誉全印度。不仅如此,笈多佛像还比北齐造像早了一个多世纪,作为印度古典主义美术的高峰和笈多王朝的造像典范,其东渐影响我国的可能性极大。由此,学者们再三强调两者的源流关系:罗世平先生研究认为“‘曹衣出水’……即是一种薄衣贴体,衣纹紧裹躯干的画法,与前述的浮海而来的笈多式佛像相合”;[2]51阮荣春先生也提出,要了解北齐佛像,就“要把目光投向印度,研究盛极一时的笈多式造像的衣纹处理”;[3]王镛先生在《印度美术》一书中,则更为具体地探讨了北齐曹家样依据的外国佛像,认为“很可能就是印度笈多马图拉样式薄衣贴体的‘湿衣佛像’”,[4]184并进一步推断:“以曹家样为范本的雕塑铸像,想必也是马图拉样式的佛像。”[4]184

这些极富启发性的看法与见解,使我们对“曹衣出水”风格有了更为深入的了解。但是,学界仅凭湿衣效果来判定造像的源流问题,一见到“出水”特征便与笈多样式关联,似有穿凿附会之嫌。不难发现,画史中曹家样“其体稠叠”“衣服紧窄”的记载,以往仅被看作“曹衣出水”风格的补充性内容,并未对其作出具体合理的分析与讨论。而“曹衣出水”究竟是一种怎样的造像特征,笈多佛像是否为曹家样原型的问题依然留有疑问。

同时,“曹衣出水”式北齐佛像原型的传播轨迹,也引发了我国学界的一些思考。吴焯先生认为这种源自笈多式的佛教造像,或由西域丝路传入我国,从而影响北齐。[1]随着青州等地北齐佛像的陆续发现,宿白、金维诺等学者也曾专文研究提出,青州北齐造像是受到印度样式新一轮规模性传入影响的意见。[5]这些看法肯定了印度笈多美术对我国形成的规模性影响,明确了其影响的深度和广度,对此后的研究具有极大的启示作用。之后,罗世平先生注意到南北朝时期,我国与南海诸国往来密切,提出了由南海传播而来的笈多式南传佛像样式的新说。[2]这些结论,均是在系统梳理北齐与笈多美术源流基础上得出的。其中,佛像南传系统的提出,则更为合理地解释了北朝政权分立对峙的情况下,地处滨海的青州能够规模化创立北齐佛像新样的关键问题。

造像传播途径的考察,使得问题再一次回到了传播源点的讨论之上。既然笈多佛像作为当时全印度造像的典范,曾假途西域,对中亚和我国北方石窟寺产生极大影响,那么它是否也曾经由海路一线,对我国东部海隅形成大规模影响?关于这一问题,王镛先生根据现有考古证据指出:“就笈多佛像的两大样式(秣菟罗湿衣佛像与萨尔纳特裸体佛像)而言,中亚与中国更多地受到‘薄衣贴体’的笈多马图拉样式的‘湿衣佛像’的影响,南亚与东南亚诸国更多地受到‘轻纱透体’的笈多萨尔纳特样式的‘裸体佛像’的影响”。[4]182也就是说,如果笈多佛像经海路传入我国,那也并非学界反复提到的秣菟罗“湿衣佛像”,而应是萨尔纳特“裸体佛像”。所以,笈多秣菟罗佛像是否经海路影响我国似乎还应重新思考,这也再次说明“曹衣出水”式北齐佛像依据的外来样式还有待进一步研究。

总之,由于北齐佛像以“曹衣出水”著称,使得学界将这种特征追溯到古印度笈多时代的“湿衣佛像”,并逐渐形成了两者具有明确源流关系的通行意见。然而,这样的结论还有推敲的余地:一方面,从造像风格和造型特征而言,除了“湿衣”特征以外,两者在造像特征和形制上是否同源还有待考订;另一方面,从传播途径来看,北齐青州佛像具有较为明确的海路渊源,而笈多“湿衣佛像”是否具有海路传播的可能还留有疑问。

二、“曹衣出水”式佛像样式的考订

曹仲达创立的“曹家样”佛像,作为我国佛画“四家样”之一,在北齐获得极大推崇,引领了当时造像改制的新潮流。所以,“曹家样”造像风格特征的考释,既是解决“曹衣出水”风格问题的关键,也是推定其源流问题的一大前提。而对“曹家样”造像的考察,应当包含两个方面,即文献材料的考订和以“曹家样”为范本的北齐塑像的图像学研究。

由于曹仲达佛画作品无一存世,而唐代以后,其画作也不复再见,宋以后,画史上则罕有相关著录记载,所以,唐宋画史中曹仲达生平和艺术的考察,是理解“曹家样”佛画的重要途径。在画史中,仅见北宋郭若虚《图画见闻志》中,对“曹吴二体”有具体论述,使我们对曹仲达绘画特征有了比较清晰的认识:

曹吴二体,学者所宗。按唐张彦远《历代名画记》称:北齐曹仲达者,本曹国人,最推工画梵像,是为曹;谓唐吴道子曰吴。吴之笔,其势圆转,而衣服飘举,曹之笔,其体稠叠,而衣服紧窄,故后辈称之曰:“吴带当风、曹衣出水。”[6]

郭若虚对于曹衣出水的描述,是相对于吴带当风提出的。在他看来,曹、吴二人用笔的差异形成了两种完全不同的佛衣特征:吴道子用笔“其势圆转”,是用富于变化的线条描绘衣纹,形成“衣服飘举”的画面效果;而曹仲达用笔“其体稠叠”,是将细密的线条堆叠在身体上,使造像形成“衣服紧窄”的风格特征。曹仲达绘制的这种衣服紧贴身体的佛画,是用细密的线条依据造像形体转折进行刻画,使得衣袍如同被水浸湿一般紧贴身体,形成“出水”的特征。这种开始注意造像衣袍内部形体的做法,是当时的一种变革,再度说明了这类画法与外来影响直接相关。

所以,曹仲达佛画的来源问题,是解答其造像特征的重要依据。而曹仲达原为中亚粟特“曹国人”的身份,使得不少学者认为其佛像具有粟特渊源。唐代张彦远《历代名画记》中,简略记载了曹仲达的生平经历等情况:

曹仲达,本曹国人也。北齐最称工,能画梵像,官至朝散大夫。(国朝宣律师撰《三宝感通记》具载仲达画佛之妙,颇有灵感。)僧悰云:“曹师于袁,冰寒于水,外国佛像,亡竟于时。”(《卢思道》、《斛律明月》、《慕容绍宗》等像,《弋猎图》、《齐武临轩对武骑名马图》传于代。)[7]389

对于曹仲达为中亚曹国人的身份,荣新江先生研究指出:“如片吉肯特和巴拉雷克切佩两地粟特壁画中的宴饮人物形象,其衣纹稠密的特征十分明显,所以,曹仲达的绘画所表现的样式,恐怕首先应当具有粟特美术的特征。”[8]然而,这种说法似乎是夸大了曹仲达佛像画的粟特渊源。曹仲达虽属中亚人,但其“曹衣出水”的绘画风格与中亚艺术并无渊源可考。事实上,曹仲达早已汉化,并且还具有由南朝入北朝的特殊经历。根据《历代名画记》中曹仲达绘画的师承关系可以证实这一点:

曹师于袁(昂),冰寒于水……[7]389

沙门彦悰云:(周昙研)师塞北勤,授曹仲达,比曹不足,方塞有余(塞北勤未详)”[7]353

由此可知,曹仲达先跟南朝画家周昙研、袁昂学习,之后转入北齐,曹仲达的绘画生涯及绘画风格应当形成于南朝。又据《梁书》记载,袁昂由齐(公元479至502年)入梁(公元502至557年),卒于大同六年(公元540年)[9],依据曹仲达生卒年可能为510 (或520年可能性更大)至579年[10]的看法推知,他很有可能在南朝梁时学成绘画,后入东魏,复转入北齐,这样的经历应当使他非常熟习南朝造像风格。

与此同时,曹仲达在北齐不仅官至朝散大夫,而且从《历代名画记》列举的作品来看,均为描写北齐贵族日常狩猎、练武的场面,可以推想,他极有可能是一位宫廷画家,且以画致官。正因如此,曹仲达的绘画题材、内容,甚至风格,需要符合皇家意愿,自己没有太多创作自由。而佛像画的创作,除了要遵从北齐皇室标准,还需要适应佛教的规范,二者缺一不可。根据曹仲达佛画确立为北齐官方样式和中国佛画“四家样”而言,他的作品应当达到了当时极高的审美标准和规范。

据《北齐书》记载,北齐建国后,因反对汉制,在文化艺术上也对前朝规范进行了改革。[11]而曹仲达享誉全国的“外国佛像”,应当就是他改革的模范。并且出于改革的需要,造像势必与当时仿照的原型达到了高度一致,才能获得皇帝的赞赏,成为北齐佛像的新样与典范,也才能以“外国佛像,亡竟于时”的美誉流传画史。“曹家样”佛画作为北齐官方样式,应为当时普遍流行的造像类型。因此,近年发现的青州、邺城等地出土的北齐石刻造像,可视为“曹家样”佛像样式的重要实物依据。

近年来,在我国河北邺城、山东青州等地,陆续出土了大批佛教造像。这些造像数量超过千件,年代跨越北魏至北宋,长达五百余年。如此庞大的造像数量和悠久的造像历史,证实了北齐佛教思想的盛行,作为我国东部地区长期以来重要的佛教中心,北齐境内具备建寺造像的佛教传统和佛像雕刻的技术工艺。北魏以来,邺城、青州背屏式佛教造像制作工艺逐渐成熟,造像特征渐趋明确,是一种南朝特征的小型背屏式一佛二菩萨造像。这类造像不仅形制较小,且具有明显的褒衣博带汉式风格。但是,北齐造像并未以延续和传承北魏造像为历史面貌,相反,造像经历了一次风格样式上的突变,颠覆了前朝确立形成的背屏式褒衣博带佛像,开启了单体立像的新风。此时,北齐创立了一种造型简洁、略小于真人的单体圆雕佛像,实现了雕刻工艺和审美上的双重革新。

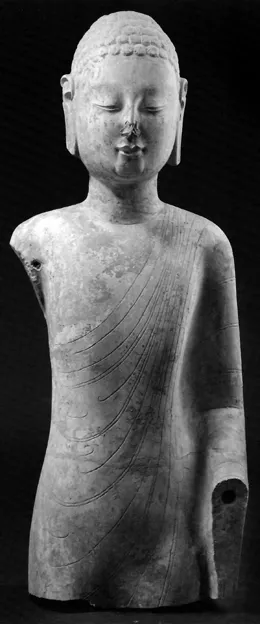

以青州造像为例,在体型上,北齐佛像一般为尺寸比真人略小的单体圆雕造像,身体比例匀称(图1);在面貌特征上,佛像肉髻低平,面短而圆,双眼细长,嘴角微微上扬,面露微笑(图2);而在僧衣表现上,呈通肩或袒右肩样式,僧衣质地略薄,紧贴身体,随着身体轮廓转折呈现起伏变化,透过僧衣,可以依稀辨认造像的形体转折。造像衣纹阴刻的手法,几乎可以看作是绘画技法在雕塑上的表现(图3),衣纹线条整齐平行、细密流畅,随僧衣走势及身体曲线出现转折,与“曹衣出水”画法一脉相承。

图1 北齐贴金彩绘石雕佛立像

图2 贴金彩绘石雕佛头像

图3 佛立像

通过北齐塑像,我们更为直观地认识了曹仲达所绘佛画衣纹稠密、紧贴身体的基本样式和“曹衣出水”的图像特征。“曹衣出水”的概念,是相对于吴道子“吴带当风”提出的。北齐佛像“衣薄贴体”与吴道子佛画“衣带飘举”形成鲜明对照,加之僧袍根据身体轮廓所作的衣纹刻画,确有“出水”之貌。但是,这种“出水”特征,似与笈多古典主义美术创作的“湿衣”面貌还有较大差异。

三、笈多“湿衣佛像”并不是“曹衣出水”式佛像原型

笈多时代(约公元320至550),印度迎来了笈多古典主义美术的高峰。此时期的佛教美术,在继承前朝犍陀罗、秣菟罗和阿玛拉瓦蒂等造像传统的前提下,创造了属于印度本民族的笈多佛像样式。在中印度的秣菟罗和萨尔纳特两地创制了“湿衣”式(图4)和“裸体”式(图5)两种大型单体圆雕造像,成为全印度造像的典范。笈多佛像制作技术的发展成熟,不但迎来了印度本土古典主义美术的高峰,还影响了我国南北朝以来的造像形制与规范,具有重要意义。

图4 笈多立佛像

图5 萨尔纳特佛像

秣菟罗佛教造像自公元1世纪前后创立以来,历经数百年的发展,至笈多时代,实现了从赳赳武夫到泱泱圣哲面貌的转型,完成了佛像制作标准的最终确立。笈多秣菟罗佛像通常表现为一位正面直立的尊者形象。他具有长圆的脸型、印度人的五官、低垂的眼睛、整齐的蜗牛形螺发、硕大而精美的头光、修长匀称的体型,以及通肩式的僧衣。造像高大、沉静、威严,给人一种扑面而来的震慑感和距离感。笈多秣菟罗佛像僧衣轻薄、紧贴身体,透过僧衣可以看到身体起伏的轮廓,犹如刚被浸湿过一般。这种典型的造像特征,具有贵霜佛像薄衣样式的遗风,但更为注重衣纹刻线的处理方式,显得更有层次感。僧衣的衣纹刻线是一道道整齐平行的U形样式,呈细泥条状突起在僧衣表面。佛像通常右手举起施无畏印,左手微微提起衣袍的一端。双手之间的衣袍,呈波纹形垂下,绕过小腿,形成一个巨大的U形,自然垂下的部分,仿佛流水经过时泛起的阵阵涟漪,极富韵律。

然而,这样的湿衣特征显然与“曹衣出水”式北齐佛像截然不同。在僧衣的表现上,笈多秣菟罗“湿衣佛像”虽具有薄衣及衣纹细密的出水特征,但衣袍并不紧窄,而是宽大松弛的样式。因为在身体以外的部分,很明显有层层衣襞自然垂落。造像的湿衣特征凸显了形体的表达,以隐约的效果展现了佛像躯体的美感,这与青州、邺城等“曹衣出水”式北齐佛像衣服紧窄,且不太关心衣内形体转折的特征全然不同。而笈多佛像以波纹状垂下的大量衣褶,在北齐佛像中也没有看到。另外,在僧衣穿法上,笈多“湿衣佛像”通常为通肩样式,而“曹衣出水”式北齐佛像则往往为袒右肩样式。以外国佛像为参照的北齐佛像,似乎不太可能在造像样式上随意进行大幅度改变,并在极短的时间内迅速发展成熟。

同时,笈多佛像更加关注内心世界的表达,其出世内省的气质,与世俗亲切的北齐佛像面貌存在较大差异。笈多秣菟罗佛像一改以往贵霜造像热情奔放的审美传统,以沉思冥想的神情和内省独立的气质,再现了释迦的哲人风范。造像虽沿用了贵霜时期充满热烈气息的红砂岩材质,但与佛陀泱泱圣哲的气质形成了鲜明对照,呈现了全新的艺术风貌。而笈多造像技术的进步,不仅表现为世尊造像形制的规范,还体现在造像头光的繁复精美上。除了体量上更加庞大,头光内还增添了“列花纹、卷草纹、花鬘带、连珠纹、连弧纹”[4]165等多重图像元素,实属造像形制上的一次伟大创新。这是继犍陀罗素面头光和秣菟罗圆弧纹头光以来的一次伟大变革,繁复精美的装饰头光更加衬托了佛陀宁静专注的神情,佛像的基本形制也由此确立。既然我国北齐佛像需要改革前朝汉式造像传统,那么,学习和模仿外来佛像的审美特征和造像规范,都应是极为关键和重要的内容。然而,“曹衣出水”式北齐佛像似乎并不具备这些艺术特征。北齐造像不仅体格较小,身形更为纤细,且佛陀微笑的神情显得更加世俗化。佛像不仅没有头光,甚至连满头低平的螺发和微微鼓起的螺髻,也与笈多佛陀头部右旋式螺发和高高耸起的肉髻特征差异明显。由此而言,印度笈多与我国北齐佛像应当并不同源。

笈多王朝作为印度佛教美术的“黄金时代”,虽引领了印度本土造像艺术的繁荣,但应对我国的影响较为有限。从中亚著名的巴米扬大佛,到我国炳灵寺湿衣佛像等佛教遗迹,均可见印度笈多秣菟罗佛像经西域丝路东渐传播的脉络轨迹。但是,我们也应认识到,笈多佛像的规范化和程式化趋势,恰恰意味着其创造力的逐步消失。加上此时期印度教势力的日益复兴,印度佛教美术已经趋于衰微,仅在笈多王朝宗教庇护的政策下继续发展。研究表明,在此情况下,笈多美术向外影响和波及的范围应当十分有限,佛教造像从印度中部,经西域丝路由西向东的传播,在公元5世纪即已出现式微迹象。[12]而公元6世纪,我国北方政权的对立抗衡,使得笈多佛像要经过北周影响北齐,进而延伸至我国东部沿海一带形成巨大影响,似非易事。所以,印度笈多佛像经西域丝路对我国北方波及的范围较为有限,且越往东,影响越弱。

由此可知,尽管笈多佛像在时间上比北齐造像早了一个多世纪,但是笈多秣菟罗佛像影响北齐的可能性十分有限,而北齐“曹衣出水”式佛像的原型显然也并不是笈多萨尔纳特“裸体佛像”。以往学界反复强调的笈多美术并未对北齐形成大规模影响,“曹衣出水”式北齐佛像的原型并不是笈多佛像。

四、“曹衣出水”式佛像原型和造像特征的重新考订

通过上述讨论可知,“曹衣出水”式北齐佛像的造像特征是此项研究的关键,而推定其造像的原型无疑是研究的首要问题,因此,有必要对北齐时期外来佛像传入的途径进行考察,作为判定造像来源的重要依据。依据我国文献史料,南北朝以来,中印海路交流频繁,山东胶州一带作为此时期海路港口,[13]260为海路佛像输入我国东部沿海地区提供了有利条件。公元5世纪至6世纪前后,海路传来的佛陀尊像,对我国南朝与北朝美术均形成了直接影响。

根据史料记载,我国南北朝时期,中印交通多由海程,[13]259这在一定程度上促进了海路佛事往来。《梁书》和《南史》中均提及东晋义熙初年(公元405年),师子国(今斯里兰卡)送来玉像,藏于瓦官寺,与戴逵所造行像五躯、顾恺之所绘维摩诘像并称“三绝”的重要史实。[9]800[14]1964这一记载反映了公元5世纪初,师子国佛像对我国晋宋之际的影响,说明了佛像浮海而至的历史事实。同时,瓦官寺中外来佛像与本土佛像的并置,更预示了外国佛像潜移默化渗入南朝文化的过程和趋势。

公元5世纪以来,海路传来的佛像新样进一步影响我国东部地区。西行天竺求法的东晋僧人法显,曾于公元410年来到师子国。他曾提到无畏山寺院中有青玉像,高二丈余,[15]124说明僧伽罗人具有在寺院中设立并供奉佛像的风俗,证实了在公元5世纪初,师子国制作大型单体造像的工艺已经十分成熟。法显在随后由此地持经像东还之时,理应也带回了师子国的经像。随后,齐永明十一年(公元493年),齐武帝在显阳殿设立诸佛玉像用以供奉。[16]梁天监二年(公元503年)、天监十八年(公元519年)、普通元年(公元520年)、中大通二年(公元530年)、大同元年(公元535年)、大同五年(公元539年),均有扶南遣使贡献珊瑚像、旃檀像[14]1953-1954的记载。由此而言,自公元5世纪,南亚师子国、东南亚的扶南等地成为佛像传播的重要据点,海路东布系统已经发展成熟。

事实上,这条海上丝路自汉代就已开通,至南北朝时期,海路交通已经十分发达。印度、南亚、东南亚等地来汉传经求法的僧人,也多走海路,经今锡兰、爪哇或婆罗洲诸岛抵达我国。此时,中国沿海广州、交趾(今河内)、胶州一带,作为重要的交通口岸,成为佛像输入汉地的重要据点和中转站。而胶州作为海路交通的重要口岸,在佛教造像的传播中起到了极为关键的作用。早在东晋时期,佛驮跋陀罗经海路来到中国,就曾在山东东莱郡登陆。而公元412年,僧人法显从师子国赍经像乘商船浮海归国,[15]121-134说明从师子国取道海路回国,已经成为当时商人熟知的路线。尽管法显原计划在广州口岸登陆,却因途中遭遇暴雨而漂浮至长广郡(今山东莱西),但这也能够说明北方东部地区同样拥有优良的港口和海路交通的条件。

在这样的情况下,公元6世纪中期前后,由海上丝路传来的僧伽罗佛像具备影响我国南北朝晚期造像的极大可能。因为此时期,南北朝均完成了对前朝造像样式的重大改革:在时间上,对南方的影响相对较早,大约不迟于公元6世纪中期,影响了萧梁(公元502至557)“张家样”佛像的面貌,对北方的影响则略晚,于北齐时期(公元550至577)影响“曹家样”佛像的形成;在程度上,由于北齐政权推崇胡风、改革汉制的政治需求,[11]对僧伽罗佛像极为崇尚,而南朝萧梁时期却只是参用僧伽罗样式改革前朝佛像;在地域上,对南北朝的影响偏重东部海岸线一带,对内陆地区波及渐弱。可见,北齐的内在需求与外来影响,是“曹衣出水”式佛像创立形成的重要原因。

通过文献材料的梳理可以明确,北齐时期的外国佛像,与南亚、东南亚的关系极为密切。这是因为自公元5世纪以来,印度本土佛教逐渐衰微,而师子国本土佛教发展成熟,逐步取代印度,成为海路佛像传播的一大源点,继续向东传布佛教美术和思想教义。师子国佛教的发展,得益于它与印度仅一海之隔的地理优势。早在阿育王时期,中印度就将佛教传入了师子国。公元2世纪左右,师子国僧伽罗民族创制了一种真人大小的单体立佛像,称为“僧伽罗”式造像。4世纪中期,师子国“大寺派”“无畏山寺派”①即法喜派。和“祇多林寺派”②又称南寺派。三大佛教部派鼎足而立,佛教寺院繁荣发展。佛教思想的持续传入与发展,推进了师子国佛教造像的不断进步,并在东渐影响过程中,确立为海路南传造像的主流样式,影响了东南亚和我国。所以,在对我国的影响中,僧伽罗佛像理应对北齐产生了重大而深远的影响。

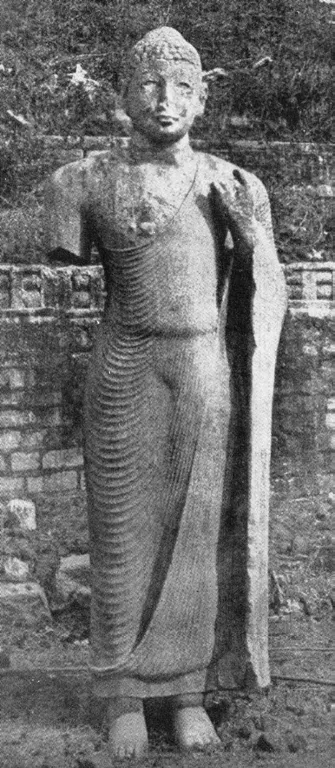

因此,考察“僧伽罗”佛像的基本特征,是推定我国“曹家样”佛画面貌的基础,也是明确“曹衣出水”说法确切含义的重要前提。在师子国,早在公元2世纪就已经出现了这种袒右肩样式的单体立佛像(图6)。造像真人大小,或略小。造像为袒右肩样式,分腿而立,右手施无畏印,左手举至肩部,手臂挽起处形成的衣袍自然垂落。僧衣较为轻薄、贴体,透过衣袍隐约看到身体的起伏、凹陷的脐窝和衣内束身的腰带。然而,这种薄衣效果显然与笈多秣菟罗“湿衣佛像”迥异,造像并不十分关注衣内身体轮廓的表现,僧衣仅以环绕状包裹身体,在胸部、腿部等细节的交代上,还显得含混不清。尤为值得注意的是,造像衣襞刻线平行细密,具有类似笈多“湿衣佛像”的流水波动之效果。但是,这种波纹状的衣纹仅在覆盖身体的部分呈现,在衣袍边缘和外展部分简单垂落并未呈现相对应的出水效果,使得整个造像给人的感觉并不似笈多“湿衣佛像”那样具有极为显著的出水面貌。然而,通体细密流畅的衣襞刻线,与衣袍外沿紧缩垂落的僧伽罗佛像,恰与我国北宋郭若虚所载“曹家样”“其体稠叠,而衣服紧窄”的说法十分吻合。

图6 僧伽罗立佛

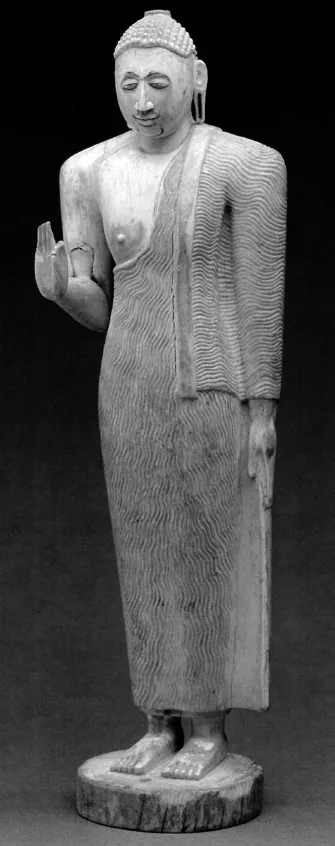

虽然僧伽罗造像并不似笈多“湿衣佛像”那样的“出水”之貌,但其在身体刻出平行而细密衣纹的方法,理应为“曹衣出水”佛画技法提供了重要参照。师子国康提时代的一件单体立佛像(图7),虽创制年代较晚,为公元18世纪之作,但作为僧伽罗佛像的传承之作,很好地解答了文献所载“出水”样式的真正语义。造像通体刻画波浪形衣纹,波纹极为短小、细密,并随着僧衣转折呈现不同的方向。尽管这件造像年代较晚,雕刻技法呈现了更多的程式化因素,但衣纹层层堆叠的刻法,与曹仲达“其体稠叠”的绘画用笔技法十分呼应。而造像衣襞呈现的波浪纹,尽管有夸张和形式化的痕迹,但似乎正是以此传达了“出水”的概念。所以,“曹衣出水”佛像的得名,或与造像整体呈现的效果关系不大,而与造像衣纹刻线的处理方式密切相关。

图7 佛立像

应当说,我国画史十分注重佛画用笔的记载与描述,特别是在造像衣袍、衣纹的表述上,往往与运笔技巧密切相关。在画史中,“曹衣出水”相对于“吴带当风”而言,而在历史上,它是对应于前朝“褒衣博带”式笔法而言的。所谓的“褒衣博带”样式,其实描写的是一种张怀瓘所言“笔迹劲利,如锥刀焉”[7]315的用笔特色。这种笔法注重线条的力度,行笔犹如屈铁,且连绵不断,塑造的衣袍宽大松弛、衣带飘举。可以说,我国早期佛画传统往往并不关注造像形体轮廓,而更侧重于衣袍特征的描绘,以此呈现世尊的气质与风度,确立尊像特征。由此而言,世尊僧衣的刻画常常是造像特征的关键。

因而,“曹衣出水”应是对造像衣袍特征的概括表达。北齐开国皇帝高洋极度崇佛,[17]为佛像样式的改革创造了重要条件。此时期,北齐政权提倡胡风的审美政策下,这种佛衣样式和运笔技法的新创,是在改革前朝“褒衣博带”基础上形成的。这一特征所依赖的笔法,便是“其体稠叠,而衣服紧窄”。所以,“曹家样”佛画虽运笔线条多而密,但衣服既不宽大,也不飘举,而是紧贴身体,与此前宽袍大袖的汉式造像大相径庭。由此可以推想,“曹衣出水”式的佛衣线条,应有别于用笔凝重的汉式风格,而是更加流畅纤细、从容和缓。其效果是衣袍在身上层层堆叠,边缘紧缩贴体,而“曹衣出水”正是对造像遵照衣袍穿法,顺次刻画细密流畅之线条的赞誉。北齐造像不仅迎合了北齐政权返朴还淳、简而获中的审美需求,更实现了佛画风格变“密体”而“疏体”的重大革新。

北齐“曹衣出水”式佛像的来源,与衣纹稠密的“僧伽罗”式佛像不无关联,而在海路造像传播链中,东南亚诸国对师子国造像的借鉴和模仿,也为我国提供了此类造像的原型和典范。公元5世纪以来,师子国“僧伽罗”式佛像在东渐过程中,率先对东南亚诸国形成了巨大影响。造像整齐流畅的衣纹和衣袍包裹身体的处理方式,竞相得到了东南亚诸国的学习和模仿,成为了海路佛像的主流样式。可以说,东南亚“僧伽罗”式佛像的流行,为我国北齐佛像的创立,同样起到了极为关键的作用。

东南亚加里曼丹岛出土的一件青铜佛像(图8),尽管造像材质不同于僧伽罗造像,且形制较小,但其造像的形制特征与僧伽罗一脉相承。特别是流畅稠密的衣襞刻线,从上至下,沿着僧衣袒右肩的穿法走向依次排列,形成一道道如同波纹一般的衣纹效果。并且衣纹仅在身体堆叠,身体边缘处则立刻收紧,形成包裹身体的样貌。造像约创制于公元6世纪至8世纪,从像型规范的程式来看,已为成熟期之作。同样,越南出土的一件造像(图9),年代与加里曼丹岛造像相近,约为公元6至7世纪之作,造像为单体立佛像,像高122厘米,稍小于真人。造像不仅与前述造像形制一致,且在衣纹的处理上更为纤细、紧密,沿着衣袍走势,呈现一道道细长的波浪形曲线。东南亚流行的这种以“僧伽罗”佛像为原型的造像样式,无疑也为我国北齐佛像的形成提供了依据。

图8 立佛

图9 说法印佛陀

由此,我们可以形成这样的认识:公元5世纪左右,由僧伽罗人创立的这种衣纹稠密而衣服紧窄的造像样式,开始经海路向东传播,并首先影响东南亚地区;公元5世纪以后,除了师子国直接向我国的传布,以僧伽罗造像为原型的东南亚佛像,在向我国贡献佛像之时,也再度将这类造像传入我国。

五、结论

综上所述,“曹衣出水”与造像整体呈现的“出水”面貌并无关联,而是对曹仲达所绘佛像衣袍用笔技法的形象描述,指出了佛像僧袍衣襞线条的风格特征。这种线条应以纤细、稠密为主要特征,线条连贯、流畅,依据身体曲线形成长长的波浪形状,犹如水波纹理一般。佛衣衣纹虽多而密,但衣服紧裹身体。可以说,衣纹稠密与衣服紧窄形成了将两种对立风格统一的特殊效果,与笈多“湿衣佛像”的从容和缓风格具有显著差异。所以,“曹衣出水”式北齐佛像所参照的“外国佛像”并非笈多秣菟罗“湿衣佛像”。

公元3世纪以来,师子国“僧伽罗”式单体立佛像创立并发展成熟。随着印度佛教美术自笈多时代渐趋衰落,师子国成为海路南传佛像的源点,对东南亚和我国形成大规模影响。北齐时期,统治者提倡胡风,反对汉制,并以返朴还淳为治国宗旨。外来朴素简约的“僧伽罗”式佛像恰好与这一需求相符,从而迅速受到皇室的推崇。依照“僧伽罗”佛像创制的“曹家样”造像,不仅变“密体”为“疏体”,还成为北齐佛画、雕像的制作规范,意义重大。

图片来源:

图1 北齐贴金彩绘石雕佛立像,高60厘米,宽20厘米,厚12厘米,重30千克。采自:香港艺术馆.山东青州龙兴寺出土佛教造像展[M].香港:香港康乐与文化事务署,2001:179,图版22.

图2 贴金彩绘石雕佛头像,青州出土,北齐(550-577),高28厘米,重25千克。采自:香港艺术馆.山东青州龙兴寺出土佛教造像展[M].香港:香港康乐与文化事务署,2001:179,图版47。

图3 佛立像,北齐,残高74厘米,石灰石,1996年青州龙兴寺窖藏出土。采自:[日]佛教美术的黎明——中国山东省石佛展[M].日本:山口县县立萩美术馆、浦上纪念馆,2008:34.

图4 笈多立佛像,僧侣Yasadinna奉献铭,公元5世纪,通高220厘米。秣菟罗贾马尔普尔出土。秣菟罗政府博物馆藏(00A.5)。作者摄,2010年,印度秣菟罗政府博物馆。

图5 萨尔纳特佛像,笈多时代(公元5世纪),印度博物馆藏。作者摄,2010年,印度博物馆。

图6 僧伽罗立佛,石质,斯里兰卡出土,公元2世纪左右。采自:Ananda Coomaraswamy.The Dance of Siva[M].New York: The Sunwise Turn, 1918: plate IX.

图7 佛立像,斯里兰卡,康提时代,公元18世纪,象牙雕刻,高25.1厘米,诺顿西蒙博物馆藏。采自:Pratapaditya Pal.Art from Sri Lanka and Southeast Asia, Asian Art at the Norton Simon Museum, volume 3[M].Norton Simon Distribution: Yale University Press, 2004: plate54.

图8 立佛,东加里曼丹(印尼),青铜,古代时期(公元600-800年),高45.5厘米,私人收藏,采自:朗天咏.东南亚艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2003:193.

图9 说法印佛陀,广南(越南),东阳发现,青铜熔蜡法铸,公元6-7世纪,高122厘米,西贡胡志明市历史博物馆藏,采自:朗天咏.东南亚艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2003:130.