实验动画之实验精神探析

吕 涛(南京艺术学院 传媒学院,江苏 南京 210013)

19世纪20年代末比利时科学家发现了“视觉暂留”的生理现象,眼睛观察图像消失的瞬间会保留短暂的记忆画面。他们依据这一原理发明“西洋镜”“手翻书”“幻透镜”及“幻灯镜”等类似电影播放的装置。“视觉暂留”现象为动画的诞生提供了生理依据。电影制作运用这个原理,每秒拍二十四个连续的运动物体静态画面,连续播放便出现了活动的影像画面。爱德华·穆布里治(Eadweard Mudbridge)1879年拍摄一套单帧的马奔跑图片搬上“幻灯镜”播放,将“幻灯镜”和摄影合体,研发了人类历史上首台动态影像放映机“变焦实用镜”。最早接近于现代动画片制作原理的是法国人埃米尔·雷诺(Emile Renault)用“诡盘”和幻灯相结合发明的光学影戏机装置,诞生于19世纪中后期,早于实拍的电影。这是最早的类似现代动画表现和播放的装置,他的早期作品《一只小鹿》宣告了动画艺术的诞生。动画片是集文学、戏剧、绘画、电影摄影、音乐、特技效果等学科于一体的综合艺术表现门类。

一、实验性动画的艺术特征

动画片从诞生之时即具有很强的实验色彩。从思想观念、表现内涵、形式语言等方面追求创新和个性探索具有独创性。实验动画属现代主义艺术观念及形式语言范畴,表现的方式不直白,用隐晦、间接、隐喻的方式需要观者去琢磨、联想及顿悟。表现主题兼具隐喻性、象征性、哲思性及前卫性特点。最初是具有前卫精神的艺术家对新材料、新媒介进行创作的探索和尝试,是当时的先锋艺术。例如,汉斯·里希特(Hans Richter)现代主义“达达”流派的画家,1926年尝试以动画形式制作研究挖掘人类音乐与语言,关于节奏的某种联系的短片《电影学习》,在动画特效处理和镜头语言表达上有创造性表现。1934年英国版画家安东尼·格罗斯(Anthony Gross)与美国动画人赫克托·霍平(Hector Hoppin)于巴黎制作了《生活之悦》是装饰风格特点动画早期代表性作品,在动画技术上、视觉语言上有所创新。动画片后来因工业的发展和科技的进步成为一个产业,由原来艺术家个人为主导的艺术创作活动,变成了规模性集体协作生产脱离了实验性质,自主性发生了转变。自此动画创作出现了两种制作模式,一个是商业片批量制作生产;另一种是部分先锋艺术家一如既往地以独立动画的形式进行艺术探索和实验,表现他们对现实生活、对人生的思考。

二、实验动画是西方现代艺术的另类表现

欧洲17世纪动画开始启蒙,教会的教士阿塔纳斯·柯雪(Athanasius Kircher)发明了一个类似现代投影机的用透镜及折射的灯光把图画投放在墙壁上的装置“魔术幻灯”。以动画的制作方式进行艺术实验,从19世纪后期至20世纪初期,就出现在欧洲很多国家艺术家群体和个人的创作里,尝试以新手法、新形式,表达情感和艺术诉求。美国动画先驱斯图亚特·伯拉克顿(Stuart Bracton)1888年以粉笔画的形式制作了玻璃瓶及雪茄的动画《奇幻的图画》,使用的是能记录连续图片的记录仪。1906年创作《滑稽脸上的幽默相》是第一部现代动画。

之后,具有开创代表性的艺术家有1908年法国人艾米·科尔(Amy Cole)将漫画与电影制作技术结合制作了《幻影集》,作品用镜头画面语言探索动画表达的可行性,不追求故事线叙事,让动画表现成为不受约束发展的视觉形式是他坚守的创作观念,坚持个性的创意思路,成为现代动画电影的奠基人。美国的温莎·麦凯(Winsor McCay)1914年创作了《恐龙葛蒂》把动画角色和真人采取交互式表演开创动画新表现;1918年用25000张素描动画模拟了一次海难沉船的动画片《路斯坦尼亚号的沉没》,画面视觉震撼还原真实。20世纪10年代美国人戴夫·弗莱彻(Dave Fleischer)是“转描机”研发者,把实拍的影片中角色的动作转换为相连的单帧画面。实拍影像的抽帧处理即是动画制作的概念。1916年他利用转描机制作了《墨水瓶人》是真人与绘制动画的交互表演模式。出生于新西兰的英国动画家雷恩·莱(Len Lye),在35毫米电影黑白胶片上用刀刮、直接上色技巧制作“直接动画”,是“直接动画”之父。比利时的劳尔·瑟瓦斯(Raul Sivas)作品形式语言多元,对生存环境、政治及战争充满哲思性的批判,彰显出强烈社会责任,使人感受到来自艺术的力量,兼具学术性和审美情趣发人深省,他在欧洲创立了最早的学院动画教育。在现代主义思潮、新观念的影响下,欧洲20世纪上半叶陆续出现了具有反叛传统、非理性、自我意识至上的印象主义、抽象主义、超现实主义及表现主义主题内涵、风格语言倾向的实验性动画创作。

(一)现代艺术对传统艺术观念的解构

不同背景文化里的民族哲学观是文化存在的依据和支撑。西方艺术史发展至19世纪末20世纪初,以传统理性的观念、手法进行艺术创作已跟不上时代的脚步,唯心主义哲学家尼采的唯意志论认为世界的本源来自于意志,意志是自由的并高于理性,不受客观存在和环境制约。柏格森的直觉论认为理性只能认识事物的表面假象,世界客观本质是建立在非理性直觉论的认识结果。雅克·德里达的解构主义哲学认为创新就必须瓦解、破坏、模糊事物原有的结构和内在逻辑关系,便可得到不同于原有事物的属性、秩序及多元的存在作为方法论;弗洛伊德精神分析学说“潜意识”理论中人的原始冲动和本能论,让艺术涉猎的范围更为广泛多元,让创作者能进一步了解人性及自我;加之东方传统感性哲学观和艺术表现内涵的启迪及对原始艺术的重新审视,“现代主义”艺术应运而生。从观念到形式语言,后印象主义已经扛起了反叛传统的旗帜,文森特·凡高的创作观念和形式语言直接影响并导致了表现主义艺术观念和形式语言的确立;保罗·塞尚的绘画《圣维克多山》从观念和语言上把传统理性画面结构解构,分解还原成无数几何形的横向、竖向的构成,重新建构新的绘画结构原则,从观念、语言上启示了巴布罗·毕加索,立体主义艺术最终破茧成蝶。现代主义的文学、戏剧、电影、美术、摄影等艺术形式、流派和近现代科技的进步及成果,在理论上、思想观念上及表现技法上提供的宝贵借鉴经验和技术保证,诞生了动画的语言表现。部分先锋艺术家运用新观念和新手法以实验性动画形式,反叛传统艺术的创作观念和语言表达,诠释艺术的创新精神。贡布里希对先锋艺术家这样评价:“他们是具有正直性格的人,绝对不肯在半途止步,而是时刻准备放弃所有省事的效果,放弃所有表面上的成功,去经历诚实的工作中的辛劳和痛苦。”[1]

(二)西方实验动画形式内涵

1.实验动画对传统艺术的反叛

动画片是绘画与电影摄影相结合的综合艺术表现形式,影片中的绘画是视觉艺术特殊的语言符号。人类文明早期文字起源于象形符号、简单的图画、几何形图案及纹饰。后逐渐演变成今天的文字和字母并形成了“语言”,成为表达情感的符号。现代哲学符号学中的文艺符号学把“语言”和“艺术”都归纳为是人类情感表现的符号形式,“艺术是运用符号的方式把情感转变成诉诸人的知觉的东西……”。[2]19新时期传统的情感表达符号形式已渐渐出现了表达上的困难、无力,需要一种新的语言符号表达新语境中人内心的情感诉求。20世纪20年代法国和德国兴起先锋派电影,以新的符号形式“非情节化”“非戏剧化”,取代传统叙事。真实、理性被“纯粹的运动”“纯粹的情绪和节奏”所取代。用没有直接联系的一些镜头、碎片画面、抽象图形、即兴偶然的想法去排列、组合影片的结构,并在影片里穿插一些带有隐喻和象征意义的图形及概念,营造荒诞的感觉,意在表达某种新观念和意义。在创作中推崇本能直觉,追寻纯粹的自我表现,与传统语言表达相抵触,强调人的直觉意识。达达主义艺术家汉斯·里希特1920年陆续尝试创作了《节奏21号》系列“达达主义”内涵的实拍短片,提倡否定一切,否定理性和传统文明。提倡无目的、无理想的生活和创作,利用动态的不规则四边形与三角形的穿插切换,试图营造出抽象纯视觉表达的音乐节奏感。捷克独立动画人、艺术家扬·史云梅耶(Jan Svankmajer)的作品《对话的维度》采用定格动画形式,以生活用品、瓜果蔬菜、文具及粘土作为造型材料,镜头直觉组接代替叙事情节,以“粗暴”的“对话”方式,隐喻了揭开文明的面具,人类过往的发展史的就是弱肉强食的“对话”内涵,是血淋淋的强势文化征服、毁灭、同化异族的历史,揭示“对话”需要规则、平等和诚意,否则就会出现障碍及秩序的混乱,导致两败俱伤的结果。先锋电影运动还出现了印象主义绘画审美倾向的印象派电影,只关注大自然的光影变化和绚烂的色彩视觉表现,创作观念与表现的灵感得益于印象主义绘画。除此之外,还出现了抽象主义、超现实主义及表现主义风格内涵的电影,作品内涵晦涩难以理解,需要观者去琢磨顿悟。现代主义和先锋电影的创作观念对实验动画从内涵到形式都具有广泛的影响和深远的意义。实验动画对观念和形式语言个性表达的探索从来没有停止过。当代的实验片主要是围绕学术探讨,面对的是研讨会和电影节上的展映。

2.实验动画针对内涵的形式语言挖掘

现代主义艺术观念及语言有荒诞、抽象、非理性倾向,有强烈的个人主义和虚无主义色彩;艺术家的探索精神具有不可忽视的社会价值。意大利诗人马里内蒂1909年在《费加罗报》上发表现代主义观念的《未来主义宣言》,宣告传统艺术已死,号召开创与新时代相适应的新艺术,鄙视传统文化遗产,认为现存的文化是陈腐的、呆板的毫无价值。先锋艺术家以他们的新观念和行动宣告与传统艺术决裂。现代主义观念及表现形式之一实验动画的艺术宗旨,是以个人的视角、立场、观念,把对现实生活及生活中的事物的经历、体验在内心整理、揣摩并提出问题、质疑,分析解读并通过实验性动画形式,表达自己的观念,阐明自己的文化立场,诠释艺术在审美的同时还肩负着社会责任以及对人性的抚慰。实验动画作品从主题内涵到表现形式追求绝对的个性极限表达,把个性化对历史、文化、社会及人性的价值判断与人文关怀作为自己的责任和使命;把对新的艺术观念、新的表现手法的探索实验作为一种恒久不变的信念。

一件艺术作品的内涵,是创作者针对主题内容所涵盖关于人的社会、文化信息理性的价值判断。作品内容是形式存在依据,形式是内容的载体是艺术作品的存在方式。现代哲学家苏珊·朗格把情感作为艺术品的意蕴,把符号作为艺术品的外观,[2]19诠释了艺术作品内容与形式的关系。瓦西里·康定斯基认为:“艺术家必须因感而发,有情可舒,因为对形式的驾驭并非目的,而是使形式与内在含义相适应”。[3]实验动画形式语言的挖掘,依据表现主题所传达的思想内涵、性质、及不断地对创作观念、形式提出质疑,当所谓新观念、新形式被大家争相效仿、尝试的时候,它也就逐渐丧失了“实验”的非主流标签成为主流。尝试新的可能是创作者永恒不变的追求和创作原则。萨格勒布动画学派的内德利科·德拉季奇(Nedliko drazic)的短片《探望邻居》里,伴随着幽默的男低音歌曲,一个男人在梳洗准备去探望邻居,临行前镜头切到室外车库的门,从中驶出一辆坦克……典型的政治幽默题材,夸张的漫画风格非常契合最后抖出的“包袱”,最终收到幽默滑稽效果时让人感叹生存环境的恶劣。加拿大动画家弗雷德里克·贝克的《摇椅》获得1981年第54届奥斯卡金像奖最佳动画短片,其中见证农夫婚姻家庭的幸福温馨、陪伴孩子们成长的摇椅,经历了时代的发展变迁,是孩子们童年无限遐想和欢乐的源泉。听觉部分配上朴实的乡村风格音乐,选择表现主义绘画风格,运用色粉笔绘制,风格极简笔触充满了颗粒美感,与乡村音乐混融成了一首浓郁的田园诗篇。后来,马塞尔·勃朗评价说:“表现主义把绘画作为表达纯粹感情、内心戏剧的工具……”[4]

3.实验动画材料语言表现的多样性

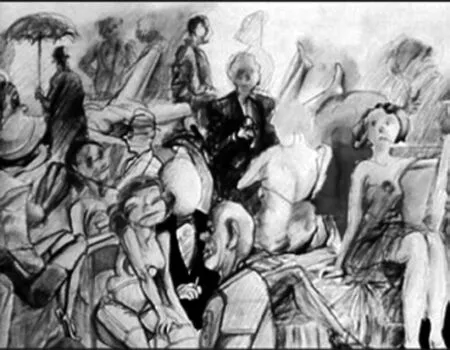

实验动画因表现主题不同所以有很多不同的表现形式,包含不同材料、媒介、制作风格手绘、偶片、沙画、剪纸及新媒体数字技术等;在坚守前卫的创作观念和保持独立的个性内涵的同时,不同的材料、形式手法、传播媒介的运用,针对主题表现和创作者的审美情趣会有所变化和选择。每部实验动画影片都有属于自己的从观念到手法上的新意、独创特点。不同主题内涵运用何种手法、技术、材料语言并融入创作者的审美情趣是艺术创作前期关于内容与形式问题思考、酝酿及实验的重要环节。《闹鬼的旅馆》是斯图亚特·伯拉克顿(Stuart Bracton)1907年运用“剪纸”或称“片偶”的手法,把身体和四肢分开,在关节处固定并能转动,便于设定动作,影片特技剪辑使用了叠化、混融及多重曝光新技术引起了轰动。拉迪斯洛夫·司塔列维奇(Ladislav Sitarevich)是俄罗斯动画奠基人,1912年他创作的《摄影师的复仇》用甲虫标本逐格拍摄方法制作动画片,这是动画史上逐帧拍摄尝试新材料最早的定格动画。1957年加拿大动画家诺尔曼·麦克拉伦(Norman McLaren)的《椅子的故事》是真人和木制椅子逐格拍摄的定格动画,木制椅子人格化处理与人物的表演合成一体。通过人与椅子的交流、沟通,阐释了沟通交流的双方应秉持互相尊重友好相处的原则,才能达成解决问题的共识。麦克拉伦热衷于“直接动画”的表现技法,在胶片上涂画或用刀刮出肌理效果,麦克拉伦将“直接动画”发扬光大。美国艺术家、独立动画人比尔·普林姆顿(Bill Plimton)的短片《新兴城市》,表现上世纪40年代开始的美苏冷战争霸,讽刺了军备竞赛给人们带来的恐慌,导致经济萧条,而国家机器还在不停地“吐出”飞机、大炮,夸张的漫画绘制手法,以一首歌曲的MV的形式滑稽隐喻地表演,表现人们失业潦倒、厌恶军备竞赛看不到未来的焦虑心情。匈牙利动画大师弗兰克·库克(Frank Cook)开创了沙画的创作模式,代表作《创世纪》是依据《圣经·旧约》里的开天辟地章回进行的创作,表现上帝创造天地、日月、星辰之后,按自己的模样创造人类的始祖亚当和夏娃,在大地上繁衍生息。以此膜拜人类的文化经典。萨格勒布动画学派的兹登科·加斯帕鲁伊克(Zdenko Gasparouic)导演的《情色东欧》于1978年出品(图1),斩获很多国际电影节大奖。短片表现处在战争边缘的人们没安全感、迷茫而消极及时行乐,整日沉溺在酒色中。剧本以非情节叙事展开,通过寓意性片段和碎片式镜头的组合,隐喻了社会环境、风气的混乱不堪、人性丑陋的一面。全片拒绝统一风格,以激情的表现主义语言手法为主,同时漫画、模仿历史图片风格语言按需要穿插其间。美国独立动画人比尔·普林姆顿(Bill Plympton)的作品对政治、人性的丑恶进行了无情的抨击和讽刺。他于1983年制作的《你的脸》,获得1988年奥斯卡最佳短片提名(图2)。该短片视觉上通过一张不间断在形态上、手法上解构、重新建构刻有岁月痕迹的滑稽的男人的脸,男低音夸张滑稽歌曲的听觉部分,表现人扮演各种社会角色历经不公对待的无奈,没有情节叙述,视觉上丰富多变。被寓意性切割、瓦解、破坏的脸,展示了艺术家丰富的想象力和创造力;运用铅笔素描手法,表现了材质肌理手绘美感,批判工业文明带来物质富足的同时,也给人们带来心灵上的创伤和摧残。科技的进步带来新的表现,数字动画是运用现代数码科技和先进的网络信息技术,利用新媒体、新媒介进行创作传播,科技进步带来艺术表现的多样化和新的可能。包括数字动画的新媒体艺术正以迅猛的势头成为艺术表现新的尝试、新的载体,在未来会有广阔的发展空间与前景。新兴实验动画的材料语言和手法针对不同的主题、创作观念多元而丰富多彩,彰显了它永恒不变的个性先锋实验精神。

图1 实验片《情色东欧》截图

三、中国动画实验性探寻

20世纪20年代初期,中国由“万氏三兄弟”执导了最早的动画片系列,早期代表作品有《大闹画室》,这是中国动画的最早尝试;旧中国早期的动画还处于一个摸索的阶段。40年代初期,钱家骏在抗战期间的重庆,在简陋、艰苦的情况下创作完成了短片《农家乐》,表达了以艺术报国抵抗侵略全民抗战的爱国情怀。新中国成立后1957年建立上海美术电影制片厂,直至80年代美影厂渐渐占据了全国动画片制作80%的份额,成为美术电影不可替代的重要基地,开始了民族动画的振兴。

(一)“东方学派”的绘画风格建立

新中国成立后50年代末至80年代上海美影厂汇聚了全国最优秀的艺术创作资源,很多知名的动画导演、中国画家及资深的民间艺人都直接或间接地参与过动画片的设计制作。期间出品的《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》及《三个和尚》等系列动画片被西方学术界称之为“东方学派”。这一时期的实验性艺术动画基本上都是以集体智慧的形式在进行创作。钱家骏参与技术执导的《小蝌蚪找妈妈》对水墨动画技术特点的突破、贡献,是中国民族动画的里程碑,成为东方学派的经典。东方学派表现主题故事分别取材于传统的文学、民间哲理性的典故及古老的民俗文化。思想内涵贯穿了传统的哲学思想和现代的伦理道德观念;借鉴挖掘传统艺术形式语言里的技巧、纹饰、纹样及视觉元素,融入创作者对作品所表现出的比较高的艺术素养及智慧。

1961-1964年,中国动画先驱“万氏三兄弟”之一万籁鸣导演执导的动画片《大闹天宫》斩获了多项国际大奖(图3)。影片视觉风格特点是借鉴了传统中国画工笔画法的表现特点,吸取了传统民间绘画《杨柳青年画》的人物造型手法及色彩元素;孙悟空的造型则吸取了国粹京剧里的行当“武丑”即“花脸”的面部造型及行头作为创作依据,形象生动有趣,玉帝昏庸呆萌的造型借鉴了“杨柳青年画”里人物的形和色彩特点,场景设计借鉴了唐宋以来中国传统绘画里的青绿山水的视觉表现特点,意境悠远广袤而开阔,镜头中天空妖娆的云彩造型是借鉴传统纹饰里“祥云”纹样。镜头整体视觉元素是传统绘画及设计审美的综合展示;配上中国戏曲文武场的听觉效果,以文场丝竹、管弦乐和武场打击乐器的烘托,影片艺术感染力和表现力得到极大的提升。

图3 动画片《大闹天宫》截图

“万氏三兄弟”中的万古蟾于1958年以剪纸手法执导了《猪八戒吃西瓜》。片中唐僧师徒四人去西天取经路上走得人困马乏,徒弟们分头去寻找食物,八戒无意间捡到了一个大西瓜并偷偷一人吃完的桥段,把八戒的懒惰、自私贪婪的个性表现得入木三分。该动画寓意只有不贪图执着妄想才能达到觉悟的境界,才能修炼成佛功德圆满。剪纸是传统的民间艺术,运用到动画片的形式语言中独具匠心。

1960年由钱家骏、特伟执导出品的《小蝌蚪找妈妈》,获得瑞士第十四界洛迦诺国际电影节银帆奖等国际大奖。这是水墨动画在国际上首次获大奖。影片小写意的画法风格,借鉴了大师齐白石的花鸟画的风格语言和笔墨技巧。短片以小蝌蚪从卵孵出后寻找妈妈作为故事线索,把水中及岸上的动、植物刻画得淋漓尽致,兼具中国画里造型“应物象形”的原则,同时又“以形写神”,做到形神兼备。影片中鱼虾、螃蟹及岸边的小雏鸡等是齐白石花鸟画的直接“拷贝”。画面整体布局有细节精致的水中及岸上不同动物的工笔描绘,也有淡墨小写意的荷叶、水草的烘托,虚实相间,技法娴熟多变,“经营位置”得当。以动态方式创造性地展示了传统水墨画运用到动画制作中精湛的技艺。

哲学家阿多尔诺曾说过:“最完美的艺术也不能和现实叠合。艺术具有超越性,不升华和超越就没有光芒照在世间众生和万物上面”。[5]14所以伟大的艺术都拒绝对现实的模仿,是创造性的对未来启示性呈现。古希腊哲学家苏格拉底认为:“绘画的任务——表现活生生的人的精神与他们最内在的东西。”[6]“外师造化,中得心源”这是古代绘画理论主客体关系的准则,注重主体的抒情与表现。正如潘天寿的画论:“画中之形色,孕育于自然之形色;然画中之形色,又非自然之形色也。”[7]主观的意境和自我意识占主导,注重精神层面的天马行空,做到主体与客体、再现与表现的高度统一,这是传统哲学中“道”所阐释的最高境界。传统文化里的感性哲学观也是中国艺术精神和艺术家自我意识的体现。

(二)民族文化因素与创新发展

集体智慧创意的中国实验性动画“东方学派”之后的文化生态,历经文革时期的停滞,改革开放经济大潮的洗礼,西方先进思想、文化思潮涌入后的学习借鉴,东西方文化的交融碰撞从磨合选择、补充营养吸收到沉淀,中国实验动画从沉沦到整装待发直至21世纪初年以后,又以部分前卫艺术家的独立动画身份在国际舞台上崭露头角,坚守着实验艺术创造的精神初衷。代表性的有2002年中国艺术家冯梦波参加了11届卡塞尔文献展,参展作品是电子游戏式作品《Q4U》。孙逊、邱黯雄等艺术家以传统的手绘动画方式作为形式语言进行创作。卜桦的Flash作品《一》2005年入选15届法国“魔法之夜”国际动画节,这是中国Flash动画第一次入选国际动画节。张晓涛、缪晓春以数字3D技术作为动画创作手段,2006年缪晓春用3D数字技术把《最后的审判》中众多人物置换成自己,制作了《虚拟最后审判》。试图把基督教作品置换成一件佛教作品,因审判者与被审判者变成了同样的形象,变成了佛教教义里的“众生平等”,[8]作品巧妙地进行了文化嫁接,并产生新的意义。2008年刘健用三年时间创作了1小时13分的实验性长片《刺痛我》,表现人在现实生活中的磨砺与成长。影片在包括2010年入围法国昂西国际动画电影节长篇竞赛单元、亚美尼亚国际动画电影节最佳动画长片之外,还获得柏林电影节最佳影片金熊奖提名,后续又耗时3年时间制作了长片《大世界》获得了多项国际电影节的大奖。

在中国,院校艺术教育从改革开放以后对引进的西方先进文化的学习借鉴,仅用30年时间把西方从印象主义开始至今大致一百年的艺术发展之路重走了一遍,经历了学习、模仿到逐渐形成了中国特色的现代主义之路。大规模开设动画专业教育始于上世纪90年代,致力于中国特色动画发展是民族动画发展振兴的方向和正确的选择。有一批坚持以实验性动画形式创作的艺术家默默地坚守着艺术创作前卫的创新探索精神,正努力以最新的观念和形式语言创造出具有民族特色的实验动画在世界动画舞台上绽放。

结语

赫·普菲茨说过:“艺术具有双重性格,一方面源于艺术自律;另一方面源于社会的本质,美学和社会是艺术的两种张力因素。”[5]7实验性动画就是哲理性的表达艺术家对历史、社会的监督批判及对人性的探索与关怀;表现对人类生存环境的关注与思考。从美学角度力求以一种全新的视觉、听觉体验进行艺术创作。把挖掘创造新的艺术表达语言符号作为艺术创作的宗旨和使命,力求每件艺术作品拥有独创特点的同时,具有恒久的生命力和它们所应有的宝贵价值。