六朝佛教造像对海东的传播路径探析

费 泳(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

东亚汉传佛教文化圈的形成,应是佛教私传和公传共同作用的结果。从佛教的民间传播来看,中国在3世纪中期,吴地已与日本之间有了包括佛饰铜镜在内的文化交往。[1,2]另据《元享释书》记载,萧梁人司马达(止)于继体十六年(522)赴日建寺造佛。这两则事件的发生时间均早于日本佛教公传。

佛教正式传至海东地区,约在4世纪后期至6世纪中期:

高句丽佛教,《三国史记》载小兽林王二年(372)由前秦传入,稍后小兽林王四年、五年高僧阿道、顺道分别由东晋传佛法至高句丽,这被正史视为“海东佛法之始”。[3]221

百济佛教,《三国史记》载枕流王元年(384)由高僧摩罗难陀自东晋传入。

新罗佛教,《三国史记》载法兴王十五年(528)由萧梁传入。

日本佛教,《日本书纪》载钦明十三年(552)由百济传入。

海东地区佛教,多来自南方的直接传入或再传。从海东地区现存较早的佛教纪年造像来看,多呈现为南朝建康风格,[4]107-119这也是朝鲜半岛三国时期以及日本飞鸟时代佛教造像的主要表现形式。

一、建康“南式”造像对海东地区的影响

南北朝时期,是中国佛教艺术影响海东的关键时期。6世纪的朝鲜半岛及日本的飞鸟时期,造像面庞体态清瘦,其风格趋同于源发南朝的“秀骨清像”。半岛自进入7世纪,日本进入白凤时代以后,佛教造像开始由之前的清瘦转为丰圆,但具体形式不尽相同,有“童颜短躯”,也有身材匀称或偏高挑者。导致这些造像风格发生变化的原因,应与梁朝“面短而艳”风格的传入关系密切。

受南朝影响,朝鲜半岛佛教造像也出现温和的微笑,如己未铭像、620年瑞山郡云山摩崖三尊像等,并有“百济的微笑”之称。朝鲜半岛出现“百济的微笑”的发生时间要晚于中国南方,①佛、菩萨、弟子等形象出现温和微笑的像容,较早见于长江流域六朝时期佛教造像,其来源可追溯至东晋陶俑。其风格来源更应考虑建康或受建康影响的青州地区。日本飞鸟白凤时代的佛像,或多或少延续了温和微笑的像容,如法隆寺金堂癸未铭像、白凤前期“山田殿像”、乙酉(685年)铭旧山田寺佛头等。比较来看,日本对佛像作微笑像容的接受和表现显得更为克制,白凤之后,日本佛像微笑像容趋于消失,代之以嘴形呈⌒型。

朝鲜半岛三国时期和日本飞鸟时代的佛像,以现有明确纪年的像例来看,其佛衣样式多呈现为“褒衣博带式”或“褒衣博带演化式”。朝鲜半岛较早的“褒衣博带式”造像有己未(539年)铭像(图1)、癸未(563年)铭像、郑智远铭像(图2)等。较早的“褒衣博带演化式”有辛卯(571年)铭像、国宝329号像等。日本的“褒衣博带式”造像有法隆寺金堂癸未(623年)铭像、戊子(628年)铭像、法隆寺献纳宝物第145号、149号造像等。②法隆寺金堂癸未(623年)铭像,戊子(628年)铭像,法隆寺献纳宝物第145号、149号,从正面看,这些佛像衣着样式与 “褒衣博带式”无异,从背面看又与 “褒衣博带演化式”无异,本质上是 “褒衣博带式”和 “褒衣博带演化式”的融合样式,水野敬三郎称之为 “止利式服制”。参见水野敬三郎《法隆寺金堂釈迦三尊》,岩波書店1974年。“褒衣博带演化式”如推古十七年(609)飞鸟大佛、法隆寺献纳宝物第143号、151号造像等。

图1 高句丽延嘉七年(539)金铜佛立像

图2 百济郑智远铭金铜三尊像

从5世纪末开始,南朝佛教造像至少在中国东部沿海地区一直占据主导位置,这或可解释为何朝鲜半岛三国时期及日本飞鸟时代佛教造像,整体未脱出南朝影响的原因。“晋南迁后在江南兴起的各个王朝,为了封锁强大的北魏,加强与其周围各国的联系,形成了一大包围网。首先东联高句丽、百济,并通过百济与新罗、日本联系。接着西联河南国和宕昌国,并通过河南国与漠北大国蠕蠕及西域各国通交。以南朝为中心的文化圈,就是在这样的政治框架下实现的。”[5]123-130这个形成于五世纪以南朝为中心的文化圈,在六世纪中期的东亚佛像样式分布格局上也有所反映。

南朝的覆灭(589年),对海东地区佛教造像发展走向的影响是巨大的,从根本上动摇了之前形成的,以南朝为中心的东亚佛教文化圈的传播格局,造成了造像风格来源的转变,这就是从取法南朝转为取法北朝,尽管在时间上稍有滞后。大体来看,朝鲜半岛三国时期与日本飞鸟时代佛教造像的来源在中国南方,朝鲜半岛自进入统一新罗,日本进入白凤时代之后,发端于北朝并在隋唐得以中兴的 “敷搭双肩下垂式”“半披式”佛像,在海东地区走向兴盛,之前的源自南朝的佛像样式趋于式微。

此外,通过在南京、诸城及高句丽三地发现的形制极为相似的背屏式造像,可看出南朝对海东的深刻影响。南京德基广场出土的梁大通元年(527)超越造金铜佛三尊像(图3),包括德基3号(图4)、德基4号(图5)等金铜背屏三尊像,[6]山东诸城北齐金铜佛三尊像(图6),高句丽辛卯(571年)铭金铜佛三尊像(图7)。这些作品的背屏形制和主尊造型几乎如出一辙,传承脉络清晰。

图3 “德基1号”梁大通元年(527)金铜三尊像

图4 “德基3号”金铜三尊像

图5 “德基4号”金铜三尊像

图6 山东诸城出土北齐金铜三尊像

图7 高句丽辛卯(571)铭金铜三尊像

还有几件主尊为菩萨的背屏三尊像,也能反映出南朝与朝鲜半岛之间的密切关系,如南京德基广场出土的德基5号(图8)、德基6号(图9)、德基16号造像(图10)、高句丽6世纪金铜菩萨三尊像(国宝134号)(图11),在背屏形制、菩萨身姿、手印、帔帛形态上都非常相似,特别是其中的德基16号的胁侍弟子双手合掌、莲花高坛、一菩萨二弟子组合形式、主尊菩萨头戴三珠冠、X型帔帛、右手施无畏印、左手下伸两指等造像特征,几乎与国宝134号相同。与朝鲜半岛早期佛像呈现南式造像特征相似的是,日本较早年代明确的造像也呈现类似的风格。

图8 “德基5号”金铜三尊像

图9 “德基6号”金铜三尊像

图10 “德基16号”金铜菩萨三尊像

图11 湖岩美术馆藏金铜菩萨三尊像

海东地区现存较早的佛教造像及相关文献记载,均显示其与南六朝明确的渊源关系,这种关系可能通过中国南方→朝鲜半岛→日本,中国南方→日本两种传播方式来完成。由于南六朝对中国北方佛教造像产生重大影响,加之辽东地接高句丽,山东青州地区与朝鲜半岛隔海距离较近,因此,在考虑中国南方对海东直接传播的同时,也不排除中国南方经由北方的再传方式。

古文献提供了有关传播的大体认识,具体传播路径在六朝的不同阶段可能不尽相同。概括来看,海东地区各国正式接受佛教的时间和来源如下:

前秦→高句丽(372年传入)

东晋→百济(384年传入)→日本(538年传入)

萧梁→新罗(528年传入)

可以看出,在朝鲜半岛三国和日本正式接受佛教的来源地中,①朝鲜半岛三国在正式接受佛教前,可能也有一个佛教私传的阶段。[7]百济和新罗是直接来自中国南方,日本是间接来自中国南方。四国中有三国的佛教来源直接或间接指向了中国南方,唯有高句丽的佛教是来自当时与之接壤的前秦。但史书记载显示,就在高句丽小兽林王于372年接受来自前秦符坚经像之后,于374和375年又分别接受并建寺安置了来自东晋的高僧阿道和顺道。从中可以看出中国南方佛教对海东地区的强大影响力。

吴、东晋、南朝与海东各国之间的往来,存在民间和官方两种渠道,这两种渠道多经由海路航行达成。

二、中日海上传播之路

《汉书·地理志》载,汉武帝时(前140-前89年)“乐浪海中有倭人,分为百余国,以岁时来献见云”。说明当时的日本已开辟有通往西汉的海上通道,能够频繁至汉朝朝贡,但文中并未明确具体航线。之后的正史记载显示中日之间的海路航线主要有北、南两条,分别是“新罗道”和“吴唐之路”。

1.“新罗道”

《梁书·东夷·倭国》中较具体地提到一条由会稽至日本的海路航线,即会稽(循海)→历韩国,乍南乍东(百济西、东部沿海一带)→渡瀚海(朝鲜海峡)→一支国(壹岐岛)→又渡一海(对马海峡)→末卢国(日本松浦半岛一带)(陆行)→伊都国→奴国→不弥国(水行)→投马国(水陆行)→邪马台国(倭王所居)。

这条航线与《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传》中提到的由魏至日本的路线相似,即从郡(循海岸水行)→历韩国,乍南乍东(百济西、东部沿海一带)→始渡一海(朝鲜海峡)→对马国(对马岛)→南渡瀚海(对马海峡)→一大(支)国(壹岐岛)渡海→末卢国(日本松浦半岛一带)(陆行)→伊都国→奴国→不弥国→投马国(水行)→弥弥(弥弥那利)→邪马台国(倭女王之所都)。

该航线是以朝鲜半岛南部及西南部作为依托,由中国沿海地区循海岸水行→朝鲜半岛南端海路经朝鲜海峡→对马岛→海路穿越对马海峡→壹支岛海路→日本左贺松浦半岛。

《日本书纪》卷二十五记载了白雉五年(654)日本第三次遣唐使走的所谓“新罗道”,而文献中并未明确这条航线在日的出海口,但依据该航线需穿越对马海峡和朝鲜海峡来看,在日本的出海口是松浦半岛或那之津(博多)均有可能,即松浦半岛沿海或那之津→新罗南部→莱州(东莱郡)。

“新罗道”的航线,大体就是《三国志·魏书·乌丸鲜卑东夷传》及《梁书·东夷·倭国》中提到的中日航线。

“新罗道”,也应是隋唐年间中日使者常走的航道,隋大业四年(608)首次遣使裴清至倭的航线,即《隋书·倭国传》:“(裴清)度百济……又东至一支国……又经十余国,达于(倭)海岸。”这次同船来到日本的还有日本第二次遣隋使小野臣妹子(中方称苏因高),《日本书纪》卷二十二记载了裴清是随小野臣妹子在筑紫(福冈)登岸,随后至难波(大阪),在筑紫的具体登岸处应是那之津。

《日本书纪》卷二十三记载舒明四年(632)唐遣使高表仁送日遣唐使三田耜归国也是取道对马,航行深入至难波津。

2.“吴唐之路”

《日本书纪》卷二十六记载了齐明五年(659)日本第四次遣唐使,分作两艘船,均走的是“吴唐之路”,两艘船的具体航程分别为:

其一,难波三津之浦(大阪起航)→筑紫大津之浦(福冈)→百济南畔之嶋(耽罗)→括州(温州)陆行→洛阳。

其二,难波三津之浦(大阪起航)→筑紫大津之浦(福冈)→百济南畔之嶋(耽罗)→越州会稽县须岸山→余姚县陆行→越州之底陆行→洛阳。

《日本书纪》卷二十六还记载了第四次遣唐使回国的入海口亦在越州,即“从越州上路东归”路经“耽罗之嶋”再至日本,即归程与来程走的是同一条航线。

“吴唐之路”在日本的出海口应是福冈博多,船向西航行至百济南部的耽罗(济州岛)后,即向西南直航江南越地。这条航线可能就是《三国志·吴书·吴主传》中讲到的孙吴时期亶州与会稽之间存在的往来航线,“(亶州)人民,时有至会稽货布,会稽东县人海行,亦有遭风流移至亶洲者”。

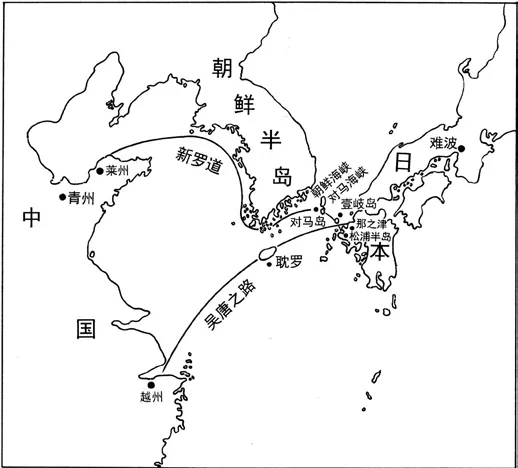

以上通过古文献记载,大致可以概括出六朝时期由中土通往日本的北、南两条海路航线:

北道“新罗道”:松浦半岛或博多→壹岐岛→对马岛→朝鲜半岛南、西部沿岸→莱州(东莱郡)。

南道“吴唐之路”:博多→耽罗(济州岛)→越州(会稽郡)(图 12)。

图12 三国至初唐中日海上交通路线示意图

在中国东部沿海地区,古青州地区有两个通往域外的出海口,分别在东莱郡和长广郡。东晋、南朝时期这两处出海口与广州、交趾,同为中土与南洋诸国僧人海上往来的重要进出地,[8]其中的东莱郡出海口还兼有往返日本的重要地位。实物资料显示浙江沿海地区也是南方较早受到佛教文化影响的地区,[9,10]越州同时也兼有往返日本进出地的位置。[11-13]

古青州地区与南朝有着特殊的政治地缘关系,在晋宋之际青州有近六十年归属于南朝,其佛教造像风格也深受南朝影响,[14-18]因此,中国北方这一通往日本的重要出海口,在佛教造像的对外传播上,势必会带有深刻的南朝印迹。也就是说,日本在大化改新(645年)以前若直接从中国输入佛教造像,无论是取南北哪一条航线,均会受到来自南方佛教造像的深刻影响,带有南式风格,实际情况也是如此。

六朝时期,是否存在由日本直通建康的海路航线,目前尚无相关文献证明。但由建康经长江与南洋诸国的水上往来至迟在东晋或已存在,《高僧传·佛驮跋陀罗传》记载,东晋年间有天竺五舶泊于江陵,这些船显然要经过建康。《历代三宝纪》中有萧齐年间,扶南国沙门僧伽婆罗随舶至都的记载。

由建康至日本的水上交通,发生时间较晚,鉴真东渡日本所走路线就是从扬州经大运河入长江出海至日本的,[19]《唐大和上东征传》中记录了这次航程,即从扬州龙兴寺出,至江头乘船→苏州黄洫浦→阿儿奈波岛(冲绳岛)→益救岛(屋久岛)→多弥岛(种子岛)→萨摩国阿多郡秋妻屋浦(鹿儿岛川边郡秋目浦)→筑紫太宰府。这条南岛航线至冲绳的跨度较大且无岛屿可作依托,风险较大,起因与日本和统一新罗交恶,不便走朝鲜海峡及沿途岛屿有关。

三、中国与朝鲜半岛三国时期的交通

佛教造像由中国传至朝鲜半岛三国,存在陆路、海路的不同途径,由于半岛地接中国辽东,与中国关系渊源深厚,双方往来应以陆路交通为主。但以六朝时期来看,南方政权与半岛三国的交往,因陆路受阻,双方多走海路。特别是百济和新罗,因隔海与日本相邻,对中国佛教造像经由朝鲜半岛再传日本起到了很大作用(图13)。

图13 汉至唐中国与朝鲜半岛交通路线示意图

1.中国与高句丽的海陆交通

中国与朝鲜半岛的陆路交通由来已久,《汉书·地理志》及《梁书·东夷·高句骊》载,汉武帝元封四年(前107)灭朝鲜,在朝鲜半岛北部地区分别置玄莬和乐浪二郡。时高句丽为玄莬郡一县。《三国史记》卷十七载,高句丽美川王十二年(311)攻取辽东郡,十四年(313)攻取乐浪郡,十六年(315)攻取玄莬郡,占据了朝鲜半岛汉城以北地区。长寿王十三年(427)移都平壤。《后汉书·东夷列传》载,自汉武帝灭朝鲜后,“东夷始通上京”“建武(25-55年)之初复来朝贡”,之后高句丽对中原政权长期保持着朝贡的关系。

高句丽与南方六朝时期政权的交通往来,应包括海路和陆路:

海路通道,较早见于正史记载的是《三国志·吴书·吴主传》,嘉禾二年(233)吴主孙权遣使谢宏、陈恂赴高句丽,回程走海路船载高句王所赠的马八十匹。但此时孙吴与高句丽的关系是不稳定的,《三国史记》卷十七载高句丽东川王十年(236)孙权遣使胡卫通和高句丽,后使者被杀,首级送于魏。

由建康至高句丽的官方海路交通,自东晋而后渐趋频繁,《梁书·东夷》载:“东夷之国,朝鲜为大,得箕子之化,其器物犹有礼乐云。(曹)魏时,朝鲜以东马韩(即后来的百济区域)、辰韩(即后来的新罗区域)之属,世通中国。自晋过江,泛海东使,有高句骊、百济,而宋、齐间常通职贡,梁兴,又有加焉。”

由高句丽至六朝都城的海路航线,还会受到当时中国北方政权的袭扰,《三国史记》卷十八载,高句丽长寿王六十八年(480),王遣使余奴等走海路朝聘南齐,被魏光州人所截,一行人被押往京城。《三国史记》卷十九载,高句丽安臧王二年(520)梁高祖遣使者江法盛赐安臧王衣冠、剑佩,航行途中被魏军截获,送往洛阳。但是,高句丽与六朝政权的海上往来,并未受制于北魏政权的袭扰,双边海上往来已成为常态。《南齐书·东夷·高句丽》载,齐太祖建元三年(481)高句丽向萧齐“遣使贡献,乘舶泛海,使驿常通,亦使魏虏,然强盛不受制”。高句丽与南朝海路交往的出海口,应主要在黄海南道南部沿海一带。

陆路交通,可以通过以下事件来认识,《三国史记》卷二十六载,百济文周王二年(476)“遣使朝宋,高句丽塞路,不达而还”。百济使者的这次行程显然是想借道高句丽从陆路至刘宋,但高句丽未予放行,这说明高句丽与六朝政权之间,在一定条件下还是可以经由陆路交往的。

2.中国与百济的海陆交通

中国与百济的交往,据《梁书·东夷》所载,应与高句丽相去不远,自东晋以后双边往来主要通过海路进行,“自晋过江,泛海东使,有高句骊、百济”。

海路交通,记载中发生时间约在四世纪后半叶,《三国史记》卷二十四载,百济近肖古王二十七年(372)“遣使入晋朝贡。”近仇首王五年(379)“遣使朝晋,其使海上遇恶风,不达而还”。在这之前或之后的若干次百济遣使东晋朝贡,都得以成行。《宋书·百济》载,东晋安帝义熙十二年(416)遣使百济“以百济王余映为使持节、都督百济诸军事、镇东将军、百济王”。东晋与百济的交往路线应是以海路为主,之后百济向宋、齐、梁、陈历代均有朝贡。[20]

由百济至六朝南方政权辖地,若走海路,在不同时期可能会导致不同的航线选择,就百济出海口来看,忠清南道西部的泰安、瑞山等地隔海与山东半岛最为接近,《旧唐书·东夷》记载白村江战役前夕,唐军是集淄、青、莱、海四州之兵七千浮海赴熊津,这四州大多地处山东半岛,说明山东半岛处于最便于跨海对百济作战的位置。再有全罗南道的木浦位于百济的西南端又与江浙沿海靠近。①关野贞:“百济群山木浦一带通过西南海域和中国南部的苏杭一带隔海望,通过海路和东晋、南朝的宋齐梁陈的往来十分便利。”(關野貞《朝鮮の建築と藝術》,岩波書店1941年)吴焯:“忠清南道是百济故地最近中国山东半岛的地方。”(吴焯《朝鲜半岛美术》,中国人民大学出版社2004年)

中国的出入海口相对不易确定,不同时期选择在山东半岛或江浙沿海都是可能的,特别是位于山东半岛的古青州地区,曾是东晋、南朝辖地,②古青州地区有东莱郡和长广郡两个出海口,青州在东晋义熙六年(410)至北魏皇兴三年(469)间,有近六十年归属东晋、南朝统治。所以在青州归属南方政权的东晋义熙六年(410)至北魏皇兴三年(469)间,百济通往东晋南朝的海路航线有两条,分别是:泰安一带→东莱郡(或长广郡);木浦一带→江浙沿海一带。而当青州被北魏占据后,百济仍可走后一条航线与南朝往来。青州因其特殊地理位置及其在佛教东渐进程中的地位,已受到学者的关注,毛利久认为:“普遍认为北朝样式是经由高句丽传入百济的,但上述出土地瑞山郡自古以来就和中国山东地区保持着密切的联系,因此直接性的传播也不无可能。”[21]90-96如果再联系青州北朝佛教造像带有强烈的南朝印迹来看,青州地区或可视为南朝佛教造像文化向海东地区传播的一个中转站。

陆路交通,因百济欲借道高句丽朝贡刘宋,被高句丽塞路。百济若以陆路经高句丽及中国北方政权辖地与南方六朝交往,想必其间受到的掣肘应是很多的。

3.中国与新罗的海陆交通

中国与新罗的交往,应和高句丽、百济相近,《梁书·东夷》载:“魏时,朝鲜以东马韩(即后来的百济区域)、辰韩(即后来的新罗区域)之属,世通中国。”

新罗,因其特殊的地理位置,与中国之间北有高句丽、西有百济相隔,对华交通很大程度上依赖百济和高句丽。[22]268-270从高句丽而来,需翻越竹岭,经军威至庆州,军威郡现存七世纪中叶的佛三尊石窟造像,显示该传播路经的存在。从百济而来,需越鸟岭,经尚州、善山至庆州。

新罗与南六朝的交往,发生时间是半岛三国中最迟的,且主要是经由官方通过海路进行。新罗最初向南朝萧梁政权遣使朝贡时,也是“随百济”使者而来,《梁书·东夷·新罗》:“新罗者……普通二年(521),王姓募名秦,始使使随百济奉献方物。”这一记载也见于《三国史记》,此次行程应走的是海路。

《三国史记》卷四载,法兴王十五年(528)肇行佛法之时,萧梁遣使赐衣着、香物。这次行程应正式打通了萧梁至新罗的海上航线,但文献中并没有明确该航线的具体出海口。

新罗与南朝之间的海上航线,在打通西部出海口的六世纪中期之前,新罗与南朝的海上通道大体是:江浙沿海一带→新罗南部沿海,沿途或经过耽罗和对马岛。

自6世纪中期开始,新罗在真兴王十二年(551)与百济、任那联军对高句丽的征战中,疆域向西北扩张,得到西部竹岭以北、高岘以南十郡。并在554年与百济的战争中,击杀百济圣王,将势力范围推至百济占领的汉江流域六郡之地,辖地已西接黄海。③《日本书纪》卷第十九,钦明十二年〈551年〉“百济圣明王亲率众、及二国兵,二国,谓新罗任那也。往伐高丽,获汉城之地。又进军讨平壤凡六郡之地,遂复故地”。《三国史纪》卷第四,新罗真兴王九年(548):“春二月,高句丽与秽人攻百济独山城,百济请救。(真兴)王遣将军朱玲领劲卒三千击之,杀获甚众……十一年(550)春正月,百济拔高句丽道萨城。三月,高句丽陷百济金岘城。(真兴)王乘两国兵疲,命伊餐异斯夫出兵击之,取二城……(十二年)王命居柒夫等侵高句丽,乘胜取十郡……十五年(554)秋七月,修筑明活城。百济王明襛兴加良来攻管山城,军主角干于德、伊餐耽知等逆战失利。新州军主金武力以州兵赴之及交战,裨将三年山郡高于都刀急击杀百济王。于是,诸军乘胜大克之”。此时的新罗就有了向西的出海口,可以与南朝交往,即汉江出海口一带→东莱郡或建康一带,这段海路大致就是日本遣唐使途经的“新罗道”。

四、佛教造像经朝鲜半岛向日本的再传路径

从古代文献及相关实物资料显示,朝鲜半岛对日本佛教文化特别是佛像的输出主要是百济和新罗,其中百济的影响发生时间更早,日本的佛教公传(538年)是在钦明朝时由百济传入,而且文献记载中百济向日本输送佛像也是从百济进入日本的通道,据考可从都城熊津(公州)或泗沘(扶余)顺锦江至群山湾,再沿百济西部海岸向南航行经木浦、珍岛、莞岛,再向东行至丽水,进而至对马岛穿越对马海峡至日本,这条航线也被认为是自钦明朝以来南朝佛教文化经百济再传日本的通道。[23]该航线在日本的松浦半岛或那之津登岸均有可能。《日本书纪》卷二十二记载了推古十七年(609)百济僧道欣等奉百济王命出使吴地,途中遇暴风,漂至筑紫(福冈)。

新罗向日本输送佛像要晚百济近三十年,正史中较早的记录是敏达八年(579)新罗遣枳叱政奈末至日本送佛像。新罗佛教造像较晚输入日本,可能与新罗接受佛教较晚(528年)及日本对新罗扩张的不信任有关。548至554年间,新罗在高句丽与百济的争斗中周旋,最终成为大赢家,将高句丽和百济分割开,并获取西向出海通道。这也为以后新罗、唐朝联军战胜日本、百济联军打下了基础。

七世纪初,新罗与日本交恶,通过《日本书纪》记载的以下事件有所体现:

推古八年(600年),新罗与日本在朝鲜半岛南部的属地任那交战,“天皇欲救任那。是岁,命境部臣为大将军,以穗积臣为副将军。则将万余众,为任那击新罗”。这次日本军队泛海作战,迫使新罗割六城以请服。

推古九年(601),新罗间谍者迦摩多在对马被捕,同年日本商议进攻新罗。

推古十年(602),日本来目皇子被任命为击新罗将军,集结军众二万五千人于筑紫,并得到百济的侧应,准备攻打新罗,此次行动因来目子“卧病以不果征讨”。

推古十一年(603)来目子逝。同年以来目子之兄当麻皇子为征新罗将军,“当麻皇子自难波发船,丙午,当麻皇子到播磨时,从妻舍人姬王,薨于赤石。仍葬于赤石桧笠冈上。乃当麻皇子返之,遂不征讨”。

当麻皇子的休战,使日本和新罗之间的关系有所改善。至推古十六年(608)新罗人赴日已是“新罗人多化来”的局面,新罗与日本的佛像交流也趋于密切①《日本书纪》载:“推古二十四年(616)新罗遣奈未竹世士贡佛像。”推古三十一年(623)“新罗遣大使奈尔智洗尔,任那遣达率奈未智、并来朝。仍贡佛像一具,及金塔并舍利,且大灌顶幡一具,小幡十二条。即佛像居葛野秦寺(广隆寺)以余舍利金塔灌顶幡等皆纳于四天王寺”。。其中广隆寺供奉的推古三十一年(623)宝髻弥勒,可能是新罗与日本在七世纪初十余年交好的绝响。同年新罗就因任那,又与日本交恶,《日本书纪》:“新罗伐任那,任那附新罗。于是天皇将讨新罗。”

623年已是唐初,之前日本有向隋派过五次遣隋使,从广隆寺宝髻弥勒呈现南朝样式来看,新罗和日本的佛教造像仍在很大程度上延续之前的南式风格,特别是日本,五次遣隋并没有给当时的日本佛教造像带来根本变化。这应该与苏我马子有生之年(626年逝)坚定支持司马达止家族及止利式造像有关,这种南朝风格鲜明的佛教造像,在苏我马子去逝后乃至大化改新以前,在日本一直占据着主导地位。

新罗至日本的传播路线应该从釜山一带穿朝鲜海峡,途经对马岛、壹岐岛至博多。