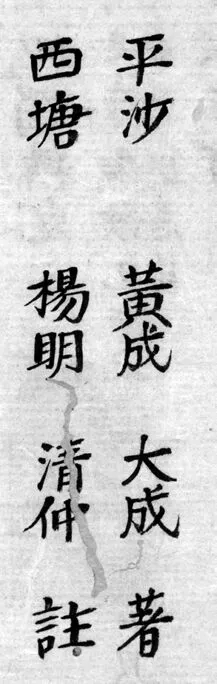

《髹饰录》著者名号及注者姓氏献疑①

何振纪(中国美术学院,浙江 杭州 310024)

《髹饰录》是迄今所见中国古代流传至今的唯一一部关于髹漆艺术的著作。现知该书的主要遗存是传自日本江户时代(1603-1868)晚期的手抄本,该本序言上所署日期为明代天启五年(1625),序言署名为浙江嘉兴“西塘杨明”,他同时也是该书最初的注释者,而作者则署名为安徽新安“平沙黄成”。然而,在现存该书最早的两个抄本上,通过比对发现这两个名字在署名上充满了疑窦。而明清两代文献中对此二人的记录又极为鲜少,由此更加深了对其姓、名乃至身世的疑问。二人所处的江南之地,自古便是中国最为显要的漆艺生产与制作中心所在。《髹饰录》作为一个写作活动,其出现亦与此地的社会背景与艺术风气密不可分。

一、明代江南鉴藏之风的繁盛

距今约八千年前,生活在今天杭州湾南部的中国先民们便率先开始了对天然大漆的利用。从现今所见浙江省余姚市井头山遗址发现的髹漆木器的检测结果看来,早在八千多年以前生活于此地的人们已掌握了对天然漆液进行加工的技术。[1]此后经历历代各朝的积累与发展,中国的髹漆技艺在秦汉之时达到了空前发达的水平,不但已形成了诸多不同的髹饰类型,而且漆器的使用已扩展到了生活日用的诸多方面。随着汉代以后华夏民族进一步的文化融合与发展,中国的髹漆技艺得到了持续的进步与提高,及至明代之时迈入到了“千文万华、纷然不可胜识”的繁盛境地。其时各类髹饰技艺不但各自特色鲜明又交相汇合,而且各色漆器在社会各阶层中广泛流行,使得各种漆艺知识形成了能够汇聚于一身的可能,进而促使《髹饰录》这一奇书得以诞生。

明代的江南之地,商业繁荣、经济发达、交通便利,更为重要的是其人文渊薮。作为中国南方自古以来的文化中心,在文学艺术领域独领风骚、影响悠远。唐宋以降,江南经济及文化教育的发展进一步促使知识传播活动的增长,尤其是印刷术的推广与沿海地区印刷中心的形成,极大地推动了此地出版流通与艺术潮流的活跃程度。自进入明代以后,随着大航海时代的到来,海上丝绸之路日益繁华。为了输入西方人喜爱的茶叶、丝绸与瓷器等中华风物,大量来自海外的白银通过海贸流入中国沿海地区,成为促使明代江南消费文化兴起的重要因素。江南之地经济的发展促进了营造活动的兴盛,随之而来的是文人士绅们附庸风雅与艺术鉴赏趣味的泛起。与造园活动一同受到青睐的是琴棋书画以及对营造雅致园居生活的家具、赏石等各式玩好之物的收藏之风日益盛行。明代繁盛的鉴赏珍藏之风甚或可以追溯至宋代乃至汉代的贵族鉴藏行为,而到明代之时则从早前集中于社会的统治阶层扩展至富有的士绅群体,艺术鉴藏的趣味也展现出了更为丰富的变化。

早在两汉之时,武帝便曾设置秘阁以聚珍藏。到了唐朝之时,宫中的收藏更是从未竭止,私人收藏亦渐成规模。直到两宋之时,贵族的收藏对书画古玩的热情有增无减。宋室后裔赵希鹄曾著有《洞天清录》,当中便列有“古琴辨”“古砚辨”“古钟鼎彝器辨”“怪石辨”“砚屏辨”“笔格辨”“水滴辨”“古翰墨真迹辨”“古今石刻辨”“古今纸花印色辨”“古画辨”各类,并对古器鉴别援引考证,为鉴藏与赏辨之人提供相关知识方面的指南。[2]2其中发挥作用的驱动力之一是当时兴起的金石学潮流,这也间接地体现出了其后文人士绅群体博雅鉴赏趣味得以形成的一个源头。元明之际,这种雅好清赏的趣味更是一发不可收拾。元末明初鉴藏家曹昭便在其编撰的《格古要论》一书中收录了“古铜器论”“古画论”“古墨迹论”“古碑法帖论”“古琴论”“古砚论”“珍奇论”“金铁论”“古窑器论”“古漆器论”“锦绮论”“异木论”“异石论”,共十三项鉴藏内容。从中可见在迈入明代之时鉴藏范畴的不断扩大与品类的进一步细化,同时,与鉴藏相关的经验总结通过著书立说的形式得到了推动和发展。值得注意的是,书中专门列有的“古漆器论”一类,当中已对“古犀毗”“剔红”“堆红”“金”“钻犀”“钿螺”作了分条概述。[3]256-259这为晚明之时出现独立的漆艺论著奠定了基础。

鉴藏之风的流行到了晚明之时日益带动起了更多的鉴赏文本不断谈及各类漆器的特色以及相关知识。其时的鉴藏家高濂便在其著作《遵生八笺·燕闲清赏笺》中列有“论剔红倭漆雕刻镶嵌器皿”,当中总结了宋代雕漆艺术的特点,而且清晰地描述了其时不同漆器的流行情况。[4]555其时,文人雅士的书斋活动已然成为了一门雅致的艺术,漆器在其中亦扮演着了诸多不可或缺的角色。及后,更有明代大画家文征明的曾孙文震亨在其《长物志》中指导读者如何安排一个理想的书斋布局,其书中多处提及漆艺家具的鉴赏及其在书斋陈设中的价值。[5]97由此,便不难理解《髹饰录》为何能于此时此地此情此景应运而生的原因所系。除了在中国历史上经过前朝各代不断累积起来的漆艺知识到了此时已达到了相当成熟且丰富的程度之外,导致其形成的、更为重要的情境是晚明以来在江南之地形成的一个能够汇聚这些知识于一身的社会文化空间。一方面是商业的繁荣、财富的积聚与消费文化的扩展,另一方面是交通网络的发达、知识传播速度的加快以及文化消费的膨胀。漆器的生产及流通与其时的物质生活与文化消费相互联通,不断促使不同阶层的文化流动与沟通的加剧,于是漆艺知识作为艺术传播的文化形式之一在社会各阶层间得以流行起来,并最终促成了晚明之时以著名工匠署名的著书风潮涌现,而《髹饰录》便是其中最具代表性的作品之一。

二、晚明江南名工效应的崛起

与工匠著书立说的出现同时并起的还有名工效应的崛起。长久以来,有观点认为中国古代因受到严重的“重道轻器”观念的影响,从而导致有关工匠的历代记载鲜少。尽管历史上有所述及工匠的相关记录,但大都是借助工匠的典故来表达其他观念,实质上并非专为记录工匠而作。即使曾有诸如《考工记》这样的典籍流传至今,但当中却未曾对相关工匠本身的信息进行过专门的记载。关于具体工匠信息的记录尤其是其名字、籍贯、从事工艺等具体的个人信息只偶见一些文物铭文中有所记载,但即使有也常常语焉不详,十分简约。虽然有关漆工信息的铭文记录传统可追溯到战国至秦汉,但其时在相关器物上留下工匠信息的目的主要是为了追究制作者的责任。如《吕氏春秋》当中便曾谓:“物勒工名,以考其诚,工有不当,必行其罪,以究其情。”[6]280其时不少漆器上标示有工匠的名称以及所负责工种的信息,但显然其中所反映出的社会情境与商品流通剧烈的社会中所标榜工匠的技艺水平明显不同。直至两宋,在漆器上标明制作者信息的做法才逐渐被赋予了更多的意义。例如,江苏常州国棉二厂宋墓曾出土两件花瓣形漆盘,其外部分别书有“杭州胡上牢”以及“庚子杭州井亭桥沈上牢”铭文,表明这些漆器是由杭州的工匠所制造。而一件收藏在日本东京国立博物馆里的花鸟纹剔红长箱,其底上带有针刻“洪福桥吕铺造”铭文,表明其由杭州洪福桥附近的漆器店铺所制造。诸如此类流通在产地以外的漆器作品及其铭文所提到的工匠信息,体现出的意涵更多的是对漆器出品店铺或工匠制作的品质保证。到了元明,工匠留名的意义变得更加突出,尤其是当中的名工匠,反映出越来越具有产品宣传的功能和作用。

如在《格古要论》一书当中,作者便提到了元朝时浙江嘉兴西塘的杨汇擅长剔犀漆器的制作,而剔红漆器则有“张成、杨茂最得名”,戗金漆器有西塘名工彭君宝,并盛赞其“戗山水人物、亭观、竹木鸟兽,种种精妙”。[3]256-259而在明代的漆工当中,从文献及实物所见,最为有名的则有杨埙、姜千里。来自江苏苏州的杨埙,约活动于明朝宣德至天顺年间。据《义士杨景和埙传》记载,杨埙曾于宣德年间习得泥金漆画之法,而且能够自出机杼,技艺绝古出今。[7]7142-7144来自江苏扬州的姜千里,则称作江秋水,“以螺钿器皿最为精工细巧”。[8]627清人阮葵生《茶余客话》曾谓:“千里治嵌漆……皆名闻朝野。”[9]81-82与其同为明代人的王士祯在其《池北偶谈》中亦谓:“近日一技之长,如雕竹则濮仲谦,螺甸则姜千里,嘉兴铜器则张鸣岐,宜兴壶则时大彬,浮梁流霞盏则昊十九,江宁扇则伊莘野、仰侍川,装潢书画则庄希叔,皆知名海内。”[10]404据此可知,包括漆工在内的各种工艺名工及其出品在当时已然成为备受时人所推崇的工艺典范。

除了《池北偶谈》外,清人朱琰在《陶说》里亦谓:“近代一技之工如陆子刚治玉,吕爱山治金,朱碧山治银,鲍天成治犀,赵良壁治锡,王小溪治玛瑙,蒋抱云治铜,濮仲谦雕竹,姜千里螺甸,杨埙倭漆。”[11]5其中所罗列的均是其时最为有名的工匠,表明直至清代中叶,涵盖漆工在内的各种工艺名匠是顾客们争相搜罗相关制作的名品来源。早自宋元之时,精美的漆器制作一直是耗工费时之举,其价值颇为不菲,而明代随着各种不同类型和款式的漆器大兴,名工的影响变得越来越烈,成为明末漆工品牌效应崛起的一个重要体现。在此期间,商业的繁荣与奢侈品的流行为民间漆工积攒名气创造了契机,漆工个人的社会角色亦从团体的工匠体系中逐渐变得清晰起来,著名的漆艺工匠对后世的影响得到了前所未有的加强。《髹饰录》诞生便于此时,与之同期出现的还有其他林林总总的工艺书籍,如出现在嘉万朝(1522-1619)张问之的《造砖图说》、周嘉胄的《装潢志》、成化至弘治朝(1465-1505)午荣的《鲁班经》、崇祯朝(1628-1644)计成的《园冶》、嘉靖朝(1522-1566)龚辉的《西槎汇草》等,反映出了明代名工著述的一股热潮。

明代工艺技术书籍涌现的最为特殊之处是大部分诞生自江南之地。随着江南民间无组织专业技术著述的兴起,这些书籍的撰写、传抄甚至出版,间接地表露出了晚明工匠所处的独特生存状态以及展现出他们对提高其社会地位与改变其职业形象的诉求。《髹饰录》的作者黄成便生活在这样一个社会阶层正在江南之地发生微妙变化的短暂的晚明历史空间当中。对于工匠本身来说,也许生活在此时此刻的黄成正经历着漆工生产活动空间得到瞬间的松绑,名工效应得以迅速扩大,漆艺产品进一步风行的时势之中,为其带来了可能扭转其职业地位的机遇。或许《髹饰录》的书写便是他这一愿望的体现,也许在黄成心目中《髹饰录》一书的写作既可体现其深厚的文化修养,又可展示其丰富的漆艺知识,甚至能够呈现出其传诸后进的名工风范。当然,也有可能《髹饰录》的传播只是他推销其漆艺产品的一种宣传手段和策略。但无论如何,《髹饰录》的诞生必定极大地强化了时人对黄成作为明代著名漆艺名工的认识。对今人而言,该书最为伟大之处便是对中国古代漆艺知识的系统归纳与总结,为后世得以更为真切地认识和理解古人对于这项古老工艺的看法提供了宝贵的线索(图1、图2、图3)。

图1 (传)黄成 明嘉靖 凤鹤剔红圆盒,高14厘米,口径26.5厘米,日本东京国立博物馆藏

图2 凤鹤剔红圆盒(盖面)

图3 凤鹤剔红圆盒①凤鹤剔红圆盒,表以黃漆地、朱漆层,盖表为凤凰与仙鹤纹,配以寿山福海,背景是灵芝唐草纹,四周围绕龙云纹,盒口唐草纹,底有填金铭 “大明嘉靖年制”。在填金铭旁有 “堆朱杨成”於天明七年(1787)刻铭:“此元人黃成所造予家別有鉴定法而后人□勒嘉靖记年固□□所为也今改定焉大倭天明丁未年孟夏堆朱杨成极之”。据此推测,该盒由中国传入日本,由堆朱杨成家十四代均长鉴定为黃成所造,但均长又误以黃成为元时人。

三、关于“黄成”名号的问题

事实上,清中叶以后对于明代著名漆工黄成的认识逐渐被人淡忘,其中一个原因是由于黄成的记录及其作品极少,今天对其认识主要依赖于《髹饰录》的记载,而《髹饰录》至迟在嘉庆年间已在国内失传,直到20世纪初《髹饰录》从日本引介回国并开始在国内重新流行之后,有关黄成作为明代名工的形象才又重新进入到人们的视野。其时,经由中国营造学社社长朱启钤先生引介回国的日本蒹葭堂藏《髹饰录》抄本,经其校勘后曾于1927年刊印出两百本,世称“朱氏丁卯本”。自此以后,该刊本成为了国内传播和研究《髹饰录》的主要版本,其后还包括了王世襄先生在20世纪中叶完成的《髹饰录解说》一书,该书以朱氏丁卯本为底本,在问世以后自20世纪下半叶至今天仍然是国内《髹饰录》研究领域最为重要的参考资料。随着《髹饰录》在国内重新流行,对于明代这位名为“黄成”的漆工的出身一度成为了研究者所关注的命题。

然而,由于有关黄成的记载实在太少,使得对黄成的背景进行考究十分困难。在《髹饰录》之外的其他古代文献记录里,最为靠近黄成所处时代的是高濂在《遵生八笺·燕闲清赏笺》当中的描述,谓:“穆宗时,新安黄平沙造剔红,可比果园厂,花果人物之妙,刀法圆滑清朗。”[4]554-558此外,就只有清人吴骞在《尖阳丛笔》中再次提及到黄成,称:“明隆庆时,新安黄平沙造剔红。”[12]479对比二者的记录,后者记录和描述的内容并没有较前者更为深入,甚至其信息来源很可能是出自于前者。除了此二条记录提及到黄成外,现存明清两代遗留至今相关的文献记录就只剩下《髹饰录》中署名“杨明”的西塘漆工所作序言中提到了黄成,云:“新安黄平沙称一时名匠,复精明古今之髹法,曾著《髹饰录》二卷,而文质不适者,阴阳失位者,各色不应者,都不载焉,足以为法。”[13]4如此寥寥数语,有关其生平的信息亦鲜少,因而导致了后人对其出身产生了疑问,甚至连其名谓及籍贯也出现了不同的认识。

王世襄先生便在其《髹饰录解说》中谈及:“黄成,号大成,16世纪中叶时人。……平沙可能是安徽新安的一个乡镇。”[14]23-24这一看法很可能是援引自朱启钤先生在其编纂的《漆书》中的认识:“黄成,字大成。隆庆中,新安之平沙人。其剔红匹敌果园厂,其花果人物,刀法以圆滑清朗见称。颇长文学,著《髹饰录》二卷,叙述各种漆器之作法,为中国漆工专书。天启五年,西塘杨明,字清仲,注而序之,行于世。”[15]107需要注意的是,桂老在引介《髹饰录》回国之前能够得识该书流传日本,其契机便是在编辑《漆书》期间看到了日本学者大村西崖在所著的《中国美术史》中提及黄成,并介绍了流传于日本的《髹饰录》情况:“民间之制,隆庆中新安平沙有黄成字大成之名人,其所出剔红,可比果园厂,其花果人物之刀法,以圆滑清朗,称赏于人。大成虽业漆工,亦能文字,曾著《髹饰录》二卷,叙述各种漆器之作法,此为中国唯一之漆工专书,天启五年西塘杨明字清仲为之注序,始公于世。”[16]211-212由此可见,认为黄成“号大成,新安平沙之人”的认识,最早从日本大村西崖处传出,并经由朱启钤、王世襄等人所援引。随着王氏《髹饰录解说》的流行,该观点的影响持续至今。

沈福文先生曾在其编著的《中国漆艺美术史》中称:“黄成,号大成,明隆庆时,新安平沙人,又称黄平沙,一时名匠,精明古今髹法。”[17]127此认识很可能亦是遵循自王世襄先生。然而,在王氏解说本问世并逐渐在学界流行以后,却又出现了与之不同的认识引起研究者们的关注。如1981年俞剑华先生在《中国美术家人名辞典》中曾谈及到黄成,并指出文献中描述到的“平沙”一语应为黄成的名号而并非其籍贯。[18]1141后来陈绍棣先生又在1984年第22辑《文史》杂志上发表《<髹饰录>作者生平籍贯考述》一文,当中从讨论新安的地名出发,进而谈到了黄成的名号应该是“平沙”,并指出该名号的来源很可能与古琴曲名《平沙落雁》有关。[19]252-259其提出的理据主要在于《髹饰录》序言中所描述的“新安黄平沙”五字的结构上。既然“新安”是地名,那么“平沙”不太可能是地名,因为倘若黄成来自“新安”并以此地望来尊称之,应该称为“黄新安”,而不是“黄平沙”。而且,从惯例上来说,中国古代亦没有“籍贯+姓氏+籍贯”作称呼的。而更重要的是,在翻查明清两代 《徽州府志》后,均不见有关于“平沙”作为地名的记载。于是,由此可以得识“新安”作为黄成的籍贯所在,“平沙”则很可能并非地名,或许理解为黄成的号更为合理。

不过,经笔者仔细比照流传日本的《髹饰录》抄本发现,不同抄本的“乾集”及“坤集”的开篇部分,均在其右下角署名的地方清晰可见两处的署名写着作者“平沙 黄成 大成著”7字,并且与之非常工整对称地署着注者信息“西塘 杨明 清仲注”7字。“西塘”是浙江嘉兴的地名,“杨明”是姓名,“清仲”是字。那么,“平沙”与“西塘”相对,依中国古代署名书写对应结构来看,“平沙”也应该是类似“西塘”一样是地名。由此,有关黄成的号来自“平沙”或是“平沙”作为地名,也许还需要有待更多的资料发掘与信息披露才能有更为明确的认识得到呈现(图4、图5、图 6、图 7)。

图4 德本《髹饰录·乾集》杨明与黃成署名格式

图5 德本《髹饰录·坤集》杨明与黃成署名格式

图6 蒹本《髹饰录·乾集》杨明与黃成署名格式

四、关于“杨明”姓氏的问题

由迄今所见流传下来的《髹饰录》抄本情况推断可知,杨明是《髹饰录》诞生之初最为重要的传播者。杨明不但为写作简略且行文晦涩的《髹饰录》原文逐条作了注释,而且在书前写下了一篇序言,透露出了明代漆工对中国漆艺历史的认识。杨明在序言中同时述及了黄成,并表明了自己出身于西塘。早在元明之时,浙江嘉兴西塘曾是江南地区十分重要的漆艺制作中心,其时诸多著名漆工云集该地从事各类漆艺生产活动。当中便有“杨”姓一支,尤为擅长剔红器皿制作。在《髹饰录》自日本传回中国之前,其时人们对来自西塘的这位名为“杨明”的漆工几乎毫无所识。《髹饰录》的复归使得杨明一如黄成那样开始逐渐为时人所关注,甚至与黄成一样被视为有明一代最著名的漆工之一。在《髹饰录》传回中国之初,由于当时传回的原蒹葭堂藏抄本讹谬颇多,于是朱启钤先生经过细致校勘后才重刊行世。需要注意的是,桂老在校对时将原蒹葭堂抄本上多处写成“扬明”的地方统一校勘成为“杨明”,其后,随着王氏解说本的流行,桂老所校订的“杨明”一名被广泛采用,从而使得原抄本上写作“扬明”的情况长久以来未再为人所关注。直到20世纪70年代初,原蒹葭堂抄本的影印本在台湾公开刊出以后,有关杨明姓氏的问题才在国内学界浮现出来。

上世纪70年代初,任职台北故宫博物院的索予明先生从事中国古代漆器研究,却因其时两岸分隔的情势,在台湾岛内未能觅得朱启钤先生所校刻的《髹饰录》版本,退而辗转从日本东京国立博物馆借得原蒹葭堂藏抄本复印本作为底本作为研究对象。在取得该抄本的复印本后,索予明先生从抄本序言后署名“天启乙丑春三月西塘扬明撰”出发,对比了康熙二十四年(1685)《嘉兴府志》中“人物艺术门”所记“张德刚,父成,与同里扬茂俱擅髹漆剔红器”,以及清宫旧藏“剔红花卉纹渣斗”上所刻“扬茂”款名,认为西塘一支为“扬”姓,乃提手之“扬”。该观点最早出自其《剔红考》一文,该文发表于1972年第六卷第三期台北故宫博物院《故宫文物季刊》上。[20]21-28及后,索予明经台湾商务印书馆在1974年出版其著作《蒹葭堂本髹饰录解说》,书中将《髹饰录》注者统一写作“扬明”。[21]在进入到21世纪以后,大陆学界则以东南大学张燕(长北)教授为代表,在其《髹饰录》研究的过程中吸收了索予明先生的观点,在杨明的姓氏问题上采“扬”姓。除了参考索予明相关论证理据外,长北还认为:原蒹葭堂藏《髹饰录》抄本“有据在前,丁卯朱氏刻本转抄转刻在后,此为《髹饰录》初注者为扬明”的又一理由。[21]541-542

实际上,对于索予明在“杨明”与“扬明”的选择上,王世襄曾在2004年编辑出版的《髹饰录(合印蒹葭堂抄本、朱氏丁卯年刊本)》一书中做过说明:“姓氏杨、扬,古时通用,如杨雄亦作扬雄。索氏后记,杨明一律作扬明,盖因祖本蒹葭堂本作扬,故从之。……朱桂辛先生丁卯刻本,则用杨明而不作扬,可能因前者较为通俗常见;亦可能大村西崖氏寄来抄本已将扬改为杨。今合印两本,杨、扬二字实难求得统一。”[23]80笔者对照原蒹葭堂藏《髹饰录》抄本发现除序言最后之处还有“乾集”与“坤集”卷首共有三处出现注者的名字,序言及“坤集”卷首处为“扬明”,而“乾集”卷首处则为“杨明”,就抄写面貌来看判断,该本关于注者姓“扬”还是“杨”就蒹葭堂抄本的书面所记实难以判断。此外,前述康熙二十四年《嘉兴府志》关于西塘“扬茂”的记录,较之更早的《格古要论》则有“元末西塘杨汇,有张成、杨茂剔红最得名”之描述。[3]256-259再对照另一个流传于日本原由德川宗敬氏所收藏的《髹饰录》抄本,其上则有上述三处注者署名的地方均写作“杨明”。

这个在日本被称为“德川本”的《髹饰录》抄本,原来由日本政治家、农学博士德川宗敬所收藏。德川宗敬于1943年将其继承的家族共三万册江户时代与工艺美术相关的藏书捐赠给当时的帝室博物馆(该馆于1952年更名为东京国立博物馆)。但该本在入藏公共收藏后在相当一段时间内未有受到研究者的关注,其中一个原因是由于朱启钤先生所校勘的《髹饰录》刻本传回日本所产生的影响。朱氏丁卯本订正了抄本的诸多错误,而且版刻精美,再加上王氏解说本的问世,使得日本学界同样倚重于该本而令早年流传日本的抄本受到的关注度下降。直到进入20世纪80年代以后,日本学者樋口雄作、佐藤武敏等人在回顾《髹饰录》抄本问题时,才发现这个来自德川家族所收藏的《髹饰录》抄本可能较蒹葭堂本更为重要。[24]15-24由于该本文面更加清晰、错讹更少,而且诞生时间与蒹葭堂抄本相近,因而被日本学者推断为很可能是蒹葭堂抄本的母本,又或是与蒹葭堂抄本有着共同的母本,而抄写质量则较其他江户时代的抄本更高。[25]56-64这个发现不但改写了对《髹饰录》早期传播情况的认识,而且为注者的姓氏究竟是“杨”抑或“扬”提供多一项讨论的证据。倘若德川宗敬所藏抄本真是蒹葭堂抄本的母本,那么,至少有关注者的姓氏问题仅按照原蒹葭堂藏《髹饰录》抄本改为“扬明”的判断便不能成立,因为它们在前一个抄本上更多的是写作“杨明”(表1、表2)。

表1

表2

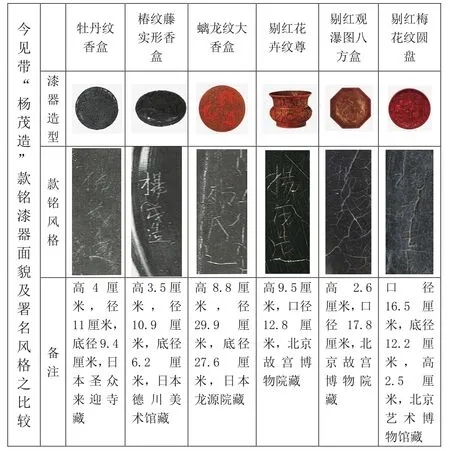

另外,从这两个迄今所见最早的《髹饰录》抄本上还有一些小字的补注值得注意。譬如在“乾集”卷首附赞后有“一本至作大为是”“坤集”罩明第五洒金条杨注旁有“一本作日”、尚古第十八仿效条杨注旁有“一本作而”等记录推测,这两个抄本在抄写过程中必定还有其它抄本或多个母本存在。或许,这两个抄本本身亦互不隶属,而是各有抄出之处。这种可能性的存在主要是因为除它们以外,迄今尚未发现有较此二者更早的别本可资对照。究竟传入日本之前的《髹饰录》祖本面貌如何,迄今仍然无从得识。然而,尽管有关其母本及出处的相关问题至今依旧疑团重重,但早在大村氏以及朱启钤先生对原蒹葭堂藏《髹饰录》抄本进行勘校之时,在面对抄本上注者姓氏“扬”“杨”二字的写法,最终统一为“杨”姓,虽然王世襄先生言朱启钤先生可能是因其通俗易懂之故,但尚属猜测,真正原因并未弥清。除文本字迹外,在相关文物的款刻方面,笔者对照了索予明先生所引证的“剔红花卉纹渣斗”以及现今中日收藏中公开的其他5件带有“杨茂”款铭的漆器,发现这6件漆器的款铭中有4件写作“杨”、2件写作“扬”。事实上,款铭上的“扬茂”字样也可能是行书效果所致。就此6件漆器款铭看来,西塘漆工为“杨”姓一支的可能性较高。如是这般,这或许就间接地证明了《髹饰录》注者应为木字旁之“杨”姓(表3)。

表3

五、结语

《髹饰录》作为一本在中国失传数百年的奇书,尽管复归至今已将近百年,但除了有关其著者及注者的名号及姓氏问题之外,还有许许多多诸如此类的相关疑问尚未得到明晰。如王世襄先生曾指出《髹饰录》是“黄成自撰还是经人整理”的问题,四川美术学院何豪亮先生曾谈到《髹饰录》出现时是否存在过版本的问题,以及索予明、长北等讨论过的作者为何不厌其烦地套用各种经史典故等问题,这些问题归根结底都与《髹饰录》的作者及注者的经历和所处背景相关。对于《髹饰录》著者与注者的名号、姓氏提出疑问并展开探究,其目的便在于希望能够在细节上为更深入地认识其作者与注者的个人信息提供一些线索,同时也为尝试从更细腻的角度切入了解明代漆工个体生活的情状提供一点启发。