父母关系感知与大学生攻击性行为:手机成瘾的中介作用*

段熙明 贾雨航 李圣洁 张欣瑶 荣丽敏 刘德彪 刘 燕,2△

(1济宁医学院精神卫生学院;2济宁医学院循证医学中心,济宁 272013)

攻击行为作为一种破坏性行为,在社会上被公认为是一种严重的问题[1]。据2015年至2017年的暴力事件数据显示,近60%的案件涉及故意伤害,约50%案件,事件被告人为18岁以上的在校大学生,在宿舍发生的事件超过1/3,大学生的攻击性行为已经逐渐成为一种多发的社会性负面行为[2]。大学生攻击性行为的产生,主要有外界环境和个人特质2大影响因素。外界环境中的家庭因素,父母之间冲突发生的频率越强,子女的攻击性水平越高[3]。父母之间的频繁冲突会使子女对家庭缺少温暖体验,从而会封闭自我不再与外界产生信息交流,最终发生手机成瘾[4]。以往对大学生手机成瘾的研究中,研究者探讨了家庭教养方式[5]、成人依恋[6]、人际关系[7]等一系列因素的影响,对于大学生手机成瘾造成的个体行为偏差的相关研究并不多。本文通过对大学生施测问卷以调查大学生父母关系感知、手机成瘾和攻击行为三者之间的关系,对减轻大学生手机成瘾程度以及攻击性提供有效的方法。

1 对象和方法

1.1 对象

2021年5月邀请277名在校大学生进行问卷调查,其中男生115例,占41.5%,女生162例,占58.5%;独生子女114例,占41.2%,非独生子女163例,占58.8%;来自城镇135例,占48.7%,来自农村142例,占51.3%。本次调查尊重了调查对象的知情权,遵循研究的伦理学原则。

1.2 调查方法

本次研究采用问卷调查的方式,内容包括基本情况(性别、户籍、是否独生子女等),父母关系感知问卷,手机成瘾指数量表(Mobile Phone Addiction Index,MPAI),攻击性量表(The Aggression Questionnaire,BPAQ)。

1.2.1父母关系感知问卷 该量表由张娥(2012年)编制,由3个维度组成,即父母关系消极感知、父母关系积极感知和父母关系绝望感,该问卷共73个项目,所有题目采用5点计分[8],评分范围由1~5,1=几乎从不、2=偶尔、3=有时、4=经常、5=总是,总分范围是73~365分。个体父母关系感知总分为积极感知维度得分减去其他两个维度,个体总分越高表示个体对父母关系感知越积极。该自编问卷前测效度具有较好的可靠性。在本研究中,该问卷Cronbach'sα为0.916。

1.2.2手机成瘾指数量表 由香港Leung编制,该量表共有17个项目,分为失控性、戒断性、逃避性和低效性4个维度,该量表计分方式为李克特5级评分,评分1~5分,1=从不、2=偶尔、3=有时、4=经常、5=总是,总分范围为17~85分,得分越高,表明手机成瘾的倾向越高。被试者在17个条目中,对8个条目作出肯定回答,即被界定为手机成瘾者。在本研究中,该问卷Cronbach'sα为0.922。

1.2.3攻击性量表 本研究采用由Buss和Pery (1992年)编制的攻击性问卷,该问卷分为躯体攻击(包括第2,5,8,11,13,16,22,25,29题)、言语攻击(包括第4,6,14,21,27题)、愤怒(包括第1,9,12,18,19,23,28题)和敌意(包括第3,7,10,15,17,20,24,26题)4个维度,共29道题目。量表采用5级评分,1表示“完全不符合”到5表示“完全符合”,其中两题题目(9题和16题)计分方式为反向计分,攻击性倾向与量表所测得分呈正比。各个分量表的得分和量表总分为其所含条目的得分之和。一个人的得分越高,攻击性越强。为了便于理解,在计算分量表的得分和量表总分时,采用数学方法将其转换为0~100分的得分范围。以往研究发现其a系数0.61~0.81,具有良好的信度。在本研究中,该问卷Cronbach'sα为0.944.

1.3 统计学方法

运用Excel表格收集整理,SPSS22.0统计软件进行分析,统计方法采用Pearson相关分析、聚类分析等,运用SPSS中Process插件和AMOS软件对各个量表总分进行中介效应检验。以P<0.05认为有统计学意义。

2 结果

2.1 大学生手机成瘾、攻击性行为现状

大学生手机成瘾指数量表得分为(56.11±14.67)分,攻击性量表得分为(89.46±22.62)分。手机成瘾人数238人,占85.9%。

2.2 父母关系感知、手机成瘾与攻击性的关系

父母关系消极感和绝望感对手机成瘾具有相关性,与大学生攻击性水平亦有相关性,而积极感知维度与手机依赖和攻击性不存在相关。父母关系感知、手机成瘾和攻击性两两之间均呈相关。见表1。

表1 父母关系感知、手机成瘾以及攻击性的相关性分析(r)

2.3 手机成瘾在父母关系感知与攻击性中的中介作用

2.3.1手机成瘾的中介作用分析 本研究以父母关系感知为自变量,攻击性得分为因变量,手机成瘾得分为中介变量。由于直接使用该模型的拟合效果欠佳,本文使用了一次MI修正。修正后的拟合度指标分别为χ2/df=2.935、GFI=0.957、CFI=0.979、TLI=0.966、RMSEA=0.084,模型拟合处于可接受范围。

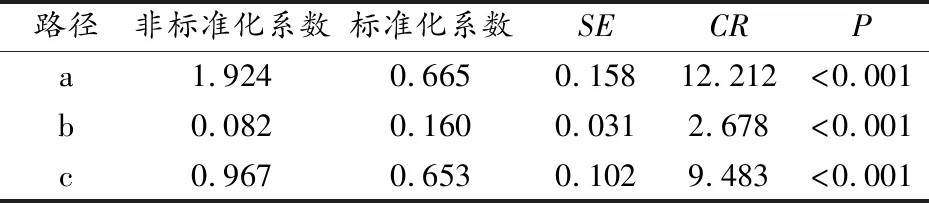

如表2,a、b、c三条路径均在P<0.05水平显著。本研究采用Bootstrap法(在95%置信区间下,抽样5000次)检验中介效应。见表2。

表2 路径检验

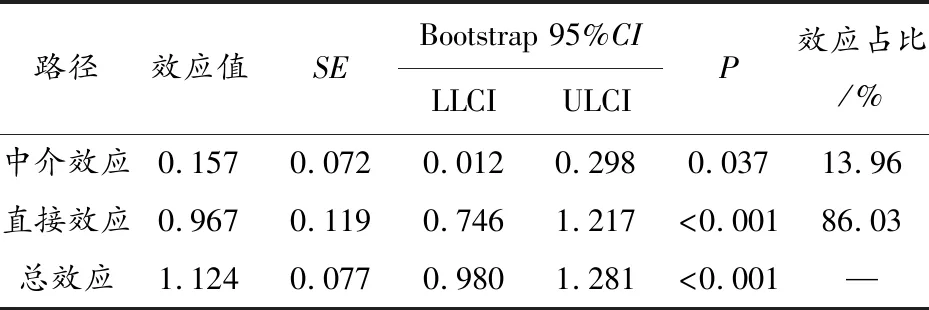

表3 效应占比

2.3.2手机成瘾的中介效应检验 以父母关系感知为自变量,手机成瘾为中介变量,攻击性为因变量,置信区间设置为95%。结果发现中介效应和直接效应的偏差校正区间(0.012~0.298)和(0.746~1.217),中介效应显著,占比13.96%。说明大学生手机成瘾在父母关系感知与攻击性间的中介作用显著。见图 1。

图1 中介模型

3 讨论

大学生攻击性行为是造成大学生伤害事件的重要原因,给家庭和社会都带来了很大的影响,应该引起家庭和社会的高度重视。

据《中国互联网网络发展状况统计报告》显示,截至2018年12月,我国网民规模达8.29亿,其中学生群体最多,占比高达25.4%,同时报告显示,20~29岁年龄段的网民占比最高,达到26.8%[9]。由此推断,大学生作为以上两种身份的集合体,在我国网民数量中占有较大比例[10]。大学生处于从校园到社会的过渡阶段,一方面内心想法丰富且急于开展实施,另一方面又受学生身份的限制而无从下手,这时候具有移动网络特点的手机便发挥出其独特优势,大学生时间上相对比较自由,接受新事物的能力强,心智不够成熟,手机成瘾便成为他们面临的普遍问题。

本文结果显示,父母关系感知对手机成瘾和攻击性均呈负性相关,手机成瘾对攻击性表现了孩子对亲密关系的认识,是以父母作为参照模板,当作为主要家庭成员的父母对后代展现出长久的冲突,会对孩子产生潜移默化的影响,使得孩子习惯性地误以为吵架是解决问题的方式,在其以后面对与他人的交往时,行为上表现出消极行为甚至是过激行为[11]。当学生生活在父母争吵时间长,频率高的家庭时,容易通过手机上社交或者沉迷于手机游戏来逃避这种负面环境。大学生中手机成瘾者在空闲时间较少地与父母沟通联系,在家庭中与父母的关系也更差[12]。父母之间的频繁冲突会使子女对家庭缺少温暖体验,从而会封闭自我不再与外界产生信息交流,最终发生手机成瘾[13]。长期处于缺乏交流的环境下,学生在人际交往中难以形成正确的应对方式,在人际交往中感受到更多的负面情绪,学习和生活更容易采用攻击性的方式处理问题[14]。因此,父母要学会管理情绪,主动和孩子进行良性沟通,营造温馨的家庭环境,满足孩子的心理需求,减少手机成瘾的出现[15]。

另外,父母关系感知通过手机成瘾的部分中介作用对攻击性间接影响,手机成瘾在大学生父母关系感知对攻击性中介检验的结果证明了这一观点。当学生在家庭中成长中,父母对其展现积极的和谐相处,那么个体就会满足心理需要对当前环境形成安全的依恋心理。否则,导致尚未满足心理需求而产生恐惧等的消极情绪。为了缓解这种不适,学生会转向手机寻求娱乐和陪伴,造成手机的过度使用。在手机使用过程中,学生会接受到各种复杂的信息,当学生观察到他人表现出的特定攻击行为时,学生很可能去执行相似的攻击行为,加剧危险行为的出现[16]。因此,家庭、学校和社会都应该重视学生行为素质的培养,减缓或迁移攻击情感,建立和谐的人际关系。

本研究中,样本发布较少,数据代表性较弱。问卷中无关变量数量太少,张娥等人研究显示,父母关系感知与父母的学历有关,而问卷设置中并未涉及。其次,本研究测量手机成瘾使用的是MPAI量表,该量表制作至今已有13年,虽然该量表比较经典,但在以后研究中,可编制一些更为精细、准确度更高的量表对手机成瘾进行更全面的测查。

利益冲突:所有作者均申明不存在利益冲突。