从原型盆地叠加演化过程讨论沉积盆地分类及含油气性

窦立荣,温志新

(中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

1 研究背景

100多年的油气勘探开发历史不仅证明了“没有沉积盆地就没有油气”,也证明了不同沉积盆地类型含油气丰度差别很大[1]。因此,研究沉积盆地的分类方法、探索盆地类型与油气富集之间的关系已成为石油地质领域的重要研究课题。自上世纪50年代以来,国内外出现了多种沉积盆地分类方案,按理论基础可分为 3大类:①以槽-台学说为基础,亦称为前板块构造时期的盆地分类方案,典型代表是Umbgrove[2]和Weeks[3];②以板块构造学说为基础,代表人物有Halbouty等[4]、Dickinson[5-6]、Klemme[7]、Bally[8]、陈发景等[9]、Kingston等[10];③以地球动力学为基础,代表人物有刘和甫[11-12]、陆克政等[1]、Allen等[13]。分类方案的不断涌现是由于已提出的分类方案或多或少地存在不足。如槽-台说以活动区和稳定区(或地台区)两大构造单元为基础,根据盆地形状和位置进行类型划分,虽然分类方案简洁明了,但缺乏对盆地形成机制的诠释。板块学说的分类最丰富,主要基于盆地所在板块边界类型及下伏岩石圈动力机制进行分类,不足之处在于缺乏对各类盆地之间相互关系的系统解释。地球动力学说的分类方案重点强调了盆地形成的应力环境及其对构造格局、沉积物的控制作用,但对盆地演化过程分析明显不足。因此,有必要探索一种新的简单易行的沉积盆地分类方法,不仅能用统一理论体系解释各类盆地的成因及其不同类型之间的关系,还能反映不同类型盆地的油气地质条件,并对含油气远景具有预测功能。

沉积盆地作为全球构造的主要单元之一,其形成、叠加演化同样受全球板块构造运动的控制。某一地质时期特定的板块构造位置具有特定的动力机制,形成特定的盆地类型,称之为原型盆地。不同原型盆地形成独特的沉积-构造体系决定不同的含油气条件,这一认识早已得到业内专家的共识,Weeks[14]早在1958年就提出“要了解石油的产出,就必须回到原始沉积盆地中去”,童晓光等[15]认为古地质时期盆地类型对生储盖等成藏要素的形成至关重要。但只了解某一地质时期的原型盆地还远远不够,随着板块运动的不断进行,不断有新的原型盆地形成叠加,早期原型盆地的成藏条件会被不断改造。因此,本文以板块构造演化过程为线索,利用IHS商业数据库等资料,系统解剖全球483个沉积盆地(见图1)前寒武纪以来的成盆演化历史,结合拉张、挤压及剪切 3种应力环境,建立不同板块构造位置所形成的原型盆地叠加演化及沉积充填模式,剖析每类原型盆地油气成藏条件及后续变化情况,为沉积盆地科学分类及含油气远景准确预测奠定基础。

图1 全球14 类483 个沉积盆地分布图

2 板块构造演化与威尔逊旋回

2.1 全球板块构造演化

自上世纪60年代以来,随着大陆及海洋钻探工程的不断进展,新元古代以来全球板块构运动的演化过程越来越清晰。前寒武纪末期,地球上存在彼此分开的古老克拉通,即北美古陆、波罗的古陆、冈瓦纳古陆(包括现今的非洲、南美洲、澳大利亚、南极洲、印度和阿拉伯)、西伯利亚古陆和中国的华南、华北、塔里木等小陆块[9,16]。古生代,上述古老克拉通逐渐靠拢,在二叠纪形成了全球一个超级大陆(潘基亚超级古陆)、一个大洋(古太平洋)和一个海湾(古地中海)的构造格局[9,16]。中生代潘基亚超级古陆伴随着新特提斯洋、印度洋、大西洋的形成,全球大小板块整体处于拉张应力环境,以发生裂解为主。新生代,随着大西洋、印度洋的持续扩张,太平洋收缩,新特提斯洋关闭,全球板块形成了整体伸展拉张、局部挤压碰撞的构造格局[16-17]。

2.2 威尔逊旋回

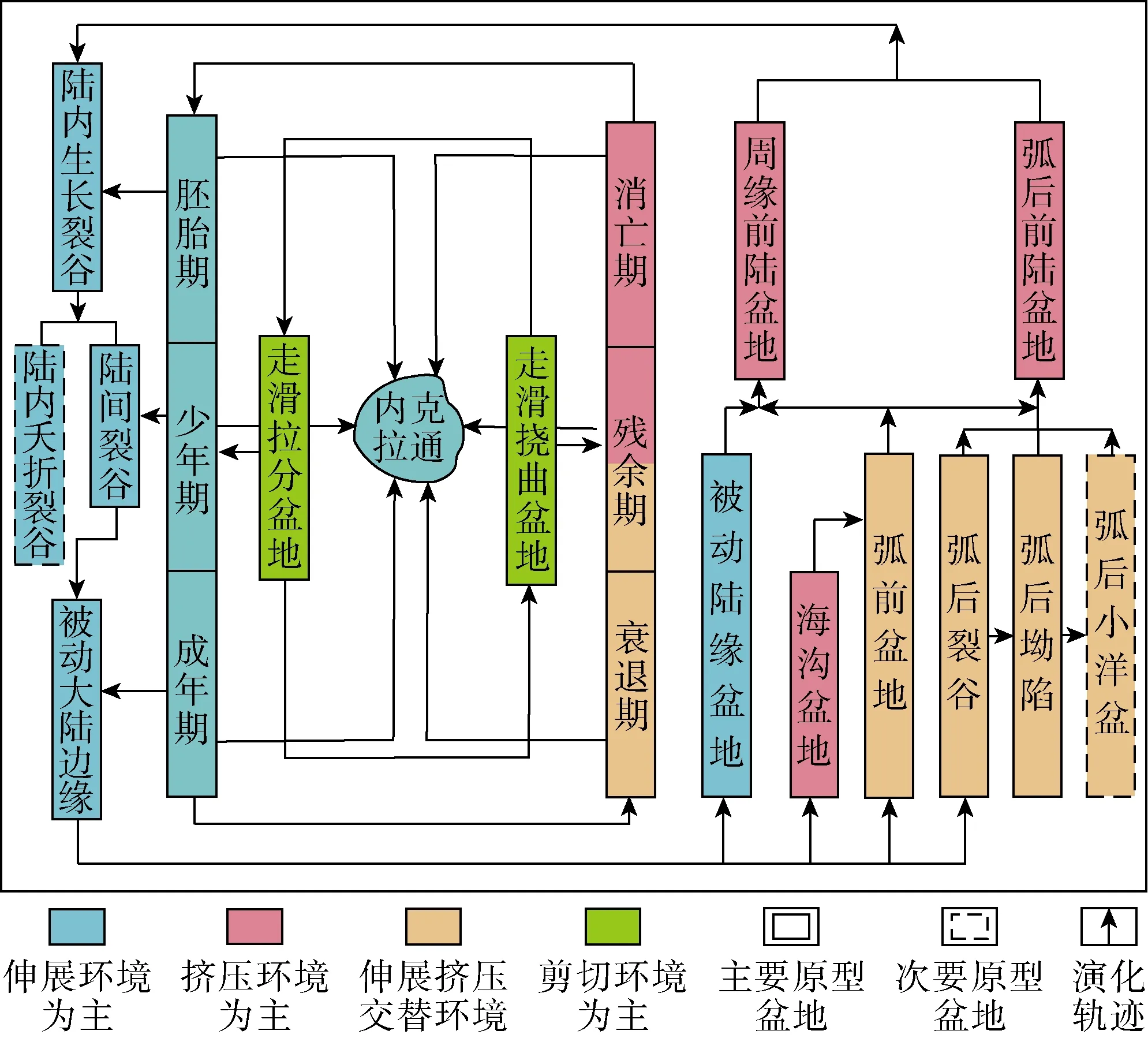

作为板块学说的主要创始人之一,加拿大地质学家 Wilson[18-19]从北大西洋两次开合的演化历史以及东非大裂谷-红海-亚丁湾的形成过程得到启示,认为大陆张裂、扩张可生成海洋。海洋收缩,两岸闭合,则形成山脉或陆地,从张裂、扩张到收缩、闭合,构成为一个完整的板块运动演化旋回。并将这个完整旋回划分为6个阶段(见图2):①胚胎期,地表生成裂谷,如东非裂谷;②少年期,裂谷向两侧扩张形成海峡,如红海、亚丁湾;③成年期,扩张为广阔的海洋,如现代大西洋;④衰退期,在海洋的一侧或两侧边缘发生消减,生成岛弧,如太平洋;⑤残余期,两侧板块闭合,并生成新的山脉,如地中海;⑥消亡期,构成碰撞缝合线,如喜马拉雅山等。Burke[20]称这个洋盆发展旋回为威尔逊旋回。李春昱等[21]认为这个海洋张裂、闭合造山概念可以成功地解释全球板块构造演化与海洋、造山带等主要大地构造现象之间的关系,提供了一个科学的全球构造演化新模式。

图2 威尔逊旋回与原型盆地叠加演化关系图

3 原型盆地类型、形成机制与含油气性

威尔逊旋回可以科学地解释海洋、岛弧、山脉等大地构造现象。沉积盆地作为全球主要构造单元之一,其形成和发展与这些地质构造现象休戚相关,也应该得到合理的解释。基于此原理,通过解剖全球 483个主要沉积盆地前寒武纪以来成盆演化历史发现,威尔逊旋回的各个阶段盆地的形成机制、盆地类型具有一定的规律性(见图 2):①前半个周期成盆动力以伸展拉张应力环境为主,后半个周期以挤压碰撞为主,而剪切应力可以存在于板块构造演化的整个过程,只有局部形成以走滑为主的扭张和扭压应力体系;②每个阶段能够形成固定的盆地类型,称之为相应阶段的原型盆地,将每个阶段一定能够形成的原型盆地称为主要原型盆地,可能形成的原型盆地称为次要原型盆地。

3.1 伸展拉张阶段

3.1.1 陆内生长裂谷盆地

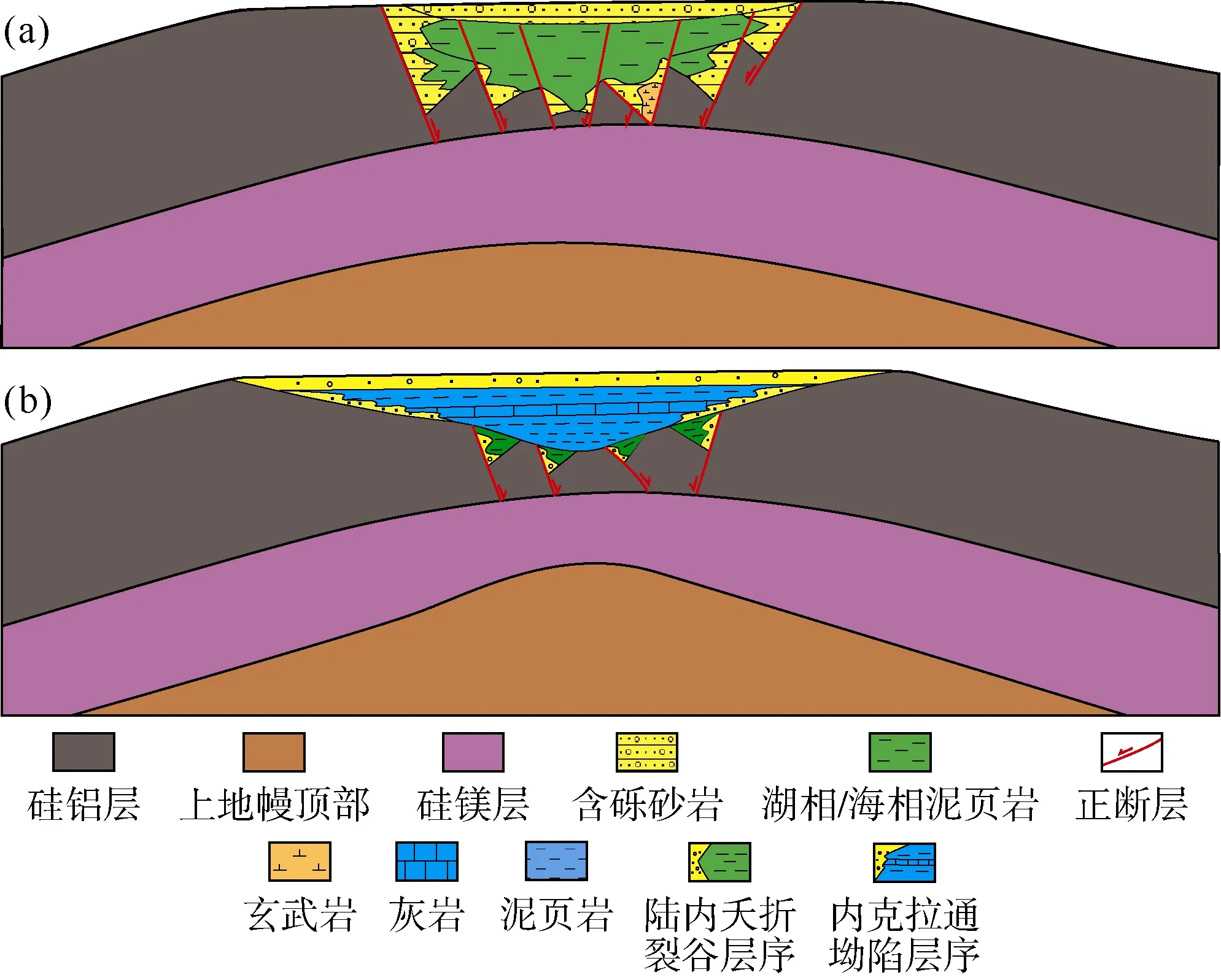

陆内生长裂谷是胚胎期形成的主要原型盆地,是伸展拉张作用使整个岩石圈破裂而形成的狭长沉降带(见图3a)[22]。与前人陆内裂谷盆地概念的区别在于强调边界断裂一直控制着整个盆地的形成和发展,是目前还在活动(生长)的裂谷盆地。现今地理环境主要为湖泊状态,地震和火山活动频繁,火山活动主要产物为拉斑玄武岩和碱性玄武岩,属于高热盆地,地温梯度为(38~45)℃/km[9,22-24]。典型盆地为东非陆上阿尔伯特裂谷盆地,其动力机制是地幔深部物质上涌形成热点,岩石圈受热上浮引起地壳减薄并形成拉张性断裂,盆地基底下降,基底属性仍为陆壳,每个盆地由一个或多个生长断层发育的地堑或半地堑组成[22-24]。

图3 伸展阶段原型盆地叠加演化模式图(据文献[22]修改)

阿尔伯特和苏伊士湾等陆内生长裂谷均已证实具备形成可采储量大于6 800´104t油当量的大油气田的地质条件[22-24],油气富集程度较高。每个盆地内由生长断层控制的单个断陷往往形成一个独立的含油气系统。烃源岩为深湖相泥页岩,有机质以Ⅰ型和Ⅱ1型为主,TOC值为1%~5%;陡坡带发育冲积扇-水下扇-重力流沉积体系,缓坡带发育扇三角洲、辫状河-三角洲和重力流沉积体系;区域盖层为最大湖侵期泥页岩;张性断裂与砂体配置形成横纵向油气运移网络;以构造成藏组合为主,油气主要富集在滚动背斜、断鼻、断块之中[22-24]。受断裂多期次幕式活动影响,常规油藏可能被破坏形成重油、油砂两类非常规矿藏,由于现今地表以湖泊地理环境为主,工程作业难度大,其他类非常规勘探价值有限。

3.1.2 陆内夭折裂谷盆地

陆内夭折裂谷是少年期形成的一类次要原型盆地,是陆内生长型裂谷盆地发展到一定程度,地幔深部热点消失,岩石圈随后发生热沉降进入坳陷萎缩阶段的裂谷盆地。与前人提出的裂谷盆地[7]相比,更加强调主控边界断裂的活动状态差异,即控盆断裂活动已经进入停滞期且后续不再活动的裂谷盆地。如果位于陆内,断陷湖盆萎缩并被河流、冲积扇等陆相沉积充填而消亡,现今地表主要为陆地及沼泽环境,如松辽盆地、锡尔特盆地、西西伯利亚盆地等(见图1)[25-28]。如果位于薄陆壳的大陆边缘海上,被河流—三角洲相沉积充填,现今地表为浅海陆架环境,如北海盆地(见图 1)[29]。盆地为以断陷为主的“长断短坳”结构,中下部为断陷层系,上部为坳陷层系(见图4a)。与陆内生长型盆地相比,由于深幔热点停止活动,地温梯度有所降低,一般为(31~39)℃/km[24-29],但仍属热盆地。

图4 陆内夭折裂谷盆地(a)、克拉通盆地(b)结构剖面示意图

勘探证实,该类盆地在进入衰退之前与生长裂谷具有同样的沉积充填特征,再加上已经进入稳定拗陷阶段,具有极好的大油气田形成条件[24-30]。但是,并不是所有裂谷盆地都为湖相沉积充填,如西西伯利亚盆地,主裂陷期沟通海水,发生广泛海侵,富含Ⅰ和Ⅱ1型有机质的优质烃源岩,TOC值为 1%~11%,目前已发现 105个大油气田,为油气富集程度最高的陆内夭折裂谷盆地[28]。类比分析认为该类盆地中,海相沉积充填的裂谷比湖相沉积环境裂谷非常规油气勘探潜力更大。

3.1.3 陆间裂谷盆地

陆间裂谷盆地是少年期形成的一类主要原型盆地,是指当陆内生长型裂谷继续扩张,基底出现初生的、温度高的狭长洋壳的沉积盆地[9](见图 3b),Dickinson称之为原洋裂谷[5],属于陆内生长型湖盆/海盆向开阔被动大陆边缘盆地的过渡阶段,该类型盆地的概念与前人一致。典型代表为红海盆地(见图 1),属于高热盆地,地温梯度高于50 ℃/km[31]。构造上以洋中脊为中线,两岸陆壳上发育阶梯状张性断裂系统。早期沉积充填为陆相粗碎屑。后期由于海水大量侵入、缺乏淡水补给,加上高地温梯度和低纬度环境,碳酸盐岩和蒸发盐岩比较发育[31]。

该类盆地虽然是在陆内生长裂谷之上叠加而成,由于大洋中脊造成的强烈火山活动和极高热流值,导致陆间裂谷发生持续热隆升及断块活动,早期生长裂谷阶段所形成油气藏易受到破坏,发生二次甚至多次成藏,常规油气富集程度可能降低,可能会形成重油油砂等非常规矿藏。红海盆地勘探程度低,不排除在盐下断垒上礁滩体或碎屑岩中富集油气的可能。由于现今地理环境不能进行工程作业,其他非常规油气勘探价值有限。

3.1.4 被动大陆边缘盆地

被动大陆边缘盆地是成年期形成的一类主要原型盆地,是离散型大陆边缘,也称之为大西洋型大陆边缘或不活动型大陆边缘的沉积盆地(见图3c)[10,32-34]。典型盆地为桑托斯、尼日尔三角洲和卡纳尔文等盆地(见图1)。它是经过陆内裂谷(基底为陆壳)到陆间裂谷出现窄洋壳后,软流圈继续扩张,带动岩石圈向洋中脊两侧运动,形成开阔的新生大洋,此时大陆边缘如放置于传送带上被动地向洋中脊两侧搬运,称之为被动大陆边缘。随时间的延续,被动陆缘发生热沉降,加上由于沉积物负荷的重力作用导致的区域性挠曲沉降,形成大范围的沉积棱柱体,分布于陆壳、过渡壳及洋壳上,向远洋方向以厚度1 000 m为外围边界,称之为被动大陆边缘盆地,该类型概念与前人一致。一般火山活动较少,为中热盆地,地温梯度为(25~35)℃/km[32-35]。

该类盆地沉积充填厚度大,沉积中心一般 5~12 km,纵向上包括下部陆内生长裂谷盆地碎屑岩(少数裂谷晚期发育碳酸盐岩建造)、中部过渡期陆间裂谷碎屑岩(少数盆地以发育红海型碳酸盐岩和蒸发盐岩沉积层系)和上部漂移拗陷期被动陆缘海相碎屑岩/碳酸盐岩台地 3套沉积层系[32-35],具有明显的下断上坳型盆地结构。横向上拗陷期从陆向海可以划分为陆架、陆坡、陆隆和深海平原 4个构造沉积单元[36]。下部陆内生长裂谷沉积层系前已述及,一般都具有较好的成藏条件,当陆间裂谷和漂移拗陷期沉积较薄只能作为区域盖层时,在裂谷层系顶部可形成大油气田,如澳大利亚西北大陆架的卡纳尔文、布劳斯及波拿帕特等系列盆地(见图 1)。中部陆间裂谷沉积层系发育碳酸盐岩和蒸发岩组合时,下部生长裂谷中的油气运移至盐下礁滩体中,可形成大规模油气田,如南美东海岸的桑托斯盆地。上部漂移期海相沉积层系本身如果厚度大于 4 500 m,也能形成成群成带分布的大油气田群,储集层主要为三角洲-重力流沉积体系,其最多可以发育 3套烃源岩层系[34]:①下部陆内生长型裂谷层系,一般发育湖相/海相Ⅰ和Ⅱ1型有机质的优质烃源岩,TOC值为1%~11%;②上部被动陆缘阶段漂移坳陷层系,发育海相Ⅱ、Ⅲ型有机质的优质烃源岩,TOC值为 1%~6%;③如果坳陷层系在中新世以来发育高建设型三角洲(沉积中心厚度大于4 000 m),三角洲层系本身也发育Ⅱ、Ⅲ型有机质的优质烃源岩,TOC值为1.0%~2.2%,最高可达14.4%[34]。除了在岸上或浅水形成重油油砂矿藏外,由于现今地理环境工程作业难度大,其他非常规油气勘探价值有限。

3.1.5 内克拉通盆地

内克拉通盆地,简称克拉通盆地(见图4b)[37],指分布于相对稳定大陆岩石圈(克拉通)内部,早期经过短暂伸展诱发,在晚古生代末期以前就进入缓慢拗陷阶段的沉积盆地,与前人概念相比有两点不同:①盆地形成要老,即晚古生代末期之前就已经开始发育;②解剖发现所有克拉通盆地形成都是经过一定程度的伸展诱发所致,盆地底部发育张性断层或一定程度的裂谷层系。典型盆地如威利斯顿、巴拉纳和巴黎等盆地(见图1)。其成因机制是早期受热岩石圈冷却,热沉降形成大面积下拗接受沉积充填,随着后期沉积负载作用的加强继续发育。属于中热盆地,地温梯度为(19~30)℃/km[25-26,37-40]。

内克拉通盆地一般比较开阔,比较均匀的下拗,翼部一般平缓地过渡到周围台地而没有明显的构造边界。整个盆地的横剖面基本对称,构造简单,褶皱平缓,断层不发育。受板块多旋回影响,板块周缘威尔逊旋回在板内克拉通盆地具有明显沉积响应。前半个伸展拉张阶段一般发生海侵形成广阔的陆表海,以细粒沉积为主;后半个挤压碰撞阶段对应海退,粗碎屑增多,碰撞回返期可能形成区域不整合面。只有位于塔里木、扬子等小型古老克拉通(板块)之上的克拉通盆地才容易被周缘造山改造为前陆盆地的一部分,因此,发育在澳大利亚、西伯利亚、波罗的、南美、北美等大型古老克拉通之上的克拉通盆地,虽然经过了上亿年的发展历史[1,37-40],现今依然处于克拉通拗陷阶段。除了发育河流、三角洲及沼泽相沉积以外,大部分盆地在漫长地质时期曾发生海侵,可能发育大范围的碳酸盐岩及蒸发盐岩[1,37-40]。

克拉通盆地在漫长的地质历史中极易受到区域隆升而被剥蚀破坏,含油气条件差别大[37-40]。油气是否富集主要受控于 3大因素[37-40]:①早期短暂伸展期能否形成沉积厚度比较大的夭折裂谷层系,厚度越大,烃源岩条件越好;②在漫长的地质时期中是否发育大范围海进-海退沉积旋回,每个旋回一般对应于一个威尔逊旋回[1],从下至上发育海相、过渡相及陆相沉积地层,其中海相及过渡相均可形成泥页岩及煤系地层两类有效烃源岩,有机质类型主要为Ⅱ、Ⅲ型,TOC值为 0.6%~10.0%;③沉积充填是否连续,如果位于大型古老克拉通内且远离汇聚型大陆边缘,演化过程中没有经历过长期、大范围的隆升剥蚀,生储盖等基本成藏要素能够有效保存,该类盆地储集层以大型辫状河-三角洲沉积体系为主,低纬度地区可能发育台缘及斜坡相礁滩体建造,除了可以形成以岩性、成岩、生物礁滩体等地层圈闭为主的常规油气藏之外,也可以形成页岩油气、致密油气和煤成气等非常规油气富集层系[37-40]。

3.2 挤压碰撞阶段

挤压碰撞应力环境是相对于板块之间的相互作用而言,整体上地壳或岩石圈发生缩短变形,但在一定的时期内板块边缘岛弧两侧存在着局部伸展与挤压应力交替环境。

3.2.1 衰退期

成熟大洋进入衰退期有“单边型”和“双边型”两种衰退形式(见图5)。单边型衰退是指洋壳的一侧不发生俯冲,板块只随洋壳向俯冲一侧漂移,始终保持被动大陆边缘状态,类似于现今的孟加拉湾西海岸盆地;另一侧密度大的海洋板块俯冲到大陆板块之下,形成沟-弧-盆体系,类似于现今孟加拉湾东海岸安达曼海及南/中/北苏门答腊盆地一线[9,41-44](见图 5a)。双边型衰退是指洋壳两侧均发生洋壳俯冲,类似于现代的太平洋板块东、西两缘,先后均形成沟-弧-盆体系[9,41](见图 5b)。

图5 挤压碰撞阶段“单边型”和“双边型”两类原型盆地演化模式

衰退期,收缩一侧的洋壳开始俯冲后,首先是大陆板块边缘被拖拉牵引下倾形成一条深而长的海沟(见图 5a、图 5b)。由于大量冷的洋壳进入到陆壳下部发生摩擦作用,使软流圈加热增温,改变了陆壳边缘沿着俯冲带地区的地幔热状态,在较浅部位有一部分洋壳与陆壳熔融,形成中酸性岩浆,上升形成火山岛弧,从而形成了与海沟平行的火山岛弧链[9,41];其他大量熔融物质继续向陆壳深部和内部运动,随着温度升高及上地幔的溶解作用,导致玄武岩质岩浆沿着岛弧靠内大陆边缘一带发生复杂的多个热对流,其中受热熔融物质分布影响,主对流上升通道位于岛弧链后内侧,使岛弧(含焊接陆壳)与大陆分开,以形成陆壳基底的裂谷到过渡壳坳陷(高热流值)为特征,有的可能继续扩张出现洋壳形成小洋盆[9,41]。

值得注意的是,主动陆缘沟-弧-盆体系的形成都是在被动大陆边缘盆地之上叠加而成,但现今勘探开发程度较高的南/中/北苏门答腊弧后盆地和塔拉拉等弧前盆地深层并未发现被动陆缘及裂谷等原型阶段沉积地层,推测原因是仰冲板块之上的早期被动大陆边缘及其以下裂谷原型阶段地层被俯冲板块拖拉卷入岩石圈深部溶解,也表明原型盆地在横向上叠加重合程度差异很大,重合度越高,纵向原型阶段地层保存越全。

3.2.1.1 弧前体系及原型盆地

海沟,属于主要原型盆地,与前人概念一致,是两个板块收缩碰撞最直接的构造单元。如秘鲁-智利海沟(见图 1),完全处于挤压应力环境,为典型高压低温变质发育带,与岛弧平行呈线性展布,水深为6~11 km(见图5a、图5b),为“最冷”的盆地[1,9],推测地温梯度低于20 ℃/km。海沟属于饥饿性沉积补偿充填,沉积物主要包括两部分:①俯冲板块刮擦保留下来的远洋沉积物,直接覆盖在洋壳上;②半深海—深海浊积碎屑沉积,主要成分是粉砂、黏土和火山灰,不整合分布于远洋沉积物上[1,9],缺乏有效生烃条件。

弧前盆地,属于主要原型盆地,又称为岛弧-海沟间隙盆地,位于海沟坡折点与岩浆弧大前锋之间,是弧前地区最重要沉积盆地[9,45-46](见图5a、图5b),与前人概念一致。如缅甸近海盆地[45],在整个衰退阶段,盆地的构造、沉积变化比较明显。俯冲初期,为简单的向海斜坡,以半深海相沉积为主,沉积物可以直接进入增生俯冲杂岩带上及海沟里;随着俯冲量的增加,盆地向外、向上发展,盆地水体变为浅海及过渡环境,除碎屑岩沉积之外,温度纯度适宜时可见碳酸盐岩沉积建造;晚期俯冲杂岩体出露水面,结束海相沉积。因此,弧前盆地基底性质复杂,一个成熟的弧前盆地往往是跨覆在岩浆弧及俯冲杂岩体上。盆地结构特征明显,靠近岩浆弧一侧,一般为超覆接触,常发育正断层[45],靠近俯冲杂岩体一侧为不整合接触,发育挤压褶皱、冲断作用及滑塌层。从其演化过程可以发现,弧前盆地地温梯度变化范围大,一般介于(20~30)℃/km。衰退阶段,弧前盆地往往是跨覆在由岩浆弧及俯冲杂岩体构成的构造斜坡上,不利于形成赋存有机质的沉积空间,含油气条件一般。但有两种情况会具有较好的勘探潜力:①如果靠近岛弧一侧裂陷作用强烈,能够沟通海水形成浅海—半深海环境,利于有机质形成与保存,与裂谷盆地类似,具有较好含油气条件,如秘鲁海岸的塔拉拉盆地[46];②后续进入残留阶段,当海沟被深水碎屑填满而演化成为弧前盆地的一部分时,虽然地温梯度低,但沉积厚度大,除了浅层发育生物气源层系外,沉积中心深层可能形成热成因气。储集层主要为深水重力流水道—海底扇砂体。圈闭类型由陆架浅水区的挤压背斜向深水变为低幅度背斜和岩性圈闭[45],如果发育区域优质盖层,也可能形成常规大油气田。地理环境决定了该类盆地非常规油气勘探价值有限。

3.2.1.2 弧后体系及原型盆地

弧后裂谷盆地,是深部熔岩热对流在弧后地表伸展所致[41],为主要原型盆地(见图 5a、图 5b)。典型代表为马来盆地(见图 1),该裂谷与前述陆内生长裂谷相比有 4点不同[47-48]:①板块构造位置不同,前者只分布在洋-陆汇聚板块边缘弧后一侧陆壳上,后者一般位于离散型板块上;②形成机制不同,前者是洋壳俯冲引起岩浆上返,后者一般认为是地幔柱引起的固定热点;③地温梯度更高,一般为(50~60)℃/km,可能与陆壳更薄有关;④反转构造普遍发育,由于俯冲短暂性受阻会转换成水平挤压,正反转构造普遍发育,后者只有紧邻造山带的少数盆地发育正反转构造。弧后裂谷盆地与陆内生长型裂谷盆地具有相近的含油气条件,不同之处在于反转构造带往往能够形成大油气田[47-48]。除了可以形成重油油藏和油砂矿藏外,由于现今地理环境不能进行工程作业,该类盆地其他非常规油气勘探价值有限。

弧后坳陷盆地,是弧后裂谷盆地继续发展演化、基底陆壳减薄且大量火山-侵入活动形成高热流值的过渡壳所致(见图5a、图5b)[41]。由于弧后裂谷均位于薄陆壳边缘,经过相对较短裂陷期后就能够进入过渡壳的拗陷阶段,属于主要原型盆地。典型代表为南/中/北苏门答腊盆地[43]。弧后坳陷盆地形成具有 3大特点[43,48-49]:①沉积建造两段性十分明显,下部为裂陷期,一般为断陷湖盆,上部为拗陷期,发育三角洲、滨浅海、半深海—深海碎屑岩及碳酸盐岩多种沉积体系;②由于地壳变薄且被大量岩浆侵入形成过渡壳,热流值极高,属于高热型盆地,地温梯度为(40~60)℃/km,最高达110 ℃/km;③反转构造普遍发育,原因与上述弧后裂谷一致。弧后坳陷盆地与陆内夭折裂谷盆地相似,具有优越的成藏条件[43,48-49],不同之处有 3点:①岛弧形成的相对封闭海湾环境,下部裂谷期湖相、中间海陆过渡相及上部拗陷期海相均有利于有机质赋存;②自始至终的极高地温梯度有利于有机质大量转化成烃,纵向含油气层系多且天然气相对富集;③普遍存在的反转构造油气富集程度高,往往能够形成大油气田。非常规油气勘探潜力与弧后裂谷类似。

弧后小洋盆,是由于弧后坳陷继续演化出现洋壳所致(见图5b、5c)。需要说明的是,前述弧后裂谷、弧后坳陷和弧后小洋盆与 Karig[41]在板块构造理论基础上提出的弧后系列盆地形成机理一致。但解剖发现并不是所有弧后坳陷盆地在弧后海关闭之前都能继续发展成为弧后小洋盆,为次要原型盆地。典型代表为日本海盆地[50](见图1)。该类盆地与陆间裂谷盆地相似,具有热隆升反转、块断作用更强烈、火山岩发育、地温梯度高(高于40 ℃/km)等特征[50]。该类盆地由于新生洋壳的广泛发育,洋壳上沉积充填较薄,早期弧后裂谷及弧后坳陷阶段沉积地层被反转改造破坏严重,油气成藏条件一般。

3.2.2 残留期和消亡期

残留期属于衰退期和消亡期的过渡阶段(见图5c、图5d)。前半阶段与衰退期对比,原型盆地唯一变化的是海沟盆地演化为弧前盆地,后半阶段的盆地原型与消亡阶段一致。以单边衰退型为例,当衰退到一定程度后俯冲受阻,两大板块在岛弧与海沟地带形成水平挤压环境[9],洋盆范围不断缩小,首先发生弧后海盆/洋盆的关闭,形成弧后前陆盆地(见图5d)。以“单边型”消亡的孟加拉湾为例,东部缅甸中央盆地古新世—中新世的弧后坳陷盆地在中新世末期随着挤压隆升,海水向南退出演化为弧后前陆盆地[51];随着挤压不断加强,压力向中部弧前及海沟方向传递,先存弧前盆地渐渐演化为挤压逆冲带,海沟变浅变窄并被源于逆冲带上大量碎屑充满,海沟消失,形成的巨厚沉积体逐渐卷入弧前盆地的挤压逆冲带中,导致弧前盆地范围扩大,如现今的缅甸近海盆地[45](见图 5d);随着继续挤压收缩,西部被动陆缘与中部弧前盆地之间洋壳消失,标志进入消亡阶段,西部的被动大陆边缘与含岛弧增生的大陆发生碰撞,岛弧及其两侧部分地层发生区域高压变质形成造山带,造山带西侧将会演化为周缘前陆盆地(见图5e),类似现今的扎格罗斯/阿拉伯盆地[52];最后,随着挤压隆升的进一步加强,中间岛弧及其两侧弧后前陆盆地和周缘前陆盆地全部被挤压隆升形成造山带,如现今的喜马拉雅山脉[9],表明一个完整威尔逊旋回的结束。

3.2.2.1 周缘前陆盆地

属于主要原型盆地,指“单边型”残留盆地洋壳消失后,被动大陆边缘与含岛弧型主动大陆边缘陆壳碰撞而形成的造山带前渊盆地(见图 5e),Bally又称之为前渊盆地[8]。该类盆地往往平行于造山带伸展分布,与前人概念一致。代表盆地为阿拉伯/扎格罗斯盆地[52]。属于中热型盆地,地温梯度为(14~32)℃/km[9,25-26,52-53]。大陆之间的碰撞不是一个短暂的瞬时过程[1],早期碰撞导致原来洋壳俯冲引起陆壳的弯曲张性部位发生反转逆冲,并不断向大陆方向推进,沉积环境逐渐由海相向陆相过渡,在残留洋盆的海底扇之上接受浅海、海陆过渡的河流—三角洲沉积;晚期在碰撞侧向挤压应力的持续作用下,在仰冲大陆一侧由于叠置冲断作用上升为造山带,地壳增厚,整体抬升,结束浅海沉积,接受年轻山系的陆源碎屑,形成巨厚磨拉石建造[9]。其发展过程也导致盆地结构明显不对称,在靠近造山带一侧构造变形强烈、沉积盖层形成逆冲褶皱断裂带,向大陆一侧构造变形逐渐减弱,盆地内构造一般从近造山带向斜坡带依次为逆冲推覆带、逆冲褶皱带、褶皱带[9, 54-55]。

周缘前陆盆地下伏的盆地原型是富集油气的陆内生长裂谷盆地和被动大陆边缘盆地,晚期受前陆期挤压改造形成带状分布的大型构造油气藏。以全球油气富集程度最高的扎格罗斯/阿拉伯盆地为例[52-53],寒武纪处于裂谷阶段,早古生代到古近纪的始新世一直处于古、新特提斯洋南缘被动大陆边缘环境,已证实发育寒武系、志留系、侏罗系、白垩系、古近系共 5套主要生烃层系,以Ⅱ型有机质为主,TOC值为 1%~12%,最高可达 25%;广泛发育厚度大、物性好的优质碳酸盐岩储集层和以蒸发盐岩层系为主的多套优质区域盖层;前陆挤压期形成了众多规模巨大的背斜油气藏,目前已经发现大油气田 213个,为全球油气富集程度最高的沉积盆地[52-53]。随着非常规油气勘探开发工作的开展,将会有更多的致密油气和页岩油气层系被发现[56-57]。

3.2.2.2 弧后前陆盆地

弧后前陆盆地又称后退弧盆地[5],属于主要原型盆地。指“单边型”一侧或者“双边型”两侧的弧后(裂谷、坳陷或小洋盆)经过岛弧与大陆之间挤压碰撞,导致弧后海盆/洋盆关闭形成的沉积盆地(见图5c—图5f),与前人概念一致。如伏尔加-乌拉尔盆地[58]、蒂曼-伯朝拉盆地[59]、西加拿大盆地[53]、缅甸中央盆地[51]等(见图1)。构造上位于仰冲板块边缘且完全处于挤压应力状态,弧后前陆盆地构造变形及沉积充填具有明显的不对称性,靠近岛弧一侧受强烈侧向挤压作用形成逆冲褶皱带,近冲断带附近沉降幅度大、沉积厚度大、粗碎屑发育,向大陆一侧地层变形减弱、沉积厚度变薄[1,9,50]。属于中热盆,地温梯度为(19~33)℃/km[25, 53-59]。

需要补充说明的是,虽然现今大部分弧后裂谷/坳陷/小洋盆下部深层缺乏被动陆缘和陆内陆间裂谷两个盆地原型阶段地层,但现今大部分弧后前陆盆地下部发育这两套地层,也是烃源岩发育的有利层系[53-55],这也从一定程度上证明原型盆地在纵向上叠加重合程度差异大。

该类盆地成藏条件极好,主要原因是下伏被动大陆边缘和中部弧后系列盆地本身就具有良好的含油气条件,现今前陆阶段挤压反转形成圈闭更多、规模更大,往往能够形成多个大油气田[53-59]。以西加拿大弧后前陆盆地为例,现今从下至上证实发育被动大陆边缘、弧后断陷、弧后坳陷、弧后前陆 4个原型阶段沉积地层,前3个阶段均以海相沉积为主,形成了5套优质烃源岩,以Ⅱ型有机质为主,TOC值为3%~33%,前陆构造挤压反转早期海水退出形成的煤系地层,以Ⅱ型有机质为主,TOC值最高达13%;发育多种类型碎屑岩及碳酸盐岩储集层;页岩及致密碳酸盐岩为区域盖层;断层、砂体及多期次不整合面形成网状运移通道;后期挤压反转,自造山带向陆内方向形成了山前冲断褶皱带—前渊宽缓褶皱带—斜坡地层圈闭带(含重油油砂)的成藏模式;不但有丰富的常规油气资源,还有重油油砂、致密气、页岩油气和煤层气等丰富的非常规资源[53]。

3.3 剪切应力环境

剪切应力环境条件下,沿板块或断块边界走向的滑移可以形成走滑断层,亦称为扭动断层[1]。走滑断层在不同的板块构造位置名称略有不同,一般将位于板块边界切穿岩石圈或地壳的走滑断层称为转换断层,将位于板块内部且发育在地壳内部的走滑断层称为平移断层,将大陆逆冲推覆构造带中连接基底主断层的横向走滑断层称为变换断层,将发育于浅层调节作用的走滑断层称为撕裂断层[1,60]。

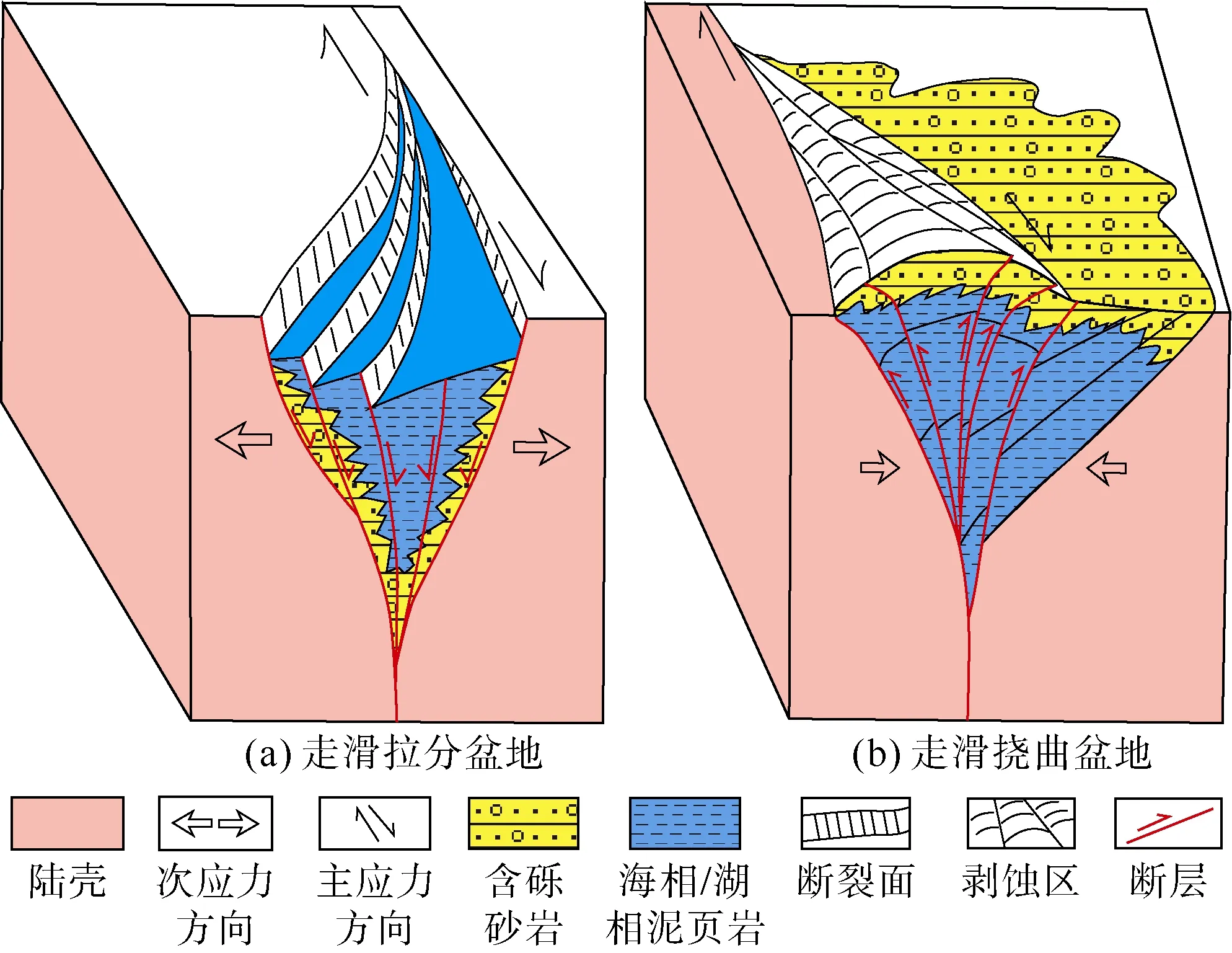

走滑断裂及其伴生沉积盆地有4个特点[1,12,60-64]:①走滑断裂可以发育在不同板块构造位置(板内和板缘)、不同区域应力环境(伸展和挤压)的构造带上,是剪切应力作为平衡调节作用的结果;②走滑断裂伴生的沉积盆地规模差异很大,从面积最小的几十平方千米到最大可达 29´104km2,由于走滑断层伴有一定倾向滑动分量时才能形成盆地,分量大小差异大导致伴生盆地规模差异大;③只有在区域伸展环境内(相当于威尔逊旋回前半个周期)的大型走滑断裂上才能够形成上万平方千米规模的走滑拉分盆地,主要原因可能是区域挤压环境抑制走滑断裂的活动规模;④走滑拉分盆地后期由于区域应力场反转挤压(相当于威尔逊旋回后半个周期)导致走滑运动方向变化而形成走滑挠曲盆地。

3.3.1 走滑拉分盆地

走滑拉分盆地是指走滑断层作用引起的局部伸展环境下形成的沉积盆地(见图6a),称为斜张走滑盆地或扭张盆地[1],与前人概念一致,为剪切环境形成的主要原型盆地。代表盆地为非洲陆上邦戈盆地[61]及美国西海岸里奇盆地[62]。盆地的几何形态一般为纺锤形、菱形、楔形等,盆地规模差异悬殊,多以小盆地形式存在;具有较高的沉积速率,常有巨厚沉积,可以发育从海到陆多种沉积类型;属于冷盆,地温梯度为(23~26)℃/km;盆地内部普遍发育以正断层为主的负花状构造和扭压性反转构造[61-63]。

图6 剪切应力环境盆地形成模式图

盆地发育规模越大成藏条件越好。以非洲陆上邦戈走滑拉分盆地为例,盆地面积为2.36´104km2,强裂陷期控制主要烃源岩发育,为一套500~1 000 m厚的湖相暗色泥岩,有机质类型以Ⅱ1型为主,TOC平均值为3.5%;陡坡和缓坡分别发育近岸水下扇和扇三角洲砂体,形成多套中—高孔、中—高渗储集层;湖侵期泥页岩有效封堵;圈闭条件以断背斜和断块为主,其中负花状构造带上扭压反转断背斜能够形成大油气田[63]。由于湖相页岩有机质丰度高,远离断裂带的页岩油潜力值得关注。

3.3.2 走滑挠曲盆地

走滑挠曲盆地指走滑构造带中局部挤压环境形成的沉积盆地(见图6b),有人称之为斜压走滑盆地或扭压盆地[1],与前人概念一致,为剪切环境的主要原型盆地。代表盆地为美国加州中部圣华金盆地[64],该盆地中生代为弧前盆地,新生代由于弧前伸展环境变为挤压环境导致西缘的圣安得列斯断层右行走滑形成正花状构造,因构造负荷产生挠曲坳陷,渐新世—早中新世快速沉降,海相沉积充填,随着周缘挤压隆升,逐渐过渡为陆相沉积。推测地温梯度小于25 ℃/km。

走滑挠曲盆地由于挤压变形程度有限,形成沉积范围和规模小,一般本身层系含油气条件差,但如果象圣华金盆地一样位于大型转换断裂带上,改造了下伏弧前等以海相沉积为主的原型盆地,能够形成比较好的成藏条件[64]。非常规油气成藏条件差。

4 原型盆地叠加发展过程与盆地分类

4.1 原型盆地叠加发展轨迹

通过上述主、次原型盆地的形成演化过程分析发现,不同板块构造位置、不同应力环境下原型盆地形成及叠加演化均有固定的轨迹。板块边缘以拉张和挤压为主要应力体系,原型盆地的叠加演化过程是以威尔逊旋回为周期且按着固定轨迹循环往复进行的,在一个周期的每个阶段都能够形成特定的原型盆地,如周缘前陆盆地一定是按照陆内生长裂谷、陆间裂谷、被动大陆边缘、周缘前陆这一固定发展轨迹而进行。古老板块(克拉通)内部经过早期短暂伸展拉张之后,由于热沉降进入长期、稳定、缓慢拗陷演化阶段,在一个威尔逊旋回内表现为沉积旋回性,不同旋回之间有间断,除位于小型克拉通上的盆地在消亡期被改造形成前陆盆地外,自始至终保持克拉通一类原型。板内和板缘都可能在剪切应力作用下形成走滑拉分和走滑挠曲两类主要原型盆地,前者一般发生于威尔逊旋回的前半个阶段,后者一般是由于区域应力反转从前者演化而来,相当于威尔逊旋回的后半个阶段。

4.2 盆地分类原则及意义

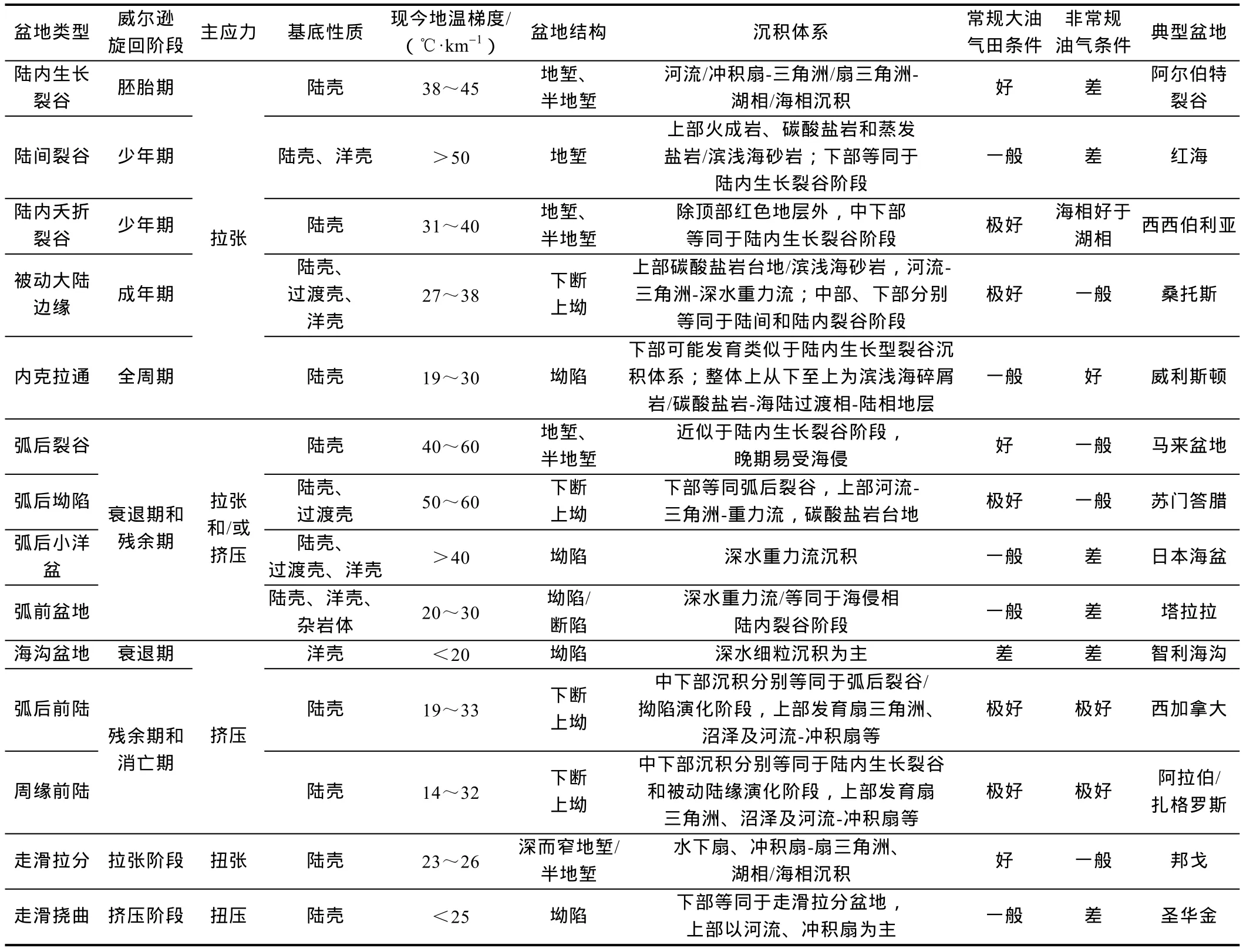

在上述研究及前人分类[2-13]基础上,以每个盆地最新一期板块构造运动所形成盆地原型作为其现今盆地类型,将全球483个沉积盆地划分为14类(见表1),包括:陆内生长裂谷、陆间裂谷、陆内夭折裂谷、被动大陆边缘、内克拉通、弧后裂谷、弧后坳陷、弧后小洋盆、弧前、海沟、弧后前陆、周缘前陆、走滑拉分、走滑挠曲等盆地。该划分方案有两点意义:①全球现今483个盆地中85%以上为两类以上原型盆地叠加演化形成,采用该分类可确保每个盆地类型的唯一性,便于推广应用;②通过现今盆地类型可以反演推理其原型盆地叠加过程,科学分析下伏每个原型阶段油气基本成藏条件及可能变化情况。以扎格罗斯/阿拉伯盆地为例,按此分类原则界定其现今盆地类型为周缘前陆盆地,反映其由陆内生长裂谷-陆间裂谷-被动大陆边缘等盆地叠加演化而来,利用现今勘探开发程度较高的裂谷和被动大陆边缘等盆地的油气成藏规律,类比其早期裂谷和被动大陆边缘盆地可能发育的生储盖等基本条件,结合前陆挤压反转改造作用的影响,预测其不同层系现今油气成藏条件,以便科学指导勘探部署,发现更多的油气藏。

表1 全球沉积盆地类型及基本属性表

4.3 各类盆地分布与勘探前景

通过上述分类原则,明确了全球14类沉积盆地分布特征,迄今为止,除了陆间裂谷、海沟及走滑挠曲3类盆地外,均有大油气田发现,总数量1 123个,总可采储量达 5 069×108t。类比勘探开发程度较高的各类盆地油气成藏条件,基本明确了未来有利勘探方向(见表1、图1)。

陆内生长裂谷分布于东非陆上裂谷系、美国西部盆岭省和苏伊士湾等地区,共发育20个盆地,已发现大油气田个数及储量占比分别为0.61%和0.22%,东非裂谷系风险勘探潜力最大,特别是西支阿尔伯特裂谷刚果金境内、坦葛尼喀裂谷和马拉维裂谷。陆内夭折裂谷主要分布在欧亚及非洲大陆上,包括西西伯利亚、锡尔特、渤海湾、松辽和北海等30个盆地,已发现大油气田个数及储量占比分别为19.68%和16.23%,其中西西伯利亚盆地勘探潜力最大,常规油气风险勘探和精细勘探目标分别是北部南喀拉海域和中南部陆上侏罗系以下包括基岩潜山在内的深层系,非常规勘探开发目标是侏罗系巴热诺夫组页岩油气,锡尔特裂谷常规岩性油气藏和非常规页岩油值得关注。陆间裂谷现今只有红海及亚丁湾两个盆地,勘探潜力一般。被动大陆边缘盆地主要分布于大西洋、印度洋、北冰洋、墨西哥湾的周缘和地中海东南缘,共发育139个盆地,已发现大油气田个数及储量占比分别为26.09%和19.04%,该类盆地勘探程度低、领域广、潜力大,其中东非海域、阿根廷海域及巴西海域、美国东海岸、格陵兰岛东海岸及北极陆架区的沉积盆地风险勘探潜力最大。克拉通盆地位于各大洲中部即古老克拉通之上,主要包括东西伯利亚、巴黎、威利斯顿、巴拉纳等38个盆地,已发现大油气田个数及储量占比分别为3.65%和1.70%,其中东西伯利亚和扎伊尔盆地常规油气风险勘探潜力大,上亚马逊和巴纳伊巴等盆地页岩气勘探前景好。

海沟与弧前盆地主要分布于太平洋周缘、加勒比海东缘等地区。受资料限制,目前初步确定全球发育阿留申、秘鲁-智利和马里亚纳等9个海沟盆地,勾画出孟加拉湾东部缅甸近海盆地、南美西海岸的桑蒂诺、塔拉拉等26个弧前盆地。弧前盆地含油气条件一般,但少数类似塔拉拉在弧前斜坡上裂谷层系比较发育,也具有比较好的成藏条件,已发现大油气田个数及储量占比分别为0.27%和0.04%。海沟盆地只有像缅甸近海盆地一样晚期转化为弧前盆地的一部分后,才有可能形成较好的油气成藏条件。中南美洲西海岸桑蒂诺、塞丘拉及阿劳科等弧前盆地值得关注。弧后裂谷和弧后坳陷盆地主要分布于太平洋西海岸、加勒比海东部,共发育63个,这两类盆地均具有很好的含油气条件,前者已发现大油气田个数及储量占比分别为 0.98%和0.25%,后者占比分别为3.29%和1.56%,西太平洋系列盆地未来风险勘探目标是基岩潜山、深水重力流及生物礁,加勒比和西太平洋系列盆地也值得关注。弧后小洋盆主要包括西太平洋的鄂霍茨克海、日本海、安达曼海及南中国海等 5个盆地,只有安达曼海盆地已发现大油气田,个数及储量占比分别为 0.18%和0.04%,尚有较好勘探前景。

周缘前陆盆地主要分布于特提斯域南带上,从西向东包括古巴北岛、西北非、中东及南亚等地区,共发育25个盆地。已证实该类盆地成藏条件优越,已发现大油气田个数及储量占比分别为24.13%和48.44%。阿拉伯/扎格罗斯大盆地常规和非常规油气资源勘探潜力均最大,勘探目标为阿拉伯前渊坳陷及斜坡区深层系古生界成藏组合和扎格罗斯褶皱带,其次是西北非志留系页岩油气,古巴北岛海域也值得关注。弧后前陆盆地是陆上分布范围最广的沉积盆地,主要分布于美洲大陆西缘、特提斯域北带和乌拉尔造山带西缘,共发育 118个,该类盆地同样已被证实具有形成大油气田群的优越地质条件,已发现大油气田个数及储量占比分别为21.02%和21.03%,常规油气勘探程度相对较高,未来勘探目标是逆冲褶皱带构造圈闭、前渊坳陷深层系隐蔽圈闭和斜坡带低幅度构造圈闭,重油、油砂及页岩油气普遍具有较好的勘探前景。

依据现有资料,能够确定的、规模较大的走滑拉分盆地,现今只有14个,主要包括位于中西非地区的邦戈、穆格莱德、东尼日尔等系列盆地,已被证实具有形成大油气田的地质条件,已发现大油气田个数及储量占比分别为0.09%和0.01%,勘探程度低的南乍得等盆地有较好风险勘探前景。走滑挠曲盆地目前仅能落实加州中部 1个盆地即圣华金盆地,证实走滑挠曲阶段成藏条件差。

5 结论

前寒武纪以来,全球原型盆地叠加发展过程完全受板块构造演化控制,并以威尔逊旋回为周期循环往复进行。每个周期中原型盆地叠加演化具有固定的轨迹,每个周期可以形成14类原型盆地。全球现今483个盆地中,85%以上沉积盆地都是由两类以上原型盆地叠加演化而成。每个原型盆地都能形成独特的构造-沉积体系,从而决定了其独有的生、储、盖等含油气条件,后期叠加的原型盆地,不但改变早期原型盆地的成藏条件,也可以形成新的含油气系统。

基于全球板块构造对原型盆地的控制作用即威尔逊旋回原理,根据全球每个盆地最新一期板块构造运动所形成的原型盆地界定为其现今盆地类型,共划分出陆内生长裂谷、陆内夭折裂谷、陆间裂谷、被动大陆边缘、内克拉通、海沟、弧前、弧后裂谷、弧后坳陷、弧后小洋盆、周缘前陆、弧后前陆、走滑拉分和走滑挠曲14类沉积盆地。该分类方案不但确保每个盆地具有唯一的盆地类型,便于推广应用,而且可以通过现今盆地类型推理其原型盆地叠加过程,科学分析早期每个原型盆地油气基本成藏条件及后续可能变化情况,为科学评价各类盆地提供条件。

早期各个阶段原型盆地的发育程度对现今盆地油气成藏至关重要。以全球油气富集程度最高的扎格罗斯前陆盆地为例,已证实发育寒武系、志留系、侏罗系、白垩系和古近系共 5套主要生烃层系中,寒武纪原型盆地为裂谷阶段,其他 4套均发育于被动大陆边缘阶段,主要的碳酸盐岩储集层和蒸发岩盐盖层形成于被动大陆边缘阶段,前陆阶段的最大贡献在于强烈挤压形成了数量多、单体规模大的构造圈闭。因此,只有在搞清早期各个阶段原型盆地本身生、储、盖等成藏条件是否发育基础上,才能对现今盆地含油气远景进行科学评价。