《写生蛱蝶图》的历史概念生成与重构

中国艺术研究院 | 李辉

《写生蛱蝶图》(图1)传为赵昌所作,纵27.7厘米,横242厘米,现藏北京故宫博物院,楮纸设色,清韵典雅。全卷有五处题跋,按照时间先后应为“卷子拾号”“冯子振题”“赵岩题”“董其昌题”“乾隆题”。卷本现存印鉴四十一处,三十六处为全印,五处为半印,其中三处半印印迹模糊,不可辨识。

图1 写生蛱蝶图 27.7Cm×91Cm (五代) 赵昌(传) 故宫博物院藏

一、《写生蛱蝶图》的历史概念生成

《写生蛱蝶图》的楮纸画芯有横向裂纹,系卷轴多次展收所形成的自然折痕,画芯由左右两个面积相同的部分拼接而成,正中间有一条明显的拼接缝隙。据此推测《写生蛱蝶图》现存的手卷式装裱形式是由“蝴蝶装”改装而成。“蝴蝶装”有利于作品的保存,且在宋元时期较为流行。叶德辉《书林清话》卷一云:“蝴蝶装者,不用线订,但以糊粘书背,夹以坚硬护面。以板心向内,单口向外,揭之若蝴蝶翼然。”[1]蝴蝶装是印本书进入册页阶段的初级装订形式,这种独特的装裱形式流行于宋元,“明初秘阁书籍皆宋元所遗,无不精美。装用倒折,四周向外,蠹鼠不能损。”[2]《写生蛱蝶图》于画芯的拼接处有一条由蝴蝶装改为手卷时留下的缝隙,在缝隙下部钤“汝明父”朱文印一枚(图2),画史中并无对此收藏印的记载。想要弄清“汝明父”是否为重新装裱时所钤盖,需寻找到这方收藏印的主人。“汝明”是明代收藏家吴希元的字,“父”意为有德行的男子。这方“汝明父”是吴希元的收藏印,系明代所钤。卷首与画芯交接处遗存一方朱文半印(图3),印文模糊,通过与《崔白寒雀图》中的“台州市房务抵当库记”印记(图4)进行比对,可以推定为同一内容。“台州市房务抵当库记”是当时抄没贾似道家产的官印。另一个重要的线索是前隔水上的“卷字十号”半字,且有九叠篆“□□□□之印”半印,两者都整齐地缺少右半边,另外半边留在御府中存档,这种方式被南宋审计司所采用。①班宗华在其《弗利尔美术馆藏〈秋江鱼钓图〉——李唐问题再探》一文中探讨了这种登记方法。[3]从这两枚半印所钤盖的位置来看,证明此作从贾似道手中被抄没之时的装裱形式已经由蝴蝶装改为手卷形式。在画芯的左侧有两方贾似道的收藏印:“魏国公印”“秋壑”二朱文印章,两方印痕都与后隔水之间紧密相接,下方的“秋壑”左侧边框被裁去,这种情况很可能是因为贾似道在钤这二方收藏印时,此作尚为蝴蝶装形式,后来在改为手卷时,裁去了画芯的边缘,导致印章进一步靠近画面边缘,至使出现印章不全的情况。因此可以推测,在贾似道收藏《写生蛱蝶图》时,将手卷的形式由蝴蝶装改为手卷,在后世递藏过程中,装裱形式无大的变化。

图2 “汝明父”印 写生蛱蝶图(局部)

图3 “台州市房务抵当库记”半印 写生蛱蝶图(局部)

图4 “台州市房务抵当库记”印 寒雀图(局部)

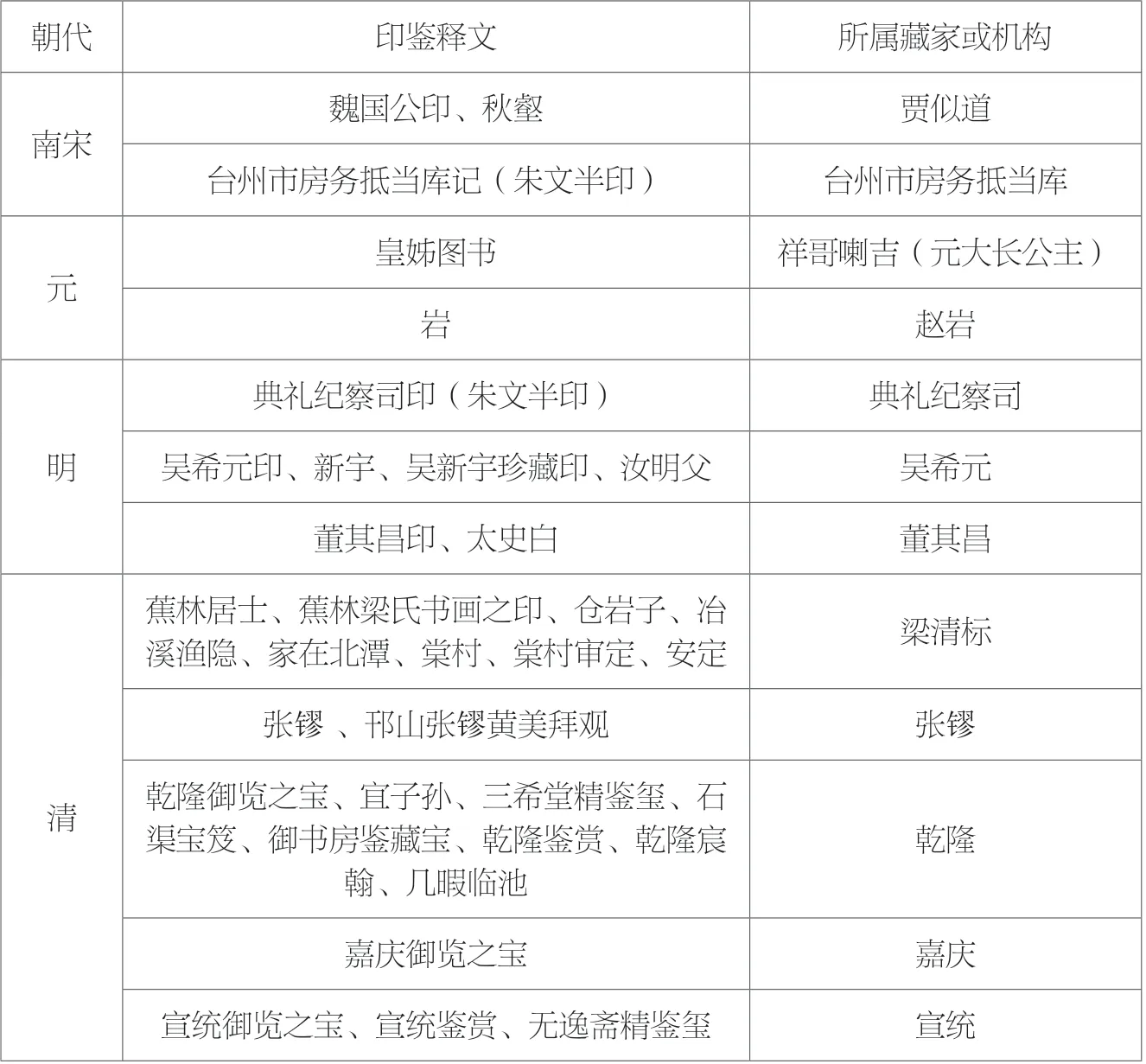

前文通过论述《写生蛱蝶图》的保存状态及鉴藏印钤盖的方式,讨论了此作被贾似道收藏并改变装裱形式的过程,下文笔者将通过对《写生蛱蝶图》的中现存的收藏印及跋文的整理分析(表1),理清“《写生蛱蝶图》传为赵昌”的历史生成过程。

表1 《写生蛱蝶图》现存可辨识印鉴一览

通过《写生蛱蝶图》现存的印鉴可以看出,在明代董其昌题跋之前,收藏方依次为贾似道、南宋御府、元代大长公主、明代御府、吴希元等。检索历代绘画著录,《写生蛱蝶图》在清代之前不见记载,唯有清代《石渠宝笈》将其汇编其中,并将其列为“列朝人画卷上等之中”。[4]

从《写生蛱蝶图》的装裱形制、现存印鉴和跋文可以大致梳理出此卷的流传及历史建构过程。在现存的五处题跋中,最早的是南宋的“卷字拾号(残留半字墨迹)”跋文,为南宋御府收藏印记,结合画面上并无南宋皇室的收藏印及跋文,推测《写生蛱蝶图》在被收入南宋内府之后,并没引起皇室的重视,原因可能是此作于德祐元年(1275)被收入禁中时,新即位的宋恭宗年方四岁,尚无能力鉴赏书画珍品,时隔一年之后,元军攻破临安,恭帝及内府珍品悉数被虏。②在约1311年至1320年间,祥哥喇吉通过赏赐获得此图,③随后命冯子振和赵岩题跋。冯子振跋文云:“蚱蜢青青舴艋扶,草间消息未能无。尺绡何限春风意,约略滕王蛱蝶图。前集贤待制冯子振奉大长主命题。”赵岩诗云:“粉翅浓香共扑春,林园仿佛落花尘。谁教草露吟秋思,惊觉南华梦里人。”冯、赵二人的题跋都是对画面的内容进行描述并做了一些联想,并未指出此作可靠的作者。二人都将描写的重心放在了蛱蝶之上,冯氏称其“约略滕王蛱蝶图”,联想起滕王元婴的蛱蝶图,《宣和画谱》卷十五,滕王元婴条:“唐宗室也,善丹青,喜作蜂蝶,朱景元尝见其粉本。……唐王建作宫词云传得滕王蛱蝶图者,谓此也。今御府所藏一,蜂蝶图。”[5]赵氏则在画面上品味出“南华一梦”的禅意。正是此二人的题跋,生成了“写生蛱蝶图”这个画题的后半部分“蛱蝶图”。元朝覆灭后,此卷又被收入明朝内府,并在画芯的右下侧倒着钤上了“典礼纪察司印”半印(图5),印文倒置且模糊,这样一种稍显粗糙的钤印方式,表现出明朝初年对于所获历代书画遗珍的漠视态度,收藏这些书画只是为了证明明朝文化的正统性。

图5 “典礼纪察司”半印 写生蛱蝶图(局部)

随后,这卷不受明朝皇室重视的手卷再次从御府流落民间④,被富商兼画商吴希元收藏。吴希元(1551—1606),字汝明,号新宇,安徽歙县人,性喜书画,为歙县溪南吴氏家族第24世。[6]溪南吴氏收藏书画开风气之先,按汪世清的说法,应推丰南吴氏第23世吴守淮。[7]吴希元是吴廷族兄,董其昌曾携陈继儒等友交游徽州,在亲游徽州时,尝寓居吴廷家中,“董玄宰、陈眉公先后至歙,俱主溪南吴用清余清斋”。[8]董其昌与吴希元关系密切⑤,在吴希元珍藏《写生蛱蝶图》时,董其昌在吴氏家中得见该卷。这也正是董其昌愿意在吴希元收藏的蛱蝶图上题写“赵昌写生曾入御府,元时赐大长公主者屡见冯海粟跋,此其一也”这样一句不同寻常题跋的原因。董其昌的题跋为这样一件无明确款署的作品寻找了一个显赫的出身,董其昌将此图归为赵昌之作,但并没有给出充分的理由,因董氏在书画史上重要的话语权,这件作品在董氏之后一直被认为是出自赵昌之手。董其昌、吴希元这样做,是否出于“噪其名以增其价”的目的,不得而知。《写生蛱蝶图》名称的前半部分之“写生”二字的由来,源自“写生赵昌”⑥这个历史称号。“写生”二字在当下的语境为:绘画手法的对景写生。现代意义的“写生”与古代写其生气的“写生”完全不同。我们可以清晰地看到“赵昌《写生蛱蝶图》”这一概念的建立,源自于董其昌将其断为“写生赵昌”之作,而董氏得出这一结论并无实据,结论存疑。在清朝,《写生蛱蝶图》再一次收入禁中,乾隆跋文云:“青虫出菜甲,起复化为蝶。蝶已不复虫,生灭迅交睫。翻栩飘秋烟,迷离贴露叶。炼得长生术,金丹了无涉。”乾隆见到此卷时,必定也同时见到了前人的四处题跋,特别是对董其昌认为是赵昌的真迹的说法并未作出肯定的回应,只是在跋文中围绕蝴蝶的生灭,发出生命交替,长生不老的感叹,对于此作的可能作者则并未论及。既然《写生蛱蝶图》作者存疑,那么“写生蛱蝶图”这个画题自然也不能成立。

二、《写生蛱蝶图》风格分析与重构

根据该卷上现存的两枚贾似道收藏印,可将《写生蛱蝶图》的生成年代推定在德祐元年(1275)之前,下文,笔者将依据画史记载,对五代至南宋的几位重要花鸟画家的风格进行分析。通过对赵昌与徐熙、黄筌、李迪在画史上的风格评述进行对比研究,理清《写生蛱蝶图》的风格与赵昌、徐熙、黄筌、李迪等人花鸟画风格之间的关系。

郭若虚在《图画见闻志》中的对赵昌有较为详细的描述:“赵昌,字昌之,广汉人,工画花果,其名最著,然则生意未许全株,折枝多从定本,惟于傅彩旷代无双,古所谓失于妙而后精者也。昌兼画草虫皆云尽善,苟图禽石咸谓非精。昌家富晚年复自购己画,故近世尤为难得。”[9]郭若虚总结赵昌的特点是:描绘折枝花依从“定本”,使得“生意”不足,惟善“傅彩”。赵昌的“傅彩”之法究竟如何,苏子由在《王诜都尉宝绘堂词》注条有所提及:“徐熙画花落笔纵横,其子嗣变格以五色染就,不见笔迹,谓之墨骨,蜀赵昌盖用此法耳”[10],说明赵昌的“傅彩”法,即一种“以五色染就,不见笔迹”的“墨(没)骨”之法。

苏轼引用《广川画跋》及《图绘宝鉴》中关于赵昌的文献,对其艺术风格进行总结:“广川画跋,赵昌剑南人,画花果初师滕昌祐,后过其艺。夏士良图绘寳鉴,赵昌字昌之,善画花果,作折枝有生意,敷色尤造其妙,不特形似,直与花传神也 。”[11]这是苏轼对赵昌的艺术的概述,可以清晰地看出赵昌擅长折枝花卉,善于运用以色彩造型的“没骨法”来表现对象,不重“形似”,而重 “传神”的效果,这样的创作手法与今人的“小写意”颇有雷同。《宣和画谱》之中也有类似的记载,“作折枝极有生意,傅色尤造其妙,兼工于草虫然虽不及花果之为胜,盖晚年自喜其所得,且画工特取其形似耳,若昌之作则不特取其形似,直与画传神者也”。[5]119b《宣和画谱》中描述赵昌也是以花卉为工,草虫不及花果。从文献描述可以看出,历史上的赵昌善于傅彩,其创作手法师承徐熙、徐崇嗣一派,但与徐熙的“落墨法”不同,而更近于徐崇嗣的“没(墨)骨法”。赵昌以色彩造型的“没(墨)骨法”,与《写生蛱蝶图》中花叶部分双勾后敷淡彩的手法迥异,从画法与风格的角度来看,《写生蛱蝶图》并非出自赵昌笔下。从题材角度来看,赵昌也并不擅长草虫、蛱蝶类题材的花鸟画创作。

下文笔者将采用统计学的方法,以表格的方式呈现出《宣和画谱》中关于徐熙、徐崇嗣、黄筌、赵昌四人的风格描述和草虫蛱蝶题材绘画的占比情况,论证赵昌草虫蛱蝶类题材作品的罕见。

从表2中可以看出,徐熙、徐崇嗣善画草虫,其中徐熙更是“妙夺造化”,其草虫蝴蝶类题材绘画在宋代御府的徐熙绘画收藏中占比达5.2%,徐崇嗣(表2),更是高达5.6%,直观地反映出徐熙、徐崇嗣在草虫蝴蝶绘画方面所绘作品之多,亦侧面反映出他们于此类题材的造诣。黄筌画迹在宋代御府所藏较多,草虫、蝶类题材仅见两幅,占比为0.57%。反观赵昌,《宣和画谱》认为其“善画花果名重一时,作折枝极有生意,傅色尤造其妙”,但是在草虫方面的造诣“不及花果之为胜”。综合《宣和画谱》的风格描述和画题著录中无一幅草虫绘画的特殊情况,可以做出赵昌以设色花卉擅长,于草虫并不精工的推测。徐邦达依靠著录文字的描述将此作归类到没有确切传世作品的徐熙名下,缺少明确的参照作品。[12]根据上文的论述,徐熙及徐崇嗣的确善于画此类蝴蝶草虫作品,但徐熙及徐崇嗣的花鸟画风格是否与《写生蛱蝶图》相一致呢?

表2 《宣和画谱》中对徐熙、徐崇嗣、黄筌、赵昌的风格描述和草虫蝴蝶画题统计

《写生蛱蝶图》中的草虫与杂草、花叶画法不同。蝴蝶的画法较为工细,线条谨严,设色艳丽,更接近于黄筌画派。杂草、花叶采用双勾法,线条有小写意书法用笔的顿挫提按,土坡、荆棘则一笔带过,较少勾描,具有书法用笔的韵味。《写生蛱蝶图》所呈现的风格特点,与黄筌的精细“双勾”填彩法具有显著差异,而与徐熙的“落墨法”是否吻合,则要看对徐熙“落墨法”的理解。《图画见闻志》卷四《纪艺下·花鸟门》徐熙条记:“徐铉云,落墨为格,杂彩副之,迹与色不相隐映也。”[9]483b徐熙的“落墨为格”即用墨色、运书法用笔直接写出花枝的状态和质感,即使不着色,也可以表现出所描绘的对象;“杂彩副之”即用一层淡淡的颜色在墨底上润染,所以称之为“副之”。这样的风格也符合徐熙自己的论述,“落墨之际,未尝以傅色晕淡细碎为功。”[13]梅尧臣见到过徐熙的画,作诗以赞,其中“年深粉剥见墨综,描写功夫始惊俗”[10]6b这两句诗明确说明徐熙“落墨法”的画法,即先用书法用笔的方式,直接点出或写出枝叶,然后于其上敷染淡彩,这里的墨色相当于铺底色,使画面更加沉稳。因此,徐熙的“落墨法”并非双勾敷淡彩小写意的表现手法。《写生蛱蝶图》中采用双勾敷淡彩的花叶之法与徐熙的“落墨法”迥异。不可否认的是在《写生蛱蝶图》中兼有徐熙和黄筌的部分特点,当是对两者风格的承续和发展。

这件作品的构图也很特别:视平线放得很低,全然不似北宋花鸟画那种平视或俯视的特点,是以匍匐于草丛中观看的视角进行描绘。这种低视角的构图方式在北宋花鸟画中还未见到,但在南宋的花鸟画中则比较常见,如吴炳的《嘉禾草虫图》、艳艳女史的《花卉草虫图》等。这些线索证实了《写生蛱蝶图》符合南宋花鸟画的时代面貌。而李迪正是南宋最为重要的小写意花鸟画家之一,通过对他现存的《秋卉草虫图》(图6)和《枫鹰雏鸟图》(图7)两幅作品的风格与细节进行研究,可以发现其与《写生蛱蝶图》风格上的联系。

图6 秋卉草虫图 25.2Cm×26.1Cm 宋 李迪 台北故宫博物院藏

图7 枫鹰雏鸟图(局部) 84Cm×94Cm 宋 李迪 故宫博物院藏

清人吴升《大观录》载:“李迪文杏水凫立轴,……花蕊翎毛设色,细勾染,取资五代,扫除院气。”[14]这里的“院气”指的是宋代院体绘画中的刻板与匠气。通过对李迪作品进行研究,可以发现李迪在刻画昆虫时用笔细腻,为了破除“院气”又在配景的草丛、荆棘等处的描绘上,采用较为写意的笔法,脱去院体绘画的板滞之气。特别是《枫鹰雏鸟图》中对草叶的描绘,双勾用笔具有顿挫提按的书法用笔特点,染色清新淡雅,表现出小写意花鸟画的特点,与《写生蛱蝶图》中花叶的画法雷同。

三、余论

传为赵昌的《写生蛱蝶图》,其作者和原题皆不可考,仅能在现有的证据之下做合理的推测。此图“历史知识”的形成源于董其昌的题跋,而董氏题跋缺乏画史理论依据,更可能是应友人(即本画当时的藏家吴希元)“以增其画价”的请求所写。画题中“写生”二字的由来,也与此相关。“蛱蝶图”既然非赵昌所作,那么“写生蛱蝶图”这个沿用至今的名称自然也不合史实。徐熙、徐崇嗣虽然擅长于草虫蝴蝶题材的创作,但综合徐熙的“落墨法”的具体画法,将此图归于徐熙名下同样缺乏说服力。《写生蛱蝶图》的用笔风格介于徐熙的“野逸”与黄筌的“富贵”之间,从低视角的构图角度来看,更加符合南宋花鸟画的构图风格。南宋花鸟画家众多,水平高超且能脱去“院气”的画家中,李迪是最重要的代表之一。通过对李迪现存的两件作品的风格与细节进行研究,发现与《写生蛱蝶图》在用笔特点与风格表现上较为一致。不可否认的是,想为一幅鲜见于画史记载,且无名款的南宋花鸟画找寻作者,本身就是一件不可能完成的任务,只能在现有材料的基础上寻找与之风格尽可能接近的画家。

《写生蛱蝶图》并非赵昌所作,而是出自南宋的一位与李迪画风相近的画家之手,当然也不排除系李迪的作品。董其昌构建了一个“经典”的美术史知识,在流传数百年后,依旧误导历史对“赵昌风格”的判断。

注释:

① 这行字的右半边留在有收藏记录的著录中,这是合同的一种方式,各方持有其中一半,只有双方凑在一起,才是一个完整的整体。《女史箴图》《伏生授经图》《阆苑女仙图》《雪江归棹图》《秋江鱼钓图》及《写生蛱蝶图》都遗存有相似的编号墨迹。周密曾经做过这样的统计工作,从他的记载可知,这种统计系统为南宋的审计司所采用。见于R.H.van Gulik(高罗佩),Chinese Pictorial Art as Viewed by the Connoisseur (Rome:Is.M.E.O.,1958),pp.200—215.

② 元军攻破临安后包括书画在内的藏品皆被虏走,“二月丁酉朔,……元使者入临安府,封府库收史馆礼寺图书及百司符印。”见于[元]脱脱:《宋史》卷四十七,灜国公本纪,武英殿本,第25页b。

③ 孛儿只斤.祥哥喇吉,元朝公主,忽必烈太子真金孙女,答剌麻八剌之女。兄元武宗,弟元仁宗。1311年,元仁宗即位,封“皇姊鲁国大长公主”。后来其侄元文宗继位(1320)后,又封其为“皇姑鲁国大长公主”。此卷钤有“皇姊图书”印鉴,钤于1311年至1320年之间。

④ 明朝内府书画外流情况较为常见,主要通过三种方式流出:其一,皇帝赏赐给臣僚;其二,太监外盗出宫,据汪砢玉《珊瑚网》卷四十七,名画题跋二十三“明内监所藏”条载‘成化末,太监钱能,王赐在南都,每五月舁书画二柜,循环互玩 ’可见一斑;其三,明廷以内府字画折俸发给官员。沈德符《万历野获编》载“严氏被籍时,其他玩好不经见,惟书画之属,入内府者,穆庙初年,出以充武官岁禄,每卷轴作价不盈数缗,即唐宋名迹亦然。”

⑤董其昌在寓居吴希元族弟吴廷家中时,与吴希元交往甚密,曾于1603年作《赠新宇山水图》(上海博物馆藏)扇面赠与吴希元。

⑥写生赵昌系赵昌自号,“赵昌汉州人,善画花,每晨朝露下,绕栏槛谛玩手中调采色写之。自号写生赵昌,人谓昌画,染成不布采色,验之者,以手捫摸不为采色所隐,乃真昌画也。”见于[宋]苏轼,翁方纲注:《苏诗补注》巻二十九,清咸丰三年南海伍氏刊粵雅堂丛書本,第5页b—第6页a。