债之习惯在中国近代司法中的适用

邸 莹

(中国社会科学院大学法学院,北京 102488)

一、引言

近代中国民法的发展历经了三个重要的阶段:1907 年清廷的法律改革者开始编纂《大清民律草案》,其直接动因是脱离帝国主义列强对清政府司法权的制裁,收回治外法权。因此,这一阶段立法的重点在于借鉴大陆法系国家先进的立法经验;民国北京政府时期沿用了《现行律》民事有效部分作为法源。因为《大清民律草案》“于本国法未甚措意”,民国《民律草案》既实现了制度转型,又对中国传统法律的原则和精神进行了继承;南京国民政府时期编订完成的《中华民国民法》,被称为中国历史上第一部民法典,其对传统法进行了体系化的改造,真正实现了民法的近代化。而“债”作为民法中的重要一编,也经历了同样的制度变迁:从清末初步开始近代化转型,到民国北京政府时期进一步的制度转型,再到南京国民政府时期全面的近代化。法典中的制度设计逐步契合世界法律的发展潮流,是近代民法变革和进步的体现。然而,制度变迁是否能够寻找到适合其生根发芽的社会土壤,变革的法律是否能够与社会的现实需要相契合,也是值得深思的问题。“在当代以及其他的时代,法的发展的重心既不在于立法,也不在于法学或司法裁判,而在于社会本身。”[1]“习惯”作为承载了传统法律精神和社会现实需要的形式,成为立法者试图减少立法和社会实际之间抵牾的精妙安排。而债之“习惯”更是习惯中内容最为丰富、形式最灵活多变的一种。本文拟从法典和司法机关的判例、解释例对债之习惯的规定入手,分析债之习惯在中国近代司法实践中的适用条件和实施效果,以揭示民间纠纷之解决过程中法典和社会现实之间如何实现了交流融通。

二、中国近代民法典对债之习惯的体现

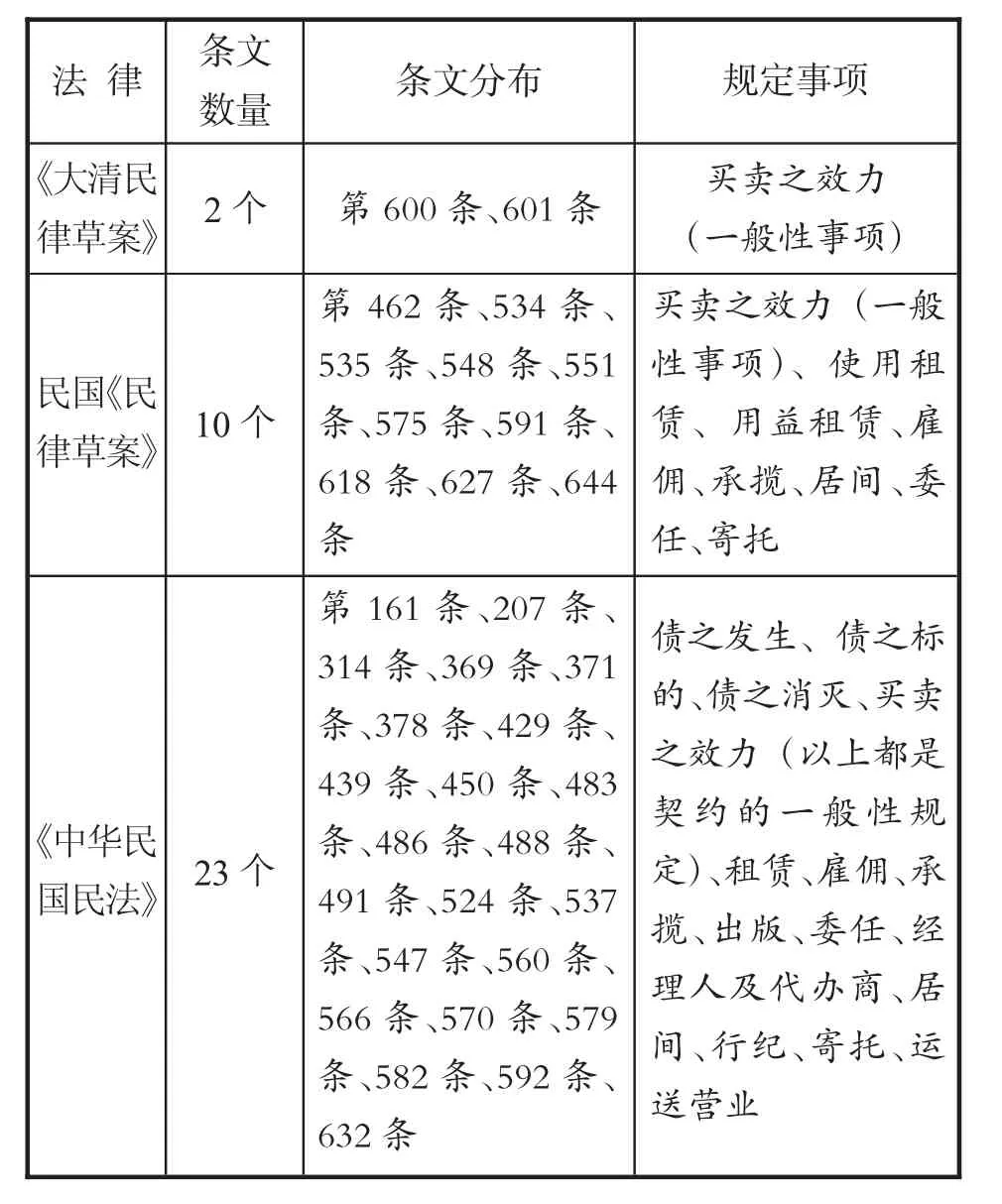

《大清民律草案》、民国《民律草案》和《中华民国民法》都采用五编制的编纂体例,其第二章均为《债》编(《大清民律草案》的第二编为《债权》编),其中均包含“习惯”如何适用的条款。笔者以表格的形式将这几部民律草案或民法典《债》编中包含习惯的条文数目、条文分布、涉及的事项等方面做一个清晰的呈现(见表1)。

表1 债(债权)编中包含“习惯”的条文分布

(一)《大清民律草案》基本未体现传统法的精神

清末是传统法律经历重大转折的时期。清政府在内外部压力所带来的深重忧患中开始改革,试图通过借鉴西方国家先进的立法经验以完成法律转型的方式来实现救亡图存的目标。如何收回领事裁判权、恢复司法独立是清廷的立法者们首先要考虑的问题。而修订民律作为法律变革的重要一项,其重点也在于移植,而不是继承传统法律的原则和精神。因此,《大清民律草案》对承载了传统的“习惯”这种表现形式的体现存在极大的局限性。即使是清末曾在全国范围内开展过的民商事习惯调查,也未对《大清民律草案》吸纳习惯形成实质上的影响。《大清民律草案》中包含“习惯”的条文都集中在前三编,基本是从大陆法系国家法典的条文安排中直接借鉴而来。最应当反映传统法律精神内核的《亲属》和《继承》两编中,完全没有包含“习惯”之适用规则的条款。从整体上来看,《大清民律草案》“全以德、日、瑞三国之民法为模范,偏于新学理,于我国旧有习惯未加参酌”。[2]

《大清民律草案》第二编《债权》编中包含“习惯”的条文共有两条,分别是第二章《契约》中第二节《买卖》中“买卖之效力”的第600 条和第601 条。第600 条规定了承任物之费用及关于登记之费用的担负方式,第601 条规定的是权利移转之费用及物之交付费用的担负方式。这两条中,习惯得以适用的条件均是当特别习惯与法律规定不一致时,特别习惯优先于法律适用。《总则》编第一章《法例》的第一条不仅赋予了习惯以法律渊源的地位,而且明确了不同法源的适用顺序,即《大清民律草案》本身、习惯法、法理。(1)这一条处在整部法典之首,是总括性的规定,债之习惯的适用自然也要接受该条的约束。而第五章《法律行为》第二节《契约》的第208 条规定了契约成立的条件,其中没有采用“习惯”的表述,而是用“通常惯例”的形式来呈现。笔者认为,该条也应当归入包含“习惯”的条款。本条处在《总则》编,是关于契约成立时间和条件的规则,也适用于债权债务关系,而“通常惯例”有“习惯”之含义,也应当包含债之习惯。

(二)民国《民律草案》中传统法的比重增加

民国北京政府时期编纂《民律草案》的直接动因,主要是《大清民律草案》基本未体现传统法的精神。正如江庸所说,“前案多继受外国法,于本国固有法源,未甚措意。如民法《债权》篇于通行之‘会’,物权篇于‘老佃’‘典’‘先买’……而此等法典之得失,于社会经济消长盈虚,影响极巨,未可置之不顾。”[3]250《大清民律草案》的编纂理念和立法技术过于契合西方国家法律发展的潮流,与其时中国社会的现实需要相去甚远。为了提升法典的社会适应性,增强其在民众心中的信服感,应当增加传统法的比重。因此,民事习惯需要得到更多的重视。而民国初年进行的第二次民商事习惯调查也为“习惯”在第二次民律草案中的体现奠定了坚实的基础。

民国《民律草案》之《债》编中包含“习惯”的条文共有10 条。和《大清民律草案》相比,“习惯”获得了立法者更多的重视,且法典对社会现实进行了回应。民国《民律草案》之《债》编中含有“习惯”的条文分别是,第二章《契约》第四节《买卖》中买卖之效力第462 条,第七节《使用租赁》中第534 条、535 条,第八节《用益租赁》中第548 条、551 条,第十一节《雇佣》中第575 条、第十二节《承揽》中第591 条,第十三节《居间》中第618 条,第十四节《委任》中第627 条,第十五节《寄托》中第644 条。其中第462条是承袭《大清民律草案》的第600 条,规定了移转权利、交付标的物之费用、受领标的物之费用、登记之费用等的担负方式,是一般性的事项。而其他各条所安排的是具体种类契约中习惯使用的规则,也都是在特别习惯和法律规定不一致的情况下,特别习惯优先于法律适用。因为民国《民律草案》仿照的是潘德克顿的编纂体例,所以在《总则》编中删除了《法例》一章,“习惯”被赋予法源地位的条文被隐去。此外,《总则》编中第三章《法律行为》第三节《契约》的第143 条规定了契约成立的时间,该条来源于《大清民律草案》的第208 条。该项规则也能够对债权债务关系中债之习惯发挥效力的过程产生拘束力。

(三)《中华民国民法》严格适用债之习惯

《中华民国民法》的颁布和实施标志着中国民法实现了全面的近代化。这部民法典对传统法进行了体系化的改造,更新了大量体现固有法精神的规范,将适用习惯的条件进一步严格化。《中华民国民法》删除了民国《民律草案》在《亲属》和《继承》两编中包含“习惯”的条款。而在第二编《债》编中,又将“习惯”条文增加至23 处。笔者认为,这一设定并不是出于提升习惯之地位的考量,而是通过增加可以适用习惯的具体事项,将民法尊重当事人之间意思自治的精神传达出来,以最大限度地消弭事实中的冲突。而从《总则》编的《第一条》和《第二条》可以看出,相较于《大清民律草案》和民国《民律草案》,《中华民国民法》限定了习惯使用的条件。在优先于习惯适用的法规范的范围这一问题上,《中华民国民法》将“民事本律”增加至“民事法律”,即优先于习惯适用的不止于中华民国民法典本身,还有法典的关系法和一系列的单行法。第二条明确了仅有合于公共秩序和善良风俗的习惯才能适用,公序良俗原则构成了对习惯的制约,这也避免了习惯的滥用,维持了法典的稳定和统一。

《中华民国民法》之《债》编中包含“习惯”的条文分别是《债》编第一章《通则》第一节《债之发生》第161 条,第二节《债之标的》第207 条,第六节《债之消灭》第314 条,第二章《各种之债》第一节《买卖》中买卖之效力第369 条、第372 条、378 条,第五节《租赁》之第429 条、439 条、450 条,第七节《雇佣》之第483 条、486 条、488 条,第八节《承揽》之第491 条,第九节《出版》第524 条,第十节《委任》第537 条、547 条,第十一节《经理人及代办商》第560条,第十二节《居间》第566 条、570 条,第十三节《行纪》第579 条、582 条,第十四节《寄托》第592条,第十六节《运送营业》第二款《物品运送》第632条。和民国《民律草案》相比,出版、经理人及代办商、行纪、运送营业是《中华民国民法》中增加的可以适用习惯的契约种类。

三、民国时期司法运行中债之习惯的体现

(一)最高司法机关所发布之判例、解释例的性质

民国《民律草案》的各编直至1926 年才全部告成,在这之前适用的民事法律史沿袭自清末的《现行律》民事有效部分和一些单行法令。且民国《民律草案》最终也没有正式颁布实施,只是由司法部通令各级法院作为条理来使用。为了弥补制定法的不足,民国北京政府时期的最高司法机关——大理院发布了大量的判例和解释例。从性质上来讲,判例和解释例应当属于“司法解释”。民国时期实行三权分立的政治体制,立法权、行政权和司法权分属于不同的机关。虽然从判例和解释例中抽象出的判决要旨和解释例要旨扮演了法规范的角色,但是大理院作为司法机关并不能够行使立法职能。而《暂行法院编制法》第35 条赋予大理院的也是统一解释法令的权力,而没有将立法权加于其身。民国时期的法律家刘恩荣将判例和解释例认定为大理院发布的法律上之意见。“抽象的意见,谓之解释……具体事件,不得请求解释,此大理院统字第九十八号公函,所说明者;故谓解释,为大理院抽象的法令意见,而裁判书所解决之事件,皆系具体事件,故谓判例,为大理院具体的法令意见。”[4]

南京国民政府时期沿用了民国北京政府时期大理院发布的判例和解释例,并在实践中进行了大量的增补。南京国民政府的最高法院也从1928 年开始发布判例。判例和解释例并不是全文都具有法规范的效力,从其中抽象出的判决要旨和解释例要旨,才能够对本案和同类案件产生拘束力。在司法实践中,法官结合自身经验和法律智慧,通过理性判断和技术提炼,从纷繁复杂的纠纷解决过程中抽象出行为规则。这些行为规则能够产生普遍的拘束力,为处理类似案件提供价值指引。而判例和解释例正是对近代司法之鲜活风貌的体现。而我们今天能够查阅到的判例和解释例中,包含大量债之习惯应当如何适用的规则。

(二)大理院之判例对债之习惯的体现

民国时期,为满足司法对判例的需求,不仅官方发布了大理院判决的汇编,民间的法律家们也将判例和解释例结集成册,编印刊行了大量的私人汇编。郭卫将民国二年(1913)至民国十六年(1927)大理院发布的所有判例汇编成册,形成了《大理院判决例全书》。其中的民法部分采用了和《大清民律草案》相同的编纂体例,将民事判例分为《总则》《债权》《物权》《亲属》和《继承》五编。每一编中将不同判例归类的章节也与《大清民律草案》相同。经过统计,《债权》编中包含“习惯”的判决要旨共有44 则。而《总则》编中关于习惯之适用规则的总括性的要旨也当然适用于债权债务纠纷的解决过程。

大理院所发布的民事判例所抽象出来的判决要旨,关于债之习惯的适用规则,在第一章《通则》第一节《债权之标的》有6 则,第二节《债权之效力》有3 则,第三节《债权之让与》有5 则,第五节《债权之消灭》第一款《清偿》有1 则;第二章《契约》第一节《通则》第一款《契约之成立及其内容》有1 则,第三款《契约之解除》有1 则,第二节《买卖》第一款《通则》有1 则,第二款《买卖之效力》有1 则,第三款《买回》有1 则,第四节《赠与》有1 则,第五节《使用租赁》有4 则,第六节《用益租赁》有2 则,第九节《雇佣》有2 则,第十节《承揽》有1 则,第十一节《居间》有1 则,第十四节《合伙》有8 则,第十七节《博戏及赌事》有1 则,第二十节《保证》有1 则,第四章《发行指示证券》、第五章《发行无记名证券》和第八章《侵权行为》各1 则。这些规则涵盖了债之产生、变动、让与、消灭的过程,对于具体的契约种类(如赠与、使用租赁、用益租赁、雇佣、承揽等),契约中债之习惯应如何适用也都有提及。对于《大清民律草案》和民国《民律草案》均未规定习惯适用规则的《发行指示证券》《发行无记名证券》和《侵权行为》,也都明确了与债相关的习惯应当如何发挥效力。而这些规则,也多为特别习惯优先于法律适用的情形。我们可以发现,法典的规定并不能够包罗万象。司法实践中仍然会出现多种多样的纠纷,为法典之适用提出难题。司法官们通过仔细甄选,将可以适用的习惯引入司法裁判,并运用自身智慧形成了新的行为规则,以回应社会对法规范的需求。

(三)南京国民政府时期判例、解释例对债之习惯的体现

南京国民政府时期依然采用了民国北京政府时期所发布的判例和解释例的形式,并且在实践中大量增补。在这一时期,也有很多法律家编辑出版了判例和解释例的汇编。1934 年12 月,郭卫、周定枚编辑的《中华民国六法理由判解汇编》第一册《民法》正式出版。该书采用了《中华民国民法》的编纂体例,在每一个条文后附上相关的判例要旨,与民法条文形成了《法条(附立法理由)与判例要旨》的民法扩展体系。[5]

《中华民国六法理由判解汇编》第一册《民法》的第二章《债》编的部分,包含习惯的判例和解释例共有43 则。(2)其中第一章《通则》第一节《债之发生》第一款《契约》有3 则,第四款《不当利得》有1则,第五款《侵权行为》有1 则,第二节《债之标的》有8 则,第五节《债之移转》有4 则,第六节《债之消灭》第二款《清偿》有1 则;第二章《各种之债》第一节《买卖》第一款《通则》有1 则,第三款《买回》有1则,第五节《租赁》有8 则,第十节《委任》有2 则,第十一节《经理人及代办商》有5 则,第十六节《运送营业》第二款《物品运送》有1 则,第十八节《合伙》有7 则。在所有相关的民事法律都无法解决具体的债之纠纷时,关于债之习惯则进入纠纷解决的框架之内。法官应当考量债之习惯适用的范围、条件、程序以及不同地区习惯之内容的不同,通过自身理性的价值判断,使债之习惯成为定纷止争的依据。这样的设定,一方面弥合了法律和社会现实之间的鸿沟,另一方面将可适用之习惯限定在不违背公共秩序和善良风俗的范围内,避免了习惯的滥用,使债权债务纠纷的解决和维护和谐良善之社会秩序紧密相连。

笔者以一则南京国民政府时期最高法院所作的判例来说明债之习惯的适用。

约载文字,习惯上可认为普通用语者,系因该文字与事实相反,且与当事人真意不符,在立约当时即有视为具文不令生效之意。此种情形,既为意思与表示,应当一致之例外,易使契约本旨趋于混淆。故法院于契约文字,究系普通用语,抑系真意表示发生争执时,应综核全部事实,及是否适于习惯为合理之解释。(二十一年上字第一〇七四号)[6]

该则判例要旨附于《中华民国民法》第153 条之后,第153 条规定了当事人意思表示对契约是否成立的影响。该条本身并未提及“习惯”。最高法院二十一年(1932)上字第1074 号判决所呈现出的规则是,契约上记载的文字,若习惯认定其为普通用语,而该文字与事实相悖,又与当事人的真意不符,便不具有令契约生效的作用。而这样的情形,对于订定契约本来之目的的彰显又会产生负面的影响。要判断契约中记录的文字是习惯上可以认为的普通用语还是真意表示,法院考量的依据是本案的全部事实以及约载文字是否适于习惯是合理的解释。

四、债之习惯在中国近代司法中适用的条件

(一)债之习惯与制定法之间的适用顺序

对于不同法律渊源的适用顺序,《大清民律草案》和《中华民国民法》均在第一条作出了明确的规定。而民国《民律草案》遵循了潘德克顿的编纂体例,在《总则》编删去了《法例》一章,确认习惯之法源地位的条款被隐去,习惯之效力转而在大理院的判例和解释例中被确认和维护。《大清民律草案》第一条规定的优先于习惯法适用的是“民事本律”,在习惯法之后适用的是“条理”。《中华民国民法》将优先于习惯适用的范围扩大至“民事法律”,将习惯法之后适用的规范表述为“法理”。我们认为,“条理”和“法理”的含义基本一致。而优先于习惯适用的规范之范围扩大,则意味着习惯得以发挥作用的范围被限缩。

《大清民律草案》没有正式颁行,清廷便已覆亡。但是这第一次民律草案为第二次民律草案的告成奠定了基础。民国《民律草案》完成于1926 年,在这之前,扮演了法规范角色的是大理院发布的判例和解释例中抽象出来的判例要旨和解释例要旨。在民国北京政府时期,大理院所发布的二年上字第64 号判决确认了不同法源的适用顺序:

民事案件适用法规之次序。

【判决要旨】判断民事案件,应先依法所规定;法律无明文者,依习惯法;无习惯法者,依条理。(二年上字第64 号)[6]

这一条的构成与《中华民国民法》的第一条基本一致。民国《民律草案》编订完成之前,制定法主要是沿袭自清末的《现行律》民事有效部分。大理院三年上字第304 号判决确认了前清现行律关于民商事法制规定未废止。(3)《大清现行刑律》是中国传统法律的延续,而大理院的判例将“现行律民事有效部分”从之前的刑事规范中抽离出来,成为正式的民事法源。作为大理院民事审判的第一位法源,“《现行律》民事有效部分”在民初实施了近20 年(1912—1929 年),成为这一时期的“民事实体法”。[7]从内容上来看,“《现行律》民事有效部分”包括服制图(共八图)、名例、户役、田宅、婚姻、犯奸、钱债以及原户部则例中有关民事部分(户口、田赋)等。[8]其中《钱债门》各条的内容也成为处理债之纠纷时得以援引的依据。《钱债门》包含《违禁取利》(附条例一条)、《费用受寄财产》(附条例二条)、《得遗失物》。因此,在民国北京政府时期,当《钱债门》和其他单行法已经对某一事项有规定时,债之习惯便不能进入纠纷解决的视野。而在南京国民政府时期,因为《中华民国民法》第一条将《大清民律草案》第一条中“民事本律”的范围扩大至“民事法律”,所以债之习惯成为“民事法律”(包括《中华民国民法》和一些单行法)的补充性法源。

债之习惯作为补充性、次要性的法源,是其在司法实践中适用的最主要情形。然而,从《大清民律草案》、民国《民律草案》和《中华民国民法》之《债》编中包含“习惯”的条文来看,这些规定多涉及特别习惯优先于法律适用的情况。如民国《民律草案》之《债》编第二章《契约》第八节《用益租赁》规定耕作地租赁人,于契约满期时,遗留肥料于耕作地者,不得请求返还其价额。但是当事人之间有特别约定或者有与此相关的特别习惯时,可以按照前面的规定,而依照当事人之间的特约或者特别习惯。(4)再如《中华民国民法》之《债》编第二章《各种之债》第十三节《行纪》第579 条规定,对于行纪人为委托人之计算所订立的契约,在契约之他方当事人不履行债务的情况下,应由行纪人对委托人负直接履行契约之义务。但契约另有订定,或另有习惯者,不需要遵循前述规定。(5)以上两例,都是债之习惯优先于法律适用的证明。适用特别的债之习惯,体现了法典对当事人之间意思自治的尊重,也将灵活多变的债之习惯引入司法实践,能够最大限度地消弭冲突。而民国北京政府时期大理院发布的十五年上字第1554 号判决所明确的规则是债务履行迟延的情况下,如果债权人得到债务人的同意,可以滚利作本。这一条被抽象成判决要旨,得以成为法规范,对其后类似的案件也形成拘束力。但是,该判决还补充了一条特别规则,即如果债务人没有表示同意,且没有正当理由,可以由法官作出的同意债权人滚利作本的裁判以代替债务人的同意。若纠纷发生的地方有此项特别习惯,即使没有债务人的同意,也应当推定其同意是存在的。以上几则关于债之习惯优先于法律适用的说明,都体现了法典对当事人之间意思自治的尊重,允许当事人在司法实践中引入灵活多变的习惯,以最便捷、最有效的方式化解纷争。

(二)债之习惯须成为“习惯法”才得适用

《大清民律草案》第1 条的表述为“民事本律所未规定者,依习惯法;无习惯法者,依条理”。《中华民国民法》第1 条的表述为“民事,法律所未规定者,依习惯,无习惯者,依法理”。大理院二年上字第64 号判决将不同法源的适用顺序表述为法、习惯法、条理。《中华民国民法》第1 条所称“习惯”,指的是“习惯法”。[9]笔者认为,虽然《中华民国民法》第1条将民事法律之后适用的规范表述为“习惯”,但司法实践中适用的习惯之性质应当为“习惯法”。习惯被写入法典,成为一种正式的法律渊源,并且与制定法、判例解释例、条理等共同组成民法体系,习惯便具有了法规范的性质。如果将《中华民国民法》第1 条中的“习惯”认定为普通的习惯,而不具有法的性质,其与优先适用的制定法和在其后适用的法理便不是并列的关系。《大清民律草案》第1 条的表述为“民事本律所未规定者,依习惯法;无习惯法者,依条理”。民国北京政府时期大理院二年上字第64号判决将不同法源的适用顺序表述为“法”优先于“习惯法”,优先于“条理”。而《中华民国民法》第1条的表述为“民事,法律所未规定者,依习惯,无习惯者,依法理”。对于司法实践中适用的“习惯”是普通的、单个的“习惯”还是具有法规范性质的“习惯法”,一直是学界广泛争论的话题。笔者认为,虽然《中华民国民法》第1 条表述为“习惯”,但在近代司法实践中适用的“习惯”也应当具有法的性质,应当被认定为“习惯法”。“习惯”被引入法典,成为一种正式的法律渊源,并且与制定法、判例和解释例以及条理等共同组成近代的民法体系。从反面来讲,若《中华民国民法》第1 条中的“习惯”指的是事实上的习惯,不具有法的性质,其与优先适用的制定法和其后适用的法理的效力位阶是不同的。而事实上的习惯仅能适用于特别案件,并不能对同类案件具有拘束力。而前文也提到,在特定情形下,习惯还得以优先于法律适用。若司法实践中适用的习惯被认定为事实上的习惯,其还能够获得优先于制定法适用的地位,这与民法体系中的地位显然是不符合的。而民国学者胡长清是从另一角度解释了“习惯”应为“习惯法”的原因。“盖在外国,如瑞士各邦原有习惯法之称谓,但确有一种成文的习惯法存在,故我新民法为避免混淆起见,不称习惯法而称习惯。实则民法所谓习惯,应与德国学者所称之习惯法,同一解释焉。”[10]

债之习惯须成为“习惯法”,才得以适用于司法实践。而“习惯”如何成为习惯法呢?民国北京政府时期大理院所发布的二年上字第3 号判决要旨为这一问题提出了合理的解决方案。该条判决要旨规定了“习惯法成立之要件”。普通的习惯得以成为习惯法,需要具备四个条件:(一)有内部要素,即人人有确信以为法之心;(二)有外部要素,即于一定期间内就同一事项反复为同一之行为;(三)系法令所未规定之事项;(四)无背于公共之秩序及利益。[6]第一个条件和第二个条件是一般的民事习惯都具有的,第三个条件与前面提到的不同法源之适用顺序是相契合的。仅有法令没有规定的事项才可以适用习惯,当对某一具体纠纷已经有法律可以提供解决方案时,习惯便不会成为法官援引的依据。第四个条件是对习惯的制约,仅有合于公共秩序及利益的习惯才可以适用于司法实践,债之习惯自然也要符合这一规定。第一个条件是指事实上的习惯应得到人们的确信,能够产生法的作用;第二个要件为所有的习惯所共有;第三个条件与习惯和其他法律渊源之间的适用顺序相一致;第四个条件是对习惯的限制,即仅有合于公共秩序和利益的习惯才具备成为习惯法的资格。在多种多样的债权债务纠纷中,若当事人选择适用或法官援引与公共秩序及利益相悖的习惯作为化解冲突的依据,该种习惯是不能够成为习惯法以进入纠纷解决视野的。事实上的习惯必须同时具备以上四个条件,才得以成为习惯法以应用于司法实践。而债之习惯也必须遵循这样的规则,才能够经受住法官的选择成为定纷止争的依据。

而想要了解债之习惯的具体内容,我们可以参阅清朝末年和民国初年两次大规模的民商事习惯调查形成的整理成果,主要是《民事习惯调查报告录》和《中国民事习惯大全》。南京国民政府司法行政部编订、1930 年印发颁行的《民事习惯调查报告录》一共有四编:《民律总则习惯》(12 则)、《物权习惯》(1 389 则)、《债权习惯》(985 则)和《亲属、继承习惯》(1 946 则),共计3 432 则。这些习惯由各省呈报,因此在编写时以地域来划分,表述为“直隶省关于债权习惯之报告”“奉天省关于债权习惯之报告”“吉林省关于债权习惯之报告”等,以及“黑龙江省”“河南省”“山东省”等地的债权习惯。这些习惯在清末民初通行,但是多在清朝中期就已经形成,或可追溯至明朝末年。《中国民事习惯大全》一书的第一编就是《债权》,与债相关的习惯主要有赁贷借之习惯、利息之习惯、契约之习惯、关于居间之习惯、关于消费贷借之习惯、关于清偿之习惯、关于雇佣之习惯这七类。

(三)仅有合于公共秩序和利益的债之习惯才能适用

在民国北京政府时期,大理院发布的二年上字第64 号判决所规定的“习惯法成立之要件”第四项要件,将“无背于公共之秩序及利益”作为“习惯”得以进入司法裁决过程的限制。在南京国民政府时期,《中华民国民法》正式颁布实施之前,1928 年12月中央政治会议第一六八次会议议决了《民法》之《总则》编立法原则共十九条,其中第一、二条明确了习惯的适用方法。第1 条之内容为,“民法所未规定者,依习惯,无习惯或虽有习惯而法官认为不良者,依法理”。其后的说明又进一步限定了习惯的适用条件:只有善良的习惯才能作为法律不足时的补充性法源。正式颁布的《中华民国民法》在第2 条延续了民法《总则》编立法原则的要求,明确了仅有合于公共秩序或善良风俗的习惯才能应用于司法实践。这一要求处在《中华民国民法》的《总则》部分,是总括性的要求,起到统摄整部民法典的作用,在司法裁决中也对同类案件产生拘束力。因此,债之习惯当然也要在符合公共秩序和善良风俗的情况下才得以适用。

民法学者胡长清将“公序良俗”分为“公共秩序”和“善良风俗”两部分。“公共秩序者,国家社会之一般利益也。德国第一次民法草案所谓的国家之一般利益,盖即指此。善良风俗者,国民之一般的道德观念也。所谓国民的一般的道德观念,固非道德之理想,亦非个人的道德观或阶级的道德观,乃指吾人日常生活之实践的道德律。”[10]因此,《中华民国民法》第2 条中的“公共秩序或善良风俗”就可以简称为“公序良俗”。我们也可以认定,公序良俗原则就构成对债之习惯适用的制约。笔者以民国北京政府时期大理院所发布的一则具体判例要旨来印证该项债之习惯适用的规则。

笔者以一则具体的判例要旨来说明符合公序良俗的债之习惯才得以适用:

商号负债不能涉及家产之习惯非有效。

【判决要旨】习惯之有法律上效力,尤以不害公益为其要件之一端。如所主张商号负债不能涉及家产之办法,于交易安全实有妨碍。纵令果属旧有之习惯,亦断难认为有法律之效力。(三年上字第988号)[6]

该则判决要旨首先明确了习惯应当不损害公共利益才得以具有法律上的效力。如果商号负债不能涉及家产,将对交易安全产生严重的妨碍。即使这一习惯是来自于传统社会,已经在实践中运行了很长时间并获得了广泛的认可,但是在民国北京政府时期,因该习惯对公共利益确有损害,也无法经过法官的价值判断和技术提炼成为司法裁决的依据。该项习惯未被赋予法的效力,是法律在维护公共利益和遵循传统规则之间进行的权衡。而滞后于社会发展、与公序良俗相悖的习惯被大理院以判例这种近似法规范的形式被排除在习惯法之外。该则判决要旨在郭卫编的《大理院判决例全书》民法部分中是处在《总则》编的位置,应当适用于所有类型民事案件的处断过程,而其中提到的“商号负债”又能够具体到债权债务纠纷的解决范围,故笔者借此来说明债之习惯与公序良俗原则之间的关系。

五、结语

从《大清民律草案》到民国《民律草案》再到《中华民国民法》,民法在不断变化和改革的历程中逐步实现了近代化。这几部民律草案或者民法典都在《债(债权)》编中规定了数个包含“习惯”的条款,将债之习惯得以成为民事法源的一种,成为解决债权债务纠纷的依据。在一般情况下,习惯居于补充性、次要性的地位,在制定法未对特定事项作出规定时,才能进入司法实践的范围内。而在特殊情况下,特别习惯又能够优先于法律适用。这也是法典承续传统、尊重当事人之间意思自治的精妙安排。因为债务纠纷纷繁复杂,且多为民间细事,法典之规定无法涵盖所有的社会现象。当事人在意思自治的基础上,基于自身经验和实际情况,对是否适用和如何适用习惯作出理性选择,进而消弭冲突、化解纷争。而民国时期司法机关发布的判例和解释例所抽象出来的判决要旨和解释例要旨,也足以反映债之习惯在司法实践中适用的条件和实施的效果。法典之规定和司法实践构成了相互连接的整体,而债之习惯正是沟通《债》编和债权债务纠纷之解决的桥梁和纽带。

“习惯法能够使法院发挥能动性,弥补制定法规范民事行为的不足和有限,通过司法延展国家法律对民事关系的调整,实现法律的确定性和权威性。”[11]2020 年5 月28 日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》。该民法典不仅在第10 条赋予了“习惯”以法源的地位,并且在分则各编将适用习惯的条件具象化。其中包含“习惯”的条款主要分布在《合同》编,多表述为“交易习惯”。民法典所赋予的债之习惯的地位,与中国近代民法体系中债之习惯的地位基本一致。第10条所规定的是一般情况下债之习惯在法律之后适用,而特定情形下,交易习惯又可以优先于法律适用。而债之习惯在中国近代司法中的适用也可以为今天习惯如何在实践中发挥效力提供借鉴意义。如何将法典中精妙的构思与安排付诸实践,真正实现立法的目的,是我们今天需要重点关注的问题。

注释

(1)《大清民律草案》第1 条的内容为,民事,本律所未规定者,依习惯法;无习惯法者,依条理。

(2)笔者在此将判例和解释例合并计算,接下来提到的数字是判例和解释例的总和。

(3)大理院三年上字第304 号判决要旨的内容为:民国民法法典尚未颁布,前清现行律除与国体及嗣后颁行成交法相抵触之部分外,当然继续有效。至前清现行律虽名为现行刑律,而除刑事部分外,关于民商事之规定仍属不少,自不能以名称为刑律之故,即误会其为已废。参见郭卫编:《大理院判决例全书》,吴宏耀、郭恒、李娜点校,中国政法大学出版社2013 年版,第210 页。

(4)民国《民律草案》第551 条的内容为:耕作地租赁人,于契约满期时,遗留肥料于耕作地者,不得请求返还其价额。但有特约及特别习惯者,不在此限。参见杨立新点校:《大清民律草案·民国民律草案》,吉林人民出版社2002 年版,第277 页。

(5)《中华民国民法》第579 条的内容为:行纪人为委托人之计算所订立之契约,其契约之他方当事人,不履行债务时,对于委托人,应由行纪人负直接履行契约之义务。但契约另有订定,或另有习惯者,不在此限。参见《中华民国法规大全》第一册,商务印书馆1936 年印行,第62页。