“跳过”和“放弃”使决策表现更好

路 红, 连培灿, 龚 婳, 谢楚茵

(广州大学 教育学院心理学系/脑与认知科学中心,广州 510006)

一、引 言

在日常生活中,人们会面对各种各样需要做出决策的情境,而选择的结果好坏不仅会影响个体的心理感受和生活质量,对经济和社会等诸多领域的活动也有重要意义[1]。情感性决策(affective decision-making)能力或基于价值的决策(value-based decision-making)能力,对于在涉及积极和消极情感后果的复杂情况下做出选择至关重要[2]。如何提高这种决策能力,使决策表现更好,是决策领域的重要主题之一。

爱荷华博弈任务(Iowa Gambling Task, IGT)是考察决策能力的重要实验范式,它通过模拟纸牌游戏提供了一个评估个人决策过程的框架[3-5],其中风险和奖赏因选择纸牌的不同而不同[6]。在经典IGT的100个试次中,被试需要从同时呈现的四副牌中任意选择一副牌翻开,每翻开一张牌都可能会加分或减分。牌的分数总和为非负的牌是好牌,分数总和为负数的牌是坏牌,四副牌中好坏牌各两副。IGT主要使用净分数(netscore)分析数据,即被试在每个区块选择好牌的次数减去选择坏牌的次数。此外,也可以分析选择好牌的总比例,或者选择好牌和坏牌的比例之差来计算净分数。选择好牌的总比例大于0.5或者比例之差是正数,则认为是决策未受损的表现[7-9]。

布雷弗尔斯(Brevers)等认为IGT任务表现和双系统的激活有关[10],即冲动系统和反思系统。其中反思系统预测行为的未来后果,并允许对自动反应进行抑制控制。该系统包括各种执行功能,对决策选项的认知与这些执行功能有关。因此,在IGT任务中,被试拥有四副牌知识的多少(即对四副牌的认知)可能影响IGT任务表现。本研究将对此进行检验。

经典IGT只通过被试自我报告来反映其知识水平(对任务的了解或对规律的习得)。健康成年被试进行100次IGT选择时,平均在第80次开始进入概念(conceptual)水平[11]。但略显粗糙的是,经典IGT要求被试从第20个试次开始,每10个试次自我报告对任务的认知和感受,以此确定对任务的知识水平。这种广泛的、开放式的问题往往无法识别被试在完成任务时获得的全部有意识的知识[12]。尽管贝卡拉(Bechara)等提出皮肤电生理指标是划分的依据[11],但皮肤电反应已被证明并不能与决策过程真正对应起来[13]。总之,无论是根据被试自我报告,还是借助皮肤电指标,经典IGT对健康成年人进入概念水平阶段的界定标准仍缺乏有力支持。因此,本研究试图从行为实验指标上重新界定概念水平阶段,并通过多个实验重复验证,以获得较稳定的界定标准。

神经经济学认为,不能将决策简单地理解为“感觉输入—反应选择”,而应关注决策的多重过程[14]。但经典IGT使用的净分数将决策过程简单化,只关注“给定选项—做出选择”,而不关注其中的过程。缺乏对决策过程的深入分析,限制了IGT所获数据的价值[6]。因此,净分数虽能反映被试在任务中的决策表现,但却无法体现决策过程,也就无法获知被试决策表现的发生过程和产生原因。分离IGT任务的决策过程,划分出更多的阶段,可以解决这一问题。对于决策过程的分离,在大鼠觅食行为的研究中,利用“时间”将传统简单的大鼠觅食行为分离成三个决策阶段[15-16]。受此启发,本研究利用“时间”这一因素将IGT决策过程进一步分为初步评估阶段(本研究变式IGT中的第一次倒计时)和深思熟虑阶段(本研究变式IGT中的第二次倒计时),以探究哪个阶段影响了最终的任务表现。

经典IGT及其各种变式在测量决策行为上的有效性已由躯体标记假说(the somatic marker hypothesis, SMH)予以解释[17],并在脑成像和皮肤电相关研究中得到验证[6, 18]。该假说认为,来自身体的引导信号即躯体标记信号在大脑的情绪网络中(尤其是腹内侧前额叶,VMPFC)得到表征和调节,以此优化了复杂和不确定情境中的决策。在健康成年被试中已经发现,成功的IGT表现与躯体标记信号(以预期性皮肤电幅值即SCRs为指标)的发展之间存在相关性,而这些躯体标记信号在VMPFC受损的被试中是不存在的,这被认为是特定脑区受损病人IGT任务表现差的原因[19-21]。SMH无法直接解释IGT任务的行为结果,而是需要借助电生理学技术,这限制了IGT有效性的检验方式。因此,本研究还将探究行为实验指标与IGT任务表现(净分数)之间的相关性,以拓展IGT有效性的检验。

综上,本研究关注以下两个问题:一是能否通过实验范式来分离IGT决策过程;二是决策过程中的哪个阶段影响了IGT任务最终的决策选择。基于此,本研究改进经典IGT,形成变式IGT,进行了三个实验。实验一、二的目的是确认变式IGT是否能实现经典IGT的功能,是否能分离决策过程,以及关于四副牌知识的多少对任务表现的影响。实验三的目的是改进实验一、二。三个实验的共同目的是探究变式IGT中决策表现的有效预测指标。

二、方法与流程

(一)被试

所有被试均为广州大学在读大学生,完成实验后将得到实验时(本科生就读期间完成实验时可获得一定学分)或人民币10—15元现金报酬。所有被试在进行实验前均被充分告知本研究的目的、过程、可能的危险和副作用以及潜在的获益和费用,并签署了被试知情同意书。本研究获广州大学教育学院伦理审查委员会审查通过(批准号:GZHU2020012),符合研究伦理要求。

实验一共采集30名被试的数据。剔除4名被试的数据,其中3名被试认为得分与倒计时有关,1名被试无视第二个倒计时,剩余26名被试的数据纳入最后分析(女性17名,平均年龄19.5岁,标准差1.14岁)。

实验二共采集38名被试的数据。剔除2名被试的数据,其中1名被试认为得分与第二个倒计时有关,另1名被试不理解实验,剩余36名被试的数据纳入最后分析(女性27名,平均年龄18.5岁,标准差1.38岁)。

实验三共采集40名被试的数据,全部纳入最后分析(女性31名,平均年龄18.5岁,标准差0.76岁)。

(二)工具与方法

本研究所有实验均使用Eprime-2.0收集实验数据,使用R-3.6处理、分析数据。另外,在行为实验完成后,被试还需要纸笔完成自我报告问卷,具体内容如下:1.是否感到不适?(如果是,何种不适?如果否,跳答第3题)2.这种不适是由什么带来的?3.实验目的是什么?4.采取了什么策略?5.哪副牌最划算?6.四副牌的输赢概率各是多少?7.对哪些具体的输赢数目印象深刻?为什么?8.更倾向于追求赢还是避免输?9.因为什么而追求更高的游戏得分?(更高的金钱报酬或更多的实验时?仅仅是为了得分更高还是其它原因?)10.对两个倒计时有什么看法?是否会因此感到时间压力或紧张?

图1 变式IGT的基本流程

(三)实验流程

本研究三个实验均为单因素重复测量设计,自变量为选项类型(好、坏牌),因变量为选择两种选项的次数,最终决策表现指标为净分数(好牌中最终选择翻牌的比例减去坏牌中最终选择翻牌的比例)。

基本流程如图1所示,总试次为320次,实验过程中每完成80个试次休息2—3分钟。计算机屏幕上会呈现四副牌,从左边第一张开始做选择,被试必须确定是否要翻当次这张牌。然后才能从左往右进入下一副牌,循环往复直至完成总共320次选择,即每副牌会有80次被选择的机会。当倒计时呈现,即扑克牌边缘变红且牌面上有倒计时,被试就可以做出选择。三个实验中,第一个倒计时按键盘上的“回车键”表示选择进入,必须等倒计时结束,才能进入第二个倒计时;选择跳过则不需要按键。第二个倒计时如果选择翻牌,实验一、二均要按“回车键”,倒计时会立即结束并反馈得分;实验三则不需要按键,但必须等倒计时结束才反馈得分。第二个倒计时如果选择放弃,实验一、二不需要按键,但必须等倒计时结束并反馈得0分之后才进入下一副牌;实验三则需要按“空格键”,倒计时会立即结束并反馈得0分之后进入下一副牌。

被试完成320个试次的选择后,需要进行一次“虚拟拍卖”,考察被试对选项的偏好,避免直接自我报告时问题框架的影响。虚拟拍卖的指导语为:“如果您现在有100元,可以购买四副牌中的一副。这副牌可以在现实中玩,和刚才游戏中的输赢概率一样,您最愿意购买哪一副牌?”正常来说,被试如果真正掌握了变式IGT中好坏牌的规律,应该会选择其中一副好牌。

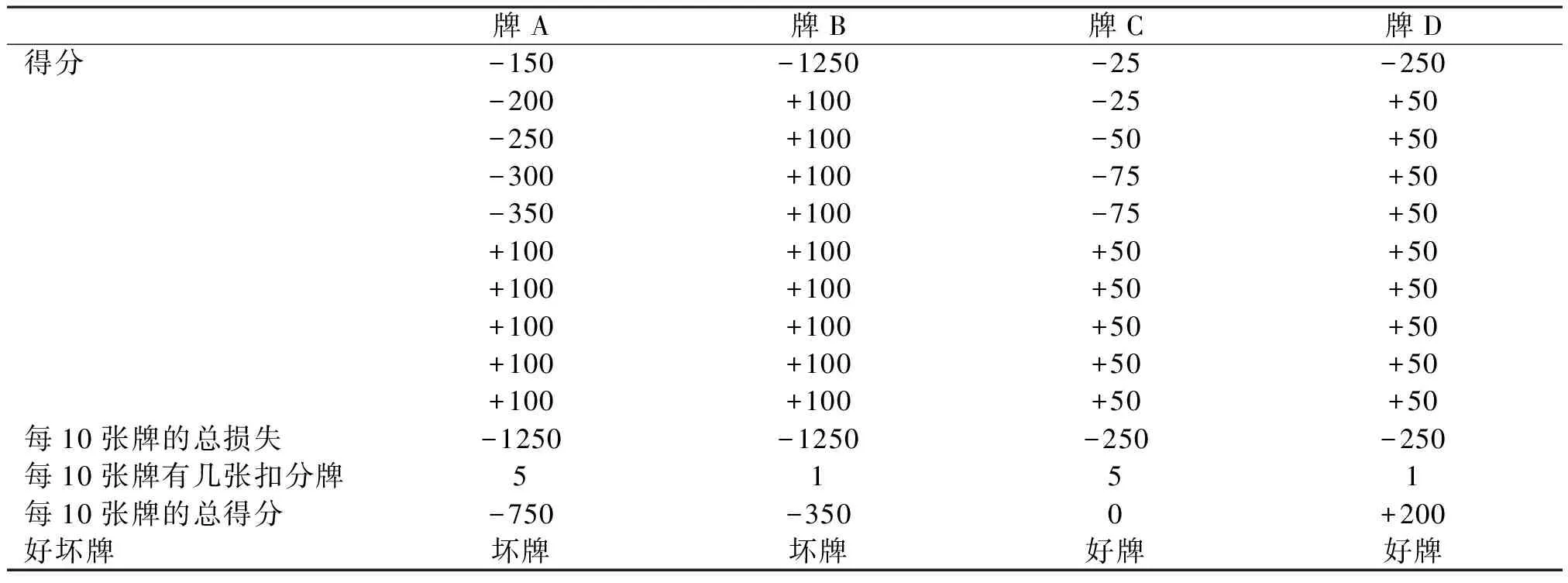

变式IGT的得分分布情况如表1所示,这与库玛(Kumar)等人研究所得的形式相似[22]。不同点是本研究中变式IGT每副牌只有10张,而库玛等的研究中每副牌有40张[22],相同点是每副牌中每10张牌的总得分是一致的。每次选择既可能加分也可能减分,但不会出现同时加减分的情况。因为若同时出现加减分,就很难确定被试的选择到底是基于加分还是基于减分[23]。被试并不知道四副牌输赢的情况,但知道每副牌输赢的概率是不变的(实验一)或者知道四副牌中有两副好牌、两副坏牌(实验二、三)。每名被试面对四副牌的具体分布是随机的。随着实验任务的进行,预期健康成年被试在积累经验之后能自行习得四副牌输赢的大致分布。

表1 变式IGT中得分分布情况

变式IGT利用两个倒计时将原本一次选择就结束的决策任务分离为两个阶段,其中第一个倒计时阶段称为“初步评估阶段”,第二个倒计时阶段称为“深思熟虑阶段”。即使被试在第二个倒计时阶段不一定是“深思熟虑”的,但本研究仍然这样命名,以示与第一个倒计时阶段区分,并反映设计第二个倒计时的初衷——让被试有第二次机会“好好想想”。图2是变式IGT中倒计时的呈现方式,第一个倒计时固定为3秒;第二个倒计时的时长则是随机的,实验一、二为3—5秒,实验三为3—10秒。

变式IGT的核心是决策过程的分离,即两个倒计时的设置,以及进入、跳过、翻牌、放弃这四种情况的设置。第一个倒计时过程中,被试如果想要翻这张牌,就代表进入;如果不想翻这张牌,则代表跳过,将进入下一副牌的选择。如果第一个倒计时被试选择进入,则会出现第二个倒计时,此时被试如果确实想翻这张牌,就代表翻牌;如果后悔了,不想翻这张牌,则代表放弃。换句话说,被试在每一张牌的选择过程中,最多有两次机会。

除了净分数,本研究还将计算好牌翻牌比(goodplay,好牌中最终翻牌的比例)、坏牌翻牌比(badplay,坏牌中最终翻牌的比例)、好牌放弃比(goodregret,好牌中最终放弃的比例)、坏牌放弃比(badregret,坏牌中最终放弃的比例)、好牌跳过比(goodpass,好牌中一开始就跳过的比例)、坏牌跳过比(badpass,坏牌中一开始就跳过的比例)。因此,本研究三个指标的计算方式分别如下。

公式一:净分数=好牌翻牌比-坏牌翻牌比(netscore=goodplay-badplay)

公式二:净放弃=坏牌放弃比-好牌放弃比(netregret=badregret-goodregret)

公式三:净跳过=坏牌跳过比-好牌跳过比(netpass=badpass-goodpass)

净分数体现了变式IGT的决策表现。净分数大于0被认为是决策未受损的表现[7-9];相反,小于0则说明存在决策障碍。如果所有好牌最终都翻了,且所有坏牌最终都没有翻,净分数应该等于1(这也是净分数的最高分)。

净放弃体现了变式IGT深思熟虑阶段的决策调整行为。净放弃大于0可认为能在深思熟虑后对决策做出调整,持续大于0则说明被试决策调整能力强。如果完全识别出了好牌与坏牌,凡是进入深思熟虑阶段的,就不需要放弃,而是直接选择翻牌,因此净放弃应该等于0。

净跳过体现了变式IGT初步评估阶段的决策调整行为。净跳过大于0可认为被试能利用“避免输”的策略提高决策表现。如果完全识别出了好牌与坏牌,在初步评估阶段就应该直接跳过坏牌,净跳过应该等于1。

三、结 果

(一)实验一

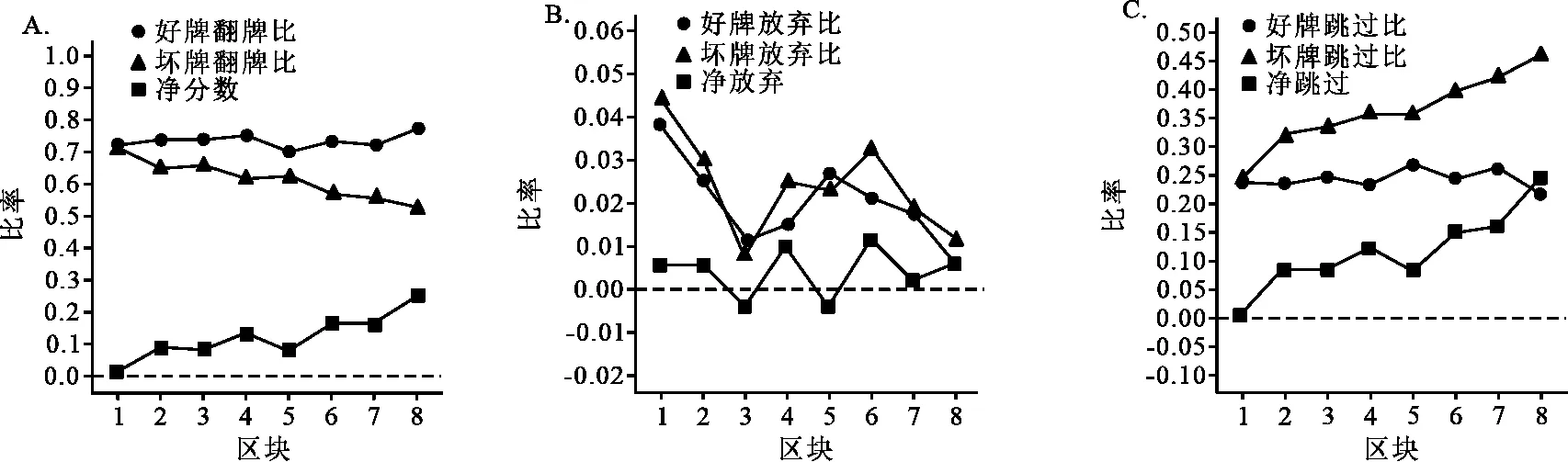

如图3A,从第一个区块开始,净分数始终大于0,并且分数随着任务进行而提高,越到任务后期,任务表现越好。说明被试在变式IGT中有较好的任务表现,能逐渐习得牌的规律。由此可见,变式IGT实现了经典IGT的基本功能,也体现了IGT任务的稳定性和可塑性。

图3 实验一各指标情况

注:图A是实验一净分数、好牌翻牌比、坏牌翻牌比;图B是好牌放弃比、坏牌放弃比,以及它们之差(净放弃);图C是好牌跳过比、坏牌跳过比,以及它们之差(净跳过)。每个区块包含40个试次。下同。

如图3B,第3个区块和第5个区块都出现了净放弃小于0的情况,说明在第1个区块到第5个区块之间,被试仍然在学习如何利用深思熟虑阶段。直到第6个区块开始,才持续地出现净放弃大于0,同时坏牌放弃比和好牌放弃比都呈下降趋势,并且净放弃趋近于0。这说明,相比经典IGT,变式IGT分离决策过程之后在深思熟虑阶段形成的规律(利用方法)需要更长时间才能逐渐习得。

如图3C,随着实验进行,被试会更多地选择在初步评估阶段就直接跳过,净跳过的整体趋势是增大的。这表明,一是随着实验进行,被试能习得规律;二是可能由于被试关于四副牌的知识不多,在不确定的情境中,被试更倾向于选择谨慎一点的做法,在一开始就直接跳过。另外,净跳过随实验进行的发展趋势与图3A中净分数的发展趋势一致,这说明净跳过可能是净分数的预测指标之一。

综上,如果基于经典IGT,以净分数为判断指标,实验一的被试在概念水平阶段之后(80试次之后)习得了规律。而基于变式IGT,以净放弃为判断指标,由图3B可见,直到第6个区块开始(200试次之后),净放弃才持续大于0,说明在第6个区块之前,被试并没有真正习得规律,或者只是习得了一部分规律。这表明,相对于经典IGT,变式IGT更加精细化地区分了决策过程。

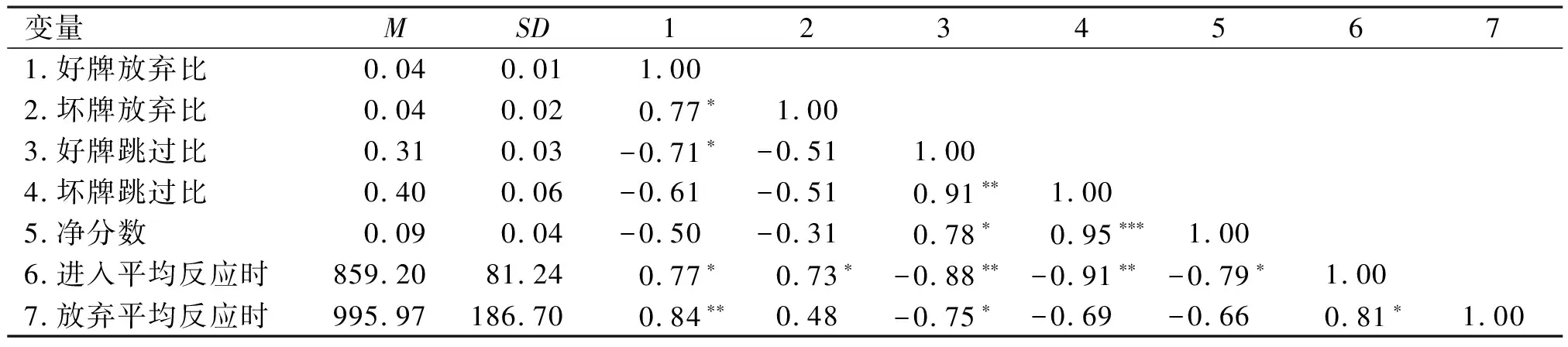

表2 实验一各变量的平均数、标准差和相关系数

表2列出了实验一各变量的平均数、标准差和相关矩阵。结果发现,好牌放弃比与净分数呈显著负相关,说明深思熟虑阶段放弃的好牌越多,净分数越低;坏牌跳过比与净分数呈显著正相关,说明跳过的坏牌越多,净分数越高;翻牌平均反应时与净分数也呈显著负相关,说明深思熟虑阶段太快决定翻牌(即没有认真思考),净分数越低。这为进一步检验净分数的影响因素提供了支持。

为了进一步分析净分数的影响因素,使用广义线性模型(generalized linear model, GLM)对净分数进行分析,将好牌放弃比、坏牌跳过比和翻牌平均反应时纳入模型。发现模型中自变量的VIF偏高,其中坏牌跳过比和翻牌平均反应时的VIF分别为9.66和6.04,而好牌放弃比的VIF也达到了2.91。这说明,坏牌跳过比和翻牌平均反应时这两个变量都存在较严重的共线性问题。因此,使用Lasso回归重新筛选变量[24-25],最终保留好牌放弃比和坏牌跳过比两个变量进入模型,得到回归分析结果如表3。坏牌跳过比显著预测净分数[β=0.86,p<0.01],在一开始就跳过坏牌越多,净分数越高。这符合本研究变式IGT中损失权重大于获益权重的设置,说明了变式IGT的有效性和灵敏性。

综上,变式IGT实现了经典IGT的基本功能,并且能够实现对IGT决策过程的分离,能更精确地识别出进入概念水平的时程。在实验一中,被试进入概念水平的时间是在200个试次之后(第6个区块开始),比经典IGT的80次更迟[26]。在不确定好坏牌情况的前提下,健康成年被试仍然能利用分离的决策过程调整决策,以获得更好的决策表现。

(二)实验二

实验二和实验一之间只有一处不同,实验一只告知被试“每一副牌都有一定的输赢概率,这个概率在游戏过程中保持不变”;实验二则增加了有关牌的知识,告知被试“每副牌每玩一次既可能赢也可能输,其中两副牌是好牌,两副牌是坏牌”。

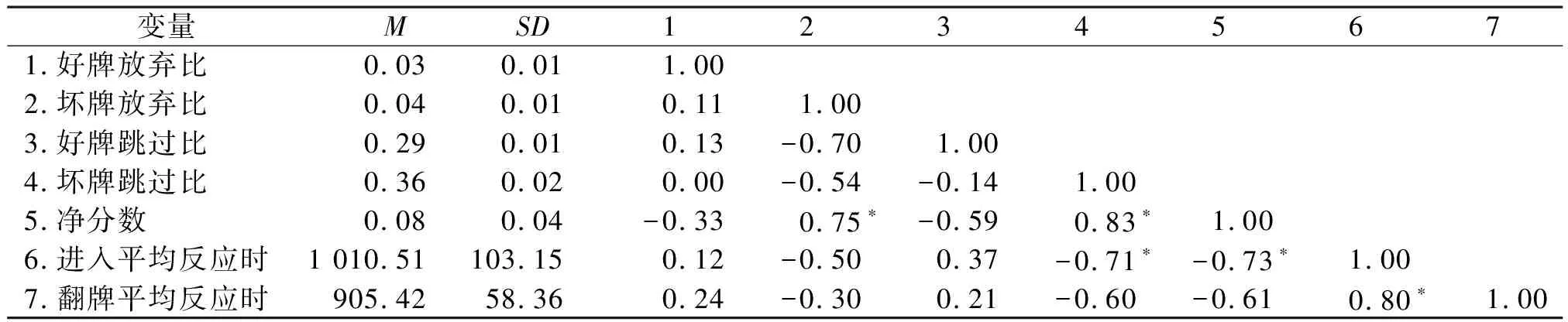

图4 实验二各指标情况

如图4A,净分数一直大于0并保持一个微弱增长的趋势。该趋势虽然与实验一的方向一样,但强度明显变弱了。与实验一保持一致的是,好牌翻牌比一直高于坏牌翻牌比,再一次说明变式IGT能实现经典IGT的基本功能。在关于四副牌的知识增加之后,被试对于最终决定翻牌变得更加谨慎了。

如图4B, 实验二从第5个区块开始,净放弃持续大于0并趋近于0,同时坏牌放弃比和好牌放弃比都呈下降趋势。实验二从第5个区块开始,就持续地出现净放弃大于0,比实验一出现得更早。这进一步说明,相比经典IGT,变式IGT分离决策过程之后形成的深思熟虑阶段的规律(利用方法)需要更长时间才能逐渐习得。关于决策选项的知识越多,被试越快习得深思熟虑阶段的规律(利用方法)。

如图4C,实验二净跳过始终大于0并维持在一个稳定的增长区间。但是,净跳过增长的幅度明显比实验一弱,增长量也小于实验一。这说明了以下两点。第一,关于决策选项的知识越多,被试对初步评估阶段的依赖越少;在不确定性减少的情况下,被试有更多的把握完成决策任务。第二,在明确知道其中两副牌应该多跳过、另外两副牌应该少跳过的情况下,被试会更加谨慎地选择跳过。

表4 实验二各变量的平均数、标准差和相关系数

表4列出了实验二各变量的平均数、标准差和相关矩阵。结果发现,坏牌放弃比与净分数呈显著正相关,说明深思熟虑阶段放弃的坏牌越多,净分数越高;坏牌跳过比与净分数呈显著正相关,说明跳过的坏牌越多,净分数越高;而进入平均反应时与净分数呈显著负相关,说明在初步评估阶段太快决定进入,净分数越低。这为进一步检验净分数的影响因素提供了支持。

为了进一步分析净分数的影响因素,使用广义线性模型(generalized linear model, GLM)对净分数进行分析,将坏牌放弃比、坏牌跳过比和进入平均反应时纳入模型,得到回归分析结果如表5。VIF分别为1.46、2.20、2.09,均大于1并接近于1,小于5的临界值,说明纳入模型的三个自变量没有严重的共线性问题。模型F值为7.08[p<0.05],该模型可以解释72%的因变量方差变异,说明该模型的拟合效果尚可,无需另选模型进行拟合。虽然纳入模型的三个变量系数均不显著,但这仅说明在实验二中,净分数没有显著的预测指标,坏牌放弃比和坏牌跳过比仍然影响着净分数。出现这种结果的原因可能是关于决策选项的知识增加,被试不管是在初步评估阶段还是深思熟虑阶段,都更加谨慎了。

最后,对实验一和实验二的净分数作独立样本t检验显示,不告知被试四副牌中好坏牌的情况和告知这种情况之间的差异不显著[t(10.69)=1.43,p=0.181,Cohen’s d=0.87],说明被试拥有四副牌知识的多少不影响被试的任务表现。

表5 实验二中净分数的回归分析结果

在实验一和实验二中,根据反应时结果,深思熟虑阶段决定最终翻牌的时间过快(见表2和表4)。这说明被试一旦在初步评估阶段选择进入,在深思熟虑阶段就很少再反悔。这可能是因为实验一和实验二在深思熟虑阶段一旦选择放弃,必须等待倒计时结束。为了避免这样的时间消耗,被试可能在初步评估阶段就“深思熟虑”了。因此,实验三将深思熟虑阶段的倒计时规则改为:“选择翻牌必须等待倒计时结束,而选择放弃倒计时会马上结束。”这样将时间成本从初步评估阶段转移到深思熟虑阶段。

(三)实验三

实验三在实验二的基础上增加1 600秒的“重新确认时间”作为第二阶段的“时间成本”,深思熟虑阶段所用时间将从1 600秒的初始值中减去。要求尽量剩余得多,即尽量快地做决定。根据实验一、二被试的自我报告以及深思熟虑阶段平均用时,第二个倒计时从3—10秒改为3—5秒;第二个倒计时阶段的选择方式改为继续不按键,放弃则按空格键;如果继续,必须等待倒计时结束;如果放弃,则倒计时马上结束;除了得分,还反馈剩余“重新确认时间”。因此,实验三与前两个实验的不同在于时间成本的不同。实验一、二的深思熟虑阶段决定放弃必须等倒计时结束,是初步评估阶段选择“进入”的成本;而实验三最终选择翻牌则必须等倒计时结束,是深思熟虑阶段选择“放弃”的成本。

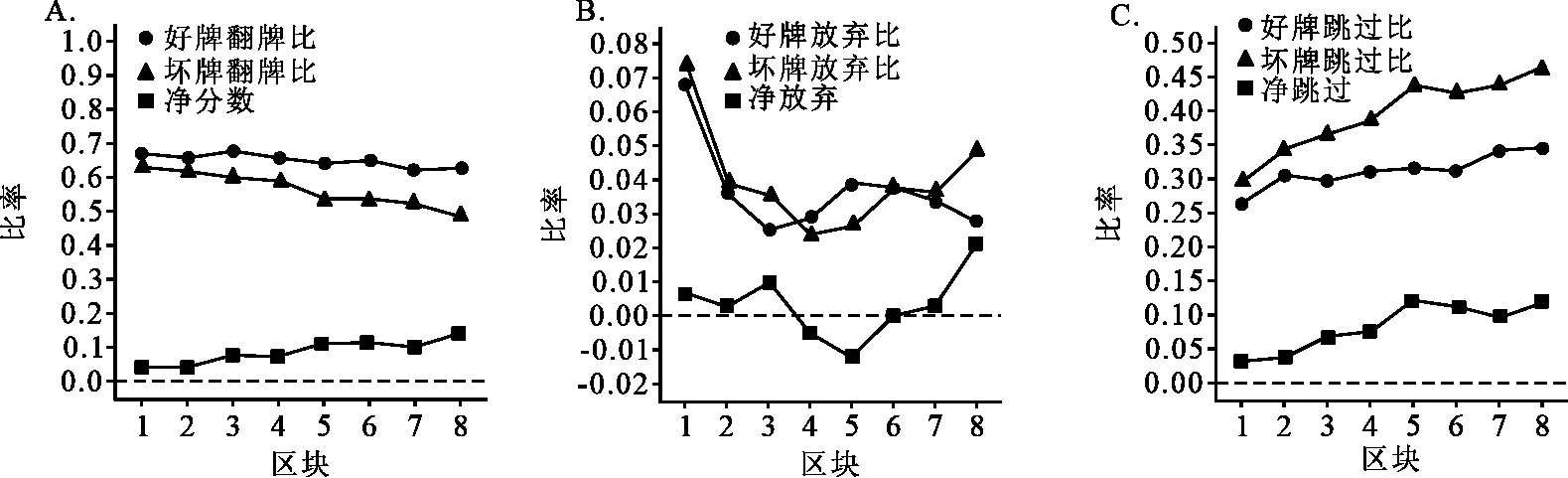

如图5A,实验三从第一个区块(头40个试次)开始,净分数一直大于0并保持增长趋势,说明了变式IGT的稳定性。虽然净分数的发展方向与实验一、二是一样的;但与实验一、二不同的是,实验三中不止坏牌翻牌比随着实验进行减少了,好牌翻牌比也随着实验进行减少了。这可能是因为实验三深思熟虑阶段选择翻牌需要等待倒计时结束,而且所用时间会从初始给定的1 600秒“重新确认时间”中减去(被试已被告知剩余“重新确认时间”更多,最终成绩会加权更多),这导致被试在深思熟虑阶段更加谨慎地选择翻牌。当然,这种设置也使净分数的增长量大于实验二。

如图5B,虽然第1至第3个区块中净放弃持续大于0,但因这一现象发生在实验一开始,且第4、5个区块的净放弃又小于0,因此并不足以说明被试从一开始就习得规律。从第6个区块开始,持续地出现净放弃大于0,与实验一相同,但略早于实验二。这说明当最终翻牌需要时间成本时,被试习得深思熟虑阶段的规律(利用方法)又变慢了。同时,也进一步加强了实验一、二的观点,即相比经典IGT,变式IGT分离决策过程之后,被试实际进入概念水平阶段的时程是在200个试次之后。另外,第1个区块的坏牌放弃比和好牌放弃比都远大于其他区块,可能是因为实验三中深思熟虑阶段选择放弃之后倒计时会立即结束,可以节省“重新确认时间”。

图5 实验三各指标情况

如图5C,净跳过始终大于0并随着实验进行而增大,但在提前知道有两副好牌、两副坏牌的情况下(同实验二),坏牌跳过比的趋势却是向上的(同实验一)。这表明,当决策选项有时间成本时,被试对坏牌识别得更快了。

表6列出了实验三各变量的平均数、标准差和相关矩阵。结果发现,好牌跳过比与净分数呈显著正相关,坏牌跳过比与净分数呈显著正相关。这说明不管跳过好牌还是跳过坏牌,只要跳过的牌越多,净分数就越高。而进入平均反应时与净分数呈显著负相关,说明初步评估阶段太快决定进入,净分数越低。这为进一步检验净分数的影响因素提供了支持。

表6 实验三各变量的平均数、标准差和相关系数

为了进一步分析净分数的影响因素,使用广义线性模型(generalized linear model, GLM)对净分数进行分析,将好牌跳过比、坏牌跳过比和进入平均反应时纳入模型。发现模型中各自变量的VIF分别为6.46、8.43、6.26,有较严重的共线性问题。因此,使用Lasso回归重新筛选变量[24-25],最终只保留坏牌跳过比一个变量,回归分析结果发现坏牌跳过比显著预测净分数[β=0.94,p<0.001]。这与实验一、二保持一致,说明变式IGT损失权重大于获益权重的设置对净分数的影响较为稳定。另外,结合实验一、二的结果,当需要为最终的翻牌付出时间成本时,被试的任务表现更依赖于初步评估阶段。

四、讨 论

(一)变式IGT的优势

变式IGT与经典IGT相比,增加了两个倒计时,将决策过程分离成了初步评估和深思熟虑两个阶段,同时还在奖惩设置等多方面做了改进。结合本研究三个实验的结果,变式IGT体现了如下三个优势。

第一,变式IGT更加精细化地区分了决策过程。变式IGT根据深思熟虑阶段净放弃的模式得出了健康成年人对决策任务的知识进入概念水平阶段比经典IGT更迟,是更为精细的。例如实验一中,如果根据经典IGT的逻辑,净分数的结果似乎表明被试一开始便习得了规律;但结合深思熟虑阶段的结果可知,在200个试次之前,被试并没有真正习得规律,或只习得了部分规律。这说明,经典IGT将决策过程简单理解为“给定选项—做出选择”是不足的,变式IGT通过分离决策过程避免了这种简单解释。当然,尽管变式IGT使用更简洁的奖惩分数设置降低任务难度,但两个倒计时的设置可能干扰被试习得牌的规律,这也可能会进一步导致变式IGT得出更晚的概念水平时程。今后的研究可以着眼于任务难度,深入探究个中原因。

第二,变式IGT的适用性更广。首先,经典IGT只关注决策结果;而变式IGT增加了两个倒计时,形成两个决策阶段,既关注决策结果也关注决策过程。例如实验三中,更改了按键反应的要求后,倒计时耗费的时间成本便从初步评估阶段转移到深思熟虑阶段。今后的研究可以在变式IGT中继续深入探讨时间维度的操纵对任务表现的影响,为决策过程的研究提供更多样化的视角。其次,变式IGT得到了与任务表现直接相关的行为实验指标,拓展了IGT有效性的检验方式,降低了实验成本。

第三,变式IGT任务难度更低,降低了被试个体差异(如理解能力)的影响。经典IGT本身的复杂性可能使被试难以分清好牌和坏牌[22],因此变式IGT通过加减分的设置以及牌数的减少(从经典IGT的40张牌减少为10张牌)降低任务难度。变式IGT中加减分的具体设置是得分只有50和100,而扣分则不尽相同(见表1)。有研究认为,得分相同而扣分不同的操纵单方面强化了损失[13,20],被试只需要根据损失就能做出选择。因此,本研究设置了相同的得分和不同的扣分以强化损失,从而降低任务难度。这意味着变式IGT比经典IGT更容易习得得分规律,同时被试也有足够的认知资源加工变式IGT设置的两个倒计时。

(二)变式IGT可以分离决策过程的原因

变式IGT之所以能够分离决策过程,可能是因为变式IGT能显示被试在试次间对决策选项的系统性转换。施泰因格勒弗(Steingroever)等对2篇综述和8个实证数据集进行了分析[27],认为经典IGT在健康成年被试中应用的基本假设可能是无效的。第一,健康成年被试不是更喜欢好牌,而是喜欢少输的牌;第二,健康成年被试的选择并不是同质的,而是异质的;第三,健康成年被试并不是首先探索不同选项,然后选择最有利的选项,相反,在试次间并没有表现出对决策选项的系统性转换。

对于上述观点,本研究可以做出以下回应。第一,变式IGT最后的“虚拟拍卖”显示,被试选择好牌的比例为73%;实验后问卷结果显示,52.9%的被试将好牌作为“最划算的牌”(问题5)。结果说明,健康成年被试在变式IGT中相对更喜欢好牌。第二,实验后问卷结果显示,62.5%的被试的选择策略为探索所有选项(问题4),之后会根据牌的情况在决策选项之间转换;其中有46.7%的被试会为了补回损失的分数而选择冒险,即在明知坏牌中有大额扣分(-1 250)的情况下仍偶尔选择坏牌以获得最大额的加分(+100)。结果说明,健康成年被试在变式IGT任务中会首先探索所有选项以确定选择的策略,但这种策略又会随着任务进行而改变。改变的发生时间主要体现在变式IGT任务中后期,即深思熟虑阶段的放弃——选择放弃说明被试对之前的选择进行了思考并决定做出转变。因此,IGT在健康成年被试中应用的三条基本假设有两条是成立的(第二点在本研究中无法验证)。

由前述可知,本研究中健康成年被试在变式IGT的深思熟虑阶段体现了对决策选项的系统性转换。根据本研究相关实验结果,在变式IGT的200个试次之后,健康成年人对任务的知识进入概念水平阶段;并且在这一阶段,净放弃大于0并趋近于0,净跳过大于0并趋近于1,更体现了这种系统性转换。IGT任务需要这种系统性转换,而变式IGT能显示这种系统转换,因此才能够分离IGT任务的决策过程。今后的研究可以在变式IGT上检验IGT的第二个基本假设,进一步验证变式IGT的有效性。

(三)变式IGT任务表现的预测指标

从本研究的结果可得,坏牌跳过比是变式IGT最终任务表现的有效预测指标。这是因为变式IGT是一个损失权重大于获益权重的任务,最终的翻牌会倾向于避免更多的损失,此时被试直接在第一个倒计时阶段就跳过将会有效提高净分数。除此之外,坏牌放弃比也可能是最终任务表现的预测指标。以上表明,在变式IGT的初步评估阶段和深思熟虑阶段,学会“跳过”和“放弃”坏牌,能带来更好的任务表现。

五、结 论

本研究通过三个实验得到了以下四点发现。

第一,变式IGT实现了经典IGT的功能。

第二,变式IGT利用两个倒计时能够分离决策过程,健康成年人能够利用这一点调整决策以获得更优的决策表现。

第三,坏牌跳过比和坏牌放弃比是净分数的预测指标,它们影响了变式IGT的任务表现。具体体现为学会“跳过”和“放弃”不利选项,会使决策表现更好。

第四,变式IGT中,健康成年人对选项的知识水平在200个试次之后开始进入概念水平阶段。