分支河流体系(DFS) 研究进展

赵 芸 张昌民 朱 锐 冯文杰 赵 康

(长江大学地球科学学院, 湖北武汉 430100)

0 引 言

2010 年G.S.Weissmann 等[1]在《Geology》 上以“Fluvial Form in Modern Continental Sedimentary Basin: Distributive Fluvial Systems” 为题发表文章,首次提出了分支河流体系(Distributive Fluvial Systems, 简称DFS) 这一新的河流沉积学术语, 它指河流从某一顶点进入盆地并呈放射状展布的沉积体系。 同年, A.J.Hartley 等[2]运用Google Earth 系统对全球沉积盆地中的河流沉积体系进行统计, 通过平面形态特征识别出415 个大型DFS。 虽然受到一些质疑, 比如现代DFS 研究中, 通过卫星图像或无人机等识别出来的河道分布等暂时缺乏关于地层内部结构的信息。 但近年来, DFS 概念得到更多学者的认可和应用, 越来越多的地质工作者开始使用DFS 这一概念并开展相关研究, DFS 的提出是对陆相沉积盆地内沉积体系研究的补充, 使得人们能够更全面深入地认识陆相沉积盆地内发育的一系列沉积体系。

G.S.Weissmann 最早从第四纪河流沉积中认识到 DFS, 后续不断有学者, 如 H.Zania 等[3]、H.A.Buehler 等[4]、 M.L.Assine 等[5]、 F.N.Pupim等[6]、T.J.Pietsch 等[7-8]、S.Sahu 等[9]、M.M.Mcglue等[10]、 A.Bilmes 等[11]、 S.K.Davidson 等[12]发现南美洲巴西潘塔纳尔塔夸里、 澳大利亚新南威尔士北部的圭迪尔、 印度中部恒河南部、 安第斯山前陆盆地贝尔梅霍河、 阿根廷加斯特雷盆地均发育有现代沉积DFS。

同时,A.M.Trendell 等[13]、G.S.Weissmann 等[14]、A.Owen 等[15-16]、 J.T.Chesley 等[17]、 T.F.Lawton等[18]、 A.Rittersbacher 等[19]、 A.R.Gulliford 等[20]、A.R.Gulliford 等[21]一些学者开始对露头DFS 进行分析研究, 如美国亚利桑那州Chinle 组DFS、 犹他州东南部Morrison 组Salt Wash DFS、 犹他州Straight Cliffs 组 DFS、 犹他州瓦萨奇高原Blackhawk 组DFS、 法国南部二叠系Lode've 盆地的Graissessac 组到La Lieude 组DFS 等。 2015 年开始, E.M.Quartero 等[22]、 D.Shields 等[23]、 A.Owen等[24]少数学者对地层中可能存在的DFS 也进行了研究, 如加拿大阿尔伯达科迪勒拉盆地中部古新统Paskapoo 组和澳大利亚东部苏拉特盆地昆士兰侏罗统Walloon 组等。

国内对DFS 的研究尚处于起步阶段, 如张昌民等[25-26]在2017 年对分支河流体系(DFS) 的研究进展进行了评述, 指出DFS 研究对油气勘探开发具有重要的指导意义。 张祥辉等[27]对苏干湖盆地周缘分支河流体系的几何形态及影响因素进行了分析。 吕峻岭等[28]通过水槽沉积实验模拟并探讨了干旱型分支河流体系沉积特征与演化过程。 张昌民等[29]对陆相含油气盆地分支河流体系进行了系统梳理, 启发人们对陆相盆地沉积体系展布模式、河流沉积作用、 岩相古地理格局以及油气勘探潜力的再思考。 何苗等[30]把分支河流体系理论应用在东海西湖凹陷南部, 并对该区油气潜力进行了预测。

中国西部陆相盆地, 如柴达木盆地、 河西走廊盆地、 塔里木盆地和准噶尔盆地等多个大型含油气盆地周缘及其邻区均发育有大量的DFS, 所以非常有必要对DFS 的沉积特征、 控制因素、 演化过程展开研究, 并建立DFS 沉积模式, 为中国陆相盆地沉积体系的研究拓展新思路, 指导油气资源勘探。

1 DFS 的概念及特征

从地貌学和沉积学角度分析, DFS 具有早期认识的巨型扇、 冲积扇以及河流扇的特征, 区别在于DFS 可表征的沉积规模更大、 意义更广。 它与冲积扇的区别和关系为: DFS 包括冲积扇, 但不限于冲积扇。 DFS 将冲积扇和河流体系综合在一个相互有机联系的沉积体系之中。 G.S.Weissmann 等[1]发现DFS 在压陷盆地、 裂陷盆地和走滑盆地内都有分布, 认为DFS 的特征包括: ①分支河道为非受限河道; ②从顶点开始河道呈放射状; ③横剖面上呈上凸状、 纵剖面上呈下凹状、 整体自顶点向盆地中心呈下倾的半丘状扇体; ④顶点之上河流表现为以侵蚀为主, 顶点之下分支河流以卸载为主; ⑤单个DFS 的发育长度差别较大(1~700 km)。

A.J.Hartley 等[2]运用Google Earth 卫星图像和文献资料, 对现代陆相沉积盆地中河流体系的地貌特征进行了研究, 对所测量的415 个大型DFS 的形态和分布进行了详细统计(图1), 并对DFS 的形态参数(长度、 坡降、 终端类型等) 与盆地构造及气候背景的关系进行了分析。 它进一步总结了大型DFS 的特征: 存在明显的顶点, 河流体系从顶点向下游方向逐渐分汊; 顶点周边形成明显的正地形, 从顶点向发散的下游方向坡度下降; DFS 内部的河流呈发散的分支状, 常常分汊形成小河道;从顶点向下没有支流汇入; 下游河道呈分支状或弧形展布; 大型DFS 半径大于30 km。 A.J.Hartley等[2]将DFS 上发育的河道归纳为6 种沉积模式,并且统计了每种模式所占比例: 单个辫状河道向下游方向发生分汊呈辫状或者顺直河道模式(比例40%); 单辫状河道模式(比例14%); 单辫状主河道往下游方向分汊或转变为曲流河模式(比例20%); 单曲流河道模式(比例10%); 单曲流河道分汊形成小型曲流河模式(比例9%); 多曲流河道且其中无主导性的河道模式(比例7%)。

图1 全球范围大型DFS分布(据文献[ 2])Fig.1 Distribution of large DFS in the world(Ref [ 2])

S.K.Davidson 等[31]进一步对陆相沉积盆地中400 多个大型DFS (长度大于30 km 的DFS) 开展, 认为从顶点开始向下游, 随着距离的增加, 可以预测出FS 河道与泛滥平原的变化特征。 这些特征包括: 从顶点向远端方向, 河道流量逐渐变小、水流动力减弱, 河道宽度整体变窄、 深度变浅、 决口现象增加以及河道弯度多变。 基于河流的河型转换规律, S.K.Davidson 等[31]在精简了A.J.Hartley等[2]提出的6 种河道沉积模式的基础上, 归纳出种地貌单元沉积模式(图2): ①分汊辫状型DFS;②分汊多支型DFS; ③单支高弯型DFS。 认为这3种地貌单元模式可解释河流沉积过程, 也可预测DFS 地貌单元向下游以及横向的变化。

图2 不同类型DFS的沉积环境及分区特征Fig.2 Sedimentary environments and zoned characteristics for different types of DFS

综上, 通过对DFS 文献的比较和分析, 认为河流从某一顶点向下游呈放射状展布的沉积体系称为分支河流体系(DFS)。

DFS 从形态、 规模、 类型、 内部结构、 沉积现象等方面, 具有以下基本特征:

(1) 河道从顶点的单一河道向下游呈放射状多河道转换, 河道以分汊为主、 偶有合并;

(2) 自顶点向盆地中心平面上呈下倾的扇形,横剖面上呈上凸状, 纵剖面上呈下凹状、 且坡降逐渐减小;

(3) 自单一河道顶点至分支河道末端的单个DFS 规模受河道大小影响, 可发育巨型DFS (长度大于100 km)、 大型DFS (多为河流扇, 长度大于30 km)、小型 DFS (多为冲积型, 长度小于30 km), 且同一盆地中可形成多个DFS 及不同级次DFS 的叠置、 迁移等;

(4) 分支河道以辫状河和曲流河为主, DFS坡降越大、 沉积物供给越丰富、 相对流量越大, 越容易形成分汊状辫状分支河道; 反之容易发育曲流分支河道;

(5) 顶点之上为受限河流, 以侵蚀、 下切作用为主, 顶点之下为非受限的分支河流, 以卸载沉积为主;

(6) DFS 从顶点向远端分支河道数量增加,但单河道流量、 宽度、 深度、 水动力、 搬运能力都有明显降低;

(7) DFS 平面上从顶点向远端为一个连续沉积体系,沉积物粒度逐渐变小,分选、磨圆越来越好。

2 DFS 成因

DFS 发育于不同构造背景(如挤压、 拉张和剪切) 和气候环境下, 且现代陆相沉积盆地中河流沉积地区90%以上均发育DFS[32-33], 现代陆相沉积盆地中DFS 覆盖的区域通常要比汇流体系覆盖的区域大得多(图3)。 对DFS 的成因条件进行分析, 有助于对古地质时期的陆相沉积盆地中潜在DFS 做出定量追踪和推测, 以及对DFS 未来发育演化趋势做出预判。 基于不同盆地中DFS 的发育特征, 结合A.J.Hartley[2]、 S.K.Davidson[31]等建立的DFS 沉积模式, G.S.Weissmann 等[33]认为,DFS 的形态、 大小和沉积过程受诸多因素影响, 如上游流域特征、 气候、 坡度以及盆地规模和几何形态[34-37]。 本文从构造活动和气候变化进行论述。

图3 沉积盆地中大型DFS平面展布示意(据文献[ 33])Fig.3 Schematic diagram of the planar distribution of middle -large DFS in the sedimentary basins (Ref [ 33])

2.1 构造活动

构造活动是DFS 形成的最根本因素, 它既直接影响了DFS 的产生, 又间接通过其他因素影响DFS 的发育过程。 所以, 构造活动对DFS 的影响包括DFS 形成前的区域地质构造发展演变和DFS形成时的构造运动特点2 个方面。 前者主要通过其他因素间接对DFS 产生影响, 后者则更多地表现为直接影响。 从全球范围来看, 在挤压、 伸展、 走滑和克拉通这4 种构造背景下均发育大型DFS。57%以上的DFS 发育于挤压构造背景, 其中37%发育于前陆到造山带, 20%发育于造山带背驮型盆地; 19%发育于构造不活跃的克拉通环境中; 以伸展构造为主的地区占13%; 另外11%发生在以走滑变形为主的地区。 DFS 是挤压盆地主要的河流沉积模式, 此类型的大多DFS 顶点之上位于下切谷,向下活动于沉积朵体上, 形成多个小河道, 远端终止于轴向河流或干盐湖。 伸展构造背景下发育的DFS, 大多由泥石流、 片流和不受限制的辫状河沉积组成。 在走滑盆地中, DFS 覆盖了现今河流沉积的大部分地区。 另外, 小型DFS (长度小于30 km)在所有这些构造背景中均有分布。

现代DFS 在南美洲的大型盆地和喜马拉雅南麓平原最为发育, 其中最为典型DFS 位于南美洲潘塔纳尔盆地和印度恒河平原等。 塔夸里巨型DFS是潘塔纳尔盆地最大的DFS, 位于巴西中西部的上巴拉圭河盆地, 面积达49 000 km2。 从其河道向下游的决口演化过程来看, 当限制性河流进入潘塔纳尔盆地而不再受限时, 塔夸里DFS 开始发育, 河道随坡度减小发生决口和分汊, 形成塔夸里DFS早期的决口和溢流地貌[33]。 基底地形沉降导致河道发生分汊, 最终主河道迁移到早期的泛滥平原。可见, 构造是基准面活动的主要控制因素, 通过沉积盆地的沉降来产生可容空间, 从而影响DFS 从近端到远端的河道形态和流量大小[5]。 同样位于潘塔纳尔湿地的第2 个巨型DFS——库亚巴巨型DFS, 覆盖面积达15 300 km2。 从近端向下游, 随着河道流量和沉积物供给的大幅增加, 引发DFS上扇区河道决口, 新的扇体开始沉积; 在远端, 受多条曲流河道迁移摆动影响, 形成了现代沉积的朵体。 库亚巴DFS 发育于构造沉降区, 表明区域地质构造为沉积物堆积和持续的洪泛事件提供了足够的可容空间, 有利于分支河道的形成。 可见, 构造背景对库亚巴巨型DFS 的演化过程和沉积特征具有至关重要的影响。

松河DFS 是位于恒河平原南部边缘克拉通的河流沉积体系。 Sahu 等[9]对松河巨型DFS 进行研究, 描述了该巨型DFS 地表露头的地貌、 古河道的分布、 沉积特征等。 除受季风气候影响之外, 断层构造使得松河DFS 在河道的一些节点(图4 中a、b、c、d) 处发生改道和分汊, 因此, 构造活动控制了松河DFS 的水动力机制以及发育形态[38]。

图4 松河巨型DFS表面河道迁移的典型模式(据文献[ 39])Fig.4 Typical model of the channel migration over Sohe mega -DFS surface (Ref [ 39])

2.2 气候条件

从全球DFS 分布比例来看, 78%发育在干旱地区和热带, 其发育位置与纬度之间存在明显的相关性。 气候是控制流量和沉积物供给的重要因素,当构造背景及物源供给一定时, 如果源区雨水丰富, 则易形成大型DFS; 如果源区少雨, 则沉积物不易被搬运, 仅形成小型DFS 或不发育。

安第斯山前陆盆地的沉积物主要为冲积扇和河流巨型扇的沉积, 均属于DFS 沉积体系。 物源区阿根廷的山间高原具有干旱气候、 干旱草原和灌木丛植被等特征, 年平均气温为9 ~11 ℃。 东部山脉是一个表面湿润的褶皱冲断带, 急剧倾斜的东西向断层是该区域由合并到分离的主导变形模式, 年降水量变化大, 植被主要是高温湿润气候带的山地森林。 M.M.Mcglue 等[10]通过遥感数据集(SRTM 数字高程数据) 整合到地理信息系统(GIS) 的方法, 分析认为贝尔梅霍河大型DFS 整体上为一个受气候和构造活动共同控制的陆相沉积地层。A.L.Leier[39]指出恒河平原上的DFS 是由季风性降水引起的具有明显流量波动的河流形成的。

2.3 成因总结

通过总结、 对比和分析(表1) 发现, 目前已经发表的DFS 研究实例以大型或巨型为主要尺度,注重河道规模、 形态演化过程以及对未来河道形态发育的预测, 还侧重于对DFS 发育成因机理探讨,明确了流域特征、 构造、 气候、 盆地规模等对DFS河道类型和沉积过程的重要影响, 其中构造作用对DFS 发育的影响最大, 它塑造了盆地形态, 影响盆地可容纳空间, 也影响了沉积物物源。 可见, DFS的形态和分布是构造和气候共同作用的产物, 其中构造活动是DFS 发育的前提和决定性因素。

表1 典型现代DFS 的规模、 形态、 成因及主要研究方法Table 1 Sizes, shapes, formation and main research methods of the typical modern DFS

3 DFS 沉积模式

现代DFS 沉积特征和演化规律是建立DFS 沉积模式的基础和依据, 而野外露头考察和地下储层尺度上砂体构型的描述对研究DFS 沉积模式同样具有重要意义。 地质工作者必须结合盆地规模及相关露头, 判断DFS 近端、 中段、 远端在时间和空间上的连接关系, 了解古地质时期DFS 河道及充填过程的演化, 分析河道砂体构型, 从而建立有效的DFS 沉积模式。

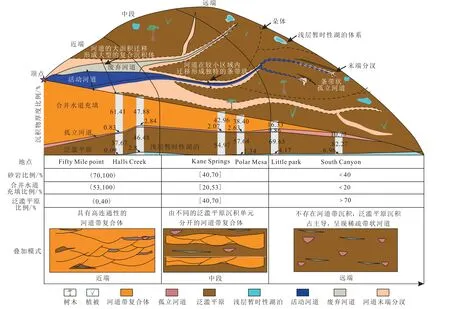

美国西部保存有世界上最完整的野外露头, 所揭露的地层单元包括从寒武系到第四系, 地质构造相对稳定, 发育有亚利桑那州Chinle 组DFS, 以及犹他州的Morrison 组、 Straight Cliffs 组和Blackhawk组DFS。 Morrison 组自下而上由Tidwell 段、 Salt Wash 段和Brushy Basin 段组成。 G.S.Weissmann等[14]认为, Tidwell 段之上沉积的Salt Wash 段, 由进积作用形成, 而Tidwell 段是Salt Wash 段沉积的远端部分。 从近端到远端的地层和相带的变化来看, 这个古盆地中曾发育进积型DFS。 A.Owen等[15]基于实地观测、 无人机和SFM 摄影测量的数据, 描述了Salt Wash 段DFS 中代表不同规模和类型的河道沉积的4 类砂岩体。 从近端到远端, 河流的厚度由近端的174 m 演变到远端的40 m, 沉积物的平均粒序由粗砂至粉砂, 而砂岩比例从近端区的70%降低到远端区的8%; 叠置河道带沉积物的比例由67%下降到0, 泛滥平原和湖相沉积物比例分别为38%~94%和0.1%~7%。 同时河道带平均厚度(从最厚处15 m 至最薄处3.8 m) 和岩层平均厚度(从最厚处7.7 m 至最薄处2.3 m) 向远端逐渐减小。 近端区域以高度叠置的河道带堆积物为主; 远端沉积物主要为泛滥平原泥质沉积、 片状砂岩以及稀疏的带状河道沉积, 几乎没有任何河道沉积物发生叠置, 整个Salt Wash 段DFS 的结构差异很大。 通过对叠置河道带比例、 泛滥平原岩相组合及砂泥比等方面的分析, 探讨了DFS 成因机理,建立有效的沉积相模式(图5)。

图5 Salt Wash段DFS的沉积模式 (据文献[ 16])Fig.5 Depositional model of DFS in the Salt Wash Section (Ref [ 16])

前人研究发现, 在中国塔里木盆地[40]、 鄂尔多斯盆地[41]等大型含油气盆地都曾发育大型DFS沉积, 并提出了相应的沉积模式。 由于DFS 复杂多变的沉积过程, 受到多种因素控制和影响, 事实上很难建立一个普遍适用且可应用于生产实际的沉积模式。 基于相同或相似的地貌学和沉积学基础,将现代DFS 与古代DFS 沉积特征结合起来, 从总体上看, DFS 沉积模式概括为: 近端区域多发育叠置河道带, 粒度最粗、 河道宽度最大; 中段区域的河道规模较大,多为叠置河道带和单个层状砂砾体发育,粒度中等,河道带多被横向延伸的泛滥平原隔开;在远端区域通常以洪泛平原沉积为主,可见湿地和孤立河道,粒度较细,河道沉积仅占很少的部分,而且是孤立的带状河道样式。 在沉积垂向序列从上至下,河道密度、叠置河道数量以及河道沉积物厚度逐渐降低;从近端相向远端相,土壤含水量逐渐增加。 古水流分析显示了从顶点开始河道呈放射状。以上DFS 沉积模式可看作复杂地层层序的一个简化的理想版本,不同DFS 间的差异以及DFS 内部不同河道的沉积差异等具体实例还需进一步研究。

4 DFS 研究技术与方法

4.1 卫星图像解释

卫星图像作为一种新的沉积学研究手段, 使得人们能够观察到沉积体系的整体面貌, 并对局部的特征进行描述。 在DFS 研究中可以用来评估沉积过程(如决口) 有关的大范围内的变化。 在难以取样或者难以获得第一手资料的地区, 大量卫星图像有助于获得空间和时间上的数据, 可精确分析不同年代发生的地貌演化。 有了这些大型的数据集,就可以去定性地描述正在发生的沉积过程。 卫星图像的分析结果可以建立沉积过程和沉积特征之间的对应关系, 从而提高解释沉积地层的能力。 在现代DFS 的大多数研究中[1-7], 重点就是利用卫星图像数据来评估与现代DFS 有关的地貌和水文变化。

潘塔纳尔盆地的塔夸里DFS 研究案例中[4],通过汇编陆地卫星5 号、 7 号的时间序列卫星图像, 分析河道沉积和河漫滩的时空变化, 解释了塔夸里河卡拉决口的演化过程。 该方法优点在于从视觉上区分决口河道和洪泛盆地, 便于合成河道、 决口等地貌单元, 编制一系列沉积环境图, 勾勒出DFS 沉积模式的演化过程。

4.2 数字露头建立

除卫星图像分析外, 近10 a 来露头沉积学描述技术取得重大进步, 可建立亚米级三维数字露头。 激光雷达、 无人机等便携式遥感技术, 可显著提高实地数据的收集和分析效率[42-45]。 遥感技术提高了对大面积相组合的几何形状和分布的识别能力, 所获得的三维数字露头是河流沉积构型分析的一种有效方法, 帮助人们对大规模的河流沉积体系进行评估。 这种新应用是对其他沉积学研究工具的有力补充, 为大型露头研究提供了前所未有的准确性, 并可进行几何特征的精准测量。 F.N.Pupim[6]等在库亚巴DFS 研究中, 从航天雷达地形测绘的数字高程模型和数字图像中提取地貌形态特征和海拔改进了对较小地貌特征的遥感解释。A.Rittersbacher 等[19]基于直升机倾斜摄影对犹他州中东部陆相blackhawk 组进行了研究, 获得了砂体规模和展布的大量数据。 J.T.Chesley 等[45]在犹他州采用SFM 摄影测量方法, 描绘了侏罗系河道砂的复杂特征。 数字露头可以有效地表征大型DFS沉积特征, 包括沉积演化模型的开发。

4.3 沉积构型分析

沉积构型分析是A.D.Miall[46]提出的用于解剖沉积体内部结构的一种沉积学研究方法, 也称为储层构型分析。 目前已经发展成为研究沉积体内部结构的重要手段。 沉积砂体也是由不同的砂体构型组成的, 通过分析砂体各构型要素及其组合方式可以重建砂体的形态和内部结构。 A.Owen 等[16]在对Salt Wash 段DFS 展开研究时, 发现从近端至远端沉积构型存在明显差异。 T.F.Lawton 等[18]在Straight Cliff 组的Drip Tank 段识别了6 种构型。A.R.Gulliford 等[20]对南非Beaufort 组发育的DFS进行了三维构型重建, 根据岩相组合、 沉积结构、古水流观测、 构型等要素分析, 通过垂向、 横向剖面和几何形状辨识出8 种构型, 揭示了该地区地层反映的高频气候周期性变化影响的加积型DFS。

4.4 测年法应用

在DFS 研究中尤其注重古代环境标志物(如气候或生物地层学证据) 的年代测定, 这些标志物对于古环境重建以及对不同区域的地层对比具有重要意义。 光释光测年(OSL) 和锆石U-PB 测年是2 种应用最广泛的地质测年工具。 光释光测年是用光来激发样品, 此时样品所获得的辐射剂量也会以光的形式释放出来, 再对释放出来的光线加以测量, 便可了解地质样品的年龄情况[47]。 自20 世纪80 年代该方法提出以来, 在国内外得到了广泛地应用。 经过近30 a 的发展, 尤其是进入21 世纪后, OSL 测年法在测试技术和方法上有了长足的发展, 使得其测试的准确性和精度不断提高, 成为一种广泛用于第四纪地质与环境、 古河道沉积等研究中的重要手段[48]。 F.N.Pupim 等[6]在巴西潘塔纳尔晚第四纪库亚巴DFS 河道样式与古环境演化的研究应用了光释光测年方法。 从不同深度的古扇河道中获取沉积物岩心, 对获取的沉积物样品进行了OSL 测定, 以确定每个古河道的年龄和活动时期,可以解释库亚巴巨型扇的沉积地貌变化的时间框架。 T.F.Lawton 等[18]通过地层中的碎屑锆石测年,确定了美国南犹他州Straight Cliffs 组Drip Tank 段DFS 的演化序列。 可见, 光释光测年(OSL) 和锆石U-PB 测年等年代学技术应用于DFS 沉积物,有助于把DFS 研究纳入更大范围的盆地地貌和沉积演化模型。

4.5 古土壤分析

古土壤作为沉积地层的一部分, 其中蕴含了丰富的沉积环境和古气候信息。 古土壤(paleosol 或fossil soil) 是指形成于古代地貌中的土壤, 反映了地层记录中的沉积间断或不整合[49]。G.S.Weissmann 等[14]在研究亚利桑那州Chinle 组、犹他州Morrison 组Salt Wash 段和法国南部二叠纪Lode've 盆地的Graissessac 组—La Lieude 组DFS 的进积模式时, 发现在垂向序列中远端相古土壤含水较多, 向近端相过渡后古土壤含水逐渐减少。A.J.Hartley 等[32]对阿根廷安第斯山前陆的皮科马约河和贝尔梅霍DFS、 印度北部喜马拉雅前陆盆地的伊斯塔河DFS 以及博茨瓦纳陆内裂谷盆地发育的奥卡万戈DFS 进行了考察和研究。 这3 个现代沉积盆地中DFS 研究实例表明, 从DFS 近端到远端区域的土壤类型变化明显, 存在从排水良好到排水逐渐变差的趋势, 这与DFS 上河道带的分布、粒径变化和沉积物渗透性相关。

4.6 三维地震沉积学应用

三维地震数据使得地质工作者能够沿着选定的时间、 平面和地层切片对地层记录进行成像, 这些切片可以提供古代沉积体系的平面几何形状的详细图像。 近几年, 人们在运用DFS 概念指导沉积体系的地质分析时做了一些尝试。 F.A.Alqahtani等[49]基于东南亚陆架的马来盆地从更新世至今沉积地层的高分辨率三维地震数据, 用来评估潮湿的热带河流沉积体系的几何结构、 尺度、 分布和演化。 通过详细分析研究区的高分辨率三维地震反射资料, 从而对河流沉积体系在时间和空间上的演化有了更好地解释, 尤其是三维地震资料在河道几何形态、 尺度和方向上可以比地表数据更具准确性。地震沉积学已经成为研究DFS 河道砂体几何形态和沉积特征的有效手段。

5 结 论

(1) DFS 作为一个新概念, 是指河流从某一顶点进入盆地并呈放射状展布的沉积体系, 包括最大规模的巨型扇、 中等规模的河流扇以及最小规模的冲积扇。 越来越多的地质工作者开始使用DFS 这一概念并不断开展相关研究, 使得人们能够对陆相沉积盆地内发育的一系列沉积体系进行总体的理解和把握。

(2) DFS 的形态和分布是构造和气候共同作用的产物, 构造活动是DFS 发育的前提和决定性因素。 DFS 发育受盆地构造、 气候、 流域大小、 源区母岩性质等盆地外部和内部因素的影响, 其中构造作用对DFS 的发育形态影响最大, 它塑造了盆地形态、 影响盆地可容纳空间, 也影响了沉积物物源和河道样式。

(3) DFS 沉积模式表现为近端、 中段、 远端在时间和空间上的演化关系。 近端为大规模叠置河道带, 粒度最粗, 河道宽度最大; 中段为叠置河道带和单个层状砂砾体发育, 粒度中等, 河道带被泛滥平原隔开; 远端以单个层状砂体为主, 粒度较细, 河道宽度较小。

(4) DFS 研究技术与方法包括卫星图像解释、数字露头建立、 沉积构型分析、 测年法、 古土壤分析和三维地震沉积学等, 可以看出这些研究从野外的定性描述向定量发展。 这将地理学、 地貌学、 第四纪地质学与沉积学研究相结合进行系统分析, 还需要涉及地球化学方法、 古构造恢复、 层序地层学分析、 沉积盆地动力学等。 DFS 研究技术发展的同时对基础地质数据精度的要求也提高了, 以构建准确的DFS 外部形态和内部结构的综合数据库, 这需要在今后的研究中付出更多的努力。

(5) DFS 沉积涵盖了广阔的时空尺度, 该领域尚有许多科学问题值得深入研究。 如何把现代时间尺度内进行的观察和量化所得到的认识应用到对地层层序的解释中, 进而应用于储层定量化模型的建立, 以指导油气资源勘查等实际生产, 将是下一步深入研究的难点和重点。