基于计划行为理论的健康教育护理模式对康复期乳腺癌患者自我管理能力和癌因性疲乏的影响

曹红,李雪红,周雪,张玉琴

(西南医科大学附属医院肿瘤科,四川 泸州 646000)

乳腺癌是乳腺上皮细胞在多种致癌因子作用下所出现的增殖失控现象。多数患者早期出现乳房肿块、腋窝淋巴结肿大、乳头溢液等临床症状,随着病情发展,癌细胞可能出现远处转移,严重威胁患者生活质量乃至生命[1]。目前,乳癌根治术是临床治疗早期乳腺癌的最有效方法,可通过彻底清扫局部癌肿组织及有癌转移的腋下淋巴结,达到局部治愈目的。然而,由于肿瘤本身及各种治疗手段已使绝大多数患者出现癌因性疲乏,即不仅表现出痛苦、不安、紧张等心理情绪,还易虚弱懒散、思想不集中、记忆力减退,对身体、情感、认知等方面的感觉疲且持续时间长,无法通过睡眠及休息缓解,严重干扰其日常生活质量,阻碍术后康复进程。因此,早期给予护理干预对改善预后至关重要。计划行为理论是一种将个人信念与行为紧密联系的心理学理论,推崇个体对行为的意图控制、态度及动机共同塑造了个人行为,目前已被广泛用于信念、行为意图与行为之间关系的研究,包括但不限于公共关系、医疗保健、体育管理等[2-3]。既往研究[4-6]表示,基于计划行为理论的健康教育可有效干预手术患者术后锻炼、饮食等个人行为,行为意图与患者态度、主观规范的高度相关。本研究拟分析基于计划行为理论的健康教育护理模式对康复期乳腺癌患者的护理效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性选取2018年1月至2021年1月西南医科大学附属医院收治的138例康复期乳腺癌患者的临床资料,根据护理方法的不同分为对照组(n=70)与观察组(n=68)。纳入标准:(1)符合《中华妇产科学》[7]中康复期乳腺癌诊断标准;(2)自愿接受乳癌根治术,手术成功;(3)术后自愿接受放化疗辅助治疗,存在虚弱懒散、思想不集中、记忆力减退、沮丧等癌因性疲乏症状。排除标准:(1)存在影响行为肌肉及运动神经的疾病;(2)意识、谈吐清晰,交流沟通无障碍;(3)合并其他肿瘤。两组患者年龄、病程、受教育程度、肿瘤直径及分期等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予常规护理。术后做好伤口护理,同时密切观察患者血压、脉搏、体温等生命体征,若发现创口出血或渗血情况,及时处理;在患者伤口恢复良好后,鼓励患者术后尽早开展康复功能训练,督促患者保护水肿肢体肌肤、勿抓绕、避免水肿肢体操持重物,时刻关注患者心理状态,鼓励患者坚持治疗等。

1.2.2 观察组 在对照组的基础上实施基于计划行为理论的健康教育,具体操作如下:(1)建立行为态度:通过健康讲座、针对性宣教等方法进行健康教育,建立其积极行为态度,针对病情程度、年龄、切口愈合情况等合理建议其选择前臂、肘关节掌握、屈伸等基础运动,术后康复期间要量力而行,训练强度不可过大,必要时还可借助以往成功案例强调术后康复的必要性,使患者正面认识良好的生活行为习惯与积极的心态对疾病恢复的影响;(2)主观规范的认识:向患者讲解有关于中国乳腺癌患者生活指南的知识,包括饮食规范、运动训练等,告知患者如何掌握评估自身活动强度的方法,并邀请患者家属共同参与,提升家属参与感及家庭照护技能;讲座结束可通过知识问卷了解薄弱问题及困难疑点,并一对一地解决;(3)知觉行为的控制:增强患者行为控制为主,需记录每日体重及饮食摄入量,并由患者家属参照相关标准对其饮食及体力运动量情况进行打分;(4)强化行为意向及行为:建立健康、正确行为,促使行为意图逐步成为行为改变为主,采用电话、微信等方式随访,鼓励患者及其家属表达最新康复进展;每周汇总1次病友康复问题,于固定时间给予答疑;每周定期发送有关康复期乳腺癌的相关链接,强化患者健康意识,继而做出行为改变[8]。

1.3 观察指标

1.3.1 生活水平 比较两组患者体力活动、体重及合理饮食结构达标率。(1)体力活动从患者工作、家务劳动、静坐、交通出行、闲暇时间5方面进行记录,要求家属协助患者上传每日活动类型及时间。乳腺癌患者体力活动量=[每周坚持≥150 min中等强度运动 (5次/周,30 min/次)或≈75 min的高强度有氧运动及大腿肌抗阻训练 (≥2次/周)],完成为达标,没有完成为未达标;(2)体重以身体质量指数(body mass index,BMI)标准分类,正常(18.5~23.8 kg/m2)为达标,其余为未达标;(3)患者及其家属需上传每日膳食表,护理人员根据《中国居民膳食指南》评估患者饮食结构是否合理,合理为达标,不合理为未达标。

1.3.2 肩关节活动能力 比较两组患者干预前后肩关节活动能力,如肩关节屈、肩关节后伸、肩关节外展、肩内收等。使用肩关节活动度(range of motion,ROM)[9]测量方法评估患者肩关节活动能力。

1.3.3 自我管理能力 采用自我管理能力采用自我控制量表(SCS)[10],由冲动控制、健康习惯、抵御诱惑、专注工作、节制娱乐5大内容构成,以1~5分为评定标准,评分越高说明自我控制水平越高。

1.3.4 心理状态 使用焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS),满分100分,评分越低说明患者焦虑、抑郁情绪改善情况越好。

1.3.5 癌因性疲乏评价 应用简易疲乏量表(BFI),该量表10分制,在纸或游尺上作一条横线,从左至右写下1~10,评分越高代表疲乏越重,其中1~3分代表轻度疲乏、4~6分代表中度疲乏、7~10分代表重度疲乏。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 两组患者体力活动、体重及饮食结构合理达标率比较

干预后,观察组体力活动、体重、合理饮食结构达标率均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者体力活动、体重及饮食结构合理达标率比较[ n(%)]

2.2 两组患者肩关节活动能力比较

干预后,观察组肩关节屈、肩关节后伸、肩关节外展、肩内收度数均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者肩关节活动能力比较

2.3 两组患者自我管理能力及心理状态比较

干预后,观察组SCS评分高于对照组,SAS、SDS评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者自我管理能力及心理状态比较

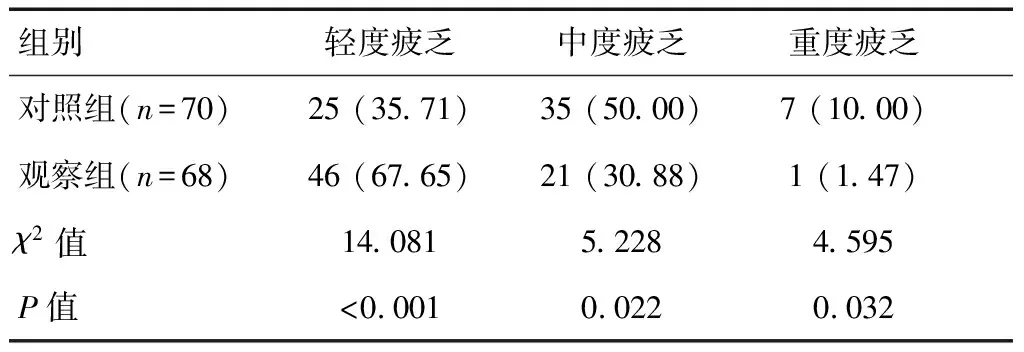

2.4 两组患者癌因性疲乏程度比较

观察组轻度疲乏率为67.65%,高于对照组的35.71%,差异有统计学意义(P<0.05);观察组中度疲乏、重度疲乏率分别为30.88%、1.47%,低于对照组的50.00%、10.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者癌因性疲乏程度比较[ n(%)]

3 讨论

癌因性疲乏是癌症及其治疗所引发的一种认知、生理或情感层面持续痛苦的主观感受,被临床认为是一种难以解决,且相当持续的健康问题[11]。康复期乳腺癌患者多数伴有食欲减退现象,随着患者每日能量摄入量的下降,机体蛋白质的储蓄量也会日渐减少,从而影响肌细胞内部的三磷酸腺苷正常代谢,引发躯体疲乏。同时,患者在癌症治疗的应激状态下,异常释放激素也会使其身心出现一系列变化,继而出现心理、生理上的疲乏[12]。部分患者希望借助充分休息来缓解身心疲乏状态,但过多休息不仅不利于缓解疲乏,还会加重患者疲乏程度,影响患者社交活动或日常生活,这可能是因为肌肉分解代谢可在机体静息状态下进行,长期卧床休息可加快肌肉分解代谢速度,加重身体疲乏程度。为有效缓解康复期乳腺癌患者术后治疗的癌因性疲乏程度,王梅芳等[13-14]指出运动训练时,人体心脏血液输出量大幅提高,显著增加血液中的氧含量,起到改善身、心疲乏的作用,加之食欲减退也是引发癌因性疲乏的重要因素,因而合理饮食可缓解疲乏程度。此外,美国运动医学会也强调乳腺癌患者接受中等或高强度有氧运动训练的必要性。由此可知,饮食、有氧运动等方法均有助于缓解康复期乳腺癌患者癌因性疲乏程度。

目前,我国还未明确有关癌症患者癌因性疲乏的护理常规,传统护理是医护人员对症宣教,但碍于多数医护工作忙碌等因素,宣教内容往往是照生搬硬套,且宣教方式往往为填鸭式教学,难以激发患者学习兴趣或达到理想宣教效果[14]。基于计划行为理论的健康教育护理模式是以计划行为理论为框架所制定的宣教方案,该理论认为人的行为是经过深思熟虑计划的结果,改变步骤依次为行为态度、主观规范、知觉行为控制、行为意向、行为。行为态度指个人对某项行为或事物所持的正面或负面的感觉,亦指个体在详细了解某项行为、事物概念后所形成的态度[15]。鉴于此,本研究将该模式用于乳腺癌康复护理中,发现观察组干预后体力活动、体重、合理饮食结构达标率高于对照组,表明该护理模式能帮助患者建立良好的生活及饮食习惯,分析原因可能是基于计划行为理论的健康教育护理模式主要是以患者为中心,通过健康宣教加深患者对疾病的认识,继而建立积极行为的态度,有助于患者保持一个健康良好的饮食行为习惯;另外,观察组肩关节活动能力及SCS评分也优于对照组,而SAS、SDS评分均低于对照组,且观察组癌因性疲乏程度轻于对照组,说明基于计划行为理论的健康教育护理模式对康复期乳腺癌患者的影响较显著,不仅能有效提升自我管理能力、增强肩关节活动能力,还能减轻负面情绪及癌因性疲乏程度,对于疾病康复具有重要意义,究其原因可能是该护理模式邀请家属参与健康宣教,详细讲解饮食成分,体力活动概念、分级及其强度,可在提高家属参与治疗积极性基础上,增强家属督促或协助患者做正确行为的可能性,加之同伴支持有助于病友之间进一步交流,明确自身错误行为、倾诉情感、共同进步[16]。因而,以上措施均进一步增强患者知觉行为控制及行为改变意图。

综上所述,基于计划行为理论的健康教育护理模式可帮助康复期乳腺癌患者建立良好行为,有效提升自我管理和肩关节活动能力,减轻负面情绪及癌因性疲乏程度。