血栓通联合依帕司他与甲钴胺在糖尿病周围神经病变中的应用及对神经传导功能的影响

陈晓娟

福建中医药大学附属南平市人民医院,福建南平 353000

糖尿病周围神经病变(diabetic peripheral neuropathy,DPN)是糖尿病最常见的慢性并发症之一,具体指在排除其他原因的情况下,糖尿病患者发生与周围神经功能障碍相关的症状,主要表现为感觉异常与对称性疼痛,以下肢症状最为突出,严重影响患者的生活质量[1]。目前,临床针对DPN尚无特效的治疗药物,通常采用控制血脂、血糖,以及改善末梢循环、营养神经与抗氧化应激等联合用药方案治疗,然而不同方案在DNP患者中的应用效果却有所差异[2]。因此,探寻一种可靠且安全的用药方案保障DPN患者的疗效,改善其神经传导功能十分必要。甲钴胺是治疗DPN的经典药物,可以有效促进髓鞘形成与轴突再生,修复神经组织[3]。依帕司他属于可逆性醛糖还原酶非竞争性抑制剂,通过对多元醇通路进行阻断,继而抑制羧甲基赖氨酸产物,改善神经传导速度[4-5]。血栓通则是一种中成药制剂,具有活血祛瘀、通脉活络、扩张血管,改善循环的作用,可帮助进一步修复神经传导功能。2018年1月—2020年12月该院对49例DNP患者联合应用了甲钴胺、依帕司他与血栓通治疗,取得了满意的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

98例研究对象均为该院收治的DNP患者。纳入标准:符合《中国2型糖尿病防治指南(2017年版)》[6]中对于DPN的诊断标准;肌电图检查证实存在神经传导速度下降者;所有患者均已签署研究相关《知情同意书》。排除标准:1个月内服用过抗氧化药物者;实质性器官功能障碍;严重心脑血管疾病者;非糖尿病所致的神经病变者;恶性肿瘤者;免疫系统疾病者;患有精神疾病者。按照随机数表对98例患者进行分组。对照组49例中男性27例,女性22例;年龄45~76岁,平均(60.42±5.78)岁;糖尿病病程2~18年,平均(8.32±2.48)年;DPN病程1~5年,平均(2.85±0.47)年。研究组49例中男性28例,女性21例;年龄44~76岁,平均(60.40±5.75)岁;糖尿病病程2~18年,平均(8.30±2.45)年;DPN病程1~5年,平均(2.80±0.45)年。两组一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。具有可比性。研究方案已获得医院伦理委员会的批准。

1.2 方法

两组患者均采取常规降糖治疗,并联合糖尿病饮食与合理运动。对照组应用甲钴胺注射液(国药准字H20055734,规格:1 mL:0.5 mg×6支)与依帕司他片(国药准字H20050893,规格:50 mg×12片)治疗,即0.5 mg的甲钴胺注射液,肌内注射,1次/d,3次/周;依帕司他片,口服,50 mg/次,3次/d。在此基础上,研究组应用血栓通注射液(国药准字Z44023081,规格:2 mL:70 mg×10支),即2 mL的血栓通注射液+250 mL生理盐水,静脉滴注,1次/d。两组患者持续治疗8周。

1.3 观察指标

①根据患者的临床症状与神经传导速度比较两组患者的临床疗效。其中自觉症状消失或基本消失,神经传导速度与治疗前相比增加≥5 m/s为显效;自觉症状好转,神经传导速度与治疗前相比有所增加,但增加<5 m/s为有效;自觉症状无变化或加重,神经传导速度与治疗前相比无变化为无效。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100.00%。②比较两组患者治疗前后的神经传导功能指标,即由同一名研究人员采用肌电图对患者腓总神经、正中神经的感觉与运动神经传导速度进行检测。③比较两组患者治疗前后两组神经病变症状的改善情况,通过密歇根神经筛查量表(michigan neuropathy screening instrument,MNSI)评价,量表共有体格检查与症状问卷两部分,体格检查中有症状计1分,无症状计0分,部分项目正常计1分、减弱计0.5分、缺失计0分;症状问卷中有症状计1分,无症状计0分。评分范围为0~10分,>5分诊断为DNP,分值越高说明症状重。④比较两组治疗期间的不良反应情况,包括:腹泻、头晕或头痛、皮疹、恶心或呕吐、发热等。

1.4 统计方法

2 结果

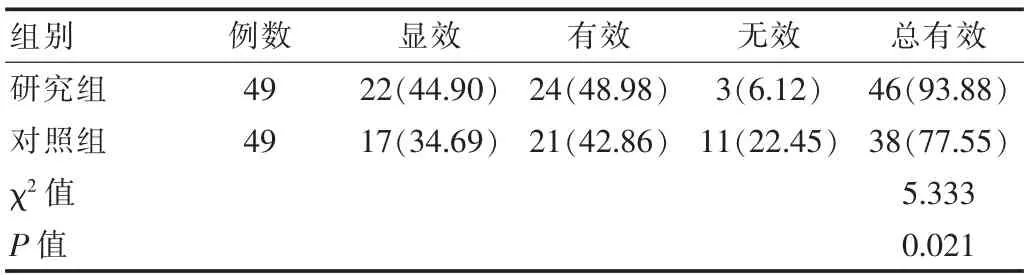

2.1 两组患者临床疗效对比

在治疗的总有效率比较中,研究组为93.88%较对照组的77.55%高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床疗效对比[n(%)]

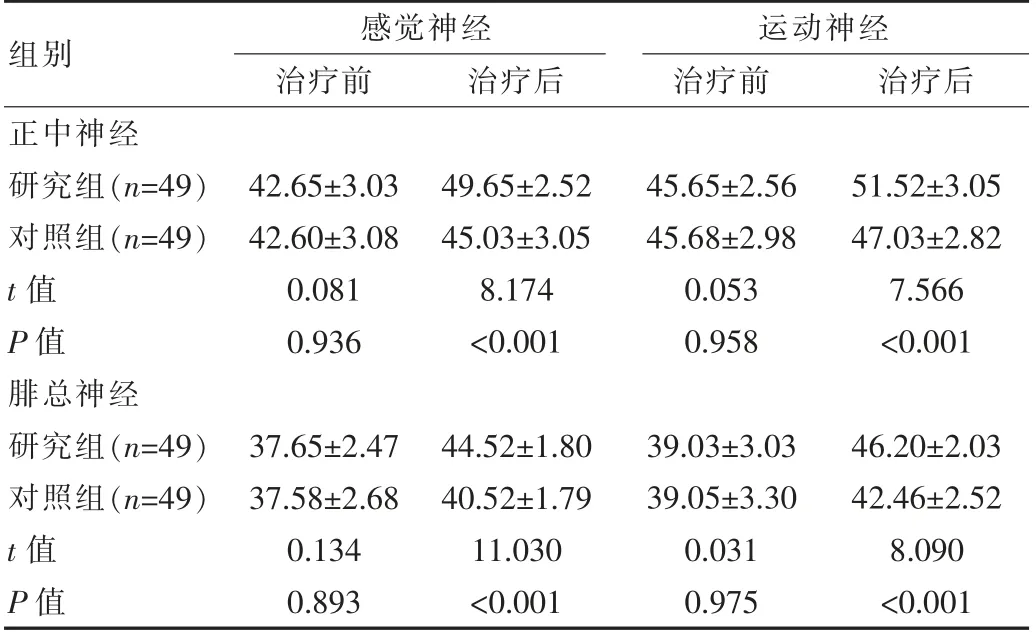

2.2 两组患者治疗前后的神经传导功能指标对比

治疗前,两组腓总神经、正中神经的感觉与运动神经传导速度对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组腓总神经、正中神经的感觉与运动神经传导速度较对照组高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后的神经传导功能指标对比[(±s),m/s]

表2 两组患者治疗前后的神经传导功能指标对比[(±s),m/s]

组别感觉神经治疗前 治疗后运动神经治疗前 治疗后正中神经研究组(n=49)对照组(n=49)t值P值腓总神经研究组(n=49)对照组(n=49)t值P值42.65±3.03 42.60±3.08 0.081 0.936 49.65±2.52 45.03±3.05 8.174<0.001 45.65±2.56 45.68±2.98 0.053 0.958 51.52±3.05 47.03±2.82 7.566<0.001 37.65±2.47 37.58±2.68 0.134 0.893 44.52±1.80 40.52±1.79 11.030<0.001 39.03±3.03 39.05±3.30 0.031 0.975 46.20±2.03 42.46±2.52 8.090<0.001

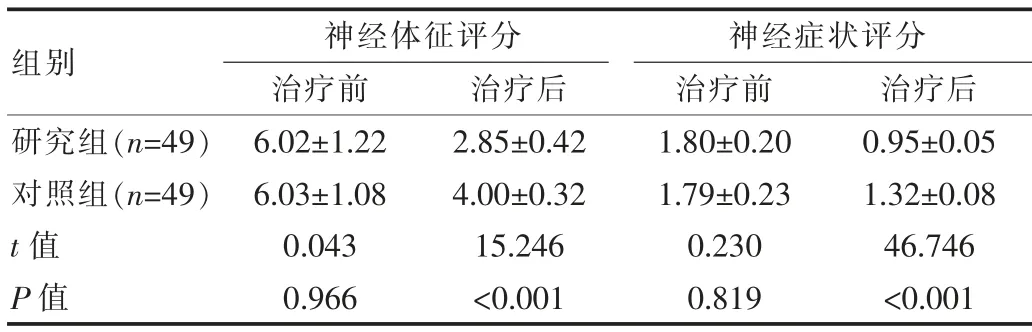

2.3 两组患者治疗前后两组神经病变症状对比

治疗前,两组MNSI量表中神经体征评分、神经症状评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组MNSI量表中神经体征评分、神经症状评分较对照组低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后神经病变症状对比[(±s),分]

表3 两组患者治疗前后神经病变症状对比[(±s),分]

组别神经体征评分治疗前 治疗后神经症状评分治疗前 治疗后研究组(n=49)对照组(n=49)t值P值6.02±1.22 6.03±1.08 0.043 0.966 2.85±0.42 4.00±0.32 15.246<0.001 1.80±0.20 1.79±0.23 0.230 0.819 0.95±0.05 1.32±0.08 46.746<0.001

2.4 两组患者不良反应对比

研究组治疗期间出现恶心呕吐、皮疹各1例,对照组出现腹泻、头晕各1例。两组不良反应发生率均为4.08%,差异无统计学意义(χ2=0.261,P=0.610)。

3 讨论

DPN是糖尿病患者的常见并发症,主要以远端神经病变、神经纤维丧失与节段性脱髓鞘为病理表现,若治疗不当或不及时易导致肌肉萎缩,甚至截肢[7-8]。据相关调查显示,DPN在2型糖尿病患者中的发病率高达40%~60%,给其健康与生活质量带来了巨大的影响[9]。因此,亟需通过可靠且安全的治疗方案保障DPN患者的治疗效果,抑制疾病进程[10-11]。

甲钴胺属于维生素B12的衍生物,能够参与脂肪、蛋白质、碳水化合物的代谢,以及DNA合成,促进蛋白质与核酸合成,继而促进髓鞘的合成及轴突再生,达到改善DNP症状的目的[12-13]。依帕司他是一种可逆性的醛糖还原酶非竞争性抑制剂,其对醛糖还原酶活性具有选择性抑制作用,且可以减少体内果糖与山梨醇蓄积,逆转神经水肿与变性,调节周围神经传导速度[14-15]。可改善患者的自觉症状和神经功能障碍。同时,依帕司他能够调节患者体内的丙二醛水平,促进超氧化物歧化酶分泌,继而强化机体的抗氧化应激作用,缓解细胞损伤,改善微血管循环[16]。学者刘跃辉等[17]对50例DPN患者进行研究发现,甲钴胺与依帕司他协同作用能够有效缓解患者的症状,治疗效果均优于单纯使用甲钴胺或依帕司他。然而,一些研究发现,甲钴胺与依帕司他联合治疗DNP的效果仍存在一定的欠缺[18-19]。血栓通属于中成药制剂,其主要成分为三七总皂苷,能够有效对抗血小板聚集,改善血管收缩,调节微血管循环,抑制神经细胞凋亡[20-21]。同时,血栓通能够调节钙离子通道,以及血液黏度与血脂指标,快速修复周围神经功能。学者梁丽莉[22]发现,血栓通注射液通过对抗血小板聚集,以及调节血液黏度,能够为滋养神经细胞供应提供足够的氧与血液支持,继而缓解肢体麻木、感觉减退、疼痛等症状。该文研究结果显示,在治疗的总有效率比较中,研究组93.88%较对照组77.55%高(P<0.05)。可见,3种药物联合应用能够提高患者的整体治疗效果。同时,治疗后,研究组腓总神经、正中神经的感觉与运动神经传导速度较对照组高(P<0.05),MNSI量表中神经体征评分、神经症状评分较对照组低(P<0.05)。在依帕司他与甲钴胺抑制周围神经组织蓄积果糖、山梨醇的基础上,血栓通过调节抗血小板聚集,可以有效增强纤维蛋白溶解酶活性,改善微循环血液供应,避免血管进一步损伤,纠正组织缺氧与缺血状态,继而改善神经传导功能与神经病变症状,保障患者的预后。从安全性来看,两组不良反应发生率均为4.08%,差异无统计学意义(P>0.05)。此结果说明3种药物联合应用具有理想的安全性,患者耐受性较好。

综上所述,血栓通联合依帕司他与甲钴胺在DPN患者中具有显著的效果,可以有效改善神经传导功能与神经病变症状,安全可靠,适于临床推广。