文旅融合视域下河源研学旅行资源赋存调查与开发研究

伍新蕾, 甘 敏, 徐 沛

(河源职业技术学院 工商管理学院, 广东 河源 517000)

2013年2月,国务院颁布《国民旅游休闲纲要(2013—2020 年)》,中国首次以政府文件的形式提出“逐步推行中小学生研学旅行”的构想,鼓励学校组织培养学生“寓教于游”[1]的课外活动。据2014年3月4日教育部下发的《关于进一步做好中小学生研学旅行试点工作的通知》,滕丽霞、陶友华将研学旅行释义为“融社会调查、参观访问、文化体验、资料搜集、专家点评、集体活动、同伴互助、文字总结等为一体的综合性文化实践活动,是一门基础教育课程体系中综合实践活动课程”[2],并在后续研究中认为研学旅行是“以区域文化体验为主的旅游形式”[3]。

鉴于物质实体与文化资源的可融合性、文化体验在研学中的突出地位、物质遗产与一般的景区景点,以及作为当地风物文化重要载体的非物质文化遗产,均是一个地区开发出富有地方特色、文化内涵的研学课程的基础。本文对河源研学旅行资源进行整合分类与研学元素挖掘,并就已开发的具有代表性的研学地现状进行分析与对比,以期为河源研学资源开发利用提供参考。

1 研究背景

兼具教育和旅游双重功能的研学旅行正逐渐成为旅游业的新业态[4]。研学旅行是一种校外教育+旅游活动,由教育部门和学校有计划地组织安排,通过集体旅行、集中食宿方式开展,将研究性学习和旅行体验相结合,是文化旅游融合的一种新业态、新模式,是文旅部门和教育部门深度合作、紧密合作与长期合作的典型形式[5]。吴丽云用3个“促进”阐明了文旅融合发展对文化和旅游业高质量发展的强劲动能作用,将其推及至研学业态,文旅融合能够满足旅游消费者更高层次的需要,是提高研学业态质量效益和核心竞争力的发展根本,也是持续培育研学新产品和新服务内容的重要路径[6]。

2016年,教育部等11部门印发《关于推进中小学生研学旅行的意见》(下称《意见》),文件中列举出自然和文化遗产资源、红色教育资源和综合实践基地、大型公共设施、知名院校、工矿企业、科研机构等为可挖掘研学地,以资源地为基础来开发自然类、历史类、地理类、科技类、人文类、体验类等研学课程。

相较于教育视角,文旅视角与资源视角下的研学旅行学术研究相对薄弱。在中国知网数据库中对“研学旅行”进行主题检索后,再针对“文旅融合”进行精确检索,显示自2017年到2021年6月31日,共有学术及特色期刊、报刊49篇,硕士论文1篇,发现当前学术界主要探索的研学地多为博物馆、图书馆、高校、档案馆等教育与文化属性较为突出的场所,部分学者对广东省、上海市、开封市、秦皇岛市等进行了区域代表性文化研学产品的分析,其中对红色研学产品关注较多。再以“研学资源”进行精确检索,自2018年到同期,共有学术及特色期刊9篇,主要从地理开发角度对研学资源进行挖掘。最后以“非物质文化遗产”进行精确检索,自2017年到同期,共有学术、特色期刊14篇,硕士论文1篇。其中有少量实例分析,主要对非遗在研学旅行中的开发应用、保护方式、主题基地建设、融合路径、发展策略等进行研究。总体来看,在文旅融合视域下,学术界对地区性研学旅行资源赋存的调查与开发方面还鲜有涉足。

2 研究区域概况

河源是一座文化底蕴深厚的城市,早在5 000多年前,百越先民已经在河源繁衍生息。秦朝时期,赵佗率领中原百姓在此建城,成立南越国,距今已有2 000多年的建城史,从此百越文化与客家文化在此交相辉映。河源作为岭南文化的发祥地之一,世居着广东三大民系之一的客家人,铸就了以客家建筑、客家方言、客家美食及客家习俗等为主的熠熠生辉、脉脉相承的客家文化;河源作为中国红色革命的策源地之一,是广东最早的解放区,著名的革命老区,有着光荣革命传统和丰富的红色文化资源;此外,河源也是中华恐龙之乡、南粤古驿道遗址所在地,还拥有丰富的温泉地热、山地森林、湖泊江流等生态旅游资源。因此,河源一直将“客家古邑、万绿河源、恐龙之乡、温泉之都、红色经典”作为五大特色旅游标签,致力于打造具备“绿色生态、温泉养生、乡村休闲”旅游元素的“粤港澳大湾区生态健康生活首选地”。

3 河源研学旅行资源赋存挖掘与分类

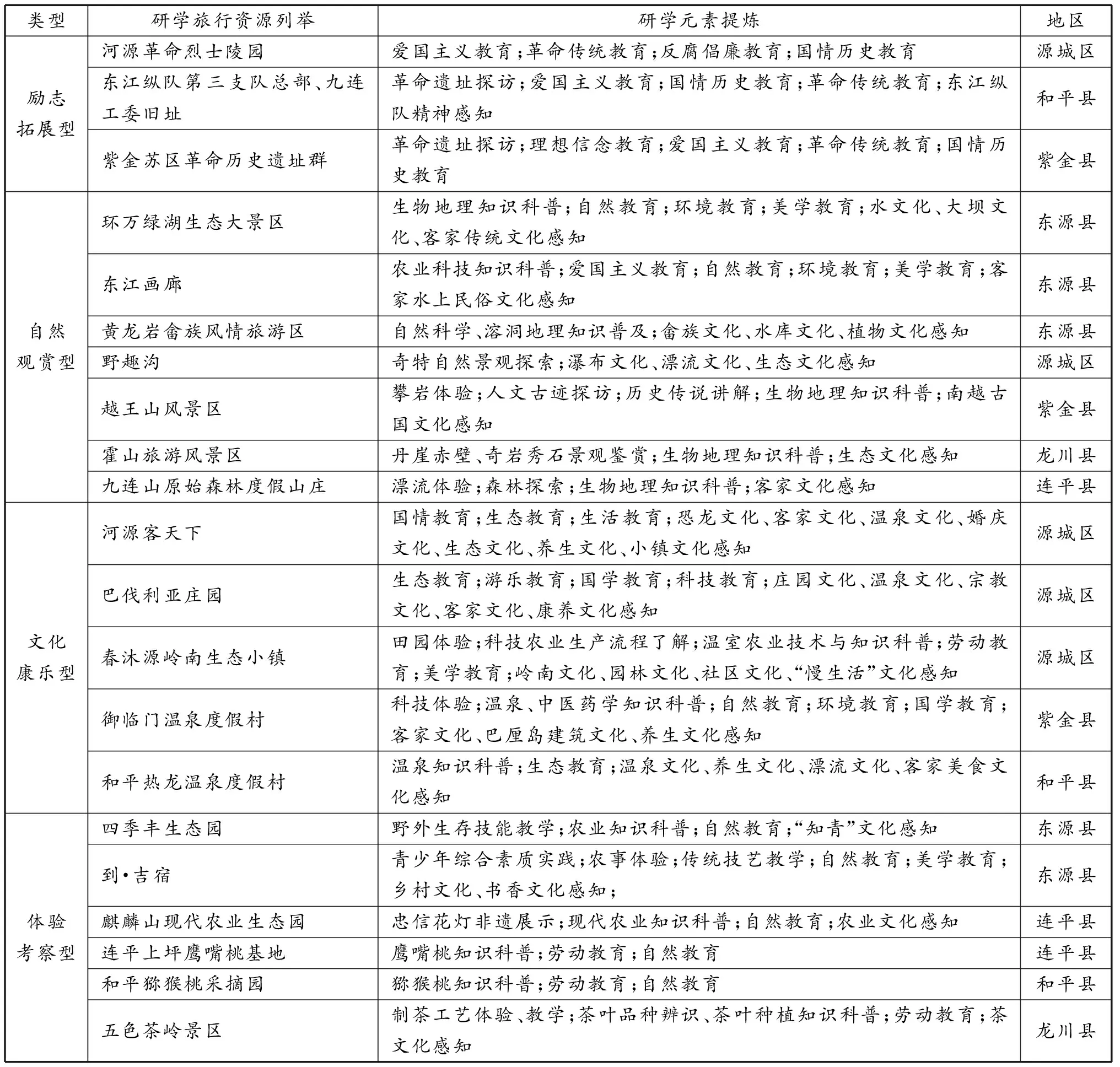

3.1 实体研学旅行资源分类与研学元素挖掘

截至2021年1月,经过在河源市文化广电旅游体育局、博物馆等单位以及河源五县一区研学基地、旅游景区等系列实地调研,挖掘河源市代表性的物质实体研学旅行资源,并参考《研学旅行服务规范》(LB/T 054—2016)中对研学旅行产品按照资源类型的分类标准,将各项研学资源进行分类整理。河源知识科普型资源主要包括各级博物馆、科技馆、图书馆、文化馆、河源农夫山泉基地、龙川佗城、仙坑古村等;励志拓展型在传统的阮啸仙故居等爱国主义红色教育基地的基础上,结合乡村发展实际,涌现出大湖红色研学教育基地、龙川县集结号研学基地等;自然观赏型主要包括环万绿湖生态大景区、各县区山地与溶洞景观等;文化康乐型集合了综合性文旅小镇、生态小镇、温泉度假村等;体验考察型以四季丰生态园、各类农林生态种植园等为代表。受篇幅限制,仅选取典型代表进行研学元素提炼后形成表格(表1)。

续表1

资料来源:根据实地调查情况总结。

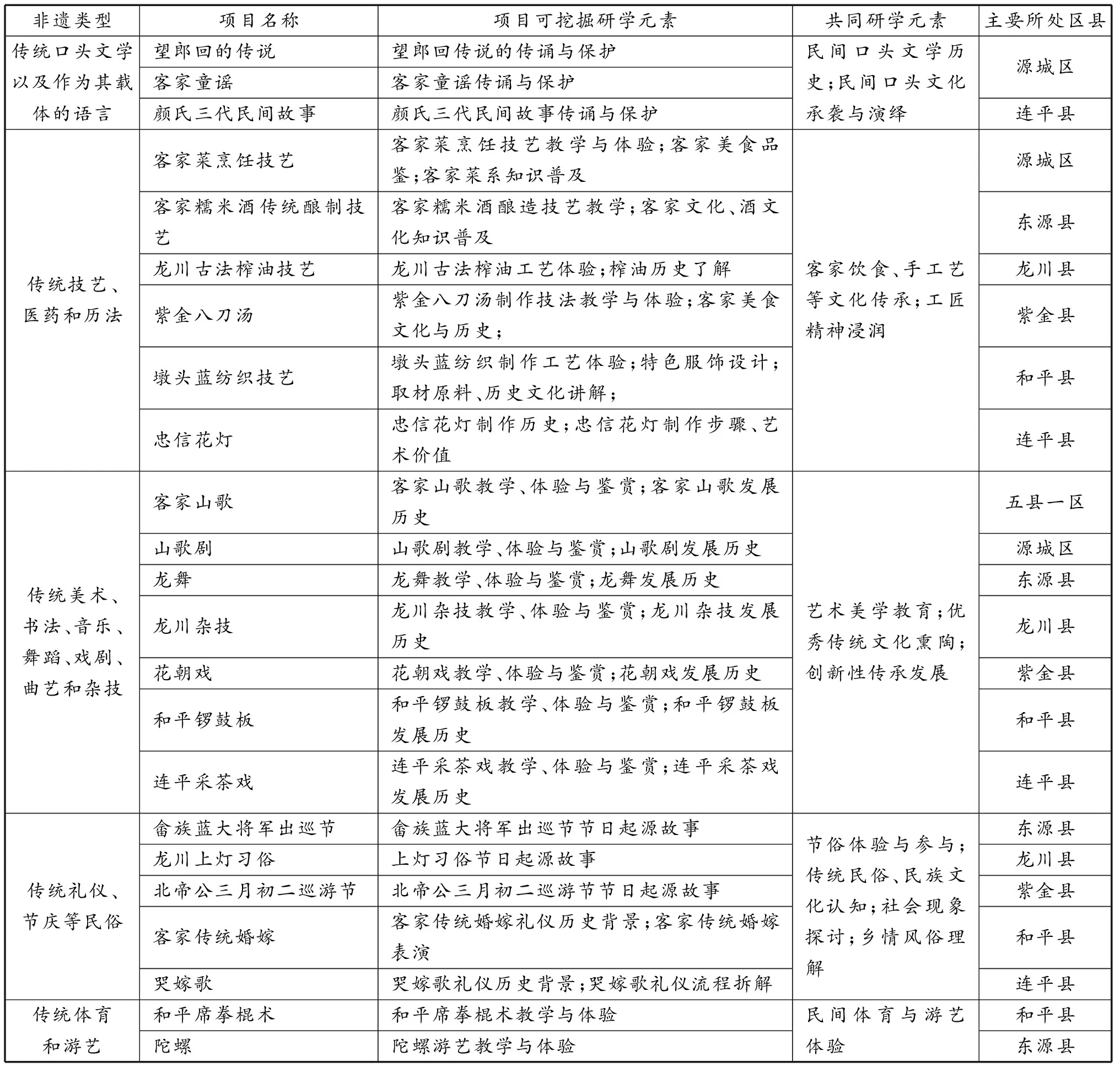

3.2 非物质文化遗产分类及研学元素挖掘

文旅融合为非遗传承与活化提供平台与路径,合理的旅游开发既可让非物质文化遗产的历史文化艺术价值和经济价值共同得以发挥,同时也可让其获得当代的生存空间,借助非物质文化遗产为旅游业增添活力[7]。非遗与研学融合能肩负起为研学课程注入新意与灵魂的重任,让青少年在感受非遗文化乐趣之时养成强烈的民族文化认同感和民族自豪感,增强民族自尊心与责任感,有助于培养青少年对祖国传统文化的深厚情感,增强民众的文化遗产保护意识,促进中华文化的传承和发展。截至2021年7月,河源市国家、省、市级非物质文化遗产共有131项,其中国家级2项,省级19项,市级110项。受篇幅限制,依照2011年颁布的《中华人民共和国非物质文化遗产法》进行划分总结,仅在各县区选取一个典型代表形成表格(表2)。

4 河源研学旅行资源赋存开发情况分析

河源研学旅行资源赋存丰富,种类齐全,其中可挖掘的研学元素与当下国家倡导的“五育并举”、弘扬红色革命精神和传承优秀传统文化的指导思想十分贴合。2020年7月,广东省教育厅公布《广东省中小学生研学实践教育基地、营地名单》,其中包括河源客天下研学教育基地和龙川赵佗古邑研学实践教育基地。河源首批中小学研学实践教育基地则包括河源客天下、赵佗古邑研学基地、四季丰生态园、大湖红色研学教育基地、巴伐利亚庄园、麒麟山现代农业生态园等。依托河源研学旅行资源,当前研学市场已出现一批美誉度较高的研学课程,以绿色生态、客家精品、美丽乡村、红色河源等为主题,比如万绿湖风景区的《“逆流而上·寻源万绿湖”——水资源研学课程》,仙坑古村的《“下乡三农体验,助力乡村振兴”综合体验实践活动》等。

表2 河源市代表性非物质文化遗产分类及研学元素挖掘

资料来源:根据实地调查情况总结。

河源非物质文化遗产数量繁多,特色突出,但绝大多数的非遗未被视为研学旅行资源,进行保护性开发利用后引入研学市场。比如墩头蓝纺织技艺将传统扎染工艺技术与现代时尚融合,走出了一条河源传统客家纺织文化的传承创新之路,在非遗时尚圈颇负盛名,作为河源非物质文化遗产活化发展的典范,也仍未被开发为相关研学课程。2018年开始,紫金花朝戏、河源客家山歌被设计成为某些研学课程中的小教学环节,多为浮光掠影的“观看”环节。可喜的是,赖红梅基于项目式教学,设计了“简易忠信花灯制作”的非遗课程并在校内进行了小范围的实践[8]。河源部分非遗传承出现传承人零落、非遗技艺失传的现状,通过设计以各类非遗为主题的研学课程,强调手脑并用的学习,对青少年在研学中进行引导与传授,能够起到一定的非遗技艺与习俗沿袭与传承效果。

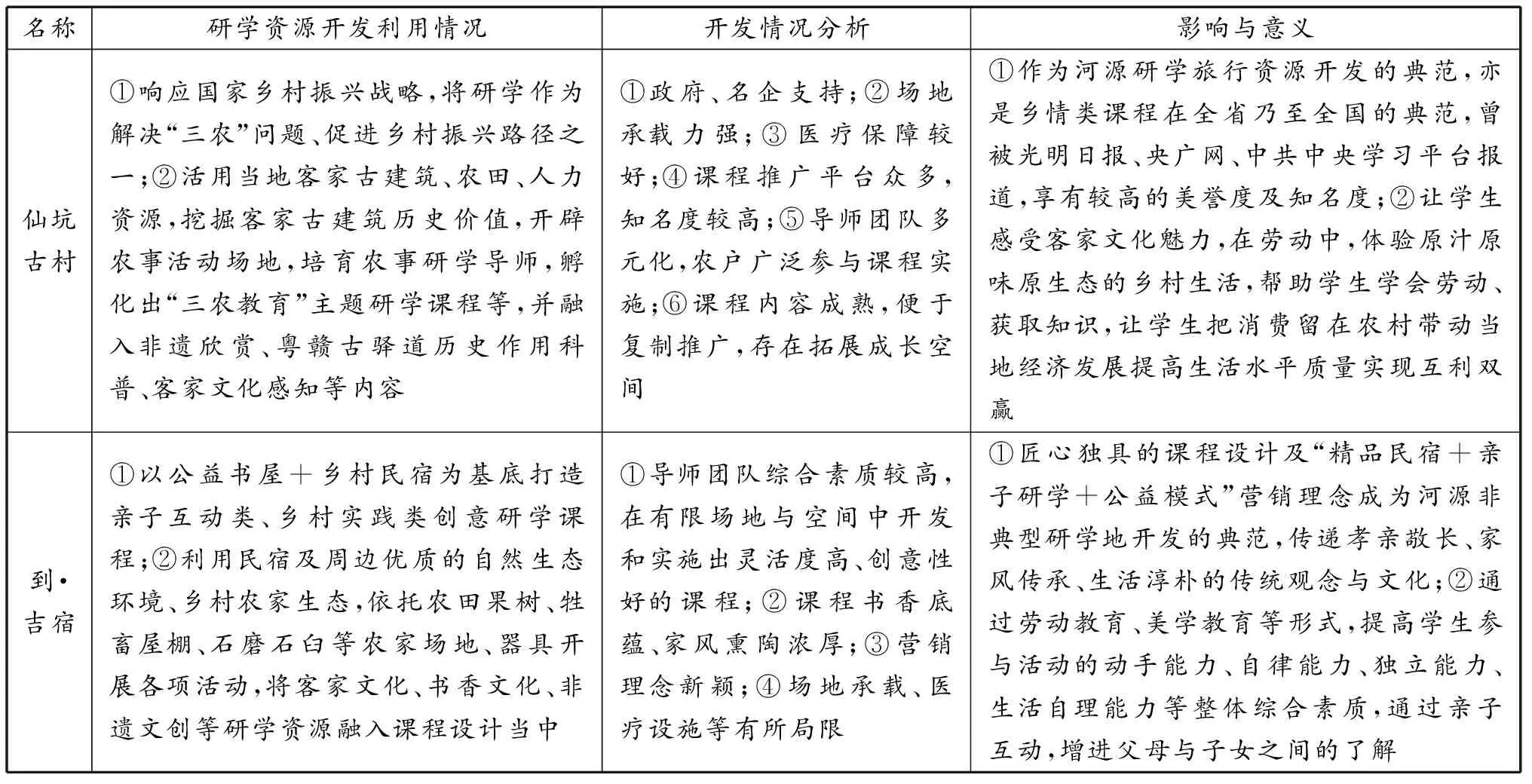

当前河源研学旅行资源开发主要集中在知名的旅游景区、规范化研学基地等,这些因地制宜地开发的研学地各有千秋,有的以基地设施取胜,有的以课程特色为王,有的综合性效果俱佳,还有部分民宿借助有限的场地和优越的师资定制个性化的研学课程(表3)。

表3 仙坑古村与到·吉宿研学地资源开发现状对比

综上所述,河源研学旅行资源赋存丰富、种类齐全,可开发出主题多元、特色鲜明的研学项目,但在发展前景好、开发潜力大等现实背后也存在一系列问题,比如部分研学旅行地存在场地承载量小、师资力量薄弱、医疗设备不全、安全把控欠缺等情况,以及管理的制度化、规范化不足,这些均影响到研学资源开发的质量。此外,在研学资源开发与宣传实践中,还出现少数“画大饼”的失真现象,课程立意效果在实施中的实现度亟待提升。

5 河源研学旅行资源开发的策略

5.1 遵照相关规范条例,解决基础建设问题

从优质的研学资源到精心的课程设计,必然受到导师素养、场地承载等多方面的影响,因此,研学开发方想令研学参与者体验文旅融合所带来的正向课程感知,就必须重视师资、医疗、场地等课程开发与实施的质量保障基础。2021年初,河源市正式发布《河源市研学旅行机构服务规范》,从基(营)地建设、服务机构、课程研发、导师服务、安全出行等5个方面呈现研学行业机构服务规范标准。政府方既要做好解读《规范》,不断出台利好政策、组织行业活动来引导、支持研学资源开发与利用,也要做到有力监管、有效调整。行业参与者需严格遵照《规范》,切实落实研学资源开发的硬件与软件等基础性建设,逐步实现制度化管理、规范化发展。

5.2 优化开发团队结构,改良研学资源利用

研学资源是研学课程的物质基础,而研学资源往往具有综合性特点。一个研学资源地所挖掘出的研学元素会包含多个学科,要进行属性各异的跨学科课程设计,就必须建立多学科融合的研学课程开发团队。河源现有的研学资源开发团队主要以企业内部成员为主,相对学科背景单一,今后一方面可加强内部员工的进修提升,另一方面可增加与各阶段院校的师资合作。在现有的研学资源开发基础上,对不同的研学资源进行主题化重组,比如将万绿湖、温泉地、水工厂等具有“水文化”研学元素的资源地进行语文、历史、地理、物理、化学、美术等多学科、分学段的合理设计。

5.3 继续深挖文化特色,凸显河源非遗魅力

多元且深厚的文化内涵是研学产品中起到课程育人与精神浸润的核心。河源文旅部门景区或文博场馆等物质实体研学旅行资源固然是适合、便利的研学旅行开发首选,作为地方特色文化与精髓象征的另一主力军——非物质文化遗产的活化利用也需要提起重视。当前河源已经出现具有本土文化特色的研学资源开发典型代表,未来更需注重课程中体验式、探究式的设计,借助河源非遗传承人的力量,甄别、拣选、提炼出针对性的非遗参与项目,可动手操作,可情境再现,可角色扮演,通过深入学习、亲身体验等“五感”教学,实现知行合一“做中学”的研学效果。

5.4 注重宣传推广工作,提高研学产品影响力

“酒香也怕巷子深”,虽然河源有极少数研学开发地在政府的大力支持与官媒的广泛宣传下知名度日益增高,但更多的研学资源开发必须通过互联网渠道,应用新媒体工具,以彰显产品特色、展现产品实况为准则,加强研学旅行产品的宣传推广。比如在各大网络社区、平台采用知识科普、“云体验”、游记vlog等方式做软广告输出,还可以举办各类公益活动,参加各级课程选拔,进驻院校周边定向宣传,与同行资源共享互助等等,以期提高河源研学产品的影响力。

6 结论

深厚悠久的历史给河源留下了璀璨辉煌的文化遗存,催生了绚丽多彩的民俗风情、非遗传承,其深厚的文化底蕴,还蕴藏在它一流的生态资源、稀有的恐龙遗迹、独特的温泉资源、厚重的红色资源[9]之中。这些质量等级评定较高的文旅资源是研学旅行人文气息之根源,通过细分与重组,从中提炼出丰富的研学元素,在规范化、创意化开发之下进行资源融合与活化,以文旅融合助力研学旅行发展,发挥优质文化在研学旅行中的浸润式育人作用,逐步打造具有鲜明河源文化特色、综合实践教育价值的研学品牌课程。