针刺联合胸椎旁阻滞用于全麻肋间神经移位术的临床研究

于士剑, 王雪湖, 张 琳, 林微微, 崔 娓

(上海市静安区中心医院麻醉科,上海 200040)

臂丛神经损伤的病人常需行肋间神经移位术等多次手术,而反复手术及炎症刺激会产生慢性神经病理性疼痛,其痛觉过敏和痛阈下降是较为普遍的问题[1]。另外,术前焦虑、机体应激会使痛阈降低、增加疼痛的程度[2],影响病人恢复。以往研究显示针刺治疗可有效缓解术前焦虑、术后疼痛。本研究采用针刺复合胸椎旁阻滞的多模式镇痛技术用于肋间神经移位术病人的麻醉及术后镇痛,研究针刺复合胸椎旁阻滞麻醉减少术后镇痛药的用量及不良反应,探讨针刺调控神经内分泌系统,促进内啡肽的释放、减少炎性因子的释放,提高机体的免疫应答。

资料与方法

一、临床资料

选取2018年6月至2019年5月行全身麻醉下肋间神经移位术的臂从神经损伤病人90例,其中男71例,女19例,年龄18~60岁。经上海市静安区中心医院伦理委员会批准,病人及其家属均签署知情同意书。本研究不包括如下:①术前外伤气胸史或脑外伤史,无法准确表达自主感觉;②晕针,无法针灸;③穴位局部或胸椎旁穿刺部位有皮肤感染及全身感染;④严重高血压、糖尿病及心血管疾病;⑤病理性肥胖(体质量指数>35 kg/m2);⑥凝血功能紊乱;⑦肝、肾功能不全;⑧精神疾病;⑨有慢性疼痛术前服用止痛药。排除2例晕针的女性病人。

二、方法

(一)分组情况

招募符合上述条件的肋间神经移位手术(即截取病人患侧肋间神经2~5根,将其移植到同侧肢体的桡神经、正中神经或肌皮神经)病人共88例,采用随机数字表法分为3组:使用静脉自控镇痛(A组)、胸椎旁阻滞联合静脉自控镇痛(B组)和胸椎旁阻滞联合静脉自控镇痛加用针刺(C组)。其中A组34例,B组28例,C组26例。

(二)镇痛方法和麻醉

①A组在术毕时给予静脉自控镇痛;②B组在入室后行超声引导联合神经刺激仪定位胸椎旁阻滞,术毕时给予静脉自控镇痛;③C组病人除手术当日入手术室监测后行胸椎旁阻滞、术毕给予PCIA静脉自控镇痛外,在术前1天针刺支沟、后溪、合谷、双侧内关5个穴位。再使用低频电子脉冲治疗仪 (G9805-C,华佗牌上海医用电子仪器厂理疗分厂),电针参数为2/100 Hz疏密波,完全对称双向脉冲波。以病人清醒状态能忍受但又不引起疼痛的最大刺激强度,电针持续20 min。

手术当天3组病人入手术室后均行常规监测,快速顺序诱导,静脉注射丙泊酚(批号:18473033,B.Braun Melsungen AG,德国)2 mg/kg,芬太尼(批号:1180207,宜昌人福医药集团股份公司)3 μg/kg,罗库溴铵(批号:180302,浙江仙琚制药股份有限公司)0.6 mg/kg。予面罩吸氧、人工辅助通气。可视喉镜气管插管后,连接Fabius GS麻醉机(Drager,德国),调设呼吸参数。气管插管后采用微泵输注瑞芬太尼(批号:6180210,宜昌人福医药集团股份公司)0.1 μg/(kg·min)复合七氟醚(批号:18012231,上海恒瑞医药有限公司)吸入维持(MAC≈1.0)。当循环发生明显波动时:收缩压<80 mmHg(10.7 kPa)或收缩压降低>基础值30%,予静脉注射麻黄碱5~10 mg;若心率<55 次/min,静脉注射阿托品 0.25 mg。3组术后都给予静脉自控镇痛。镇痛配制:芬太尼1 mg,用 0.9%氯化钠稀释至 100 mL,单次推注3 mL,不设基础计量,锁定时间为15 min。术前宣教,术后由病人根据疼痛情况自主按压。

三、采血及处理

3组病人均分别于术前1天清晨空腹采血(T0),术后2 h采血(T2)。C组病人,除以上时段采血外,在针刺后1 d即手术当天术前采血(T1)。

采集新鲜外周血,每次3 mL。置于5 mL非抗凝离心管中,4℃冰箱静置12 h。4℃、1 000 r/min离心20 min。取200 μL血清,分装后-80℃冰箱保存。

四、检测指标

采用ELISA法测定血浆β内啡肽(β-endorphin,β-EP)、白细胞介素 6(interleukin-6,IL-6)、肿瘤坏死因子 α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、5 羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)和皮质醇浓度。按照试剂盒说明书操作,波长450 nm,用酶标仪测定光密度。 根据标准曲线计算 β-EP、IL-6、TNF-α、5-HT和皮质醇浓度。

五、统计学方法

采用SPSS 16.0软件进行统计学分析。计量资料用均数±标准差表示,符合正态分布的组间多组均数比较采用方差单因素分析。符合正态分布的指标在不同治疗时间点、各组均数比较采用配对t检验分析。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、一般情况

3组病人在性别、年龄、美国麻醉医师协会(American association of anesthesiologists,ASA) 分级、体重、身高、术中截取肋间神经根数组间差异无统计学意义(P>0.05)(见表1)。

表1 3组病人一般资料(±s )

表1 3组病人一般资料(±s )

a):各组间两两比较。

?

二、3组病人自控镇痛芬太尼用量及恶心呕吐发生率比较

C组术后自控镇痛的芬太尼用量少于A、B组(P<0.05);C组术后恶心呕吐发生率低于A、B组(P<0.05)(见表 2)。

表2 3组病人术后自控镇痛芬太尼用量及术后恶心呕吐发生率的比较

三、3 组病人 T2的血清 β-EP、IL-6、TNF-α、5-HT、皮质醇浓度比较

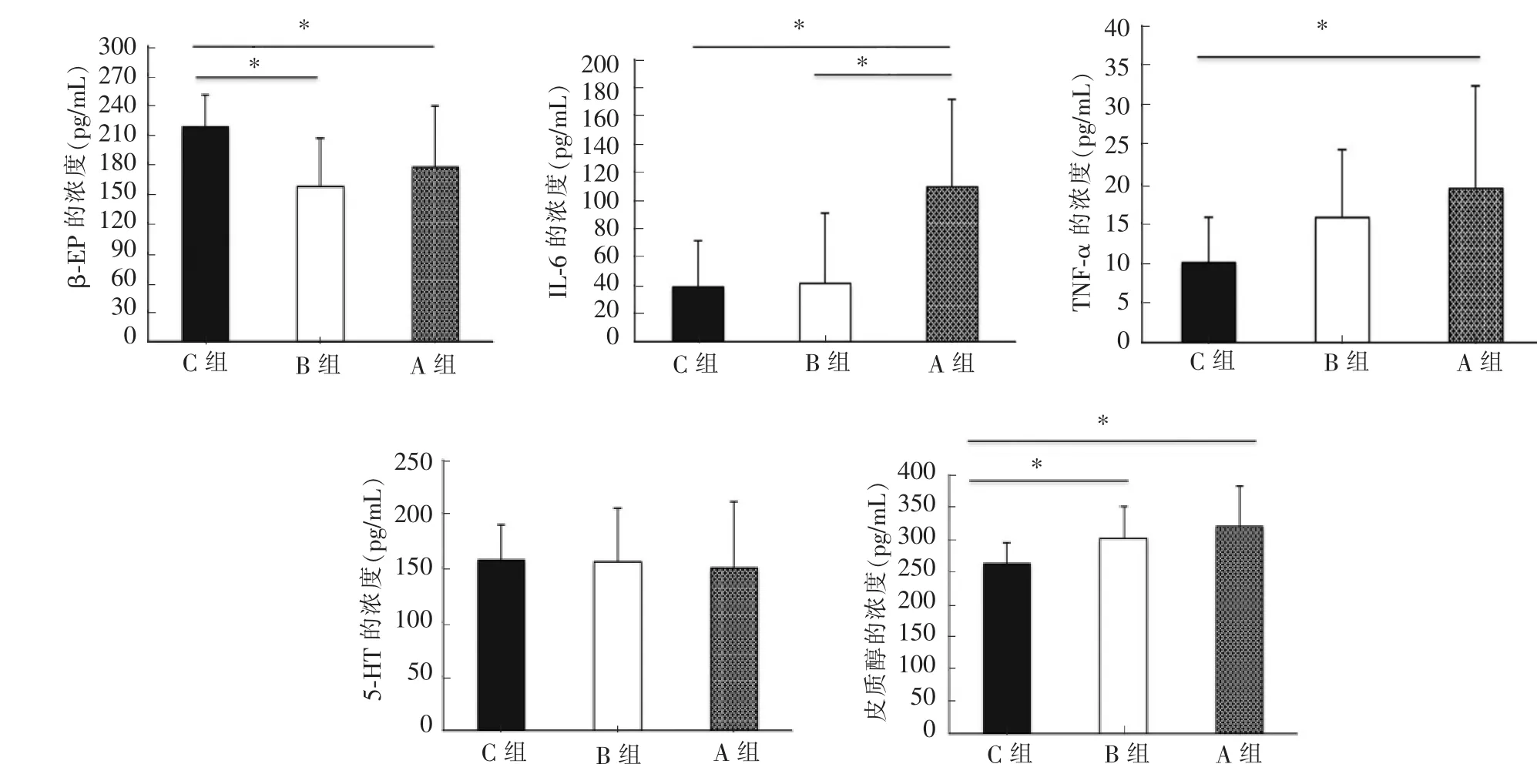

B组T2与A组相比,血清IL-6浓度显著降低,差异有统计学意义(P<0.05)。C组病人血清中β-EP、IL-6、TNF-α和皮质醇浓度变化具有统计学意义 (P<0.05)。 与A组比较,C组 β-EP升高,IL-6、TNF-α和皮质醇浓度显著降低(P<0.05)。与B组相比,C组β-EP升高,皮质醇浓度降低,差异有统计学意义(P<0.05)(见图 1)。

图1 3组病人T2的血清β-EP、IL-6、TNF-α、5-HT和皮质醇的浓度

四、C 组病人各期血清 β-EP、IL-6、TNF-α、5-HT和皮质醇浓度比较

C组T1较T0,病人血清β-EP、5-HT和皮质醇浓度显著降低、IL-6浓度显著升高,差异有统计学意义(P<0.05)。 T2与 T0各指标相比,β-EP、TNF-α、5-HT浓度都明显降低,而IL-6浓度升高,差异均有统计学意义 (P<0.05)。T2与T1各指标相比,血清TNF-α浓度显著降低,差异有统计学意义(P<0.05)(见图 2)。

图2 C组病人不同时期血清β-EP、IL-6、TNF-α、5-HT和皮质醇的浓度

讨 论

肋间神经移位术的手术切口大,常因神经损伤出现慢性疼痛,即神经病理性疼痛。有的病人甚至因为长期慢性疼痛,产生焦虑、烦躁、抑郁和失眠等心理障碍。对于上肢手术全身麻醉的病人而言,选择合适的镇痛方式对减轻病人术后疼痛、减少并发症发生都有着非常重要的意义,同时良好的术后镇痛还可直接提高病人的就医舒适度和满意度[2]。

有研究显示超声联合神经刺激仪的胸椎旁阻滞,操作简单易行,成功率高,镇痛效果确切[3]。本研究对B组和C组实施超声引导,同时联合神经刺激仪定位下单侧胸椎(T4~T5)旁神经阻滞。54例病人无一例发生气胸、明显低血压、血管损伤等不良反应,证明在超声引导联合神经刺激仪定位的双重保障下,行胸椎旁阻滞的有效性和安全性。

针灸技术是我国医学史上的珍贵遗产。回顾性研究表明,针刺镇痛技术可有效缓解全膝关节置换术病人的术后疼痛[4]。张云霄等[5]指出对胸腔镜肺癌根治术病人在术前、术中及术后行3次针刺的针药复合麻醉,针刺组病人术后6 h恶心呕吐评分明显低于未使用针刺组,且术后静脉自控镇痛舒芬太尼的用药量也明显减少。有研究表明,电针刺激合谷穴、内关穴、足三里穴和三阴交穴位可抑制瑞芬太尼麻醉诱发痛觉过敏,其机制可能与电针刺激增加内源性β-EP的释放有关[6]。笔者以往的研究也证实针刺可使血浆内β-EP的含量增加[7]。本研究显示,C组经过术前1 d 20 min的针刺预防性镇痛后,体内β-EP含量较A组显著升高(P<0.05),验证该结论。本研究显示,C组静脉自控镇痛的芬太尼总量明显少于B组和A组,差异有统计学意义。说明采用针刺复合胸椎旁神经阻滞技术起到协同镇痛效果,且术后有效镇痛时间可持续18 h以上。然而,在术后24 h,比较3组病人镇痛效果差异无统计学意义,可能原因为病人已过急性疼痛期,疼痛逐渐减轻。

IL-6是一种促炎症因子,其是由多种淋巴细胞和非淋巴细胞分泌而产生,在择期手术中是组织创伤严重程度的重要标志,也是全身炎性反应发生的重要因素。笔者以往的研究也证实针刺可减少IL-6的释放[7]。本研究也得到相似结果,显示术后A组的IL-6浓度明显升高,B组和C组升高并不明显。提示针刺可有效抑制促炎性因子的释放,从而减轻机体的炎症反应。

TNF-α也是一种促炎细胞因子,能直接与其受体上的TNF-R1/R2结合,从而触发一系列较复杂的反应。激活痛觉传入纤维下游信号的转导通路、受体以及离子通道;诱发IL-6等其他炎性因子、神经营养因子和缓激肽的产生与释放,进而改变神经突触可塑性,在转变生长时呈增强状态,从而导致对刺激异常敏感[8]。鞘内注射TNF-α抑制剂显著改善大鼠脊神经结扎诱导的神经病理性痛,其机制与抑制脊髓背角IL-1β、IL-6和TNF-α等炎性细胞因子的表达有关[8]。本研究结果显示,术后C组的TNF-α浓度明显低于A组,且通过对C组病人T0、T1和T2的血清TNF-α,进行数据采集和分析,显示血清TNF-α浓度降低。针刺可显著抑制血清TNF-α浓度。因此,血清中促炎性细胞因子水平的下调,也许是针刺治疗神经病理性疼痛的机制之一。

5-HT又名血清素,最早是从血清中发现,在体内分布广[9]。5-HT作为单胺类神经递质,其对疼痛具有重要的调节作用[10]。有研究证实,针刺治疗大鼠疼痛模型可使大鼠脑干以及大脑皮层的5-HT含量升高,并持续30 min以上,说明针刺镇痛效应可能与脑内的5-HT含量变化有着密切的联系[11-13]。本研究结果显示,C组病人的血清5-HT浓度略升高,说明针刺可能通过启动神经传递介质、5-HT等多种因子分泌,促进体内5-HT的释放或合成,介导局部免疫作用;然而与A组、B组病人5-HT相比,差异无统计学意义,可能与检测的时间窗口和干预频次有关。笔者还发现C组病人T1和T2的血清5-HT浓度较T0有所下降。韩知忖等[14]研究也显示针刺降低病人血清5-HT浓度。推测本研究根据中医脏腑的经络辨证理论,选手厥阴心包经——内关穴,主取其宁心、理气、安神的功效,在提高痛阈的同时可缓解病人术前紧张焦虑情绪,从而调控5-HT的代谢。在整个麻醉和手术过程中有着活跃的应激反应。应激刺激导致的神经内分泌改变[15],可导致血压、心率升高,皮质醇分泌增多。术后强烈的疼痛刺激可导致体内神经内分泌失衡,大量皮质醇分泌,可达到正常浓度的3~5倍。所以通过测定皮质醇浓度可判断整个手术应激反应的剧烈程度[16]。合理使用麻醉药品和技术可有效控制手术的应激[17-18]。有研究表明,针刺可调控体内儿茶酚胺[19],降低皮质醇和血糖[20],从而增强机体免疫,减少应激反应。围术期针刺可调控机体的交感神经系统,既能防止血压过高,又能预防血压过低,起到双向调节作用,从而维持机体内环境稳定[21-22]。本研究结果显示,针刺后C组皮质醇含量下降,但术后2 h并未观察到针刺对于病人血清皮质醇含量的远期效应;然而相对于单纯使用静脉自控镇痛及联合椎旁阻滞,术前加用针刺,能更好控制血清皮质醇浓度。

中医认为针灸是调节虚实、平衡阴阳,使经络运行、血气顺畅。刺激脑部产生EP,从而起到抑制、缓解疼痛的作用。不但可抵御病毒,还可传到感应正常的生理功能等。本研究选取手阳明大肠经中的合谷穴,据中医“经脉所过,主治所及”的理论,具有疏风清热、醒脑开窍、镇痛通络之功效[23];选取手厥阴心包经中的内关穴,具有宽胸安神、和胃止痛、降逆止吐等作用[24];选取手少阳三焦经的支沟穴,能理气解郁、通络解热,可治胁肋痛、腰背痛[25];选取手太阳小肠经中的后溪穴,取其清心安神、通经活络之功效。因腧穴的主要生理功能是输注脏腑经络气血,促进体表与体内脏腑的联系,循经治疗远隔部位的器官、脏腑、组织的病症。本研究取4组腧穴同时作用,可镇静、镇痛、改善术前焦虑和降低术后恶心呕吐的发生等[26]。本研究C组病人未发生术后恶心呕吐,满意度高。

综上所述,针刺复合超声引导和神经刺激仪定位胸椎旁阻滞技术,应用于肋间神经移位术病人,通过多层次、多靶点、多途径发挥效应,不但可激活中枢神经系统内源性阿片系统,降低血清促炎性细胞因子的表达,调动神经内分泌系统参与机体免疫应答,并有效预防术后恶心呕吐,加速围术期康复,提高病人的满意度。本研究不能完全排除围术期病人受到多重不可控因素的影响。针刺镇痛调节血清促炎性细胞因子后,将如何影响后续效应通路的作用机制,及针刺对5-HT在不同组织中产生和代谢的相关机制,以及多模式镇痛方式参与病人的免疫调节是否可缩短住院时间、节省医疗费用,还需进一步研究。