人力资源地域协同发展模式探索

——以成渝地区为例

古银华 罗钰 叶华 阳琴 曹鹏

(1.成都理工大学;2.四川省人力资源和社会保障厅 四川成都 610000)

相关概念与理论

随着京津冀、成渝地区等地域协同发展受到国家高度重视,地域协同发展成为一种趋势,而人力资源地域协同发展既是地域协同发展的必然结果,也是地域协同发展的重要基石。基于此,本文以成渝地区为例探索人力资源地域协同发展模式,以期发挥各地域人力资源优势叠加效应。

成渝地区人力资源协同发展是指成渝双城协同制定推动区域间人力资源良性互动合作长期战略、人力资源开发的主体性制度,协调完善区域人才引进、培养、配置、使用、激励与保障等配套性措施,破除不相适应的思想观念、路径依赖和利益束缚,实现区域内人力资源合作与竞争的有机统一,转变“以邻为壑”的人力资源竞争关系为“以邻为伴”的人力资源互动合作关系,联手拓展急需紧缺人才开发领域和青年人才储备,把“双城经济圈”人力资源流动通道无缝衔接“联起来”,构建人才共引、共育、共享的协同机制,激发区域内人力资源活力。

成渝地区人力资源协同发展的价值分析

(一)助推成渝地区双城经济圈高质量发展的必然选择

高质量发展的核心要义是推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。推动质量变革,关键是要把深化供给侧改革、升级产业结构作为主攻方向;推动效率变革,关键是要提高全要素生产率;推动动力变革,关键是建设人力资源协同发展现代产业体系。目前成渝两地优质人力资源供给不足,劳动力成本优势逐步减弱,人力资本红利优势尚未形成。特别是新冠肺炎疫情影响广泛深远,“六稳”“六保”形势严峻、任务繁重,成渝两地必须统筹推进人才优先发展和全民技能提升,在人力资本服务领域培育新增长点、形成新动能。

(二)驱动成渝地区城市群一体化发展的先决条件

建设成渝双城经济圈,一个重要方面就是要以城市群为主体形态,构建功能完备、集群发展的城镇载体支撑。新型城镇化所伴生的经济布局、产业结构调整和生产生活方式转变,必然引发就业结构、方式深刻改变,促使两地人力资源相互加速流动。对此,成渝两地需进一步加大区域内农民工服务保障、人力资源公共服务、流动人才管理等工作协同,实现养老保险无障碍转移接续,确保大规模外来人口进城后“留得下、过得好”。

(三)提升成都和重庆“极核”带动作用的重要保障

近些年,成都、重庆发展势头较好,均入列国家新一线城市,虽人口总量与北上广深相当,但人均GPD存在较大差距。这说明成渝双城人力资源生产率不高,人力资源后续开发利用空间巨大,必须进一步协同加快成都、重庆“中西部创新人才高地”建设步伐,统筹做好人才人事相关工作,引进培育高水平创新团队,促进区域内人才链与产业链、创新链有效衔接、共享共用,充分释放“双核椭圆”张力。

成渝地区人力资源协同发展的环境分析

(一)优势

人力资源作为第一资源,是推动成渝地区双城经济圈建设的重要保障。当前,成渝两地人力资源协同具备“四大优势”:一是人力资源总量大。四川、重庆是传统人口大省、人才大省、劳务大省,人口红利依然存在;二是人力资源集聚竞争力强。成渝两地宜居宜业,良好的经济发展势头、不断优化的产业体系和持续增强的科研能力,使得两地具有较强的人力资源集聚力和科技创新人才的吸引力;三是人力资源交融底蕴厚。成渝两地历史同脉、文化同源、地理同域,生活方式相近相通;四是人力资源合作基础好。近年来,成渝人社部门交流不断加深,在公共就业招聘、人力资源产业发展、劳务协作等方面展开了探索,积累了经验。

(二)不足

人才是撬动所有资源的首要资源,也是最为重要的决定性资源。但当前成渝地区的人才规模、人才质量和人才结构都不能满足“双城经济圈”建设的需要,尤其在人力资源市场化水平、人力资源整体素质、人才共享共用流动机制等方面仍存在明显短板,需着重解决“三个不适应”问题:一是市场化、社会化配置与区域高质量协同发展要求不适应;二是人力资源整体素质与区域产业转型升级、优化布局要求不适应;三是人力资源流动配置机制与成渝地区人力资源共享共用要求不适应。

成渝地区人力资源协同发展的运行机制

(一)市场化协同机制

市场化协同机制的构建要从三个方面着手:第一,推动产业集群集聚。组建成渝双城经济圈人力资源服务产业园联盟,打造成德眉资人力资源协同示范区、川南人力资源试验区,大力发展专业性、行业性人才市场,加快形成以成都、重庆国家级园区为“两核”、若干省(市)级园区为“支点”的产业集聚新格局;第二,促进产业整体提升。协同做好人力资源产业政策协同、业态互补、品牌联创、开放交流等工作,打造“川妹子”“巴哥”等人力资源服务特色品牌,联合举办区域性人力资源服务重大活动;第三,整合人力资源市场。完善人力资源市场准入协同机制,搭建交流合作平台,统一人力资源服务相关标准、流程和内容,推动养老保险关系无障碍转移,建立社会保险协同互认机制,促进人力资源要素自主有序流动。

(二)公共服务协同机制

构建公共服务协同机制可从三个方面着手:第一,共建一体化服务体系。协同推动两地公共就业和人才服务政策互融、业务互联、数据互通、功能互补,共享劳动力流动和离校未就业高校毕业生、退役军人等重点群体就业等情况;第二,共建协同机制和发展联盟。联合开展劳动力调查协作、线上线下招聘、创业项目推介以及重点群体创业指导服务等重点活动;第三,共享开放服务平台。共同建设创新创业孵化基地、创业导师库、创业项目库,加强师资交流,建立流动人员档案服务管理协同信息平台,实现异地通办。

(三)农民工服务保障协同机制

构建农民工服务保障协同机制要从以下三方面展开:第一,共建共享基础信息。建立健全农民工联合统计调查制度,搭建成渝一体农村劳动力及农民工资源数据库,推进成渝两地农村劳动力信息系统互联互通、资源共享共用;第二,共同开展专项服务活动。支持有条件地方互设农民工服务工作站和流动党组织,协同开展农民工专列专车、返岗复工、走访慰问、证照办理、根治欠薪等重点活动;第三,共同打造特色劳务品牌。建立省级劳务培训基地资质互认和共享互用机制,打造巴蜀建工、巴蜀保姆、巴蜀厨师等区域劳务品牌,加强两省农民工博物馆建设合作。

(四)技能人才培养协同机制

技能人才培养协同机制的构建可从四个方面进行:第一,加强技工教育交流合作。实施技工教育内涵建设提升行动,共建成渝技工教育联盟,推动跨区域开展校校、校企、校地合作;第二,共享技能人才培养平台。依托公共实训基地、世界技能大赛集训基地、高技能人才培训基地等技能人才培养平台,加强交流合作,开展专家教练库共建、选手梯队共育、竞赛成绩互认等;第三,加强职业技能培训合作。共建成渝职业技能培训专家咨询委员会,协同开发适应两地经济发展的特色职业(工种)培训线下示范教材和线上培训示范教程,支持两地优秀民办职业培训机构开设连锁机构;第四,促进职业技能评价结果互认。构建完善职业技能体系,编制专项职业能力考核规范,推进专项职业能力考核证书互认和职业技能评价数据互通。

(五)专业技术人才培养协同机制

专业技术人才培养协同机制包括“三大机制、一项合作”。三大机制是指博士后联合培养机制、专业技术人才职称互认机制和高层次人才服务协作机制:第一,要加大博士后联合招收、培养力度,互派博士后参与科技服务团、学术研讨、论坛等活动,推动博士后工作交流合作;第二,要建立继续教育公需科目学时学分互认机制,推动两地职称查询信息系统建设,推行职称电子证书,逐步取消跨区域流动专业技术人才职称确认手续办理,健全两地职称公共服务体系;第三,要开展高层次人才国情研修、休假疗养、跨界交流等服务活动。建立两地留学回国人员服务联盟,推进两地留学创业园合作交流。一项合作则是指要积极推动成渝两地专家资源共享合作,建立两地评审专家资源共享机制,支持双方专家服务基地组织专家开展跨区域共建活动,鼓励引导专家参与跨区域智力服务活动。

成渝地区人力资源协同发展的保障机制

成渝地区人力资源协同发展离不开三大保障机制:第一,组织保障。加强组织领导,注重统筹协调,坚持党管人才,在成渝两地党政统一领导下,加强统筹协调、分工协作,形成“上下联动、齐抓共管”工作格局;第二,制度保障。建立工作机制,强化协同联动,建立成渝两地人力资源协同发展联席会议制度和沟通磋商机制,强化就业创业、人力资源产业、人才人事、社会保险等领域政策协同;第三,资金保障。加大相关投入,推动工作落地,集成综合成渝两地招商引资、招才引智、减税降费、就业创业、社保稳岗等方面可利用的现有政策,整合统筹人才、就业、科技、产业等方面可利用的现有资金,加大支持力度,共建成渝地区人力资源协同发展基金,推动人力资源要素在成渝地区集聚。

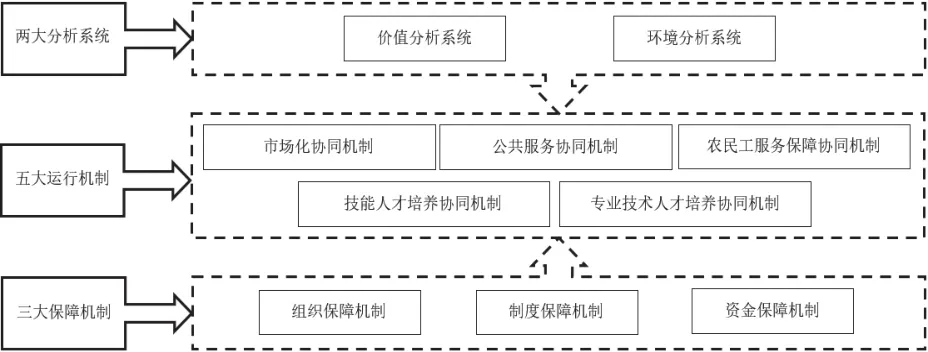

在此基础上,本文最终提出了人力资源地域协同发展模式(见图1)。该模式有助于打破传统的行政区域壁垒,破除地域人力资源自由流动的障碍,为后续人力资源地域协同发展模式的探索提供理论参考。

图1 人力资源地域协同发展模式