黑龙江省科技创新能力评价

——基于灰色关联-TOPSIS法

李凤升 杜东儒 闫芳芳

(东北石油大学经济管理学院 黑龙江大庆 163318)

文献综述

科技创新一直是研究的热门话题,国内关于科技创新能力的研究主要集中于以下两个方面:一是关于科技创新能力评价指标体系的构建研究。如,蔡晓琳等(2021)在传统科技创新能力评价指标体系中引入处理与环境两个要素,增加了科技创新环境与科技实施能力两个方面;二是关于科技创新能力评价方法的研究。大部分学者采用单一方法进行衡量,如因子分析法、熵权法、层次分析法等(郭明德等,2019;梁俊芬等,2020;王丹等,2021)。也有一部分学者采用多种方法结合的方式进行评价,如郝挺雷等(2020)基于钻石理论构建了文化产业科技创新能力评价模型,采用因子分析法和聚类分析法相结合的方式对我国省域文化产业的科技创新水平进行了综合评价。杜英等(2021)将熵权法、TOPSIS法以及耦合协调模型相结合,对甘肃省的科技创新能力进行了综合评价。

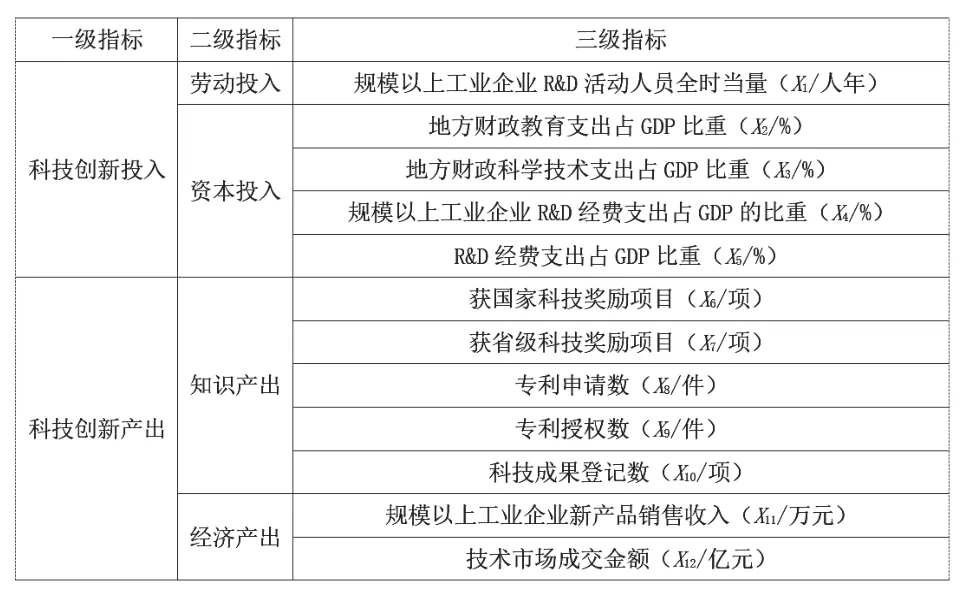

与以往文献不同的是,本文在借鉴相关学者指标体系和研究方法的基础上,从科技创新投入和产出视角入手,选取劳动投入、资本投入、知识产出、经济产出四项二级指标和十二项三级指标,采用灰色关联分析法与TOPSIS法对黑龙江省科技创新能力进行综合评价。

评价指标体系

借鉴相关学者观点,本文从投入产出分析角度将黑龙江省的科技创新能力分为科技创新投入、科技创新产出两个一级指标,同时将两项一级指标分为劳动投入、资本投入、知识产出、经济产出四项二级指标。劳动投入方面选用了规模以上工业企业R&D活动人员全时当量指标进行衡量;资本投入方面选取了地方财政教育支出占GDP比重、地方财政科学技术支出占GDP比重、规模以上工业企业R&D经费支出占GDP的比重、R&D经费支出占GDP比重四项指标来反映黑龙江省的科技创新工作的资本投入情形;知识产出方面选取获国家科技奖励项目、获省级科技奖励项目、专利申请数、专利授权数、科技成果登记数五项指标进行衡量;经济产出层面选取规模以上工业企业新产品销售收入、技术市场成交金额两项指标进行衡量,具体如表1所示。

表1 黑龙江省科技创新能力评价指标体系

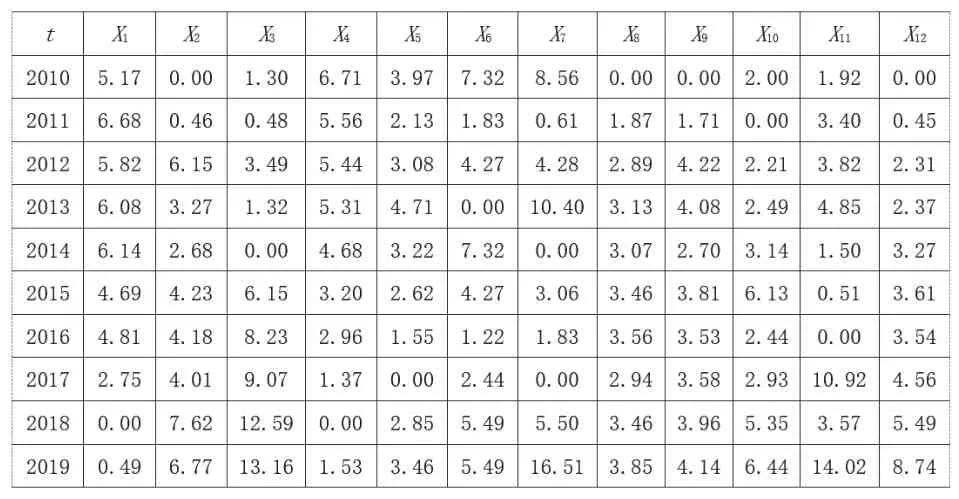

实证分析

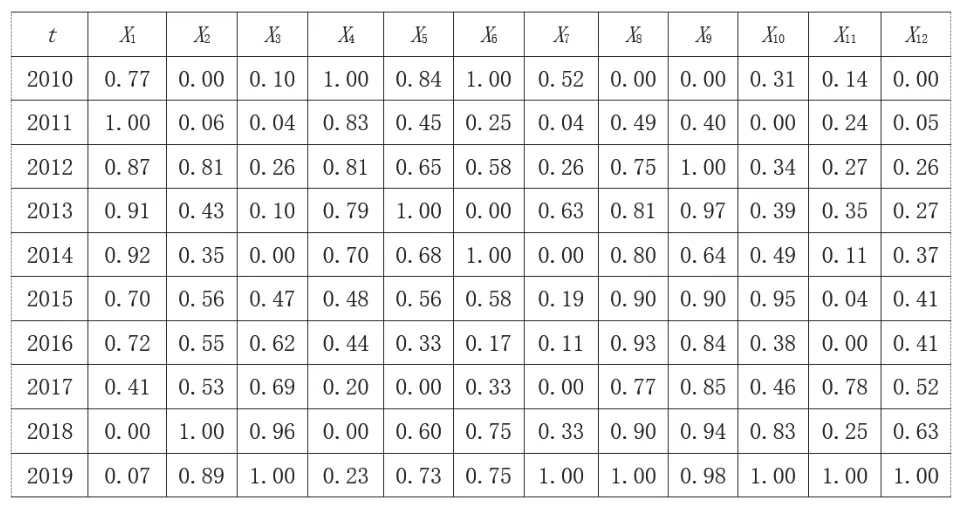

本研究实证模型借鉴张传平等(2014)、张海涛等(2019)等学者。本文根据历年黑龙江省统计年鉴与中国统计年鉴,基于黑龙江省科技创新能力评价指标体系,采集原始统计数据。根据指标属性可知十二项三级指标均为正向指标,对各项指标原始数据进行标准化处理,计算结果如表2所示。

表2 标准化数据

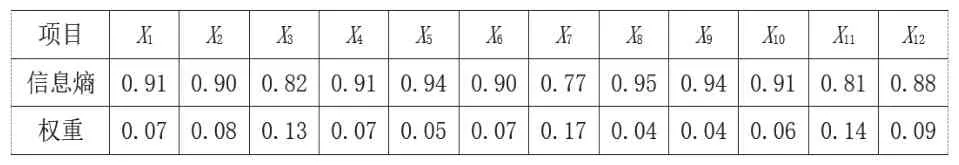

根据表2标准化数据,运用熵权法计算各项指标的权重,如表3所示。

表3 各项指标信息熵及权重

根据表2数据与表3权重,计算得出各项指标赋权数据,如表4所示。

表4 各项指标赋权数据

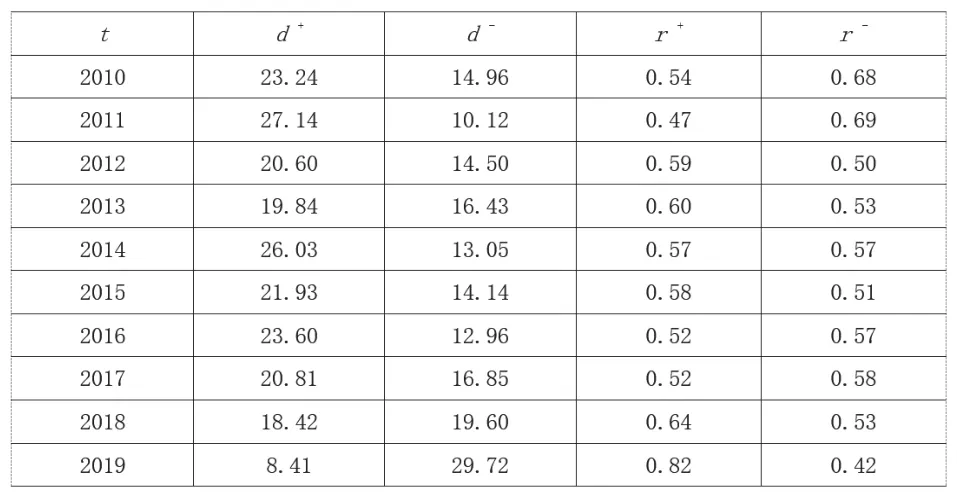

从表4数据中得出各指标最大值与最小值。最大值为该指标在2010-2019年中最优值,最小值为最差值。将各指标最大值集合为正理想解,最小值集合为负理想解。计算各年度与正负理想解的欧几里得距离和灰色关联度,如表5所示。

表5 欧几里得距离与灰色关联度计算结果

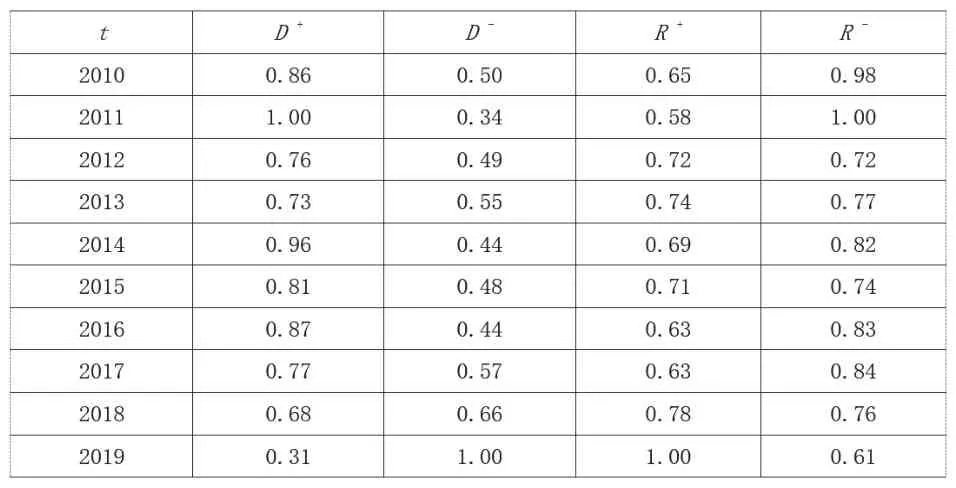

将评价对象与正、负理想解的灰色关联度和评价对象与正、负理想解的欧几里得距离再次进行无量纲化,结果如表6所示。

表6 欧几里得距离与灰色关联度无量纲化数据

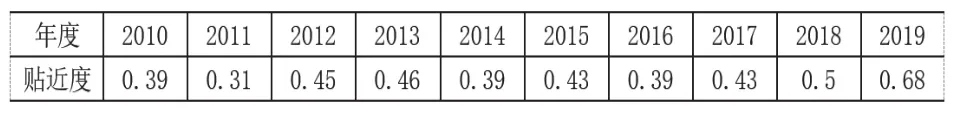

计算黑龙江省各年度科技创新能力贴近度,结果如表7所示。贴近度值越高说明当年的科技创新能力越高,反之则越低。

表7 2010-2019年黑龙江省各年度科技创新能力贴近度值

由表7可以看出,黑龙江省2019年贴近度值为0.68,与其他年份相比,该年度科技创新能力最优;2011年贴近度值为0.31,分值最低,表明该年度科技创新能力最劣。近10年中2011、2014、2016年度贴近度呈下降趋势,其余年度呈上升趋势,且近3年上升趋势较明显。

结论与建议

本文基于黑龙江省2010-2019年相关统计数据,运用熵权法确定各项指标权重,采用灰色关联—TOPSIS法相结合方法构建了模型,对黑龙江省的科技创新能力进行了评价。由灰色关联—TOPSIS法测算的结果可知,整体上黑龙江省的科技创新能力呈上升趋势,且近3年上升趋势较显著。但根据2020年区域创新能力全国评价排名可知,黑龙江省的科技创新能力仍处于一个较低的水平,对此黑龙江省应将经济增长重心向科技创新驱动转变,要落实科技强省的重大战略,激发科技创新对经济增长的助推动力。

基于以上结论,本文提出以下政策建议:

第一,增加科技创新资本投入,激活科技创新驱动内生动力。对此,要增加对教育与科学技术的财政支出,教育为科技创新提供人才保障,科学技术研究为科技创新提供动力。要积极引导民间资本与科技创新融合,为民间资本进入科技市场创造条件,完善以政府投入为主,社会多渠道为辅的投入机制;注重对高等院校科研经费的投入,引进高层次人才,壮大高水平、高技能、高质量的人才队伍。完善人才引进政策,加大创新创业人才政策支持力度。同时,要增加科研人才培养建设投入,注重实用型、技能型、创新型人才的培养,继续深化高校体制、院士制度、职称考核制度改革,加强学风建设;增加现代化基础设施建设投入,建造科技信息交流平台,发展科技型现代服务业,优化人才生活环境。另外,要增加基础研究投入,加强基础研究人才培养,为科研工作提供人力资源保障。

第二,重视科技创新知识产出,提升高质量科技成果转化率。首先,要加快科技创新知识产出在产业中的应用,促进产学研结合,巩固科技创新成果。科技创新的起点是基础理论的创新,对此要进一步加大基础理论研究投入,强化基础理论创新研究,夯实创新基础能力,加快科研实验室、产业科技园、大学生创业园等创新创业平台建设;其次,要重点扶持高新技术企业,提高企业创新能力,塑造创新示范企业,发挥大企业的科技引领支撑作用,形成以大企业为主体的创新联合体;再次,要提高对科研人才的奖励,建立健全奖励机制,提升技术、知识等创新要素在收益分配中的重要地位;最后,要注重产学研机制的完善,积极引导高校与企业联合,促进科技成果转移转化,使得新技术、新知识及时应用于产业。重视科研项目研究工作,营造良好的科研氛围,积极开发创新产品。

第三,优化科技创新环境,积极营造高水平创新生态。科技创新环境涵盖面广,包括政府政策、法律法规、信息网络、文化娱乐等各方面,良好的科技创新环境是助推区域科技创新能力增长的保障,政府应积极制定科技创新支持政策,营造良好的政治环境。对此,要完善知识产权法律法规,保障科研人员的合法权益;完善“政产学研”互动机制,积极引导企业、高校、政府、市场的创新互动;鼓励高校、科研院所人员在职或离岗创新创业;完善人才创新创业尽职免责机制,激发科研人员创新活力;加强科普工作,提高创新意识,营造崇尚创新的社会氛围;积极鼓励科技中介服务机构的发展,为科技创新活动营造适宜的发展环境。积极营造以尊重知识、尊重创新、尊重人才的社会风尚,不断激发黑龙江省的创新活力、创业潜力、创造动力。