农业信息技术线上课程的探索与实践

——以安徽农业大学为例

石 硕,张 武,刘连忠

(安徽农业大学 信息与计算机学院,安徽 合肥 230036)

2018年12月由中国农业大学牵头发起召开了“新农科”建设启动会,2019年6月,由教育部高等教育司指导、教育部新农科建设工作组主办的新农科建设安吉研讨会在浙江省安吉县余村召开,会议发布了《安吉共识——中国新农科建设宣言》,新时代对高等农林教育提出了前所未有的重要使命[1]。在新农科建设方面,重点是以现代科学技术改造提升现有的涉农专业,并且要布局适应新产业、新业态发展需要的新型涉农专业,并围绕乡村振兴战略和生态文明建设,推进课程体系、实践教学、协同育人等方面的改革,为乡村振兴发展提供更强有力的人才支撑[2]。

信息技术是现代农业发展的重要技术支撑。随着物联网、大数据、人工智能、3S、5G等现代信息技术的迅速发展,以科技为主导的农业现代化也在快速提升,对传统农业产生了巨大的影响。同时,社会对农林人才的需求提出了更高要求。但是,农林高校在改造升级传统农科、提高人才培养质量和创新科技水平、提升服务社会能力方面还是显得心有余而力不足。尤其是利用“互联网+”、大数据、云计算等现代信息技术的能力相对较弱[3]。对于涉农专业的学生而言,在学习农业类专业知识的同时,应当进一步学习农业信息技术,提升自身对现代农业的认识。

为了更好地开展农业信息化教育,培育未来新农人,我校自2019-2020第一学期开始在信息技术课程基础上针对涉农专业增设 《农业信息技术》课程作为公共基础课。课程内容主要包括:信息技术概述、农业信息技术概述、计算机系统、农业信息采集、农业信息处理、农业3S技术、农业专家系统、农业电子商务等。通过课程的学习,培养学生掌握农业信息技术的基本原理、了解常用应用领域及国内外的最新进展,能将信息技术与农业相结合,成为现代农业和乡村振兴需要的创新人才、复合型人才,促进新农科教育目标的实现。

1 调整教学模块

突如其来的疫情使得《农业信息技术》以线下为主的授课形式转换为线上教学为主,在线上教学过程中无法当面沟通交流,反馈方式发生了很大改变,教师需要在教学过程中需要时刻抓住学生的注意力,一方面要将知识碎片化,另一方面要将碎片知识结构化。认知心理学认为,经过系统化、结构化的知识,可以方便大脑进行知识的储存与提取。如果将教学内容通过思维导图、流程图、金字塔等形式结构化,可以帮助学生掌握核心概念、化繁为简,建构清晰的知识脉络。

依据线上教学的特点,将教学内容划分为较小的教学模块并按要点模块录制视频任务点,同步调整课程相关资料,包括教学大纲、教学进度表、电子教材、各章节PPT等。我校开设的《农业信息技术》课程为1个学分(16个学时),共有8次课,教学单元为:课程概述、计算机系统、农业信息采集、农业信息处理、农业3S技术、农业专家系统、农业电子商务、总复习,课程教学模块如表1所示。

其中,教学内容是将教学单元按照教学模块进行梳理划分,例如农业专家系统部分被划分成三大模块:问题求解的一般过程、计算机程序、农业专家系统。每个大模块下面又分小模块,例如农业专家系统包括:人工智能简介、专家系统简介、农业专家系统发展历程和发展趋势、应用案例。

《农业信息技术》课程将信息技术和农业技术进行结合,既包括理论介绍也包括情景展示,如植保机器人、无人机施肥等。引导学生认识到农业生产中的标准化、自动化、智能化,改变学生对传统农业生产、农业行业的认知,增强学生对新农科的认可,同时培养学生的创新创业意识。

2 重构教学过程

课程中如果采用传统以教为中心的模式,学生则被动地接受知识,缺乏探索学习、自主思考的能力。此外,有些学生在中学就学习了计算机信息技术基础知识,同时也具备了较强的计算机操作能力。而有些学生没有学过也不了解计算机基本理论知识。在这种基础不同的情况下采用传统教学方式进行授课,就很难做到因材施教[4]。在教学中,以问题为驱动鼓励学生主动学习,充分利用线上教学资源引导学生根据自身的情况进行个性化学习,独立进行深度和广度思考、充分激发学生的学习兴趣和探索精神。

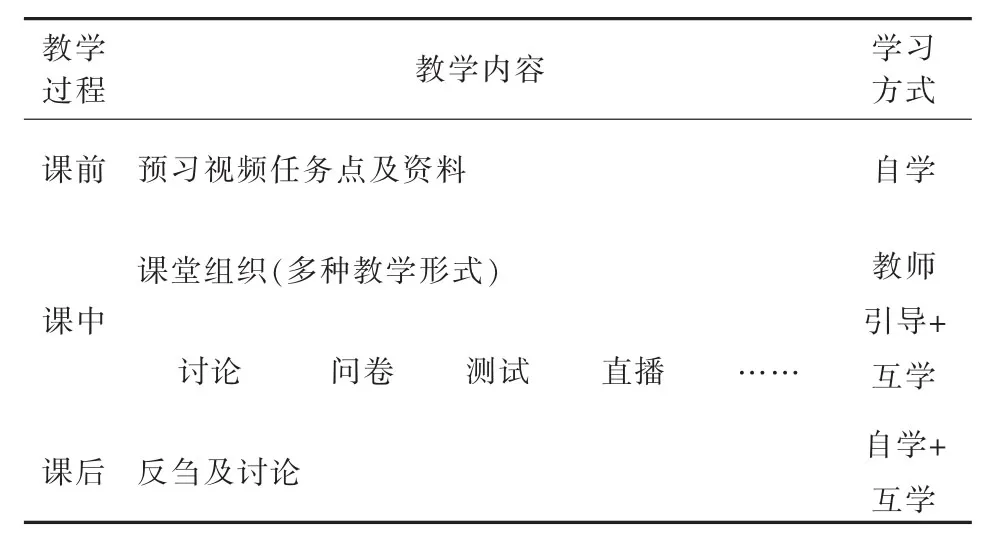

课程在教学过程中采用同步+异步的教学方式,如表2所示。每次课提前发放教学内容、学习资料、相关要点模块视频等,帮助学生明确本次课程教学目标以便学生课前预习。课堂组织则包括多种教学形式,如讨论、问卷、测试、直播、点名答题等。课后在讨论区中发布讨论题供学生讨论、相互学习,也可提问、互答,及时反刍教学内容。

表2 《农业信息技术》教学过程

课程选择的平台是超星泛雅平台 (学习通APP)+QQ方式,超星泛雅平台可以完整地记录学生学习情况、作业统计、发布教学预警等,教师可以及时查看学生学习情况,方便个性化辅导,并提供讨论平台方便学生异步学习和师生之间、学生之间交流。采用QQ方式提供更好的实时性、互动性,有利于活跃课堂气氛,更好地吸引学生的注意力,引导学生交流思考。授课中学习一般流程如下:

(1)为保证超星和QQ同时在线,于上课前10分钟发布签到任务 (超星签到+QQ签到),并设定提醒督促学生准时参加。

(2)按照每课时任务学习章节内容、完成视频要点,并进行重难点的讨论,用问题和案例引导学生不断思考。

(3)根据教学内容发布课堂活动,如问卷、测验等形式,实时检测教学效果。

(4)发布课下学习任务,如平台上继续参与主题讨论、完成作业、视频任务点反刍等以巩固学习效果。

3 完善评价模式

传统的评价方式主要不能及时反馈,并鼓励和刺激学生不断进步。《农业信息技术》线上教学中采用过程评价、阶段评价和综合评价相结合的方式,精心记录和评价学生学习过程。从某种意义说,传统大学教育评价主要依赖于纸质文本形式证明学生对于知识、技能的掌握程度,各种文凭、证书的作用也是证明学生经过一段时间学习,具备了相应知识和能力,并能胜任相应专业领域的工作。但是,线上教学和学习的出现,传统教育评价方式正慢慢发生改变[5]。只有注重学生的点滴进步,才能充分激发学生内在的学习驱动力,帮助学生有效调控自己的学习过程,增强自信心。

具体包括:

(1)开课前问卷调查(了解学生对信息技术、农业信息技术的认识情况)

(2)设置成长记录评价表(记录每次课程测试结果)

(3)设置课堂表现评价表(记录上课讨论互动情况)

(4)设置课程小结(提交课程学习收获和心得体会)

(5)设置课程学业考试(做好统计工作,总结课程经验与不足)

4 实施效果评价

4.1 促进教师队伍提升了教学方法

由于教学方式的变化,教师在教学中必须不断地积极思考并总结经验,及时调整教学方法,以教学任务为载体,用问题和案例启发和引导学生。课程即将结束时请同学们在问卷中用1-5级来表示《农业信息技术》课程在线学习的感受(1星表示糟糕、5星代表最好),问卷结果有50%的学生选择5星,35.3%的学生选择4星,14.7%的学生选择3星,可以看出:线上教学是得到了同学们普遍认可的。

4.2 学生学习方式的变化

传统线下课程,学生的预习完全靠自觉,课堂上很少进行检测和讨论。而线上教学需要课前进行预习(通过视频任务点的设置可以随时查看学生预习情况)和一定的知识储备,即在课前、课中、课后投入更多的精力完成整个学习过程。

在网络授课中为了能够更好的吸引学生的注意力,增加了课堂讨论和测试环节,教学中统计的各课时互动次数(次/人)如表3所示,例如第3次课平均每人讨论次数为15.4次。

表3 课上互动次数

除了线上讨论互动,另外在平台中也增加了课后讨论,以督促学生更好地进行知识点的复习反刍,截止第8周平均每人完成的讨论次数为39.6次。

4.3 存在的问题

线上授课中没有成熟的经验可以借鉴,需要教师在教学中不断地探索和实践。此外,课程的调整和教学平台建设需要耗费大量的时间和精力,及时的线上辅导也需要老师进行很多额外投入。

如果想取得更好的教学效果,需要学生在课前、课中、课后投入更多的精力,增加了学习负担。可能会有学生在思想上有惰性、会有抵触情绪,问卷结果显示有44.1%的同学更愿意选择传统的完全线下教学模式。线上教学不仅是一种教学模式的变化,也是改善和丰富学生体验的重要内容。当前,互联网思维、在线视频正在深刻改变我们的生活方式,如何引导学生更好地适应线上教学也是我们需要面对的问题。

5 结束语

疫情防控期间利用线上方式进行《农业信息技术》课程的教学,对教师和学生来说都不仅仅是一个挑战,也是一个更大的提升:教师转变了教学方法、学生改变了学习方式。线上教学带给高等教育不仅是技术、方法和观念的改变,而是有可能促成一种新的全球价值观,或者说是“人类命运共同体”[5]。针对课程及线上教学的特点和要求,调整了教学模块、优化了教学内容,教学过程中运用多种线上平台,提高了学生的学习参与度和学习的主动性,完善了课程评价模式,突出过程评价,取得了良好的效果。

新的教学方式增强了教师和学生之间的互动交流,也引导了学生进行深度、广度的思考,相信本课程在今后的教学中线上线下教学将会各自发挥所长,形成有机融合,帮助学生提升自身对现代农业的认识,助力新农科,培养更多的以强农兴农为己任,知农爱农的新农科人才。