延安非物质文化遗产旅游资源开发与保护

刘军驰 李 翠

辽宁对外经贸学院,辽宁大连 116052

一 延安非遗旅游资源开发现状

(一)旅游业收入情况

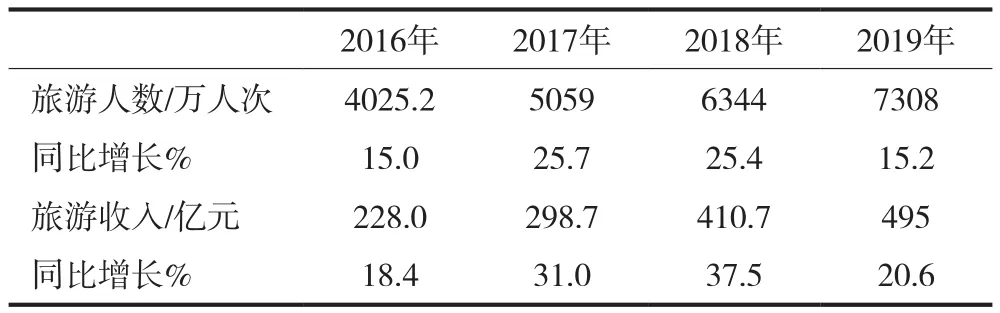

由表1可知,延安旅游业在近5年间的经营状况较理想。在2019年间,旅游收入达到495亿元,同比增长20.6%;旅游人数达到7308万/人次,同比增长15.2%。但如果综合2017—2019年这三年的同比增长情况来看,旅游收入的同比增长率依次为31.0%、37.5%、20.6%;旅游人数的同比增长率依次为25.7%、25.4%、15.2%;可以看出同比增长率是呈下降走向的。尽管凭借着延安市的知名度,为当地旅游业带来了诸多经济与社会效应。但由于较低的非遗项目开发质量以及资源整合的不足等问题,降低了游客的重游率。

表1 延安市2016-2019年旅游业收入情况

(二)旅游商品开发、资源整合情况

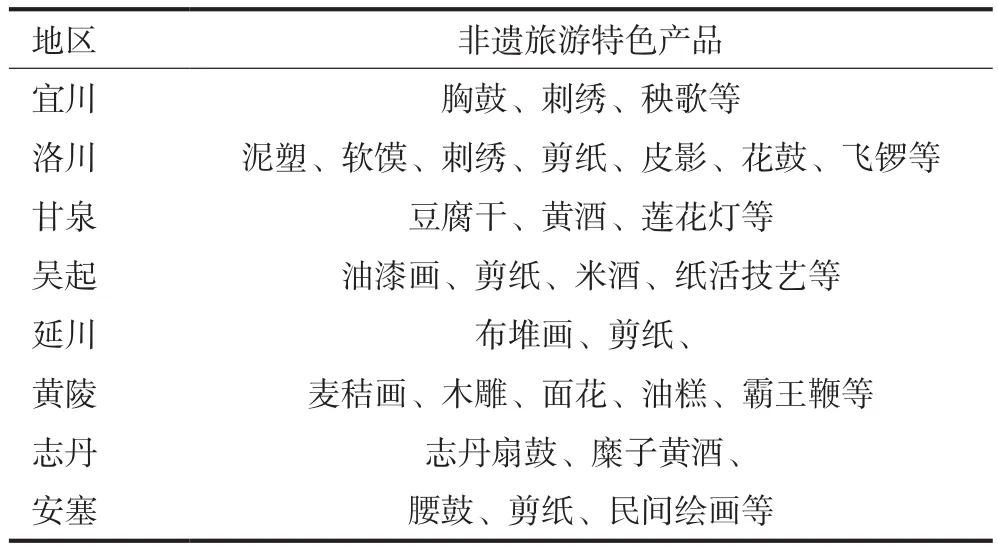

旅游产品开发情况、丰富程度以及地域特色、个性元素等,是旅游产业在经营过程中必须要重视的内容;同时是调动游客前来旅游、提高消费积极性以及为当地旅游经济增添新鲜活力的关键因素。现整理出延安市各地区旅游产业中开发的特色非遗产品,见表2。

表2 延安市各地区非遗旅游产品情况

文娱、特色农产品及工艺品等是延安旅游业的常见非遗旅游产品,还开发有诸多非遗体验项目,如洛川灯会、黄帝陵祭典、无量山莲云寺庙会、延川小程村原生态民俗文化等,都蕴含着独特的延安文化和旅游特色。但延安旅游产业在非遗体现项目中的开发,只停留在简单的展示、表演方面,并进行食品、工艺品的销售,个性化不足的旅游衍生品,导致重游率下降。

二 延安非遗旅游开发保护中存在的问题

延安市的非遗项目类型丰富且数量较多,得益于政府、企业与群众的有效联动,众多非遗项目的传承与保护效果较好,在旅游产业中也收获了较可观的经济与社会效益,但深入到文化深度、开发保护方面,依然存在几点问题。

(一)非遗开发质量低,纵向开发不足

一方面,在现代机械化、科技化高速发展的过程中,延安非物质文化的传统市场面临诸多挑战。尤其是各地方政府缺乏对非遗旅游资源纵向开发的关注,导致所开发内容难以满足现代社会的消费需求,不利于延安非遗项目获得更好的保护与开发。以黄河壶口自然景观、陕北民歌延安市群艺馆等承载非遗项目的空间为例,旅游内容以少数活态表演、静态展览为主。视频讲解与物品简单的陈列是最常见的展览手段,通过播放民间艺术家、故事家的讲述或民俗活动视频,达到展示非遗旅游文化的目的,单一的旅游体验难免会弱化游客参与度。

另一方面,在延安非遗项目中占比最高的为民俗表演、民间音乐和传统工艺。虽然延安市各地旅游产业开发了大量的非遗旅游项目,但纵向开发水平不足。以活态表演为例,多邀请传承人或民间表演团队进行表演活动,如循环播放工艺品制作过程或祭典、腰鼓表演活动等。在这一过程中,非遗旅游项目以文化空间、传承人为载体,没有与旅游活动深度融合在一起,创造力、参与性不足的旅游内容,尚未实现对各地非遗文化底蕴、旅游深度的纵向挖掘与开发,无法为游客提供趣味、印象深刻的旅游体验。

(二)宣传力度小,旅游效应不足

不管是旅游产品或运作模式,都需要顺应现代化的发展趋势来创新,结合人们喜闻乐见的科技手段与平台进行宣传。革命旧址、红色文化以及轩辕庙、黄帝陵等,都属于延安特色。长期以来,延安旅游业将红色文化与非遗文化作为宣传卖点,其宣传形式多以电视、微博等为主,所宣传内容也多停留在民俗、景点展示等方面。

在互联网时代的快速发展下,人们普遍习惯从网络上搜集各地旅游信息,如在自媒体、旅游APP或各地旅游官网中了解景点、非遗文化以及旅游路线等。尽管延安旅游产业对于非遗项目的开发相当重视,且致力于对民俗文化、传统工艺品进行推广,但落实到宣传上则显得力不从心。尽管非遗旅游内容在延安旅游官网、携程等网站进行了宣传介绍,但在微博、公众号等自媒体平台中的营销不足,非遗文化旅游效应的打造并不理想。

(三)资源整合不足,旅游系统性缺失

目前,延安非遗旅游资源的开发以单个项目为主,并且在具体开发中以展览、展演观光为主。如宜川胸鼓、黄帝陵祭典与安塞腰鼓等,都以单一的展演作为旅游项目,所表演内容以前人创作为主,缺乏与时俱进的创新调整。尤其是单一项目的表演、展览,弱化了各种非遗文化之间的联系,所设计的旅游产品与时代相脱节,难以为游客带来流连忘返的深刻体验,此为非遗旅游系统性缺失的重要因素之一。

此外,延安各地的民俗文化村、文物与景区等存在地方政府单一管理的现状,各主体间的利益分配并不平等。这在一定程度上弱化了延安市部分非遗旅游资源的开发深度,单一非遗旅游项目的运行,无法与周边景区、文化馆等资源整合在一起,联动效应及系统性不足。虽然单个非遗项目开发成旅游资源可以获取一定的利益,但相应的增值空间会被缩减。就延安市非遗的开发保护以及当地旅游产业的健康发展来讲,只有对各景区及非遗文化资源进行高效整合,才能发挥旅游宣传与营销的联动效应,提高延安非遗旅游项目的知名度。

三 延安非遗旅游资源开发策略

(一)提高非遗开发质量,强化纵向开发

1 选择非遗优势项目,进行重点开发

建议着力开发国家级的非遗项目,建造特色鲜明的主题景区。在建设过程中,应注意各非遗项目的同一性,对其类型进行区分,归类到文化馆或博物馆中,可以将主题景区建设在较繁华的地带,方便游客在吃喝玩乐的过程中,还能进入主题景区进行观光,避免了景区过远而无法前往的问题。原本分散的非遗文化资源被整合在一起,更便于扩大延安非遗旅游的效应,如在游客对主题景区中的个别项目产生好奇心时,可以引导其前往该项非遗文化的发祥地,为其提供“非遗+研学”的旅行服务,最大程度发挥非遗项目的文化与历史精粹,满足游客在观光中的多种体验需求,同时有利于增添非遗旅游的活化路径。

2 重视培养民间传承人

专业旅游人才与非遗传承人是推动延安非遗旅游产业发展的重要驱动力。各地政府必须有条不紊地引进专业人士来为当地非遗旅游的开发、运行“献计献策”。引进、培育人才与非遗传承人的培养工作不是一蹴而就的,需要在保护当前非遗资源、尊重其传承形式的前提下,着力培育掌握各种非遗文化的人员和传承人。此外,非遗文化的传承还是每一位公民的责任。年轻人应从自身做起,培养自身对传统文化、历史的兴趣爱好,这不只是一种责任,同样是个人涵养、价值的展现。

(二)加大宣传力度,提高品牌知名度

地方政府应发挥在非遗项目保护中的主导作用,积极制定并调整政策方案,为旅游业中非遗资源的开发、保护工作同步开展提供助力。一方面,要加大对非遗旅游资源的宣传力度,引导社会各界机构、民间资本等参与到非遗保护的队伍中。与此同时,要增强延安群众参与保护非遗项目的主体意识,通过主流媒体、自媒体等平台进行报道、宣传,可定期在各地的公共场合展开推广,打造良好的非遗文化氛围,为非遗旅游的可持续开发与传承提供坚实的土壤。

另一方面,建议依托大数据的平台优势,如利用微博、公众号或当前大热的抖音、B站等平台,开设非遗文化、民俗技艺相关的板块栏目,如利用抖音、B站等平台对非遗中的活态文化或工艺品制作过程进行直播。通过与网友的互动反馈来了解其在延安非遗旅游方面的需求,不仅有利于提高延安非遗旅游的知名度,还能扩大旅游效应,为当地旅游业的发展带来源源不断的游客量。

(三)整合旅游资源,实现旅游服务一体化

1 加强非遗文化与旅游资源的整合

延安市可用于旅游开发的非遗资源相当丰富,建议地方旅游局设计一系列的旅游路线。例如在国庆黄金周,可以根据距离远近程度来安排路线,如首先前往文化馆、民俗馆等感受延安的非遗文化氛围,进而前往红色景区,感受革命根据地的独特文化魅力;最后安排游客参与到民俗汇演、民间舞蹈或传统手工技艺制作中,使游客亲身参与其中的表演与制作,在亲身体验中了解延安独一无二的非遗文化。

通过“非遗+文创”“非遗+节庆”“非遗+演艺”等多种方式,高效整合非遗文化与旅游资源,将非遗文化和现代创意、时代文化相结合,如传统扎染、文旅演艺的创新开发,将其打造成“网红打卡地”,则能吸引大批游客来此旅游,发展为延安的旅游地标。这在拉动延安旅游经济增长同时,对非遗文化的传承保护大有裨益。

2 合理开发,布局非遗空间

面向延安市各地的非遗项目进行实地调研,在掌握各地非遗项目分布规模与数量的基础上,立足于各区域特色与非遗项目建立非遗旅游开发区。在开发过程中,要结合非遗项目特征来有所侧重地划分区域,明确次重点。按照各地非遗项目密集度、知名度等,进行逐层次的主题式开发,明确开发强度与重心,防止出现低水准的重复性建设。

在开发非遗旅游资源的过程中,必须注意开发的“度”。首先,面向已投入开发、运营的非遗旅游项目,可以出于丰富游客体验、提高经济利益等目的,进行商业化的包装或创新性设计。但必须要尊重民族文化的真实性,尤其是民俗礼仪、宗教仪式方面的旅游开发,必须获取相关民族、传承人士的认可。其次,针对正濒临消亡的非遗项目,要着力于进行保护、培养传承人的工作,在这一过程中要停止盲目开发活动,保证非遗项目的可持续化传承。

四 结语

本文选取延安市已投入开发、运行的非遗项目,对各地非遗资源分布情况进行调查分析。了解到尽管延安市可用于旅游业的非遗项目资源众多,但由于宣传力度、非遗资源纵向开发性不足问题,弱化了延安非遗旅游效应。应结合问题来制定针对性的开发与策略,从整合旅游资源、强化非遗资源纵向开发等方面来覆盖旅游体系。