交往介质语境下的治理模式变革

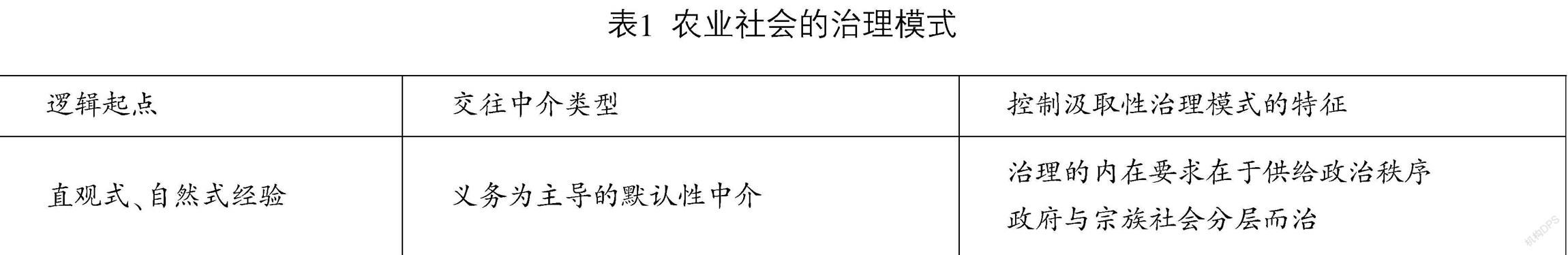

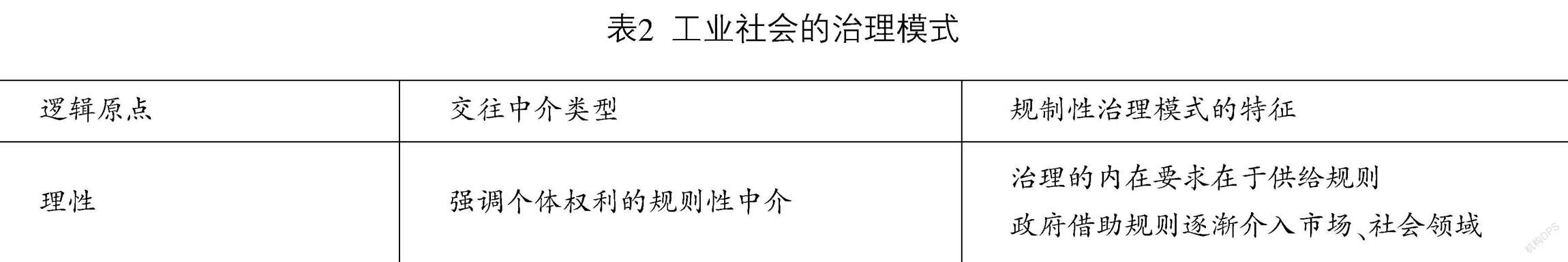

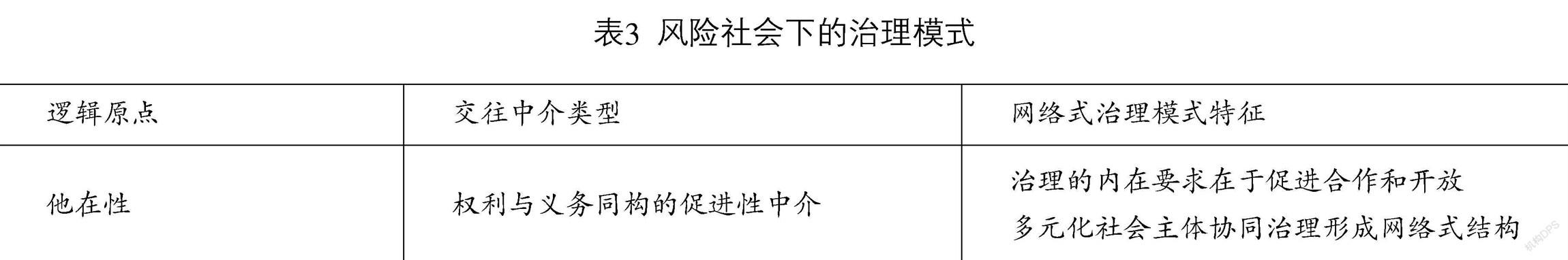

摘 要:治理模式是在既定社会背景下的选择,是特定社会样态的呈现,而社会样态是在个体间的社会交往中实现的,人类的社会交往通过“主体—中介—主体”构建共同语境。因此,有必要通过交往介质語境这一崭视角,分析研究治理模式的变革。农业社会通过默认性中介搭建控制汲取性治理模式,工业社会通过规制性中介形成规制性治理模式,而风险社会的来临需要具有“他在性”的促进性中介,以协同形成网络治理模式。

关 键 词:交往;交往中介;农业社会;工业社会;风险社会;治理模式

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2021)12-0047-09

收稿日期:2021-09-08

作者简介:段静茹,南京大学政府管理学院博士研究生,研究方向为社会治理。

进入21世纪以来,信息技术的快速发展和社会环境的剧烈变革推动着治理模式的调整与优化。然而,治理模式绝不仅仅是内部管理体制与运行方式的自我革新,而是基于社会样态变革进行的,是对物质形态的组织体系和社会价值层面导向全方位地适应及促进。人类社会的高度复杂性与高度不确定性的逐渐增强,表明社会样态已经发生新的变化,风险社会成为人类不得不面对的事实,而这无疑对治理模式也提出了挑战。

社会样态体现在社会关系与社会交往上,社会主体在这一场域内塑造着社会交往特征,并借由自身的行为再生产着后者,不同的社会样态有着自身独特的内在有效性要求。哈贝马斯认为:“一方面,表达的实际关系和论证能力促使交往参与者就世界中的存在达成沟通,另一方面,行为规则的实际关系和论证能力为成功地介入世界提供了可能”。[1]社会主体交往和一种得到社会普遍认可的规范语境之间有着紧密的联系,而交往中介在生活世界为社会主体提供着交往的合理性,影响着社会主体交往的出发点与行为方式,进而也就建构出特定的社会样态,形塑出社会样态下的治理模式。借助交往介质的视角,分析社会主体之间构建共同体的可能性,以及治理模式变革的可能性构想,以更好地应对风险社会带来的公共危机具有一定的现实意义。

一、农业社会的治理模式

交往源于人们之间的相互需要。“人们之间必须交往, 这是一个平凡的事实,是社会之所以存在和发展的根源。”[2]人类天然地具有依赖性,时刻存在于社会交往网络之中,然而在自然状态下,社会主体的自我防卫会阻碍人们之间的交往,信任的缺失导致人们之间交往关系的断裂。因此,人们之间的交往必须以共同认可的规范语境为前提,建立在他们共有的客观世界之上,才能构筑起情感连结,这也就意味着社会主体之间的交往需要从“主体——主体”形式向“主体——中介——主体”形式转变,才能实现社会的有效沟通。而不同样态下社会建构原则及出发点是不同的,这也就意味着交往中介呈现的差异性,进而创建不同的治理模式。

“传统的存在则一直处于一种无意识的状态之中。”[3]农业社会较少的流动性增加了人们之间交往的可能性,也就逐渐形成了一个熟人社会。在这个社会中,边界是确定的,其中的人们彼此熟知并且保持着规律性的交往。然而,这种交往并不是基于人们的自主意识建构的,而是基于自然生存的原因在历史的实践中自然形成的,是基于经验的一种本能直觉。在防卫性的情境中,只有联合的集体才能抵御自然伤害,集体是必不可少的。因此,“在农业社会,个人是指一种自然意义上的独立存在, 严格社会意义上的个人尚未出现。”[4]个体被共同体所覆盖,也就无法衍生出独立的思考与价值。这也就注定了人们之间的交往是一种直观式、自然式的形成过程,人们无需怀疑、无需思考,事实上也很难孕育出反思的土壤,只需要顺其自然地融入到集体中,保持传统式的交往就可以了。

农业社会,人们保持交往的基础要素是血缘、地缘和习俗,认知的局限使得经验成为农业社会一切行为活动的根源,而且这种经验由于理性的缺失并不建立在科学逻辑的基础之上,人们的无知与敬畏刻骨铭心,也就无谓反思与进步,连接人们之间的交往中介也就随之成为一种浮于表面的共识。经年日久,这种先于我们存在的,即自然的存在,也就成为了无需思考,无需置喙的经验,你我共在的交往也不是一个需要在理论上回复的问题。“梯利作了这样一个比喻,‘我们吃饭无须我们意识到饮食的功用和打算保养自己的身体,而是因为我们感到饥饿。但是,我们还是可以说,也有权利说,摄取营养产生有益的结果,正是这些结果构成我们进食的理由和根据’”。[5]由此,连接人们的交往中介也就成为一种默认性中介,是一种只需遵循的社会交往方式。“这是一种对事物前反思性的、潜意识的把握, 是行动者通过长期浸沁于社会世界而从中获取的、无以言明的知识。”[6]它确立了集体中家长的权威,确立了集体消弭个体的意义,保证了农业社会中的关系型亲密与关系型义务。熟人社会下的可见可及性严密监控着个体的责任履行,集体的确立限制了个体的意志,却保证了群体存续的义务履行,义务是农业社会中社会关系维系的保证。

默认性中介和群体义务作为构筑社会样态的基本原则,形塑了农业社会治理模式。默认性经验充斥在社会关系之中,习俗规制着人们的交往方式与义务履行行为,社会承担起某些政治功能,确保着社会秩序的获得与良好运行。这种特质延伸到国家层面,即农业社会的管理无需深入到地区或者宗族内部。例如我国农业社会的“皇权不下县”。同时,集体意志挤压了个体反思,国家的治理重心是供给政治秩序,义务的强调在国家层面逐渐放大,导致农民在国家权力话语体系缺席,农民的生存空间日渐压缩,专制集权日益强盛,制度局限于政治领域,较少涉及社会关系的调整。

农业社会的治理模式确保了人们的情感需求,维护了社会秩序的稳定,但是它却抹杀了个人之于社会的意义,进一步挤压了个体反思对于社会的进步意义,只有当个人成为认识主体时,个体反思才能浮现,这是推动社会进步的根本力量,而农业社会的思维塑造只能是巩固封建权力的力量,成为权力合法化的工具,使国家和社会成为单方面汲取个体资源的压制性“利维坦”,也造成社会的非正义与治理的失败。社会生产力的发展必将加速个人意识的觉醒,也必然要以社会交往中介类型转化来变革治理模式。

二、工业社会的治理模式

社会生产力的飞跃与科学技术的发展加速着人们的流动性,人们以往面对的熟人情境被快速打破,传统的基于默认性经验铸就的惯习已无法在陌生人社会中找到自己存在的意义,在变动的工业社会重建熟人社会是不可能的。因此,社会主体间交往的重建已不能依赖于无意识的熟悉,而是要在交往过程中结合社会变动找到全新的稳定性机制,并且得到认同,这样才能重新赋予社会主体间相互交往的意义与理解。

工业社会区别于农业社会的一个根本性原则就是确立了个体的意义与价值,进而确立了理性之于社会的作用,这是近代以来社会建构的原则及出发点。“根据马克思主义的判断,是人创造了历史。然而,人也是由历史形塑而成,特别是思想和理论,一旦转化为人们普遍拥有的观念时,也就实现了对人的形塑。”[7]这就意味着人们不必在社会交往中找寻自我,而应从自我出发去建构社会关系。理性的确立意味着权利成为社会关系构筑的基本底线,社会主体在交往时依赖的不再是双方之间情感性信赖,而是大家共同认可的规范,并以此来确立陌生人社会中背叛惩戒与社会关系维系。由此工业社会的交往中介就成为规制性中介,依据外在的规则来保证信任、相互交往;双方是否在合作中付出了情感、恪守着共识规则,都可以在利益实现的框架内进行计算。身份、血缘等传统要素已不再是衡量社会关系的核心要素,社会主体间交往始逐渐向利益实现的目的倾斜,尤其是在市场关系中,契约关系的确立是经过反复衡量,并在理性的利益计算基础上得出的。因此,在自利性的渴求下,人们相互间无法自主建立起信赖关系,交往的建立与破裂都需要在规则的审视下进行才能给人以安全感和信任感。

规制性中介和个体权利构成了工业社会这一全新场域内的结构原则。“随着规则的出现,人类社会的秩序以制度的形式而得到了重建,即通过规则建立起了制度,进而以制度的方式供给并维系着社会的秩序,”[8]制度的确立与完善切断了人们面对面建立交往关系的链条。以往在默认性中介下,人们是在一个直接接触的交互场域内,而制度的完善与理性的蔓延,使人际间的可见可及性逐渐消散,制度开始承担了注视并确保陌生人之间交往的职责,社会也就向着陌生化进一步迈进了。规制性中介完全介入了社会主体间交往中,社会主体隐匿于规则之后,交往关系链条借助规则才能获得合理性,规则的外化导致了社会主体间交往的物化、客观化,且被隐匿了,或者成为一种实现利益或者目的的工具。制度提供给人们一种确定的行为预期,实现双方之间共同行动必要的确定性基础。只要规则得到持续性的意志认同和权力保障,就可以为人们之间交往提供信任有效性确认,为人们建构了一个交往合理化的过程。因此,传统经验在人们的交往过程中逐渐退场,规则成为人们实现生活交往的基本途径。

于工业社会而言,由于理性的扩展和个人权利的扩张,致使个体拘泥于自我利益的计算,进而导致了价值(价值是一种抽象的信念,向善的理念、规范等等)在社会主体交往中的缺席。规则成为调节私人领域内各类冲突的重要方式。治理不仅仅局限于政治秩序的维持,私人冲突向政治层面的迈进对其提出了更高的要求,治理被期待能够划清各种形式交往的界限,同时为人们的契约关系提供担保。其中,法律以其特有的权威与约束力,成为规则的核心组成部分,同时也成为社会主体所依赖的一种基本治理方式。法律成为人们处理一切关系的准则,不止是一些公共事务,诸多无法直接通过法律调整的事务,例如私人领域内的纠纷也试图通过法律得到解决。法律逐渐囊括了政治、经济及社会中的一切面向,法律成为人们信任的精神信仰,成为处理一切关系的准则,成为现代社会中各类关系构成的核心要素。社会主体的行为选择与交往界定都需要在法律的框架内得到认可才能获得合理性,法律至上成为人们的价值信仰。

随着规制性中介的不断深入,理性的个体无法相信“自律”的内化状态能够带来稳定的正义表达,尤其是政府所承担的社会责任,及组织架构与运行规则就决定了平等分配的生成机制,而理性的个体是无法容忍自己利益受损的可能性。因此,韦伯建立在法理基础上的官僚制成为工业社会中政府组织体系的最佳选择。科层制就是通过明晰权责关系,并借助规则控制确保具有清晰预期的选择,以确立政府组织体系产生最大化的效率与可信的社会关系体系,只有这样才能符合工业社会的规制性中介的要求,进而为政府組织体系的架构提供合理性论证。在规制性中介下,官僚制通过清晰的等级体系、严格的纪律以及忠诚的强调,限制了官员的自主意识与自我意识,他们之间的交往被客观化而不再依赖情感联结,规则的完善填补着信任缺失的空白,却无法再使政府内部成为紧密合作的共同体。外化规制下政府部门间的协同合作,也只是一种形式上的合作,政府各个部门都坚守着本部门的利益,必定造成政府部门职责的错位,并使其无法解决公共领域内存在的共同问题。

理性内含着对私人利益的肯定,因而就会产生差异化的诉求以及对结果的狂热,反映到公共领域,在个人权利得以明确的语境内,同意理论将国家的合法性问题系于人民的认同之上,政府已经无法无视公众的选择与偏好,进而也要求从实践层面依据公众的价值取向调整自身的活动。社会中一切关系都需要规则予以明晰,而政府作为规则的制定者之一自然也就介入到市场领域与社会领域,且介入不是单向流动的,从而致使私人领域、市场领域与公共领域之间的界限逐渐消失。理性的扩张最切合追求利益的市场原则。在理性的思维结构下,市场以物质生活的满足证明了在工业社会存在的合理性,与被价值负累的政府形生了鲜明的对照,而两个领域界限的消失,使得市场的原则开始在政府的价值体系中占据着重要位置,政府的传统价值受到冲击,自然也就需要改变物理形态的组织构成体系,效率至上、绩效评估等结果导向的准则成为政府改革的目标,政府的价值预设受到质疑,绩效或者效率的合法化在给予社会主体交往标准的同时也造就了依照规训的自我治理,这些价值预设通过对社会少数群体的漠视和应得的重新界定掩盖了社会不平等的事实,将非正义的资源分配通过绩效包装以公众普遍认可的价值理论得到合法化确认,这也在一定程度上为政府公共责任的履职功能的下降提供了论证。而官员也逐渐被认为是具有自利性的主体,通过建构性的意识传达消解着公共性追求,并且为官员的自利动机提供了合理化的论据,这就导致了政府内部普遍的公共精神衰落,社会不平等的局面将进一步扩大。

对治理模式的研究依托的是不同的文化情境。虽然不同国家依据类似的现代化特征能够具有一些通约性,但是,由于各个国家政治逻辑的差异,不同国家形式上的现代化趋势背后遵循的是不同的行动逻辑,并继而形成具有差异性的关系网络与行政系统,这些不同的逻辑与关注点使中国治理模式的建构路径与西方国家以理性为基础建构起来的治理模式存在差异。对所有社会现象的认知与理解都要考量特定的历史背景,“由于差序格局等一系列社会特征,许多中国场景中的行为决策,既不同于纯粹的个人主义又不同于真正的无差别利他行为。”[9]传统的根基依然渗透在各类社会关系之中,而市场化和全球化又进一步推动着以理性为主导的规制性治理模式。

三、风险社会的治理模式

规制性中介为人们提供一个决定的行为逻辑。然而,如今社会中高度复杂性与高度不确定性的各类事件对个人主义的逻辑起点提出了怀疑,危机频发的现实及严重性明确了个体独自承担的不可能。虽然工业社会造就了持续分化的专业分工体系能最大程度地激发生产的效率,但是却削弱人们的综合发展能力与素养,专业性的延伸必然是单性的发展。随着全球化和工业化的进一步拓展,社会分工变得愈加精细化和专业化,人们生活的依赖性会更加明显,更遑论在面对风险社会的前提下,人们完全依赖自己的选择应当被抛弃。如果社会成员之间的交往产生障碍,那么就意味着以往认同的一致规则遭到质疑,社会主体不再拥有对交往对象稳定的行为预期,进而破坏社会交往的信任基础,这就使交往中介受到了挑战。同时,任何企图完全恢复以往交往中介在发展面前都会被击溃,人们之间交往的失败意味着来自不同精神世界的碰撞。因此,为了解决交往中存在的问题,必须确立一种新的交往中介来重新搭建起人们之间的连接。

既然以往交往中介的合理性在现实面前被击碎,建立在终极价值上各类组织结构处事原则都只是在形式上而不是本质上拥有合法化。随着社会的演进,合法化在社会向更高级阶段过渡的进程中不断“贬值”,最终被新的交往中介所取代。今天,人类社会已经全面进入风险社会,现代化的诸多要素同时出现,极大地增加了风险社会的发生几率,造就了以风险为特征的社会形态。风险社会的形成显著地受到工业社会发展的要素影响,科技、制度和全球化成为现代社会大量产生和制造風险的最主要原因,负的外溢性塑造并强化了潜在危险因素。风险社会的不确定性冲击了工业社会下以规则造就的稳定格局,工业社会中确定性的交往在变动不居的情境下将被灵活性的社会交往所取代,规制性中介能适应的是一个较为稳定的社会环境,规则本身就是一种稳定性的象征,而风险社会中事物联系的错综复杂和各要素的动荡不定将取代原先较平稳的秩序,带有稳定性与控制性的规则与风险社会的特质格格不入,控制风险将会酝酿更大的风险,由此,必须转变原有的治理模式以应对全新的挑战。

新冠疫情的爆发正是在自然与工业社会内生要素双重作用下的公共危机。它打破了以往稳定、可预期的工业社会形态,以破坏性、蔓延性的风险特征取而代之,寻求社会稳定、经济发展和信息控制的治理规则被迅速打破,危机从生命健康危机迅速蔓延到经济危机、政治危机、社会危机,世界上无数个国家都被卷入到这一风险当中。它虽然起初在特定区域,但是“资本主导的全球化、城市化进程,与治理体系的结构性困境相叠加,流行病风险同大规模人口流动、不均衡的资源配置、差异化的社会制度等相互交织,使得风险的社会放大又成为风险扩散的鲜明特征。”[10]风险社会带来不是一种完全突发性的公共危机,其早已蕴藏在工业社会日益强盛的各种要素之内,科技与效益的过分结合、市场化和竞争化的不断渗透、信息与人口流动的加快、过度工具化的决策方案等都会激发社会中存在的危险因素。它对公共生活的深远影响为公共领域研究注意力的集中提供了契机。因此,应探究今后日趋常态化公共危机带来的挑战以及可能的应对策略。

在风险社会下,疫情或者其他公共危机的出现迫使人类作出治理回应。风险是与人类共存的,“但只是在近代之后随着人类成为风险的主要生产者,风险的结构和特征才发生了根本性的变化,产生了现代意义的‘风险’并出现了现代意义上的‘风险社会’雏形。”[11]人为风险成为风险组成的主要部分,由人改造的社会诞生出的公共危机,使人们只能将目光放到人身上,进而责备政府行为、利益集团、制度政策等,造成的合法性危机。“随着工业化所导致的风险问题越来越多,对社会问题进行决策时所应承担的责任和义务就不可避免地产生了,甚至在那些根据当前普遍认同的科研规律和法规法律来说允许出现探索性失误和差错的领域,也要毫不例外地为其决策承担一定的责任和义务。”[12]新的公共危机和威胁的持续增加,同时又由于公共危机来源的复杂性与问题界定的困难性,使政府需要借助“他者的在场”来解决公共危机。风险随着信息、资源和人的流动不断扩散,公共性的边界也就被不断拓宽,“按照这一理念理解公共治理,就意味着任何单一的力量或机制,都不足以完整地回应风险社会的治理需求。”[13]风险对于社会边界的突破与社会多元性的结合,提供了针对风险社会治理的有效途径。

风险社会推翻了个体独立抵抗的可能性,使社会主体意识到“共同体”存在的真实性与可靠性,然而工业社会的社会结构依然坚固地支配着人们的生产与生活,并且再生产出更大的风险,因此,如何改善人们的交往方式使其能够增益当下“共同体”方向的转化,就需要确立起一种新的价值观念,并使之成为社会主体交往的根基。“共同体”的存续和人类的生存机遇,取决于社会主体是否能够团结合作,而这又取决于社会主体价值观念。随着价值观的确立及其意义的彰显,社会主体态度也会随之发生变化,能够给予人们之间交往的认知与行为以明确的基本方向,进而对整个社会样态都产生重要的影响。在风险社会,现实处境促使个体的人逐渐从社会中淡出,个体的意识需要被一种共在的价值观念所取代,而“他在性”为我们提供了一个清晰的价值导向,它既是客观要求,也应当通过社会建构逐渐成为主观追求。“他在性”首先否定了工业社会以自我为核心的原则,但它也绝不意味着以他者为核心,否则只能泯灭个体的主观性,走向与工业社会的重叠性道路。风险社会下的自主是包含着依赖性的自主,因此人不仅是自我的责任主体,同时对被依赖的一方也负有某种责任,从而塑造出一个责任共担的世界。“他在性就是在这种责任要求下,预示着一种彻底的‘去中心化’,当所有行动主体都把自己视为一个与他者一样的他者时,任何中心都已无处立足了,所有行动主体都处在一个平等的社会结构之中, 都作为平等的行动主体而相互建构着。”[14]进而形成一个“去中心化”的社会结构。在社会关系体系尚未完全转型的条件下,“共同体”的构建需要促进性中介,需要个体权利与社会义务的平衡意识。促进性中介不是以规则来推动合作,外在的力量无法产生持续性的协作意愿,而是基于社会道德与价值导向来促进合作。“他在性”应当逐渐成为社会主体交往判断的标准,进而引导社会主体树立起自主意识与责任意识,在信任与合作的持续性维持上社会主体的交往,最终使公共危机成为社会发展的动力而不是威胁。

面对风险社会的挑战,“对公共管理来说,他者始终是自我考虑的起点,且这种考虑不能从自身出发,而必须从他者出发,并且是为了他者。”[15]因此,面对潜在的、扩散性的公共危机,等级制造成的滞后性无法及时灵活地作出回应,提出了政府组织体系改革的要求。首先,进行纵向政府组织体系改革以察觉风险。风险社会所需要的是一个具有灵活性与弹性的政府组织体系,通过解除规制,使政府官员能够及时快速地回应公众的差异化需求,将风险化解在萌发阶段,这就需要政府减少组织体系的层级,在“扁平化”的纵向维度上进行改革。一方面,减少对基层官员的权力压制,上级政府更多地是要服务于下级政府或者协助其下级部门之间更好地建立起合作关系,立足于促进性中介的视角,以开放性协助下级政府供给优质的公共服务。另一方面,极大地减少层级传递中的信息损伤,促进决策与执行之间进行及时地沟通与交流,这样政府的意志就能更好地传递给下级政府与公众,社会意见或风险动向也能够进入决策流程,增强公众对公共决策的认同。其次,建立信息双向交流机制以管控风险。风险社会下,政府的信息管控已无法满足公众的需求,等级制的信息秩序在网络媒体时代岌岌可危,政府对信息的完全垄断已无法实现。同时,随着人口流动加快,公众的觉醒,公众无法接受信息封闭下的“无知”行动,这也导致政府应对社会风险存在一定困难。政府必须及时回应公共危机中的公众诉求,“风险社会要求建立政府与公众的良性双向风险交流机制,通过充分的信息交流,让公众准确理解风险、主动防控风险,做到群防群控,避免面对重大风险‘无知者无畏’的情形。”[16]再次,完善横向协调以面对风险。在政府的横向结构上,基于风险社会事务的复杂性,公共事务的处理已经超出了一个部门的承载能力,公众也亟待能够减少办事的环节,提高公共服务的效率。因此,政府横向维度上的变革应当是打破职能边界的限制,更多地设定促进性中介规则,使部门及其成员能够灵活地组合,共同解决社会出现的问题,而信息技术的发展为政府的职能重组提供了一个良好的契机,互联网技术的发展能够有效打破部门间的技术与信息垄断,整合部门的目标导向,借此确立在公共部门的促进性中介,助益政府服务性职能的实现,为公众提供差异化、多样化的公共服务。最后,建构网络治理模式以防范化解风险。“他在性”的视角在公共行政确立,需要政府意识到其他社会主体的存在并采取合作行动应对风险社会的各种挑战。公共危机的跨边界解构着政府作为单一治理主体的可能性,“当代社会发展已经越来越偏离现代性的理性逻辑,并产生强烈回归个体自由,回归个体差异化,尊重个人特性的趋势,”[17]社会多元性的特性日益凸显。多元社会主体的参与必定在风险社会治理中展示着各自的能力。工业社会下的治理模式以强者在场抹杀了少数群体在决策中的重要性,并以代表制确立起合法的精英治理,为强者的权益作出了合理辩护。政府官员的公共性也在这种理性辩护下逐渐消弭,酝酿出社会纷争的根源。而风险社会下,利益的进一步固化只能使公众选择行动主義的路径表达自己的诉求,若仅仅依靠政府和官僚的力量进行社会治理,很难应对公共危机带来的挑战。

“他在性”的视角就为政府的治理模式的转变提供了一个改革的方向,它要求政府转变观念,正视公众、社会组织和市场等社会主体的地位,以应对风险社会出现的各类危机。公共危机的复杂性与弥散性必然要求多元化的社会主体参与,公共领域内各个社会主体合作才能生产出良好的共同体空间。“他在性”不仅仅要求明确政府之外的社会主体的角色与身份,还要求他们能够充分发挥其在应对公共危机中的作用,并基于公共问题进行协商合作,将公共领域变成合作的空间,而合作只有在平等的原则下才是积极的。因此,就需要政府承认多元化的社会主体的存在,通过促进性中介建构各社会主体之间的关系,通过价值导向与道德指引使社会主体间建立起普遍的合作关系,政府要作为公共领域内规则的制定者与合作的主导者,实现资源在合作关系内部的流动与秩序的维系,这样人们就在明确了相互依存的现实中构建交往合作的基础,以此应对风险社会下的蕴藏的危机。

治理模式是基于社会样态不断调整的,治理模式所面对的是特定情境下的交往范式、互动结构等,这构成其选择和调适的背景性框架,而社会样态又集中映射到交往中介上,因此,明晰交往中介的发展演进,准确的把握治理模式变革的方向,依据当下社会变革的现实找寻未来治理的目标与可能性,才能实现政府服务的有效性与合理性。

农业社会下,集体消弭了个体,反思性的缺席使得直观式、自然式的默认性中介成为处理人类交往的重要介质,治理模式建筑在传统型权威和魅力性权威所赋予的合法性之上。而工业社会的快速发展打破了默认性中介的舒适圈,建立了以理性为基础的规制性中介,人们的交往充斥着规则、契约和利益,人的权利得到尊重,政府借助规则介入市场领域与私人领域,三者之间的界限被打破,并以规则控制搭建起自身的组织体系。然而风险社会流动性与变动性的倍增,暴露出规则治理模式的缺陷以及个体主义的应对困境,现实难题提出了重新拥抱合作的要求,搭建起公众在个体权力与集体义务之间的平衡,“他在性”以他者的在场勾勒出风险社会下协同治理的逻辑原点,并通过促进性中介给予合作以实践上的可操作性,政府应当成为合作的联结者与资源的提供者,通过与他者的持续互动形成网络式结构,通过人类的“合作行动”积极应对风险社会带来的挑战。

【参考文献】

[1]尤尔根·哈贝马斯.交往行为理论[M].曹卫东译.上海:上海人民出版社,2018.11.

[2]郭湛.论主体间性或交互主体性[J].中国人民大学学报,2001,(3):32-38.

[3]张乾友. 论传统的空间之维——兼论多元世界的哲学基础[J].文史哲,2014,(5):156-163+168.

[4][7]张康之.从个人的产生到为了人的共生共在[J].上海行政学院学报.2017,(3):4-13.

[5]张康之.论风险社会中的人及其行动方式[J].内蒙古社会科学,2020,(4):14-23.

[6]秦亞青.行动的逻辑:西方国际关系理论“知识转向”的意义[J].中国社会科学,2013,(12):181-198+208.

[8]张乾友.论社会治理中的控制性规则与促进性规则[J].江苏社会科学,2014,(3):126-133.

[9][17]何艳玲,张雪帆.危机即新纪元:基于本体论反思的公共行政理论重构[J].政治学研究,2019,(5):82-96+128.

[10][13]朱正威,吴佳.适应风险社会的治理文明:观念、制度与技术[J].暨南学报(哲学社会科学版),2020,(10):67-77.

[11]杨雪冬.风险社会理论述评[J].国家行政学院学报,2005,(1):87-90.

[12]乌尔里希·贝克著.从工业社会到风险社会 (上篇)——关于人类生存、社会结构和生态启蒙等问题的思考[J].王武龙编译.马克思主义与现实,2003,(3):26-45.

[14]张乾友.朝向他在性:公共行政的演进逻辑[J].中国人民大学学报,2013,(6):107-114.

[15]王锋.公共管理中的他者[J].中国行政管理,2016,(1):63-67.

[16]钟开斌.重大风险防范化解能力:一个过程性框架[J].中国行政管理,2019,(12):127-132.

The Reform of Governance Mode in the Context of Communication Media

Duan Jingru

Abstract:Governance mode is the choice under the established social background and the presentation of a specific social state.The social pattern is realized in the social communication between individuals.Human social communication constructs a common context through“subject intermediary subject”.Therefore,it is necessary to analyze and study the change of governance model from the new perspective of communication intermediary context.The agricultural society builds the control and absorption governance model through the default intermediary,the industrial society forms the regulatory governance model through the regulatory intermediary,and the advent of the risk society needs the“other” promotional intermediary to form the network governance model.

Key words:socializingcommunication intermediary;agricultural society;industrial society;risk society;governance model