《四库全书》编纂中对民族语译音纠误探析

姚艳芳

摘 要:清代多民族统一的政治环境下的“一统同文”政策,反映在《四库全书》纂修中,即乾隆帝极其注重对书籍中民族语译音的纠误。乾隆帝不仅下旨纂修了多部语言辞典,而且还在纂修《四库全书》时,多次谕旨馆臣译改辽、金、元三史及涉及三史的人、地、官等译名。四库馆也组织相当规模的人员专门负责译改工作,其编纂的《钦定辽金元三史国语解》一书,是民族语译音纠误工作的主要成果。《四库全书》在编纂中重视民族语译音的纠误:一是体现了乾隆皇帝在多民族统一国家下“一统同文”的文化政策;二是为纠正民族史书中民族语译音错误、消除背后蕴含的民族歧视思想作出了一定的贡献;三是重视三史国语解的重修刊定,有利于保护民族文献的民族特征,也为后人研究民族史提供可供查考的史料。

关键词:《四库全书》 民族语译音 《钦定辽金元三史国语解》 乾隆帝

中图分类号:K249 文献标识码:A 文章编号:1000-8705(2021)04-67-75

纂修《四库全书》时,四库馆臣对史籍中民族语译音进行了系统的纠误,学界对此已有不少研究成果。如何冠彪在《乾隆朝重修辽、金、元三史剖析》 中梳理了三史重修过程及分析了乾隆皇帝重修三史的原因。刘浦江在《从〈辽史·国语解〉到〈钦定辽史语解〉——契丹语言资料的源流》1中对乾隆皇帝纂修《钦定辽金元史三史国语解》的编纂过程及价值有过探析。金鑫在《乾隆帝对少数民族语译名规范化的关注》2中就乾隆朝之前民族语旧译名存在的问题及乾隆朝新译名修改标准的建立与实施作研究,以及探究了乾隆皇帝关注民族语译音问题的原因;金鑫又在《乾隆改定辽金元三史译名探析》3中对改定辽金元三史译名具体过程作深入考察分析。聂鸿音在《〈钦定辽史语解〉中的唐古特语》4中对改譯《辽史国语解》过程中参证唐古特语(藏语)的词条作整理与分析。陈晓伟在《〈庙学典礼〉四库底本与四库馆臣改译问题》5中认为《庙学典礼》四库底本中民族词汇依《庙学典礼应翻译者》改译,虽不依《钦定辽金元三史国语解》改译,但都是由四库馆中专门负责改译工作的人员完成。邱靖嘉在《清修〈四库全书〉删改问题刍议——以校办〈三朝北盟会编〉为例》6中将《四库全书》纂修中改译民族语名的具体做法分为三种,一是责令专办,彻底改译;二是交对音官改译;三是仍因旧文,未作改译。纵观《四库全书》纂修中对民族语译音改译的研究成果,虽各有侧重,但都要深入细致地分析,为进一步研究作出贡献。但就《四库全书》编纂过程中民族语译音纠误工作的过程及参与人员方面,尚缺乏全面的整理,以及就《钦定辽金元三史国语解》的编纂时间虽然已有研究,但仍存在一些问题,文章拟就这些问题作补充研究。

一、乾隆皇帝对民族语言译音纠误的重视

乾隆皇帝赋有语言天赋,不仅精通满语、汉语,而且还学习掌握其他民族的语言。乾隆在《御制满洲蒙古汉字三合切音清文鉴序》中称:“朕即位初,以为诸外藩岁来朝,不可不通其语,遂习之,不数年而异能之,至今则曲尽其道矣。侵寻而至于唐古忒语,又侵寻而至于回语,亦既习之,亦既能之,既可以为馀暇之消遣,复足以联中外之性情。”1对民族语言的学习与运用,致使乾隆皇帝感悟到“天下之语万殊,天下之理则一,无不戴天而履地,无不是是而非非,无不尊君上而孝父母,无不贤贤人而恶小人。彼其于语言文字中谬存我是彼非……”2简言之,即语言文字关乎天理伦常。《四库全书》编纂过程中对民族语言译音纠误,即充分体现出其重视民族语言文字的特点。具体而言,谕旨依照御制的满、蒙、汉字辞典,改译辽、金、元三史,依校正重修的《辽金元三史国语解》改《四库全书》史部、子部、集部关涉三朝史事的内容。

乾隆朝重视语言辞典等书的纂修,如乾隆十五年(1750)奉敕撰《钦定同文韵统》,乾隆二十八年(1763)奉敕撰《钦定西域同文志》,乾隆三十六年(1771)奉敕撰《御定清文鉴》,乾隆四十四年(1779)奉敕撰《御定满洲蒙古汉字三合切音清文鉴》,乾隆四十七年(1782)奉敕撰《辽金元三史国语解》等。乾隆皇帝在《御制增订清文鉴》序中云:“稽古语言文字之传,不能不随方随时,代为变易。将欲观其会通,惟音义两端为之枢筦,独是施之于翻译,则以字之不得其音而舛者,亦以字之强索其义而逾舛。”3这是乾隆皇帝重视民族语言文字翻译的重要原因。

乾隆三十六年(1781)十二月十三日奉谕旨改译辽金元三史及三史《国语解》,乾隆皇帝批阅《通鉴辑览》时,认为“前史所载辽、金、元人地官名,率多承讹袭谬,展转失真,又复诠解附会,支离无当,甚于对音中曲寓褒贬,尤为鄙陋可笑。盖由章句迂生,既不能深通译语,兼且逞其私智,高下其手,讹以传讹,从未有能正其失者”4。不仅指出三史民族语言译音的错误及原因,而且“并命馆臣就辽、金、元史《国语解》内人地、职官、氏族及一切名物象数,详晰厘正,每条兼系以国书,证以《三合切韵》,俾一字一音,咸归吻合,并为分类笺释,各依本来意义”5,并且要亲自裁定折衷,以订正“旧史之踳驳”。除改译辽金元三史及三史《国语解》外,乾隆皇帝关注其他涉及民族语言译音书籍的纠误,曾多次谕旨以《同文韵统》《钦定三合切音清文鉴》《钦定辽金元三史国语解》及改定的三史来纠正《建炎以来系年要录》《明史》《明纪纲目》《辽史拾遗》《契丹国志》《满洲源流考》《钦定八旗满洲氏族通谱》《御批历代通鉴辑览》《河源纪略》《御批通鉴纲目续编》《通鉴纲目三编》《元朝名臣事略》等书籍中人名、地名、官名等译名。厘正旧史译语讹误贯穿于《四库全书》纂修的整个过程。

二、四库馆参与民族语言译音纠误工作的人员

《四库全书》纂修过程中对民族语言译音的纠误改译工作漫长而繁琐,统筹规划、对音改译、编修、校对誊录四项是主要工作内容,参与其中的人员不仅众多,期间亦有添派及更换。

一是总理译语人员。四库馆中总理译语人员一般由四库馆总裁或副总裁担任。乾隆四十二年(1777)三月二十九日,大学士舒赫德等奏请将未竣十种书籍特派总裁专办折,“《元史》《辽史》俱著派金简、钱汝诚……《明史》著派英廉、钱汝诚”1。乾隆四十二年五月初八日上谕,“《元史》《辽史》《明史》……各书,仍着于敏中同原派之大臣等阅办”2。乾隆四十三年(1778)九月十二日,军机大臣于敏中等为遵旨派令缮录金元诸史事致金简函,“十二日召见,面奉谕旨:钟音现在病故,其承办缮写三通馆金、元诸史,自应撤回”3。乾隆四十四年(1779)十二月十一日,谕“《辽史》《元史》著添派和珅、曹文埴同办,《明史》著添派王杰、窦光鼐同办”4。同月十六日,军机大臣奏遵查于敏中原办各书情形并进呈现办各书及总裁名单片,“尚有《明史》系于敏中与英廉同办,元、辽史系于敏中与金简同办……于敏中系总裁”5。乾隆五十二年(1791)六月初三日,寄谕八阿哥永璇、大学士和珅、尚书金简将武英殿所刻《三史国语解》赶紧刊刻完竣。

据此,总理译语事务的库馆馆员有:总裁永璇、舒赫德、英廉、于敏中、和珅,副总裁王杰、钱汝诚、金简、曹文埴、钟音。当然,他们并非全职负责译语工作,很多应是兼职参与。而其中金简、钱汝诚、英廉、和珅、曹文埴、王杰、窦光鼐是特派专办总裁,和珅在舒赫德、于敏中相继去世后负责起整个工作的调度。总裁们除主要负“综理考核,分帙进览”之责外,也有其他专办事务,如据《办理四库全书在事诸臣职名》6表知,阿克敦是武英殿收掌官,可能负责对武英殿誊抄的底本及其缮写本的收发,窦光鼐是总阅官,会辅助总裁抽阅工作。而且英廉、王杰、金简都主管过武英殿事务,钟音承办过缮写,曹文埴任过总阅,钱汝诚负责过抽阅。

二是译改对音及编修人员。乾隆四十二年四月十二日,刑部尚书英廉等奏拟添派编修平恕等赶办三史折,“查《辽史》《元史》原派纂修官·编修宋铣、御史刘锡嘏、检讨王仲愚、修撰陈初哲四员,协修官·检讨孔广森、编修刘种之二员,均系熟手,应仍其旧。惟是卷帙繁多,译改对音,考订文义,事较繁细,臣等拟再添派编修平恕、李尧栋二员协同办理,似更为迅速。至《明史》原派宋铣、刘锡嘏二员,足敷办理,无庸另行添派。其原办三史对音之满纂修官·中书呈麟、笔帖式穆图、七德、五官正巴达尔瑚等四员,协修官·中书依期善、候补笔帖式善庆二员,均系熟手,仍应令其专办。再,查有唐古特学司业巴忠、内阁中书达桑阿二员,亦俱熟于翻译,应请添派协同办理”7。乾隆四十六年(1781)十一月初三日,进呈辽金元三史告竣,谕“呈麟准以在京应升之缺选用,平恕、李尧栋、黄寿龄准其以应升之缺开列在前,善庆、朝乐准其照《永乐大典》书成之例议叙”8。乾隆四十七年(1782)四月十五日,吏部议覆方略馆办理辽金元三史告成,遵旨议叙“平恕、李尧栋、黄寿龄、邱庭漋、章宗瀛俱著加一级,记录三次”9。乾隆四十八年(1783)九月二十六日,内阁抄出多罗仪郡王永(璇)等奏称:“臣等遵旨办理辽、金、元三史等书……此项书籍原系校对官呈麟一人总办,今呈麟病故,臣等公同议得……呈麟员缺,请将富炎泰坐补。”10乾隆五十年(1785)十二月二十日,译《辽金元三史语解》告竣,将承办各员分别议叙,谕“祝德麟、许兆椿、关槐、缪晋、李尧栋、邱庭漋、江德量俱著加一级、纪录三次,钱栻、章宗瀛、陈崇本、陈嗣龙俱著加一级、纪录一次,馀依议”1。

由于工作的繁重,参与编修及译改对音员,期间不断添派人员。具体而言,原来参与编修的有宋铣、刘锡嘏、王仲愚、陈初哲、孔广森、刘种之六人,原专办三史对音有呈麟、穆图、七德、巴达尔瑚等四人。而在乾隆四十二年(1777),因任务繁重,编修工作添派平恕、李尧栋二人,对音添派依期善、善庆、巴忠、达桑阿四人。而在乾隆四十八年(1783)呈麟去世后,改译的后期工作由富炎泰担任校对总办。而从辽金元三史改译工作及重校纂修《辽金元三史国语解》完成后,内阁议叙上谕及记录奏折中,知黄寿龄、朝乐、邱庭漋、章宗瀛、祝德麟、许兆椿、关槐、缪晋、江德量、钱栻、陈崇本、陈嗣龙十二人也参与到承办民族语改译的具体工作中。

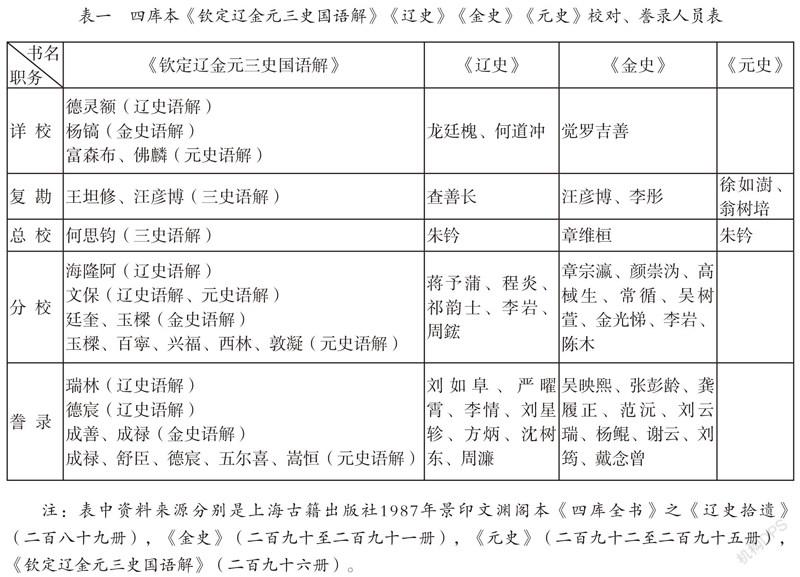

三是参与校对、誊录的人员。乾隆四十二年四月十二日,刑部尚书英廉等奏拟添派编修平恕等赶办三史折,“其三史所用誊录、供事,向由方略馆拨派,今仍于该馆拨派誊录十名、供事十六名,以供书写抄誊之用”2。由此可知,方略馆负责调度誊录及供事人员。据文渊阁《四库全书》中《钦定辽金元三史国语解》《辽史》《金史》《元史》四书中记载的参与校对、誊录工作人员,兹整理下表:

三、《钦定辽金元三史国语解》的编纂时间

三史民族语言译音改译工作的直接成果就是《钦定辽金元三史国语解》的纂修。该书著录于《四库全书》史部正史类二。《总目》正史类序云:“至宋、辽、金、元四史译语,旧皆舛谬,今悉改正,以存其真。其子部、集部,亦均视此。以考校厘定自正史始,谨发其凡于此。”1可见该书于《四库全书》编纂中对民族语言译音纠误有重要作用。

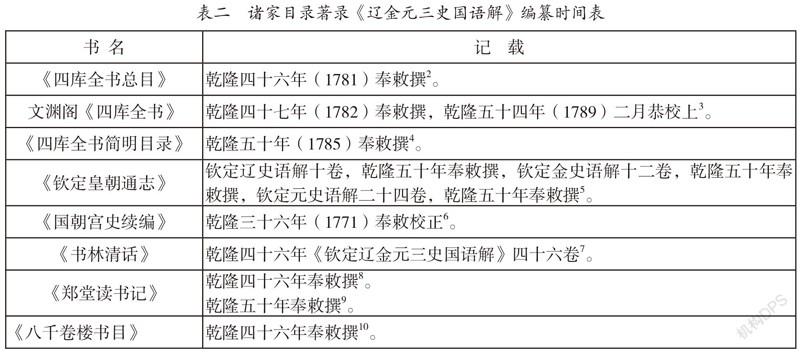

关于《辽金元三史国语解》的编纂时间,在不同的史书中有不同的记载。笔者就目前所见史料,整理如下:

总而言之,关于《辽金元三史国语解》的撰修时间有四种说法:一是乾隆四十六年奉敕撰,二是乾隆四十七年奉敕撰,三是乾隆五十年奉敕撰,四是乾隆三十六年奉敕校正。对此已有学者作过考述11,然而并没有定论,下面对该书成书过程试予考述。

据《清实录》载,乾隆十二年(1747)七月丙午谕,“近因校阅《金史》,见所附《国语解》一篇,其中讹舛甚多。……爰命大学士讷亲……用国朝校定切音,详为辨正”12。乾隆三十五年(1770)八月十一日有大臣奏,“查《通鉴辑览》内金、辽、元人地各名有与现办之金、辽、元《国语解》不符之处,谨逐一校对”13。乾隆三十六年(1771)十二月戊寅谕,“前以批阅《通鉴辑览》,见前史所载辽、金、元人、地、官名,率多承讹袭谬……并命馆臣就辽、金、元史《国语解》内人、地、职官、氏族及一切名物象数,详晰厘正……今《金·国语解》业已订正……若俟辽、元国语续成汇订,未免多濡时日,著交方略馆即将《金史》原本先行校勘……其辽、元二史俟《国语解》告竣后,亦即视《金史》之例次第厘订画一”1。首先可以肯定《金史·国语解》于乾隆十二年(1747)开始校正,而《元史》本无《国语解》,乾隆三十五年(1770)八月谕旨中有“现办辽金元之国语解”之字样,说明乾隆三十五年之前开始了辽、元二史《国语解》的办理与校正,而将重新改译的三史《国语解》汇编合辑为《钦定辽金元三史国语解》一书作为既定目标是在乾隆三十六年(1771)。

乾隆四十六年(1781)十月二十六日,军机大臣和珅等奏辽、金、元三史办理全竣折,“所有辽、金、元三史现在全行告竣……应请将《钦定辽金元三史国语解》重行编次,分刊于原史之前,并恭请御制序文,冠于卷首,用昭一统同文之盛。其旧史内原有之《国语解》概行撤去”2。乾隆四十七年(1782)二月二十七日,遵旨将各馆纂办书籍已、未完竣及曾否刊刻写入四库全书处,交查各该处,兹据武英殿及翰林院、方略馆并各该处开送前来,谨逐一分晰开单进呈,其中有“纂办全竣,现在缮写、刊刻各书单”3,该书单中有《辽金元国语解》《辽金元三史》。乾隆四十七年四月十五日,“吏部议覆方略馆办理辽金元三史告成,遵旨议叙将迅速妥协之”4。乾隆五十年(1785)十二月二十日,“译《辽金元三史国语解》告竣,应将承办各员分别议叙”5。其中,关于四十六年和珅所奏“重行编次,分刊于原史之前”,在最后录入《四库全书》的《辽史》《金史》《元史》中并未体现出来,可见该意见并未被四库全书处采纳。而四十七年二月进呈“纂办全竣,现在缮写、刊刻各书单”中的《辽金元三史国语解》可能指的是将旧本三史中所附《国语解》,当时随着三史改译工作的告竣而校正完成,因为同年四月办理辽金元三史告竣议叙,没有提及《辽金元三史国语解》办理告竣。根据最初乾隆皇帝的谕旨,“今《金国语解》业已订正,而诸史原文尚未改定,若俟辽、元国语续成汇订,未免多濡时日,著交方略馆,即将《金史》原本先行校勘……其辽、元二史,俟其《国语解》告竣后,亦即视《金史》之例,次第厘订画一”6,知三史国语解本有“续成汇订”之意,故重新修辑《辽金元三史国语解》的编纂时间,应是各史所附《国语解》随三史改译完成之后,于乾隆四十七年开始“续成汇订”。故而推測文渊阁《四库全书》中该书书前提要所载的“乾隆四十七年”奉旨编纂是正确的,至于初次编纂完成的时间,根据议叙谕旨可知是乾隆五十年。

乾隆五十二年(1787)六月初三日谕,“《三史国语解》于辽、金、元三史人名、地名译改颇为详核,久经修辑完竣,交武英殿刊刻。现命大小臣工将文渊等三阁书籍,覆加校勘……著传谕八阿哥、金简将现在武英殿所刻《三史国语解》赶紧刊刻完竣,先刷印一部,寄至热河,以便校对,其馀分给文渊、文津两阁校书诸臣,一体留心查改”7。乾隆五十三年(1788)十月十四日,“臣等再行遵旨严催务令迅速缮写校对,详妥办竣后按架归函,以期毋误。所有应补各书分缮清单恭呈御览,至文渊、文津、文溯三阁留空各函及应撤换补入各书,臣等亦一并查明严催各馆上紧赶办归架。空匣补写各书单:……《辽金元国语音义》……”8《辽金元国语义》应该就是《辽金元三史国语解》,由上谕及奏折可推知,乾隆五十二年武英殿刊刻了《辽金元三史国语解》,其目的是对校对《四库全书》能有助益,但在乾隆五十三年十月十四日之前文渊、文津、文溯三阁该书一直是空函,应该是还没有抄写校对完毕。据文渊阁《四库全书》书前提要,可推测乾隆五十四年(1789)二月《四库全书》著录《辽金元三史国语解》才最终缮校完成。

四、《四库全书》纂修过程中对民族语言译音的纠误及意义

(一)《四库全书》纂修过程中,对民族语言译音的纠误

《四库全书总目》正史类凡例载:“至宋辽金元四史译语,旧皆舛谬,今悉改正,以存其真。其子部、集部,亦均视此。以考校厘订自正史始,谨发其凡于此。”1在《四库全书》编纂过程中,正如此凡例所云,史部、子部、集部中涉及民族语言译音的记载,四库馆臣需要作详细校正。并且编纂《四库全书》时,有专门“承办清字、西番、蒙古、托忒、回子等字之清字经馆、方略馆”2之类整理翻译民族文字的机构,协助办理。

据史载知,凡史部、子部、集部涉及三史人名、地名、职官名、氏族及一切名物、象数的文字,要求“每条兼系以国书,证以三合切韵,俾一字一音,咸归吻合,并为分类笺释,各依本来意义”,以索伦语正《辽史》,以满洲语正《金史》,以蒙古语正《元史》,《辽史》《金史》其中“无解义者,俱以今地名、《八旗姓氏通谱》、官名改定字面订之”3。《元史》“无解义者,俱以《蒙古源流》考今地名、《八旗姓氏通谱》、官名改字面订之”4。又有上谕“若必拘《同文韵统》所载与辽、金、元史一体更改,将令前此诸臣,传之奕祀,莫辨谁何。而现在诸臣之名字,又断不能尽改。若有改、有不改,前后参差互异,转不足以示来。兹著传谕各馆总裁等,嗣后所办各书,如遇本朝人名,第当详考《实录》为准,不必另行译改。其从前已经办过各书,亦著一并更正,以昭画一”5。

在《四库全书》的编纂中,是以史部书籍为主要纠误对象的。此前,乾隆十二年(1747)译改《金史》,乾隆三十六年(1771)谕旨译改《辽史》《元史》已开始此项工作,《四库全书》纂修进一步扩大了译语纠误的规模。以译改的辽、金、元三正史及编纂的《钦定辽金元三史国语解》《钦定满洲蒙古汉字三合切清文鉴》为依据,谕旨译改《明史》《建炎以来系年要录》《明纪纲目》《辽史拾遗》《契丹国志》《满洲源流考》《钦定八旗满洲氏族通谱》《御批历代通鉴辑览》《河源纪略》《御批通鉴纲目续编》《通鉴纲目三编》《元朝名臣事略》等史籍中涉及三朝的人名、地名、官名等译名。如乾隆四十年(1775)五月十八日,谕内阁“若《通鉴辑览》一书,其中体制书法,皆朕亲加折衷,一本大公至正,可为法则。此次改编《纲目》,自当仿照办理。又《明史》内于元时人地名对音讹舛,译字鄙俚,尚沿旧时陋习,如:‘图’作为‘兔’之类,既于字义无当,而垂之史册,殊不雅驯。今辽、金、元史已命军机大臣改正另刊,《明史》乃本朝撰定之书,岂转可听其讹谬?现在改办《明纪纲目》,著将《明史》一并查改,以昭传信。……所有原颁《明史》及《纲目三编》,俟改正时并著查缴”6。具体译改例如,《钦定辽史语解》卷一,著录“实古,唐古特语,实,温良也,古,身也。卷六十三作邵固”7。《辽史拾遗》卷十七,著录“实古,托允之弟”8,而《辽史》卷六十三,著录“邵固,咄于之弟”9,知四库馆臣将“邵固”改译为“实古”,而“实古”依唐古特语(藏语)的本音“gshis-sku”改译而来。又如《钦定金史国语解》卷二,著“嘉纳克,唐古特语,汉人名也,卷十五作掬纳部名”10。《续通志》卷五十四,著“甲午,河西嘉纳克、楚纳克等族”11,而《金史》卷十五,著“甲午,河西掬纳、篯纳等族”12,知四库馆臣将“掬纳克”改译为“嘉纳克”,而“嘉纳克”依唐古特语(藏语)的本音“rgya-nag”改译而来。此外,子部、集部亦有改译,如乾隆五十七年(1792)八月十九日,谕“本日上阅《诗话总龟》,内有余靖、刁约各用契丹语入诗,命于《四库全书》中检查辽、金、元人,有似此以国语成诗者,一体检出,预备送阅”1。可以看出,改译语是《四库全书》纂修过程中的一项重要活动。

(二)《四库全书》纂修过程中,对民族语言译音纠误的意义

1.实现“一统同文”的文化政策

清朝是少数民族满族建立的统一政权,疆域辽阔,将汉族、满族、蒙古族、藏族等各民族统一于清王朝的中央政权下。在多民族统一的国情下,“一统同文”是清廷乾隆朝制定的文化政策之一。乾隆皇帝追求“声闻韵通,歌颂同文之世,真亘古之所无矣”2,纂修多部民族语言辞典,用于日常使用及文献对译。又曾谕“在永陵、福陵、昭陵所有下马木牌,俱著改用石牌隽刻清、汉、蒙古、西番、回子五体字,以昭我国家一统同文之盛”3,用清廷统治下各民族语言镌刻下马木碑,无疑是昭示全国,天下大一统。尤其,在空前规模的《四库全书》纂修中,多次谕旨改译辽、金、元三史及其他史籍中涉及三史相关人、地、官名译语时,乾隆皇帝也称“我国家当一统同文之盛”4,如此《四库全书》编纂中,對民族语言译音的纠误,无疑有“一统同文”的用意。

2.纠误译音以“传信示公”

《四库全书》编纂过程中,对民族译音的纠误主要围绕着记载辽、金、元三朝史事的书籍为主,对于关涉三朝史实的记载均要求依新定正史及《辽金元三史国语解》挖改厘正。这种挖改行为,一方面对原有史籍造成破坏,另一方面也纠正了确实存在的一些错误。如乾隆皇帝所言,“《明史》内于元时人地名对音讹舛,译字鄙俚,尚沿旧时陋习,如‘图’作为‘兔’之类,既于字义无当,而垂之史册,殊不雅驯”5。“金、元入主中国时,其人既未尽通晓汉文,以致音同误用,而后此之为史者,因非本国人,甚至借不雅之字,以寓其诋毁之私”6。中国历代汉文史籍或多或少存在着“华夷之辨”色彩,对民族语言的翻译多是音译,这样造成如何选择汉字的问题,会出现“以音义之优劣,强为分别轩轾”7的情况,有时不免带有诋毁字眼。值得注意的是,乾隆皇帝命馆臣只“盖正其字,弗易其文”8,以符合“孔子《春秋》体例”,以“传信示公”。从乾隆皇帝主观意图看,在《四库全书》编纂中重视对这些民族语言译音的纠误,是为了通过统一文字,消除对少数民族偏见,并能够传至后代,达到巩固统治的目的,但客观上,“正其字,弗易其文”的做法,对于民族古籍的翻译和整理具有重要意义。

3.保存民族文獻的民族特征

《辽史》《金史》二史的《国语解》是元修二史的独创,可体现民族史书特征。《国语解》的编纂缘由,据《辽史》自述称:“史自迁、固,以迄晋、唐,其为书雄深浩博,读者未能尽晓。于是裴骃、颜师古、李贤、何超、董冲诸儒,训诂音释,然后制度、名物、方言、奇字可以一览而周知。其有助于后学多矣。辽之初兴,与奚、室韦密迩,土俗言语大概近俚。至太祖、太宗,奄有朔方,其治虽参用汉法,而先世奇首、遥辇之制尙多存者。子孙相继,亦遵守而不易。故史之所载,官制、宫卫、部族、地理,率以国语为之称号。不有注释以辨之,则世何从而知,后何从而考哉。”9可知,《国语解》的编纂仿效历代史书的史注,意在民族史书中用“国语”保存官制、宫卫、部族、地理的名称,这样既保存了民族语言,又解释了民族制度、名物、方言、奇字等。另外,同样是民族史书的《元史》,明朝撰修时并未附《国语解》,如清代学者赵翼所言“《金史》有《国语解》一卷,译出女真语,令人易解。《元史》无之。且金官制纯用汉名,元则有仍其本俗之名者,益难识别”1。无《国语解》注释对后人阅读史籍无疑造成困难。如此,编纂《钦定辽金元三史国语解》不仅有厘正旧译语错误的贡献,又补充《元史》所缺,这样可说是保存了民族文献的民族特征,保存这些民族的语言文字,为后人研究民族文献提供了史料。

五、结语

《四库全书》在编纂过程中对于民族语言译音纠误,始于乾隆皇帝阅《通鉴辑览》时发现《金史·国语解》中存在很多讹误,继而发起对金、辽、元三史的译改校正,并且校对其他书籍中凡涉及三朝人名、地名、官名及其他一切名物、象数译音的纠误。对民族语言译音的纠误工作,任务繁重,参与人员众多,各司其职,分工明确,大致可包含统筹规划、对音改译、编修、校对誊录四大主要工作项目。其中关于《钦定辽金元三史国语解》的编纂时间,据笔者目前所见资料,可推测是乾隆四十七年(1782)奉敕撰,五十年初次编纂完成,五十四年(1789)阁本缮校完成。《四库全书》编纂中对民族语言译音的纠误涉及史部、子部、集部,是一项大规模纂修活动,四库馆与方略馆、翻书房等其他修书机构多协同完成。对民族语言译音纠误在整个《四库全书》的编纂过程中占有重要的地位,表现出清朝多民族统一的历史格局下“一统同文”的追求及纠正史籍中民族语言译音讹误,防止以讹传讹,以“传信示公”的意图,而且专门编纂《辽金元史三史国语解》可保存民族文献的民族特征,保存民族语言,为后人研究民族文献提供考证史料。

责任编辑:胡海琴

(“四库学研究”栏目主持:西南大学文学院何宗美教授 栏目组稿:四川外国语大学中文系张晓芝副教授)