高填方路堤滑坡抗滑桩处治效果分析

陈小英

(山西晋通公路工程监理有限公司,山西 晋城 048000)

山岭地区公路建设中,滑坡是高填方路堤常见的地质灾害之一。在高填方路基设计与施工过程中,要综合考虑施工、气候等各方面因素对边坡开展防护工作。早期修建的山区公路,由于设计不合理、技术落后等原因,造成完工后的高边坡路堤稳定性不足,导致出现滑坡灾害[1]。

结合山西某一级路滑坡处治案例,采用抗滑桩对滑坡体进行加固处理,并布置测点进行变形监测,统计监测数据对抗滑桩加固效果进行分析。本文采用定性和定量分析相结合的方式,通过对监测数据的抗滑桩上部和下部滑坡体、上部路肩和抗滑桩的变形情况进行系统分析,准确确定经抗滑桩处治后高填方路堤滑坡体的稳定性,形成了一套完善的滑坡体加固和监测方案,可为相关工程项目施工提供参考。

1 路堤滑坡抗滑桩加固方案

1.1 滑坡概况

山西省某一级公路K7+380—K7+510段有一处滑坡体,滑坡体位于公路西侧,滑坡体宽度约为130 m,长度约116 m,滑坡体厚度为3.2~11.7 m,总体积约为12万m3。路堤填料主要为土方,已出现了多次滑坡。该地区雨季滑坡体变形量大,滑坡严重,严重威胁公路沿线行车安全。在滑坡体西侧出现了多处裂缝,裂缝宽度在1~8 cm,且有多处纵向张拉裂缝,路堤边坡出现了多处滑塌。通过对该段滑坡体进行现场勘察,得出该滑坡体稳定性差,在降雨作用下很容易诱发滑坡事故,亟需进行处治。

1.2 抗滑桩加固方案

该高填方路堤加固方案是以抗滑桩为加固主体,坡面防护和排水设施为辅。综合考虑滑动面的位置和周边施工环境,结合滑坡体的工程地质情况,采用预应力锚索抗滑桩对滑动面进行加固。为了防止桩间土体被挤出,设置预制混凝土板连接各抗滑桩[2]。为了降低滑坡体的自重,降低下滑力,对坡体上部土体进行刷方处理。对填方路堤坡面采用预应力锚索框架进行防护,以提高边坡的稳定性。设置拦水带,布设泄水孔,与坡面框架排水结构形成一套完善的排水系统。具体加固流程为:刷方→抗滑桩施工→混凝土板施工→预应力锚索框架防护→排水设施施工。

2 高填方路堤抗滑桩处治后现场测试方案

2.1 测点布置

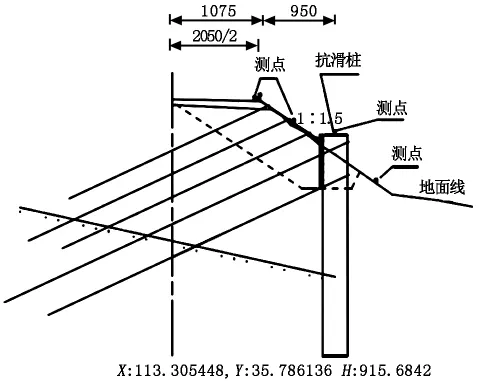

由于边坡内部受力情况复杂,虽然进行了详细的地质勘察设计,仍不能确保边坡的稳定性。为了验证该项目高填方路基处治效果,处治后在抗滑桩上部和下部滑坡体、路肩上部布置测点,对滑坡体、抗滑桩的位移情况进行监测,测点布置如图1所示。

图1 现场测试测点布置图

2.2 测试频率

坡面锚索框架梁完工后,路堤边坡上基本没有施工产生的扰动。抗滑桩上部滑动面和抗滑桩变形位移监测频率为:第一个月为1次/3 d,第二个月1次/周,第三个月1次/2周,第四个月以后为1次/月。如遇变形速率突然增大,应适当增加监测次数。

3 路堤抗滑桩加固效果分析

3.1 抗滑桩下部滑坡体变形监测结果分析

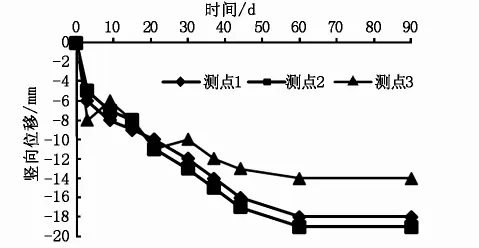

在抗滑桩下部滑坡体布置3个测点,对抗滑桩下部滑坡体竖向位移和水平位移进行监测。由于雨季滑坡体变形大,因此分别在6月、7月和8月开展监测,收集数据绘制变形曲线如图2和图3所示。

图2 抗滑桩下部滑坡体竖向位移变化曲线

由图2可知,雨季滑坡体的总体变形量随着监测时间逐渐增加,且前期变形量大,后期逐步趋于平缓。在监测开始的第一个月竖向位移变化速率最大,后两个月变形速率逐步下降,第三个月变形逐步趋于稳定。这是由于雨季雨水渗入坡体内部造成坡体内部土体之间的摩擦阻力下降,进而导致竖向位移增加,1号,2号测点变形符合这一规律。而3号测点在监测过程中出现向上移动的情况,测点位置高程出现了增加,这是由于坡体下部在岩石支撑作用下没有产生向下的位移,而上部滑坡土体向下移动,使3号测点的高程增加。另外,分析8月的竖向位移监测结果,竖向位移最大累计值达到19 mm,变形已基本趋于稳定。

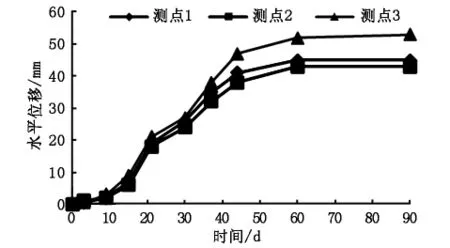

由图3可知,在监测初期位移变化速率快,主要集中在前两个月,第三个月变形速率逐步趋于平缓。3个测点曲线变化趋势基本一致,但测点3较其他两个测点的水平位移值大,90 d水平位移观测值较其他两个测点高7 mm和9 mm,最大变形量为53 mm。这是由于测点3接近边坡南侧的滑沟,导致滑动量增大。结合监测结果,各测点3个月后水平滑动位移基本趋于稳定。

图3 抗滑桩下部滑坡体水平位移变化曲线

3.2 抗滑桩上部变形监测结果分析

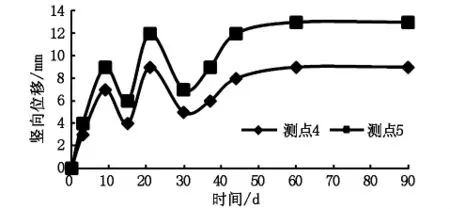

在抗滑桩上部滑坡体布置2个测点,记为测点4和测点5,在路肩布置3个测点,记为测点6、测点7和测点8。同样在6月、7月和8月开展监测,收集数据绘制竖向位移变形曲线如图4和图5所示。

图4 抗滑桩上部滑坡体竖向位移变化曲线

图5 路肩竖向位移变化曲线

分析图4所示抗滑桩上部滑坡体竖向位移变化曲线,测点4和测点5的竖向位移变化趋势基本相同,且前期呈现一定幅度的起伏,后期逐步趋于平稳,且总体变形量不大,竖向位移最大累计值为13 mm。监测前期曲线虽然有一定幅度的起伏,但波动幅度范围不大,仅为3~6 mm,这是由于土体强度不足和监测误差造成的。在监测两个多月以后,抗滑桩上部滑坡体竖向位移基本稳定,这说明抗滑桩有效控制了滑坡体的变形,边坡处于稳定状态。

路肩上的测点6、测点7和测点8的高程不断提高,且3个测点的总体变形趋势基本相同,各测点竖向位移前期变化速率大,后期逐步趋于平缓,其中测点8最大竖向位移达到17 mm。分析原因是由于抗滑桩完工后有效控制了滑坡体变形,降低了滑坡体的位移,稳定性明显提高。

3.3 抗滑桩变形监测结果分析

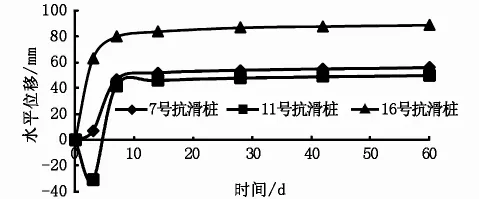

为了确定抗滑桩的变形情况,选取7号、11号和16号抗滑桩作为研究对象,对抗滑桩桩顶水平位移进行监测,绘制水平位移变化曲线如图6所示。

图6 抗滑桩桩顶水平位移变化曲线

分析图6所示抗滑桩桩顶水平位移的变化曲线,监测前期水平位移变化速率大,16号抗滑桩观测10 d就达到了80 mm,10 d后基本趋于平缓,水平位移基本没有增加,水平位移最大累计值为89 mm。这是由于监测前期抗滑桩上部滑坡体移动产生的推力使抗滑桩水平位移增加,随着滑坡体变形趋于稳定,滑坡推力不断下降。另外,在这个时间段对抗滑桩进行了锚索张拉,进一步提高了抗滑桩的抗变形能力,提高了边坡土体的稳定性,因此监测后期桩顶水平位移基本趋于稳定。

4 结论

结合高填方路堤滑坡体抗滑桩处治施工案例,通过制定抗滑桩加固方案,并布置测点对抗滑桩上部和下部滑坡体、抗滑桩的变形情况进行监测,分析得出以下结论:

a)雨季下部滑坡体竖向位移和水平位移总体呈现增加的趋势,竖向位移最大累计值达到19 mm,水平位移最大累计值为14 mm,且前期变形量大,后期变形逐渐趋稳,滑坡体稳定性良好。

b)抗滑桩上部滑坡体竖向位移虽然有小幅度波动,但检测后期总体趋稳,竖向位移最大累计值为13 mm;路肩上部各测点前期变化速率大,后期逐步趋于平缓,竖向位移最大累计值为17 mm,滑坡体和路肩稳定性良好。

c)监测前期抗滑桩水平位移大,个别抗滑桩观测10 d就达到了80 mm,当滑坡体变形稳定和预应力锚索张拉后,桩顶水平位移基本没有增加,变形趋于稳定,水平位移最大累计值为89 mm,路堤边坡处于稳定状态。