平菇与蔬菜间作对土壤营养、微生物数量和酶活性的影响

冉隆俊, 王红艳, 耿广东*, 段发远, 刘晓会

(1.凤冈县农业农村局, 贵州 凤冈 564299; 2.贵州大学 农学院, 贵州 贵阳 550025)

合理的间作可充分利用不同层次的养分和水分,并通过其时间、空间等方面的互补性,可高效利用水、肥、气、热等资源,增加作物产量,改善作物品质[1-2],同时可显著增加土壤营养元素含量、土壤微生物数量和土壤酶活性[3]。现今间套作研究的重点已经由地上部向地下部转移,从现象观察深入到了机制理解[4]。

食用菌与作物间作是一种高效、生态、循环的栽培模式[5],菜田间作平菇不仅能有效地提高土地的利用率,缓解大田生产食用菌与作物争地的矛盾,而且具有良好的经济和生态效益[6-7]。目前,鲜见有关食用菌与蔬菜间作对土壤影响的报道。为此,研究以平菇、蔬菜为试材,探明食用菌与蔬菜菌间作模式对土壤营养、微生物数量和酶活性的影响,为平菇和蔬菜间作高效种植提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

平菇:品种为低温种“早秋509”,由山东省农业农村厅提供。

蔬菜作物分别为莴笋“四季香笋王”、结球甘蓝“京丰一号”和花椰菜“冬灵”,购买于贵阳金黔农业科技有限公司。

1.2 方法

1.2.1 试验设计 2018年10月~2019年4月,试验分别设置平菇与莴笋间作(T1)、平菇与结球甘蓝间作(T2)、平菇与花椰菜间作(T3)等3个处理,以莴笋单作(CK1)、结球甘蓝单作(CK2)、花椰菜单作(CK3)为对照。甘蓝、花椰菜种植的株行距为40cm×45 cm;莴笋种植的株行距为25cm×30 cm。

当蔬菜生长到叶片基本覆盖地面时,将平菇棒脱袋,纵向平均分成2份,然后将其平埋于蔬菜行间(切面朝下),两平菇棒间的距离为20 cm;每个菌棒约750 g,种植深度约15 cm,菌棒上面覆盖约1~2 cm细土。试验设3次重复。

1.2.2 土壤样品的采集 平菇与蔬菜采收后,利用5点取样法取蔬菜和平菇中间20 cm深处土壤样品混合,将土样均分为2份,1份自然风干过筛备用,用于pH、有机质、营养元素和土壤酶分析,另一份用于土壤微生物数量测定。

1.2.3 考察指标的测定 土壤pH采用水浸提(水土比为2.5∶1)-电位法测定[8],土壤有机质采用高温外热重铬酸钾氧化容量法测定[8],土壤全氮采用开式法测定[8],土壤碱解氮采用碱解扩散法测定[8],土壤有效磷采用NaHCO3溶液浸提-钼锑抗比色法测定[8],土壤速效钾采用乙酸铵浸提-火焰光度计法测定[8]。

细菌用牛肉膏蛋白胨琼脂培养基培养[9],真菌用孟加拉红培养基培养[9]。微生物数量采用稀释平板计数法统计。

过氧化氢酶活性采用KMnO4滴定法测定[10],中性磷酸酶活性采用磷酸苯二钠比色法测定[10],蔗糖酶活性采用3,5-二硝基水杨酸比色法测定[10]。

1.3 数据分析

采用Excel 2013软件进行数据分析和作图;SPSS17.0软件进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 不同间作模式对土壤pH和主要营养成分的影响

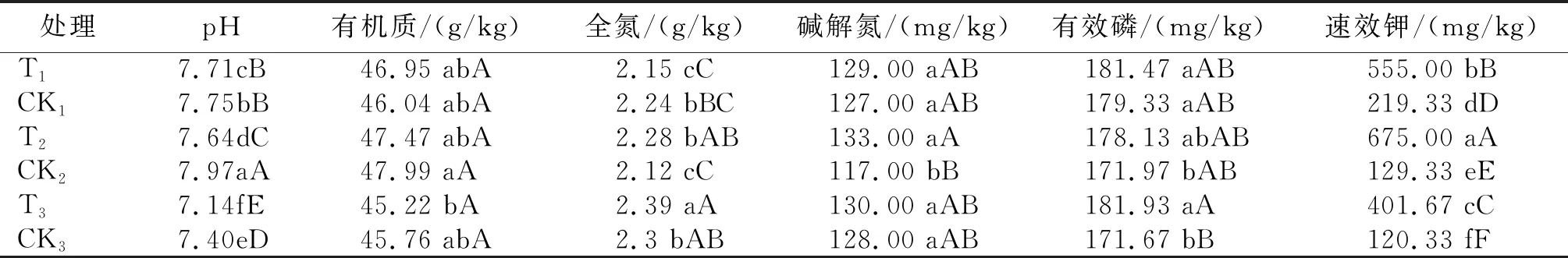

2.1.1 土壤pH 由表1可知,6个菜园土壤样品均为碱性,pH在7.14~7.97,不同种植模式下土壤的pH依次为CK2> CK1> T1> T2> CK3> T3。平菇与蔬菜间作均降低了土壤pH,并与对照差异显著或极显著,以平菇与结球甘蓝间作(T2)的效果最为明显。

2.1.2 土壤主要营养成分 由表1可知,平菇与蔬菜间作后土壤有机质含量变化规律不一致,T1比CK1有所增加,T2和T3均比对照低,但各处理与对照以及各处理之间均无显著性差异水平,可能是因为菜菇种植模式时间短,菌棒的有机质还没有分解,从而导致土壤有机质变化不明显。

不同种植模式下土壤全氮量最高的为T3,比CK3提高3.91%,且差异显著;T2比CK2提高7.57%,差异极显著;T1则显著低于CK1;T2和T3全氮量极显著高于T1,T3全氮量显著高于T2。

平菇与蔬菜间作下土壤碱解氮含量均高于蔬菜单作,其中T2增幅最大,比CK2提高14.04%,差异极显著;T1和T3比对照均有所增加,但差异不显著。

平菇与蔬菜间作下土壤有效磷含量均高于蔬菜单作,T3增幅最大,比CK3提高5.99%,差异极显著,T1和T2均与对照差异不显著。

平菇与蔬菜间作对土壤速效钾含量的提高尤为明显(表1)。不同种植模式下土壤速效钾含量次为T2>T1>T3>CK1>CK2>CK3。平菇与莴笋、结球甘蓝、花椰菜间作的土壤速效钾含量分别比对照提高153.04%、421.91%、233.80%,且差异极显著;T2速效钾含量极显著高于T1和T3。故平菇与结球甘蓝间作(T2)对提高土壤速效钾含量效果最为显著。

表1 不同种植模式的土壤pH和主要营养成分含量

2.2 不同间作模式对土壤微生物数量的影响

2.2.1 土壤细菌数量 由图1可以看出,平菇与蔬菜间作后土壤细菌数量增多,T1、T2和T3的土壤细菌数量分别比对照增加227.78%、927.59%和30.37%;T2分别比T1和T3多29.95×105个/mL和35.90×105个/mL,各处理与对照以及各处理间均达到极显著性差异水平。平菇与蔬菜间作能有效增加土壤中细菌的数量,进而提高土壤肥力,并且以平菇与结球甘蓝间作(T2)为最优组合。

图1 不同间作模式的土壤细菌数量

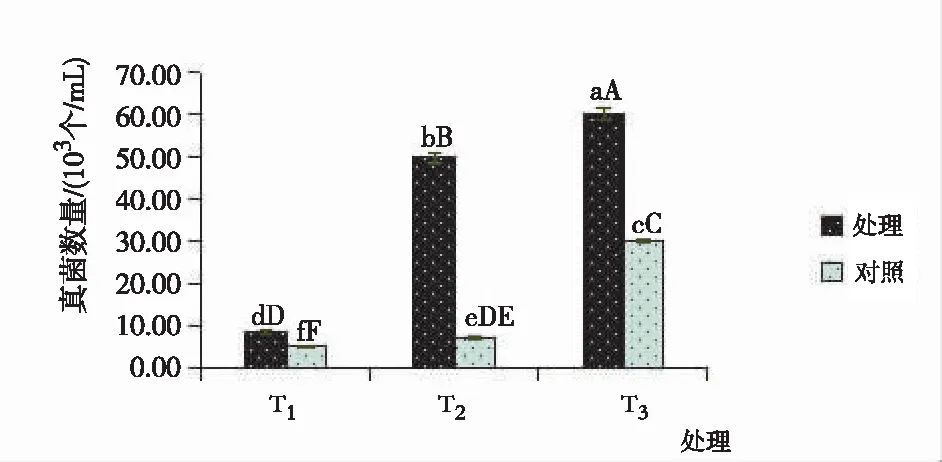

2.2.2 土壤真菌数量 由图2可知,平菇与蔬菜间作后土壤真菌数量显著增多,T1比CK1增加69.61%,T2比CK2增加600.00%,T3比CK3增加100.50%,且均达到极显著差异水平;平菇与花椰菜间作(T3)的土壤真菌数量最多,分别比T1和T2高51.60×103个/mL和10.55×103个/mL,各处理间也均达到极显著差异水平。由此可知,菇蔬间作可以增加土壤中真菌数量。

图2 不同间作模式的土壤真菌数量

2.3 不同间作模式对土壤酶活性的影响

2.3.1 过氧化氢酶 由图3可知,平菇与蔬菜间作下土壤的过氧化氢酶活性均升高,T1、T2和T3分别比对照增加11.47%、19.52%和24.73%,并均达到极显著差异水平。T1和T2的土壤过氧化氢酶活性极显著高于其他处理。表明,平菇与蔬菜间作对土壤过氧化氢酶活性的提高有显著作用。

图3 不同间作模式的土壤过氧化氢酶活性

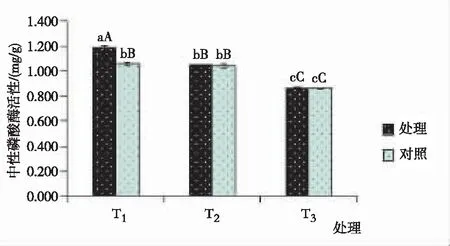

2.3.2 中性磷酸酶 由图4可看出,T1的土壤中性磷酸酶活性最高,为1.188 mg/g,极显著高于其他种植方式。与对照相比,平菇与蔬菜间作的土壤中性磷酸酶活性均比对照有所升高,其中T1升高幅度最大,比CK1增加12.36%,且达到极显著差异水平,T2和T3升高幅度较小,分别比对照增加0.72%和0.87%,但均未达到显著性差异水平,说明平菇与莴笋间作(T1)对土壤中性磷酸酶活性的影响最大。

图4 不同间作模式的土壤中性磷酸酶活性

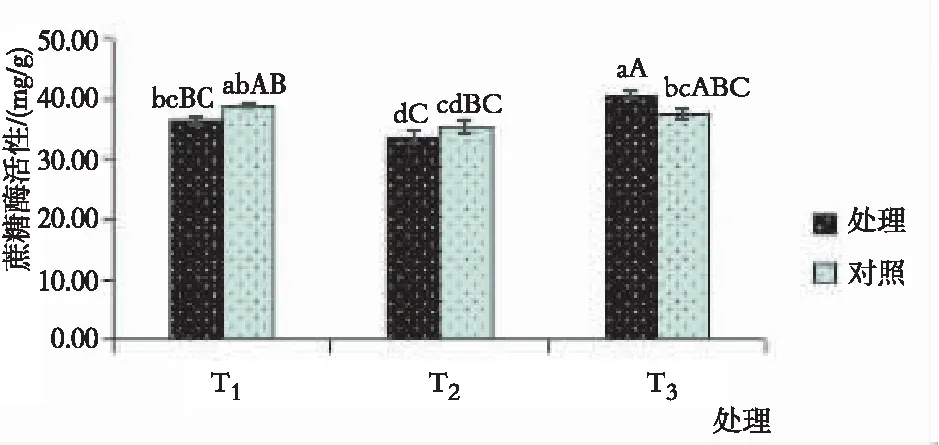

2.3.3 蔗糖酶 平菇与蔬菜间作下土壤的蔗糖酶活性变化规律不一致(图5),T3比CK3增加8.89%,且达到显著性差异水平;而T1和T2的土壤蔗糖酶活性均有所降低,分别比对照降低5.65%和5.12%,但均未达到显著性差异水平。故平菇与花椰菜间作(T3)对土壤蔗糖酶活性的影响较大。

图5 不同间作模式的的蔗糖酶活性

3 结论与讨论

3.1 平菇与作物间作对土壤pH的影响

土壤酸碱性是影响土壤肥力的一个重要因素[11]。一般在土壤pH呈弱酸性或偏中性范围内,植物所需的养分在土壤中有效性最高,有利于植物吸收利用,pH过高或过低都不利于植物的生长。绝大多数蔬菜作物生长发育最适宜的土壤pH为微酸性。张月萌等[11]研究表明,山药间作苜蓿和三叶草可显著降低山药生育期间土壤的pH。试验结果表明,平菇与蔬菜间作可有效降低土壤的pH,更有利于蔬菜作物的生长。这与张月萌等[11]研究结果一致。

3.2 平菇与作物间作对土壤主要营养成分的影响

平菇与蔬菜间作可有效提高土壤中的全氮、碱解氮、有效磷和速效钾含量,特别是平菇与结球甘蓝间作(T2)的效果最为显著。这与LIU等[12]研究的间作可以有效提高矿物质含量,改善表层(0~25 cm)土壤营养状况结果一致。试验中,间作处理下土壤中速效钾含量均极显著高于对照,这可能是平菇菌棒中的钾释放到土壤中造成的,也可能是间作模式可改良土壤生态环境,促进了土壤中钾元素的释放。土壤有机质是衡量土壤质量和肥力的重要指标,与土壤物理、化学和生物性状密切相关[13-14],研究中平菇与蔬菜间作下土壤有机质含量变化无规律,平菇与莴笋间作(T1)的有机质有所增加,平菇与结球甘蓝间作(T2)、平菇与花椰菜间作(T3)的有机质反而下降,但差异均不显著,可能是因为菜菇种植模式时间短,菌棒的有机质还没有分解,从而导致土壤有机质变化不明显。

3.3 不同间作模式对土壤微生物的影响

土壤中的微生物是物质循环和生化反应的主要参与者与调节者,不仅驱动着土壤物质转化和养分循环,还可作为土壤中植物有效养分的储备库[15]。试验表明,平菇与蔬菜间作下土壤微生物数量均极显著多于蔬菜单作,其中平菇与结球甘蓝间作(T2)效果最为明显,这与陈海生等[16]研究的甘蔗与花生间作可增加根际细菌、真菌、放线菌的数量,促进根际土壤微生物的生长结果一致。

3.4 不同间作模式对土壤酶活性的影响

土壤酶活性与植物生长、抗逆性生理密切相关,是土壤生物性能的一种最稳定和最敏感的指标,其活性可决定土壤生化反应的方向与强度[13]。陈海生等[16]研究表明,甘蔗间作花生可提高根际土壤脲酶、酸性磷酸酶和过氧化氢酶活性。刘亚军等[17]研究表明,马铃薯间作蚕豆可使土壤磷酸酶、脲酶活性显著增加20%和22.5%。试验表明,菇菜间作模式下的土壤过氧化氢酶、中性磷酸酶和蔗糖酶活性均高于单作处理,其中以平菇与蔬菜间作对过氧化氢酶的影响最为明显,说明平菇与蔬菜间作可以提高土壤酶活性,改善土壤生态环境,促进蔬菜作物生长。