作为“礼仪”的歌唱

——壮族对歌的制度性展演

○ 朱腾蛟

对歌作为一种实践活动在壮族社会生活中扮演着十分重要的角色,社会关系的建构是对歌的主要目的。歌在人与时间、空间的变化中流动、延续,创造了各种——两性相与的、集体协作的、竞争的抑或是敌对的——社会联结。对歌为我们提供了一条理解和诠释歌唱表演实践以及社会生活中不同文化规则与关系网络的途径。

萧梅曾就南方民族的“走寨”对歌传统提出“如何由对歌之仪式性或制度性展演及唱法,思考作为过程的历史和观念的历史及其与族群、社会关系、信仰等深层文化内涵”以及“族群(社会共同体)如何通过界限的穿越而不断建构(再生)”等理论问题,并在此基础上进一步提出“以歌为礼”的思考与研究路径。对歌中“礼”所具有的“双重性”内涵,即作为表演的“礼仪”与作为交往的“礼物”,可作为我们从宏观的视野审视不同民族、地区的对歌传统与实践的起点①参见萧梅:《再思文明与“超越地方性”——也谈跨界民族音乐文化研究》,北京:“北京民族音乐研究与传播基地学术年会”,2015年1月。萧梅教授在发言中首次提出“以歌为礼”的概念及相关内容。。受此启发,肖璇与陈盼均将“以歌为礼”作为研究视角,先后对中国西南、西北两性对歌与越南Hat Xaon仪式中的对歌进行了分析与阐释。②参见肖璇:《出其东门,有女如云——中国西南、西北两性对歌之比较》,2013年上海音乐学院博士后出站论文;陈盼:《“春天里的歌唱”——越南Hat Xoan仪式音乐研究》,2012年上海音乐学院硕士学位论文。肖璇在其博士后出站论文中对不同地区聚众对歌的仪式属性进行了比较与分析,但其研究主要聚焦于对歌与信仰之关系的层面,却并未就对歌的制度性展演以及对歌在社会关系的互动与建构(即“礼物”)中的功能与意义作深入探讨。陈盼在其硕士学位论文中亦借鉴了“以歌为礼”的思路,Hat Xoan本身即是一种“对歌仪式”,其仪式属性是显在的,而Hat Xoan仪式所呈现的当地村落社区之间的交流途径以及其所隐含的地方性乡土生活中特定的交往模式与社会关系,则体现出“作为礼物的歌”在社会结构与关系层面的内涵。

壮语中与“礼”相对应的词为[laex]③本文[ ]内为现代拼音壮文的记写方式。,其本身包含“礼仪”“礼节”“礼物”“聘礼”④广西壮族自治区少数民族语言文字工作委员会研究室:《壮汉词汇》,南宁:广西民族出版社,1984年,第448页。等多重含义。在笔者对壮族对歌的考察与研究中,亦将“以歌为礼”作为重要的思考起点,一方面壮族对歌的“仪式性”体现在“歌圩”的起源与信仰的关系、对歌中的仪式行为以及由展演程式、礼节与禁忌所建构起的文化规则(即“制度性”)等,另一方面从壮族对歌表演实践层面的“交互”到社会实践层面的歌作为“礼物”在主体间的“交换”行为与方式,对歌中人与歌、人与人、村落与村落的社会联结得以建构和维系。

在笔者多年来对壮族对歌传统的考察过程中,发现对歌中的人们看似是在“自由地”对唱,却又始终在种种观念与规则的制约下维持着“结构化”的表演实践,歌唱主体的对歌实践都需在社会与文化所允许的“框架”内进行。若是将对歌进一步置于其具体表演场域以及宏观的社会文化语境中审视,我们会发现对歌的制度性亦规范与约束着对歌中的主体行为与社会关系。在本文中,笔者将聚焦于壮族对歌之“礼仪”的层面,采用音乐民族志写作与分析阐释相结合的方式,从“歌路”(展演程式)、对歌中的主体称谓与关系以及歌唱禁忌等方面就壮族对歌的制度性展演与礼节展开论述。

一、“行路有礼”:对歌的展演程式与制度性

2017年8月,我与云南壮族歌手陆韦宝一同来到云南富宁县的者桑乡进行田野考察。在当地一位小学美术老师的带领下,我们当日的考察进行得非常顺利。傍晚时分,这位美术老师邀请我们去其岳父家吃晚饭,当日是其岳父70岁的寿辰,我们便欣然同意,并一同来到了其所在的一个汉族村落。老人曾当过村长,因而前来贺寿的人也自然很多,场面非常热闹,我们在老人的邀请下坐到了主桌。起初,大家都是说说笑笑,气氛融洽,直到这位美术老师向大家介绍陆韦宝很会唱山歌,便开始有人提出让他唱支山歌助兴。可不论大家如何起哄和劝说,他却始终不肯开口,而是以各种理由推辞。我也在一旁小声劝说他还是唱一首,可他也不理会。就这样,整个晚上他终究还是没有开口唱歌。我们离开后,我问陆韦宝为何今晚不愿唱歌,他说:“这你都不明白吗?这种情况下,我怎么可以唱啊,他们要先唱、先邀(歌)啊,我是外面来的客人,到别人家里做客,他们要是不先开口,我就唱起来的话,那像什么话啊。这要是在我们村里,会被老人说是没礼貌、没教养的。一般这种场合都是主人家要先邀个几首(歌),我们客人才可以对(唱)回去的。他们这里是汉族村,不会用唱的来邀,只是说话喊我唱,那我也不能唱,反正就是不邀歌,我就不唱。”⑤陆韦宝,男,采访时间:2017年8月1日,地点:云南文山壮族苗族自治州富宁县者桑乡。

族群间的文化差异或许是汉族村落的人们不了解壮族对于歌唱的规矩的原因,但是陆韦宝的这番话却让我意识到,壮族所讲究的对歌程序(“歌路”)并不仅只是如同“节目单”一般的曲目顺序,更重要的是这其中饱含着壮族人对于对歌之“礼”的认知与尊重。

(一)何为“歌路”?

“歌路”在不同地区的不同壮族支系中有多种称谓,如广西靖西市壮族布央支系的“歌路”称为[loh sei],[loh]是“路”,[sei]为“歌”;云南广南县的壮族布瑞支系将“歌路”称为[fwen doengh hwnj hoengq],[fwen]为“歌”,[doengh]是“互相”,[hwnj]即“上、进入”,[hoengq]是“空间”的意思,全称可理解为“在歌唱中一起进入同一个空间”。此外,在更多的壮族地区虽无与“歌路”直接对应的壮语称谓,但却在对歌中都有与“路”相关的表述,例如:“我们以‘欢’[fwen](即歌)来代言,一路一路地唱过去”⑥莫丽芳,女,采访时间:2018年8月28日,地点:广西河池市环江毛南族自治县。;“上山容易,开路难。唱之前要想一下,怎么找这个路子,走哪一条路比较好唱,比较好走;”⑦谢庆良,男,采访时间:2017年9月17日,地点:广西河池市宜州区。“会唱山歌的人,就会知道什么路该唱什么歌。”⑧李绍白,男,采访时间:2014年8月22日,地点:广西百色市田阳区。

“路”到底在对歌中指的是什么?笔者通过在不同地区壮族村落的考察,认为所谓“路”包含多层含义:

1.“歌路”指对歌的展演程序及每个程序所规定的主题内容。就这一层面的“歌路”,歌者在不同场合中对“歌路”的遵循与实践有宽严之分。一般情况下,仪式中的对歌或者节庆性对歌活动的“歌路”相较于日常对歌更加严格,家屋里的对歌的“歌路”较野外对歌更严格,“夜歌歌路”较“日歌歌路”更加严格,“做客”时的对歌较“情歌”对唱更严格等。

2.“歌路”指对歌主体在歌唱互动中所唱唱词内容的发展变化的“方向”。较之整体展演程序而言,这一层面的“歌路”相对更加微观和具体,是由对歌双方通过一首首歌的对唱建构起来的方向路径,这在即兴编词的对歌中尤为重要,考验着歌唱主体在对歌中的灵活应变能力。“歌路”讲究要“平坦”,指的是双方的歌在内容与意思上要衔接得顺畅,不能“东拉一句,西扯一行”。在这一层面的“歌路”中,对歌双方有“领路”与“跟”的角色划分,领路者享有决定“歌路”方向的话语优先权,一般在情歌对唱中多是男方领路女方跟,而在“做客”对歌中,先由主家邀歌,当客人回应后,接下来由客人领路,主家跟。“领路”与“跟”的互动,例如领路者唱到有关歌颂家乡山水的歌,跟者就也得跟着唱与山水相关的内容,如果跟者唱到其他的内容(如“时政歌”“历史歌”等),那就是“驴唇不对马嘴”了。“领路”是个技术活,有时领路者还需肩负维护对歌中道德规范的责任,广西宜州歌王谢庆良曾告诉笔者:“对歌时要有‘攻防转合’,‘合’的特点就是唱到快入‘死路’时用‘转’的方法,把歌从‘死路’带到‘活路’,若不会‘转’,只能朝庸俗方向走了。”⑨同注⑦。

3.在广西德保县壮族北路山歌“诗·贪别”[sley thaam peet]⑩“诗·贪别”的“诗”是“歌”的意思,“贪”意为“抬”,“别”则是“八”,整体可译为“八抬歌”,此歌调为集体演唱的二声部形式,人数少则4至8人,多则可至十几二十人,此歌调传唱于广西德保县北部地区的十余个乡镇。与靖西市上甲山歌“诗·列”[sley reih]⑪“诗·列”的“列”意为“旱地”,故可译为“旱地里的歌”,因传唱于广西靖西市西部和西北部以旱地耕作为主的龙临镇、果乐乡等地而得名。的对唱中,“歌路”除了指对歌程序与歌词内容的走向外,也包含对歌双方的押韵格律,一般由男方首先决定押某一个韵母(如“au”韵),称为“定韵”,女方所唱的歌也需要跟着在尾韵押同一个韵(“au”),称为“跟韵”,要求整场对歌中双方所编的歌词格律都要“一韵到底”。

4.云南文山市的壮族布岱支系(平头土)在对歌中有一习语“巴路”[bah louh],直译为“走路”,在对歌中具体是指歌唱与伴奏乐器的配合。布岱山歌以三弦、月琴和四胡为伴奏乐器,有“日”[daemh rw]、“筛卖”[daemh cah maz]、“崴扁”[daemh va biez]和“根句”[daemh genz jiux]四种定弦方式与音调,当对歌进行到不同的程序时,三弦来主导音调的变化,而歌者需要紧跟其变化演唱不同的歌调,用当地歌手的话说是“伴奏和唱一定要走到一路去,我们叫‘巴路’”⑫马朝金,男,采访时间:2019年11月30日,地点:云南文山壮族苗族自治州文山市。。

在大多数的壮族地区“歌路”普遍指的是前两个层面,而后两者则是“歌路”的地方性表述。因此,笔者接下来仅就作为对歌程序与歌词内容方向的“歌路”展开具体分析。

(二)“歌路”的分析

在壮族的各类对歌活动中,都有相对固定的“歌路”,但在不同时间和场合,对于“歌路”的严格程度有所不同,笔者在此将选取其中最具代表性的男女情歌对唱进行分析,并以云南文山广南县的布瑞支系为例。布瑞支系的情歌对唱从整体上可以分为“夜歌”与“日歌”,两者的“歌路”有所不同,本文仅对“日歌歌路”进行具体分析。(见表1)

“日歌”,布瑞支系壮语称为“吩·垌那”[fwen doengh naz],意为“田野歌”,是男女青年在野外演唱的情歌。“日歌”的对唱主要是在野外劳动、路途相遇等场合,一般对歌持续的时间相对较短(半天或整个白天),因而其“歌路”相较于“夜歌”也要更简单(见表1)。“日歌”的“歌路”中没有“夜歌”中必不可少的“吩·乃”(赞歌)的部分,当地歌手给出的理由是“白天在外面唱歌,就不用像在家里唱‘夜歌’那样要赞美这个赞美那个,也不怕打扰家里的老人啊,你们自己在外面对歌没那么规矩,反正也没人管你们。”⑬林忠宏,男,采访时间:2016年11月3日,地点:云南文山壮族苗族自治州广南县八宝镇。在整个“日歌”的对歌中,双方都比较主动,男女双方在“日歌”的对唱中通过演唱“吩·冬定”(定情歌)以及交换信物的方式完成情感的升华。

表1 云南文山壮族苗族自治州广南县八宝镇布瑞支系的“日歌歌路”

从整体而言,“歌路”的整体程序是被严格遵循的,只有能按照“歌路”来对歌的歌者才会被认可为“懂歌”“会唱歌”的人。但也存在一种“抢歌”[fwen dongz ciengj]的灵活对唱形式,在“吩·褒”(互赞歌)与“吩·冬纳”(重情歌)的对唱中没有固定的歌词顺序,男女双方需要“抢歌”。布瑞支系的情歌歌词基本都是口头传承的传统歌词(少有即兴编词),由歌师或父母传给晚辈。据当地歌手说,一个区域内的人们会唱的歌词基本上都是同样的那些歌,人们共享着同一个“歌库”,在演唱“吩·褒”与“吩·冬纳”时,男女双方都需要从“歌库”中迅速挑选出内容更好的歌抢在对方之前先唱,被唱过的歌就不能再唱,这就是“抢歌”。

笔者对于壮族“歌路”的考察并非仅限于广南县的布瑞支系,在对不同地区的“歌路”进行比较的过程中,笔者发现从宏观上来说,各地区与支系的“日歌歌路”基本都遵循相逢、盘问、赞美、探情、深情分别等过程。“日歌”虽然是青年男女白天在野外对唱的歌,却是处在一个更为私密的社会关系空间中,尽管“日歌”的对唱也需要遵循一定的“歌路”,但整体而言要更加自由。而家屋里对唱“夜歌”由于是在长辈在场的情形下进行,因而其“歌路”包含更多仪礼性质。在许多壮族地区(如广西田东县、平果市)的传统观念中,“夜歌”被视为正统的婚恋之歌,而“日歌”则被认为是“野情歌”。

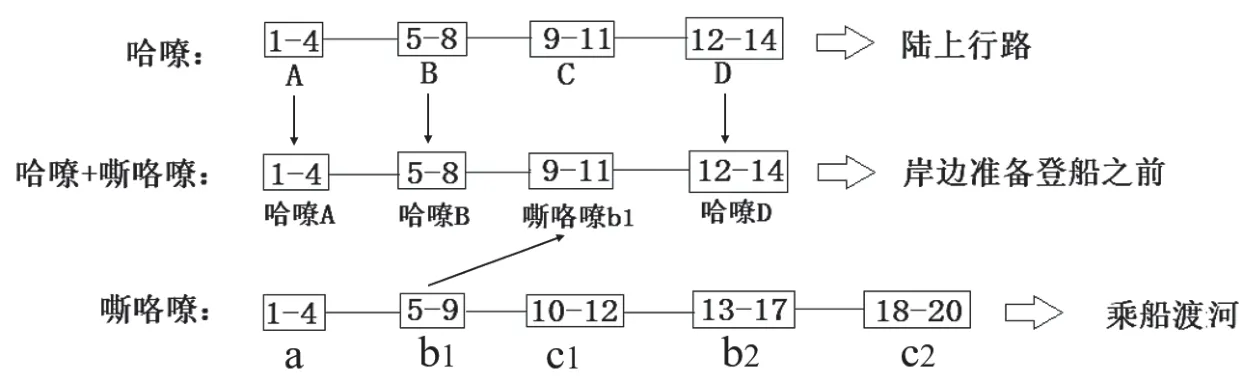

在大部分壮族地区的对歌中,歌者并不会随着“歌路”的进行变化歌调,而是用同一个歌调变换不同的歌词进行演唱,但广西平果市的“欢·大路”[fwen daeqloh]却有所不同,歌者在对歌过程中会根据“行路方式”的不同变换曲调进行对唱。“欢·大路”可直译为“大路歌”或“路歌”,是“欢·嘹”[fwen liux](即嘹歌)的五部长歌之一,载于民间自制的传统歌书,对歌时仅男性歌者手持歌书,根据书中所载“歌路”进行演唱,而女歌手则根据男歌手所唱内容即兴编歌以回应。“欢·大路”具有一定的叙事性,讲述了一对青年男女清早出游的过程,借以“行路”过程中的所见所闻表达对彼此的情谊。整部长歌的“歌路”包含邀伴、上路、出游、走坡、探情、喻情、变天、雷雨、涨水、上山、歇凉、乘船渡河、过桥、过田野、上峺(过坳口)、换信物、定情等过程。需要说明的是,这里的“行路”过程是歌词中男女主人公所走之路,是“故事空间”中的一种意象,而现实中的歌者并非边走边唱,而是坐在原地对唱的。平果市太平乡的壮族歌手演唱“欢·大路”时,以歌调“哈嘹”[fwen laej]演唱歌中“陆上行路”过程中的大部分程序,唯有“乘船渡河”这一部分必须改用歌调“嘶咯嘹”[fwen swq gez]演唱,所以它在壮语中也被称为“欢·橹”[fwen ruz],即船歌。

为了区分两种基本歌调的曲体结构,笔者分别以大写字母与小写字母标记两者曲体内部的乐句结构。“哈嘹”(见谱例1)由四个乐句(ABCD)演唱唱句歌词,而“嘶咯嘹”(见谱例2)的曲体结构则是在壮族歌调中较为少见的3+2的乐句结构:乐句a的演唱中虽然已包含了第一句歌词,但在实际的演唱中,它主要是具有“起腔”的功能,b1与c1在曲体结构中是正歌的部分,并通过变化重复产生b2和c2两个乐句,这四个乐句将四句唱词完整演唱。

有意思的是,笔者发现在实际对歌中,当歌者演唱到男女主人公来到河岸边准备登船前的这一情节时,他们所演唱的是一种将“哈嘹”与“嘶咯嘹”两种歌调“嫁接”在一起的特殊歌调(见谱例3),以此实现“行路”从陆地到船上的空间过渡。该曲调由四个乐句构成,第一句、第二句和第四句分别对应“哈嘹”的乐句A、B和D,而第三句却运用了“嘶咯嘹”中的乐句b1(见图1)。由此可见,歌中男女的“行路”是通过歌者的对唱以及歌调的转换步步推进的,更为直观的体现了“以歌行路”。

图1 “欢·大路”演唱中的歌调变换与曲体结构关系

谱例1 广西平果市“哈嘹”;陆顺红、黄月辉演唱;朱腾蛟记谱⑭本文中的谱例均为笔者根据在广西平果市与云南文山壮族苗族自治州实地采录录音记谱。

谱例2 广西平果市“嘶咯嘹”;陆顺红、黄月辉演唱;朱腾蛟记谱

谱例3 广西平果市“哈嘹+嘶咯嘹”;陆顺红、黄月辉演唱;朱腾蛟记谱

上述笔者分析的主要是传统对歌活动中的“歌路”,但实际上,在当代的网络对歌与歌台赛歌中,歌者同样需要遵循一定的“歌路”进行对唱。笔者通过多年在壮族对歌的微信群和QQ群中的观察与聆听发现,即使是在网络的虚拟空间里,歌者仍然需要沿着邀歌、推辞歌、盘问歌、探情歌、分别歌的“歌路”进行对歌。在政府组织的歌台赛歌中,赛制本身也具有“歌路”的性质,例如笔者曾两度参与“河池市铜鼓山歌艺术节·歌王擂台赛”,其赛制要求对歌双方首先各自演唱一首“自报家门歌”进行自我介绍,然后由攻擂方抽签决定接下来的对歌主题(如赞美家乡、环保宣传等),这一主题其实就是“歌路”方向,双方在十五分钟的对歌中,所编的歌词内容都必须紧扣主题,不得跑题。在靖西市“歌台赛诗”活动中,按照惯例在正式比赛开始之前需要进行“踩台”[caij daiz],有踩踏歌台让它热闹起来的含义,其形式是邀请一支外地来的女歌队与一支本地声望较高的男歌队进行一组对唱,以此开启整场比赛。而比赛结束后,还要进行“耐台”[nai daiz],“耐”是“说礼貌的话”的意思,由参赛的歌队通过歌唱表达对主办方的感谢与祝愿,以此结束整场歌台对歌。⑮参见陆晓芹:《“吟诗”与“暖”:广西德靖一带壮族聚会对歌习俗的民族志考察》,桂林:广西师范大学出版社,2016年。

萧梅在《唱在巫路上——广西靖西壮族“魔仪”音声的考察与研究》⑯萧梅:《唱在巫路上——广西靖西壮族“魔仪”音声的考察与研究》,载曹本冶主编:《中国民间仪式音乐研究·华南卷》(下),上海:上海音乐学院出版社,2007年。《“巫乐”的比较:“以歌行路”》等系列文章中,分析阐述了靖西壮族执仪者mot在仪式中依靠附体而频繁更换身份,并以“呼应”式的歌唱实现“巫路”的通达以及巫者在宇宙天人的不同层次间的穿行,无形世界与有形世界由“路”得以连接与互动,“以‘路’作为‘对歌’行路的凭借,是一种‘神性’或‘形而上’的象征”⑰萧梅:《“巫乐”的比较:“以歌行路”》,《民族艺术》,2012年,第4期,第39页。。在笔者的壮族对歌研究中,“歌路”在歌唱主体间的交互与应答中得以行进,同时通过“歌路”,歌唱主体间实现了情感由浅到深、社会关系由生到熟的转换。“歌路”中的制度性展演、仪礼以及社会关系的转变使得对歌具有了仪式性。

二、“何以呼唤你”:对歌中的主体称谓与互动关系

我曾在田野考察中演唱这首歌(见谱例4),却被众人“嘲笑”。2017年11月,我来到广西西林县,在当地朋友韦强的陪同下前往那劳乡进行田野考察。采访顺利结束后,当地村民邀请我们留下来吃晚饭。吃饭时,村民纷纷向我们唱起酒歌。或许是因为好酒壮胆,我决定唱一首之前在其他地区学唱的壮族歌曲(与当地壮民同为布瑞支系的歌曲),回敬大家,以示感谢。可没想到,我刚开口唱,便有村民开始偷笑。我虽不明所以,但还是把这首歌唱完了,没想到更是引来了大家的哄堂大笑。我问大家是否是我唱错了,村长笑着对我说:“没事没事,不知者无罪嘛”。我转头望向同样一直在笑的韦强,询问他:“为什么你们都笑啊?是我哪里唱得不对吗?”韦强回答道:“你知道‘玉内’是什么意思吗?哪有一开口就唱这个的啊,没有人这么唱的啦。”

谱例4 “吩·喂咧”;朱腾蛟记谱

想了好一会儿我才反应过来,“玉内”是我在每句歌词前后的衬腔中唱到的一个词。我在学唱这首布瑞山歌时,歌师确实不是用这个词起腔的,可我在听其他录音时,时常听到这种起腔方式,我尝试过后,觉得更顺口更好唱,于是在自己练习时就习惯用这个词起腔了。之前歌手都跟我说起腔中的衬词都是没有实际含义的,有时候用不同的词只是每个人的习惯不同而已,那这样一个“没有含义的词”又为何会引来人们的大笑呢?

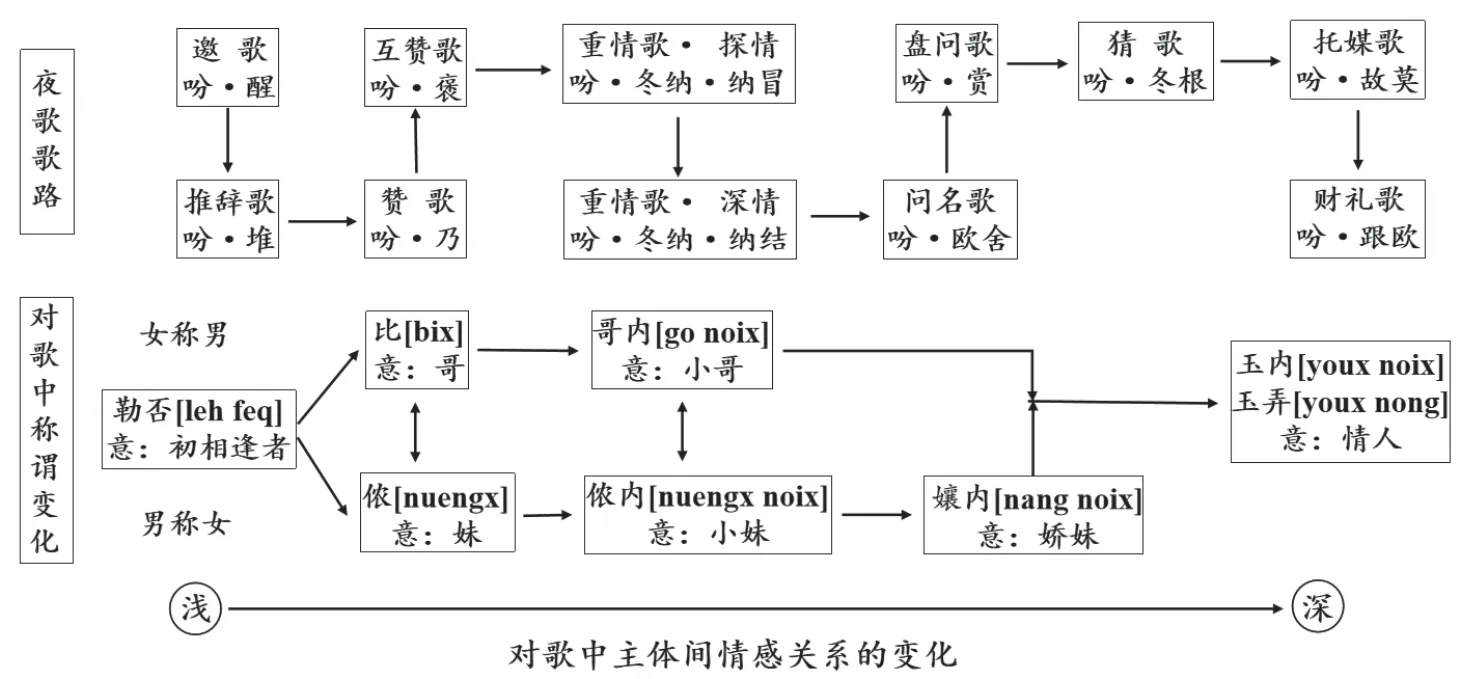

通过采访,我才得知,原来“玉内”[youx noix]一词不仅是有具体含义,而且是对所唱之人的称谓,译成汉语竟是“情人”,只有男女准备进入恋爱关系或已经正处在恋爱中时才会在歌中如此称呼对方。显然在座的人中,并没有我的“情人”,所以才引来大家的大笑。此外,我所演唱的是一首在一般对歌开始时唱的“邀歌”,即使是在壮族的情歌对唱中,也不会有人一开始就直接称呼对方“情人”,而是需要一个“过程”,即随着双方在“歌路”中感情的不断深入,对歌中的称呼也在不断变化。据当地村民所说,对歌刚开始时,如果是完全不认识的两人初次见面,男女双方互称彼此“勒否”[leh feq]。若是彼此之前见过面或认识,男方一般称呼女方为“侬”[nuengx],意为“妹”,而女方称男方为“哥”[go]或“比”[bix],都是“哥”的意思。但实际上,这时两人还并不熟悉,虽然只是普通朋友,但也习惯以哥妹相称。“哥”与“妹”的称呼一般与双方的实际年龄无关,无论男方比女方年纪大或是小,女方都会称对方为“哥”,而男方也同样会一直称呼女方为“妹”,如果不懂这一规矩的男方,在歌中称比自己年龄大的女性为“姐”,不仅女方会生气,而且会被其他人耻笑。当对歌对到有一点感情时,男方改称女方“侬内”[nuengx noix],意为“小妹”,而女方称男方“哥内”[go noix],即“小哥”。双方感情再深一层后,男方就称女方为“孃内”[nang nui],“孃”有“娇滴滴”的意思,“孃内”是“娇妹”。当双方准备进入恋爱关系时,男方就称女方为“玉内”或“玉弄”[youx nong],即情人。

“歌路”在对歌男女双方的交互中层层推进,情感关系不断升温,而对彼此的称谓也随之变换,这无疑是对歌之“礼”的又一表征。(见图2)需要说明的是,在对歌实践中,男女双方的称谓变化并非与“歌路”完全对应,更多时候取决于歌唱主体对于彼此情感深度的判断而进行选择与变换,具有适时性,但称谓变化与“歌路”进行都基于双方情感由浅入深的过程,因而两者的大致方向是基本同步的,具有一定的规约性。如同笔者曾在“邀歌”中使用“玉内”(情人)的唱法就是违反了其规约性,也因此被认为不符合“礼”。

图2 云南广南县壮族布瑞支系的“夜歌歌路”与对歌双方称谓的变化

这次尴尬的经历让笔者意识到,衬腔中的各种称谓对于歌唱主体而言是“唱者有心,听者有意”的。但在笔者的学唱过程中,歌师只传授每首歌的正词,这是传统的学歌与教歌方式。即使当笔者作为局外研究者去询问歌师和歌手歌中衬词的含义时,他们却往往仅将其解释为没有实际意义的“虚词”。这些衬词和称谓于壮族歌手而言,是没法学习,也无需学习的。他们面对不同的场合、歌唱对象以及情感关系变换使用着不同的称谓,是顺“礼”成章的。在衬腔中的固定位置使用不同的称谓,在壮族歌唱中是普遍存在的现象。

歌唱中的称谓无疑是与“为谁而歌”相关的,这其中不仅涉及个体间的关系,亦存在一些集体称谓,如“混来”(大家)、“勒板”(伙伴们)、“啤农来啃”(各位兄弟)等,与壮族对歌的集体性特征相对应。特定的场合和歌唱内容亦需要特定的称谓,例如,到邻村做客、对歌时使用“当洛”或“当板”(寨子);小伙相邀去姑娘家对歌时,要先唱赞歌和答谢家中长辈的歌,需使用“那波”(父辈)和“那乜”(母辈)等。有些称谓使用则具有时代的特征,如平果市的“欢·文”的传统唱法都是使用“老表”(朋友),但据当地老人说,20世纪八九十年代时人们不唱“老表”,而是唱“同志”。笔者在考察网络对歌时,经常听到歌手们喜欢用“网友”“群友”和“粉丝”等称呼。由此可见,歌唱中的称谓不仅是“为谁唱”的问题,亦与“何时唱”“在哪唱”“怎么唱”密切相关,若是在对歌中不遵循称谓之“礼”,不仅会被嘲笑,还会被认为是“不懂唱歌的人”。单就一首歌或一次演唱而言,称谓“掩藏”于衬词、衬腔之中,被认为是“无意义”的内容,但在对歌实践的语境中,这些称谓所蕴含的“礼”与社会关系便得以显现。

三、“歌之忌”:对歌的文化规则与禁忌

在上述分析中,对歌的制度性规范着人们在一定的程式与框架中履行对歌的实践行为,即如何对歌,而壮族社会文化有关对歌的种种禁忌则是时刻提醒着人们在特定情况下的对歌之“不可为”,这亦是对歌的制度性与礼节的另一面。笔者在此将结合田野考察中的经历,就对歌中的禁忌问题展开阐述。

(一)同村(同宗)不歌

“土锅寨”是距离云南广南县县城十余公里的壮族布侬支系村寨,之前在县城时我听说“土锅寨”的男歌手最多、唱得最好。于是2016年11月底,我在当地朋友高永康的带领下专门前往进行考察和采录。进入寨子,我便发现到广南地区的壮族村寨与汉族村落有很大不同,壮族民居之间的建筑距离非常小,有些甚至是共用一堵墙联排修建。之前常听当地壮民开玩笑说,村里要是谁家有人吵架,整个村的人都听得见,此次亲眼目睹,我想所谓玩笑话应该也是实话了,同时,我发现村民间的关系也似乎非常亲密。当我们路过村中小卖部时,恰好遇见高永康的一位朋友,相聊片刻后我得知眼前这位40来岁的中年男子名叫陆秀达,他竟是广南地区小有名气的“网红”,经常在各种网络社交平台上唱布侬山歌。此时他正准备出门去录制山歌短视频,我提出想一同前往,他爽快地同意,我们便一起来到村旁的一片旷野中的水渠边。只见他换上当地壮族的服装,便开始唱了起来,他一边唱一边编歌词,一唱就唱了20多分钟。演唱完毕,我询问他是否能从村里找女歌手来和他对歌,我想了解当地布侬支系是如何对歌的,谁知他一口回绝了,他说:“我们不能跟自己村子里的女人对歌的,我们村子里的人都是沾亲带故的,多少有点亲戚关系,那亲戚之间怎么可以对歌呢?不可以的。”我追问:“你不用和她情歌对唱,唱其他内容的歌也不可以吗?”他回答道:“不可以的,我们这边村里人不对歌,平时对歌都是去外面其他村子,找他们那边的人对的。”⑱陆秀达,男,采访时间:2016年11月29日,地点:云南文山壮族苗族自治州广南县莲城镇土锅寨。这时我才意识到,我的“无理要求”触犯了当地的对歌禁忌。

“同村不歌”的禁忌所体现的是以家庭或宗族为基础形成的壮族传统村落与社会结构,它所涉及是对歌主体之间社会关系的亲疏远近。这一禁忌在壮族地区普遍存在,但各地的制度略有不同。文山的壮族布岱支系不允许同宗(五服之内)的村民之间对歌,但是同村不同宗的村民之间的对歌则是被允许的。桂西北以及文山的布瑞支系不仅不允许同村的人之间对歌,同时当歌手到外村的亲戚家做客时,亦不能参与对歌,婚礼中新郎与新娘以及双方的直系亲属之间不能对歌,而是由各自的伴郎、伴娘或专门邀请的歌手对歌。环江县的壮族允许同村的人之间对唱酒歌,但禁止唱情歌。这一禁忌一般与室内的对歌空间有关,但笔者也发现,它在“网络对歌”中同样具有效力,一般以村落为单位建立的微信群中极少出现对歌的现象,即使是在多个村落或者以乡镇或县为单位建立的微信群中,若是歌手得知是自己村里的人正在微信群里邀歌,歌手同样是绝对不会参与答歌的。

(二)孝期不歌

2016年7月,我来到位于中越边境的广西龙州县考察。通过与村民交流,我得知当地有一位很有名的女歌王,她不仅唱得好,且能演唱当地布岱壮族支系全部五种歌调“·喝”[lwenx hat]。在当地民族中学农老师的陪同下,我们来到了这位女歌王韦大姐所开的米粉店。起初我们的交流非常顺利,她耐心地回答我所提出的问题,但当我们表达希望她能演唱“·喝”的五种歌调时,她却不明原因的表现出非常为难。同行的农老师将她叫到一边,用当地壮语方言聊了很久。后来,韦大姐终于还是同意了我的请求,但当她演唱时却是声音很轻的哼唱,我问她:“平时对歌也是这么小声吗?”,她回答道:“不是的,平时唱起来声音要大一些,但是现在在店里唱太大声的话,让别人听见不太好。”⑲韦大姐(此处不便透露歌手姓名),女,采访时间:2016年7月18日,地点:广西崇左市龙州县。我为了能有更好的录音效果,一直劝说她按照平时对歌的音量演唱,她却再次为难起来。这时,韦大姐的丈夫下班回来,简单问候时,我察觉到他见到我们正在采录韦大姐唱山歌似乎有些不太高兴,他把韦大姐叫到了里面的厨房,两人在讨论着些什么。随后,不知为何他们竟争执了起来,我见此时的情况已不再适合继续采访,便与韦大姐道别后离开了米粉店。

返程途中我询问农老师后方才得知,原来韦大姐的婆婆前一年刚去世,根据当地壮族的传统习俗,家中有老人过世后,其子女晚辈需守孝三年,三年孝期内是不能唱歌的。如果在此期间家中有人唱歌,会被邻里邻居认为是大不孝的行为。但农老师认为我远道而来考察他们的壮族山歌,应满足我采录壮歌的请求,希望我能完整地听到当地壮族布岱支系所有的传统歌调,因而他才努力劝说韦大姐唱给我听,殊不知这却激怒了韦大姐的丈夫。我意识到自己的考察行为触碰了当地的文化禁忌,这也让我对韦大姐深感愧疚。

“孝期不歌”的禁忌在许多壮族地区普遍存在,但对于守孝的期限各地略有不同,例如广南县布瑞支系的孝期为一年,而文山市的布岱支系则为五年。笔者还在考察中发现与此相关的另一个现象,许多壮族地区的山歌唱词为口传的传统唱词,歌手全凭头脑记忆唱词,并在常年的对歌实践中加以巩固,但有些歌手因家中有长辈过世,之后的三年或五年内不再唱歌,因而淡忘了大量的传统唱词,同时长时间不再对歌使其自身的歌唱机理发生变化,当他们在孝期已满之后想再对歌时,却已“开不了口”。

(三)其他禁忌

“同村(同宗)不歌”与“孝期不歌”是壮族各地区普遍存在的对歌禁忌。除此之外,部分地区还有一些地方性的对歌禁忌,但这些禁忌在其他地区有时却不具有普遍性,例如隆林县的壮族在家庭“歌会”中对歌时,只能演唱叙事歌,情歌是禁止在家中演唱的,只能在野外进行情歌对唱,但其他地区却有夜晚专门在家中或家屋附近演唱的情歌(即“夜歌”),甚至这些地区的壮族认为只有“夜歌”才是正统的情歌,白天野外演唱的“情歌”(即“日歌”)是不正经的“野情歌”;在德保地区,正月进行的“歌圩”活动以祈求稻作丰收为目的,因而此时人们在对歌中忌讳提及一些飞禽鸟兽的名称;有些壮族地区(如宜州、环江等地)忌讳在对歌中进行“人身攻击”,而有些地区则非常喜欢在对歌中互相调侃、讽刺,甚至是贬低,并以此为乐,亦体现出某种对抗性。

结 语

本文就对歌之制度性与“礼仪”的阐述,均是以笔者的田野考察中的经历为基础展开的。笔者最初作为局外人“远观”壮族的对歌传统时,看到更多的是主体间自由、愉悦的歌唱景象。随着考察逐渐深入,笔者便隐约察觉到对歌中似乎存在着一种“无形之礼”制约着歌唱主体的行为与歌唱内容,但他们自身对此又并无抗拒,而是发自内心的认可与尊重,这一度让笔者感到困惑。直到笔者在随后的考察中因无知而屡屡犯忌时,才开始意识到自己似乎切身地“触碰”到了对歌之“礼”的边界,对歌的制度性也由此显现。