微创手术治疗胆囊结石合并扩张性胆总管结石的临床研究

万文武,凌俊,丁兵,张勇,蒋辉2,

1.西南医科大学附属医院肝胆外科,四川 泸州 646000;2.西南医科大学临床医学院,四川 泸州 646000;3.内江市第二人民医院肝胆外科,四川 内江641000

retrograde; Cholangiopancreatography

有研究表明,我国胆囊结石的发生率为7%~10%, 其中10%~15%的病人合并有胆总管结石[1-2]。随着微创技术的不断提高,微创手术正逐步取代传统开腹手术[3]。目前,一期腹腔镜下胆囊切除术(laparoscopic cholecystectomy,LC)联合胆总管探查取石(laparoscopic common bile duct exploration,LCBDE)和分期内镜逆行胰胆管造影(endoscopic retrograde cholangiopancreatography,ERCP)/内镜下十二指肠乳头括约肌切开取石术(endoscopic sphincterotomy,EST)联合LC是治疗胆囊结石合并胆总管结石的两种主要方法。前者又可选择一期缝合(primary suture,PS)和T管引流(T tube drainage,TD),以往LC+LCBDE的主流术式为LC+LCBDE+TD,但长期携带T管严重影响病人术后生活。近年来,LC+LCBDE+PS发展迅速,适应证逐步扩大。LC+LCBDE+PS和ERCP/EST+LC具有相似的安全性和有效性,但是具体选用何种术式尚存在争议[4],且国内外对于胆囊结石合并扩张性胆总管结石手术方式选择的报道较少。本研究通过回顾性分析我院159例病人的临床资料,比较了LC+LCBDE+PS与ERCP/EST+LC治疗胆囊结石合并扩张性胆总管结石的疗效差异。

资料与方法

一、一般资料

筛选2017年7月至2019年7月内江市第二人民医院收治的胆囊结石合并扩张性胆总管结石病人的资料。纳入标准:(1)均经腹部B超、磁共振胰胆管造影(magnetic resonance cholangiopancreatography,MRCP)或CT等辅助检查确诊为胆囊结石合并胆总管结石病人;(2)胆管扩张,直径>8 mm;(3)病人有至少1年的随访资料且资料完整。排除标准:(1)心肺功能不全者;(2)有胆道或上腹部手术史者;(3)术前并发急性化脓性胆管炎、急性胰腺炎、重度黄疸者;(4)影像学提示合并肝内胆管结石、胆管肿瘤、十二指肠肿瘤。入院时详细告知了病人及家属两种治疗的优缺点,由病人及家属自愿选择同期或分期手术。而是否行一期缝合是术者根据术中情况来决定的:术中反复确认胆总管内无结石残留,胆总管下端通畅,Oddi括约肌功能良好,胆管壁无明显炎症水肿时选择一期缝合,否则置T管引流。

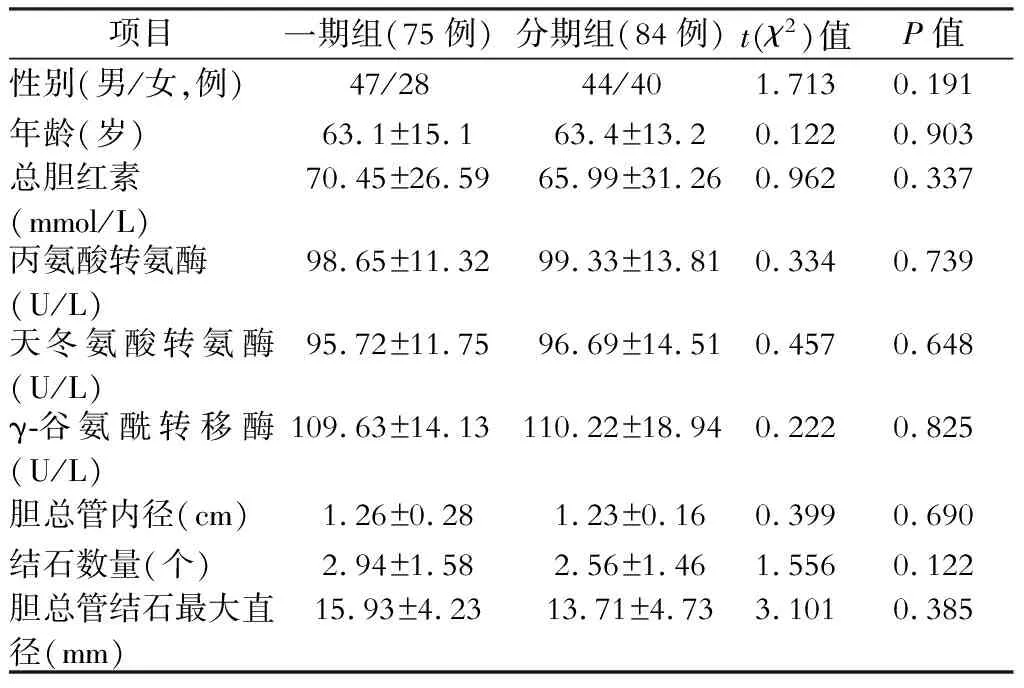

最终,共纳入159例病人,一期组75例,行LC+LCDBE+PS;分期组84例,行ERCP/EST+LC。两组病人年龄、性别、术前肝功能等基线资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性(表1)。本研究获得医院伦理委员会批准(批件号:20210401),病人术前均签署知情同意书,所有手术由同一手术团队完成。

表1 两组病人基线资料比较

二、术后随访及诊断标准

查阅出院病历,统计两组病人基线资料、住院费用、住院时间及近期并发症等,电话、再入院及门诊随访术后远期并发症,所有病人随访至2020年12月。术后腹腔引流液中总胆红素浓度超过正常血浆总胆红素浓度上限的3倍且持续时间≥3 d,或因胆汁性腹腔积液需行介入治疗或再次手术时诊断为胆漏。术后引流管引流出鲜红色血性液或血红蛋白和红细胞比容持续下降时诊断为出血。血淀粉酶超过正常上限值3倍以上,且合并有典型胰性腹痛时诊断胰腺炎。结石残留被定义为术后6个月内经影像学检查提示有肝外胆管结石,结石复发定义为术后6个月以上经影像学检查提示有肝外胆管结石[5]。

三、手术方法

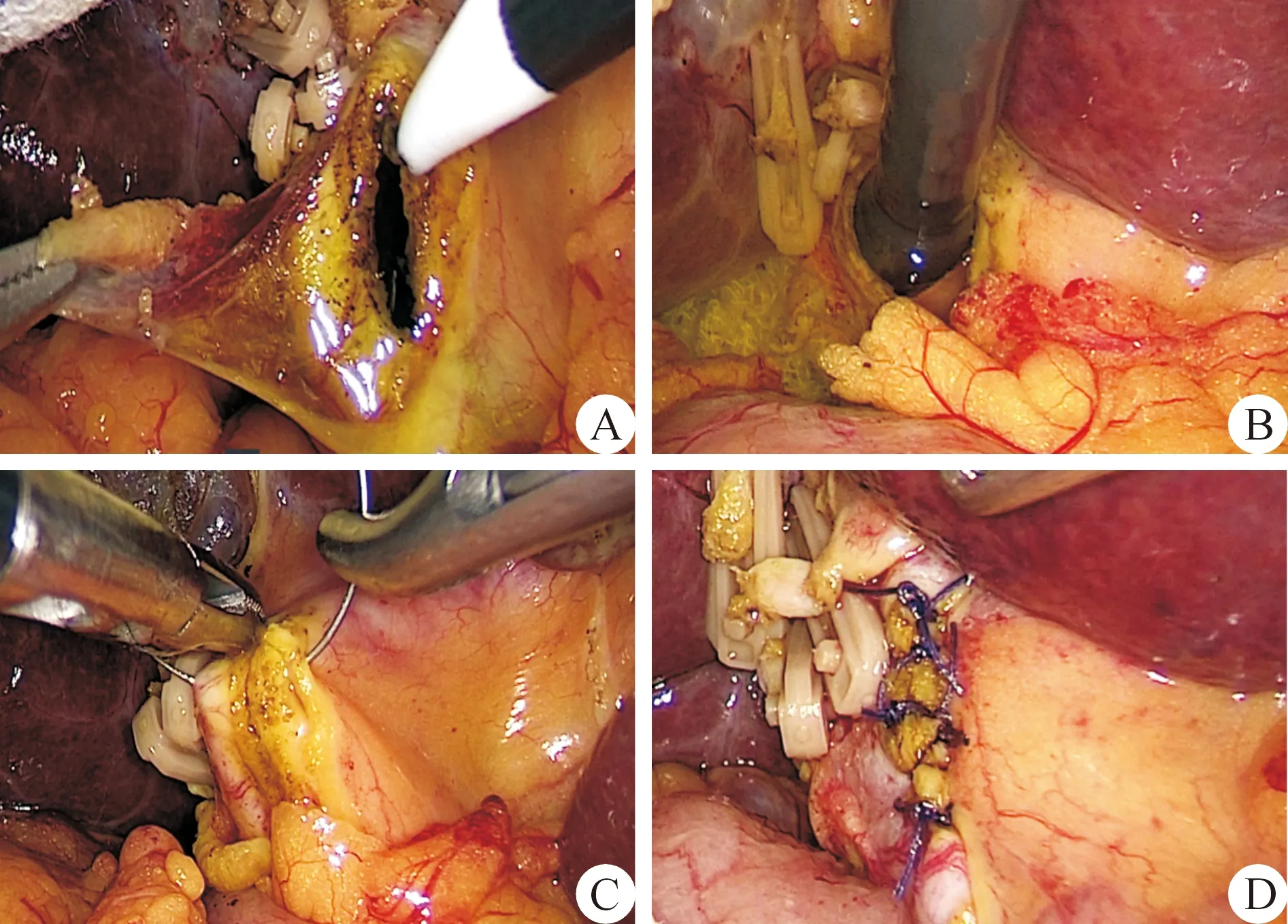

1.一期组(LC+LCBDE+PS) 病人平卧位,在全身麻醉下行三孔法(必要时四孔法)进入腹腔,充分暴露胆囊三角,游离胆囊动脉及胆囊管,夹闭并离断胆囊动脉,胆囊管可暂不离断留作牵引。明确胆总管解剖位置后,沿胆总管长轴切开约1 cm,用胆道镜探查左右肝管至二级分支,再探查胆总管远端至十二指肠乳头。用网篮取石,若结石嵌顿或较大,可联合术中钬激光碎石后取出。结石取尽后,再次探查肝内外胆管及十二指肠乳头,确认胆管内无结石残留,胆道通畅无狭窄;并将网篮通过乳头,确保乳头通畅。然后使用4-0普迪思可吸收薇乔线间断缝合胆总管切口,缝合起始至切口上下端0.5 mm左右,针距1 mm左右(图1)。随后切除胆囊,留置腹腔引流管于Winslow孔。

图1 腹腔镜胆总管探查、一期缝合术操作要点图 A.纵行切开胆总管约1 cm;B.胆道镜探查左右肝管至胆总管远端;C.缝合起点至切口上端0.5 mm;D.针距1 mm间断全层缝合切口

2.分期组(ERCP/EST+LC) 病人左侧卧位,通过十二指肠镜经十二指肠乳头开口处注入造影剂行胆管造影。明确胆管粗细、结石部位及数量后,行EST并用网篮取石,结石较大时经碎石后取出,结石取净后放置鼻胆管引流。术后常规予以抗生素、生长抑素及抑酸药物,术后2 d复查胆道造影明确胆道通畅后拔除鼻胆管。术后2~3 d复查血常规、肝肾功、血淀粉酶基本正常后行LC。若出现并发症,则择期行LC。行ERCP不成功的病人,改行LC+LCBDE或开腹手术。

四、统计学处理

结 果

一、两组术中及术后资料比较

两组病人手术成功率、结石残留率差异均无统计学意义(均P>0.05);一期组住院时间更短、住院费用更低(均P<0.001)。在近期并发症方面,两组总体差异无统计学意义(P=0.637),但一期组胆漏的发生率较高(P=0.037),分期组胰腺炎的发生率较高(P=0.044);在远期并发症方面,分期手术发生率明显高于一期手术(P=0.043),主要为反流性胆管炎(P=0.026)。(表2)

表2 两组病人术中及术后资料比较

二、手术失败及术后并发症处理情况

本研究共5例结石残余,于术后复查彩超时发现,均再次行ERCP取净结石。共11例手术失败,一期组2例因 Mirizzi综合征中转开腹,3例因炎症致密粘连中转开腹手术;分期组4例因十二指肠憩室插管失败改行LC+LCBDE,1例因乳头水肿插管失败改行LC+LCBDE,1例因操作过程中十二指肠穿孔改开腹手术。

一期组发生6例胆漏,经通畅引流及积极抗感染治疗后痊愈;1例胰腺炎,经禁食、抑酸、抑酶、抗感染治疗后痊愈;1例胆管壁出血,经静脉及血浆引流管推注止血药物后出血停止。分期组发生1例胆漏,7例胰腺炎;2例出血于ERCP术中行钛夹止血成功,1例穿孔改开腹手术。共3例结石复发病人于随访时发现,入院后再次行ERCP取净结石;两组各1例病人因腹痛、黄疸再次入院,诊断为胆道狭窄,行Roux-en-Y胆总管空肠吻合术。

讨 论

近年来随着微创技术的发展,LC+LCBDE和ERCP/EST+LC逐步成为治疗胆囊结石合并胆总管结石的两种安全且有效的方法[6-7]。同时,前者在胆管取石后又可选择一期缝合和置T管引流两种方式。国内外研究[8-9]发现一期缝合住院时间和术后并发症发生率较T管引流均明显降低。随着传统观念的改变,在掌握一定的适应证后,胆管一期缝合正逐步替代T管引流。

20世纪70年代,ERCP/EST在国内开展,其具有痛苦小、恢复快、安全性高、可重复操作等优点。特别是对一些特殊人群特别适用,如一般情况较差、高龄或重度黄疸、重症胰腺炎等病情危重无法耐受胆管切开探查者[10]。优点虽多,但ERCP/EST术破坏了Oddi括约肌,损伤了胆道正常的开闭功能,研究报道[11],其术后远期并发症(结石复发、胆管炎、Oddi括约肌狭窄、肠液反流等)发生率为9.7%~24%。对于中青年病人,应优先考虑保留Oddi括约肌功能。且ERCP/EST术对结石直径及大小有一定要求,通过查阅文献及结合临床经验,我们认为,当结石直径>1.5 cm,数量>5个时,取石耗时长且难度大。

20世纪90年代,LCBDE首次用于治疗胆总管结石,随后,LC+LCBDE发展成为胆囊结石合并胆总管结石的首选手术方式。Lee等[12]认为LC+LCBDE对各年龄阶段人群均适用,且安全有效。该术式扩大了胆道检查及取石范围,上可至左右肝管,下可至十二指肠乳头,且不受结石大小及数量的限制,可用于结石较大或数量较多时[13]。20年来,其又发展出一期缝合和置T管引流两种方式。最近一篇RCT[14]研究显示胆总管一期缝合的安全性及有效性优于T管引流。一期缝合不仅可避免因放置T管所导致的术后电解质紊乱、酸碱平衡失调及T管滑落和拔除后所致的胆漏等风险, 也可达到术后快速康复目的,更能体现微创治疗优势[15]。目前,对于LC+LCBDE+PS术的适应证并无明确标准,多数认为对于胆管无明显炎症、水肿、狭窄时,经反复确认胆管远端通畅、结石取尽者,可一期缝合胆管[8]。但该技术不仅要求术者具有熟练的腹腔镜及胆道镜操作技术,还要具备过硬的腹腔镜下缝合打结技术及与扶镜手的密切配合。因此,一期缝合的适应证为:(1)胆总管扩张直径>0.8 cm;(2)胆总管内无结石残留;(3)胆总管下端通畅,Oddi括约肌功能良好,胆管壁无明显炎症水肿;(4)无胰腺炎、重度黄疸及肝功能损害;(5)熟练的腹腔镜下缝合技术[16-17]。此外,为降低胆漏发生率,在缝合胆管时应合理选择细针细线间断全层缝合胆管壁,使其浆膜化,针距1 mm左右,局部可使用生物蛋白胶或速即纱覆盖。

本研究结果显示,一期手术在住院费用及住院时间上具有明显优势。因为分期手术需要内镜相关的耗材,费用高昂,且需分两步完成治疗,增加了住院相关费用。而LC+LCBDE+PS手术同期完成,术后无需放置T管,减轻了病人术后疼痛不适,避免胆汁引流体外,加速其回流肠道,促进肠道蠕动,加速肛门排气,从而缩短住院时间,减少住院费用。王国泰等[18]研究显示,LC+LCBDE+PS与ERCP/EST+LC手术成功率分别为94.4%和95.1%,结石残留率分别为3.3%和4.9%,与本研究结果相似,均具有较高的成功率及较低的结石残余率,证明两种方式均安全有效。在近期并发症方面,两组总体差异无统计学意义(P=0.637)。但一期手术胆漏的发生率较高(P=0.037),考虑为切除胆囊后无胆囊缓冲作用且无T管引流作用,当胆道压力一过性增加时,胆汁少量渗出;当然,术者的间断全层缝合技术也可能会直接影响胆漏的发生率,但任何新模式的开展在技术上很难获得清晰的学习曲线。Liu等[19]的报告显示,胆道手术中有经验的外科医生胆漏发生率为5.6%,没有经验的外科医生为17.1%。显然,可以通过积累技术经验来减少术后胆漏。且本研究病例均为B级以下胆漏,经通畅引流和积极抗感染治疗后痊愈。本研究中分期手术胰腺炎的发生率较高(P=0.044),这可能与ERCP术中导丝反复插入有关。在远期并发症方面,分期手术发生率明显高于一期手术(P=0.043),主要为反流性胆管炎(P=0.026),分析原因为行ERCP/EST术时,Oddi括约肌被切开损伤了胆道正常的开闭功能, 增加了胆肠反流的机会,从而不可避免地增加了反流性胆管炎的发生率。两种手术方式各有优势,各有不同的并发症。但就远期并发症而言,ERCP+LC相对较多,从我们对病人的长期随访来看,往往远期并发症才是影响病人术后生活质量的重要因素。故我们认为选择手术方式时,侧重考虑远期并发症是有必要的。

本研究也存在不足之处:首先,这是一项回顾性研究,手术方式是主观而非随机选择的,故纳入病例不免存在选择偏倚。其次,胆囊结石合并扩张胆总管结石的微创处理方式还有很多,如同期联合内镜技术等,但笔者所在医院为市级三甲医院,ERCP技术开展至今尚且只7年,而同期联合内镜技术仅开展1年,病例数尚不能达到要求,且四川是中国西部的省份,我们面对的病人多数来自农村,大多数病人负担不起支架或球囊等昂贵的材料费用。因此在选择手术方式时,住院费用也是需要我们着重考虑的问题。

综上所述,一期手术和分期手术均为治疗胆囊结石合并扩张性胆总管结石的安全有效方式。ERCP/EST+LC痛苦小、恢复快、安全性高、可重复操作,对一般情况较差、高龄及病情危重无法耐受胆管切开探查者特别适用。LC+LCBDE+PS既能保留Oddi括约肌功能,也可避免T管相关弊端,术后并发症更少,并能最大程度缩短住院时间,减少住院费用,更有利于病人术后快速康复。