埃及社会救助制度变迁:从路径依赖到路径突围

白韶璞

社会救助是确保一个国家稳定和实现社会公正的重要手段。世界主要国家均通过社会救助制度为弱势群体提供满足最低生活需求的资金和实物,帮助他们摆脱生活困境。现代埃及建成了相对完善的弱势群体救助制度,形成了由社会援助计划、食品补贴计划以及社会发展基金组成的社会安全网。埃及社会救助制度经过历史演变,已与埃及政治变迁高度黏合,成为直接决定政权合法性的重要指标,这一过程不仅反映出制度本身的发展历程,更呈现出埃及国家与民众互动关系的变化。

一、历史制度主义:埃及社会救助制度的理论分析框架

本文运用历史制度主义的分析框架,考察埃及社会救助制度变迁的历程及其与埃及政治的关系。

(一)理论分析框架:历史制度主义

历史制度主义作为新制度主义的重要流派,最早由斯文·斯坦莫(Sven Steinmo)、凯瑟琳·西伦(Kathleen Thelen)等人提出。①Kathleen Thelen and Frank Longsteth,eds.,Structuring Politics:Historical Institutionalismin Comparative Analysis,Cambridge:Cambridge University Press,1992,p.1.它以历史作为分析工具,通过历史发展中的事件序列来分析制度变迁的动力机制及复杂特征,试图建构制度的形成、稳定和变迁模型。历史制度主义的研究涵盖国家制度变迁、宏大社会制度变革、具体制度政策研究(如福利制度和劳工政策)等内容。②刘圣中:《历史制度主义:制度变迁的比较历史研究》,上海:上海人民出版社2010年版,第3页。制度作为历史制度主义最重要的研究对象,被界定为“嵌入政体或政治经济组织结构中的正式或非正式的程序、规则、规范和惯例”。③Peter A.Hall and Rosemary C.R.Taylor,“Political Science and the Three New Institutionalisms,”Political Studies,Vol.44,No.5,1996,p.6.这种宽泛的制度解释使它能够结合宏观制度背景与微观行动者行为,从中观层面展开具体制度和政策研究。一方面,历史制度主义者认为国家宏观制度背景制约具体的制度和政策,如艾伦·伊默古特(Ellen Immergut)提出,在不同的政体下,制度不但对特定的政策选择设置障碍,而且最终框定可供选择的清单。④[美]斯文·斯坦莫:《什么是历史制度主义》,李鹏琳、马得勇译,载《比较政治学研究》2016年第2期,第78页。另一方面,影响具体制度和政策的决定因素并非来自宏观制度背景这一外部动力,而是来自其本身。

历史制度主义关于制度变迁路径和动力的解释经历了由外部决定论到内部动力推动机制的演进。早期历史制度主义运用断裂均衡(punctuated equilibrium)理论来解释制度变迁,认为制度是在受到外部冲击下形成和变迁的,然后经历漫长的制度稳定阶段。随着历史制度主义的发展,一些学者开始关注行动者各自实现其目标的复杂互动的长时段演化及其后果,并将行动者同其挑战者共同置于制度当中。①[美]伊丽莎白·桑德斯:《历史制度主义:分析框架、三种变体与动力机制》,张贤明译,载《学习与探索》2017年第1期,第44页。他们建立起了多重机制互动下的制度变迁分析框架,制度开始与各种变量一道处于因果链中影响政策的变化。在各种变量中,政策参与主体是推动政策变化的关键因素,正是他们之间的博弈与互动推动了政策的延续和变迁。

在制度变迁的解释中,关键节点和路径依赖是两个重要概念。关键节点(critical junctures)指在对制度产生重大影响的某一较短时段的事件序列。关键节点作为事件序列和时间序列逻辑排序的结果,二者共同诠释历史的重要性,对制度产生持续的重要影响。②从时间观的角度看,关键节点指向一个相对较短的时期,这里的较短是相较于制度延续的长时段而言。从事件观的角度看,关键节点既可以是某一件事,也可以是一系列事件的集合,其中包括行动者的策略选择、活动以及其他偶然性事件,它们全部或者部分对制度产生重大的影响。关于关键节点的确定,科利尔夫妇(Ruth Berins Collier and David Collier)认为,如果假设的关键节点对制度的变迁没有产生作用,那么这个假设就不是关键节点。③刘圣中:《历史制度主义:制度变迁的比较历史研究》,第158页。关键节点锁定了历史变迁中重要的转折点,这一时期的偶然因素会影响其后较长时间段的制度模式。当代历史制度主义学者将关键节点作为制度变迁的起点,认为制度经历关键节点后,因受到过去各种政治变量的影响出现制度惯性,形成基于旧制度的强化和延续形式。

路径依赖(path dependency)指历史进程中某种重要的制度、结构、社会力量、重大事件或其他关系对当前制度结构所产生的方向、内容和模式方面的同质性的依赖性影响。关于路径依赖形成的原因,保罗·皮尔逊(Paul Pierson)将经济学增长回报概念④增长回报即旧系统因素对现有技术、制度和关系的维持和强化功能形成积极的回报性反馈。在经济领域,旧技术、经验、制度规范将不断发挥自我维持和自我强化功能,使随后发展的技术选择、制度变革和总体效果具有过去的要素特征,并倾向于维持过去的结构和关系,和其他选择相比形成一种优势地位。运用在政治学领域,提出旧制度的特征和内在结构不断自我强化,现制度受旧制度、社会力量和关系要素的影响,只能在原有制度基础上调整、提高、转换和增强,完成制度的再生产,现制度延续旧特征并趋于稳定,生成制度的路径依赖。

(二)埃及社会救助制度及研究背景

社会救助指国家以立法或行政手段来为因灾害或经济等多种原因收入下降或收入中断而陷入贫困的社会成员或家庭提供补偿的制度,属于最基本的社保制度。①钟仁耀:《社会救助与社会福利》,上海:上海财经大学出版社2013年版,第19页。其内涵表现为国家作为社会救助的主体性特征、社会救助对象的有限性以及社会救助的条件性特征。尽管各国的社会救助在内涵上具有统一性,但是不同国家形成不同的制度形式,导致其救助呈现出不同的内涵和外延。

由埃及政府主导的“社会援助计划”(Social Aid and Assistance Programme),旨在通过支持和保护贫困家庭、照料低收入者、提高贫困群体生活水平、向他们提供优质服务、鼓励私营部门参与其中,为公民建立社会安全网。以减贫为主要目标的埃及社会救助制度涵盖三个方面:一是以现金支持的形式实现最低基本收入保障;二是完善卫生,教育、饮用水、粮食安全和住房等基本社会服务;三是通过就业和创造机会实现社会融合。埃及社会援助对象主要是无法工作的人群,包括离异妇女、寡妇、孤儿、遭遗弃妇女、终生未婚妇女以及家中身残、贫困和年迈的男性。从支出结构来看,埃及每年用于社会救助计划的资金支出主要包括食品消费补贴、现金转移支付项目以及社会发展基金计划三类。

关于埃及社会救助制度的研究,国内学界主要聚焦社会救助制度的历史演变、制度特征和机制问题三个方面。其中,关于制度变迁,学界普遍认为埃及1977年“面包暴动”事件是该国食品制度变化的分水岭。李超民指出,社会救助制度已成为埃及统治精英追求合法性的一项内容,尤其是实物补贴制度已经成为政府和人民之间的广泛“社会契约”的符号,难以从根本上进行改革。②李超民:《埃及社会保障制度》,上海:上海人民出版社2011年版,第223页。国外学界主要对埃及现行社会救助方案进行实证评估。近年来,与历史制度主义相关的理论被运用到埃及制度变迁的分析中,塔米·古特纳(Tammi Gutner)认为埃及政府的社会救助政策旨在通过提供商品和服务维持其合法性。③Tammi Gutner,“The Political Economy of Food Subsidy Reformin Egypt,”International Food Policy Research Institute,FCND Discussion Paper,No.77,1999,p.3.萨迪克(Larbi Sadiki)指出埃及的粮食补贴是将面包等基本商品作为政权购买公众支持的工具,将其比作“独裁者确保和平和稳定的民主面包”④Larbi Sadiki,“Towards Arab Liberal Governance:From the Democracy of Bread to the Democracy of the Vote,”Third World Quarterly,Vol.18,No.1,1997,p.127.。川村由介则指出穆巴拉克时期埃及社会福利体系扩展与变化的根源是维持其威权统治。⑤Kawamura Yusuke,Social Welfare under Authoritarian Rule:Change and Path Dependence in the Social Welfare Systemin Mubarak’s Egypt,Ph.D.dissertation,Durham:Durham University,2016.

目前学界研究成果较完整地勾勒出从纳赛尔到穆巴拉克时期埃及社会救助制度历史变迁的轮廓,但聚焦制度变迁的研究不多,无法充分揭示制度变迁的原因和动力。事实上,埃及社会救助制度作为国家宏观制度框架下的一种中层制度,不仅深受不同时期国家宏观政治经济制度的影响,而且特定时段的事件序列、制度相关主体的行动策略深刻影响着社会救助制度的发展阶段和方向,形成了埃及社会救助制度路径依赖与路径突围两个发展阶段。历史制度主义作为研究制度变迁的重要理论工具,能够清晰呈现出推动制度发展的动力因素。本文运用历史制度主义分析范式研究埃及社会救助制度变迁,通过制度背景、关键节点、参与主体的行动策略架构的综合分析框架(见图1),对纳赛尔至穆巴拉克时期埃及社会救助制度路径依赖的形成机理、塞西执政以来埃及社会救助制度的改革进行分析,以期从更大的历史视野考察埃及社会救助制度变迁的历程及其与埃及政治的关系。

二、埃及社会救助制度的历史变迁

埃及社会救助的传统延续了上千年,深深融入国家发展的血脉之中。埃及宪法规定,国家有义务支持弱势公民,减轻弱势群体的生活和就业风险。帮助穷人的理念使得埃及决策者始终把救助事务列为国家优先事项,以实现社会正义和政治稳定。从纳赛尔时期至塞西时期,现代埃及社会救助制度大致经历了制度形成、过度扩张、制度锁定、路径突围四种形态。

(一)纳赛尔时期:现代埃及社会救助制度的形成

纳赛尔时期沿袭了法鲁克王朝后期的救助系统以及二战时期埃及的食品补贴制度,形成了现代埃及社会救助制度体系。

二战后,埃及面临严峻的社会问题,政府被迫在1950年制订《社会救助法案》,提出由国家财政向有子女的寡妇、孤儿、全残者、老人等具有特殊需求的群体提供社会救助金。①戴晓琦:《埃及社会保障制度的出现及特征(上)》,载《阿拉伯世界》2003年第1期,第13页。政府计划每年投入600万埃镑(占国民收入的0.5%)用于实施社会援助计划,②Asya El-Meehy,Rewriting the Social Contract:The Social Fund and Egypt’s Politics of Retrenchment,Ph.D.dissertation,Toronto:University of Toronto,2009,p.81.但当时计划仅处于文本阶段。1956年纳赛尔开始推行阿拉伯社会主义的构想,其“社会正义”思想推动了现代埃及社会救助制度的形成和完善。1964年,政府颁布新的《社会援助法》,扩大救助对象,将离异妇女纳入救助范围,同时扩大养老金申领者的范围;③1964年埃及新救助法规定,养老金申领者进行有偿劳动的收入不超过养老金的50%(1950年法救助法则为40%)时,可正常领取;收入占比超过50%的,养老金则会相应减少。新法律通过提高申领者收入在养老金中的占比,扩大了申领者的范围。政府还放宽申请条件,任何公民都有权获得社会援助。随着新法律的实施,埃及救助计划支出从1963年的127万埃镑增至1971年的303万埃镑。④Kawamura Yusuke,Social Welfare under Authoritarian Rule:Change and Path Dependence in the Social Welfare Systemin Mubarak’s Egypt,p.98.食品补贴项目是埃及社会救助制度的另一关键组成部分。食品补贴项目形成于二战时期,当时政府启动补贴项目,向每个埃及人提供糖、煤油、粗棉纺织品、食用油和茶叶等必需品。纳赛尔时期,政府通过分配卡为符合条件的家庭提供特定配额的补贴商品,并采取市场渠道限量免费发放大饼。该时期的食品补贴计划更多是为工人提供廉价食品,推动国家工业化,其实质是一种农业向工业财富的转移机制。

埃及社会救助制度伴随国家工业化和现代化而形成,纳赛尔政府早期通过维持稳定的食品补贴来笼络工人为国家工业化进程服务。阿拉伯社会主义中的济贫理念使得社会救助计划转变为埃及社会救助制度的重要组成部分,食品补贴项目成为社会福利的重要内容,政府通过救助计划和食品补贴项目保护弱势群体的方式彰显社会正义。凭借为民众提供生活必需品的政治策略夯实纳赛尔政府的政治合法性,在政府与民众之间初步架构起以此为原则的“社会契约”。

(二)萨达特时期:民粹主义驱使下救助制度的过度扩张

1970年萨达特执政后,面对国内经济财政困境,开始推行政治经济自由化改革,社会救助制度进入大范围扩张阶段。

萨达特的开放型经济策略将埃及带入全球市场,在政府财政补贴支持下,食品补贴体系不断扩大,更多商品(如豆类、鱼、肉等)被纳入进来,补贴商品数量一度高达18项。当时,超过90%的埃及民众都可获得补贴食品,纳赛尔时期建立的分配卡制度在萨达特时期失去了意义。食品补贴系统的极度膨胀给国家造成严重的财政负担,政府不得不在1977年1月宣布大幅削减食品补贴。尽管许多商品价格保持不变,但埃及国内仍爆发了大规模民众骚乱和罢工,政府被迫停止了这一计划。1971年至1981年的十年间,埃及食品补贴支出占政府总支出的比例从1971年的0.2%(300万埃镑)上升到14%(约14亿埃镑)。①Karima Korayem,“Food Subsidy and the Social Assistance Programin Egypt:Targeting and Efficiency Assessment,”Topics in Middle Eastern and African Economies,Vol.15,No.1,2013,pp.4-5.政府还将弱势群体纳入社会保险体系。萨达特时期社会保险体系与社会救助体系的界限变得模糊,社会保险与社会救助同时为扶贫计划提供支持。1977年,政府加大了向未参加社会保险群体进行资金援助的力度,并为未婚女性设立“贞操养老金”。②Iman Bibars,Victims and Heroines:Women,Welfare and the Egyptian State,London:Zed Books,2001,p.83.1980年政府设立“萨达特养恤金”,保障孤儿和离婚、丧偶和被遗弃的妇女以及老人、男性无法工作的家庭的基本生活。

萨达特时期埃及社会救助制度的发展呈现出民粹主义驱使下过度扩张的特点。食品补贴项目向全民普及标志着纳赛尔时期带有扶贫功能的救助系统逐步向全民福利体系演变,推动工业化的属性也转变为通过建立向民众提供廉价食品以抵消新自由主义改革消极影响的补偿机制。政府依靠这种向全民普惠的扩张性社会策略,成功应对了国内政治经济改革危机,确保了政权稳定。随着食品补贴计划的持续扩张,政府财政不堪重负,但纳赛尔时期初步确立的食品补贴计划经过十余年的发展,已成为直接影响民众生计、维护政权合法性的重要基础,成为政府与民众之间的“社会契约”。③李超民:《埃及社会保障制度》,第223页。1977年“面包暴动”表明这一“社会契约”在埃及已根深蒂固,政府无法取消补贴或者进行激烈改革,食品补贴计划与社会援助计划不仅成为埃及政府彰显社会正义的重要手段,而且“社会契约”也成为影响社会救助制度发展的关键因素。

(三)穆巴拉克时期:制度锁定的“有限选择”

1981年穆巴拉克上台后,社会援助计划进一步扩大。政府将“萨达特养恤金”更名为“穆巴拉克养恤金”④该养恤金计划救助群体为孤儿、寡妇、老年人、离婚妇女、残疾人(完全残疾)、囚犯家庭(刑期为三年及三年以上)和50岁及以上未婚妇女。,纳入每月援助计划。1991年,政府为应对新一轮经济自由化改革的负面影响,建立“社会发展基金”①政府通过1991年第189号总统令设立了一项社会安全网机制,并得到联合国开发计划署的支持。埃及社会发展基金的资本规模达11亿埃镑,资金来源主要包括埃及政府、世界银行、欧洲联盟、德国、日本国际协力机构以及科威特发展基金等。埃及社会发展基金第一期(1991年至1996年)社会发展基金资金规模达6.64亿美元,第二期(1997年至2002年)资金规模达7.75亿美元。埃及社会发展基金设立了五大计划:一是公共基础工程建设,如农业灌溉系统、废水系统、农村道路等建设项目,通过劳动密集型项目建设在贫困地区创造就业机会;二是人力资源开发方案,针对失业者进行再培训,以提升其就业技能;三是市场小额贷款,通过企业向个人、小型或微型企业提供技术咨询、技术培训以及小额贷款服务;四是以社区为单位,建立医疗保健中心,主要针对妇女、儿童等群体;五是为社会行政和基本公共服务改革提供支持。,通过公共基础设施建设、创造新的就业和收入机会缓解中下层民众的失业和贫困问题。政府还于1998年推行一次性援助支付,2000年后增加救灾援助计划和政府公共部门雇员援助计划等一次性援助项目。②Karima Korayem,“Pro-Poor Policies in Egypt:Identification and Assessment,”International Journal of Political Economy,Vol.32,No.2,2001,pp.67-96.援助计划的规模和力度不断扩大,但高通胀率、商品价格上升幅度远高于补贴数额的增幅,计划难以真正发挥作用。以养恤金计划为例,援助人数从1998/1999财年的7.4万人增加至2008/2009财年的120万人,每月援助数额从22埃镑增加至83.3埃镑,相当于十年间每月援助金额增加了4倍。③Karima Korayem,“Food Subsidy and the Social Assistance Programin Egypt:Targeting and Efficiency Assessment,”p.16.但是,仅2003年商品价格上涨28%,食品零售价格上涨38%;④Aart Kraay,“The Welfare Effects of a Large Depreciation:The Case of Egypt,2000-05,”Policy Research Working Paper,No.4182,World Bank,2007,p.4.通货膨胀率从2002年的3%上升至2004年11.3%;⑤Harold A lderman,Ugo Gentilini and Ruslan Yem tsov,The 1.5 Billion People Question:Food,Vouchers,or Cash Transfers?,Washington,D.C.:World Bank,2017,p.119.2006年至2008年,食用油、谷类食品和扁豆、牛奶三类食品的价格分别上涨了50%,139%和400%。⑥World Food Programme Egypt,Vulnerability Analysis and Review of the Food Subsidy in Egypt,Cairo:World Food Programme Regional Bureau in Cairo,2008,p.15,https://documents.w fp.org/stellent/groups/public/documents/ena/w fp198322.pdf?_ga=2.188307243.2019260976.1519028122-1440687107.1519028122,上网时间:2021年3月12日。

食品补贴项目的变化更凸显出政府在制度锁定状态下的“有限选择”。穆巴拉克时期,埃及食品补贴制度暴露出诸多弊端,政府本应彻底改革这一制度,但萨达特时期的扩张性策略以及1977年食品补贴制度改革失败的经验,使得穆巴拉克政府只能采取最低限度的改革,以确保政权稳定和缓解财政负担。政府开始逐步减少补贴商品的范围和数量,以及分配卡持有人数量。①穆巴拉克政府实施食品补贴改革的主要有两种方式:一是通过对相对富裕的群体引入价值较低的分配卡以及停止1988年之后新生儿童登记,降低补贴人数;二是减少受补贴商品数量和重量,改变大饼重量和成分,并提高其价格。1984年,政府推出面包改革,通过引进新补贴面包类型、使用廉价面包配方、缩减面包尺寸和重量以及涨价,减少大饼的补贴力度。一系列补贴制度的改革使得政府食品补贴支出大幅减少,从1980/1981财年的14%下降至1996/1997财年的5.6%。②Karima Korayem,“Food Subsidy and the Social Assistance Programin Egypt;Targeting and Efficiency Assessment,”p.5.补贴覆盖群体的人口占比从1989年的90%降至1994年的78.7%,补贴商品数量从1980年的22种减少至1995年的4种。但是2003年和2007年两次国内粮食危机,使得食品补贴制度再度回到传统发展轨道上。为应对粮食危机可能带来的社会动荡,政府于2003年扩大面包补贴范围,并于次年将食品补贴范围增加到11项,补贴支出从2002/2003财年的69亿埃镑上涨至2003/2004财年的103亿埃镑。③El Shennawy and Ahmed Galal,“Why did Consumer and Wholesale Prices Diverge in Egypt Recently?,”ECESPolicy Viewpoint,No.15,2004,p.3,http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2019_1_5-21_39_54ooooo.pdf,上网时间:2021年3月12日。2008年,政府采取相同策略,向曾经持红色分配卡的民众(中高收入人群)发放绿色卡,恢复1989年暂停的配给制度,向1988年至2005年间出生的群体发放分配卡,这些措施使得分配卡持有人数突破两千万。④Rachel Trego,“The Functioning of the Egyptian Food-Subsidy System during Food-Price Shocks,”Development in Practice,Vol.21,No.4/5,2011,p.674.穆巴拉克时期的食品补贴项目采取最低限度改革,没有解决其中的系统性、结构性弊端。在两次粮食危机冲击下,食品补贴扩张直接抵消了此前所有的改革成果。

穆巴拉克时期社会救助制度的变化揭示出统治者行动策略更多出于政权稳定考量,而非民众本身。社会救助计划仅仅出于“社会正义”的口号不断扩大,社会发展基金只是在20世纪90年代政府改革过程中形成的一种维护政权稳定的新策略。食品补贴改革主要目的是解除财政危机,而补贴范围的扩张则是社会危机背景下统治者稳定政权的唯一选择。埃及政治经济环境的变化没有改变统治者围绕“社会契约”做出稳定政权的策略选择逻辑,且在社会危机的冲击下,救助制度的民粹主义特征进一步自我强化,形成制度的消极路径依赖。

(四)塞西时期:路径依赖下的制度变革

2014年塞西执政后,面对国内亟待重建的政治、经济和社会生活,政府开启了大刀阔斧的改革。

在社会救助计划领域,塞西政府于2015年3月推出“团结与尊严计划”,取代传统社会救助计划。“团结计划”是以家庭为单位的有条件现金转移支付项目,旨在帮助那些没有资产的贫困家庭。①“团结计划”指向没有汽车、拖拉机或半数以上的土地等资产,且有一个或多个18岁以下孩子的家庭,持卡人优先选择家庭妇女。该计划规定每个受益家庭最多可申请3个孩子的补助,超出数量的孩子不予补助,政府每三年对受益人进行一次重新认证。该计划实行的补助标准为每户家庭325埃镑,根据家庭儿童教育情况递增。2017年6月,埃及政府再次提高儿童补助额度,但每户家庭补助额增幅上限为100埃镑。自2017年1月起,补助金发放方式由季度发放改为按月发放,持卡人可使用政府颁发的智能卡在自动取款机、邮局或社会团结部附属机构领取补助金。“尊严计划”是以个人为单位的无条件现金转移项目,救助对象为65岁以上贫困老年人、残疾人和孤儿。一方面,政府加大对“团结与尊严计划”的财政支持力度,尤其重视对学龄儿童教育的财政支持,旨在解决贫困代际传递问题(见表1)。另一方面,政府严格限制受益家庭条件并制定相应的奖惩措施,通过一系列附加条件确保妇女儿童获得基本的教育、医疗服务。②自2018年以来,“团结计划”开始实施附加条件,规定六岁以上儿童必须入学,且上学时间不得不少于学校规定的80%;同时还规定了母亲与6岁以下儿童每年需要进行四次健康检查,以及母亲产前和产后护理等要求。2018年4月,政府各部委签署合作协议,开始在艾斯尤特(Assiut)、杜姆亚特(Damietta)和盖卢比尤(Qalyubiya)三省试行加强补助条件审核,规定对不符合条件的家庭实行惩罚性措施,违反规定的家庭其补助金额将减少30%,在符合条件时进行追溯赎回。连续三次复审后,不符合条件的家庭将被取消补助,申请资格被暂停一年。

表1 2015年~2017年“团结与尊严计划”财政支持情况

在食品补贴计划领域,塞西政府主要从两方面进行改革。一是由普遍补贴转向聚焦贫穷和弱势群体补贴。政府通过设定收入门槛和明确不符合补贴申请条件的情况来控制分配卡数量,限制高收入家庭从食品补贴计划获益。①2017年8月,埃及供应与内部贸易部进一步收紧食品分配卡发放,规定符合分配卡申领资格的每户家庭成员数量上限为4人,并规定了月收入1,500埃镑和退休金1,200埃镑的门槛。2019年2月,埃及正式启动补贴计划新法规,分配卡改革进入第二阶段,旨在向最需要的普通民众提供食品补贴。新法规规定了不符合补贴申领条件的家庭情况,如拥有市场价格超过200万埃镑(约合11.4万美元)的汽车、每年为孩子支付超过3.5万埃镑(约合2,000美元)的学费以及每月支付电费超过1,500埃镑(约合85美元)等。同年4月,供应与内部贸易部推出新规,再次减少符合食品补贴计划的条件人数,将支付高额手机账单、拥有土地和高级职位的申请者排除在申领范围之外。二是提升食品补贴项目效率。政府通过完善采购和存储环节,降低采购环节的重复申报和采购,减少在存储环节造成的小麦流失。同时,为了小麦粉补贴流向黑市的问题,政府对面包店实行产出补贴代替传统的投入补贴政策,面包店需要以市场价格获得小麦,供应与内部贸易部根据面包店的实际消耗成本进行相应补贴。据当时埃及商品供应总局估计,此举为2017/2018财年食品补贴计划节约80亿埃镑,有望使小麦进口减少10%。②“Ending Flour Subsidies Saves LE8B:Supply Ministry,”Egypt Today,July 13,2017,https://www.egypttoday.com/A rticle/3/11594/Ending-flour-subsidies-saves-LE8B-Supply-Ministry,上网时间:2021年3月19日。此外,食品补贴系统引入市场机制,规范其运行机制。政府为大饼以及分配卡可购买食品设定市场价格,鼓励民众利用节省下的大饼消费用于购买分配卡系统中的其他任何商品。③埃及政府将分配卡补贴系统下可获得的商品类别从过去的20项增加至100多项,包括鸡肉、鱼类、奶制品以及非食品类商品(如洗涤剂等),对商品包装的尺寸和品牌进行规定,分配卡受益人可在任何时间购买任意杂货店中的任何商品。这一举措促使面包店和食品杂货店为获得更多利润而提高食品质量。针对非法售卖面粉、高价出售面包、关闭面包店等违法行为,政府还规定了各类严惩措施。

最后,政府开始重视利用社会发展基金推行发展型救助政策。政府通过加强社会公共基础设施建设,以及采取提供小额贷款、技能培训、开展工程建设等措施,改善贫困群体生存环境,帮助其实现就业和获得收入。政府积极推行旨在为贫困失业群体创造就业机会的“机会”(Forsa)计划,帮助妇女获得小额信贷的“覆盖”(Mastoura)计划,以及促进获得清洁饮用水和卫生设施的“体面居住”(Sakan Kareem或Sakan Karim)计划。④“IMF:Promoting Social Protection Egypt's Priority Since Start of Economic Reforms,”Egypt Today,April 6,2019,https://www.egypttoday.com/Article/3/67979/IMF-Promoting-socialprotection-Egypt%E2%80%99s-priority-since-start-of-economic,上网时间:2021年3月19日。塞西政府将社会发展基金投入的重点放在贫困程度较高的埃及地区。2018年2月,内阁批准在阿斯旺省建立上埃及发展局,⑤“Egypt Allocates LE 10B for Upper Egypt Development in 2018/19,”Egypt Today,April 15,2018,https://www.egypttoday.com/Article/3/47903/Egypt-allocates-LE-10B-for-Upper-Egyptdevelopment-in-2018,上网时间:2021年3月19日。推动上埃及落后地区的经济发展,通过工程建设为贫困民众提供更多就业和收入机会。社会发展基金还在贫穷省份实施劳动密集型公共工程项目,帮助低技能失业人员再就业。①Harold Alderman,Ugo Gentilini and Ruslan Yem tsov,The 1.5 Billion People Question:Food,Vouchers,or Cash?,p.112.

纵观纳赛尔到穆巴拉克时期社会救助制度的历史变迁,埃及社会救助制度在历史背景和意识形态情境中呈现出不同的路径变化。统治精英所选择的生存策略具有一致性,且这种策略在积极回报性反馈下不断强化,形成难以破除的制度发展魔障。纳赛尔时期建立的救助系统是国家推行工业化以及阿拉伯社会主义制度下彰显政治合法性的重要手段。萨达特政府在推行新自由主义改革后则进一步需要依赖这种经济救助的方式,采取扩张策略向政治经济改革中遭受损失的民众进行补偿,以此彰显统治合法性。穆巴拉克执政后,尽管救助制度面临内部体制弊端突出、外部收入资源减少的局面,但是威权统治的合法性依赖于政府有效维持过去几十年国家根深蒂固的“经济补偿”式“社会契约”。因缺乏利用政治和经济手段实现这一目标的能力,依靠不堪重负的财政继续支持庞大的支出、最低限度的改革以及扩张式的救助策略继续成为政府减贫和缓解民众政治不满的执政密码,由此形成了从纳赛尔到穆巴拉克时期政府始终遵循的基于“统治需要而非民众需求”的制度变迁路径。塞西执政后推行社会救助制度改革,过去政府遵循的维持威权统治合法性逻辑正在让位于民本主义思想。在新的历史背景下,埃及社会救助制度路径开始发生变化,政府开始聚焦民众本身进行制度改革,通过制定详细规定和奖惩措施确保政策的有效性,开始重视推行发展型救助政策,试图打破过去传统救助制度的发展路径。

三、埃及社会救助制度变迁的路径分析

埃及社会救助制度的发展,经历了从纳赛尔时期制度形成到穆巴拉克政府“路径锁定”的过程。最初追求社会正义的救助制度,经过萨达特时期的过度扩张后,在穆巴拉克时期演变成统治者稳定政权的工具。从历史制度主义的角度看,这种演变是在埃及制度背景的结构框架下,受到特定时间事件序列自我强化过程中形成正反馈机制,并由参与主体推动下形成的制度路径依赖。

(一)制度背景塑造救助制度变迁框架

制度的形成与变迁发生在具体的时间和空间中,制度与宏大情景在互动中不断变化,并始终与制度背景相适应。作为涉及政治、经济和社会等多个领域的社会救助制度,其变迁与制度背景相关的诸多因素发生结构性关联。社会救助制度的变迁受到制度背景的影响和制约,制度背景也成为塑造救助制度变迁框架的关键因素。埃及社会救助制度的发展与变迁既受到国内政治经济制度的影响,也受到政府与民众形成的“社会契约”、不同时期的国际环境的影响。

纳赛尔时期社会救助制度的选择和形成的制度背景包括几个方面:一是旧制度遗产。二战后,埃及政府因国内严重的社会问题推出一项社会援助计划,以及二战期间,为应对粮食短缺和通货膨胀,政府为所有埃及人提供不限量的小麦,以及有限的如糖、煤油、粗棉纺织、食用油、茶等生活必需品①Akhter U.Ahmed et al.,“The Egyptian Food Subsidy System:Structure,Performance,and Options for Reform,”International Food Policy Research Institute,Research Report,No.119,2001,p.18.,这两项制度在二战后得以保留。二是传统救助思想的影响。宗教机构一直是埃及民间社会救助的参与主体,受埃及社会保护已经存在了1200多年,②据埃及考古发现,宗教基金作为一种明确且成熟的伊斯兰法律捐赠形式,大致出现在公元9世纪。嵌入在“天课”(zakat)和“宗教基金”(waqf)系统的历史和思想之中,是帮助穷人的重要机制。③Amb.Ahmed Abulkheir,“Ministry for Social Solidarity;Arab Republic of Egypt,Social Protection Issues in Egypt,”paper presented at the“AU Regional Meeting on Social Protection,”May 13-14,2008,p.7.这两项制度蕴含的救济和公平分配理念是埃及社会救助制度形成的重要思想来源。三是阿拉伯社会主义意识形态的内在要求。纳赛尔提出的社会主义构想强调消除剥削制度,建立缩小差别的正义社会,给予每个公民使用国家资源和享受国家提供的教育、文化、卫生服务的均等机会。④韩志斌等:《阿拉伯社会主义国家治理的历史考察》,北京:中国社会科学出版社2019年版,第198-199页。其中的“社会正义”原则成为影响埃及社会救助制度的重要因素。

萨达特时期社会救助制度的变化取决于三大制度背景:一是纳赛尔时期的制度遗产。纳赛尔执政后期医疗健康和住房计划的失败,不仅没有缓解弱势群体面临的医疗和住房问题,而且引发了普通民众对政府的不满情绪。二是政治经济改革的弊端。1971年萨达特实行经济开放政策使得埃及最富有的10%群体财富份额上升,贫困群体数量上涨。埃及城市贫困家庭的比例从1958年的30%下降至1964的27.8%,但到了1974/1975财年增至34.5%。⑤Saad Eddin Ibrahim,“Social Mobility and Income Distribution in Egypt,1952-1977,”in Gouda Abdel-Khalek and Robert Tignor,eds.,The Political Economy of Income Distribution in Egypt,New York:Holmes&Meier,1982,pp.384-385.除了经济政策导致贫困人口数量日益上升之外,推行多党制也使得精英阶层受益颇多,平民则没有享受到任何利益。政府面对改革给中下层民众带来的消极影响,亟需寻找合法性来源应对社会正义性不足的问题。三是内部资源充足与外部资源供给的扩大。萨达特时期国有企业在经济中仍然占主导作用,这为政府的扩张计划提供了大量资金。①Kawamura Yusuke,Social Welfare Under Authoritarian Rule:Change and Path Dependence in the SocialWelfare Systemin Mubarak’s Egypt,p.126.而国际环境变化增加了政府在社会救助方面的预算。首先,全球石油价格急剧上涨带来了巨大收益。其次,1979年埃及与以色列签订和平协议,使得苏伊士运河回到埃及,西奈半岛石油资源得以开发利用,还吸引了大量西方国家的游客,增加了财政收入。最后和平协议的签署,使得埃及获得美国和一些阿拉伯国家的资金援助,进一步扩充了埃及的财政预算。

穆巴拉克时期的社会救助制度变迁路径锁定在以下的制度背景中:一是执政初期财政赤字限制政府的扩张能力。萨达特执政后期政府大量对外债务积压,此外,食品补贴计划的扩张导致国家财政赤字严重。在穆巴拉克执政初期,高额债务和臃肿的食品补贴计划已严重威胁政权稳定,政府不仅无法实行扩张计划,甚至被迫开启了食品补贴制度的渐进式改革。二是经济改革的消极影响。20世纪80年代石油出口下降以及国外贷款短缺导致埃及国内通货膨胀严重。1991年,穆巴拉克政府在与国际组织谈判多年后,开始实施新的经济改革,进一步推行国家经济私有化。尽管通过改革,政府财政赤字从1986/1987财年的15%下降至1996/1997财年的2%,②Ibid.,p.132.但是这次改革直接改变了自纳赛尔以来政权执政联盟的结构,资产阶级与威权统治者形成统一联盟,统治精英与商业精英形成紧密的裙带关系,成为真正意义上的特权阶层。相反,包括工人阶级在内的多数民众在政治上被彻底排斥,贫困群体不断扩大。1990/1991财年,埃及生活在贫困线以下群体的人口占比约40%,至1995/1996财年,城市贫困人口占比已达45%,农村贫困人口超过50%。③Timothy Mitchell,“Dream land:The Neoliberalism of Your Desires,”Middle East Report,No.210,1999,p.32.在此背景下,民众抗议不断,穆巴拉克政权的统治合法性受到严重威胁。

(二)关键节点创造制度变迁的机会节点

关键节点是制度发展进程中制度设计、转折的重要历史时期,特定时间的一系列事件为制度变迁创造机会节点。不同时期的历史事件既可能打破制度平衡,造成旧制度的崩溃,为新制度形成创造机会,也可能对制度的发展产生重要的影响,成为制度锁定的关键节点。

埃及社会救助制度的形成包括政治和经济两个关键节点。1952年七月革命结束了埃及封建统治和英国控制,随后通过土地改革,并动员工人、学生、平民等阶层形成新的国家政治和经济统治联盟,为建立新的社会救助制度扫清政治障碍。1956年,埃及国有化运动为纳赛尔政府提供了充足的资金,奠定了新社会救助制度形成的经济基础。纳赛尔推行的“阿拉伯社会主义”思想成为现代埃及社会救助制度追求实现社会正义原则的来源。其倡导的社会救助从“阿拉伯社会主义”思想出发,将实现社会正义作为国家建设的重要原则。纳赛尔推行社会救助计划和食品补贴计划赢得人民支持,通过慷慨的社会福利证明阿拉伯社会主义的优越性,解决政府的正当性和合法性问题。

救助制度的民粹主义特征形成自我强化的关键节点是1977年的“面包暴动”事件。萨达特执政后期,埃及债务高筑,政府通过与国际货币基金组织谈判达成协议,试图通过改革应对财政危机。1977年1月,政府宣布一系列食品补贴削减计划,但是政府为民众提供食品补贴早已成为埃及社会根深蒂固的观念,改革方案颁布后,埃及各地爆发大规模民众暴力骚乱和罢工,政府不得不宣布停止此项改革。此轮改革引发的国内动荡不仅使加剧了救助制度的过度扩张,而且彻底封死了制度良性改革的路径。

穆巴拉克时期,社会救助制度路径锁定的关键节点是21世纪爆发的两次粮食危机。1991年穆巴拉克政府实行的经济改革呈现出对普通民众的排斥特征,加之新政治经济结构衍生出的腐败问题,2003年和2007年埃及国内先后爆发的两次粮食危机演变为埃及社会救助制度路径依赖的关键时刻。2003年埃镑贬值直接导致国内商品价格上涨,迫使政府被迫采取行动。2007年受国际市场粮食价格上涨的影响,埃及国内食品价格随之上涨。政府再次通过食品补贴扩张策略来应对危机。在两次粮食危机的冲击下,正如“社会契约”逻辑所呈现的,维持民粹主义福利成为穆巴拉克政府在政治和经济手段匮乏的情况下维持政权合法性的唯一手段。

(三)参与主体的行动策略推动制度路径依赖的形成

传统的路径依赖理论往往重视宏观制度对中观政策的影响和塑造作用,却忽视了制度中利益主体的能动性。随着历史制度主义的发展,参与主体的行动策略日益成为推动制度变迁最关键的因素。在与制度相关的参与主体及其行动策略中,政策制定者、政策利益相关者以及他们的行动策略和相互之间的博弈,成为影响制度发展轨迹的重要力量。

纳赛尔时期,埃及社会救助制度体系包括社会救助计划和食品补贴计划。食品补贴计划实施初期更多指向工业化,政府通过将农业财富转移到工业部门和为城市工人提供食品补贴,推动国有企业的资本积累。阿拉伯社会主义对社会正义的要求使得政治精英的主观能动性得以充分发挥,他们主动采取财富再分配的策略保证民众生活水平。社会正义是该时期政治精英追求的首要原则,他们并没有运用民粹主义福利系统获取政治合法性,但这种向平民群体采取广泛的再分配方式为萨达特政府实行救助制度扩张提供了策略选择。

萨达特时期,埃及国内贫富差距加大,社会正义遭受挑战,多党制未能通过发展民主来解决分配正义的缺陷。加之一些社会福利计划陷入功能障碍,萨达特政权的合法性受到威胁,政治精英不得不采取全民普惠式的救助扩张策略,试图弥补自由化改革带来的弊端。民粹主义策略看似有益于人民,实际却违背社会正义原则。食品补贴计划的膨胀使得该计划从推动工业化的工具彻底沦为向民众提供廉价食品的机制。这种策略对政权稳定形成报酬递增效果,民众也在获得有限利益的情况下适应了这种互利模式,形成制度的自我强化机制,成为强大的制度守护者。当制度变化可能触及实际利益时,民众会采取激烈反抗来维护制度的稳定。1977年政府食品补贴改革导致民众采取暴力反抗,对政权稳定及合法性构成了直接威胁,政治精英因此不得不在与民众的利益博弈中选择放弃改革,继续维持扩张性策略以安抚民众情绪。民众的行动策略成为影响制度变迁的重要因素,不仅继续强化制度的正反馈机制,而且使制度变迁的路径不会因外界因素的轻易影响而改变,成为锁定制度发展路径的重要推动力量。

路径依赖强调即使存在更有效的制度选择,初始制度路径也会被锁定,是一个自我强化和正反馈的过程。①[韩]河连燮:《制度分析:理论与争议(第二版)》,李秀峰、柴宝勇译,北京:中国人民大学出版社2014年版,第87-88页。当报酬递减时,制度的自我强化机制仍会维系制度初始路径的变迁方向,使制度陷入低效或无效的“锁定”状态。②郭哲、曹静:《中国农地制度变迁70年:历程与逻辑——基于历史制度主义的分析》,载《湘湖论坛》2020年第2期,第123页。穆巴拉克执政初期的社会救助制度已经呈现出报酬递减的特征,深层次结构性改革显然是政府的最优改革选项,但食品补贴计划在萨达特时期过度扩张的背景下早已嵌入社会生活,1977年食品暴动事件形成的正反馈效应彻底锁定了制度改革方向和路径。因此,穆巴拉克政府只能选择最低限度的食品补贴改革。在20世纪90年代的经济危机和财政危机中,政府不仅未进行彻底改革,反而建立社会发展基金,进一步扩大救助系统。社会救助系统在穆巴拉克执政后期失灵,但是政治精英与商业精英结成的新执政联盟惧怕激烈改革会动摇其特权,因而反对任何可能引起民众抗议的改革策略。2003年和2007年,埃及民众两度发起大规模抗议,维持民粹主义救助计划成为穆巴拉克政府维持政权的唯一合法手段。

纵观穆巴拉克时期政治精英所采取的策略以及20世纪80年代和90年代的两次改革机会,尽管政府拥有更有效的改革选项,但受纳赛尔时期形成的“社会契约”的束缚,改革选项十分有限。21世纪的两次危机使得历经几十年自我强化的救助制度发展路径被锁定,在大量民众和工人阶级采取与政府激烈对抗之时,政治精英的选择只能是继续扩张而非有效的改革。

四、埃及社会救助制度路径依赖的突围

社会救助制度的实质是通过财富再分配手段,解决社会不平等问题,实现社会正义。但在萨达特和穆巴勒克时期,埃及社会救助制度演变成通过财富再分配的形式实现政权稳定的工具。受民粹主义驱使,救助制度的过度扩张和低效度改革导致制度内部结构性、系统性问题长期未能有效解决。诸多问题不断叠加形成恶性循环,救助制度不仅未能产生预期效益,有失公平正义的制度缺陷甚至成为威胁政权稳定的最大隐患,成为21世纪埃及两次政权更迭的重要原因。2014年塞西执政后通过调整制度结构、提升救助效能,解决长期存在的问题。但是制度改革引发的新问题和国际环境的新变化,预示着埃及社会救助制度路径依赖的突围远没有结束。

(一)路径依赖下的制度缺陷

埃及社会救助制度路径依赖导致埃及社会财富长期分配不当,加剧了埃及弱势群体贫困问题。导致埃及社会救助制度出现负效应的关键,主要体现以下两个方面。

一是传统社会救助系统的实施效果有限。首先,政府投入资金有限,尤其是现金转移支付项目占社会救助系统支出的比例很低,仅通过实物救助无法满足大多数陷入困境的家庭和个人。1999年,此项支出占当年政府财政支出的4%,但是其中仅有2%的资金用于现金支付转移,而85%资金用于食品补贴,剩余的13%用于各类社会发展基金,①Sarah Sabry,“The Social Aid and Assistance Programme of the Government of Egypt:A Critical Review,”Environment and Urbanization,Vol.17,No.2,2005,p.32.有限的现金转移支付项目难以真正扭转埃及的贫困状况,许多贫困家庭无力承担学龄儿童的教育支出,到时许多儿童被迫辍学,这些家庭因此陷入贫困代际传递的循环困境。②Markus Loewe,Social Security in Egypt:An Analysis and Agenda for Policy,German Development Institute,August,2000,p.4.其次,政府治理效能低下,大笔补助资金流向城市地区和高收入家庭,救助制度很难有效针对贫困人群。据估计,2009年只有9%的埃及人通过食品补贴计划摆脱贫困。③Deepti Ameta and Hadeer El Shafie,“Social Protection and Safety Nets in Egypt,”The World Food Programme,2015,p.15.最后,救助监管不健全。因缺乏有效的监管机制,救助系统各项目资金利用效率低下,且资金滥用和腐败问题严重。例如,穆巴拉克时期,埃及宗教基金部尽管强调为有需要的埃及人提供社会援助和贷款帮助,但是在很长时间内,它将超过80%的资金违规用于支付内部员工工资。①Markus Loewe,Systeme der Sozialen Sicherung in Ägypten:Entwicklungstendenzen,Erfahrungen anderer Geber und Ansatzpunkte für die Deutsche Entwicklungszusammenarbeit,Berlin:German Development Institute,2000,p.42.

二是社会救助制度各项目低效运行,尤以食品补贴计划为最。2005年世界银行的一份调查报告显示,埃及救助系统漏出值高达76%,其中食品补贴更是高达83%。②International Monetary Fund,“Arab Republic of Egypt,Selected Issues,”IMF Country Report,No.07/381,November 6,2007,p.30.食品补贴系统流失造成大量的资源浪费主要是大饼系统流失和分配卡流失。大饼系统流失主要表现在两个方面:一是大量小麦在采购储存环节流失,二是面粉大量流向黑市。2009年至2015年间,埃及政府共采购了5,800万吨小麦,其中未脱粒小麦达650万吨,占比11.2%。③Harold A lderman,Ugo Gentilini and Ruslan Yem tsov,The 1.5 Billion People Question:Food,Vouchers,or Cash?,p.113.根据埃及2008/2009年“家庭收入、支出和消费调查”数据,当年有30%的补贴小麦粉流失,④Sherine A l-Shawarby and Heba El-Laithy,Egypt’s Food Subsidies:Benefit Incidence and Leakage,Social and Economic Development Group Report,No.57446,Washington,D.C.:World Bank,2010,p.87.进而导致约40%~50%的面粉流向黑市。分配卡系统同样流失严重。除分配卡份额大量流向富人阶层外,与大饼流失类似,一些分配卡指定商店和杂货店减少向分配卡持有人出售补贴商品,转而向黑市出售油和糖,赚取差价牟利。根据政府2008/2009年调查数据,埃及27%的穷人没有从分配卡系统中受益。⑤Moustafa Abdalla and Sherine A l-Shawarby,“The Tamween Food Subsidy Systemin Egypt,”in Harold A lderman,Ugo Gentilini and Ruslan Yem tsov,The 1.5 Billion People Question:Food,Vouchers,or Cash?,Washington,D.C.:World Bank,2018,p.114.

自纳赛尔时期以来,埃及救助制度尤其是食品补贴计划已成为广泛的“社会契约”,政府因民众缺乏政治参与而作出物质利益的补偿。⑥Markus Loewe and Rana Jawad,“Introducing Social Protection in the Middle Eastand North Africa:Prospects for a New Social Contract?,”International Social Security Review,Vol.71,No.2,2018,pp.6-7.这种补偿形式伴随救助制度的过度扩张已经失去原本的功能,沦为维护政权稳定的工具。由于救助系统中不断积累的弊端长期未得到有效解决,救助制度不仅成为国家财政的严重负担,而且演变为威胁社会稳定的因素。在国内矛盾叠加、2008年全球金融危机溢出等因素的影响下,2011年“一·二五革命”期间,埃及民众打出“面包、自由和社会公正”的口号,大规模示威抗议最终推翻了穆巴拉克政权。

(二)塞西政府救助制度改革的突围之路

“社会契约”对埃及政权稳定的巨大影响凸显出在政权结构相对稳定前提下,社会民生问题是埃及政权稳定与否的关键。救助制度与民众生计息息相关,有效解决民生问题关键在于如何发挥制度优势,解决弱势群体问题。塞西执政后致力于推行社会救助制度改革主要是受到以下四方面的影响。一是社会救助制度的内在要求。社会救助的核心要义是通过财富再分配实现社会正义。而埃及社会救助制度在消极路径依赖状态下与制度核心背道而驰,因此,纠正制度偏离、恢复其内在要求成为塞西推行改革的重要方向。二是政权合法性要求。2011年以来的两次政权更迭已经证明人民是埃及政权合法性的基础,只有妥善解决中下层民众民生问题,才能够获得大众支持,重建民众对政府的信任。三是经济改革的需要。埃及不断恶化的贫困问题已严重影响社会经济的发展,传统救助系统造成的巨大财政负担,加重财政赤字,成为影响经济改革的成效。四是条件性贷款的要求。世界银行、国际货币基金组织以及其他国家给予埃及贷款的同时,要求埃及政府进行食品补贴等领域的改革。

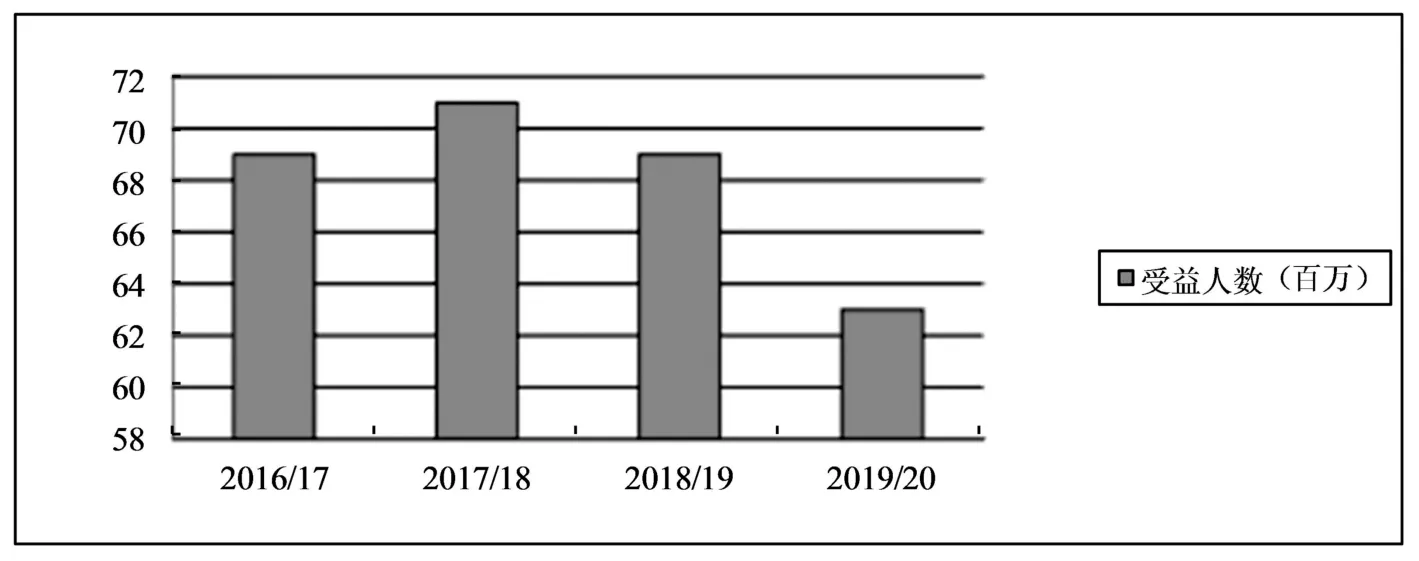

塞西执政以来,埃及社会救助制度改革取得初步成效。首先,覆盖埃及27个省的“团结与尊严计划”成效显著。2019年该计划已为约323万个埃及家庭提供援助服务。①“Solidarity Minister Says New Families to Join ‘Tafakful’Program,”Egypt Today,December 29,2019,https://www.egypttoday.com/Article/1/79146/Solidarity-minister-says-new-families-to-join-tafakful-program,上网时间:2021年3月21日。在解决学龄儿童接受教育方面,截至2018年3月,享受“团结计划”的250万个家庭学龄儿童全部实现入学,总入学率超过政府2015年设定的三年150万家庭学龄儿童入学的目标。②Waad Ahmed,“Escaping the Poverty Cycle?3 Years of Takaful and Karama,”Mada,April 4,2018,https://madamasr.com/en/2018/04/04/feature/economy/escaping-the-poverty-cycle-3-yearsof-takaful-and-karama/,上网时间:2021年3月21日。根据社会团结部数据,2018年1月,享受“尊严计划”的人数达933万人,占总人口的10%左右。其次,食品补贴计划改革成效明显。政府通过严格管控食品补贴计划的各个环节,大大降低了项目漏出值。越来越多符合条件的贫困家庭被纳入食品补贴计划,而富裕家庭则被剔除,这显示出计划受益群体的结构正在趋向合理(见图2)。最后,埃及政府加强与非政府组织和企业的合作,为“团结与尊严计划”受益家庭创造更多就业机会。2015年至2017年,埃及社会团结部投入约5.54亿埃镑用于资助超过1.9万个小型项目,其中包括商业项目、公共服务以及面包店等,22,873名民众受益。仅2019年上半年,社会团结部就投入28亿埃镑,资助1.1万个小微项目,创造了17.46万个就业机会,并投入3,500万埃镑用于基础设施建设,每天为就业人员提供3.3万埃镑的薪资资助。③“Social Development Fund Finances 11,000Micro,Small Projects over Six Months,”Egypt Today,August 3,2019,https://www.egypttoday.com/Article/1/73475/Social-Development-Fundfinances-11-000-micro-small-projects-over,上网时间:2021年3月21日。

图2 2016年~2020年埃及食品补贴计划受益人数(单位:百万)

埃及社会救助制度在塞西执政后发生了重要变化,政府在稳定的财政投入下,食品补贴项目漏出值大幅下降,更加聚焦弱势群体,救助效果显著提升。政府与民众间一种新的“社会契约”正在建立,救助体系不再是全民所有,社会正义再次被纳入“社会契约”中,成为政权稳定的关键。在历史制度主义框架下,制度背景、关键节点和参与主体的行动策略合力推动了救助制度的转变。宏大制度背景下的必然选择以及两次政权更迭带来的传统“社会契约”崩溃和旧政治利益集团瓦解,为救助制度变革奠定了政治社会基础。政府通过寻求对外援助、积极与国际组织合作获得大量资金,奠定了执政的经济基础。从参与主体角度看,塞西执政后社会救助制度进一步聚焦贫困阶层,强调救助系统扶贫功能,改变了过去向全民扩张式的救助模式,政府能够针对传统系统中存在的漏洞和弊端进行有效改革。2011年至2014年间国家发展停滞、经济萧条、社会动荡等负面影响,使得埃及民众在心理上做好了准备,支持政府为纠正结构扭曲和促进社会包容性增长颁布的一系列政策。①Harold Alderman,Ugo Gentilini and Ruslan Yem tsov,The 1.5 Billion People Question:Food,Vouchers,or Cash?,p.112.

(三)现行社会救助制度面临的新问题与挑战

塞西时期的社会救助制度改革带来了一系列新的问题和挑战。首先,补贴制度未与社会经济发展水平相匹配。埃及补贴制度是由传统实物补贴逐渐向现金补贴转型,尽管政府补贴额不断提高,民众获得购买更多商品的选择权利,但是这与埃及国内通货膨胀速度无法匹配。现行补贴实际上成为“通胀补贴”,补贴的实际价值因由于物价上涨过快而下降,2014年至2016年,食品价格上涨导致贫困家庭补贴的实际价值缩水18%。①Harold A lderman,Ugo Gentilini and Ruslan Yem tsov,The 1.5 Billion People Question:Food,Vouchers,or Cash?,p.129.分配卡补贴系统还面临补贴商品价格高于市场价格的问题。政府虽然提高分配卡补贴额度,但政府制定的食品供应网点的食品价格随之上涨。在一些地方补贴系统中,分配卡持有人购买的商品有时甚至高于市场价格。食品补贴系统中出现的新问题极大影响了补贴的实际价值,迫使部分享受政府救助计划的家庭将政府现金补贴仍用于满足日常基本需求,而未用于教育医疗支出,与现金转移计划改革的目标相违背。其次,违规腐败等问题仍时有发生。食品补贴系统的漏洞造成了假卡印制和流通的问题,假卡可以正常在杂货店的POS机使用,在交易过程中还存在假交易的现象。腐败问题作为埃及政治体制中的顽疾,在食品补贴领域仍难以根除。最后,需求家庭甄别机制不健全。改革使一些不符合新规的家庭退出补贴计划,但其中部分家庭仍处于临界贫困状态,脱离政府补贴计划后因社会风险、家庭困境面临再次陷入贫困的风险,但政府对于该群体尚未建立相应的补偿和过渡机制。一些受益于食物补贴的家庭因向孩子提供优质教育而不符合2019年埃及补贴新规,被迫退出补贴系统,但生活支出的增加使这些家庭再次成为符合补贴申领条件的目标。这表明,补贴计划作为系统工程,与医疗、教育关系密切,政府相应补偿机制的缺失以及改革自身的弊端,带来了新的社会不稳定因素。

此外,制度改革面临的外部挑战和风险加剧。首先,粮食短缺成为埃及政府的新挑战。埃及作为粮食净进口国,国内粮食极易受到国际粮食市场波动的影响。2016年上半年,在与供应与内部贸易部相关的杂货店中,食用油和大米都一直处于缺货状态。2015年7~12月政府数据显示,大米短缺导致供应减少了67%,价格几乎翻了一番,供应与内部贸易部不得不在紧急对大米补贴的同时,通过大量进口抑制持续上涨的价格。2020年蝗灾、虫灾和新冠疫情大流行引发的粮食危机,更为埃及国内粮食市场带来巨大挑战。其次,国内失业问题仍然严峻。尽管2015年至2018年间埃及的失业率从12.8%降至9.9%,但是根据埃及对失业的定义,每周工作一小时的人不被视为失业,这使得许多人因短期或间断性工作而被定义为非失业人口。埃及中央公共动员与统计局数据显示,2016年9月至2019年3月,埃及劳动力参与率从占总人口的46.4%下降到41.6%,②“Austerity Measures a Major Cause of Poverty Increase,Statistics Agency Advisor Says”,Egypt Today,September 4,2018,https://www.madamasr.com/en/2019/09/04/feature/economy/austerity-measures-a-major-cause-of-poverty-increase-statistics-agency-advisor-says/,上网时间:2021年3月21日。这表明实际参与劳动的人口在持续减少,民众的工作意愿呈持续下降趋势,这与埃及国内低迷的就业市场有很大关系。最后,受新冠疫情大流行影响,埃及2020年失业率波动起伏,尽管其全年失业率控制在7.9%,与2019年失业率持平,①“Egypt's Unemployment Rate Records 7.9% in 2020:CAPMAS,”Egypt Today,June 23,2021,https://www.egypttoday.com/Article/3/105311/Egypt-s-unemployment-rate-records-7-9-in-20-20-CAPMAS,上网时间:2021年3月21日。但是多重因素影响下的失业问题仍然是埃及政权和社会稳定的重要因素。

五、结语

埃及社会救助制度的历史变迁既与西方相关制度变迁发展具有共性,又有其自身特性。这一制度从纳赛尔至塞西时期呈现出不同的表现形式,均受到制度背景、关键节点和行动者策略的共同影响。在西方民主国家,救助、福利等制度变化主要来自利益集团通过议会对政府施加压力,阻止不利于本集团的公共政策。埃及则是受到“社会契约”内在观念的影响,统治阶层自觉或被动制定和实施相应的公共政策。这种“社会契约”的实质是埃及统治阶层与普通民众在政治领域博弈下形成的互利交易,它作为一种非正式制度决定了埃及社会救助制度的过度扩张,并在不断自我强化的过程中形成消极路径依赖。尽管塞西上台后对救助制度进行了深层次改革,建立了强调社会正义的新“社会契约”,但是传统“社会契约”在救助制度中并没有彻底消失。2014年实物补贴转向现金支付后,政府并没有通过立法确定补贴与通货膨胀率的相关规定,只是根据民众反应通过行政决定不断提高补贴额度,更多是为应对民众不满情绪而做出的决策;2019年政府在民众爆发游行示威后,政府再次采取措施将部分剔除补贴系统的家庭重新纳入补贴系统,②Am r Emam,“Egypt's Food Subsidy System Reform Faces Opposition,”The Arab Weekly,March 3,2019,https://thearabweekly.com/egypts-food-subsidy-system-reform-faces-opposition,上网时间:2021年3月21日。尽管这与埃及救助机制不健全有很大关系,但是这种建立在民众反应上的决策机制似乎又倒退回传统的行动者博弈逻辑轨道上,凸显了制度路径依赖中强大的逆向张力。

埃及的救助制度不仅事关国家经济发展,更直指政权和社会稳定。面对国内制度改革面临的新问题和国际环境变化带来的新风险,传统救助制度路径依赖的逆向张力必然会成为改革的阻碍,要以改革促发展,就必须理顺思路、多措并举,坚定救助制度良性改革之路,遵循民本主义思想,坚持社会正义原则,同时保持制度改革定力,消解路径依赖的逆向张力。