多民族交融与中华民族共同体的图像表征

——《松下踏歌图》的绘画人类学考察

薛其龙

[提要]《松下踏歌图》绘制于道教圣地巍宝山,被视为18世纪中期彝族打歌之景的图像表达。但从图中40个人物的形态、服饰、叙事上分析,其实为一幅以彝族为主的多民族共同参与的歌舞“知识图谱”。该图的产生与特定的自然环境、历史情境相关,与道教圣地的多民族交往交流交融关联。《松下踏歌图》表征以彝族为主的多民族交融与认同,呈现合作、共享的艺术样式,确立为多民族文化对话和多元一体的艺术符号。《松下踏歌图》复制品遍布于各个村寨,应用于乡村面貌的改造与社区文化的塑造之中,作为公共艺术呈现多样的形式与内涵,在实现民族记忆的社会性建构中发挥着重要的作用。《松下踏歌图》作为铸牢中华民族共同体意识的代表性艺术作品,有四点价值:社会凝聚的视觉动力,族际关系的维系方式,文化再生产的重要图例,铸牢中华民族共同体意识的艺术路径。《松下踏歌图》的绘画人类学考察揭示了西南各民族交往交流交融的历史、现状及普遍性表征价值,映现了当地各民族对中华民族共同体的高度认同。

多民族之间的艺术交融是铸牢中华民族共同体意识的表征,历史长河中留存的绘画图像是凝聚这一表征的确凿证据。古往今来的图案、造型、装饰等视觉艺术符号无不承载着丰富的民族知识体系和文化理念,同时也体现着多民族共享性及中华民族视觉形象的共同性。不管何种视觉形象,都是在多民族交往交流交融过程中形成的。一方面图像的“证史”功能验明了“少数民族艺术吸收汉族艺术、汉族吸收少数民族艺术、各少数民族艺术相互交融”[1]的关系;另一方面“图像转向”[2](P.3)后创新了历史视觉形象,作为公共艺术的图像再显时代性建构意义。当下,推进民族工作,讨论铸牢中华民族共同体意识,绘画图像是绕不开的艺术议题。

图像学方法围绕视觉形象本身挖掘深层意义,如《云南踏歌图像溯源》[3]以《松下踏歌图》为例解读云南各个民族踏歌的历史、特点及发展。但是,铸牢中华民族共同体意识的图像讨论是多重关系视域中的问题,“自然而然地将人类学视野中视觉形象传播研究的理念和方法渗透到共同体观念的建构之中,从而针对视觉形象传播活动构建了一种超学科的研究范式”[4]。在此,“绘画人类学研究应该聚焦绘画图像的创作内容,也就是画家对图像创作的艺术表达、主观提炼和意义生成。具有‘存形备象’功能的图像夹杂着大量的现实、社会、文化信息,有必要在绘画图像志的基础上探讨其文化表征,既要关注非西方绘画或民间绘画图像,又要关注现当代绘画图像。”[5]绘画人类学跨界人类学、美术学、图像学、绘画实践等多种学科领域,注重思索多种文本呈现方式,从“不浪费性”[6]维度表征意义,其实质就是在多重关系视域中整体地、深入地书写图像,为视觉研究供多元性解释。绘画人类学方法的优势在于:(1)综观性。多维度审视绘画图像,获得更多历史的、现实的、文字的、田野的佐证材料,让民族主/客位知识得以呈现。(2)实践性。不单有文本的生产,更有艺术家的参与实践,他们以直觉性的创作方式澄明事实。(3)批评性。结合多学科的批评特质,对图像本身及民族文化进行整体性解读,从而推进图像的知识生产及创新发展,应用于铸牢中华民族共同体意识。

“铸牢中华民族共同体意识,重要的是发现、发掘、呈现已有的交往交流交融事物和事项。”[7]《松下踏歌图》是表征多民族交融与中华民族认同的代表性壁画。该图绘制于云南省大理巍山彝族回族自治县巍宝山文昌宫内文龙亭右侧桥墩石灰墙上,创作者为清乾隆二十四年(1759年)参加修建亭阁的匠人,描画的是40人围圈而舞的场景。学者多依据人物服饰、舞蹈场景等图像元素判定为巍山彝族(“腊罗把”)打歌这一民俗活动的“舞蹈活化石”[8]。然而,通过存在场域、图像内容及复制品的绘画人类学考察,笔者发现《松下踏歌图》是一幅以彝族为主的多民族共同参与的图像,且作为公共艺术呈现了对中华民族的高度认同,为思考铸牢中华民族共同体意识提供了绘画图像维度的解答。

一、道教圣地的多民族交往交流交融

人类学善于置研究对象于整体语境中,马林诺夫斯基(Malinowski)的功能主义、布迪厄(Pierre Bourdieu)的场域理论等研究无不如此,是对田野资料进行分析的利器。“在格尔茨的观念中,任何艺术现象和艺术行为都是特定地方意义世界的产物,都与特定地方意义世界中的其他文化系统处于错综复杂的关联中。因此,对任何艺术现象和艺术行为的研究都不能脱离开其生长的地方意义世界。”[9](P.101)《松下踏歌图》的出现往往不是单独存在,也不能单独考察,而是语境中多样艺术类型的综合表现形式,它跟大理巍宝山建筑、宗教、民俗、传说、歌舞等共同建构了一处区域综合艺术景观。正是这一多元语境造就了该绘画的产生,与其特定的自然环境、历史情境密切相关,与其所在的民族文化有着深厚复杂的关联。

巍宝山位于巍山彝族回族自治县城南11公里处,开辟于汉代,传说有孟优等道士在此地出家传教。巍宝山道教在大量吸收原始宗教的神仙信仰和巫觋方术的基础上形成教派。在现存道观中有彝族先民进行原始宗教活动的场所,如文昌宫原为彝族先民祭龙的地方;斗姥阁内斗姥元君为细奴逻之母,这些都是彝族原始宗教和道教杂糅的例子。明末清初,巍宝山道教宫观群形成,道教在巍山县境内蓬勃发展,道观的建盖和道士的往来应运而生了一大批反映道教与原始宗教掺杂糅合的传说故事。彝族、汉族、白族、苗族等民族信仰比较多元,巫、儒、道、佛兼收并蓄,历经千余年的相互吸收,相互融合及兴衰变化后,最终形成了以道教为主的宗教合流。例如,现今巍山县内马鞍山区一带彝族中流传的“接祖”仪式及其传说就是巫、儒、道、佛合流的例子。宗教观念已深入到人们的思想感情和日常生活中,和民族习俗交织在一起,世代绵延,成为一种强大的文化力量。

《松下踏歌图》即为这一交融场域里的图像。该图所在的文昌宫始建于汉代,最初主要是彝族祭龙的龙潭殿。清初把龙王庙改建为道观[10](P.23),祀道教神文昌帝君,并同时把龙王奉为神,在魁星殿里塑黄龙像,至今尚存。文昌宫经历多次修复,“据文昌宫内清乾隆四十年刻的《巍山文昌宫新建魁神、金甲殿碑志》载:‘二十四年得同志鼓舞,积累募化,镶砌龙池,建修亭阁。’”[10](P.30)后来因变故遭受破坏,1980年和1985年经历两次重修,形成今日之多民族文化共存的场域。《松下踏歌图》因装饰性、纪念碑性需要而绘,与道观共变化。

《松下踏歌图》与巍宝山各类民俗文化事项互构互文。(1)朝山庙会。每年农历二月初一至十五日是巍宝山的朝山庙会,巍山和临境大理、南涧、弥渡、漾濞等市县的各民族群众都要前往朝山赶会。山会起源于道教,根据清雍正四年(公元1726年)《巍宝朝阳洞玄极宫新置常住水磨碑记》记载:“适遇乙未岁天灾流行,偶有神人点化,命朝巍山。已疾者许之,立睹痊愈;未疾者许之,均获安康。”[10](P.75)可见,朝山庙会始于禳灾祈福的一种民俗信仰活动,后来发展成民俗、商贸、旅游相融合的盛大群众集会。期间,打歌乃重要组成部分,贯穿于整个庙会的始终。(2)彝族二月八节。每年农历二月八日,彝族民众汇聚巍宝山南诏土主庙(巡山殿)杀猪宰羊,敬奉祖先,餐毕还要围着篝火打歌狂欢等。“而在后山‘打歌场’的大规模野外踏歌,则成了滇西彝、白、汉群众超然于民族、宗教信仰、性别年龄之外,无任何束缚的群众性自娱自乐、自我调节的活动场所。”[8]该节的一系列传统民俗,是以彝族的祖先崇拜、土主文化为核心的多种信仰形式的集中体现。(3)白族接三公主。每年农历二月十一日,大理地区的白族群众穿着白族盛装,成群结队地来到巍宝山巡山殿和三公主殿,举行祭祀三公主的仪式。活动内容有诵经、打白族霸王鞭和彝族群众打歌等。接三公主的活动将大理白族和巍山彝族连在一起,对两地文化交融起到了积极的促进作用。另外,苗族、傈僳族等在巍宝山上也有相关民俗活动。因此,巍宝山非单一民族文化语境,而是融汇了彝族、汉族、白族、苗族、傈僳族等民俗事项,通过民俗信仰、宗教仪式、打歌对歌、歌舞表演、民间商贸等一系列活动,一方面促进了区域内各民族的交往交流和团结一体,另一方面展示了多民族“非遗”的活态传承和交融方式。

文化交融是指不同形态的文化或者文化特质之间相互结合、相互吸收的过程,其发生在各族群众的互动中,形成于漫长的日常生活中,如胶似漆、合而为一的交融特质凝聚在各民族观念、习俗、艺术之中。由于封闭的地理环境和交互的日常生活,毗邻杂居的巍山各民族之间在长期生产生活的交往中接触、交流、碰撞和模仿并加以发展,以巍宝山为代表,多民族交往交流交融已融进他们的骨血。同域文化因子互动整合是巍山民族文化交融的主要推动力,每个民族都在积极寻求与相邻地域民族文化的兼容性方式,以道教为代表的汉文化在物质文化、精神文化方面影响较大,这让巍宝山有了更多民族的信奉和参与,民族文化交融频繁、活跃。所以,道教圣地巍宝山非单一民族的活动场域,因而具有纪念碑性的《松下踏歌图》就不仅是表现彝族踏歌之情景。

二、以彝族为主的多民族交融图像

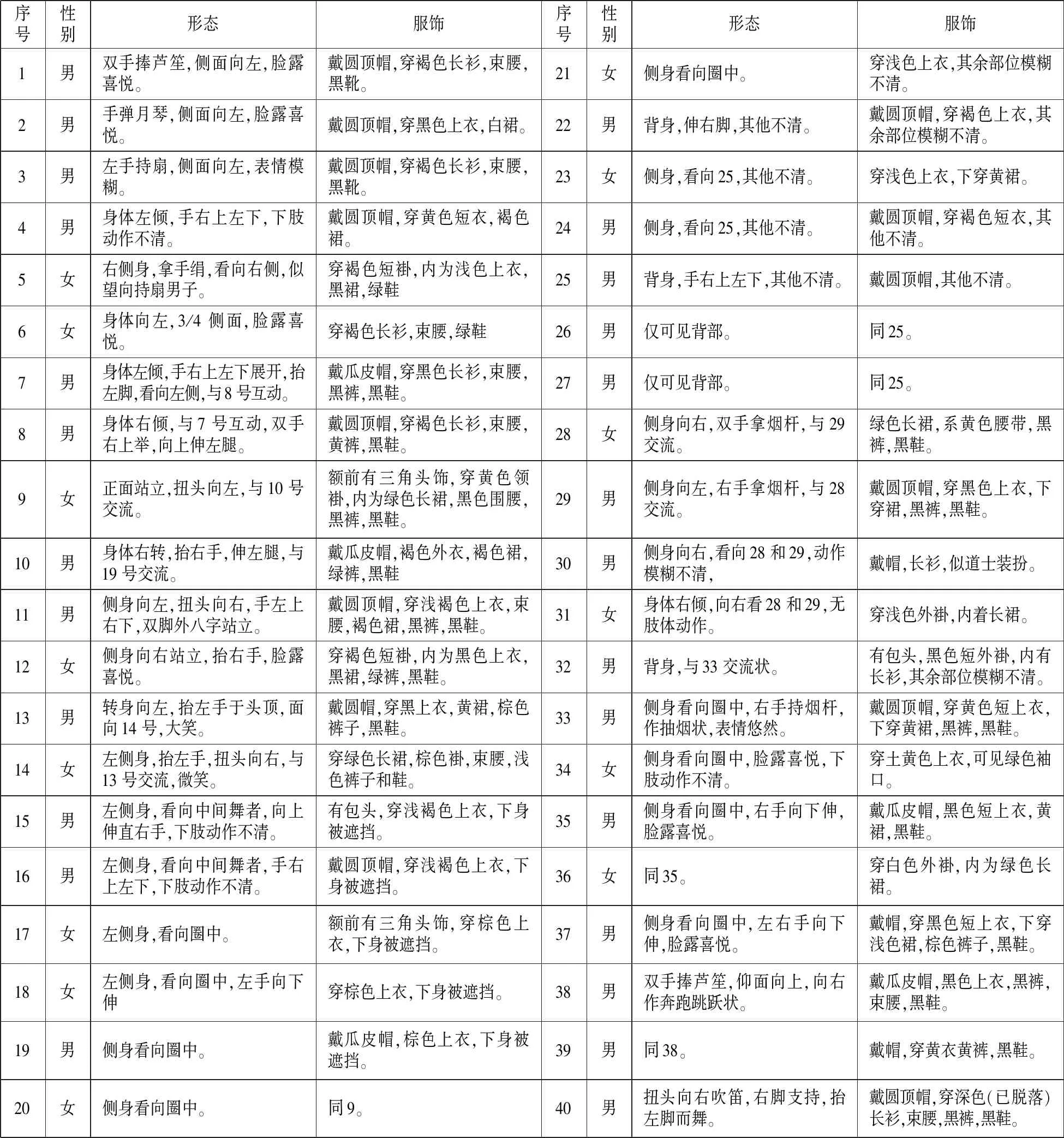

《松下踏歌图》惟妙惟肖地展现以彝族为主的打歌场景,《巍宝山志》载:“图中所画的打歌者绝大多数就是当地的彝族群众,一部分半彝半汉的打扮者,很可能是外出做过事或在外地做事回家探亲的彝族人。”[10](P.30)要辨别其中的族属,图像学研究能够比较真实地反映社会实景与地域民族文化。图像学把绘画作品视为“第一手材料”[11](P.9),分析图像的描绘内容,揭示图像在各个文化中形成、变化及表现、暗示出来的思想观念。为此,笔者从图像人物的形态、服饰及叙事场景角度(表1),对人物形象进行识别,找到其中的差异性和共同性,从图像里面发现族属信息,完成该图的情节性、民族性解读。

表1 《松下踏歌图》人物性别、形态、服饰统计

(一)人物形态

《松下踏歌图》尺幅约120cm×100cm,以工兼写的精湛技法表现,用笔工整流畅,人物形态基本准确,画面为:远处山峦起伏,近处一株苍松下,一群人围成圆圈,欢歌起舞。圆圈内有3个人,2人双手分别抱芦笙于前(38号、39号),1人在吹笛(40号),边吹边舞,大步跳跃。圆圈外还站有3人,1人吹笙(1号),1人弹月琴(2号),1人扬扇(3号),在伴舞助兴。环圈而舞的34人(4-37号),随着笛子、芦笙的节拍跳唱,有的扬手,有的转身,有的抬脚……各具神态。其中男子大多抬左手左脚,右手向下,前后甩手,女子动作幅度较小,每一个人的姿态并不统一,甚至脚步相反及不乏不舞蹈而交谈者。不协调的动作可视为多民族共同参与的实际情形,若同一民族只要芦笙一响,必有整齐的步调,而不同村寨、不同民族的人相遇时才会舞步不一,且三三两两地唠家常,呈现一幅地方性社交图景。

(二)人物服饰

从绘制手法上看,画者意在服饰基本形制的呈现,像纹样、装饰等细节并没有描画,因基本形制在各民族中的相通性而难以做出准确的族属判定。这也是图像学面对中国绘画时常面临的问题。从服饰史上看,巍山彝族服饰吸纳了其他民族服饰的风格特点,有很多品种式样都来源于汉族,如大襟衣、长衫等原先都是中原汉族的服饰。唐代南诏国建立后,南诏国内的乌蛮王族和贵族服饰有了很大的改变。唐天宝战争之后,南诏曾多次出兵进攻西川,破成都,掳掠回来大批汉族工匠艺人。被掳的服装裁剪师传授服饰缝制技术,从那时起汉族的大襟衣、长衫,即在右胸部扣纽子的服饰开始流行。从《松下踏歌图》图像人物的服饰上说,难以表述为单一民族的穿着式样,表现更多的是多民族同穿共享的服饰类型。

(三)叙事

通过绘画人类学实地考察发现,《松下踏歌图》是文昌宫文龙亭桥墩上的4幅绘画之一,或是整幅组图的一部分,而其余3幅因模糊不清、叙事不明、特色不足及民族美术遗产调查推广不够等原因而被忽视。实际上,应该联合4幅图像做整体关联性分析方才呈现《松下踏歌图》的原本叙事信息。

图1 文昌宫文龙亭桥墩上的另外三幅图之一

图2 文昌宫文龙亭桥墩上的另外三幅图之二

图3 文昌宫文龙亭桥墩上的另外三幅图之三

将4幅图整体看待,并依据画面行船方向、人物面部转向等图像因素,可见该壁画的叙事顺序为自左向右的图1→图2→图3→《松下踏歌图》,即:持花女子、坐船官员、舞剑女子分别撑船前往踏歌的场景。《松下踏歌图》成了该系列图的叙事终点,意在表现多民族共同前往并参与该画所在地进行打歌的情形。图像景观跟实际景观对比,巍山自古以来并无大江大河,除《松下踏歌图》外,另外3幅并非巍山当地的图景,所以图1、图2、图3多为画者想象创作之景,其目的在于指向《松下踏歌图》。加之巍宝山文昌宫为道人修仙之地,亭子中亦写有瀛洲、蓬莱等道教仙境,可推测踏歌或为该地神仙般的生活表现与向往。

四幅图所述故事实难考证。《松下踏歌图》代表了官民、男女、各种职业、不同民族等共同昌明的愿望,这跟文昌宫倡导的文治昌明理念息息相关。另外,据文昌宫Z道长推测,四幅图讲述白族三公主嫁给细奴逻的传说:“三公主是白王张乐进求的第三个女儿,张乐进求让位给细奴逻时,把三公主嫁给了他。三公主聪明能干,而且十分关心农业生产,细奴逻因为在巍山长期耕牧,积累了很多农业生产知识,也使三公主进一步提高了对农业生产的认识。每年春耕开始,三公主都要回到大理地区去看看家乡备耕的情况,并和家乡父老交流一些发展生产的看法,使大理巍山两个地区的生产经验能够互相传播和交流,对两个地区农业生产的发展起到了很好的作用,同时也使白、彝两族人民更加友好团结。她死后,大理地区的白族人民出于对她的崇敬和怀念,每年春耕开始之际,农历二月初,都要到巍山来举行接三公主的活动,一直相沿至今。”[14](P.131)这一传说文本呈现了南诏国时期彝族与白族先民之友好关系,表现了巍山经济繁荣、生活富足,反映了各个民族对这一区域美好生活的向往,佐证了《松下踏歌图》组图中所叙58人越万水千山相聚而舞的现实意义。

由此,所有的推论指向一个结果:《松下踏歌图》既是彝族的打歌,也是多民族共建的打歌,可为同一民族共享,也可为不同族属的民众共享,呈现出合作、共享的多主体、多民族的艺术样式,确立为多民族文化对话和多元一体的歌舞知识图谱。由此可见,彝族、汉族、白族、苗族、傈僳族的互动不仅生产了经典的民族艺术作品,丰富了表达民族关系的方式,而且使很多受众经由反身性方式不断重构民族的身份认同,让地方性知识获得新的生命力。如此构成了一种多维立体呈现中华民族共同体意识的路径,在实现自我认同与集体记忆的社会性建构过程中发挥着重要的作用。

三、作为公共艺术的《松下踏歌图》复制品

20世纪80年代初,为了搜集和整理云南民族民间美术资料等文艺任务,文化部门进行了一系列抢救工作,云南美术馆专门组织王晋元、姚钟华、曾晓峰等画家深入云南少数民族地区寻找并临摹壁画。画家们临摹了上至新石器时代、下至近代,包括彝族、傣族、藏族、白族、佤族、纳西族等多个民族的壁画。1983年,在北京民族文化宫举办“云南少数民族壁画展览”,并整理成《云南少数民族壁画展览》画册。其中,由夏斌文、徐冰临摹的《树下踏歌图》④(图4)入选。因该图罕见反映少数民族打歌习俗,引起了国内外学者的特别关注。获得权威机构鉴定与认可后,《松下踏歌图》受到地方政府部门的重点保护,并于2005年入选第一批县级“非遗”保护名录,成了巍山地区的代表性绘画作品。

图4 《松下踏歌图》复制品(一)

于是,《松下踏歌图》成为画家经常临摹之图[15],并出现在各级各类地方文化的宣传中。像《巍山彝族回族自治县志》[16]《云南巍山彝族社会历史调查》[17]《蒙舍遗萃——巍山县非物质文化遗产》[18]《巍山彝族回族自治县民俗志》[19]《巍山彝族服饰》[20]等书籍资料凡是涉及彝族打歌、区域美术的内容都会借用该图。这一图像并不限于重复印刷,而是不断地被绘制在公共场所之中,如笔者发现在巍山县城的公园、广场及店铺内的装饰都会使用该图。以永安镇打竹村为例,在打歌场、村史馆、活动室各复制《松下踏歌图》。村史馆室内的复制品(图5)在人物、动作、服饰、场景上较为贴近原作,虽然画技拙劣,却也受到民众的喜爱和认可,给该村的打歌活动增添视觉史上的证据。还有刺绣等手工艺形式复制的《松下踏歌图》,进一步转化为多元的公共艺术景观。《松下踏歌图》由道观装饰壁画到作为文化产品应用于大众之中,成为多民族公共场所的共享性歌舞知识图谱,有了很强的文化传播功能。

图5 《松下踏歌图》复制品(二)

就审美价值上,古德曼(N.Goodman)在《艺术与真实性》中举例证明了原作与复制品间的同等性。“假定我们的左前方有伦勃朗的画《卢克丽霞》,右前方有一幅该画的天衣无缝的临摹。虽然两者之间差别甚多——作者、年代、物理和化学特点、价值等等——我们都看不出任何差异。如果有人趁我们睡觉时移动了它的位置,只凭肉眼就无法分辨它们。”[21](P.276)虽然我们可以通过某种鉴定技术最终分辨出来,但这显然超出了普通受众的能力,表明了复制品同原作一样能生成审美价值。同时,古德曼还说:“当汉·凡·米格伦把自己的画冒充弗米尔的作品出售时,他蒙蔽了绝大多数最有资格的专家,只是由于他自己的招供这一骗局才得以揭穿。”[23](P.276)由此更是阐明了《松下踏歌图》复制品等同原作的价值,况且当原作不能随时被大众欣赏时,复制品便发挥同样的审美价值。

《松下踏歌图》能够成为公共艺术的原因有三:(1)政府宣传。因图像呈现多民族和谐共生,团结成圈,得到政府力量的支持与宣传,被打造成地方性艺术符号。(2)民众认可。《松下踏歌图》所在的巍宝山本就是一处公共艺术场域,将其挪用于其他公共场所,更加表征民众对该图及其背后各民族多元一体的认可。(3)打歌认同。多民族交往交流交融在《松下踏歌图》中诉求真实的视觉体现,将美好的记忆、快乐的想象和审美趣味投射于打歌之上。

贝克尔(Howard S.Becker)的艺术社会学符号互动论强调艺术关系及其中的动态生成性,将艺术视为整个社会互动的集体性网络中的活动。[22]这既是对传统内涵的去魅,也扩大了本身的包纳性,为绘画图像经复制而产生的继承性和创造性提供理论启示。随着公共艺术功能的不断拓展及其重要性的日渐凸显,《松下踏歌图》复制品覆盖的区域空间扩及城镇、村寨等更为广大的公共领域;其所服务的对象惠及普通群众。该图被越来越多地应用于农村面貌的改造与乡村文化的重塑之中,强调与其所在公共空间的有机融合,这种融合不仅体现在与其外在物理空间的和谐,更体现在与其所在人文生态的契合,既有助于各个民族交流交往交融的和谐相处,又有助于激发民众对于地方性知识的自觉与自信。作为一种公共空间中的存在物,其必然是一种开放性的存在,有助于实现对民族历史文化资源的挖掘与转化利用,凸显地方文化的现代价值;有利于民族文化的展示与传播,地方文化活力的激发与恢复。同时,《松下踏歌图》的共享性,不仅意味着公共空间之中的民众人人得以赏之,更意味着对于公共艺术的维护人人有责,这无疑可以促发民众合作意识与公共精神的生成,便于共同致力社区的复兴和美丽家园的共建。

只是《松下踏歌图》的复制品较为拙劣且形式单一。近期绘画人类学团队成员集合人类学家、画家、设计师、本土学者及民众为一体,通过跨学科的参与性及多方力量的发挥,一同复原图像并制作该图的各种复制底板。其中,画家张方考察巍山自然、人文生态环境,了解当地的历史与文化,观察彝族、汉族、苗族等民族的体质特征,进行大量人物的写生,在纸本上还原并创作《松下踏歌图》(包括对模糊部位及26号、27号头部的修复)。绘画人类学团队的实践活动让作为公共艺术的《松下踏歌图》歌舞知识图谱更具审美性、合理性及可复制性。在此,艺术社会学符号互动论跨界人类学、美学视域之中,让绘画图像的意义得以在互动及行动中清晰地表征。

《松下踏歌图》复制品不仅提升了社区环境的审美品质,而且凝聚了多民族之精神,其效果表现在:(1)与环境相互生成。传统壁画绘制于某个特定墙面,致使观看位置恒定,欣赏角度受限,互动机会不多。现代社区空间的复制品是灵活的,通过改造墙体、扩张空间画幅、利用依附载体,创作出有视觉张力、有空间深度的多模态艺术效果。(2)与民族相待而成。人们对多民族审美的期待,促逼《松下踏歌图》融入时代脉搏中,融入地方文脉中,和社区共同成长,与大众展开对话,承担起反映公共文化和建构中华民族视觉形象的重任。

四、《松下踏歌图》:铸牢中华民族共同体意识的艺术路径

藏于道教圣地的《松下踏歌图》以视觉图像的形式,呈现了18世纪中期我国西南各民族的民间生活与文化想象,并在20世纪末再被发掘,与地方需求相契合,继续发挥公共文化服务的功能。这是当地中华民族共同体形成的历史铁证,表现了中华民族共同的精神追求与艺术认同,也是铸牢中华民族共同体意识的地方性实践新作为。

通过绘画人类学的考察,《松下踏歌图》表现出如下价值:

其一,社会凝聚的视觉动力。作为隐喻人类历史生活与审美意象的艺术图像,反映着个体与群体聚合表达的方式,给予今人窥探多民族交往交流交融的视觉路径。《松下踏歌图》身上所烙刻的“民族”印记有助于促进民族团结、增强民族向心力,一方面构建民族文化认同的审美手段,其复制品以视觉符号形式让民众更加凝聚在一起;另一方面凭借其蕴含的民族观念、文化意涵,使人们在思想上获得普遍化的认同,形成强有力的民族精神凝聚力。

其二,族际修睦的维系方式。彝族、汉族、白族、苗族、傈僳族等基于生存和生活的需要而相互交往,融汇不同民族的传统文化、风俗习惯,产生和传承丰富多彩的民族民间文艺。多民族的交往历史与修睦理念成为《松下踏歌图》及其复制品产生及传播的内在原因。

其三,文化再生产的重要图例。《松下踏歌图》是各民族在文化互通或交流过程中熔铸共生的审美符号。随着文化传播媒介与传播方式的发展,《松下踏歌图》经历多重机制的审美变形生产出不同形态的复制品。通过复制生产,多民族交往交流交融的信码获得了多元化的表达,情感认同、文化认同、民族认同得到了艺术维度的建构,意味着艺术形象的文化再生产。

其四,铸牢中华民族共同体意识的艺术路径。《松下踏歌图》无论在道教圣地还是如今的各个村寨,其以更为深远的内在精神铸牢中华民族共同体意识,并形成更加牢固的内在动力。如围圈构图象征着各民族环抱一起,隐含着对中华民族多元一体的美好期待。《松下踏歌图》在不断流变的生活中重新认识、激活、塑造传统,敞开与他民族、他文化的关联性,汇聚熔铸成多元一体的中华艺术,成为建设各民族共有精神家园的载体及涵养中华民族共同体意识的膏壤。

总之,18世纪中期对多民族交融关系的图像塑造带有强烈的地方性和民族性。《松下踏歌图》是彝族图像的说法并不客观,如果以此为讨论前提,就难以发现图像的原初价值,就极易落入偏见的陷阱,因此,需要回到图像的存在场域、叙事内容和复制品上,回到巍山多民族交融与中华民族认同的关联上。艺术既要呈现传统民族文化,同时也要面向新时代形态,实现“民族叙事”与“共同体叙事”的平衡与统一,有效建构你中有我、我中有你的“艺术共同体”。在此,《松下踏歌图》为增进各民族的交融与认同提供了极佳范本,也为中华文化的伟大复兴提供了艺术资源。

从现实及学科发展的意义上说,本文的研究内容旨在通过绘画人类学的考察,开拓绘画图像研究的跨文化比较视野,将“图像本身”的视线,转向“图像关系/互动”,考察绘画图像如何表征,如何建构中华民族视觉形象,揭开历史图像的面纱及当下的再生产价值,这不仅仅是绘画人类学研究视野的开拓,也是铸牢中华民族共同体意识的重要方式。