老年人家庭经济支持影响因素与城乡比较研究

耿艳玲,彭华民

(1.西北大学 哲学学院,陕西 西安 710127;2.南京大学 社会学院,江苏 南京 210023)

人口快速老龄化是中国经济和社会发展面临的突出挑战。根据全国第七次人口普查数据,截至2020年11月,全国65岁及以上的老年人占到了人口总数的13.5%,中国即将全面迈入深度老龄化社会[1]。老年人整体福利水平的保障有赖于获得其所需的经济支持、生活照料和情感支持,其中经济支持作为老年人维持日常所需的物质保障,对老年人衣食住行等基本生活需要的满足有重要影响[2]。中国作为发展中国家,可以用来提供老年人收入保障和提升老年人福利水平的公共资源还比较有限,家庭在老年人支持和照顾领域仍然扮演着政府、社会等福利提供主体无法取代的重要角色。而在城乡社会保障体系二元分化的背景下,农村老年人对家庭支持的依赖更为明显[3]。

孝文化是中国家庭养老的文化支撑,然而随着个人主义文化的日渐盛行,孝传统受到一定程度的影响;加之人口流动性增大、成年子女离开家乡到非户籍地就业发展成为常态,家庭结构也发生了很大变化,这些都对传统的家庭养老模式带来冲击[4-5]。在这样的社会背景下,与父母分离而居的成年子女是否还愿意为老年父母提供经济支持?支持的程度如何?城乡不同区域内影响经济支持发生与否的因素是否有差别?这些就成为本研究关注的核心问题。

整合代际团结理论和动机理论两大视角,使用中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,简称CHARLS)数据,可以对中国城乡老年人获得非同住子女家庭经济支持的状况进行深入分析。

一、文献综述与研究假设

(一)代际团结理论与老年人家庭经济支持

代际团结研究兴起于20世纪80年代的欧洲。Shanas等学者指出,虽然传统的大家庭日益少见,核心家庭成为主流,父母与子女分离而居日益普遍,但代际之间的沟通互动依旧非常频繁,且代际之间的互助关系也非常强[6]。延续Shanas等学者的讨论,Bengtson和Roberts建构了代际团结的基础理论模型,将代际团结分为六个维度,分别是结构维度、联系维度、情感维度、共识维度、功能维度,以及规范维度[7]。这六个维度之间存在一定的相关关系,例如代际之间的功能性团结(如子女对父母的经济支持)受情感性团结激发,并受结构性团结(如家庭结构和子女个数等)制约[8]。

Szydlik进一步对影响代际团结的因素进行了区分,指出影响代际团结的因素可以分为三个层面四个维度,包括微观层面的个人机会结构和需要结构、中观层面的家庭结构、以及宏观层面的社会文化-环境结构[9]。个人机会结构反映的是个人实现代际团结所拥有的机会和资源,它使家庭成员之间的互动和互助成为可能。需要结构反映的是家庭成员对代际支持的需求,这些需求可能表现为经济问题、健康问题等,是代际支持发生的重要诱因。家庭结构是处于中观层面的影响因素,它包括家庭的人口规模以及居住结构等。社会文化-环境结构则是一个更为宏观的概念,它包括社会、经济、税收、福利系统,以及城乡二元体系等,强调的是宏观社会环境所能产生的影响。

作为代际团结的重要主体,老年人是否能收到家庭经济支持受其多重需要结构影响。例如,郭志刚的研究发现接受家庭经济净供养的老年人比例随老年人年龄的增长而提高,这一比例在60-65岁老年人中为27.8%,而在75~80岁和85岁以上的老年人群体中则分别达到50%和70%[10]。Attias-Donfut指出,由于女性老年人平均寿命更长、年老守寡及患老年疾病的可能性更大,加之许多女性在年轻时因需要照顾家庭而难以连续参与社会就业,阻碍了其在社会福利获取权等方面的积累,导致其晚年产生更强的家庭支持需要[11]。Logan等人的研究发现独身或丧偶的老年人因为缺乏另一半的支持和照顾,整体上的需要也更多[12]。就教育程度的影响而言,老年人的受教育程度越低,他们所拥有的社会及经济资源可能越少,因而经济支持需要越大[13]。老年人的健康状况越差,与之相对应的维持健康所需的经济支持也越多[14]。除了年龄、性别、婚姻状况、受教育程度和健康状况等因素,老年父母的经济特征同样是其需要结构的重要反映,如果老年人自身有养老金或其他经济来源,则其对子女经济支持的需要程度可能就会降低。Cox和Jimenez在秘鲁的研究就发现,相比较于没有养老金的老年人,享有养老金的老年人收到家庭经济支持的可能性要低11%[15]。此外,一些研究也发现老年人的家庭收入与他们收到非同住子女经济支持的可能性呈负相关关系,表现为老年人自身所在家庭的收入越低,收到非同住子女支持的可能性越高[16-17]。

除了微观需要结构因素的影响,Szydlik强调中观层面的家庭结构因素同样会对代际团结产生影响[9]。然而,就家庭结构因素对老年人家庭经济支持的影响而言,实证研究的发现并不统一。一些研究指出老年人所拥有的子女个数和家庭居住结构对其是否能收到经济支持的影响不大,但也有另一些研究发现这些因素确有显著影响[18-19]。以子女个数的影响为例,夏传玲、桂世勋等学者提出老年人经济支持“填补”理论,指出子女是否为老年父母提供经济支持并不受子女个数的影响,而主要受制于父母所拥有的资源与他们满足自身生活所需要的资源之间的缺口[20-21]。然而, “填补”理论一经提出就受到质疑,郭志刚和张恺悌对这一理论进行再验证时即发现,子女数量对老年人家庭经济支持存在显著的影响作用[22]。Lillard和Willis的研究也指出老年人拥有的子女数量越多,他们收到子女经济支持的可能性就越大[23]。而就家庭居住安排的影响而言,相关研究发现与子女同住的老年父母获得非同住子女经济支持的概率较低,而独居老年人因其自身需要较多,也由于子女的补偿心理,收到非同住子女金钱和实物帮助的可能性更高[24]。

文化-环境结构为老年人家庭经济支持的发生提供了基础的社会背景。在中国,城乡间不同的社会、经济、劳动力及福利体系等差异很好地呈现了宏观社会文化-环境结构的不同[25-26]。并且,生活在城镇和农村的老年人在收入及消费结构、健康状况等方面亦存在一定差异[27-28]。在此背景下,城乡老年人家庭经济支持现状及其影响因素是否存在差别,成为值得探索和回答的问题。

因此,基于代际团结理论,本研究提出以下假设:

假设1:老年人是否能收到家庭经济支持受其需要结构影响,需要程度较高(如高龄、女性、单身、受教育程度较低、健康状况和经济条件较差)的老年人收到非同住子女经济支持的可能性更高。

假设2:老年人是否能收到家庭经济支持受家庭结构影响,家庭结构较有支持性(如非同住子女个数较多)的老年人以及不与子女同住的老年人收到非同住子女经济支持的可能性更高。

假设3:老年人是否能收到家庭经济支持受社会文化-环境结构影响,农村老年人收到非同住子女经济支持的可能性更高。

假设4:老年人收到家庭经济支持的状况,以及相关因素的影响作用存在城乡差异。

(二)动机视角与老年人家庭经济支持

除去代际团结因素,家庭经济支持发生与否同样可能受动机影响。经济学文献中常讨论的支持动机有两种类型,分别为利他动机和利己交换动机。利他动机认为家庭成员的相互支持主要源于感情、道德责任感或义务感,譬如成年子女给予老年父母支持和帮助主要是因为他们关心父母的生活品质,并能够从满足父母需要的过程中得到自身价值的满足;利己交换动机则认为一个人给予其他人帮助主要是源于对受助人回报的期待,譬如家庭成员可能会以日常照顾和情感支持换取财力支持等[29]。尽管不少研究都在争论究竟利他和利己两类动机哪个在主导家庭代际经济支持的发生,但研究结果尚无定论。Secondi等学者指出,利他和利己动机看似相互排斥,实际上却同时存在,并共同激发了代际之间相互的支持行为[30]。

类似的,社会学文献同样强调动机对人际支持的影响。Künemund和Rein指出成年子女和老年父母之间的支持关系受三重动机影响,包括互惠动机、亲密动机以及责任动机[31]。胡仕勇和刘俊杰基于对中国农村的研究也指出,子女是否给予父母经济支持受到孝观念、对父母的责任和义务意识、亲子感情链接以及对父母养育之恩的回馈等多重动机影响[32]。以老年人家庭经济支持为例,出于利他动机和责任意识,成年子女会为有需要的父母提供经济支持。而基于利己交换动机和互惠动机,成年子女为父母提供经济支持的状况在很大程度上可能会受老年父母对其支持的回馈和反向支持提供的影响。

鉴于此,整合相关动机视角,本研究提出如下假设:

假设5:老年人是否能收到家庭经济支持受其所能提供的反向支持的影响,为子女提供支持和协助的老年人收到家庭经济支持的可能性更高。

二、研究设计

(一)数据来源

本研究使用CHARLS全国基线调查数据。该调查于2011—2012年在全国28个省份(不包括港澳台等)展开,调查员访问了随机抽取的10257户家庭中的17708位年龄高于45岁的中老年人。由于CHARLS中测量的是受访者是否收到非同住子女的经济支持以及收到的数量,因此本研究选取年龄超过60岁并且拥有非同住子女的老年人作为研究对象,并以家庭作为分析单位。

(二)变量处理

本研究因变量“家庭经济支持”的测量为 “过去一年您或您配偶是否接到过非同住子女的经济支持?”,具体赋值为1=是,0=否。

本研究的自变量包括老年人个人需要结构变量、家庭结构变量、文化-环境结构变量和代际支持交换变量。具体来说,老年人的需要结构变量包括老年人的年龄(出生日期)、性别(男/女)、婚姻状况(已婚与配偶一同居住=1,已婚因工作暂未共同居住=2,分居=3,离异=4,丧偶=5,从未结婚=6),受教育程度(您的最高学历,从文盲=1到博士=11),健康状况(从很差=1到很好=5),是否有养老金(1=是,0=否),家庭收入(涵盖工资性收入、农业收入、个体经营或开办私营企业的收入及家户政府转移支付收入,并剔除农业投资与个体经营投资),以及是否接受了其他非同住亲友的经济支持(1=是,0=否)。常规而言,性别和婚姻状况通常作为两个独立变量使用,但鉴于本研究以家庭为分析单位,且以往也有研究证实单身女性老年人相对而言需要程度更高,因此本研究将性别和婚姻状况两个要素合成一个变量,即性别婚姻状况,具体赋值为1=在婚夫妇,2=单身(含分居、离异、丧偶、从未结婚)男性老年人,3=单身(含分居、离异、丧偶、从未结婚)女性老年人,数据分析过程中以 “在婚夫妇”为参照组。此外,出于数据分析需要,对家庭收入同样进行了虚拟化处理,将收入低于中位数1/2的家庭划归为低收入家庭,收入高于中位数2倍的家庭划归为高收入家庭,其余为中收入家庭,数据分析中以“低收入家庭”为参照组。

老年人的家庭结构变量包括是否与子女同住(1=是,0=否),以及其所拥有的非同住子女个数。文化-环境结构变量为城乡差异(1=城镇地区,0=农村地区)。代际支持交换因素则主要包括受访老年人是否给予非同住子女经济支持(1=是,0=否),以及受访老年人是否提供了孙子女照顾(1=是,0=否)。

CHARLS数据库中数据缺失比例较低,单个变量数据缺失比例最高为2.3%。本研究对缺失值个案予以删除,最终有4781个家庭被选入最后的分析框。

(三)分析策略

本研究使用SPSS进行数据分析。首先通过描述性统计,探索老年人收到家庭经济支持的状况以及相关影响因素的基本分布,并使用卡方检验和独立样本T检验进行城乡差异检验。在此基础上,使用Logistic回归分析城乡老年人需要结构变量、家庭结构变量、文化-环境结构变量以及代际支持交换变量等对老年人是否能够收到非同住子女经济支持的影响,并探索相关因素的影响作用在城乡间的异同。由于Logistic回归的残差变异问题,对不同群体间的模型系数进行简单直接比较存在较大偏误风险[33],因此为提高数据分析结果的稳健性,参考既有研究经验[34],本研究在Logistic回归分析的基础上,进行线性概率模型(LPM)估计作为结果参照。在进行Logistic回归分析的过程中,使用Box-Tidwell Test来检验连续型自变量与因变量的对数几率(log odds)是否成直线性关系,并基于Cook距离对数据中的极端值进行筛查处理。

三、分析结果

数据分析结果显示,老年人收到非同住子女家庭经济支持的状况存在明显的城乡差别。并且,如代际团结理论和动机理论所预测的,影响老年人是否能收到家庭经济支持的因素是多层面的,且部分因素的具体影响在城乡也有所不同。

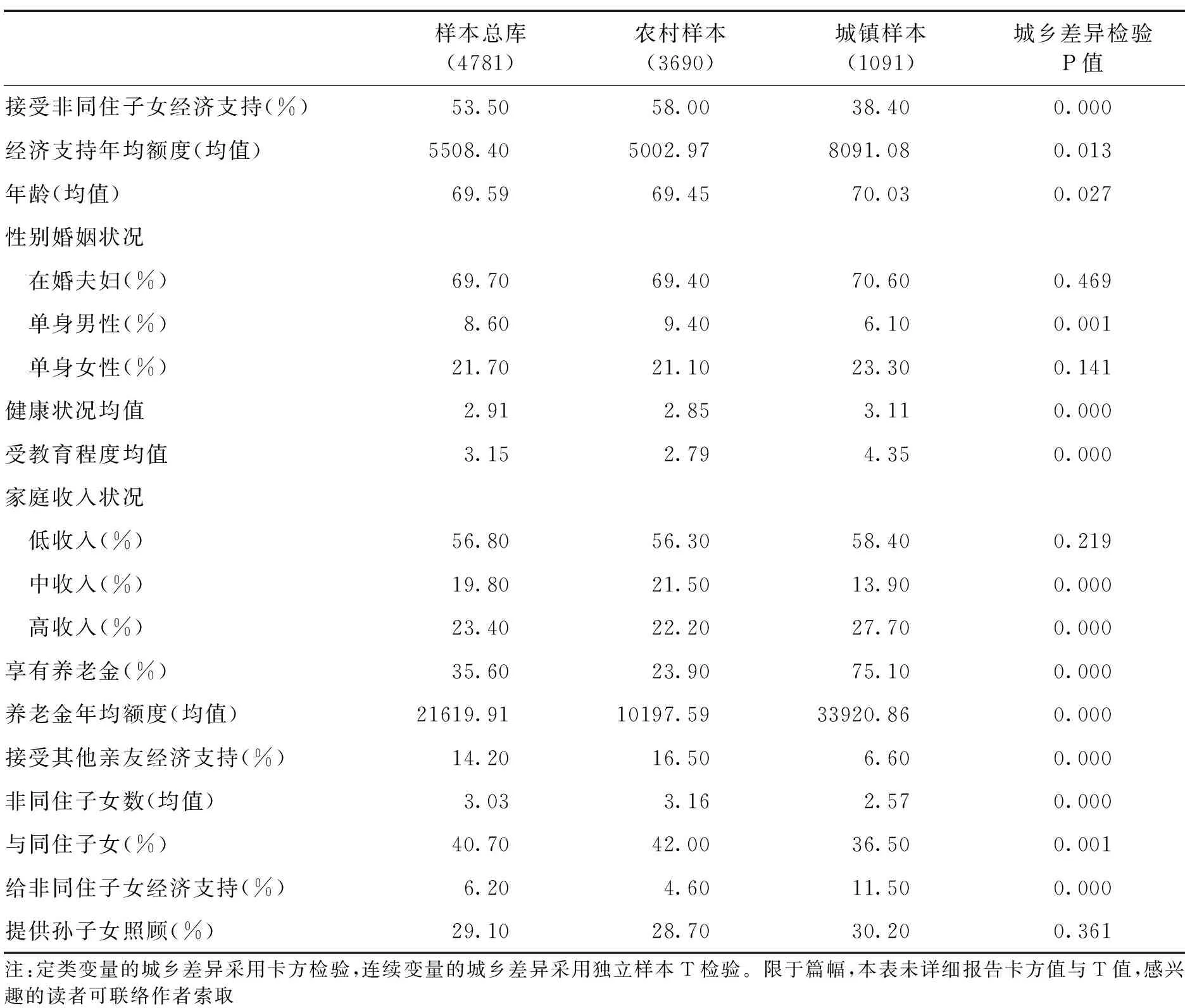

(一)老年人家庭经济支持基本状况

如表1所示,在年满60岁且拥有非同住子女的受访老年人/夫妻中,农村老年人有3690户,占总体的77.2%,城镇老年人有1091户,占总体的22.8%。样本中53.5%的老年人收到了非同住子女的经济支持,其中农村地区收到非同住子女经济支持的老年人比例为58%,城镇地区为38.4%,农村老年人收到经济支持的比例高出城镇老年人近20%。城乡老年人收到家庭经济支持的额度也有所不同,在过去一年收到过非同住子女经济支持的老年人中,农村老年人收到的年均经济支持额度约为5003元,城镇老年人约为8091元,前者仅为后者的61.8%。因此,总体而言,农村老年人收到非同住子女经济支持的比例较高,但城镇老年人获得经济支持的额度相对较高。

(二)老年人家庭经济支持影响因素基本分布

就老年人需要结构因素而言,样本总体中老年人的年龄均值为69.59岁,相较而言,城镇老年人的平均年龄要高出农村老年人0.58岁,并且这一差异具有统计学意义上的显著性。老年人群体的性别婚姻状况以在婚为主,约有70%的老年人和老伴一起生活。在约30%的单身老年人当中,农村单身女性老年人的比例为21.1%,城镇单身女性老年人的比例为23.3%,都远高于对应区域内男性老年人的单身比例(农村9.4%,城镇6.1%)。城镇老年人的健康状况相对更好一些(城镇老年人健康均值3.11,农村老年人健康均值2.85),且其受教育程度相对也更高(城镇老年人受教育程度均值4.35,农村老年人受教育程度均值2.79)。城乡老年人的家庭收入状况不很乐观,低收入家庭占比皆超过56%。就养老金而言,通过表1的数据可以看到,在数据收集的年份,农村老年人中拥有养老金的比例(23.9%)显著低于城镇老年人(75.1%),并且拥有养老金的农村老年人所能领取到的养老金年均额度(10198元)也远低于城镇老年人(33921元)。在接受其他非同住亲友经济支持的比例上,农村老年人有更高的接受比例(农村老年人16.5%,城镇老年人6.6%),这也在一定程度上间接反应了他们有相对更大的接受经济支持的需要。

表1 老年人家庭经济支持状况及影响因素描述统计表

家庭结构方面,农村老年人拥有的非同住子女个数更多,平均为3.16个,城镇老年人拥有的非同住子女平均个数为2.57个,显著少于农村老年人。农村老年人和子女同住的比例也更高,42%的农村老年人与子女住在一起,而在城镇老年人当中,这一比例为36.5%。

在代际支持交换方面,城镇老年人给予非同住子女经济支持的比例相对较高,约为11.5%,而农村老年人中这一比例仅为4.6%。两个群体在提供孙子女照顾方面的差异并不显著,28.7%的农村老年人和30.2%的城镇老年人为后代提供了孙子女照顾支持。

(三)城乡老年人家庭经济支持影响因素Logistic回归分析

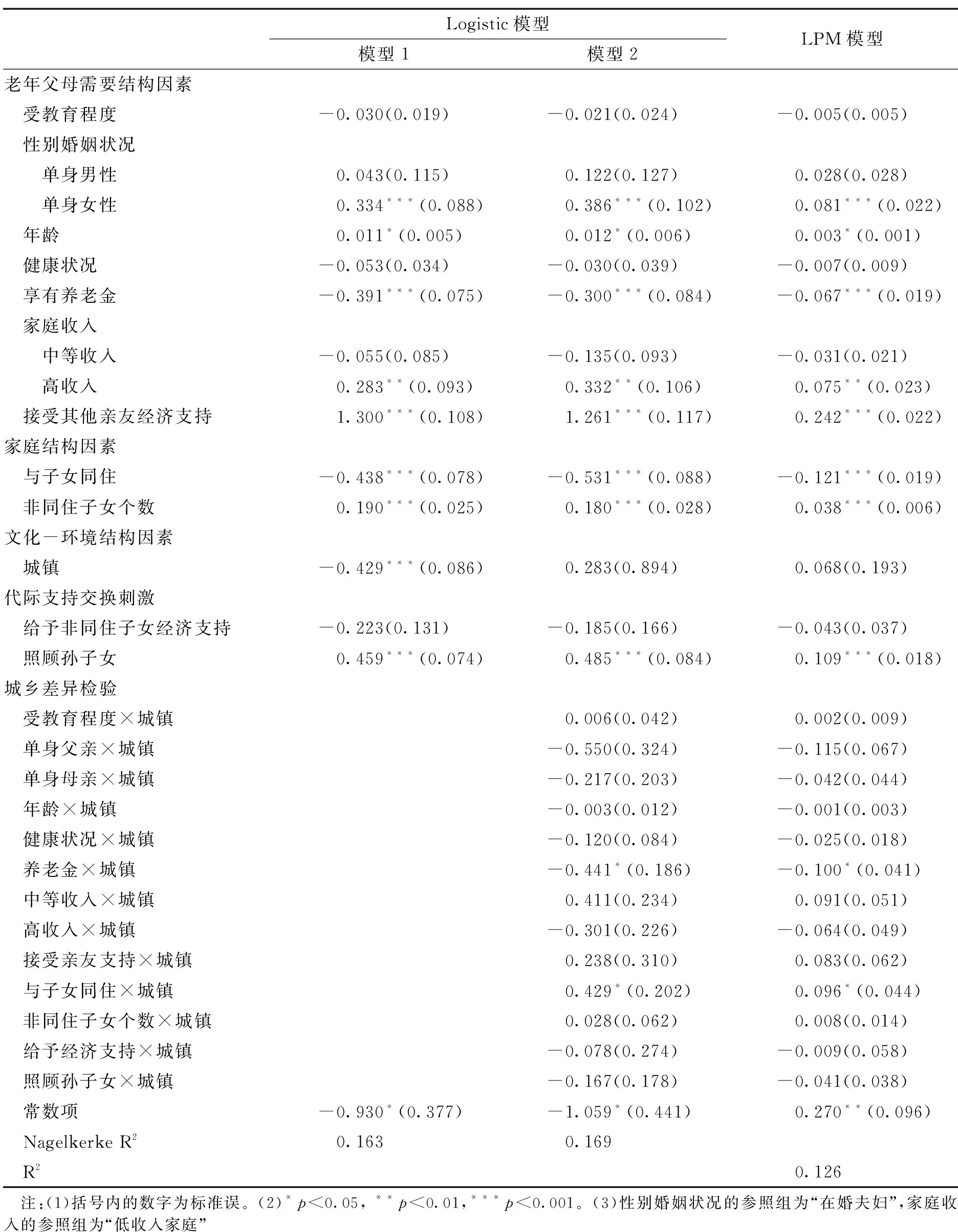

使用Logistic回归进一步分析相关因素对老年人是否能收到家庭经济支持的影响,并比较各因素影响作用的城乡差异。数据分析结果如表2所示。

1.老年人家庭经济支持影响因素Logistic回归分析

如表2模型1所示,老年人是否能收到非同住子女的经济支持,受到老年人需要结构、家庭结构、文化-环境结构和代际支持交换等多重因素的影响。

表2 老年人家庭经济支持Logistic模型和LPM模型(N=4781)

老年人需要结构变量中,性别婚姻状况、年龄、经济状况等皆能显著影响家庭经济支持发生的可能性。具体来说,单身女性老年人收到家庭经济支持的发生比(odds)高于在婚夫妇39.7%(e0.334-1≈0.397);老年人年龄每增加1岁,其收到家庭经济支持的发生比即增加1.1% (e0.011-1 ≈0.011);享有养老金的老年人收到家庭经济支持的发生比低于无养老金老年人32.4% (1-e-0.391≈0.324);高收入家庭老年人获得家庭经济支持的发生比高于低收入老年人32.8%(e0.283-1≈0.328);接受过其他非同住亲友经济支持的老年人获得非同住子女家庭经济支持的发生比高于未接受过其他非同住亲友支持的老年人266.8%(e1.3-1≈2.668)。

老年人家庭结构变量中,非同住子女个数及老年人是否与某个子女同住皆能显著影响老年人收到非同住子女经济支持的可能性。其中,与子女同住的老年人收到家庭经济支持的发生比低于无同住子女老年人35.4%(1-e-0.438≈0.354);而老年人的非同住子女个数每增加一个,其收到经济支持的发生比即增加20.9% (e0.19-1≈0.209)。

社会文化-环境结构变量同样能够显著影响老年人收到家庭经济支持的可能性。相较于农村老年人,城镇老年人收到家庭经济支持的发生比要低34.9%(1-e-0.429≈0.349)。

代际支持交换变量中,给予非同住子女经济支持并不显著影响老年人收到家庭经济支持的可能性,而提供孙子女照顾则可以。相比较于未提供孙子女照顾的老年人,提供孙子女照顾的老年人获得家庭经济支持的发生比要高58.1%(e0.459-1≈0.581)。

总体来说,与研究假设相一致,老年人中需要较为明显(无养老金、单身女性、年龄较高以及需要其他非同住亲友支持)的老年人、不与子女同住的老年人、拥有较多非同住子女的老年人、生活在农村地区的老年人以及提供孙子女照顾的老年人收到非同住子女家庭经济支持的可能性较高。与研究假设相悖,本研究发现低收入家庭的老年人收到非同住子女经济支持的可能性要低于高收入家庭的老年人,经分析可能原因有二:一是家庭经济状况具有一定的代际传递性,自身经济状况较差的老年人,其非同住子女的家庭经济条件可能也较差,因而为父母提供经济支持的能力有限;二是家庭内的代际支持提供可能受利己交换动机影响,子女寄希望于通过为经济状况相对较好的老年父母提供经济支持换取老年父母的后续回馈。

2.老年人家庭经济支持影响因素城乡比较分析

为比较老年人需要结构、家庭结构及代际支持交换等因素的作用方式在城乡的异同,在Logistic回归模型1基础上,本研究在模型2中加入各相关因素与城镇变量的交互项。研究结果显示,和农村养老金享有者相比,城镇养老金享有者能够收到家庭经济支持的可能性更低(B=-0.441,p<.05);和农村地区与子女同住的老年人相比,城镇地区与子女同住的老年人获得家庭经济支持的可能性相对较高(B=.429,p<.05)。其余变量与城镇变量交互项的影响作用皆不显著,表明这些变量的作用方式及作用程度在城乡无显著差异。LPM模型的分析结果进一步证实了这一发现。

为何养老金与家庭居住结构对老年人家庭经济支持的影响会有显著城乡差异?就养老金的影响而言,CHARLS数据显示相比较于农村养老金享有者所能领取到的养老金额度(年均10198元),城镇养老金享有者所能领取到的额度明显更高(年均33921元),前者仅约为后者的30%。所以即便同样能领取到养老金,农村养老金享有者的需要仍在较大程度上难以得到完全满足,因而不得不更高比例地依靠家庭获得经济支持。而就家庭居住结构的影响而言,数据分析结果显示,与子女同住的城镇老年人收到非同住子女经济支持的可能性显著高于与子女同住的农村老年人,其原因可能与城乡不同的住房现状和住房成本相关。统计数据显示,我国城镇地区的住房成本明显高于农村地区,且城镇居民的人均住房面积低于农村居民[35]。在这一现实背景下,虽然城镇老年人与子女同住也能更好地得到基本需要满足,但是非同住子女可能会出于对父母及与父母同住的兄弟姐妹的补偿心理,依旧坚持为老年父母提供经济支持。此外,由于农村住房资源相对富余,在农村多子女家庭中,一种较为常见的养老支持模式为老年父母在多个子女(尤其是儿子)家轮流居住,并由共同居住的孩子负责赡养和照顾,这可能也会降低非同住期间农村子女对老年父母的支持。

四、结论与建议

本研究在中国人口快速老龄化的背景下展开,使用中国健康与养老追踪调查数据,探索老年人收到非同住子女家庭经济支持的现状及影响因素,并就相关城乡差异展开对比和讨论。实证分析结果可以概括如下:

首先,老年人接受非同住子女家庭经济支持的现象广泛存在,且表现出较大的城乡差异。全国样本中超过半数(53.5%)的老年人收到了非同住子女的经济支持,其中农村老年人收到经济支持的比例为58%,高于城镇老年人约20%。相比于城镇老年人,数据显示农村老年人表现出更明显的需要,如拥有养老金的比例更低、受教育程度更低、健康状况更差等,这也在一定程度上为城乡老年人家庭经济支持发生率的差异提供了解释。然而,虽然农村老年人收到家庭经济支持的比例较高,但其收到的年均供养额度(5003元)远低于城镇老年人(8091元)。这在某种程度上可能源于农村老年人子女的收入远低于城镇老年人子女,而这一子女供给能力的差异进一步导致城乡老年人收到的经济支持额度显著不同。

其次,老年人是否能收到家庭经济支持受老年人需要结构、家庭结构、社会文化-环境结构以及代际支持交换等诸多因素影响,并且部分因素具体的影响作用在城乡有较大不同。个人需要结构方面,单身女性老年人、年龄较大的老年人、没有养老金的老年人,以及接受其他非同住亲友经济支持的老年人收到非同住子女经济支持的可能性较高。其中,享有养老金对城镇老年人家庭经济支持的挤出效应显著高于农村老年人。这一差异,很大程度上可能源于城乡老年人所能领取到养老金额度的显著差别。

家庭结构方面,拥有数量较多的非同住子女能够显著提高老年人收到家庭经济支持的可能性,因而即便在当下,子女依旧是父母养老的重要资源和依托。而就是否与子女同住的影响而言,与子女同住的老年人收到非同住子女经济支持的可能性显著更低,并且这一因素对农村老年人的影响显著高于城镇老年人。究其原因,与子女同住能够较好地实现老年人的基本需要满足,因而降低对非同住子女经济支持的需求度。然而在城镇地区,由于住房资源相对紧张且住房成本较高,部分非同住子女可能会出于无法为父母提供住房支持的补偿心理,依旧坚持为与其兄弟姐妹同住的老年父母提供经济支持。

代际支持交换对老年人收到家庭代际经济支持可能性的影响在城乡两区域基本类似,表现为提供孙子女照顾的老年人收到非同住子女经济支持的可能性显著高于不提供孙子女照顾的老年人,这也在一定程度上支持了本文的研究假设,即家庭成员之间的相互支持受到利己交换动机的影响。

基于以上结论,本研究认为社会福利可以为老年人及其家庭提供如下支持:

第一,提高养老金替代率,推动社会福利均等化,为更多老年人提供更充足、更可持续的养老保障。本研究发现,作为老年人晚年生活的重要经济保障和家庭养老的重要补充,拥有较高水平的养老金能显著降低老年人对子女经济支持的依赖程度。近年来,随着我国适度普惠型社会福利体系的建立和城乡居民养老保险覆盖面的快速扩大,绝大多数老年人获得了养老金领取资格。在此基础上,应进一步提高城乡居民养老保险的替代率水平,推动不同类型养老金体系的融合与均等化,使更多的老年人能够获得充足的经济保障。此外,有针对性地为单身女性老年人等特殊困难群体提供适度额外支持亦十分必要。

第二,提供社会政策与社会服务支持,维护家庭养老保障功能的持久稳定。子女是父母晚年生活品质的重要保障和家庭福利稳定供给的重要支撑,子女数量的增多能够显著增加老年人获得家庭经济支持的可能性。然而,尽管我国近十年来不断放宽人口生育政策,但总体生育率水平仍呈下滑趋势,对家庭养老模式的可持续性提出极大挑战。在当前全面实施三孩政策的背景下,应积极配合生育政策的放宽为家庭提供配套的儿童照顾、医疗、教育、住房等各方面的支持,通过拉动生育意愿提高人口生育率,为未来家庭福利体系的稳定构筑扎实根基。