超微针刀联合温灸疗法治疗肩周炎的疗效观察

杨丽萍 陈晨 王莉莉 张晓平 安忠诚*

肩周炎,俗称“冻结肩、五十肩”,主要表现为患肩不同程度的固定疼痛、伴有功能活动障碍、疼痛遇寒加剧等临床症状[1-2],好发于50 岁左右的中年人群,其中女性更加容易发病[3]。临床上,较多患者在疾病初期因不够重视而未接受规范有效的治疗,就诊时疾病多已发展至粘连期,疼痛明显,功能障碍加重,甚至肌肉萎缩,严重者生活无法自理[4]。因此,尽早采取积极有效的手段治疗肩周炎意义重大。中医针刺、艾灸、针刀等治疗肩周炎的经验丰富,但疗效不一。笔者在临床上应用超微针刀联合温灸疗法治疗肩周炎,在减轻患肩疼痛、改善肩关节活动等方面,取得了良好的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018 年7 月至2020 年1 月本院针灸科门诊收治的肩周炎患者64 例,随机分为观察组和对照组,每组各32 例。(1)纳入标准:符合《中医病证诊断疗效标准》肩周炎的诊断标准[5];年龄40~60 岁,具有独立思维能力,能够积极配合治疗;自愿参加研究并签署知情同意书。(2)排除标准:合并心脑血管、血液系统疾病者;合并骨质疏松不适宜肩部功能锻炼者;肩部皮肤有过敏、瘢痕、破损或其他皮肤疾病者;患有精神/神经系统疾病、智力障碍等依从性差或不配合研究者;孕妇、哺乳期女性及体质较弱者。观察组,男14 例,女18 例;年龄34~71 岁,平均(58.00±8.32)岁;病程2~24 个月,平均(11.53±5.43)个月;左肩9 例,右肩17 例,双肩6 例。对照组,男13 例,女19 例;年龄34~71 岁,平均(53.81±9.98)岁;病程3~21 个月,平均(10.88±4.78)月;左肩5 例,右肩23 例,双肩4 例。两组的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法 (1)对照组:采取温针灸治疗。选择肩髃、肩髎、肩贞等作为主穴,根据受累经脉配合辨证加减穴位,比如手阳明经证配合谷,手少阳经证配外关,气滞血瘀证配内关、膈俞,气血虚弱证配足三里、气海等。患者取侧卧位,患肩向上,穴位消毒后,采用无菌不锈钢毫针(规格0.30 mm×50 mm)直刺进针,手法得气后,选取阿是穴,将2 cm 艾条插于针尾处,点燃艾条近皮肤端,温灸1 壮,过烫时可用纸板隔热,留针30 min,取针。(2)观察组:采取超微针刀定点治疗结合温灸疗法。运用解剖医学及运动医学,分析肩部功能障碍动作或姿势的受损肌肉起止点,选取切入治疗点:①上举受限:肩胛骨内上角和肱骨大结节;②后伸、摸背受限:肱骨大、小结节嵴、喙突和盂下结节;③上肢搭肩功能受限:喙突、肱骨大结节嵴和盂下结节。患者取侧卧位,将患肩暴露,常规消毒选定的治疗点,医者右手拇指、食指、中指持超微针刀(规格0.4 cm×40 mm),刀口线与人体纵轴平行,左手拇指触摸结节,上下左右分离开周围的正常组织,然后下压并固定结节,再将针刀沿左手拇指指甲的边缘下刀,做扇形来回切割,进刀深度约0.5 cm,当左手拇指感到结节消失或缩小后即可出刀,一般切2~3 刀,每次治疗持续1~2 min。同时,选取疼痛明显的结节点留针,艾条温灸1 壮,艾条燃尽后取针。两组患者每周接受治疗3 次,10 次为1 个疗程,共2 个疗程。

1.3 疗效判定 (1)肩部疼痛评定:分别于治疗前、治疗1 个疗程后、治疗2 个疗程后,采用视觉模拟评分(VAS)进行评估。0 分:无痛;1~3 分:患者有能忍受的轻微疼痛;4~6 分:患者有尚能忍受的中度疼痛,影响睡眠;7~10 分:患者有不能忍受的重度疼痛,影响食欲及睡眠。(2)肩关节功能:采用Constant-Murley肩关节功能评分表[6],包括疼痛程度、日常生活能力、肌力、肩部活动范围等四个方面,总分为100 分,分值越大表明患者的肩关节活动功能越强。(3)临床疗效评价[7]:①治愈:肩部疼痛消失,肩关节活动能力和范围完全或基本恢复;②显效:肩部疼痛显著缓解但偶有不舒服,肩关节活动能力和范围基本正常;③有效:肩部疼痛缓解,肩关节活动能力和范围部分恢复;④无效:症状无缓解,活动范围未恢复。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0 统计软件。计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

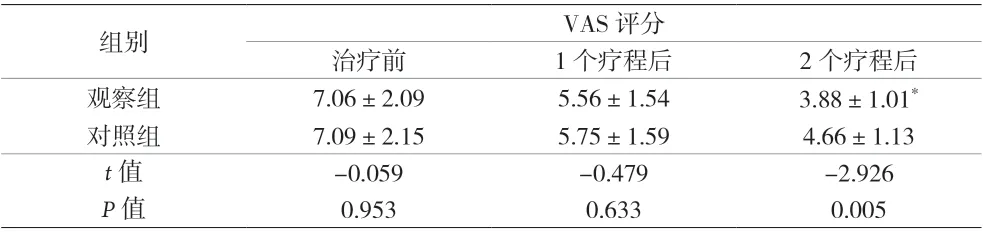

2.1 治疗前后两组VAS 评分比较 治疗1、2 个疗程后,两组的VSA 评分均较治疗前降低;治疗2 个疗程后,观察组的VAS 评分优于对照组。见表1。

表1 两组治疗前后VAS评分比较[分,(±s)]

表1 两组治疗前后VAS评分比较[分,(±s)]

注:与对照组比较,*P<0.05

组别VAS 评分治疗前1 个疗程后2 个疗程后观察组7.06±2.095.56±1.543.88±1.01*对照组7.09±2.155.75±1.594.66±1.13 t 值-0.059-0.479-2.926 P 值0.9530.6330.005

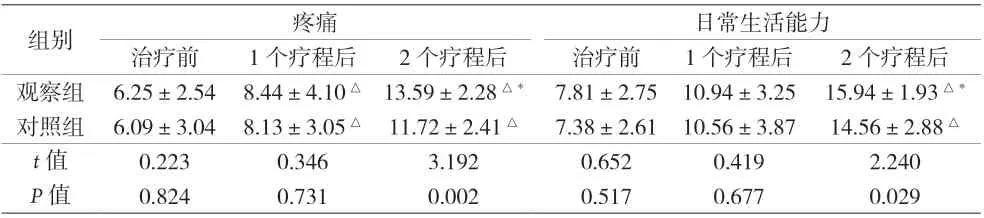

2.2 治疗前后两组患者的肩关节功能评分比较 治疗1、2 个疗程后,两组的肩关节功能各项评分均较治疗前有提升(P<0.05);治疗2 个疗程后,观察组的肩关节功能各项评分均高于对照组。见表2-3。

表2 治疗前后两组患者的肩部疼痛程度及日常生活能力比较[分,(±s)]

表2 治疗前后两组患者的肩部疼痛程度及日常生活能力比较[分,(±s)]

注:与治疗前比较,△P<0.05;与对照组比较,*P<0.05

组别疼痛日常生活能力治疗前1 个疗程后2 个疗程后治疗前1 个疗程后2 个疗程后观察组 6.25±2.54 8.44±4.10△ 13.59±2.28△* 7.81±2.75 10.94±3.25 15.94±1.93△*对照组 6.09±3.04 8.13±3.05△ 11.72±2.41△7.38±2.61 10.56±3.87 14.56±2.88△t 值0.2230.3463.1920.6520.4192.240 P 值0.8240.7310.0020.5170.6770.029

表3 治疗前后两组患者的肌力及肩关节活动范围比较[分,(±s)]

表3 治疗前后两组患者的肌力及肩关节活动范围比较[分,(±s)]

注:与治疗前比较,△P<0.05;与对照组比较,*P<0.05

组别肌力肩关节活动范围治疗前1 个疗程后2 个疗程后治疗前1 个疗程后2 个疗程后观察组 12.66±3.59 16.25±3.11△ 22.19±3.10△* 12.88±4.37 19.94±4.41△ 31.00±3.45△*对照组 11.72±3.94 15.47±3.20△ 19.69±3.10△ 13.69±4.10 19.06±3.77△ 25.63±3.82△t 值0.9960.9903.231-0.7670.8535.914 P 值0.3230.3260.0020.4460.397<0.001

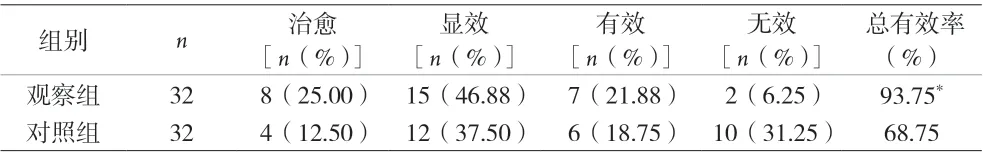

2.3 两组临床疗效比较 观察组治疗的总有效率为93.75%,对照组治疗的总有效率为68.75%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组临床疗效比较

3 讨论

现代医学认为,肩周炎主要是由外伤、受凉或长期劳损导致的肩周软组织(关节囊、腱鞘、肌肉等)退行性、慢性无菌性炎症病变。祖国医学认为,肩周炎可归于“痹症”范畴,多因体虚劳损、肝亏肾虚、风寒湿邪乘虚而入,致使经络受损、气血凝滞、不通则痛[8],恢复经络气血、濡养肩周经脉是治疗肩周炎的根本[9],治疗上采取行气活血、松解黏连、温通经络的原则。西医治疗多采用口服西药、局部封闭等,在短期可以取得一定的疗效,但持续使用药物、电疗等方法有一定副作用,且病情容易反复,远期疗效不理想。

近年来,超微针刀疗法的开展为肩周炎的治疗打开了新的诊疗思路。通过分析引起患者疼痛的姿势或动作中参与的受损肌肉的起止点,发挥外科手术“刀”的作用,使用极小的针刀切开治疗区域内因黏连、疤痕组织形成的浅筋膜层痛性结节,剥离黏连病变的组织,释放内压后,软组织平复,邻近血管、神经得以释放[10],达到松解黏连,调畅气血,疏经通络的作用。本研究对照组使用温针灸治疗,患肩疼痛较前减轻,这与普通针刺对肩髃、肩髎、肩贞、阿是穴等肩周穴位产生刺激,针感循经传导相关,同时又可通过艾灸促进患肩血液循环,清除炎症代谢产物,改善局部组织水肿,从而达到温经活血、消炎止痛的效果[11],但对患肩功能活动障碍解除的作用有所局限性。观察组采用超微针刀治疗辅以温灸疗法,将中医的“针灸”与西医的“针刀”相联合,取中西医学之长,克服了单一疗法的局限性,症状缓解更加显著。治疗1~2 个疗程后,两组患者的疼痛VAS 评分均较治疗前显著下降(均P<0.05),Constant-Murley 肩关节功能评分显著升高(P<0.05)。治疗2 个疗程后,观察组的VAS 评分显著低于对照组(P<0.05),Constant-Murley 肩关节功能评分显著高于对照组(P<0.05),观察组治疗的总有效率为93.75%,显著高于对照组(68.75%),可明显减轻患肩疼痛程度,增加患肩活动范围。

综上所述,超微针刀联合温灸疗法治疗肩周炎的临床疗效显著,具有刀口小、操作简单方便、安全性高及不需使用麻药及激素等特点。但本研究样本量较少,随访时间尚短,未行远期疗效观察,而且研究中所采用的肩关节评分量表存在主观性问题,随后将通过增加样本量,延长随访时间,选取更客观的量表来进行疗效验证。