《画皮》插画的符号学比较分析

李梦一 王秀慧

摘要:《画皮》是《聊斋志异》中传播最广、辨识度最高的作品之一。本文选取了清代(1886版)和当代(2013版)两个不同版本的《画皮》插画作为研究对象,通过运用以格雷马斯(A.J.Greimas,1917-1992)为代表的巴黎符号学派和比利时列日大学的视觉符号学研究团队(Le Groupe μ)的理论进一步分析,从而更深层次地剖析插画背后的符号学结构与含义。

关键词:聊斋插画;画皮;符号学分析;视觉符号学

中图分类号:I207.419 文献标志码:A

在文学作品中,插画是忠实于原文最直观的视觉表达,不仅是对原文的联想和升华,同时也会随着载体的更新而不断变化。插画艺术在明清时期达到了鼎盛,其中蒲松龄的《聊斋志异》更是其代表作之一。《申报》(1887)曾记载:“中海万善殿栏杆上安置的玻璃灯,灯上皆绘聊斋志异图云。”可见在清朝皇宫中就已经有了《聊斋志异》图画。随后出现的聊斋故事连环画,使得聊斋作品在各个阶层广泛流行。但随着时代的变迁,聊斋的版本也进行了相应的更新,不同版本的聊斋作品往往除了在文本上有所更新外,还对插画进行了相应的修改。插画的不同不仅体现绘画者主观上对文章的理解差异,同时也受当时的时代背景以及绘画者流派的影响。本文应用符号学的理论和方法来分析不同版本《画皮》中的插画,从而更为形象地诠释其意义。

一、符号学的基本概念

符号学是诞生于西方的一门较为年轻的学科,它的定义是研究符号的学科。符号所指的并不只是单纯的语言、文字和图像,同时围绕人类生命活动所展开的各种“意指”实践或符号化过程也是符号的重要组成部分,意指是整个符号学理论赖以得到组织的关键性概念,可被释义成“意义产生过程”或是“被产生的意义”。比利时符号学家塞米尔·巴迪尔(Sémir Badir)认为:“不存在特定的符号学研究领域,只有能运用符号学研究实践的领域。符号学包涵认识论中的所有问题,并能够根据不同来源的信息解读出不同的内涵。符号学的本质就是在最恰当的背景中通过各种符号把认识论的问题呈现出来。” [1]1符号的表现形式十分丰富,如文本信息、影音图像、广告设计或建筑风格等,其研究领域十分广泛,其中文学作品的分析是符号学研究最为重要的领域。本文主要应用符号学的研究方法分析不同聊斋版本插画的形象,所采用方法为:巴黎符号学学派创始人格雷马斯的理论,以及比利时视觉符号学学派Le Groupe μ的理论,分别从敘述结构和视觉符号角度分析《画皮》故事的两幅插画。

第一方面,格雷马斯的符号学理论包括:符号学矩阵、行为者模式、叙述程式和模态理论等。其中叙述语法是指各类实质(substance)表达所呈现的创作结构,如语言、图示、动作等,并揭示其隐含的意义,以及意义产生的条件和方式。这个理论经过巴黎符号学学派的学者不断完善,成为一套精密度颇高的分析工具,被广泛应用于篇章理解和文学批评,为考察词语搭配、意义生成、篇章组织及其规则提供了一套现成的理论方法。[2]142-153

第二方面,比利时列日大学视觉符号学团队Le Groupe μ(以下简称μ团队)是在符号学和修辞学领域活跃了四十多年的研究团队,主要代表作有《普通修辞学》 [3],《论视觉符号——图像修辞学》 [4]等。μ团队认为,图像符号学、图像美学和图像心理学一样,该研究在很长一段时间都被限定在指代项和被指代项的探讨,忽略了视觉符号的象征性特征和概念的联系,如抽象绘画就可以证明视觉符号和非标志性符号是可以同时存在的。由此,μ团队引入两个概念:标志性符号和可塑性符号。简单来说,这两者不同之处在于标志性符号是一种象征,可塑性符号是一种简单的物理现象。例如,当人们看到一个蓝色的斑点,既可以说“这是蓝色”,也可以说“这代表蓝色”,前者在符号学术语中属于可塑性现象,而后者指的是标志性符号。关于可塑性陈述,分别可以通过形式、颜色、纹理的角度来观察。本文通过运用μ团队的理论解析插画如何通过符号展现出的意象,并根据μ团队建立的图像分析模式来具体阐述《画皮》插画中的符号学现象。

二、图像的无声之言——插画的符号学分析

首先介绍一下两幅插画的来源,版本一是流传最广最经典的版本,出自于1981年版的《详注聊斋志异图咏》 [5](下图左一),是根据光绪同文书局石印本原大影印(1886版)而来,清代名画家所绘;第二个版本是出自《新绘图聊斋志异》 [6](下图左二),插画作者是于受万,淄博市美术家协会名誉主席,现为北京金大都画院副院长。

左图为清代画家的作品,该画以黑白图象形式呈现了一个画面,透过郁郁葱葱的庭院,画面最中间的位置,有一名男子佝偻着腰,透过窗户的间隙向屋内窥探,顺着他的视线可以看到拿着笔的狰狞恶鬼。观察这幅画,两个主要人物跃然纸上:一名男子和一个狞鬼。根据《画皮》故事的情节,这一幕是发生在王生被道士告知有邪气缠身后,在书房窗口窥视到狞鬼在画着“人皮”(之后,狞鬼披上画皮,就变成了之前勾引王生的美女)。熟悉故事情节的读者能够根据画中表现出的元素联想到画中没有出现的元素或者说看起来比较模糊的元素,如道士和书桌上正在描绘的“美女人皮”,这种“存在”与“缺失”的对照关系,法国符号学家玛蒂娜·乔丽(Martine Joly)曾指出:“在视觉信息中,经过转换可定位的感知元素,既可以根据他们本身的存在来找到他们所属的意指,也可以根据与之精神上相关的其他因素的缺失来找到他们所属的意指。” [7]45

此画的构图塑造了一个相对封闭的空间,画家用庭院里的树和假山把读者的视角圈缩在以王生为中心的画面里,中国山水画有着“山大于人”的传统,这种巧妙的构思既定位了故事发生的场所,又是一种强调,它突出了主人公作为故事主体(sujet)的地位,这种框架结构有助于锁定故事的发展情节。由此可以看到循序递进的三层空间:一是树木假山环绕的前景层面;二是突出主要人物王生的中景层面;三是半遮半掩的狞鬼画皮的背景层面。王生眼睛的方向是故事发展的引导线,书房的窗户结构制造出一个向右下方倾斜的读取轴,和王生的视线方向保持一致,屋内的狞鬼对立于王生,是反主体(anti-sujet)。这幅画试图以景物传达人物的心理,王生背后的假山线条粗犷并复杂,和书房屋檐等高的假山造型十分相似;一个长着血盆大口的狞鬼觊觎着王生的肉体,以符号学上名为“半象征(semi-symbolique)”的方式暗示着王生的结局其实是在劫难逃,“半——象征符号”是指语言符号之外诸如举止、距离、位置、高低、指向等非语言表达,但具备一定意义的符号。画面下方斑驳盘错的树根形成的曲线如森森白骨,更像是狞鬼之前作恶的暗喻。王生踮起的脚尖和佝偻的背显示出他的小心翼翼,屋内书桌上向上的线条有两种解读,一是王生为求中举而烧着的香炉,二是用来装饰的插着花的花瓶。总之,画面中外景的线条十分密集,让人眼花缭乱,都通过一种同位素“张力(tension)”体现出严峻的状态。同位素性指的是那些承担着其陈述——话语的同质性的类义素在组合关系链上的复现,简言之叙述层面上重复出现的义素(内容平面上的最小单位)。此外,挡在两个人物中间的窗户的稳固菱形格纹线条标志着暂时的“平衡(équilibre)”。

如果要分析人物的情绪动态,更全面地剖析故事人物的行为目的,运用格雷马斯的“模态理论”,模态陈述中的作为陈述能够解析这幅插画。模态理论指的是把“通过主语对于谓语的改变”称为模态化的过程,言语活动的行为就是各种模态出现的场所。简而言之,模态是可以变动其他谓语的谓语,即“使存在”和“使做……”,两个动词是从属结构,在模态陈述中称为“作为陈述”和“状态陈述”。由此,格雷马斯提出五个基本模态动词:“想要”“应该”“能够”“懂得”“相信”。模态的存在层次也被分为潜在性、现时型和实现性三个层面,“想要”“应该”和“相信”是潜在性的,“能够”和“懂得”是现时性的,而它们与“做”和“是”的结合是“实现性的”,格雷马斯将这些模态动词与“做”的结合都看作“潜在能力”,例如“应该——做”和“想要——做”为潜在性模态,“能够——做”和“懂得——做”是现时性模态;并将“使——存在”看作“运用能力”,为实现性模态。

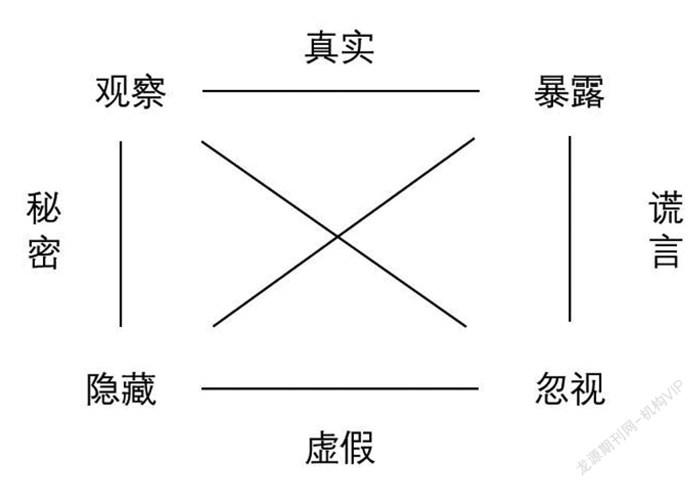

王生窥视窗内的行为符合“想要——看”的潜在性模态,王生“想要”看见屋里人的动态,这正是“意愿模态”(modalités voltives):用来表达对意志的判断,指的是主体(王生)作出主观判断并表达和想要完成某些愿望。符号学矩阵只涉及同一主体的同一种语义行程,这幅画的语义轴在“王生”这一主体的语义行程可以看作,王生回家闭门不得入,想要从窗口一探究竟,同时避免暴露自己的身份,只是想要在暗中观察。于是,结合“诚信模态”,可根据画中的情景归纳如图:

在这个矩阵中,“观察”和“暴露”是对比关系;“暴露”和“隐藏”与“观察”和“忽视”互为相反项,都是矛盾关系;“观察”和“隐藏”与“暴露”和“忽视”都是互补关系。根据插画一的呈现,可以理解为王生一开始处于“观察”和“隐藏”的“秘密”状态,根据《画皮》的故事发展,可以预见下一个画面就是他被狞鬼发现,从而处于“暴露”的状态,后来被狞鬼所害丢掉性命,即王生的这种“观察”和“暴露”是一种“真实”的结果,而它们的相反项“隐藏”和“忽视”正是王生在发现狞鬼前的状态,王生被披着美女画皮的狞鬼所蒙骗,看到的都是“虚假”的狞鬼装扮出来的美女。

最后,根据μ团队可塑性符号理论,这幅插画中的符号可塑性概括如下:

第二幅现代版本的《画皮》插画色彩和元素相比插画一更加丰富。画上一共有三个人物(狞鬼和美女相互依存为一体),并且都标上了名字,右边的王妻黯然神伤地抹着眼泪,旁边的乞人一手拿着托盘,盘上放着葫芦,另一手弯在胸前,张着嘴朝向王妻,他身旁的狞鬼躲在一幅美女的画后暗暗露出大半个头颅,张牙舞爪地紧抓着前面的“画皮”,而最中心位置头戴花冠的画皮美女身段妖娆,姿势婀娜地看向王妻的方向。由此得知,这是《画皮》故事快要终结的一幕:王妻根据道士的指点来找乞人,求他救活被狞鬼掏心杀掉的王生,乞人却戏耍王妻让她吞下他的一口浓痰来救王生。

这幅画中的几个人物正是推动剧情发展的关键人物,分析人物行为可以参考巴黎符号学派奠基人格雷马斯的行为者模式(schéma actanciel)理论,该理论将一个动作分为六个组成部分,称作“行为者”(actant),可以总结为六个方面,行为分析就是对动作中的元素进行分类。在行为者模式中,六个行为者组成了三组对立项,每组对立项构成一个描述轴:第一组,意愿轴(axe du vouloir),包括主体和对象,主体被对象所吸引,想要获取对象,在主体和对象之间建立的关系称为“附连”(jonction),根据主体和对象的结合或分离(如王子求娶公主或放弃娶公主),可称之为“合取”和“析取”(该范畴描述主体和对象间的关系,具有状态陈述的功能)。第二组,能力轴(axe du pouvoir),包括助手和对手,助手帮助主体和对象实现合取(如小石子帮助拇指姑娘找到回家的路)或相反;对手则相反,在于破坏主体和对象的结合(如恶龙阻止王子救公主)或相反,值得注意的是,对手和助手可以是人、物,也可以是抽象的情绪。第三组,传输轴或懂得轴(axe de la transmission ou axe du savoir),包括发送者和接收者,发送者是请求在主体和对象之间建立连接的人,即触发动作的人(如国王请求王子救公主),接收者是目标实现后的受益者,简而言之,接收者受益于主体和对象之间附连关系的实现(如国家、王子、公主)。故而,行为者模式是在梳理故事的叙述结构,用理性逻辑来辨别人物关系。

倘若以“王妻”为“主体”,可以看出图中的三个人物王妻、乞人、画皮美女(狞鬼)分别对应的是主体、助手和对手,而图中没有展现的道士和王生正是发送者和接收者。于是,这个以“王妻”为主体的行为者模式图表可见如下。作为意愿轴的主体和对象,分别指的是王妻和她想要找回丈夫被狞鬼吃掉的心脏;作为能力轴的助手和对手,乞人是帮助王妻复活王生的助手,而狞鬼或者说画皮美女正是让王生丢掉性命并阻碍王妻救人的对手;作为传输轴的发送者和接收者,道士是指点王妻救王生的关键人物,是信息的发送者,而被迫害的王生正是要回心脏的接收者。

而后,插画二的构图是一个以美女画皮为中心的开放空间,形成三个层面:前景层面是这张妖艳的美女图,代表着狞鬼的伪装方式,善于利用受害者的弱点来变换身姿,因为故事中的王生喜好美色,便画出花枝招展、衣着暴露的美女模样披在身上;中景层面是露出邪恶面目的狞鬼,画家把狞鬼也用线条框住,显示出它和前面的美女實为一体而且所属非人,很好地和背景层面的乞人和王妻区分开来,乞人离狞鬼的位置最近,一是说明他的身份和常人不同,是深藏不漏的捉妖者;二是他半掩着身子在狞鬼身后,有可能是发现了狞鬼的真面目才故意靠近,乞人手里拿着托盘上面的葫芦颜色鲜艳,如故事原文中所描述,暗喻着乞人法力深厚,也许葫芦中已经降伏了不少妖怪。与光鲜亮丽的画皮美女不同,衣着朴素的王妻在抬手擦泪,说明她已经知道丈夫的死讯,来向乞人求助。画中美女的视线看向王妻,而狞鬼的视线与之相反,也是体现出狞鬼这个“双面人”的矛盾之处,一方面伪装成善良的妇人;一方面又是想要吃人心脏的妖怪。画面的左边出现了几个调色盘和画笔,整个场景没有具体的定位,看起来是在某个虚拟的场所,人物周边的水墨晕染也意味着故事发生的感觉真真假假、虚虚实实,背景的黑色墨迹渲染着一种凄哀的情绪。同时,如果以狞鬼画框的右边线条作为整幅画的中轴线来看,美女、狞鬼和乞人、王妻是分别相互对照且对称分布的。μ团队认为:“任何标志性的视觉图像中的两个不相交的实体都能看作是在保持一种相似关系。” [4]274根据该团队的理论,这幅画有两组相似关系的对比项,使读者能强烈感受到四个人物的空间对位,每个人物既相互独立又相互关联,一方面把美女和王妻是作对比,同样是女性形象,画家通过把美女用画框圈起来,实现虚拟的“画中人”和现实的王妻在画面中共存且互为对照,一个妖艳邪恶,一个朴实善良;一个衣着艳丽,一个衣着朴素;另一方面把狞鬼和乞人作比较,两个人物都赤着脚朝相反方向对立而站,两者的身份也是相互对立,一善一恶,但是位置却紧挨在一起甚至有些重叠,且面部轮廓有一定的相似性,正是这种语意的不限指性和关系不决定性使整幅画更值得推敲,这样的画面给读者更多的想象空间,不同的读者也会有鉴于自己阅历和见闻的丰富联想。或许《画皮》原文最后的作者批注可以解释插画师的构思,异史氏曰:“愚哉世人!明明妖也,而以为美。迷哉愚人!明明忠也,而以为妄。然爱人之色而渔之,妻亦将食人之唾而甘之矣。天道好还,但愚而迷者不悟耳。可哀也夫!” [8]177真是人心难料,世人易被美色所惑,而不知其真面目,对于最亲近的人却往往不珍惜,画皮美女色彩的着重强调和朴素的王妻之对比,也描绘了这种“迷哉愚人”的可哀可悲。

三、两幅插画的比较分析

首先,这两幅画的相同之处在于,都出现了一个共同人物——狞鬼,插画一是狞鬼正在画皮上“作画”,说明它想要披上画皮伪装成美女来诱惑王生,狞鬼和画皮的结合,从符号学角度来看,这是一种作为陈述,称为合取(用符号∩来代表)。插画二中的狞鬼受乞人影响,露出了狞鬼的爪子和脸,狞鬼和画皮的分离同样也是一种作为陈述,称为析取(用符号∪来代表)。画面中出现的王生和乞人推动了叙述的发展,所处的位置是一种“状况”,所以他们是状态主体。叙述程式一般被看作是一种状态变化,它从任何一个主体(S1)开始,影响到任何一个主体(S2)。从PN这种状态陈述出发,就可以在话语层上构建各种外在形象。[9]179因此,可以分别用S1代表王生,S2代表狞鬼,S3代表乞人。在叙述活动中,主体缺少不了“价值对象”(O),这里的对象O是画皮。叙述程式指的是“表层叙述句法的基本组合体,它是由主导着一个状态陈述的一个作为陈述构成的”。[10]297简而言之,即主体与得到价值对象与否的状态变化的描述,这种叙述程式的运用能够厘清故事结构的逻辑关系。于是,根据叙述程式(PN)理论可以用公式来描述两幅插画的叙述结构:插画一:PN1 = F [S1 → (S2∪O) → (S2∩O)] 插画二:PN2 = F [S3 → (S2∩O) → (S2∪O)]其中,F表示函数关系,[ ]表示作为陈述,( )表示状态陈述,→表示作为功能。根据《画皮》故事的情节,正是因为王生让狞鬼心生歹念,所以致使狞鬼披上画皮,狞鬼S2和画皮O之间形成合取,之后因为王生的死亡,王妻来找乞人寻求帮助,乞人迫使狞鬼现出原形,狞鬼S2和画皮O之间发生析取,同时王生S1和乞人S3正是触发狞鬼S2和画皮O结合与否的借力点。这种叙述结构通常是由两个叙述程式(PN)组成,他们之间至少有一种时间关系(连续性、同时性),或逻辑关系(预设、互斥等)。插画一的剧情发生在插画二之前,也就是说这两个叙述程式在时间上是连续的,且PN1是PN2的前提。

利用视觉符号学分析图像捕捉图像信息,从而以一个全新的角度理解图像的意义,这种有效的分析方法可以突出在视觉层面上观察到的关系博弈(le jeu des relations)(矛盾、对立、相似),如插画二中美女和王妻,狞鬼和乞人的关系,既存在相似性,又有对立和矛盾之处。艺术来源于生活,这种微妙的人物关系分析也正是人类真实生活的一种映射。这个故事讽刺了愚蠢又贪婪的人,不珍惜身边的良人却被表面美好的狞鬼所蒙蔽,直到发现狞鬼的真面目(插画一的紧张窥探画面),最终搭上自己的性命(插画二没有出现王生这个形象,说明他已遇害)。

综上所述,两幅画的比较和总结见下图:

具体而言,由于这两幅画创作的年代不同,相应的审美和绘画手法也有很大差异,分别体现了工笔白描和写意画的特点。插画一是清代的白描,白描注重形态的描绘,相对客观,描绘的是整体的故事轮廓,不着颜色只用黑白线条勾勒人和物的形态,看重的是以形写神,着重强调背景介绍,是一种远距离的对庭院整体的描绘;仿佛是上帝视角,纵览全局,运用层层递进的画法,最外层的假山,中层的庭院门窗,最内层的狞鬼,人物的勾勒所占篇幅较少,整幅图案是用黑色线条在白纸上勾勒出来,源自一贯的中国传统插画风格,黑白相称、简明朴素,这种白描线条强调以形写神,由简入繁。中国画和中国书法的同源性体现在线条表现的一致上,一条线画出,应具有虚实、粗细、轻重、缓急;既有行笔要求,也有线的形态要求,同时还能动地表现了作画者的思想情感。[11]19这幅图画师的笔法横顿有利,线条繁琐,棱角分明,与文章中这一幕紧张的剧情完美贴合,也是道家阴阳学说,相互制约、相互平衡的一种体现。

插画二是现代的写意画,写意突出的是意境的描绘,从而给人以想象。写意画用笔墨的晕染展现画家独特的个人色彩,更注重近距离对人物的诠释,几乎没有背景描绘,只是人物特写,突出三个人物之间的复杂关系,而且运用色彩的描绘代表人物性格的差异。画家的写意式工笔画既用寥寥几笔的简单线条勾勒人物角色,又在细节上加以强调,把唯一的“假人物”美女画皮用彩色描绘出来,讽刺意味十足。值得注意的是,插画中的绿色只出现在两个地方;一是厉鬼身上(乞人和王妻身上并没有),二是画面的背景之中。出现在厉鬼身上,自然可以理解;而出现在背景之中,这也是在确认整个环境处在由厉鬼所制造的鬼域氛围之中。这种绿色的鬼域氛围让这幅画整体看上去有着荒诞的色彩,绿色在中国文化中蕴含着中国的尊卑概念,往往与“邪恶”“低贱”联系在一起,这可以追溯到古代的服饰规定;唐代管制规定七品以下著绿袍,青衫、青袍多是下级官员,宋元时代地位低贱的乐人、伶人(歌舞演员、戏曲艺人)都得着绿巾、绿衣,在民间,绿色更是有侮辱性色彩,如妻子有外遇为“戴绿头巾”,绿帽子也被引申为“有淫行”。总之,绿色在中国文化中被赋予了特殊的文化内涵,在特殊背景下有着卑贱淫乱的意味,和“地狱”“鬼魅魍魉”也有很强烈的关联,所以第二幅插画中的狞鬼身形的绿色渲染也是突出了这一文化内涵。插画二相对有创造性,画家根据自己的想象丰富了人物细节的描绘,仿佛画中人就站在读者面前,使读者能够身临其境地感受这个荒诞又离奇的剧情。

最后,对比两幅插画在空间上的特点,从构图空间来看,根据图表中的总结,即第一幅插画是封闭的空间,第二幅插画是开放的空间。第二幅插画的开放表现为两个方面:一是其中的空白占比比较大,二是整幅插画没有边框。空白面积大,允许更多的想象,没有边框则可以让人拥有无限的空间,这样的安排有助于读者延长对于画中女子飘逸的衣饰和妖态身姿的联想,从而使得第二幅插画比起第一幅具有更丰富的意义内涵。再者,从审美空间的角度来看,图二与图一相比加入了叙述者主观层面的融入,首先是人物层次的定位,图一层层叠覆,让人有种置身事外看画的感觉,图二几个人物几乎在同一水平线上,仿佛就在作者身前;其次图二左侧画盘的点缀,更加凸显了画家对于故事的融入,图一则没有体现;最后图一只是单纯的一个时间点,一个故事情节的描绘,即王生偷看狞鬼画皮,而图二的绘画把故事情节的时间空间化,把不同时间点上的两个场景并置在同一幅画上,即王妻求助乞人和乞人让狞鬼现原形,这是接连发生的两个时间的情节,画家把它们重叠在同一空间,这种图像叙述模式又称“综合性叙述”,把故事各个发展阶段中的多个事件要素“纲要式”地“综合”在一起,从而让人在意识中完成整个叙述过程。[12]48这种叙述模式让视觉事象共存并发,更加强调了空间的张力,也是蒙太奇式(意象并发性)的叠象美。

四、结语

图像是一种特殊的语言,也是一种文化符号,是全世界共通的。插画则是用最简练的笔触,浓缩最丰富的元素,来讲述书中的故事情节,值得研精究微。当符号学接近图像领域, 通过分析图像的内涵,来强调一种批判性的思考,体会到各种图像文化的传承和发展,也是一种创造性思維的发散。中国文化的符号学研究正在不断探索、不断加强,比较分析《画皮》中的插画,基于符号学的基本理论和发展现状,为图像符号学提供了论据,和中国古典插画的结合印证了视觉符号分析的可行性,是结合中国传统艺术表现形式和西方符号学理论的一次全新的尝试,期待能为蒲松龄研究带来新的思考方向。

参考文献:

[1]Badir Sémir. Pour une sémiotique indisciplinée[M].Association Fran aise de Sémiotique.

2007.

[2]吴泓缈.“身是菩提树”的符号学分析[J].文化与诗学,2009,(2).

[3]Groupe μ. Rhétorique générale[M].éd. du Seuil.1970.

[4]Groupe μ. Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de limage[M].éd. du Seuil.1992.

[5]蒲松龄.详注聊斋志异图咏(全三册)[M].北京:中国书店,1981.

[6]蒲松龄,于受万.新绘图聊斋志异[M].北京:新华出版社,2013.

[7]Joly Martine. Introduction à l'analyse de l'image[M].Armand Colin.2005.

[8]任笃行.聊斋志异全校会注集评[M].北京:人民文学出版社,2016.

[9]怀宇.法国符号学研究论集[C].北京:北京大学出版社,2019.

[10]Greimas A J,Courtés J.Dictionnaire raisonné de la théorie du langage[M].Paris:Hachette.

1979.

[11]苏若云.探索黑白插画中线条的情感表现[D].东华大学,2017.

[12]龙迪勇.图像叙事:空间的时间化[J].江西社会科学,2007,(9).

Comparative semiotic analysis of the illustrations of Painted Skin

LI Meng-yi 1 WANG Xiu-hui 2

(1.Sorbonne university,Faculty of Arts and Humanities,Paris 75006 France;

2.Lvcheng Second Elementary School,Zhangdian District,Zibo 255051,China)

Abstract: The Painted Skin is one of the most popular and recognizable work of Strange Tales from Liaozhai. This article selects two different versions of the illustrations of The Painted Skin from the Qing Dynasty(1886 edition) and the modern era(2013 edition) as the objects of study. The aim of this research is to analyze the semiotic structures and elaborate deeper insights behind the illu?蛳strations by using the theories of the Parisian school of semiotics represented by A.J. Greimas(1917-1992) and the visual semiotics research team (Le Groupe μ) of the University of Liège,Belgium.

Key words: Illustrations of Liaozhai;Painted Skin;semiotic analysis;Visual Se?蛳miotics

(责任编辑:陈丽华)

收稿日期:2020-09-23

作者简介:李梦一(1994- ),女,山东淄博人。法国索邦大学博士生,研究方向为聊斋学与符号学;王秀慧(1968- ),女,山东淄博人。淄博市张店区铝城第二小学高级教师。