融西学入中道:书法史译著的类型与方法

——以熊秉明《张旭狂草》为中心

赵 斌

海外书法研究是海外中国艺术史研究的重要组成部分。近年来,关于书法研究译著的出版方兴未艾,这些成果极大地拓展了书法研究的深度和广度。本文将对近五年来书法史译著的出版情况、史学方法、启示和问题等进行介绍,在此基础上探讨书法研究可能的创新路径和未来的发展方向。

一、近五年来书法史译著综述

在海外,研究书法的学者大多是旅居的中国人,如在美国的方闻、在英国的蒋彝、在法国的熊秉明等。与此同时,也有很多外籍学者对中国书法葆有浓厚的兴趣,如德国的雷德侯(Lothar Ledderose),意大利的毕罗(Pietro De Laurentis),美国的韩文彬(Robert E.Harrist, Jr.)、倪雅梅(Amy McNair),日本的西川宁、中田勇次郎等。海外学者的研究成果都已写成英文或其他语言在国外出版。梁启超曾言:“今日中国欲为自强第一策,当以译书为第一义矣。”这句话在书法研究领域也具启示意义。当今,海外书法研究的译介已经成为不可忽视的重要议题。近年来,江苏人民出版社、上海书画出版社等都对海外书法研究进行持续的关注和出版。纵览最近五年的书法史译著,大致呈现为以下三类:

一是关于书法的通论和个案研究。方闻的《中国书法:理论与历史》是通论式研究,他提出用现代艺术史风格分析的方法研究中国书法,并且试图将书法作品和思想史相关联,使之成为中国文化整体叙事框架中的一部分。书法的个案研究有两部,分别是倪雅梅的《中正之笔:颜真卿书法与宋代文人政治》和熊秉明的《张旭狂草》。倪雅梅的《中正之笔》是通过宋代文人集团以颜真卿为介发展声望、表达政治意图的接受史研究,观察艺术、政治和社会之间的互动关系。熊秉明的《张旭狂草》是他1984年以法文出版的博士论文,2018年由宁晓萌译成中文收入《熊秉明文集》在国内出版,此书不仅包含传统史学的研究方法,而且创造性地引入了西方艺术理论的资源阐释书法艺术,具有一定的代表性,有助于拓展书法研究的视野,下文将会详细分析。值得一提的是,祁小春1998年的日文专著《中国古籍の板刻书法》经过完善在2018年以中文出版,题为《古籍版刻书迹例说》,作者将研究对象选为古籍版刻中的书法,这是书法研究长期以来被忽视的领域,他将书法学和版本学相结合,强调了书法研究的文献传统。

二是涉及到书法的艺术史研究。书法艺术作为古代文人生活的雅好,是中国艺术史研究中的重要组成部分。近年来,海外中国艺术史译著中也有不少涉及书法艺术的研究,例如,卜寿珊的《心画:中国文人画五百年》,作者在探讨文人画理论的形成中论述了书法的作用;巫鸿在《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》一书中,关注到书法研究中史学材料的物质性,从物质性的角度探讨碑帖,并从碑帖鉴定引出具有中国特色的三种学术活动,分别是史学、古文字学、书法;乔迅的《魅感的表面:明清的好玩之物》和柯律格的《大明:明代中国的视觉文化与物质文化》都将工艺品上的铭文作为研究对象,把日常书写和书法装饰纳入研究视野。这几部著作都是关于书法艺术的“外部研究”,它们或将书法看作视觉文化的一部分,或把书法作为装饰艺术的媒材。总之,书法被放置在一个更为广大的社会和文化背景下,从而更加真实地再现了古代书法交往的日常。

三是海外书法研究译著的再出版。蒋彝1938年在英国出版的《中国书法》,将书法艺术系统地介绍到西方,并在西方产生了很大影响。1954年和1973年,这本书由哈佛大学出版了第二版和第三版;1986年,白谦慎、郑达等人将其翻译成中文在国内出版;2018年11月,《中国书法》的英汉对照版由外语教学与研究出版社出版。迄今为止,《中国书法》已经有八十余年的历史了,它不仅是西方人了解中国书法的文化桥梁,也是中国人书法普及的有益参考。另外,2017年,上海书画出版社策划了傅申的“中国书画鉴定论著全编”系列,目前已出版四种:《海外书迹研究》(1977年耶鲁大学首次出版)、《元代皇室书画收藏史略》(1981年台北故宫博物院首次出版)、《书法鉴定:兼怀素〈自叙帖〉临床诊断》(2004年台北典藏艺术家庭股份有限公司首次出版)、《宋代文人书画评鉴》(1965年台湾私立中国文化学院艺术研究所研究生论文),傅申的书画研究融贯中西,他的书画鉴定既包括风格分析、视觉研究、鉴定心理等西学方法,也包括版本、题跋、印鉴等传统方法,已然成为书画鉴定学习的必读书目,从国内的再版次数就可见一斑。

从近五年书法史译著的出版和再出版情况来看,海外书法研究越来越受到国内书法研究的重视,但是翻译过来的著作距离海外首次初版的时间大多有二三十年之久,从某种意义上说,这些著作经过时间检验再译介到国内固然肯定了其学术价值,但是从学术研究的交流和共享上来看,时效性难免减弱。此外,还有相当多优秀的海外书法研究著作没有被翻译过来,如石慢(Peter Charles Sturman)的《米芾:中国北宋的书法风格与艺术》(Mi

Fu

:Style

and

the

Art

of

Calligraphy

in Northern

Song

China

,1997年耶鲁大学出版),韩文彬(Robert E.Harrist Jr.) 的《摩崖:中国早期和中古时期石刻铭文研究》(The

Landscape of

Words

:Stone

Inscriptions

in

Early

and Medieval

China

,2008年华盛顿大学出版),毕罗(Pietro De Laurentis)的《唐孙过庭〈书谱〉:手稿及其作者的综合研究》(The

Manual of

Calligraphy

by

Sun

Guoting

of

the

Tang

:A Comprehensive

Study

on

the

Manuscript

and

its Author

,2011年那不勒斯东方大学出版)等,以上著作也都得到了国内外书法研究的公认,期待早日译成中文和读者见面。二、熊秉明《张旭狂草》史学方法介绍

书法艺术是一门相对封闭的艺术,其研究也大多遵循传统史学的方法。由于海外书法研究受到西学的影响较为显著,所以分析书法史译著,或许可以为书法研究带来新的理论视角和研究方法。下文将以熊秉明的《张旭狂草》为中心,围绕史料组织、史学方法和艺术史观等方面进行论述。

《张旭狂草》一书对唐代张旭的狂草书法及美学意义作出了细致而深入的分析,全书分为历史考察和美学两大部分。作者首先在历史的视角下研究张旭其人其书,然后着重从哲学上把握张旭狂草创作的隐匿意义,这是和其他个案研究的不同之处,体现了作者的学术背景和创新精神。本书另一个鲜明特色在于作者将自己对张旭狂草的“审美理论历史化”,即考察狂草的发生和当时诗歌、舞蹈、哲学、社会之间的事实联系,在试图总结张旭超历史的审美价值的同时,也把时代中重要因素的互动痕迹完整地保存了下来。最后,作者通过张旭的狂草创作和西方行为艺术的相似性,反观西方现代艺术,探讨中国文化的特质究竟何为,从而使研究主题不止于书法领域,而关乎中国文化更深层的问题。

1.艺术史料

史料是历史研究的基础,“至于何谓史料?即所有研究史学撰著史籍所必须根据之种种资料。虽然如此立说并无问题,但在史料认识与采用方面,则全恃史家识力之判断”。也就是说,史料虽是客观存在,但却无法言说自身,研究者提出的问题决定了史料的辨别选择、组织方式和意义价值。在对张旭进行历史考察时,熊秉明的问题是如何还原一个真实的张旭,这是他组织史料的出发点,也是后续探讨张旭狂草美学的基础。

史料整理的首要工作是对史料进行分类。艺术史的研究不仅需要研究文献,而且需要直面作品,熊秉明也是围绕这两个方面进行梳理。他对文献史料的研究包含以下四个来源:一是正史记载,《新唐书》《旧唐书》等正史中并没有专门的艺术家列传,但他找到了贺知章、李白等人的传中对张旭的记述,虽然简短,却是解读张旭的重要参照。二是书法批评史记载,如朱长文的《续书断》、陈思的《书小史》,其中都有专门为张旭作传,但内容大多是对正史的重复,少有补充。三是同时代书写或提及张旭的诗歌,如李颀的《赠张旭》,皎然的《张伯高草书歌》和杜甫的《饮中八仙歌》等,张旭的文学形象也是了解张旭性格的珍贵资料。四是同时代的书法理论著作,从理论家的品评中推断出当时张旭的艺术地位。以上的一和二是对张旭的历时研究,三和四是关于他的共时描绘,熊秉明通过文献史料对张旭进行了精准的历史定位。

在作品史料方面,熊秉明将留存下来的张旭书法分为拓本和墨迹两类,并将其一一列出,对每件作品的出处、风格等作出简短评述。由于作品史料具有真伪难辨、失多存少等特征,所以对张旭作品的考证辨伪成为熊秉明研究的重心。他用了很大的篇幅来讨论《古诗四帖》的真伪,仍意犹未尽,另写作专门文章《疑张旭〈古诗四帖〉是一个临本》来详细论述。“我所采用的方法是从书法的技术观点出发的,是直观的、技法经验的,并非文献的考证。”这种方法可称为对史料的“内考证”。他将作品视为研究对象,辅助其判断的是书写的技法和规律,这在很大程度上得益于熊秉明长期以来的书法实践经验,由此他发现了《古诗四帖》在形式上的诸多破绽,如用笔上带笔颤抖迟疑、实笔欠稳、实笔带笔不分宾主;结构上字形呆拙或可怪、上下两字接承不合草法;章法上布字失当、一字未完中途蘸墨等,最后得出结论此作品为临本。以往的书法鉴定通常会关注书法作品的物质材料、版本校勘等外部特征,而熊秉明完全是基于书法书写的本体进行分析,将形式和技法原则推演到极致。

2.艺术史学方法

再论《张旭狂草》中的史学方法。1902年,梁启超发表《新史学》,他引入西方近代史学理论批判中国史学,倡导建立新史学,在中国史学的发展中具有里程碑意义。以下方法的举例均是新史学方法的应用。

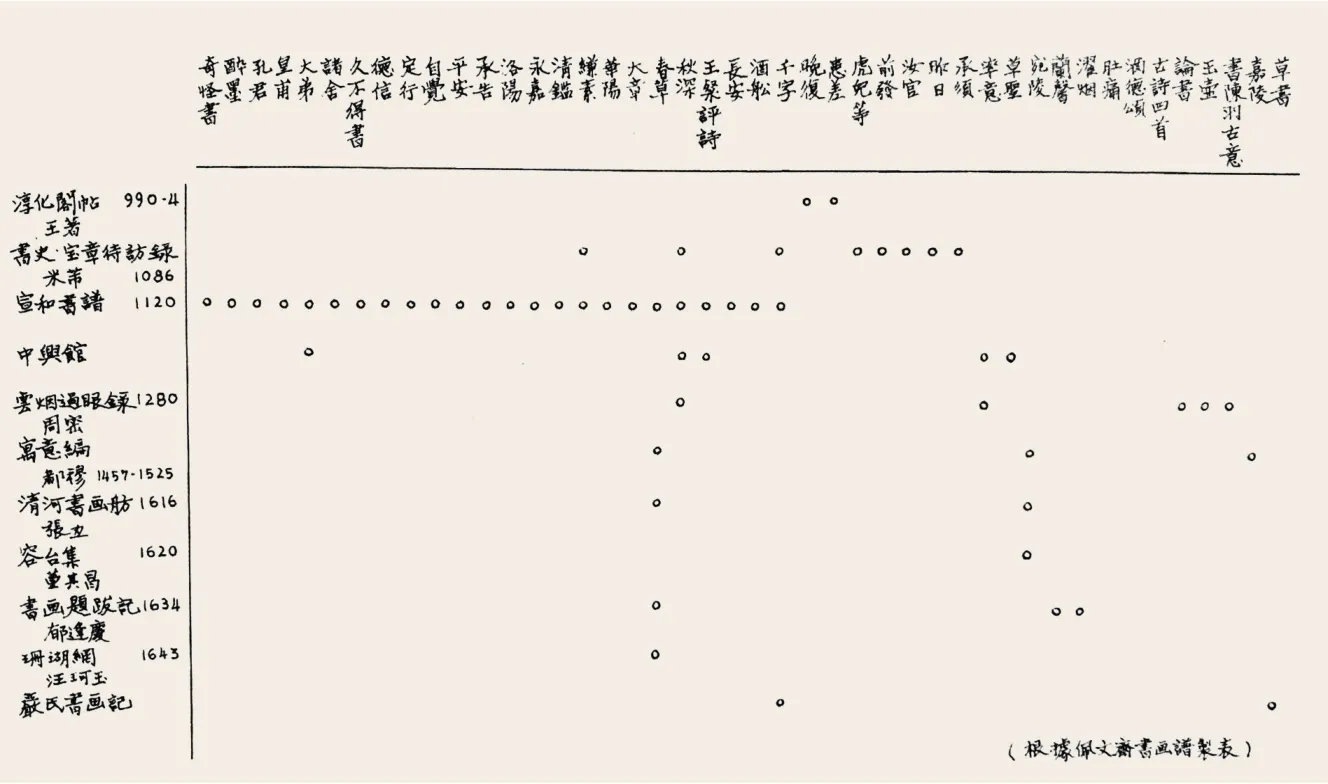

(1) 计量史学

计量史学兴起于20世纪上半叶,最先被应用于经济史学的研究,是历史研究追求科学化的产物。“从一般的意义上讲,它是对所有有意识地、有系统地采用数学方法和统计学方法从事历史研究工作的总称,其主要特征为定量分析,以区别传统史学中以描述为主的定性分析。”熊秉明在书中将计量史学应用于对张旭作品的追踪,并把梳理结果制成表格(图1)。横轴是传为张旭的所有作品,纵轴是对张旭作品有记载的书画文献(按时间顺序排列)。横向可以看出,《宣和书谱》对张旭作品的记载最为丰富;纵向可以发现,《春草帖》的流传最为有序,列表的方法有助于直观地统计张旭作品的记载和流传,但是并不能解释或者判断作品的真伪。因为有的文献只是记载这件作品是真的,却没有提供可靠的证据,其背后的真实性有待检验,这种史学方法虽然可以对文献进行有效的分析和整理,但是熊秉明并未从中草率地得出结论,而是进一步按图索骥地对作品去伪存真。所以,运用计量史学的方法需要有宏观的理论指导和深厚的历史学养,避免无支撑数据的遮蔽。

图1 熊秉明根据《佩文斋书画谱》制表

(2) 比较史学

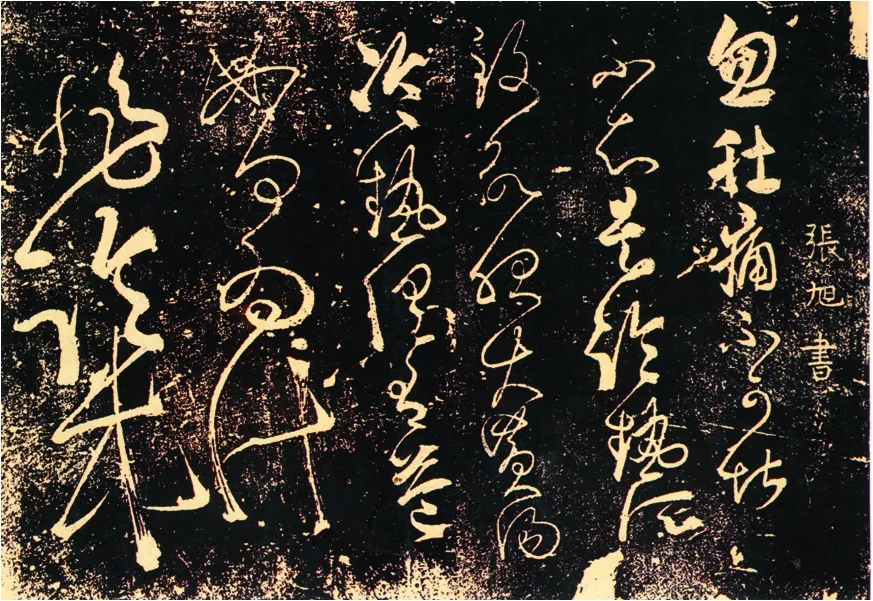

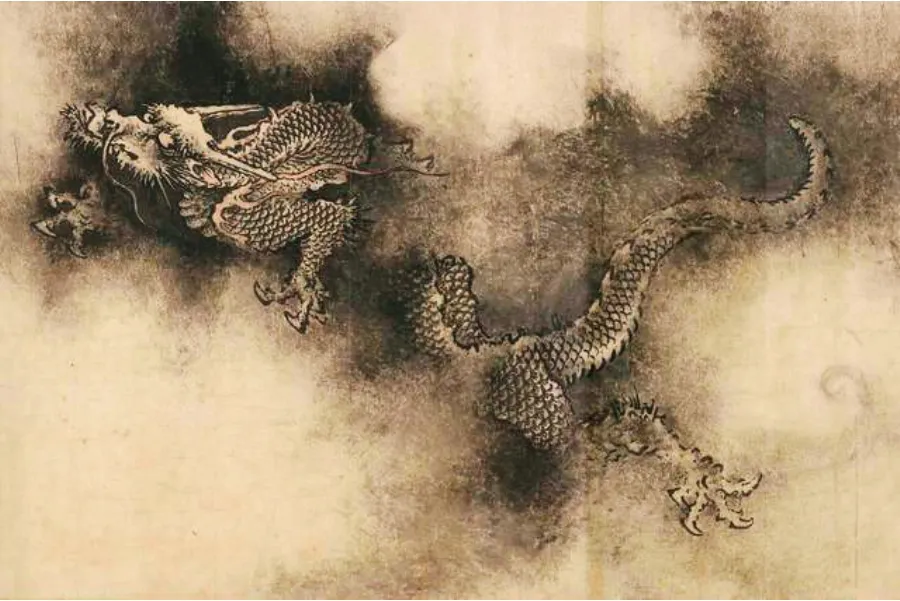

比较史学的确立以马克·布洛克1928年发表的《比较史学之方法——论欧洲社会的历史比较》一文为标志,文中指出:“比较就是在一个或数个不同的社会环境中选择两种或数种一眼就能看出它们之间的某些类似之处的现象,然后描绘出这些现象发展的曲线,揭示它们的相似点和不同点,并在可能的范围内对这些相似点和不同点做出解释。”比较史学现已成为深化艺术史认识的一种常用方法。熊秉明在《张旭狂草》中也多次运用比较史学的方法,包括张旭和其他书家的比较(如张旭和怀素),草书和其他书体的比较(如草书和楷书),书法和其他艺术门类的比较(如书法和舞蹈),中西艺术精神的比较(如悲剧意义)等。为了更清楚地说明比较史学的方法和意义,下文将以熊秉明关于张旭草书(图2)和陈容的龙(图3)的比较为例进行论述,这同时也是一项书法和绘画的比较研究。把二者进行比较的基础是张旭和陈容在创作方法上的相似性:“同样的创作热情、同样的酒醉、同样的挥洒自如、同样迅速的动作、同样的自由和自发、同样的对于运动和宇宙奥秘的表达。他们深层的意向是相同的,即表现生活的本质、变化和创生。”共同性是比较的起点,比较的目的在于揭示各自的独特性,并且探究背后的原因。熊秉明认为绘画和书法是两种不同的表现形式,前者通过具体的形象轮廓表达现实空间,而后者通过抽象的线条表现想象空间,这是二者相区别的主要原因。那么传统美学向来讲究书画同源、书画同体,书法和绘画是否有混同一迹的可能?他认为答案是肯定的,最有代表性的例子就是宋代的文人画,诗书画印,一炉同辉。既然有融合的可能,是不是就意味着书法可以走向具象的绘画,绘画也可以简约为书法?熊秉明认为,书法和绘画应保持边界的独立,书法如果太具象,将会丧失纯粹的抽象性;绘画如果太简约,也会失去生动的再现性。以上的比较研究构成了一个较为完整的框架,从相同的比较基础走向各自的独立意义,熊秉明抽丝剥茧地将书画比较讲述得清楚明白。比较史学避免了历史认识的片面狭隘,但它局限于从某一个侧面分析历史,因此结论具有相对性。

图2 张旭 《肚痛帖》

图3 陈容 《九龙图》(局部)

(3) 心理史学

西方心理史学的方法以弗洛伊德的精神分析学为理论工具。弗洛伊德曾用这种方法写作《达·芬奇的童年回忆》,他认为:“在精神机制知识的支持下,精神分析开始致力于在他的反应力量上为他的本性建立一种动态的基础,去揭示他的思想的原始动机力量,以及它们以后的转变与发展。”对于解释张旭狂草这样一个极具创新性和生命力的书法现象来说,仅从本人的生平境遇、时代思潮等外部因素分析显然是不够的,还需要关注张旭内在的心理动因。熊秉明把狂草书法的形式变化看作张旭心理特征的外在显现,引用弗洛伊德的“前意识”和“后意识”来剖析狂草书法的创作过程,认为书法的构思和书写是“后意识”主导的结果,但是由于狂草书法表达原生原欲的特性,也需要“前意识”的参与,所以狂草的创作是往返于这两种意识间的跳跃,既需要书写者有娴熟的技术和把握全局的能力,也需要有喷薄的情感和“前意识”游走的意外。无疑,心理史学的方法扩大了书法创作研究的视阈,但是,由于心理史学是基于精神分析的推演,无法证实或证伪,因此在运用这种方法时应与其他史学方法相结合,从而使结论更经得住推敲。

三、艺术史观中的跨学科资源

经过以上史料的整理和史学方法的分析,熊秉明期待更进一步地阐述张旭狂草的美学意义和他身上独有的文化特质。要从张旭个案升腾到整个中国文化的平面,就不仅仅是书法艺术本身能够解决的问题,而是关乎更为广阔的文化环境。因此,在中西方文化交流的背景下,熊秉明将哲学、语言学、社会学等学科成果全部纳入自己的理论资源,这就涉及到西方的艺术理论如何沉落到中国书法的分析上来。梁启超曾言:“要之舍西学而言中学者,其中学必为无用。舍中学而言西学者,其西学必为无本。”熊秉明的艺术史观很好地将中学和西学结合起来,生成一套新的阐释方法。

1.书法与哲学

熊秉明受到韩愈《送高闲上人序》中对张旭描写的启发:“窘穷忧悲、愉佚怨恨、思慕酣醉、无聊喜怒,不平有动于心,必于草书焉发之”,认为张旭的创作来自于各种情感汹涌的迸发,他将这种创作方式看作是黑格尔意义上的“浪漫型”。在西方艺术史上,黑格尔所称的浪漫型艺术发生在18世纪启蒙运动之后,而张旭生活在公元8世纪的中国,显然二者具有较大的时间间隔,为什么熊秉明要用“浪漫型”来概括张旭狂草的美学特征?首先需要解释什么是“浪漫型”艺术。黑格尔将艺术历史化,并且提出形式和理念的二分,当形式大于理念时,他称之为象征型艺术;当形式等于理念时,他称之为古典型艺术;当形式小于理念时,他称之为浪漫型艺术;随着理念的继续发展,会逐渐突破形式的束缚,最终哲学取代艺术,艺术走向终结。黑格尔的形式和理念可以用来解释张旭狂草的书法构成,它是一种由内向外的生发,理念超越了既有形式的藩篱,而且走得很远,反过来牵引形式的变化,让线条随着思想的游走发生猛烈振动。然而手和心不总是能完全同步,总有笔不尽意之处或是笔画失控之处,这就是为什么观者总是以细微处、笔毫端为切口去探究作者的心绪,因为那是超越形式的精神流露,是理念的外显,从那里可以看见精神。由于狂草是理念大于形式的表现,所以熊秉明称张旭狂草是“浪漫型”艺术。但是,书法艺术并没有到狂草就走向终结,反而宋元明清每个时代都出现了自己的风格和繁荣。要探究为什么中国书法没有走向黑格尔所说的终结,还需要从中国哲学中去找寻其根柢。

熊秉明从张旭的影响来分析其狂草艺术的哲学基础:“他的教育既促发了像颜真卿这样遒劲悲壮、有表现力的书风,也促发了像怀素草书那样少于表现性、更重于宇宙虚灵之象和希望逃离于字迹之外的书风。”说明张旭思想中既有儒家的伦理教化,也有佛家的出世精神,单凭这两点还不足以概括张旭的狂草美学。在张旭笔下,“天地事物之变,可喜可愕,一寓于书”,熊秉明认为张旭对情感的能动运用可以用新道家王弼理论的“圣人有情而无累”来解释,张旭将丰富的情感化作书写的变幻莫测。由此看,儒、佛、道都在张旭狂草中有所体现。张旭的狂草书法在与当时主流哲学的融合中找到了深厚的文化土壤,它也是当时哲学精神的凝结和表现。

熊秉明借助黑格尔的艺术哲学探究狂草的形式美学,并通过书法和西方艺术不同的演进规律在中国哲学中发现根源。在熊秉明看来,中国艺术是具有哲学意味的,是和哲学共同思考的,它不会被哲学所取代,而是哲学塑造艺术,艺术传达哲学。

2.书法与语言学

熊秉明对书法的分析也受到了西方语言学的影响。他说:“一个字不仅仅意味着一种语言学上的能指,当其形式被创造出来,并根据象形的法则构造结构,汉字就已经是一个纯粹的符号。作为一个纯粹的符号,汉字无需参照一个抽象的图画即可表达意义。这种意义不在于回到一个已经编定的所指,而是一种溢出形式本身的意义。”索绪尔在《普通语言学教程》中将符号分成一对对偶概念,即能指和所指,它们分别代表音响形象和概念,二者之间的关系是任意的。另外索绪尔指出,文字有两种体系,表意体系和表音体系,他的研究是限于表音体系的,汉字属于表意体系,也就是说,如果把汉字看作一个符号,这个符号和它的语音无关,但是这个符号却可以间接地和它所表达的观念发生关联。书法作为汉字的艺术书写,兼具表意和审美双重功能,符号的意义更为明显。因此,要说明如何用索绪尔的符号学理论阐释书法艺术,首先需要明确书法中的能指和所指。

在熊秉明看来:“(狂草书法)能指的符号将成为一种无名的符号,带着一种意想不到的交流的力量”,意思是,作为符号的书法可以有很多所指。举例来说,张旭狂草中经常出现枯笔缠绕,在书法中,这样的笔迹除了表示本身的字义外,还可以象征烟云、虚实、愤怒、惨淡等意象,也就是说,“我们理解这个标志是因为分配了一个角色给它”。若想进一步理解书法的意象,或许可以参照皮尔斯的符号理论。皮尔斯将符号看作是一个图像、解释者和对象三者共同作用的动态系统,和索绪尔的符号学相比,皮尔斯将二元结构改为三元,解释者成为皮尔斯符号理论的重要一环。由于解释者代表着心理世界的阐释,它会随着人类知识的进步而变化,也会因为人的生存境遇不同而不同,因此解释活动可以无限发展。在书法语境中,书法符号的象征意象也会随着解释基础的改变而不断丰富和扩展。

“就此意义而言,阿拉伯文正如同中国文字一样,创造了一个符号——而非声音——的共同体”,安德森指出了汉字作为符号所传达的象征含义,而书法艺术正是在汉字的独特性和神圣性上发展起来的。熊秉明用西方符号学的方法来研究书法,也不失为一种说明汉字、书法和符号之间关系的途径。

3.书法与社会学

熊秉明专门单列一章探讨“人和社会”,他以张旭狂草为镜反思中国人的人生哲学和书法艺术之于社会的意义。他将书法和社会的关系概括为三个层面:一是社会性和个体性:“书写的学习使一个个体得以社会化。而精通这门艺术的人则重新赢得其个性。”二是实用性和艺术性:“它本身即是一个社会—文化的产物。书法以接受这一点为前提,却又拒绝受制于它。”三是规范性和革命性:“服从社会规则与想要获得个体自由表达之间的斗争以一种特别尖锐的方式呈现在这种艺术中。”第一个层面是以人为中心的,识字书写是人获得社会身份的途径之一,但是当人逐渐精通书法之后,书法艺术就成为其可识别的标志之一。第二个层面是针对书法艺术而言的,书法艺术是社会实践的产物,是由实用发展而来的,即使在走向为艺术而艺术的途中,也仍然将实用中的自然书写看作重要的审美特征;另外,书法艺术也具有相对独立性,它有时会呈现出和社会文化发展之间的不平衡,比如魏晋时代战乱频发、社会萧条,但书法艺术却极为繁荣。第三个层面,熊秉明认为书法艺术凝结了人和社会关系的缩影,是第一个层面中的相互依存,也是第二个层面中的若即若离。

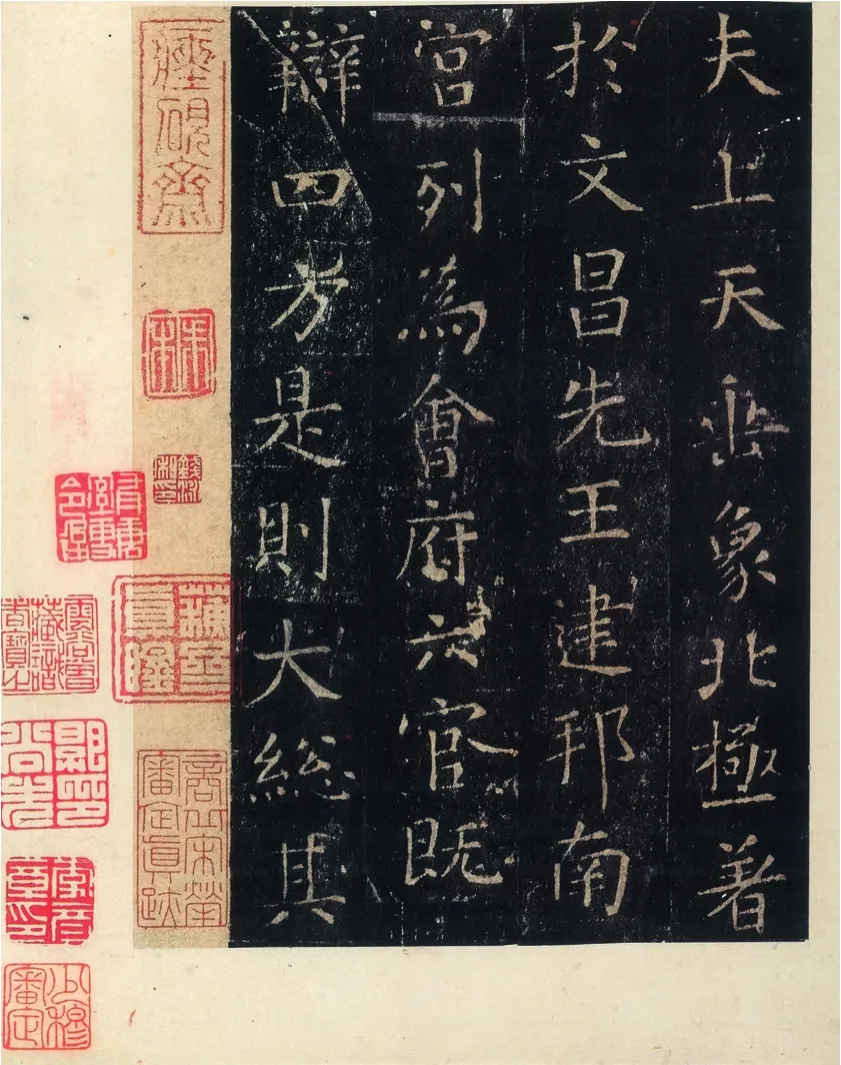

熊秉明把张旭狂草定义为一种革命精神。从书法艺术的角度来讲,张旭本身具备高超的楷书技法,如他的楷书作品《郎官石柱记》(图4),法度森严,匀称和谐,但他的狂草书法却打破了所有平衡,追求一种自由无拘的书写。不禁要问:为什么张旭会致力于一种具有反叛精神的创作?萨特的观点或许是一种解释:“人的历史处境是各不相同的……任何一个人类意图都表现为企图超过这些限制,或者扩大这些限制,不然就是否定这些限制,或是使自己适应这些限制。”从这个意义上来说,张旭狂草显然是超越或扩大书法形式的创新性探索,其中充满了对既有规则的颠覆力量。由书法艺术延伸开来,究竟应该如何从人和社会的关系中界定创作者?熊秉明认为中国哲学可以提供启示:“儒家是教化的,而道家是创造性的。然而两种哲学并不是完全不相容的。真正的创作者正是那些在反抗中而能提供教化的人。作为独行者和革命者,他们是一个社会为了其生命的延续和再生所必不可少的。”

图4 张旭 《郎官石柱记》(局部)

在熊秉明看来,书法是一门面向内心的艺术。它是个体对世界综合观察的一种抽象呈现,看似无色无象,但观者却能跟随作者的笔触走近他的人格。书法也是内心世界连接外部世界的一架桥梁,它和当时的思想、社会、政治、文化息息相关。书法家中有积极入世的颜真卿,也有退隐山林的倪瓒,还有时进时退、充满勇气和韧性的康有为,透过他们的作品,可以看到他们所处的历史和心中担负的使命。静默的书法承载着无数的抗争、呐喊、激昂与不平,因为“艺术中的社会性,是它针对社会的内在运动,而不是它的公开声明”。

总结来看,从史料到方法再到史观,熊秉明通过横跨中西的理论视野,贯通古今的研究方法,还原了张旭及其狂草的诞生。最后,在评价张旭时,他没有因为张旭是研究的主角,一味夸大他的历史影响,而是客观地承认颜真卿和怀素的影响或许已经盖过张旭。他将张旭放在时代中考量其贡献,认为张旭的狂草和唐楷分别代表了唐代书法风格的两端,因此唐代书法的开放性和丰富性也涵容在其中。

四、书法史译著的启示和问题

在研究书法史译著的最后,还需要说明它对我们的启示和可能存在的问题。

从选题上来看,近年来书法史译著大多为个案研究,他们选择的研究对象都是书法史上的重要人物,如王羲之、颜真卿、张旭等。究其原因,这些译著的初次出版大约在20世纪八九十年代,当时关键人物的研究占据核心位置,但值得借鉴的是,海外学者的选题视角均立足于研究对象和现代性的关系。举例来说,熊秉明研究张旭狂草是因为他关注到了狂草和西方现代抽象艺术的相似性,并以此来探究中国文化的特质;倪雅梅认为颜真卿的历史地位是由宋代文人建构出来的,其背后隐含着政治目的,而艺术隐喻政治的现象不仅出现在唐宋,也发生在现代生活中。相较近几年来国内书法研究的著作,已经不倾向于选择这样的关键人物作为题目,原因可能有三:第一,关键人物的研究成果汗牛充栋,在这些人物身上找到新角度相对比较困难;第二,由于人类学的影响,人们对历史的认识转向了更平凡的个体,加之很多三流甚至四流的书法家材料丰富、有待挖掘;第三,随着新材料的出土,引发了新的学术思潮,如敦煌学、简牍学等,学术研究也出现了追“新”的趋势。但是,关键人物的选题需要再次引起国内学者的重视。首先,关键人物直接影响到书法史进程,甚至改变书法史发展,对关键人物的研究有利于把握书法发展的脉络;其次,能不能在关键人物的研究上挖掘出新意,主要在于问题意识能否创新,在此方面,书法史译著给予我们很多启示,比如探究古代书法和现代性的联系等;最后,学术研究的意义价值和研究对象密切相关,这当然不是说研究对象地位越高越有价值,或者即使失败的研究也能有很高的价值,而是说,当研究对象在所处领域是不能绕过的,比如王羲之、颜真卿等,那么关于他们的一项好的研究自然也能够占据一席之地。

从方法上来看,书法史译著对于书法研究的启示主要有以下两个方面。一是书法研究要有跨文化、跨学科的理论意识。二是要借鉴西方艺术理论的方法来研究书法艺术,为书法研究打开新局面。以熊秉明的《张旭狂草》为例,熊秉明从1947年公费留学法国开始,有五十多年的旅法经历,形成了一种中西文化的比较意识。比如,在他的著作中,多次提到中国哲学和西方哲学的比较,中国书法和西方雕刻的比较……他的研究始终建立在对文化根源的本质思考上,这就使书法问题具有了更为普遍的文化含义。在此基础上,熊秉明还采用跨学科的方法论,研究书法和哲学、语言学、社会学、心理学等学科之间的关系,用其他学科的成果来解释书法问题。总之,熊秉明的张旭研究立足于一个广阔的平面,有中西文化的交流和碰撞,也有不同学科方法的层层揭示。从他的研究中可以看到,中西文化的“融”只是第一步,更重要的是“化”。他将西方艺术理论的方法和痕迹很好地隐去了,把语言学、社会学和心理学都结合书法艺术和中国语境作出改造。这不是简单的“拿来主义”,而是在用西学方法解决中国艺术中的问题。换言之,他的努力让“中国与今天的主流文化之间,将不必有‘我—他’与‘主—客’的分别,而是从矛盾中,辩证式地跻登更高阶的融合。”

最后,我们也应当警惕书法史译著中出现的问题。第一,海外书法研究注重理论胜过注重历史,海外学者通常会把研究的重心放在方法论的创新和理论的建构上。但是,理论的应用需要历史化,只有在历史语境下,才能发挥理论的最大效力,也只有根植于历史,理论才能避免流于空泛和虚无主义。具体到书法研究来说,传统的作品辨伪、考证、版本、校勘等都需要坚实的历史基础,如果其中任何一个环节出现错漏,那么更广泛的艺术价值、美学意义、历史地位等都值得商榷,所以古代书法的研究应建立在历史研究的基础之上。第二,要警惕西方范式的生搬硬套。近年来,运用西方艺术理论分析中国艺术的研究俨然成为一种潮流,如图像学很快发展为中国画研究的方法之一。但是,由于书法艺术强烈的文化印记,西方理论很难译来即用,需要经过严密的论证和修改。当然,书法研究的发展需要一套和西方共通的当代理论和解释工具,但是,只有具体问题具体分析才能让书法研究获得更为深刻的创新能力。

五、结语

熊秉明不囿于中西文化的间距,也不拘泥于书法与其他学科门类的界限,充分借鉴西学方法和其他学科的研究成果,并将其组织为书法研究的跨文化、跨学科资源,构建出一套具有独特性的书法理论体系。以熊秉明《张旭狂草》为代表的书法史译著也为当今的书法研究打开了多种可能性。作为中国研究者,一方面,我们有义务将书法的历史经验重新思考和整理,寻找古代书法和现代性相联系的概念、现象或事件,重新加以理解和阐释,并将其作为研究选题的方向之一;另一方面,参酌西学成果更新既有的书法理论体系,西学为我们提供了一个较新的切入视角,也许这些方法还有待调整和检验,但我们确实可以从中发现一些以前未曾关注到的书法特质。总之,我们应以开放的胸襟借鉴西方学术成果,在此过程中,要充分发挥中国学术的主体地位,由中国文化出发,提出和时代相关的书法问题,从而形成中国当代书法史学的话语体系。