国医大师的摇篮

距今整整90年前(1931年),在北京西城区大麻线胡同,诞生了一座对近代中医史具有里程碑意义的中医高等学府——华北国医学院。这里名医云集,大师辈出,为中医领域培养了许许多多临床大家——北京协和医院中医科主任祝谌予、北京医院中医科主任李輔仁、天津中医学院主任哈荔田、中国中医科学院广安门医院中医科主任董德懋,北京同仁医院中医科主任吴兆祥,内科李介鸣、袁家矶、索延昌,妇科赵松泉、李德衔,儿科何世英、刘韵远,皮肤科哈玉民等。

2019年秋,施小墨、祝肇刚、张大宁、索钧、安宝华、薛钜夫等施今墨学派传人,为纪念施今墨去世50周年,纷纷拿出父辈们生前珍藏的手稿、医案、药方、黑白照片……大家聚在一起商议,为京城四大名医之一的施今墨先生举办一次纪念展。此时,北京市中医管理局屠志涛局长提出了一个建设性的意见,“当年,施今墨先生创办的华北国医学院,是一个里程碑,在那么艰苦的条件下,他倾尽一己之力,培养出那么多中医大师,这对于今天的中医高等教育很有借鉴意义。你们这个展览就叫——大师的摇篮。”

据统计,1931年至1948年,施今墨担任华北国医学院院长的17年间,总共培养了648名毕业生。解放后,北京市22家市属医院中医科的主任,都出自华北国医学院。

大志得立:救中国、救中医双翼齐飞

本班始业于民国二十二年秋,韶光荏苒,如白驹过隙,瞬已四载,不觉毕业矣。溯自肆业之始,正值东省沦亡之后,继则热河失守,冀察濒危,华北一带形成国防最前线,疮痍满目,危如累卵,全国民众莫不惊心动魄,群策群力急图救亡之道。或谓本班同学曰:国难危重至此,汝等不思根本报国之道,徒致力于深邃艰奥不切实际之国医,抑何迂阔之甚耶?余等对曰:国家民族之兴衰,基于人民之强弱,人民之强弱,又赖于医学之发达与否,其关系不重哉?吾国医学有五千年之悠久历史,每以牛洲马勃,草根树皮,立起沉疴,其蕴理之妙,效力之伟,绝非浅尝浮慕者所可望其项背。然近世竟有无识之徒,辄欲推翻国医,树新除旧,岂非蚍蜉撼树之举乎。以我国医学,以理论言之,虽虚幻缥缈,令人莫解,但于事实观之,辄具卓效,是以医界同志,正宜兴益除弊,力图改进,以期精益求精,优臻完善,为我国医界散放光明,为国家发扬国粹也。本班同学有觉于此者,遂不约而同愿在院长施今墨先生指导之下,以科学方法,整顿国医,俾其日就完善,日趋发达,永为促进我民族健康之一保障,岂非报国救亡之道乎……(《华北国医学院第三届毕业纪念刊》)

曹治安拜师施今墨合影

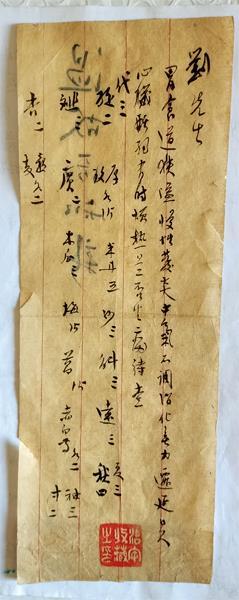

曹治安珍藏几十年的药方

读了这篇抑扬顿挫、掷地有声的文字,我深切地感受到几个字——时势造英才。这段文字是华北国医学院第三届学生,在将要毕业之际,怀着悠悠离别之情写下的“班史”,字字千钧,情真意切。从中可以感知到几点:

首先,他们对祖国医学5000年悠久历史,充满了敬畏与憧憬,既知悉国医“玄幻缥缈”,又对其“辄具卓效”了然于胸,因此愈加激发了探索国医奥理,使其愈加完善的宏大志向。再者,这些学子们学医的初心和目标非常明确——救中国与救中医,或者说,是以救中医之途径,完成救中国之目标,他们是在国家危亡与中医危亡的双重压力下,励志追随施今墨先生走上习医之路的。面对世人关于救国之道的指问,他们坚定地回答:国家民族之兴衰,基于人民之强弱,人民之强弱,又赖于医学之发达与否……这就是华北国医学院办学的根基所在:家国情怀。学子们对民族、对国家、对国医,充满了救亡图强的决心,是一种强大的信仰力量,燃起他们习医的热望,支撑他们走过四年求学之路。其次,他们在四年的学习中,对中、西医的认识愈加辩证、客观、完善,明确了“以西医之理论,正中医之玄虚;以中药之确效,发扬而推动之”的奋斗目标。他们知悉中医之玄奥而慎思之,面对西学之侵入而融贯之,在满目疮痍的时局下,怀着对祖国中医5000年蕴理之妙的向往与憧憬,开启了一条救中国与救中医双翼齐飞的奋斗之路。

道器同修:以“治矿”喻“治病”强调实践出真知

中华民国二十六年六月(1937年),施今墨在写给华北国医学院第三届毕业生的毕业寄语中写道:“尝谓治病如治矿,治矿者,必先明矿质之所在,而后以精巧之器械取之;治病者,必先明病理之所在,而后以最良之医术治之……故吾以为中医之改进方法,舍借用西学之生理病理,以互相佐证,实无别途。所以本校创立以来,所授科目,胥视此旨,而尤其朝夕切望于诸君者,则在于既明鑛质以后,更当研究历代相传之器械,使愈加精巧,而悉合于应用也……”

在这段文字中,施今墨以“治矿”比如“治病”,把内经,伤寒,金匮中的治疗方法,比喻为采矿的精良器械,强调学生们一定要明其理,重视应用,否则,“如采矿者无精细矿图,亦常致误用……”而明其理、学以致用的关键,就是借用西学之生理病理,改进中医方法,两者互相佐证,即以西医生理病理之“器”,论证中医气化、阴阳之“道”,使之愈加明晰。在实践的过程中,既要研究病理,又要研究采矿的“器械”,从而形成更加精良的中西医结合的新“器械”……

施今墨先生的这番言论,可谓见地高远,道器双修,既宏观,又生动,体现出他对于中医发展高屋建瓴的真知灼见。他鼓励华北国医学院毕业生们以此共勉,在西学传入中国、中医日显衰落的时代大背景下,不忘《内经》《伤寒》《金匮》等老祖宗传下的宝贵中医典籍,并且在实践出真知的基础上,坚持走中西医结合的道路。

融贯中西:以西医之长,补中医之短

在此四年中,本级同学在院长施今墨先生指导之下,未有不以“救中国救中医”为人人应负之责任,而群策群力焉。施先生主张,用科学方法,改进中医,以西医之长,补中医之短,取西医科学化之病理与诊断,用中医经验过之药品与单方,关于一切中药,本身所含之物质成分,务须研究,遇病所起之化学作用,更当明了。如此,既不掩人之长,而冒故与为难之恶名,又不利权外溢,免受列强经济之压迫,岂非救中医即救中国乎?此本级同学最后一年中,侍诊于施先生之侧,时所聆悉者也。

施先生诊病,据病假所述,往往与西医所检查者恰合,病愈后,病家常问,诊断既然相同,奈何在某大医院,治疗数月(一年或半年)毫未见愈,服先生之药,三五剂即霍然若失耶。先生每答之曰:西医之诊断,确足取法,惟药味不多,一遇复难之病,即无对症之药,不若中药之配合,面面俱到,奏效较速也……此本级同学侍诊所共见者,亦心悦而诚服者也……(《华北国医学院第二届毕业纪念刊》)

这一段文字,是华北国医学院第二届毕业纪念刊中的“班史”,同学们在最后一年学习中,侍诊于施今墨先生左右,不仅耳濡目染医理医术,更明确了习医的初衷——救中医、救中国。尤其是对于中西医互补,“又不利权外溢,免受列强经济之压迫”的论述,颇具宏观的辩证主义思想与强烈的忧患意识。或者可以说,这些学子们是站在为国家、为民族驱除外辱、救亡图强的战略观之上,而自觉地走上习医之路的。他们肩负的不仅是救中医,更是救中国;而面对西学的传入,以及世人对传統中医的非议,他们则跟随施今墨先生走上了“用科学方法,改进中医,以西医之长,补中医之短……”的崭新道路。在传统衰落、西学入侵的危机时局下,以一种“纵浪大化中”的胸怀格局,为中医发展开拓了一条散发光明之路。抵御西学侵入最好的办法,不是故步自封,更不是一味排斥,而是“以西医之长,补中医之短,取西医科学化之病理与诊断,用中医经验过之药品与单方”,施先生这种兼容并蓄,打通中西、辩证批判继承的思想高度,为华北国医学院奠定了“大师摇篮”的地位。

这段文字还记录了施今墨先生对于西医用药与中医用药的一段论述,亦可见施先生诊病之精确,每与西医检查吻合,足见五千年祖国医学的实践经验与科学性。施先生毫不妄言西医之短,而是借西医生理病理,论证中医,使中医五运六气、五行生克与西医生理解剖相合,其学术高度、思想见地非一般时医可比。

我们不妨来总结一下,华北国医学院之所以在时局动荡、国家危亡、物质条件拮据的情况下,培养出如此之多的大师,无外乎三个方面:一是时势造英才,学子们均怀着“救中医与救中国”的双重历史使命,其德行、格局、胸怀昔非今比,在强大的爱国主义信仰感召下,学子们不仅传承了精湛的医术,也铸就了德术双馨的高尚医德;二是实践出真知,学子们侍诊于施今墨先生左右,积累了丰富的临床经验,学院还设有辅助诊疗所,可以让学生们边学习、边临床;三是中西医互补,对于西学的侵入,对于传统国医的衰落,施先生采取的对策是两个字,一个借,一个融,借西医之长,与中西融会贯通,在充分继承内经、金匮、伤寒等经典典籍的基础上,借用西医生理病理,使之于中医五运六气相吻合,进一步论证中医的精髓思想。而这三个方面,恰恰与华北国医学院办学的“三个结合”——中医西医相结合,医德医术相结合,理论实践相结合,是一脉相承,同出一辙的。这是华北国医学院成为“大师摇篮”的重要基石,也是现如今中医学院所要继承和吸取的精华。