鲁迅:那些人 那些事

高申

古物陈列所

差事

在“清闲机关”里做事的感受,或许鲁迅先生体会得很深。按照鲁迅研究者朱正先生的说法:(北洋军阀时期)教育部是个很闲空的衙门,经常的事务不多。职员们上班,常常只是喝茶、吸烟、谈天、看报。鲁迅在他上班第一天的日记中,就写下了“枯坐终日,极无聊赖”的话。他不愿让时间就这样白白过去,趁这机会做了好些事情。他辑校了谢承《后汉书》和《嵇康集》,完成并刻印了《会稽郡故书杂集》辑本。这《会稽郡故书杂集》收有谢承《会稽先贤传》、虞预《会稽典录》、钟离岫《会稽后贤传记》等八种有关会稽人物事迹、山川名胜的古籍的辑本,大都从唐宋类书及其他古书的引文和注文中辑出编成。

鲁迅是1912年5月10日开始到教育部上班的,他被任命为教育部社會教育司佥事(秘书)兼第一科科长,主管图书馆、博物馆、美术馆等事项。及至8 月,又被任命为教育部佥事,同时还要他参加通俗教育研究会,担任小说股主任。

鲁迅的这份差事,是经好友许寿棠的推荐,且由教育部总长蔡元培认可的。根据《鲁迅日记》中所载,1912年8月,“22日晨见教育部任命名氏,余为佥事。”鲁迅在一篇杂文《从胡须说到牙齿》中也提到:“我曾经是教育部的佥事,因为‘区区,所以还不入鞠躬或顿首之列的;但届春秋二祭,仍不免要被派去做执事。”要知道,在北洋政府时期,政府各部的最高首长为总长,副职为次长,以下设参事、司长、佥事、科长、主事、科员。当时不设处这一级,司下面便是科,而“佥事”是司长的助手,相当于副司长或司长助理。

做一份事儿,拿一份薪酬。鲁迅先生的薪酬有多少呢?按照《鲁迅日记》1912年8月30日的记载:“下午收本月俸百二十五元,半俸也。”此后每月到手的月俸是240元,即五等官俸。之后,鲁迅职务虽然没有升迁,但是俸禄却涨了两次:到1914年8月,升到每月280元;到1916年3月,又升到300元,达到佥事工资的最高档。这与北京大学文科学长陈独秀的工资持平,而比拿“教授最高级之薪俸”胡适的月工资高出20元。可见鲁迅的工资是高于北大教授的。这在几块钱月薪便能解决一家人最低限度温饱问题的北京来说,已经是绝对的高薪了。

鲁迅在教育部职务范围内所做的工作,在他的日记里有一点记载。例如他曾到天津去考察新剧,曾去选择开辟公园的地址,曾主持筹备全国儿童艺术展览会,领导和参与过京师图书馆、通俗图书馆、历史博物馆的建设等。

鲁迅先生的这些工作,目前留存下相当多的资料。于《鲁迅日记》甲寅(1914年)10月24日,便有这样的记载:

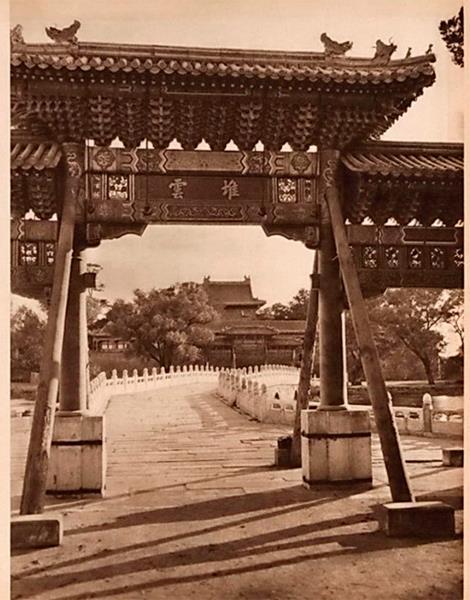

“下午与许仲南、季市游武英殿古物陈列所,殆如骨董店耳。”这则日记的写作时间,恰逢朱启钤先生与清官交涉、接管三大殿,且在武英殿开办“古物陈列所”之后未久。作为官员的鲁迅,算是最早的一批参观故宫者。

按照邓云乡先生的说法:“当时教育部社教司和内务部在关于处理古物以及其他工作职权上有混淆的地方,如热河文津阁《四库全书》运到北京时,两个部就同时去取过,教育部要送到京师大学堂,内务部先走一步,领了来存到故宫文华殿。”1912年教育部就计划改天坛为公园,这些事在《鲁迅日记》中均有记载。

当然,在北京的风景名胜中,鲁迅先生去的次数最多的,恐怕要数中央公园了吧。依照邓云乡先生的描述:“有的时期,甚至于是天天去,如1926年7月间与齐寿山先生合译《小约翰》时,就是每天到中央公园译书的。”

《鲁迅日记》7月6日记云:下午往中央公园,与齐寿山开始译书。

7日、8日及以后一些日子里,都记着“下午往公园”或“午后往公园”。那时北京有个习惯,即在口语中,说“公园”就指中山公园,而说到北海公园时,则只说“北海”,那“公园”二字照例省略。这样二者也不会混淆了。然在鲁迅先生的日记中,一律记作“中央公园”。由我浅见,鲁迅先生是把他参与开放的公园,都等同于一了。

教育总长蔡元培很重视美育,甚至提出“以美育代宗教”的主张,他也知道鲁迅研究美学和美育,富有心得,希望鲁迅在这一方面多做一些工作,这正是鲁迅愿意做的。

故地

鲁迅先生工作的北洋时期教育部所在地,目前还是能够找寻到一些遗迹的。在西单路口南100多米路西,有一条幽静的东西向街道,其名为教育街。在街的最东头,路北的位置有座古色古香的建筑,青砖灰瓦,雕梁画栋,非常气派。朱漆大门,门口蹲着两只石狮子。黄颜色的门牌上写着“教育街1号”,大门上是几个金色大字 “清学部”,旁边矗立着的文保碑上,则标注着“北京市文物保护单位:清学部遗存”字样。

是的,这里便是鲁迅先生工作过的教育部了。这座清学部所使用的,乃是清顺治初年所建敬谨亲王尼堪(1610-1652年)府之一部分。尼堪系清太祖努尔哈赤长子褚英之三子,因有战功,并战死沙场,谥号“庄”。由于敬谨亲王并非世袭罔替,不属于“铁帽子王”,所以他的后代袭爵便一路走低。至嘉庆年间已然成为镇国公,且一直到大清朝的结束。敬谨亲王家族居住于此的时候,所临的胡同名曰“东铁匠胡同”。清光绪三十一年(1905年),清政府设学部在此。原府坐北朝南,府门5间,银安殿面阔五间,前出丹墀;东西翼楼各面阔五间;启门3间,神殿5间,遗念殿(后罩楼)7间。东院有花园。

民国成立后,改学部为教育部,东铁匠胡同也就改称“教育部街”。1965年整顿地名时改为“教育街”,这一名称沿用至今。

“这里的主人换过不少了。1928年民国政府南迁后,此地作为国民党北平市党部。解放后,这里又成了北京三十三中北院。后来又成了北京外事服务职业高中实习饭店。”一位对该建筑群颇有了解的朋友跟我说。

“就在鲁迅在此任职以前,也就在大清朝尚未结束的时候,1911年,李四光曾在此地应试,考取‘工科进士。毕竟,这里是曾经的清朝学部所在地嘛。”

北海公园老照片

朱安女士

鲁迅先生的教育部差事,一直做到了北洋军阀统治的末期。1926年4月,也就是“三一八惨案”发生之后未久,鲁迅写出了《死地》《记念刘和珍君》等抨击段祺瑞政府屠杀学生罪行的文章。继而,他被段祺瑞当局追捕,不得不四处避难,佥事的职务自然也保不住了。同年8月,通过厦门大学文科主任兼国学研究院秘书林语堂的推荐,鲁迅任该校文科国文系教授兼国学研究院研究教授。他于8月26日离京,取道上海,9月4日抵达厦门。

故人

读到关于鲁迅原配妻子朱安的最终归宿,还是一篇陆波女士的文章。我记得清晨读罢此文,令我感伤了整整一个上午。

“对于这位女子,给予多少同情怜悯都不为过。因为她不识字,她的精神世界一片荒芜;因为她缠足,三寸金莲走不到京城的东南西北;似乎她也不信佛,没有信仰依止。啥也没有,就剩下数着指头苦挨残生了。她一生围着周老太太尽媳妇的本色侍候着,周老太太死了,她也成了六旬老人……”

鲁迅先生是1936年10月去世的,魯迅的母亲鲁瑞是1943年去世的,朱安则活到了1947年。在鲁迅先生生前或是身后,朱安的存在几乎都是为着服侍鲁瑞老人。鲁瑞走了,朱安怎么办?抗战后期至解放战争期间,中国文化人的生活苦楚到无以复加的程度,这时候的人们大都自顾不暇,谁会去关注一个“被遗忘了太多年”的朱安呢?朱安孤苦,但她只能自己挨着。或许鲁瑞老人的高寿(活了85岁,与康有为同庚),这便让朱安多了一些年的平淡却安稳日子。

据说,在她最后的四年人生岁月里,朱安生活十分清苦,没有经济来源。在这种情况下,她仍在执行鲁迅的遗嘱:“不得因为丧事,收受任何人的一文钱——但老朋友的,不在此例。” 除了鲁迅好友沈兼士等人的偶尔赠款外,她对其他人的捐赠均予以谢绝;对北平《世界日报》欲为她发起募捐,也说“不便接受”。晚年朱安每天的食物主要是小米面窝头、菜汤和几样自制的腌菜。

“许广平给她的信几乎每一封都是在谈论钱。因为她没有依靠,在周老太太去世后周作人家自然也不再供养她了,而且周作人在抗日战争胜利后作为汉奸被国民政府抓去判刑坐牢,已经泥菩萨过河自身难保了。从 1947 年3 月许广平给朱安的信中可以得知,朱安的心脏出了毛病,估计是因为贫困忧郁而生命开始衰竭。许广平提到可以请宋先生、阮太太这些好心人帮帮她,并祝她吉人天相,天气暖和身体就好起来。可是到了6月,她就不行了。”

她去世前一天见到的最后一个人就是宋琳,她已经衰弱得不能下床,哀求宋琳转达许广平将她葬在上海“大先生”身边的心愿。关于这件事,宋琳特别致信许广平。这是一封令人动容的信,朱安嘱托了两件事:灵柩拟回南葬在大先生之旁;每七须供水饭,至“五七”日给她念一点经。

“这封信宋琳写于 1947 年7月9 日,也就是朱安死后的第十一天。朱安之临终孤苦,跃然纸上。她的头脑清醒到最后一刻,也被苦难折磨到最后一刻。宋琳走后第二天,6月29 日她被发现一个人孤独地死去。这是个生于6月死于 6 月、名字叫安而一生没有安宁的女人。死后的这份清净也没维持多久,一年后,因为保福寺这块坟地属于周作人家私产,国民政府对这个文化汉奸的私产予以没收。新中国成立后,民国的资产当然归属新中国政府,而这或许让周作人减少了个地主罪名并因祸得福了。1951 年中关村地区就已确定规划建设中国科学院,继而北京大学建设中关园,可以想象大规模的平坟拆迁使 20世纪 50 年代初期的中关村地区灰土漫天,遍地工地。”

为什么不能让朱安归葬于鲁迅身边?这似乎不是鲁迅身边的人,甚至是许广平能做出决定的。在去世多年之后,鲁迅早已不再属于他的妻儿。关于鲁迅的一切身后之事,自然不能由他的妻儿轻易做出决定。更何况是朱安,她与鲁迅之名早就渐行渐远,以致被世人几乎遗忘了。

朱安之墓消失于何时,似乎没有人知晓。或许是城市建设与改造的过程中,或许是某些特殊年代里。总之,朱安之墓已经不在。代替那一大片墓地的,是车水马龙的保福寺地区,是高楼林立的中关村一带。