中国古代吉礼叙说

《左传·成公十三年》载:『国之大事,在祀与戎。』其中,祀反映在古代礼仪制度上,即为吉礼。『吉』取事神致福之意。古时祭祀种类繁多,包括天地先祖、日月星辰、山林川泽、社稷宗庙等,大体可归为三类:天神、地祇、人鬼。吉礼作为『五礼』之首,有着浓厚的报本反始、敬天法祖、崇德报功的文化意味。

中国自古以来被誉为礼义之邦,礼乐并行,相须为用。礼乐的根本在于营造一种秩序井然、和谐融洽的良好社会氛围,使得国家繁荣、社会稳定、人民安居乐业。故孔子曰:“教民亲爱,莫善于孝。教民禮顺,莫善于悌。移风易俗,莫善于乐。安上治民,莫善于礼。”(《孝经·广要道》)

礼与古代祭祀致敬鬼神密切相关。历史学家郭沫若指出:“礼是后来的字,大概礼之起源于祀神,故其字后来从示,其后扩展而为对人,更其后扩展而为吉、凶、军、宾、嘉的各种仪制。”这是时代发展的必然结果。其中,古人“以吉礼事邦国之鬼神祇”,事谓祀之、祭之、享之,即国家通过祭祀天神、地祇、人鬼来祈求佑护、驱祸致福。

吉礼的分类

根据祭祀等级来划分,古代祭祀可以分为国家祭祀和民间祭祀两种。具体而言,如果按国家社会成员等级划分,则有天子祭祀、诸侯祭祀和士庶祭祀;而在现代社会,祭祀类型则应包括国家祭祀、城市祭祀、乡村祭祀。由此来看,国家祭祀应与民间祭祀相对,与今之城市祭祀、乡村祭祀相对,是一个国家政府所规定并举行的国家性祭祀礼制及祭祀行为。

据《礼记·曲礼下》记载:“天子祭天地,祭四方,祭山川,祭五祀,岁遍。诸侯方祀,祭山川,祭五祀,岁遍。大夫祭五祀,岁遍。士祭其先。”即天子可以祭祀天神地祇,祭祀四方神,祭祀名山大川,祭祀五祀。而何为五祀?主要有以下三种说法:

首先,祭祀五行之神。《太平御览》卷五二九引《汉书议》云,五祀要祭祀五行之神,即木正句芒、火正祝融、金正蓐收、水正玄冥、土正后土。他们皆是古代贤能,是治理金、木、水、火、土五行有卓越功勋者,所以要祭祀他们。

其次,祭祀住宅的五种神。这亦有不同说法。汉代郑玄认为五祀是门、户、中溜、灶、行五神。王充则认为是门、户、井、灶、室中溜五神,且祭祀五神是为了报答其功德。门、户,为人所出入必经;井、灶,为人所欲食必需;中溜,为人所托身居处之地,五者功劳均等,所以都要予以祭祀。

再次,祭祀五类应享受祭祀的功臣。据《国语·鲁语上》及《礼记·祭法》记述,五祀指祭祀古代圣王明确规定的五类国家功臣:制定法律规矩普施于民众的人;为国家勤劳做事而死的人;劳苦功高、安定国家的人;能够为国抵御大灾祸的人;能够为国家消除大祸患的人。

结合《礼记·曲礼下》可知,不但天子祭五祀,诸侯、大夫也要祭五祀,那么以上三种说法中,祭祀住宅的五种神可能性最大,因为五行之神和五种国家功臣天子可以祭祀,而非诸侯和大夫所能祭祀,否则便是僭越了。也就是说,根据国家礼制,天子祭天神地祇,祭四方之神,祭名山大川之神,祭五祀之神,一年通祭一次。诸侯祭封国内四方之神,祭山川之神、五祀之神,一年通祭一次。大夫祭五祀之神,一年通祭一次。士人只能祭祀自己的祖先。

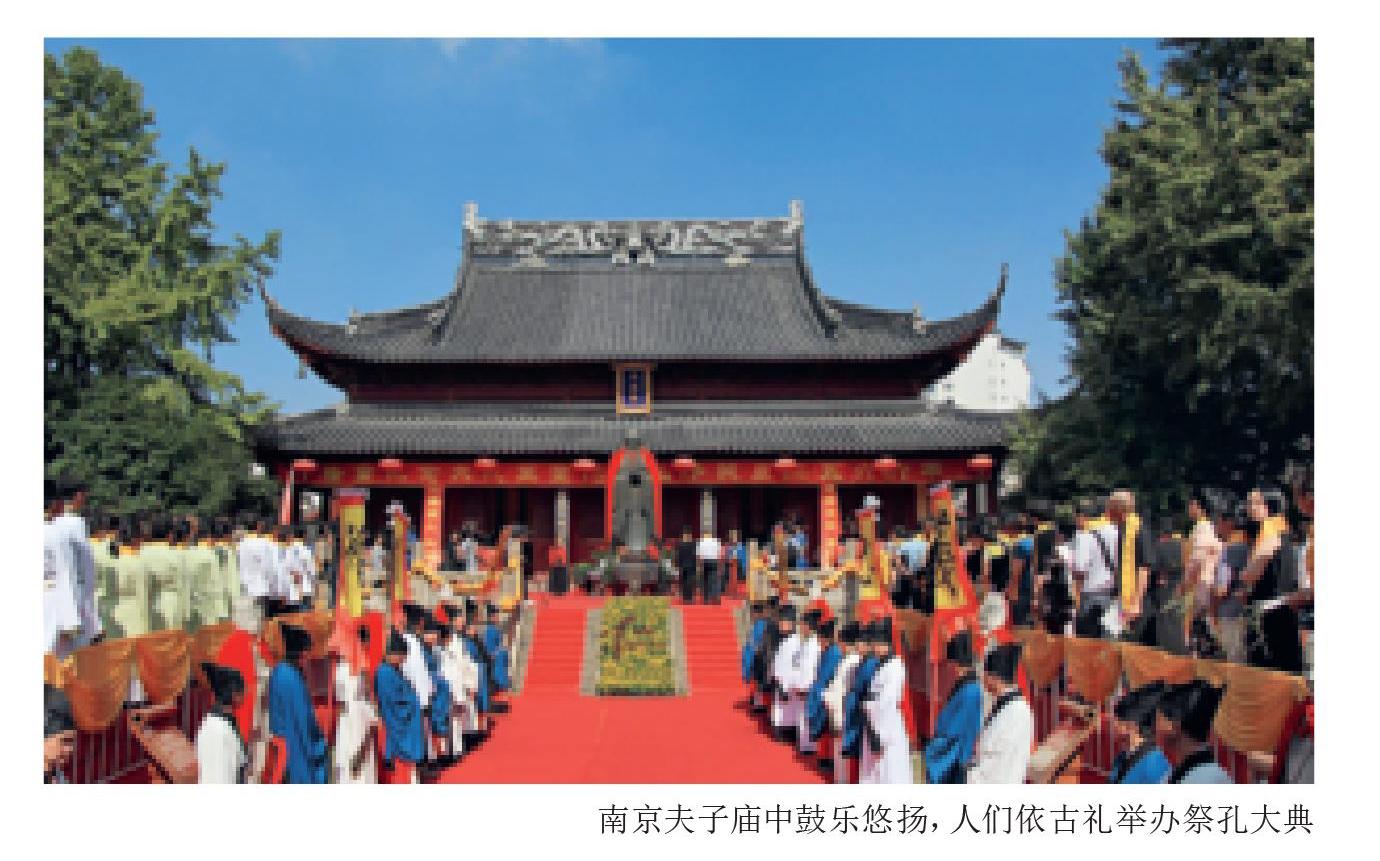

通观历史,古代的国家祭祀主要包括祭天、祭地、祭太庙、祭社稷、祭日、祭月、祭泰山(封禅大典)、祭山川(其他)、祭四渎、祭历代帝王、祭先农、祭孔子等,而民间祭祀中的祭关公、祭文昌、祭妈祖等曾一度上升为国家祭祀。

古代国家祭祀有大祀、中祀和小祀(群祀)之别。其中,祭天、祭地、祭太庙、祭社稷是大祀,祭器需要十二笾、十二豆,需要跳八佾舞;而祭日、祭月、祭历代帝王、祭先农、祭孔子等一般为中祀,祭器需要十笾、十豆,需要跳六佾舞;祭其他山川、四渎等则为小祀(群祀),级别更低,祭器数量更少,佾舞亦更少。

吉礼的祭祀仪程—以明嘉靖释奠仪为例

古代的国家祭祀时间是不太一样的。例如,祭天祈年是正月上辛日,冬至祭圜丘;孟春祭先农;夏至祭地;春分祭日,秋分祭月;仲春、仲秋上丁日祭孔。但是,国家祭祀仪程是大体一致的。我们以国家祭祀孔子的明代嘉靖释奠仪来予以体认。

根据嘉靖释奠仪,在释奠之前三天,皇帝和祭祀官员应做到不饮酒,不食荤,不吊丧,不问病,不听音乐,不处理案件。散斋二日,沐浴更衣,宿于别室。致斋一日,住在祭祀之所(大祀则一般是散斋四日,不宿正室,致斋二日,宿于祭所,如天坛西侧有斋宫,即是乾隆皇帝祭天前斋戒之地)。正献官、分献官此前都住在持敬门里的致斋所,监礼等官住在退省号里。此后,正献官住在东厢之后厅,分献官住在厢房后的东、西房,监礼御史则住在典籍厅,陪祀各衙门堂官住在明道堂里。在此之先,祭前一日五鼓,即在凌晨三点至五点间,“正献官承制陛辞,辅臣则司业候迎,吏、礼部尚书则监丞候迎,俱于左顺门”。其后“礼生导引至致斋所,候签祝版、省牲毕,诣彝伦堂演礼,退食于后堂”。结束后,各回斋宿所。

然后便是国家祭孔当日释奠仪正式开始之后的仪程,包括瘗毛血(将动物毛血埋于地下)、迎神、奠帛初献、亚献、终献、撤馔及饮福、受胙(牛羊肉)、撤馔、送神、望瘗(清代为望燎,即献官观看祭祀之祝文、丝绸于燎炉内焚烧),其中还包括十哲和两庑的分献礼(分献官行礼,主要是献爵行礼)。释奠仪之中最为核心的部分是迎神、初献、亚献、终献、撤馔、送神六个步骤,而其中核心之核心便是古来已久的三献礼。

在迎神之前要先列队排班,迎神之后全体参加人员要集体行跪拜礼;初献礼之前要奠帛,然后献爵、读祝,同时献官行相应的跪拜礼;三献礼都要献爵,献官行礼;同时迎神、三献和送神皆有音乐伴奏,而三献礼还有乐舞生配合音乐起舞,这是释奠仪的核心和高潮部分;然后是撤馔和送神,亦有音乐伴奏,且在送神之后,全体参加人员要集体行跪拜礼,不同朝代之礼数有所不同。释奠仪自周代便有,其祭祀乐舞被称为六代(黄帝、尧、舜、禹、汤、文武)之乐。中国古代吉礼如祭天、祭地、祭社稷、祭太庙、祭日、祭月、祭泰山、祭山川、祭四渎、祭历代帝王、祭先农等,随着清朝灭亡、民国肇建,大多被废止了,唯独祭孔依然存续至今,故祭孔释奠礼乐可谓中国古代礼乐文化的“活化石”。

吉礼的历史文化蕴涵

首先,祭祀有着浓重的“报本反始”文化意蕴。

何谓“报本反始”?为什么人类需要“报本反始”?《礼记·郊特牲》云:“唯社,丘乘共粢盛,所以报本反始也。”意思是,天子祭祀大社,各地都要以“丘乘”为行政单位供给谷物作为粢盛,这样做是为了报答大地的养育之恩,感念种植谷物的始祖。这便是“报本反始”。

《礼记·郊特牲》又云:“万物本乎天,人本乎祖,此所以配上帝也。郊之祭也,大报本反始也。”因为天是万物之本,祖先为王国之本,祭天以祖先来配祀,这是为了报谢其本。而反始,是返归其初始。感谢其赐予财物,谓之报;返归其初,谓之反。天覆盖万物,地承载万物,此皆是万物之本,所以应该报答天地的覆盖承载之恩。

其次,祭祀有着浓重的“敬天法祖”的文化意蕴。

在中國传统社会,“敬天法祖”思想可谓源远流长。首先,我们来看古代的“敬天”思想。《诗经·板》曰:“敬天之怒,无敢戏豫。敬天之渝,无敢驰驱。昊天曰明,及尔出王。昊天曰旦,及尔游衍。”《诗经》指出,应该惊天之威怒,不敢疏忽、怠慢、戏谑、逸豫;且应该敬畏天之变化,不敢驰驱自恣。另如《诗经·我将》云:“我其夙夜,畏天之威,于时保之。”意思是,我白天黑夜都敬畏天之威严,天于是能保佑我。

除了“敬天”之外,中国传统社会的“法祖”思想也极为浓厚。《诗经·生民》追述周王朝始祖后稷之事迹,主要讲述他出生之神奇和他在农业种植方面的特殊才能。在神话传说中,后稷被称作农神,《诗经·生民》便是用来尊祖敬祖的。因为周代先祖后稷为姜嫄所生,而周文王、周武王之功绩,是源起于先祖后稷的,所以推后稷以配祀天。

再次,祭祀有着浓重的“崇德报功”的文化意蕴。

“崇德报功”出自《尚书·武成》:“惇信明义,崇德报功,垂拱而天下治。”伪孔安国传曰:“有德尊以爵,有功报以禄。”即对有德者要加封爵位以示尊敬,对有功者要给予俸禄予以报答。也就是说,如果君主能做到敦信明义,尊崇有道德之人,报答有功勋之人,对他们给予官爵和俸禄,那么就可以不费力而天下大治。

这就是“崇德报功”的具体含义和内容。后世之祭祀,皆以此为参照,设定相对应的祭祀人物对象,如周公、孔子、关公、诸葛亮、岳飞等,以使全国人民能够推崇有道德之人,报答对人民有大功勋之人。

总之,作为“五礼”之首,中国古代国家祭祀礼仪—吉礼是非常重要的一种礼仪。《论语·为政》云:“殷因于夏礼,所损益,可知也;周因于殷礼,所损益,可知也;其或继周者,虽百世可知也。”孔子指出了礼仪文化的“损益”原则,即后代之礼无不是建基于前代之礼,并因时、因地而做出时代增减。古代所重视的“改正朔、易服色”即改变确立国家之正月、变易服饰颜色,即是礼之“损益”重要体现。三千年过去了,我们仍然能看到古礼之渊源流长,它充分证明了中华文明的稳定性、沿革性和历史延续性。

常会营,中国社会科学院宗教研究所副研究员。