论魏晋南北朝四厢乐的辞乐关系

李建栋

(太原师范学院 诗词曲研究中心, 山西 太原 030619)

四厢乐因奏于堂上之东、南、西、北四格而得名。其多用于元会大飨,亦偶作它用。其萌芽于西周,兴于南朝之宋、齐,衰于梁。魏晋南北朝四厢乐的辞乐关系,既受时代思潮的影响,也体现出本身的辞乐关联特点。

一、辞乐内容的关联

四厢乐从先秦两汉仅有食举歌,至魏上寿歌、大会行礼歌加入后渐次丰满,再至晋宋完备,及梁、北齐而消亡,走完了其全部历程。四厢乐在南北朝后期被废止,并非中古礼乐的衰落,恰恰相反,梁代《相和五引》的兴起、北齐崇礼复古倾向下四厢乐变为元会大飨乐系统中一部分的事实说明,南北朝开启了中古元会大飨乐完备的大辂椎轮。在这样的背景下考察四厢乐的辞乐关系,恰可客观厘析其存在的价值和被废止的必然命运。

一般而言,辞乐所表达的内容当大体一致。辞乐改制的出发点往往有解决辞乐内容不谐之初衷,但最后仍难免有辞乐不适之虞。《通典·乐典》卷一四七“三朝行礼乐失制议”条云:

荀氏云:“魏氏行礼、食举,再取周诗《鹿鸣》以为乐章。又《鹿鸣》以宴嘉宾,无取于朝,考之旧闻,未知所应。”荀勖乃除《鹿鸣》旧歌,更作行礼诗四篇,先陈三朝朝宗之义。食举乐歌诗十二篇。三元肇发,群后奉璧,趋步拜起,莫非行礼,岂容别设一乐谓之行礼邪?荀讥《鹿鸣》之失,似悟昔谬,还制四篇,复袭前轨。[1]3758

由上可知,南北朝四厢乐主要沿用魏、晋之制度,故宋、南齐、北齐四厢乐的辞乐内容一依魏、晋而来。

(一)魏四厢乐辞乐内容的一致性

魏初无行礼乐、食举乐之谓。时“杜夔传旧雅乐四曲:一曰《鹿鸣》,二曰《驺虞》,三曰《伐檀》,四曰《文王》,皆古声辞”(1)见《三朝行礼乐失制议》所引陈颀语,引自杜佑《通典·乐典》,中华书局1988年版,第3758页。,用于三朝元会。后左延年改《驺虞》《伐檀》《文王》三曲旋律,遂成三朝元会行礼诗之定式。其三曲声节与杜夔所传者大不相同。魏又对三篇内容改作,“第一曰《於赫篇》,咏武帝,声节与古《鹿鸣》同;第二曰《巍巍篇》,咏文帝,用左延年所改《驺虞》声;第三曰《洋洋篇》,咏明帝,亦用延年所改《文王》声;第四复用《鹿鸣》。《鹿鸣》之声重用,而除古《伐檀》”[2]684-685。显然,西周以来用于宴嘉宾的《鹿鸣》曲,至此已被用于大会行礼诗,歌词旋律、内容也因应改作,已然面目全非。即将西周以来和谐一致的辞乐替换作适应大会行礼之用的新的乐和辞,那么,此辞乐匹配是否一致?如上,晋荀勖以为第四章保留着《小雅·鹿鸣》用的宴嘉宾的辞和乐,这种用以宴嘉宾的歌词“无取于朝”,于是他将第四章《小雅·鹿鸣》歌词去除,新作行礼诗四篇,“先陈三朝朝宗之义”。至此,原来主要用于宴嘉宾的四支曲子被改作陈朝宗之义的大会行礼诗之用。其歌词全部改变,乐曲旋律仅《鹿鸣》未变,却以之与“陈三朝朝宗之义”的荀勖《正旦大会行礼歌》第四章“惟祖惟宗,高朗缉熙。对越在天,骏惠在兹。聿求厥成,我皇崇之。式固其犹,往敬用治”[3]583相对应,辞乐所表达内容的不谐可想而知。不过总体而言,魏大会行礼歌的新创是基于西周以来用于宴嘉宾的《鹿鸣》等乐曲而改作的,故其对杜夔所传旧有雅乐四曲中的三曲旋律、歌词都有所改作,以作陈述朝宗之义的大会行礼之用。唯西周以来用于宴嘉宾的《鹿鸣》辞乐皆未改,造成了内容风格上与用于表述朝宗之义的大会行礼诗的不谐。即便晋荀勖对其乐辞进行了改作,但其音乐旋律仍用《鹿鸣》,这种辞乐表达内容的不谐遂成一历史问题悬而未决。

魏食举乐概念也是基于杜夔所传乐曲而来的,但亦吸纳汉食举乐之旧。“荀氏(即荀勖)云:‘魏氏行礼、食举,再取周诗《鹿鸣》以为乐章。’”(2)见《三朝行礼乐失制议》荀勖语,引自杜佑《通典·乐典》,中华书局1988年版,第3758页。由此可知,魏食举乐本有用于宴饮嘉宾的内容。又“魏雅乐郎郭琼云:‘……《鹿鸣》以下十二曲名食举乐’”(3)见《三朝上寿有乐议》郭琼语,引自杜佑《通典·乐典》,中华书局1988年版,第3759页。,可见魏食举乐将用于宴嘉宾的周诗《鹿鸣》置于第一的位置,的确是要突出尚古和宴嘉宾的目的性,其辞乐内容是一致的。魏亦对食举乐的十二首歌词名目、内容予以规定,一曰《鹿鸣》,二曰《於穆》,三曰《煌煌》,四曰《华华》,五曰《烈文》,六曰《盛德》,七曰《绥万邦》,八曰《朝朝》,九曰《顺天》,十曰《陟天庭》,十一曰《参两仪》,十二曰《嘉会》。此十二曲所表达内容皆上绍周礼,以表示宴嘉宾之义,其辞乐内容基本一致。

魏始改易汉上寿乐之乐与辞。上古无上寿乐之谓,而有上寿乐之用。汉叔孙通定礼乐,始用《四会曲》作上寿乐。魏明帝青龙二年(234),上寿乐乐曲以食举乐第十二曲古《大置酒曲》代《四会曲》,歌词用《羽觞行》。《三朝上寿有乐议》云:

《汉故事》“上寿《四会曲》”,注言“但有钟鼓,而无歌诗”。魏初作《四会》,有琴筑,但无诗。雅乐郎郭琼云:“明帝青龙二年,以长笛食举第十二古《大置酒曲》代《四会》,又易古诗名曰《羽觞行》,用为上寿曲,施用最在前,……而《四会》之曲遂废。《汉故事》、邓、吴及琼等食举之曲,与时增损。张华《上雅乐诗表》云:“魏上寿、食举诗及汉氏所施用,其文句长短不齐,皆未合于古雅。”《汉故事》则云“上寿《四会曲》”,华亦言有歌词,其注当是阙文。[1]3759

不论如何,魏上寿乐存在歌词是事实,其歌词与乐曲的一致性是无疑的。从这一点来看,尽管魏改汉乐,然其辞乐在内容表达上是一致的。

(二)晋傅玄、荀勖、张华、成公绥所改四厢乐辞乐内容的一致性

傅玄、荀勖、张华于晋武帝泰始五年(269)受命作正旦行礼歌、上寿酒歌、食举乐歌,时傅玄作《正旦大会行礼歌》四章,乐用魏所改定大会行礼乐四种,四章歌词分别为“天鉴”“钟鼓”“煌煌”“率礼”,歌词表达内容与乐曲表达内容一致;《上寿酒歌》一章,乐用《大置酒行》,歌词用“於赫”篇,歌词表达内容与乐曲表达内容一致;《食举东西厢歌》十三章,乐用汉食举乐(按魏有食举乐十二章,汉有太乐食举乐十三章,傅玄所用当为汉太乐食举乐十三章),歌词分别为“天命”“自祖”“丕显”“既教”“天佑”“乃正”“惟敬”“树羽”“喤喤”“既夷”“如云”“教以”“礼慎”十三章,歌词表达内容与乐曲表达内容一致。

荀勖所作四厢乐歌与傅玄略有不同,其大会行礼歌、上寿歌、食举歌所用乐皆因循魏制,尤其是食举歌有十二篇,分别与魏曲一一对应,歌词系荀勖自创。总体而言,荀勖四厢乐之辞乐所表达内容亦一致。

此外,张华、成公绥所制四厢乐辞乐所表达内容也是一致的,不赘。

(三)宋、南齐四厢乐辞乐内容的一致性

宋因循魏、晋四厢乐制度,又有所发展,宋四厢乐中加入登歌,南齐又加入《肆夏乐》。宋和南齐四厢乐的仪式感进一步强化,对大会行礼歌、上寿歌、食举歌歌词的艺术表达提出了挑战,它们必须让位于被强化的礼仪表达。同样,基于礼仪功能的强化,原有乐曲思想内涵的生存空间因仪式感的强化而被压缩。严正庄重肃穆的礼仪要求四厢乐旋律铿锵、洪厚,原有旋律性乐器的音乐表达方式被弱化,而打击类乐器的功能被放大,其结果就是音乐的庄重性、歌词的颂祝性得到强化。这对源出上古、改制于魏的雍容闲雅的乐曲风格,以及重叙事的歌词内涵提出了挑战。尽管宋、南齐四厢乐之辞乐因循晋制而有所发展,但是辞乐内涵并未因应时代礼乐观念的发展而改变,故宋、南齐四厢乐尽管发展至巅峰,但其也难免盛极而衰的发展趋势。更不容忽视的是,它不适应元会大飨乐对开篇奏乐的仪式感需求,彼此存在明显抵牾。

(四)北齐四厢乐辞乐内容的一致性

北魏无四厢乐使用的记载,故本文讨论北朝四厢乐之用仅及北齐。北齐四厢乐比宋走得更远,衰落得也更快。北齐四厢乐在当时已融入元会大飨乐开篇之礼仪环节,不复独立存在。尽管其辞乐内涵和谐一致,然与宋、南齐相类,对于当时仪式感被强化的元会大飨乐而言,其与大飨乐的要求明显格格不入。时代给四厢乐乐曲、歌词提出了选择:要么脱胎换骨,要么直接被历史抛弃。事实说明,不论北朝还是南朝,四厢乐都难免被弃置的命运。

二、辞乐形式的衔接

辞乐形式衔接主要表现为辞乐结合演唱时所体现的匹配性特点。以下对作为四厢乐主体的上寿乐、大会行礼乐、食举乐进行分析。

(一)上寿乐辞乐衔接的特点

《诗经·小雅·江汉》有“作召公考,天子万寿”,《诗经·豳风·七月》有“为此春酒,以介眉寿”。这种礼乐观念为汉代叔孙通制定上寿乐时直接借鉴,汉上寿乐乐曲为《四会曲》,歌词不可考。魏青龙二年(234)将上寿乐之乐、辞俱改,乐用长笛食举乐第十二曲古《大置酒曲行》(《乐府诗集》云“第十一曲古《大置酒曲》”),歌词改名为《羽觞行》,歌词内容亦不可考。晋张华以为汉、魏之上寿乐及食举乐文句长短不齐,皆不合古,但其所作的上寿乐歌词仍长短不齐,盖其疑古而不改古制,因循汉魏之制而来。可考的上寿乐歌词从晋开始。晋傅玄、荀勖、张华、成公绥皆作此歌。傅玄歌词有八句,句式为“四四四四四四四四”;荀勖歌词有八句,句式为“三三三三五五五五”;张华歌词有四句,句式为“三三五五”;成公绥歌词有四句,句式为“三三五五”。由此可见,从荀勖至成公绥,上寿乐歌词句式渐次简化,之前八句化为“三三五五”四句。考虑到上寿乐配合上寿仪式举行的时间较长,原有乐曲旋律对应八句曲辞的实际情况,故四句在演奏中当奏两遍,第一遍曲辞当对应乐曲旋律的前四句,第二遍曲辞当对应乐曲旋律的后四句。总之,晋张华以来上寿乐“三三五五”的歌词句式至南北朝而固化,宋、南齐、北齐皆依此式。

具体到辞乐衔接的层面,需讨论四言句式和三、五言混用句式两种情况。四言句见于傅玄上寿乐歌词,傅玄所作歌词用四言者,不仅限于上寿乐,其大会行礼乐、食举乐歌词皆用四言,体现了他崇周复古的音乐理念。从张华、荀勖对上寿乐歌词的编撰情况来看,傅玄以四言作歌词,在辞乐衔接程度上与三五言混用者不可同日而语,前者辞乐衔接比较松散,后者则稳定而结实。又张华、荀勖、成公绥此歌皆用三、五言混用的句式,亦与他们对汉、魏上寿乐歌词句式的因袭有关。《宋书·乐志》云:

张华表曰:“按魏上寿食举诗及汉氏所施用,其文句长短不齐,未皆合古。盖以依咏弦节,本有因循,而识乐知音,足以制声,度曲法用,率非凡近所能改。二代三京,袭而不变,虽诗章词异,兴废随时,至其韵逗曲折,皆系于旧,有由然也。是以一皆因就,不敢有所改易。”荀勖则曰:“魏氏哥诗,或二言,或三言,或四言,或五言,与古诗不类。”以问司律中郎将陈颀,颀曰:“被之金石,未必皆当。”故勖造晋哥,皆为四言,唯王公上寿酒一篇为三言五言,此则华、勖所明异旨也。[3]539

由此可知,张华所作四厢乐歌词皆依汉、魏之制,荀勖所作四厢乐歌词中除上寿乐歌词为三、五言句式外,亦用四言。张、荀上寿乐歌词皆用三言和五言,其原则是对歌词的“韵逗曲折,皆系于旧”。荀勖未改变上寿歌词句式的原因,当考虑到三、五言句式与《大置酒曲》乐曲旋律匹配的一致性,此句式与乐曲的匹配当优于四言句与《大置酒曲》乐曲旋律匹配的一致性。这种出于辞乐匹配一致性的考量,当以音乐美感为出发点,而非一味崇礼复古。在这方面,荀勖采取的策略应是相对理性的。荀勖之后,上寿乐歌词句式遂成为定式,晋成公绥以及宋、南齐、北齐上寿乐歌词皆依“三三五五”的句式。

(二)大会行礼乐辞乐衔接的特点

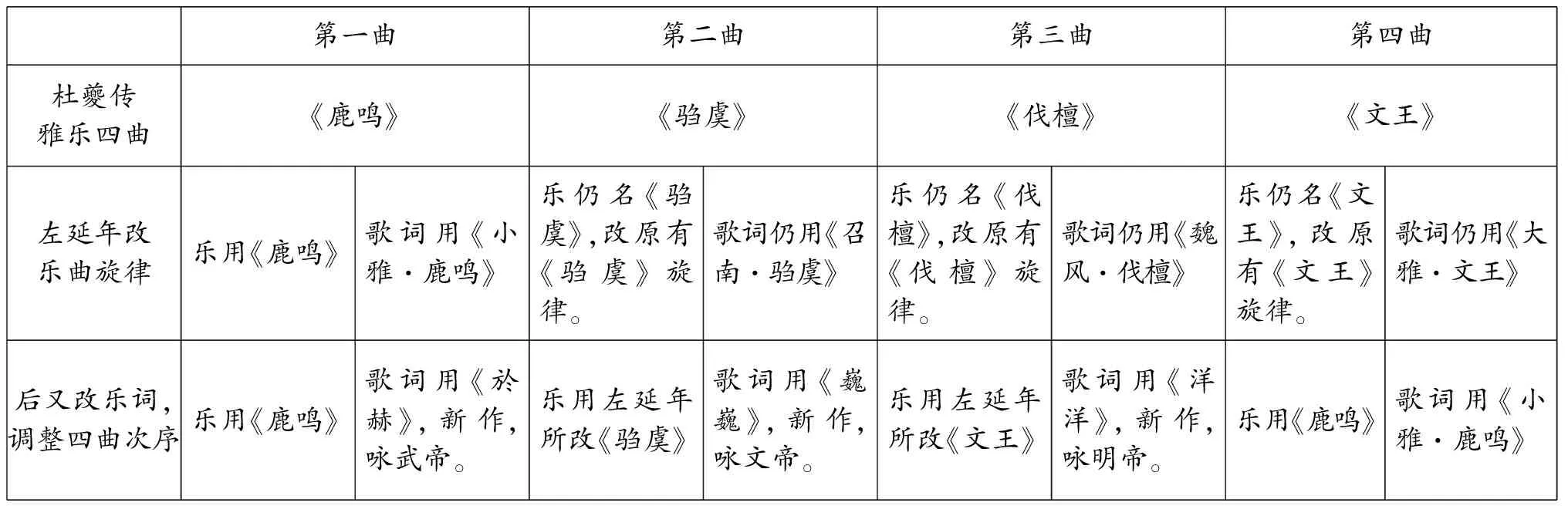

从以上所述张华作四厢乐歌词“一皆因就”考量,魏大会行礼乐四章歌词句式当为:第一、三、四章皆八句,亦皆四言句式;第二章八句,句式为“四四三三四四四四”,此四言句为主的句式与对应乐曲旋律的衔接紧密,辞乐关联稳定而结实。魏左延年又改杜夔所传旧雅乐之二、三、四曲旋律,后来魏又调整四曲的次序及名称,详见表1:

表1 杜夔所传雅乐四曲与左延年所改雅乐四曲对照表

由表1可见,一、四乐曲旋律皆用《鹿鸣》,对应歌词最佳者当然是《诗经·小雅·鹿鸣》四言八句的结构,这也是张华所作《正旦大会行礼诗》第一、四章为四言八句的原因。第三章用左延年所改《文王》之旋律,歌词同晋之《洋洋》,盖《洋洋》亦四言八句的句式。张华第二章作“四四三三四四四四”的句式,盖《巍巍》亦“四四三三四四四四”的句式。相比之下,成公绥《正旦大会行礼歌》十五章模仿张华之式,而步子迈得更大,除末四章皆四言八句的句式与荀勖《正旦大会王公上寿酒歌》一章句式相同外,前十一章为二、三、四、五言混用,突破了张华《食举东西厢乐诗》三、五言句式混用的范式。总体而言,张华、成公绥的大会行礼乐歌词用杂言体,原则上因循魏制,这种辞乐衔接遵从了辞乐形式上天然的长短体式特点,其辞乐衔接当紧密而一致,辞乐关联稳定而结实。

相较之下,晋傅玄《正旦大会行礼歌》更倾向于对上古四言句式的追随。此歌词四章,章四句,与《诗经》颂体的章法、句式相类。荀勖仅作《正旦大会王公上寿酒歌》一章,四言八句,此体式在本质上与傅玄是一致的。当然,荀勖此曲辞运用四言八句的体式亦有明确理由,他以为上古雅乐歌词皆四言句式,加之司律中郎将陈欣言魏杂言体四厢乐句式“被之金石,未必皆当”,更坚定了他将大会行礼歌全改作四言句式的想法。总之,傅玄、荀勖大会行礼歌在体式上追溯《诗经》的颂体,其辞乐衔接亦一致而紧密,辞乐关联稳定而结实。当然,这种辞乐衔接的缺点也是明显的,以固定的乐句长度、固定的歌词字数相对应,难免产生千篇一律的审美疲劳,束缚了歌词与乐曲固有的长短不拘的质性,艺术美感因之而缺失。

宋大会行礼歌一依荀勖之式,皆用四言八句,且仅有两章,其所用乐曲或亦承荀勖歌词所用者,又从四言八句的句式知其辞乐衔接亦当紧密。南齐大会行礼乐全用宋制,不赘。北齐无大会行礼歌,不论。

(三)食举乐辞乐衔接的特点

如前所述,晋傅玄所作《食举东西厢歌》共十三章,章四句;荀勖所作《食举乐东西厢歌》共十二章,每章八、十二、十六、二十六、二十八句不等。尽管如此,他们依然皆用四言句式,这对汉以来以二、三、四、五言混用的食举乐曲辞是一个突破。基于此,傅、荀二氏所作曲辞的四言句式与音乐可能并不一定完美对应,故其辞乐衔接当相对松散,并不似汉魏食举乐辞乐衔接那样紧密而结实。

张华、成公绥所制食举乐当属辞乐衔接紧密者。张华所制歌词句式恪守汉魏之式,其《食举东西厢乐诗》亦然。这组歌词共十一章,章与章之间句式差异较大,盖汉魏以来食举乐每章乐句长短有别,而对应歌词亦因应产生长短不一的状况。具体而言,这组歌词有二、三、四、五言组合使用者,亦有三言单独成章者。成公绥所作歌词十一章与张华相类,然每一章具体的情况又不尽相同,盖成公绥作食举乐歌时所模仿者为另一种汉魏食举乐句式。不论如何,张、成二氏皆因乐制词,充分考虑到了辞乐衔接的一致性,故此类歌词在演唱时能给人一种基于辞乐完整结合而产生的听觉愉悦,达到了较好的艺术效果。

宋《食举歌》十章句式与张华所作《食举东西厢乐诗》十一章句式不乏相似者,但每章句式长短亦各自有别。其辞乐衔接亦与晋张华、成公绥所作者相类,辞乐关联稳定而结实。又南齐《食举歌》与宋同,微有改易。北齐食举乐亦有十章,句式与宋同。由于四厢乐歌词句式代各有别,故在配乐一定的情况下,四个节拍为一音乐单元的乐句要适应三、四、五言的句式。从这一角度言,其辞乐匹配时,要作延留音(这一处理针对三言句式的第三音节之辞乐匹配)或者两个音节对应一个节拍(这一处理针对五言句式的第三、四音节之辞乐匹配)的技术处理。在辞乐关联特征方面,三、四、五言均同,皆具有稳定、结实的关联性特点。

张华、成公绥按依乐填词的原则所作晋四厢乐歌词,以及宋、南齐、北齐自创四厢乐新词说明,四言歌词独大的格局在这一时期已被打破。二、三、五言的参与,体现出雅乐歌词新变的深化,反映出文艺自由精神的进一步解放。这是与汉魏以来人的觉醒相伴的一种发生在雅乐领域的解放,它尊重了辞乐衔接匹配的艺术美感,而不一味让步于四言整饬、崇礼复古的观念。

三、梁代四厢乐到《相和五引》的转变

四厢乐至梁发生了重大变化,梁武帝以为四厢乐仅四向四格,不利于十二辰位对应十二乐律以述礼法的雅乐理念,因而四厢乐终被废止。

梁废四厢乐的办法比较独特,可以说是走向两个极端:一是将四厢乐的乐器极尽繁富之能事;一是将原来属于雅乐音乐体系的上寿歌、行礼歌、食举歌全部废止,而将《相和五引》植入,使得元会大飨乐走向俗乐化。如此,梁代二郊、宗庙、明堂、元会四大雅乐实质上发生了分野:二郊、宗庙、明堂乐进一步趋雅,乐器大备,悬乐器达三十六架,乐律以旋宫相生;元会大飨乐则走向俗化,引清商乐入元会乐体系,替代原有尚周传统的四厢乐。这种扬与弃是符合时代音乐审美需求的,体现了梁代音乐思想的进步性。梁代之所以如此改革,与四厢乐本身非雅非俗的角色定位以及辞乐匹配的不谐有关,具体表现为:其一,乐有四厢,对应黄钟、太簇、蕤宾、姑洗四律,律数偏少,不符合梁武帝十二辰位对应十二乐律的音乐理念,无法因应梁武帝十二律旋相为宫的理念;其二,四厢乐音乐风格偏雅,不合元会娱乐轻松的气氛。梁武帝重雅乐,但又保持适度理性,对于本来崇尚俗乐的娱乐性音乐并未刻意禁止。江左民歌入诗、江左民歌入雅乐遂成一时风气,《相和五引》在此时被置于元会诸乐第一的位置演奏,目的正是为了烘托热烈欢快的氛围。

北齐尽管有四厢乐之用,却无四厢乐之名。四厢乐作为元会大飨乐的部分程式被安排使用,使得四厢乐由独立的乐种转化为被拆解的且分属于元会大飨礼不同部分的乐仪存在。其艺术与礼仪并重的格局被打破,尚周复古的观念得到强化,音乐的艺术美感功能被压缩,四厢乐实质上已融入崇礼尚实的北齐礼仪体系中。

再从四厢乐自身角度检讨,其辞乐关系在此时已严重限制了它的发展。齐承宋制,其四厢乐曲为魏改制以后的,其歌词句式亦依魏四厢乐之理念,用二、三、四、五言,目的是寻求辞乐衔接的流畅度。至梁代,诗体已发展至五言腾跃,此时典重、质实、铿锵的三、四言为主的歌词,以及缓慢、洪厚、稳重的音乐风格很难迎合梁代富于开创性的三朝元会热烈气氛的需求。梁代三朝元会乐开篇以《相和五引》领起:

角引:

萌生触发岁在春,《咸池》始奏德尚仁,惉滞以息和且均。

徵引:

执衡司事宅离方,滔滔夏日火德昌,八音备举乐无疆。

宫引:

八音资始君五声,兴此和乐感百精,优游律吕被《咸》《英》。

商引:

司秋纪兑奏西音,激扬钟石和瑟琴,风流福被乐愔愔。

羽引:

玄英纪运冬冰折,物为音本和且悦,穷高测深长无绝。[4]302

其七言三句的句式简洁、明快,且具有一定的叙事、抒情性。歌词内容也并非一味歌功颂德,而意在营造一种雍容、盛大的盛世气象。它与魏、晋、宋、南齐四厢乐三、四、五言句式,以及歌功颂德的主题大异其趣。从这一角度言,梁代四厢乐被废止亦属必然。

四、结论

总结以上考察,可得出三方面观点:

其一,魏晋四厢乐的辞乐内容基本一致,皆表达宴饮之乐;宋、南齐、北齐四厢乐礼仪性得到强化,辞乐内容依然大体一致,然与元会乐整体的礼仪性需求存在明显抵牾。

其二,魏晋南北朝四厢乐的辞乐衔接整体和谐完美,辞乐关联稳定结实。魏四厢乐之辞、乐直承于汉,远绍西周,其歌词由汉相对自由的句式趋于整饬化,以三、四、五言为主。四言歌词在辞乐衔接时,一般对应四节拍的乐句,一个音节对应一个节拍的时值,其辞乐的形式衔接和谐而完美,辞乐关联结实而稳定。三言、五言歌词与四言歌词的第一、二音节辞乐衔接相同,皆一个音节对应一个节拍的时值。三言歌词的第三音节作延留音处理,对应乐句的第三、四拍时值;五言歌词第三、四音节的歌唱时值压缩为一拍的长度,每个音节对应半拍时值长度,即第三、四音节对应乐句的第三拍,第五音节对应乐句的第四拍。整体而言,三言、五言的辞乐衔接依然遵循四言与四节拍乐句的标准模式。

其三,宋、南齐四厢乐对礼仪的强调,梁武帝十二辰位对应十二乐律的雅乐理念,以及梁代元会大飨乐对热烈氛围的客观需求,终使四厢乐被《相和五引》替代。《相和五引》的辞、乐并不完全契合梁代崇礼尚雅的初衷,反映的恰恰是其对七言句式歌词、娱乐化乐曲的接纳。可见,梁代元会乐在理念上崇雅尚古,而在实践上却能革故鼎新,二者相反相成,互为依傍。