长江经济带“四位一体”水环境治理科技创新研究

马回 李志萌

摘 要:为进一步完善水灾害防治、水资源保障、水生态修复、水环境治理的“四位一体”长江大保护与水安全保障体系,文章通过梳理长江大保护与水安全领域的科技创新实践成果与亟待突破的技术瓶颈,从加强基础领域研究、突破“卡脖子”重大技术难点、构建新时期科技创新供给机制等方面提出相关建议,可为“十四五”时期进一步推动长江流域生态文明建设,实现高质量发展提供有价值的参考。

关键词:长江经济带;四位一体;水环境治理;科技创新

中图法分类号:X322 文献标志码:A DOI:10.19679/j.cnki.cjjsjj.2021.0506

2020年11月,习近平总书记在全面推动长江经济带发展座谈会上强调,要“加快突破一批关键核心技术”“提升原始创新能力和水平”。推动长江经济带高质量发展,科技创新正是不可或缺的动力源泉和重要保障。近年来,长江流域探求科学治水路径,努力保障水生态安全,取得了较好的成绩,但仍面临诸多问题,特别是重大技术问题亟待解决。需要加大长江大保护和水安全保障的科技创新,完善科技创新体制机制,紧密围绕提升流域水资源保障水平、水环境治理现代化程度、水生态健康状况、水灾害防治能力,构建“四位一体”的长江大保护与水安全保障体系,以推动长江流域生态文明建设。

1 研究现状

水是生命之源,治理水污染、保护水环境事关人民群众切身利益,事关国计民生。随着社会经济的快速发展,越来越多的高新技术手段运用于水资源保护、水环境治理、水生态修复和水灾害防治的各个方面,成为新时期推进流域水环境治理体系和治理能力现代化的重要举措。

在水资源保护方面,为提高水资源效率,Solmes(2009)提出节水管理的资源需求侧目标和供给侧目标,以提高用水效率;为实现节水利用,Hussain(2017)为水资源开发利用设计了节水灌溉模型;殷阿娜等人(2017)设计构建了水生态环境与经济、社会协同发展的创新模型,有效测算京津冀水生态环境绿色发展效率。许继军等人(2020)对标新时期长江大保护和长江经济带高质量发展的新要求,认为长江经济带在水资源利用方面还存在用水方式粗放、废污水排放严重、水生生物多样性降低等严峻问题,并基于流域水系的整体性和系统性,提出针对水环境恶化、水生态损害、水资源短缺和水旱灾害治理的“四水共治”构想。

在水环境治理方面,Oitabi(2017)提出针对科威特等世界干旱地区,可以采取淡水回灌技术来有效缓解季节性缺水问题。Liu(2018)通过设计可视化框架,将使现有水安全管理平台的自动化水平和应急响应效率有效提高。高复阳(2019)提出建立完善长江水生态环境保护“五统一”机制,即通过统一规划、标准、监测、执法、调度来预防并且治理长江经济带水污染问题。杨桂山等人(2020)在系统分析长江经济带面临的水环境和大气污染基础上,建议率先实行水质目标管理,持续实施绿色生态保障工程。成长春等人(2021)基于协调性均衡发展理论,从城市群协同联动的角度提出促进长江经济带绿色发展的相关建议。

在水生态环境修复方面,Martin(2008)等人对德国西部河流流域进行生态经济研究,建立地理信息的计量模型以及流域空间决策系统。Benson D(2012)等人研究了流域经济发展与资源利用的可持续性。杨冕、王银(2018)运用地理学时空分析与GIS可视化方法,模拟不同省份地区生态修复规划计划。谢莹(2019)基于CLUE-S模型模拟了重庆市土地利用情况,并提出优化发展方案。王金南等人(2020)认为,应当采取差异化的保护修复措施,运用大数据、云计算等技术手段,进一步明確长江干流、重要支流和湖泊的水源涵养区域范围,规划珍稀濒危水生生物的休养生息周期。

在水灾害防治方面,张正涛(2015)通过构建评价指标体系,对长江流域水文站30年实测数据进行测算,将洪水灾害风险进行重现。Hollie等人(2016)以华盛顿州金县绿河堤防工程为研究对象,设计了堤防快速评价方法,并对当前防汛指导系统提出了更新建议。Pinter等人(2016)构建了堤防残余风险分析系统,并设计了堤防防护漫滩区二维栅格洪水模型。吴兴征等人(2017)采用Monte Carlo法设计了斜墙式堤防。陈曜等(2018)基于四川省近30年洪水灾害数据资料,构建了洪水灾区损害预估模型。李德宝(2018)以GIS、GDP、PS为基础平台,构建水灾害事件防控系统。殷杰等(2020)以上海黄浦江为研究对象,模拟黄浦江防汛墙溃堤情况,并利用Prob-2b模型构建黄浦江汛期洪水危险性评价模型。

2 水环境治理科技创新成效

近年来,长江经济带沿江各省市积极贯彻落实“共抓大保护、不搞大开发”要求,围绕“四水共治”,形成了“四位一体”的水环境治理科技创新,在推动长江经济带生态环境持续改善的同时,许多技术领域也实现了重大突破。

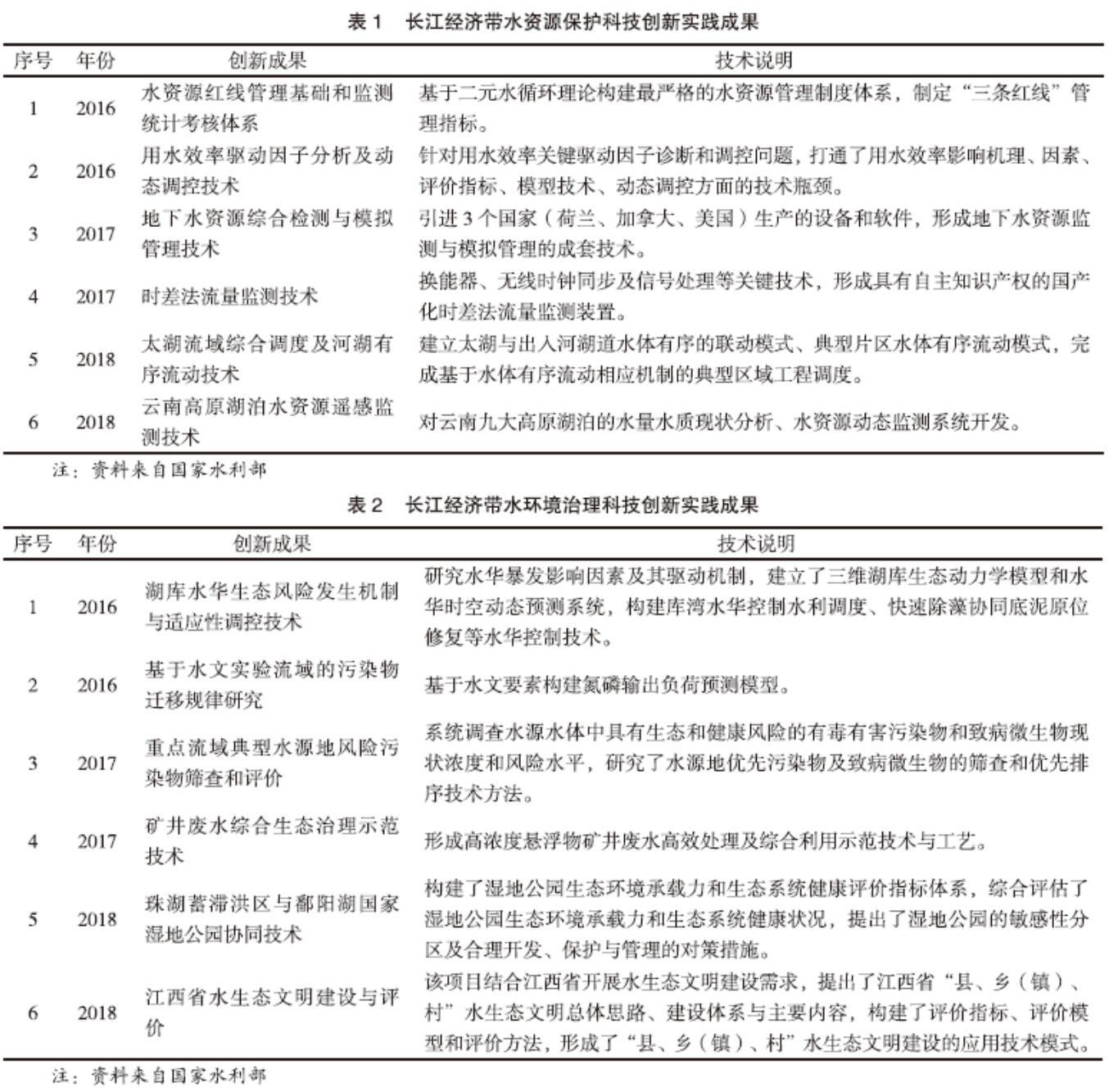

2.1 水资源监管水平持续提升,节水用水效率有效提高

明确提出水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”的主要目标;完成长江流域重要水功能区划分,成果已列入《全国重要江河湖泊水功能区划(2011-2030年)》;充分利用南水北调工程,发挥工业用水、城市用水和生态用水的战略作用;以提高用水效率为核心,主推节约用水技术,大力推进长江流域节水型社会建设;持续加快水利工程现代化建设,逐步建立起以防渗渠道和管道为主的输水工程体系;改造传统农业灌溉过程,结合当地灌溉情况调整节水措施,优化灌溉方式,有效缓解当地水资源短缺状况;加强工业领域节水,促进重点行业用水达到先进定额标准,淘汰高耗水工艺、技术和设备等(详见表1)。

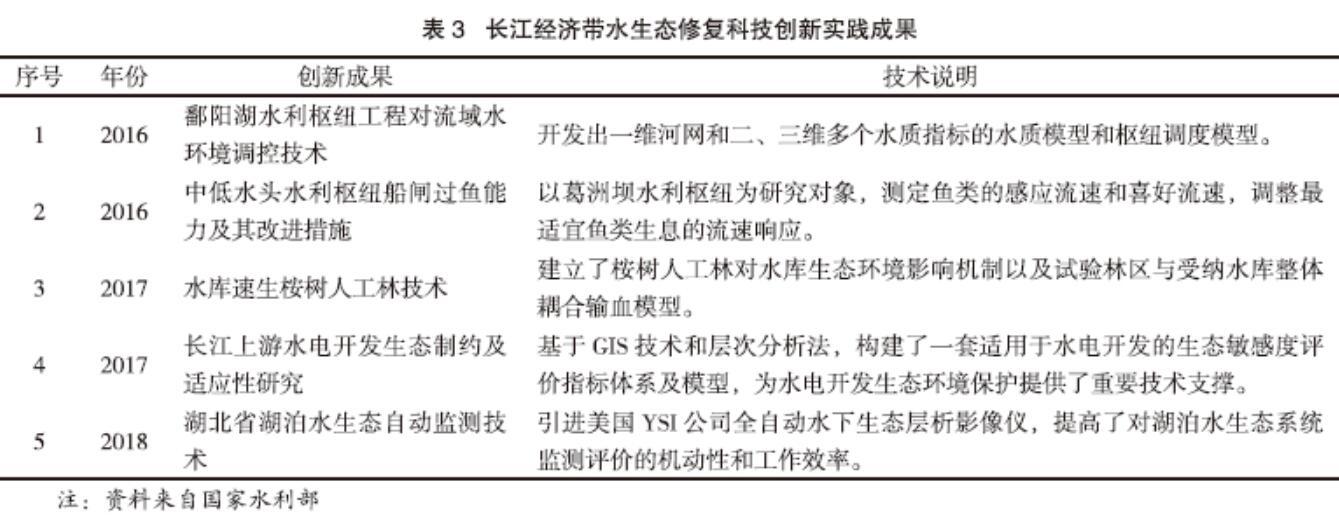

2.2 水环境风险严格管控,重点行业污染有效遏制

集成水环境风险评估与预警的关键技术和应用成果,建立了成套水环境风险管理技术体系,包括风险识别、风险评估、风险预警、风险管控、损害鉴定评估等;开发出重点行业污染防治最佳可行技术,形成了污染防治可行技术指南;建立水污染防治最佳可行技术评估指标体系,提出了重点行业污染防治BAT评估、验证与集成方法和技术体系(详见表2)。

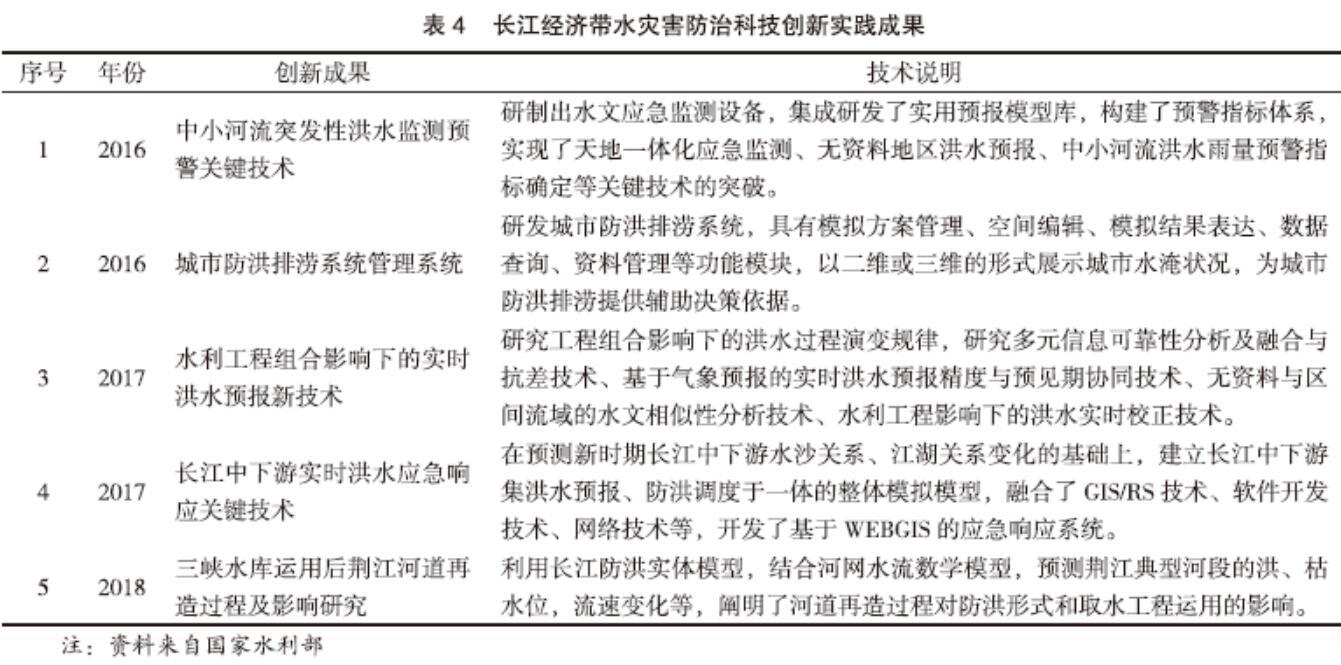

2.3 水生态功能逐渐恢复,生物多样性有效保护

强化受扰水域生境保护与修复,采取国土整治、植被恢复、岸线修复等措施,实施综合修复治理,逐步恢复相应生态系统功能;针对关键物种栖息地,主要通过修建生态廊道,建设生物岛,对生物栖息地进行特殊保护等技术手段,营造良好的生物栖息环境;结合重要生态系统保护修复工程对珍稀濒危动植物进行封育保护,带动生态空间整体保护修复(详见表3)。

2.4 水灾害防治统筹谋划,科技化、现代化水平有效提升

以重点工程为抓手,实施山洪灾害调查评价,加强山洪灾害监测预警、风险评估、治理技术等工作;优化重点中小河流治理,使治理河段基本达到国家防洪标准;开展了长江流域水工程综合调度系统建设,强化流域联合调度管理水平。提升整体防洪排涝能力,完善了岷江、嘉陵江、汉江、湘资沅澧四水、赣抚信饶修五河等主要支流及洞庭湖、鄱阳湖区重点圩垸堤防的建设,优化了洞庭湖区、江汉平原区、鄱阳湖区等重点涝区排涝、蓄涝工程建设。构建现代化防洪减灾体系,当前,长江流域已基本形成了以堤防为基础、上游控制性水库为骨干,其他干支流水库、蓄滞洪区、河道整治工程及防洪非工程措施相配套的综合防洪技术体系(详见表4)。

3水环境治理科技创新的瓶颈

随着我国经济从高速增长向高质量增长的转变,创新驱动已成为我国经济发展战略的核心。长江经济带建设作为我国新的历史时期重点实施的重要任务,其水环境治理领域科技创新仍面临能力不足和不均衡的问题,严重影响了科技创新发挥在推动长江经济带高质量发展中的关键性作用。

3.1 节水、用水整体效率不高

当前长江流域水资源利用方式和技术还较为粗放,节水管理与节水技术还比较落后,用水浪费现象仍较严重。截至2018年底,长江流域人均综合用水量449m3,万元国内生产总值(当年价)用水量64m3,万元工业增加值(当年价)用水量62.3m3,为全国平均水平的1.5倍;城镇人均生活用水量261L/d,农村居民人均生活用水量96L/d,农田灌溉亩均用水量418m3,超过全国平均水平10%,长江流域整体的节水管理与节水技术还比较落后。

3.2 污染物处理技术存在短板

近年来,虽然长江流域水质环境得到有效改善,首要超标污染物总磷的浓度下降明显,但水华现象并未彻底根治,且水体中仍有大量未被列入水质评价体系的非常规指标物质,对于这类物质的处理技术尚不成熟,其对饮用水安全、水生生物保护依然存在巨大潜在威胁。据相关调查显示,长江流域内化学品生产的六大行业主要涉及230种有毒有害污染物,包括内分泌干扰物(约60种)、持久性生物累积性有毒污染物(PBT)、强持久性高生物累积性有毒污染物(vPvB)(约90种)、突发环境事件高发类化学品(30多种)和重金属(30种)。不仅如此,高强度开发建设和高密度人口产业布局给长江流域污染治理造成了巨大干扰,部分传统产业承载了重要的就业民生,经济发展与资源消耗及污染排放等行为现有技术条件下并未完全脱钩。截至2018年底,长江流域工业、建筑业、第三产业和城镇生活废污水排放量达344.1亿t,流域内Ⅲ类以上河长占比为88.2%;上海、南京、武汉、重庆等主要城市江(河)段近岸水域仍存在污染带。

3.3 流域生境破坏难以逆转

一方面,水利工程不可避免改变流域生境。随着水利水电工程的大规模投入,长江全流域被大坝阻隔成许多片段,不可避免地影响鱼类洄游,导致其自然产卵生境受损;同时,水电梯级开发還会造成激流生境锐减,流水性鱼类栖息生境永久性消失,产卵期延迟,如“四大家鱼”的自然繁殖期就推迟20多天,且繁殖规模锐减。另一方面,部分水生态系统退化速度远超修复速度。以鄱阳湖为例,枯水期水位迅速下降,水面缩小、洲滩出露面积增加,洲滩较高处湿地退化为草甸;湖区鱼类资源量较20世纪80年代以前剧减70%以上,经济鱼类种群呈现低龄化、小型化等现象。

3.4 防洪排涝技术问题突出

支流及湖泊堤防防洪能力不足。长江流域片中小河流数量众多,分布面广,防洪基础设施十分薄弱,大部分流域面积200km2以下的农村河流尚未得到有效治理,多处于不设防状态,仍处于“大雨大灾、小雨小灾”的局面。2020年,长江上游干流及支流岷江、沱江、嘉陵江、涪江均发生超保洪水,中下游干流石首以下江段及洞庭湖、鄱阳湖全线超警,其中中游干流监利至莲花塘江段、洞庭湖超保,南京江段、巢湖、滁河均超历史水位。

城市防洪和圩区排涝问题突出。截至2020年6月底,流域内城市洪涝灾害直接经济损失已达241亿元,其中,上海、重庆、广州、深圳、萍乡、上饶等多个大中城市因排水能力不足而不同程度受淹,城市生产生活受到严重影响。同时,河湖水系连通不畅,湖泊调蓄能力下降,特别是长江中下游圩区地势低洼,现状排涝能力严重不足,造成洪涝水无法及时排出,洪水位高居不下,“关门淹”情况十分突出。

防洪社会化管理薄弱环节依然突出。一是河道崩岸综合治理不足。据不完全统计,长江干流河道有约840km崩岸险段,迫切需要加固除险、综合治理。二是病险水库影响防洪安全。目前,长江流域仍有一定数量的水库带病运行,完成除险加固的水库正经受严峻汛情的考验。三是基层防汛预警系统不健全。山洪地质灾害监测预警系统覆盖程度需进一步提高,县乡级防汛预报预警体系和信息平台尚不完善,预报预警的及时性、准确性仍然不足;小型水库缺乏防汛通信预警设备,60%以上的小型水库缺少水雨情自动监测预警系统,部分小型水库无对外通信信道;利用网络、广播、电视等媒介向公众发布预警信息有限,洪水风险图编制仅限重点地区,风险图还没有实现向社会公开。

4 对策与建议

长江水生态环境健康状况事关中华民族永续发展的大局,必须坚持以问题为导向,以“一盘棋”思想从总体上进行谋划,紧密围绕提升流域水资源保障水平、水治理现代化程度、水生态环境健康状况、水灾害防治能力,构建“四位一体”的长江大保护与水安全科技与机制创新体系。

4.1 加强前沿基础研究力度

一是以新时期长江大保护和水安全重大科技需求为导向谋划顶层设计。从国家层面明确目标和任务,找准突破口和发力点,提前谋划重大问题研究。以长江水质目标为例,《长江经济带发展规划纲要》和《长江保护修复攻坚战行动计划》分别对2020年长江流域水质优良率(达到或优于Ⅲ类)提出了目标要求,应在此基础上,结合长江流域水安全工作实际情况,尽快出台“十四五”时期长江流域水质发展目标,为切实提高长江治理的精准性和有效性提供科学基础。二是加强对长江流域区域性环境问题成因研究,并总结其时空演变规律。从流域整体的角度,综合生态系统、污染物、物质交换等多要素、多介质、多过程的相互影响,构建科学合理、可操作的调控机制。

4.2 突破“卡脖子”重大技术瓶颈

系统梳理长江大保护和水安全“卡脖子”技术短板,聚焦水资源节约利用与优化配置、水生态环境保护、流域综合管理、环境污染监测、控制性工程联合调度、防洪抗旱减灾等领域,广泛拓展研究渠道,强化模型、设备、装备等核心元器件自主研发,突破在设计、生产、应用等环节的技术瓶颈;加强重大科技成果梳理与凝练,组织“水利部公益性行业科研专项”“水利部‘948计划项目”“水利部科技推广项目”“国家科技部支持项目”等成果推广和应用;在“十四五”国家科技创新规划中,设立国家重点研发计划“长江大保护和水安全重点专项”,鼓励申报“流域水安全”国家重大科技专项、长江水科学研究联合基金、国家水利部专项等重大项目。

4.3 构建新时期科技创新供给机制

一是不断完善科技创新平台体系。围绕长江流域科技创新能力提升,加强流域内国家级创新平台、省部级创新平台、大数据平台等建设与布局优化,鼓励大数据、5G网络、人工智能等高新技术在水环境治理、水生态保护与修复、生态水道等长江大保护重点领域的应用。

二是充分发挥国家制度和治理体系优势。坚持全国一盘棋,充分发挥“集中力量办大事”的国家制度和治理体系优势,加强统筹协调,集中力量抓重大、尖端、高新技术攻关,加快形成以国家战略需求为导向、以重大产出为目标、职责权利清晰的科技资源配置模式,实现科技资源优化配置。

三是持续加大科技创新支持力度。依托国家重大生态环保行动,加大“十四五”期间针对长江大保护和水安全相关的重大科技项目设立。如依托碧水蓝天净土保卫战,设立长江流域水生态环境保护与修复重大科技项目;依托饮用水水源地排查整治行动,设立长江流域重点水源地土壤與地下水污染风险管控与修复重大科技项目等。根据长江流域生态环境治理能力现代化要求,建立长江大保护和水安全科技示范区。如为提升生态安全和生物多样性保护水平,建立长江流域生态系统保护修复与生态空间智慧监管示范区等。此外,还应优化财政科技投入结构,每年按一定比例划拨支持长江大保护和水安全科技创新,并逐渐增加。

4.4 鼓励企业利用科技成果转化落地

企业是科技和经济紧密结合的重要力量,应该成为技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化的主体。要制定和落实鼓励企业在长江大保护和水安全领域技术创新的各项政策,强化企业创新倒逼机制,引导企业加快发展研发力量。要加快完善水生态相关科技成果使用、处置、收益管理制度,发挥市场在资源配置中的决定性作用,形成推动长江大保护和水安全科技创新强大合力。要培育壮大流域生态环保产业,支持依托生态环保企业建设国家技术创新中心,培育有国际影响力的行业领军企业。

5 结语

经过多年的实践与探索,长江经济带在水资源保障、水环境治理、水生态修复、水灾害防治等方面已有了大量科技创新的成果,并取得了许多可喜的成效。而随着长江流域经济社会的飞速发展,长江流域水生态环境保护的发展形势也在发生深刻变化。为更好地发挥科技创新对长江大保护和水安全的支撑引领作用,沿江省市必须不断加大前沿基础研究力度,突破“卡脖子”重大技术瓶颈,促进新时期科技创新供给,鼓励更多科技成果转化落地,为长江大保护与水安全事业提供更好更高质量的技术保障。

参考文献:

[1]Solmes L A.2009. Energy efficiency:real time energy infrastructure investment and risk management. Springer Science,Business Media B V:121-143.

[2]Hussain,Letey J,Hoffman G J et al. 2017. Evaluation of soil Salinity learching Requirement. Guidelines. Agricultural Water Management,98(4):502-506

[3]Pinter N,Huthoff F,Dierauer J,et al. Modeling Residual Flood Risk Behind Levees,Upper Mississippi River,USA[J].Environmental Science&Policy,2016,58:131-140.

[4]许继军,吴志广.新时代长江水资源开发保护思路与对策探讨[J].人民长江,2020,37(7):1-6.

[5]长江水利委.全国水利普查综合报告(2017年版)[R].武汉:长江水利委员会,2018.

[6]萬成炎、陈小娟.全面加强长江水生态保护修复工作的研究[J].生态环境,2018(4):33-37.

[8]张莹、潘家华.“十四五”时期长江经济带生态文明建设目标、任务及路径选择[J].企业经济,2020,39(08):5-14.

[9]羊向东等.长江经济带湖泊环境演变与保护、治理建议[J].中国科学院院刊,2020,35(08):977-987.

[10]杨桂山、徐昔保.长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的基础与策略[J].中国科学院院刊,2020,35(08):940-950.

[11]吴舜泽.统筹推进长江水资源环境水生态保护治理[J].环境保护,2016,44(15):16-20.

[12]刘录三等.长江流域水生态环境安全主要问题、形势与对策[J].环境科学研究,2020,33(05):1081-1091.

[13]李志萌、盛方富.长江经济带区域协同治理长效机制研究[J].浙江学刊,2020(06):143-151.

[14]马建华.统筹推进“四个长江”建设 全力助推长江经济带高质量发展[J].长江技术经济,2019,3(02):1-4.

"Four in One" Water Environment Treatment in the Yangtze River Economic Zone

Science and Technology Innovation Research

Ma Hui Li Zhimeng

(Jiangxi Academy of Social Sciences,Nanchang 330077,China)

Abstract:In order to further improve the prevention and control of water disasters,water resources protection,water ecological restoration,and water environment governance,the "four-in-one" Yangtze River protection and water safety guarantee system has been formed. Innovative practice results and technical bottlenecks that need to be broken through,and relevant suggestions are put forward in terms of strengthening basic research,breaking through the major technical difficulties of "stuck necks",and building a new era of scientific and technological innovation supply mechanism,which will further promote the ecology of the Yangtze River Basin during the "14th Five-Year Plan" period. Civilization construction and achieving high-quality development are of great significance.

Keywords:Yangtze River Economic Belt;Four in One;Water Environment Governance;Technological Innovation