先天性胃壁肌层缺损104例诊治分析

冯 勇 周崇高 李碧香 许 光 邹婵娟 夏仁鹏 赵 凡 马体栋 肖 咏 彭 琨 李 明

先天性胃壁肌层缺损是新生儿自发性胃穿孔最常见的原因,该病首发症状以腹部表现(如腹胀、呕吐)为主,可迅速发展为休克,发病急、进展快、病情重,病死率为16.7%~83%,是新生儿科重点关注的临床问题[1-5]。先天性胃壁肌层缺损多表现为胃穿孔,其原因可能是胚胎过程中胃壁肌层发育障碍,导致胃壁肌层薄弱或缺如,当进奶或呕吐使胃内容物突然增多、胃内压增高出现胃扩张时,可引起胃壁破裂致穿孔。本研究通过回顾性分析湖南省儿童医院收治的经手术及病理检查证实为先天性胃壁肌层缺损患者的临床资料,探讨不同胎龄先天性胃壁缺损患者的临床特点和预后[2,3]。

材料与方法

一、研究对象及临床资料

以2012年12月至2020年6月湖南省儿童医院新生儿外科、新生儿内科收治的104例经手术及病理检查证实为先天性胃壁肌层缺损患者为研究对象,其中男73例(70.2%),女31 例(29.8%);出生胎龄25+2周至41+2周,平均胎龄(34.4±2.7)周;出生体重840~3 900 g,中位数2 090 g;足月儿17例(16.3%),早产儿87例(83.7%)。依据出生胎龄将104例患者分为足月儿(胎龄≥37周)与早产儿(胎龄<37周);将87例早产儿进一步分为早期早产儿(胎龄<34周)与晚期早产儿(34周≤胎龄<37周)[6]。收集患者性别、出生胎龄、发病日龄、出生体重、首发症状、入院时是否气管插管、是否有气腹、出现症状到手术的时间、穿孔位置、胃壁肌层缺损长度、手术方式、合并消化道畸形情况、合并其他畸形情况、呼吸机使用天数、呼吸衰竭、败血症、总住院时间、吻合口瘘情况、再次手术、预后及病理结果等临床资料。

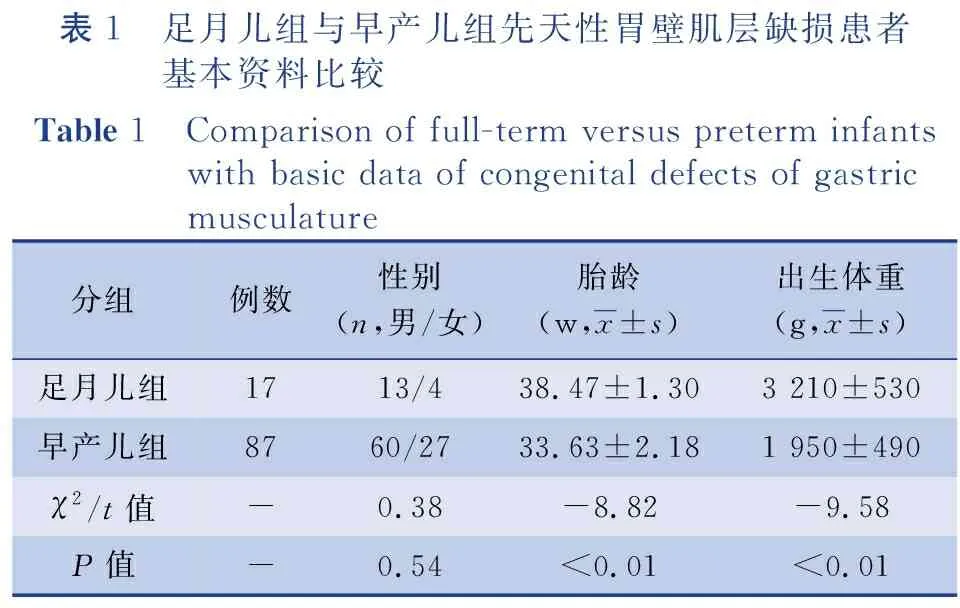

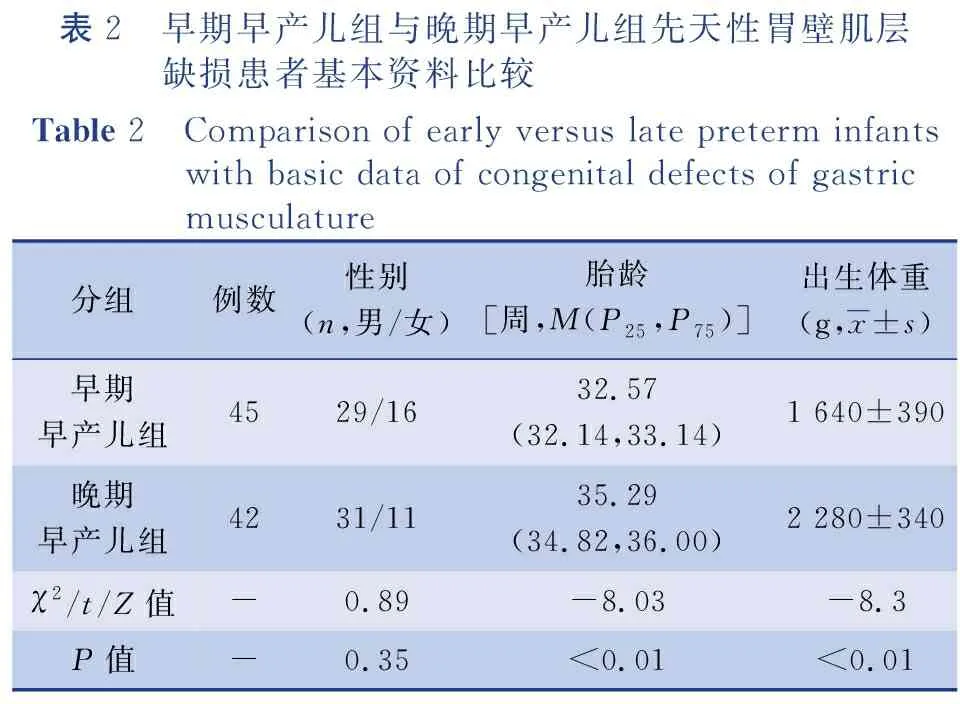

足月儿组与早产儿组、早期早产儿组与晚期早产儿组患者基本资料对比见表1、表2。

表1 足月儿组与早产儿组先天性胃壁肌层缺损患者基本资料比较Table 1 Comparison of full-term versus preterm infants with basic data of congenital defects of gastric musculature分组例数性别(n,男/女)胎龄(w,x±s)出生体重(g,x±s)足月儿组1713/438.47±1.303 210±530早产儿组8760/2733.63±2.181 950±490χ2/t值-0.38-8.82-9.58P值-0.54<0.01<0.01

表2 早期早产儿组与晚期早产儿组先天性胃壁肌层缺损患者基本资料比较Table 2 Comparison of early versus late preterm infants with basic data of congenital defects of gastric musculature分组例数性别(n,男/女)胎龄[周,M(P25,P75)]出生体重(g,x±s)早期早产儿组4529/1632.57(32.14,33.14)1 640±390晚期早产儿组4231/1135.29(34.82,36.00)2 280±340χ2/t/Z值-0.89-8.03-8.3P值-0.35<0.01<0.01

二、治疗方法

患者均在气管插管全身麻醉下行剖腹探查术,取左上腹横切口,术中常规探查胃肠道,行坏死胃壁切除、连续缝合胃修补、腹腔冲洗术,对合并其他消化道畸形者一并手术。留置并固定胃管,8例留置腹腔引流管,21例留置腹腔内橡皮引流条。术后常规予胃管抽吸、肠道外营养7 d以上,度过吻合口漏高峰期后,逐步以2~5 mL/d的加奶速度恢复喂养。

三、随访

出院后所有患者常规门诊随访,术后前3个月每月定期随访1次,此后每2~3个月随访1次。随访内容包括生长发育情况、临床症状等。

四、统计学处理

结 果

一、临床特点

104例患者发病日龄0.3~19 d,中位数为2.1 d;发病至手术时间0~1.5 d,中位数为0.5 d。首发症状中,腹胀93例(89.4%),腹胀伴呕吐4例(3.8%),呕吐伴腹胀5例(4.8%),气促、发绀2例(1.9%)。有明显气腹99例;在无气腹的5例患者中,有2例晚期早产儿因呕吐行造影检查考虑幽门梗阻,1例足月儿因呕吐行上消化道造影考虑肠旋转不良、手术发现胃壁肌层缺损及肠旋转不良,2例足月儿因气促发绀诊断为左侧膈疝,术中发现胃壁肌层缺损。

在合并其他畸形方面,早产儿中,1例合并十二指肠闭锁、回肠闭锁、麦克尔憩室,1例合并麦克尔憩室,1例合并新生儿坏死性小肠结肠炎;足月儿中,1例合并短小肠畸形、尿道下裂,1例合并十二指肠隔膜闭锁,1例合并食管闭锁(ⅢB型)、先天性心脏病(完全性心内膜垫缺损B型、房间隔缺损、重度肺动脉高压),3例合并肠旋转不良,2例合并左侧膈疝。

胃壁肌层缺损位置:前壁大弯78例(75%),前壁小弯10例(9.6%),后壁大弯7例(6.7%),胃底部大弯5例(4.8%),胃底至食管、胃前壁至食管、胃后壁大部、胃前壁至后壁各1例。胃穿孔长度为0.5~10 cm,中位数为6.0 cm。

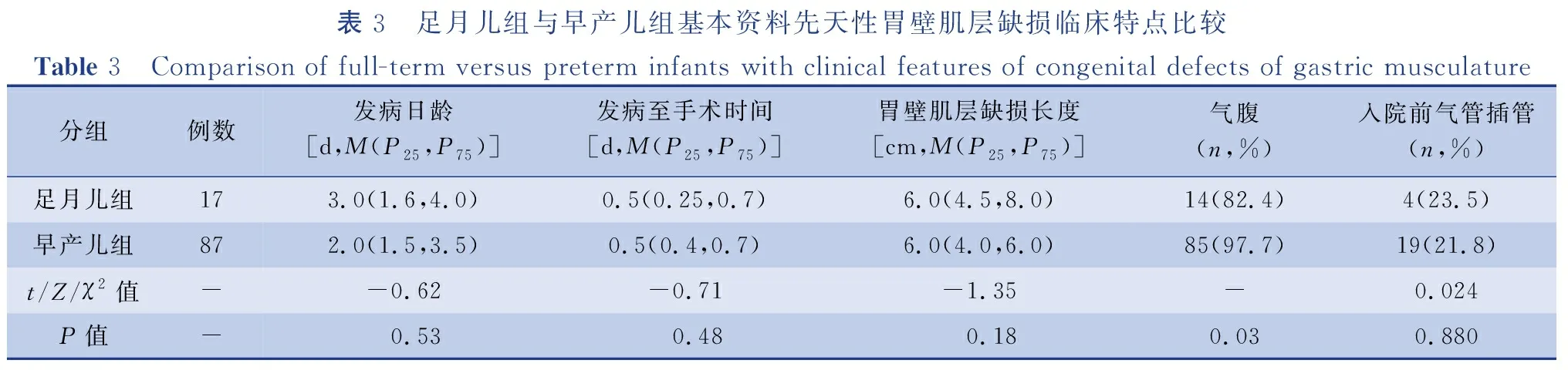

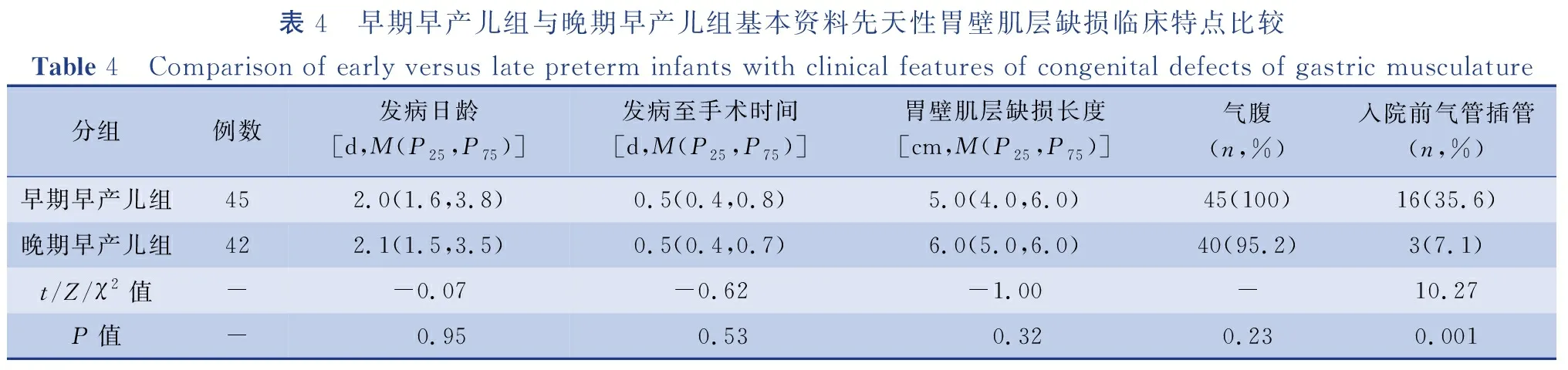

足月儿组与早产儿组比较,发病日龄、发病至手术时间、胃壁肌层缺损长度、入院前气管插管率差异无统计学意义(P>0.05),气腹发生率差异有统计学意义(P<0.05),见表3;早期早产儿组与晚期早产儿组比较,发病日龄、发病至手术时间、胃壁肌层缺损长度、气腹发生率差异无统计学意义(P>0.05),入院前气管插管率差异有统计学意义(χ2=10.27,P<0.05),见表4。

表3 足月儿组与早产儿组基本资料先天性胃壁肌层缺损临床特点比较Table 3 Comparison of full-term versus preterm infants with clinical features of congenital defects of gastric musculature分组例数发病日龄[d,M(P25,P75)]发病至手术时间[d,M(P25,P75)]胃壁肌层缺损长度[cm,M(P25,P75)]气腹(n,%)入院前气管插管(n,%)足月儿组173.0(1.6,4.0)0.5(0.25,0.7)6.0(4.5,8.0)14(82.4)4(23.5)早产儿组872.0(1.5,3.5)0.5(0.4,0.7)6.0(4.0,6.0) 85(97.7)19(21.8)t/Z/χ2值--0.62-0.71-1.35-0.024P值- 0.53 0.48 0.180.030.880

表4 早期早产儿组与晚期早产儿组基本资料先天性胃壁肌层缺损临床特点比较Table 4 Comparison of early versus late preterm infants with clinical features of congenital defects of gastric musculature分组例数发病日龄[d,M(P25,P75)]发病至手术时间[d,M(P25,P75)]胃壁肌层缺损长度[cm,M(P25,P75)]气腹(n,%)入院前气管插管(n,%)早期早产儿组452.0(1.6,3.8)0.5(0.4,0.8)5.0(4.0,6.0)45(100)16(35.6)晚期早产儿组422.1(1.5,3.5)0.5(0.4,0.7)6.0(5.0,6.0)40(95.2)3(7.1)t/Z/χ2值--0.07-0.62-1.00-10.27P值- 0.95 0.53 0.320.230.001

二、治疗及预后

早期早产儿组死亡12例,其中感染性休克2例、肺出血并DIC 3例、颅内出血1例、合并新生儿坏死性小肠结肠炎难以救治1例、心衰1例、吻合口瘘1例、胃壁肌层缺损范围大3例。晚期早产儿组死亡4例,包括肺出血并DIC 3例,颅内出血1例。足月儿组死亡5例,其中感染性休克3例,合并短小肠畸形1例,合并食管闭锁、先天性心脏病1例(胃壁肌层缺损长度7 cm)。21例死亡患者平均出生体重低于83例存活患者的平均出生体重,但差异无统计学意义(P=0.18)。

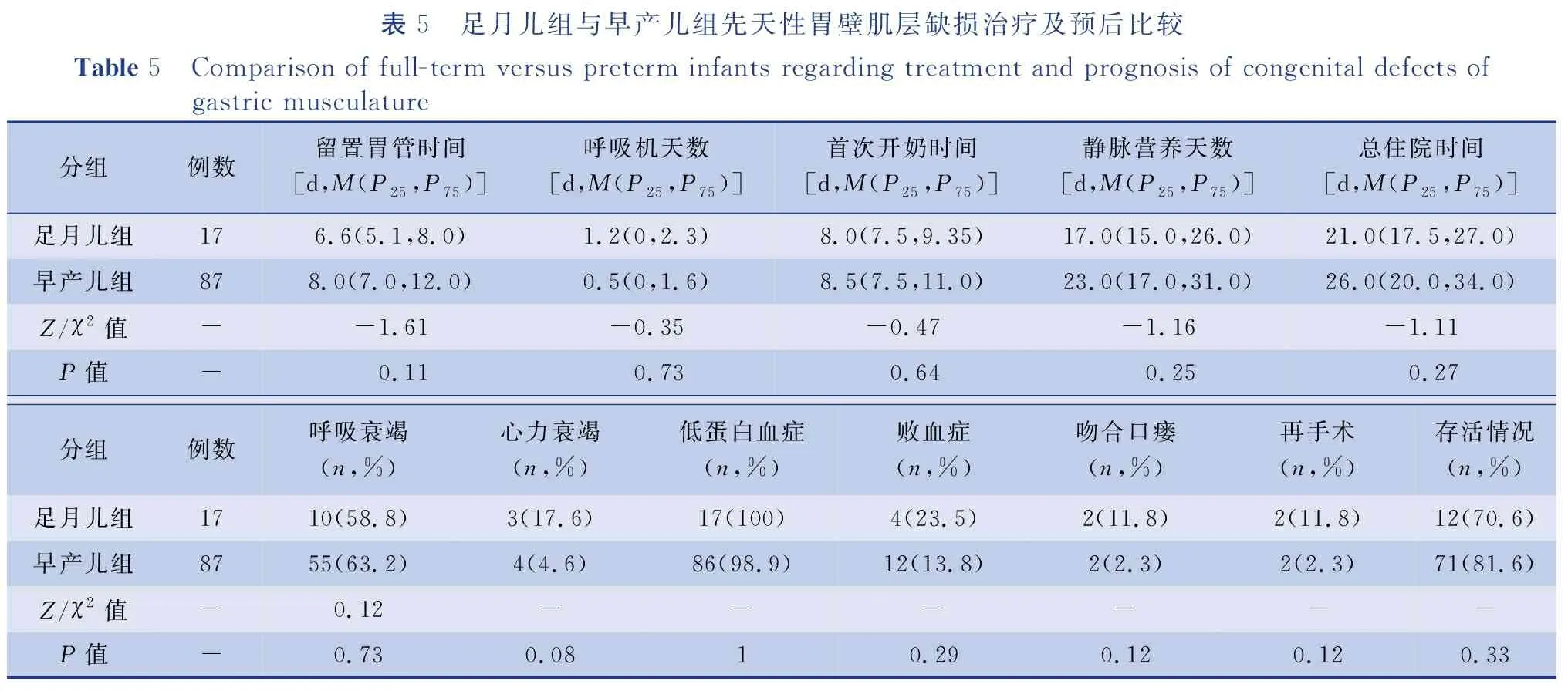

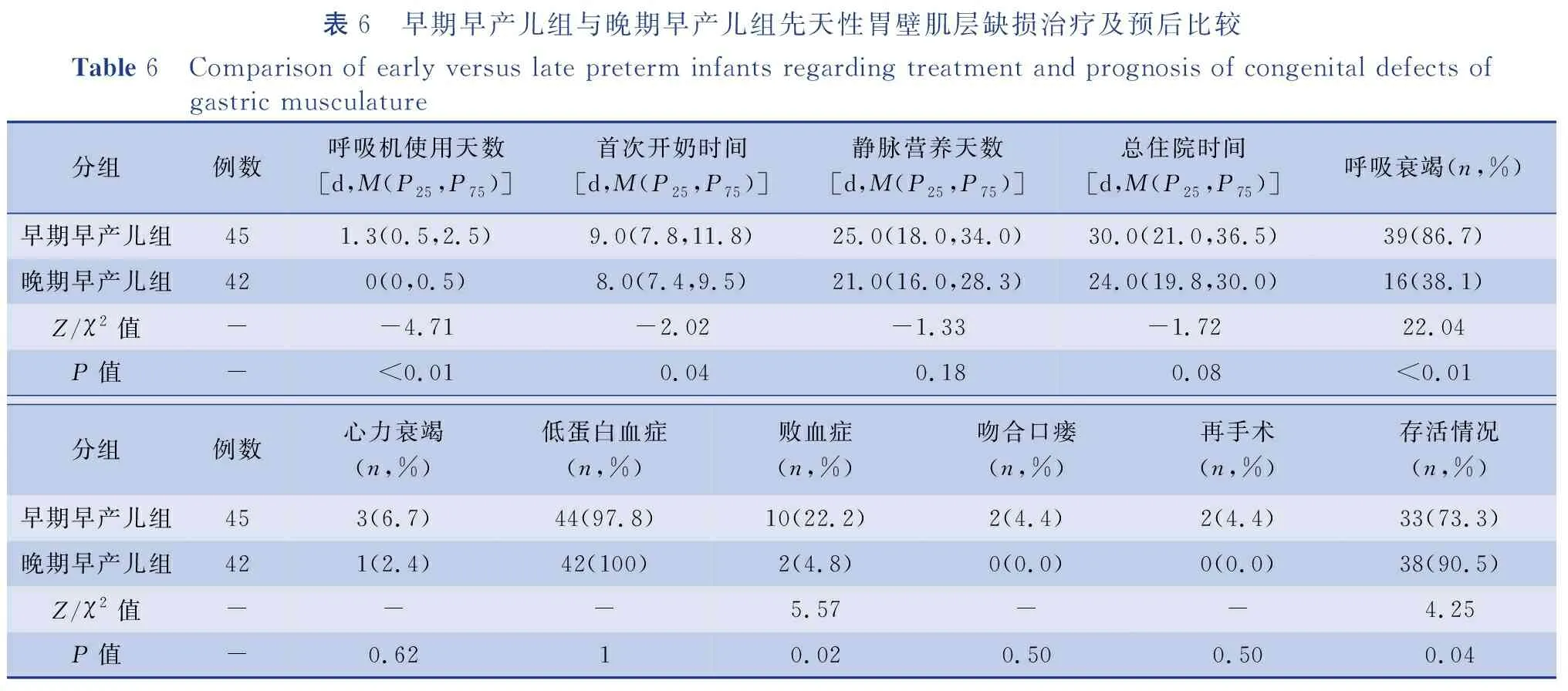

足月儿组与早产儿组比较,留置胃管时间、呼吸机使用天数、首次开奶时间、静脉营养天数、总住院时间、呼吸衰竭发生率、心力衰竭发生率、低蛋白血症发生率、败血症发生率、吻合口瘘发生率、再手术发生率及存活率差异无统计学意义(P>0.05),见表5;早期早产儿组与晚期早产儿组比较,静脉营养天数、总住院时间以及心力衰竭、低蛋白血症、吻合口瘘、再手术的发生率差异无统计学意义(P>0.05),停胃管时间、呼吸机天数、首次开奶时间、呼吸衰竭发生率、败血症发生率、存活率差异有统计学意义(P<0.05),见表6。

表5 足月儿组与早产儿组先天性胃壁肌层缺损治疗及预后比较Table 5 Comparison of full-term versus preterm infants regarding treatment and prognosis of congenital defects of gastric musculature分组例数留置胃管时间[d,M(P25,P75)]呼吸机天数[d,M(P25,P75)]首次开奶时间[d,M(P25,P75)]静脉营养天数[d,M(P25,P75)]总住院时间[d,M(P25,P75)]足月儿组176.6(5.1,8.0)1.2(0,2.3)8.0(7.5,9.35)17.0(15.0,26.0)21.0(17.5,27.0)早产儿组878.0(7.0,12.0)0.5(0,1.6)8.5(7.5,11.0)23.0(17.0,31.0)26.0(20.0,34.0)Z/χ2值--1.61-0.35-0.47-1.16-1.11P值- 0.11 0.73 0.64 0.25 0.27分组例数呼吸衰竭(n,%)心力衰竭(n,%)低蛋白血症(n,%)败血症(n,%)吻合口瘘(n,%)再手术(n,%)存活情况(n,%)足月儿组1710(58.8)3(17.6)17(100)4(23.5)2(11.8)2(11.8)12(70.6)早产儿组8755(63.2)4(4.6)86(98.9)12(13.8)2(2.3)2(2.3)71(81.6)Z/χ2值-0.12------P值-0.730.0810.290.120.120.33

表6 早期早产儿组与晚期早产儿组先天性胃壁肌层缺损治疗及预后比较Table 6 Comparison of early versus late preterm infants regarding treatment and prognosis of congenital defects of gastric musculature分组例数呼吸机使用天数[d,M(P25,P75)]首次开奶时间[d,M(P25,P75)]静脉营养天数[d,M(P25,P75)]总住院时间[d,M(P25,P75)]呼吸衰竭(n,%)早期早产儿组451.3(0.5,2.5)9.0(7.8,11.8)25.0(18.0,34.0)30.0(21.0,36.5)39(86.7)晚期早产儿组420(0,0.5)8.0(7.4,9.5)21.0(16.0,28.3)24.0(19.8,30.0)16(38.1)Z/χ2值--4.71-2.02-1.33-1.7222.04P值-<0.01 0.04 0.18 0.08<0.01分组例数心力衰竭(n,%)低蛋白血症(n,%)败血症(n,%)吻合口瘘(n,%)再手术(n,%)存活情况(n,%)早期早产儿组453(6.7)44(97.8)10(22.2)2(4.4)2(4.4)33(73.3)晚期早产儿组421(2.4)42(100)2(4.8)0(0.0)0(0.0)38(90.5)Z/χ2值---5.57--4.25P值-0.6210.020.500.500.04

讨 论

一、先天性胃壁肌层缺损常见临床特点

先天性胃壁肌层缺损多见于出生1周内的新生儿,尤其在生后3~5 d,男性发病比例多于女性[2-4, 7],以胃大弯侧胃前壁多见[1, 5, 8, 9]。本研究男性多于女性,发病年龄中位数为2.1天,胃大弯侧胃前壁肌层缺损78例(75%)。先天性胃壁肌层缺损以早产儿较多,Chen等[1]系统回顾126例有效数据中72例(57.1%)为早产儿,54例(42.9%)为足月儿,本研究也发现先天性胃壁肌层缺损患者中早产儿比例较高。新生儿胃穿孔早期症状不典型,无前驱表现,早期临床表现多为少哭少动、拒奶、呕吐,典型症状为呼吸急促、进行性腹胀、腹膜炎体征、肠鸣音减弱甚至消失,进一步发展出现呼吸衰竭、感染中毒性休克[2-5, 7, 10]。本研究中首发症状中腹胀93例(89.4%),伴呕吐4例(3.8%),为上腹部胀,呕吐物或胃肠减压物多为不含胆汁的胃内容物,95.2%提示气腹,因此术前腹部X线检查是重要的辅助检查,有助于发现消化道穿孔。如新生儿尤其早产儿、低出生体重儿出生数日后出现气促、腹胀、呕吐、少动、胃内出血等情况,建议联合腹部X线片,如提示气腹,需警惕胃穿孔。先天性胃壁肌层缺损患者中少数胃未穿孔而无气腹者,表现为呕吐、腹胀等不耐受喂养,检查可疑诊断为幽门梗阻、先天性肠旋转不良。

导致胃穿孔发病的主要原因是先天性胃壁肌层薄弱发育缺陷;本研究有5例术前并未穿孔,术中发现胃壁肌层缺损而行切除修补。其次经鼻正压通气、窒息引起的胃肠缺血、高胃酸、远端梗阻、或吞入气体引起的胃内压增高等也可导致胃穿孔;再者有文献认为c-kit阳性柱状细胞或肠道起博细胞缺乏也是穿孔的原因[3, 9]。Shaw等[11]研究表明,胃穿孔继发于胃内压力的增加而不是胃壁肌层发育不全的机械破裂,而吞入气体或远端机械性梗阻导致的胃内压增加也是胃穿孔的病因之一。本研究中早产儿及低出生体重儿发生的比例较高,有文献表明,早产、低出生体重、严重感染、缺氧是促成胃穿孔的原因[3, 4, 12, 13]。

腹部手术常规理念需放置引流,本研究早期留置盆腔引流管引流(8例),术后发现引流效果不佳,可能原因为新生儿腹腔容积小、肠管堵塞,后期我们不留置引流管,对于腹腔感染重、水肿明显、术前低蛋白血症(<28 g/L)的患儿(21例)留置橡皮引流条,24~48小时引出液体明显减少,拔除引流条。

二、先天性胃壁肌层缺损中早期早产儿较晚期早产儿呼吸衰竭、败血症的发生率及死亡率更高

在发病日龄中, Chen等[1]在90例完整数据中得出发病日龄上早产儿(38.22 h)低于足月儿(49.6 h)[14]。本研究中早产儿与足月儿、早期早产儿与晚期早产儿的发病日龄无统计学差异,可能原因为本研究足月儿样本量较少。从发现消化道穿孔到手术的时间来看,本研究的中位时间为0.50 d,这得益于近年来基层医院的诊疗水平逐步提高以及转运的及时。

本研究中确诊为败血症者仅15.4%,但以2003年新生儿败血症诊疗方案[15]的临床诊断标准中非特异性检查≥2项阳性来判断,所有患者符合新生儿败血症临床诊断,但血培养的确诊率却不高。本研究中早期早产儿的败血症发生率高于晚期早产儿,有文献指出在胃穿孔的新生儿中,尤其是早产儿中可表现出对细菌、真菌的易感性[16, 17]。本研究术前检查低蛋白血症率达到了98.9%,在纠正低蛋白血症的同时需警惕新生儿毛细血管渗漏综合征(capillary leak syndrome,CLS),新生儿CLS可致毛细血管内皮细胞炎性损伤,液体渗漏至血管外,引起肺泡水肿、顽固性低血压,最终可导致呼吸衰竭和肾功能衰竭等多器官功能障碍。这是导致危重新生儿死亡和预后不良的重要原因之一[18,19]。多器官功能障碍的病因主要包括重症感染(脓毒症、败血症)、严重创伤(大手术、外伤等)、急性肺损伤、呼吸窘迫综合征、复杂心脏畸形体外循环手术、重度窒息、缺氧缺血性脑病等。文献报道羟乙基淀粉具有独特的堵塞和防止毛细血管渗漏的作用,可有效提高血浆胶体渗透压,防止组织水肿[20]。但本单位无相关使用经验,主要的治疗是控制感染、促进液体负平衡以及补充白蛋白纠正低蛋白血症。

文献报道先天性胃壁肌层缺损患者的病死率为16.7%~83%[1-5]。Yang等[3]统计1980—1989、1990—1999、2000—2009、2010—2016年先天性胃壁肌层缺损患者的病死率分别为(5/5)100%、(12/24)50%、(6/19)31.6%、(3/18)16.7%,呈逐年降低。本研究总的存活率为79.8%,相对较高,与Yang等报道的存活率相当,但本研究足月儿数量较少,其存活率为70.6%(12/17),原因可能为样本量不足导致的统计学差异。Chen等[1]从150例新生儿胃穿孔体重与生存率的系统评价中得出存活率为64%,早产儿病死率是足月儿的4.21倍,且在足月儿中,死亡者体重低于存活者。本研究中足月儿与早产儿相比存活率并无统计学差异,可能原因是足月儿样本数较少,因此仍需多中心大样本数据统计分析。早期早产儿的存活率低于晚期早产儿,平均出生体重也较晚期早产儿低。Chen等[1]对73例新生儿胃穿孔体重与生存率的系统评价中指出,死亡组的出生体重低于存活组;Touloukian等[21]认为早产儿和低出生体重儿更易发生败血症和器官衰竭,进而增加死亡率。此外,该研究认为早产儿更易发生低血压、围产期窒息,增加胃肠道缺血几率,导致更高的穿孔率和死亡率。

三、死亡原因分析

本研究死亡病例共21例,死亡原因为感染性休克(23.8%)、肺出血并DIC(28.6%)、合并畸形放弃治疗(14.3%)、胃缺损范围大放弃治疗(14.3%)、颅内出血(9.5%)、心功能衰竭(4.8%)、吻合口瘘(4.8%)放弃治疗。除合并严重畸形、胃缺损范围大者家属因预后及经济原因放弃外,其余均与围术期的重症感染关系密切。任红霞等[22]回顾性研究44例新生儿胃穿孔指出,死亡组合并感染性休克的比例高于存活组(75%vs.22.2%)。因此,控制围术期感染是救治成功的重要因素。

综上,先天性胃壁肌层缺损多发生于早产儿,且发病急、进展快、病情重、死亡率高,尤其是早期早产儿呼吸衰竭、败血症的发生率及死亡率更高,术后恢复喂养时间较长,严重威胁患儿生命。