苏州园林如何打造"江南文化"新IP

张乐妤

作为江南文化核心代表的苏州园林,可以说是江南文化的高度浓缩。苏州园林内承载了优美的园林景观,细节中彰显诗情画意,和文学诗画结合在一起,流传出不少广为人知的历史文化故事。

江南文化以苏州园林的方式串联在一起,跨越历史的长河不断延续至今,走向未来。从历史角度来说,历代苏州都是江南文化的核心区,富饶、美丽、文人会聚,形成“上有天堂下有苏杭”的地位。

而苏州园林又是江南文化在各个时期尖端的表现,吴越春秋始,当时的苏州园林是帝王宫院,此后历经几代苏州园林逐渐从皇家园囿变成市井园林,最后变成文人写意山水的宅园。即便在当下,苏州园林建构的空间依旧集聚了大家对美好生活的追求,当代,苏州园林如何打造江南文化新IP值得探讨。

修复再造,归来的古典园林

中国古典园林的精华荟萃于江南,集中在苏州地区,苏州素有“园林之城”之称,大小园墅数量之众多、艺术造诣之精美,乃当今世间其他任何地区所罕见。2018年,108座苏州园林正式列入苏州官方保护管理体系,自此,苏州成为了真正意义上的“园林之城”。

刘敦桢院士的巨著《苏州古典园林》和童寯先生的《江南园林志》曾记载,江南地区存在着大量的私家园林,然而在历史的长河中,由于自然或人为的灾害,不少已经变为残迹。如何在修复中恢复苏州园林昔日的风采,是苏州园林设计院院长、江苏省设计大师贺风春一直以来的追求。

贺风春从事苏州园林设计34年之久,对苏州园林的传承与发展,特别是传统园林的再造有自己独到的见解。她认为,苏州园林是中国古典园林的精髓,其造园思想和中华传统文化一脉相承,在设计和建造中更是融入了天人合一的哲学思想,其造园艺术理论和艺术手法是中国传统园林的集大成者,不仅有因地制宜、因时制宜、巧于因借等一系列的造园原则,还有借景、对景、分景、隔景等具体造园手法的体现。

蘇州园林设计院承接了不少古典园林修复修缮的工程,除了苏州市民耳熟能详的园林之外,还有常熟的虚廓园、静园、拂水山庄,上海南翔古漪园、曲水园,太仓的弇山园等众多古典园林。

对于古典园林来说,无论是修复还是再造,都需要与当地文化相结合,在当地文化的基础之上,结合江南园林的造园手法创作。比如上海南翔的古漪园,在战火中曾经被破坏毁灭,在修复的过程中,贺风春不断研究古漪园周边历史、历届园子的主人,研究当地的造园工艺手法,最终展现在世人面前的古漪园既保持了老园子的原貌,又有新园的延续。

变与不变,走出去的哲学

“咫尺之内,再造乾坤”的苏州园林,在不断走出去的过程中,变的是形式,不变的是精神,其造园宗旨以及核心思想从未改变,即寄情于山水,师法于自然,天人合一的人与自然和谐共处的原则。

苏州园林传承了江南文化的核心思想,而文化的涵盖面极广,在造园过程中需要落实到山水构架、建筑建设、建造工艺中。在国外造园,也是一样,即便采用的材料和技术手段有所不同,但大致不会脱离江南园林风貌。

早在1980年,以苏州网师园“殿春簃”为蓝本建造的明轩,落户美国纽约大都会艺术博物馆,开了中国园林出口海外的先河。40多年过去,目前,苏州园林海外项目已达50多个,成为向世界展示中华传统文化的一扇扇“窗口”。

最早明轩的建造,讲究“原汁原味”照搬苏州园林,不允许有“变”。而如今,海外园林在建造时,更倾向于适应当地文化,他们希望自己的后代也能够理解东方文化。流芳园的业主就曾提出,园子的建造要保证游园的舒适度,确保有展览的空间。

当然,走出去有传承有发展,与当地文化结合,才能够让苏州园林在世界上发扬光大。传统园林是活的文物,是有生命力的文化艺术载体,可以根据时代的审美作出改变。

贺风春曾参与设计了“兰苏园”“流芳园”等多座海外苏州园林,对苏州园林的传播做出了杰出贡献,被授予“苏州市民间外交友好使者”称号。在参与海外园林设计的过程中,作为设计师的她感到非常自豪:“在我看来,苏州园林作为极佳的外交工具,增强了东西方的文化交流,将中华传统文化思想、造园艺术、对自然的热爱,以及追求人类大同的思想,借由苏州园林走出去。”

在这一过程中,贺风春感受到外国人对中国文化逐渐接受到热爱,在文化自信不断树立的过程中,一份民族自豪感油然而生,她感觉自己不仅是一个匠人,从事的设计工作也很高大上。

与时俱进,创新扎根于传承

新时代,苏州园林呈现的类别也更加丰富。能够体现江南文化传承最主要的载体依旧是苏州古典园林,而古典园林修复首先要依据“修旧如旧”的原则,要求按照传统工艺、技法、材料,原汁原味地修复。

此外,还有一类苏州园林,属于艺术再创造,根据场地、实用功能需求的变化,改变园林的设计细节,在原来的脉络上进行艺术再创造,比如弇山园、古漪园新扩展区域。而另外一种古典园林风格的宅院,则又依据主人不同的思想,注入新的内涵,从匾额楹联的题字细节中可见新时代的印迹。

近两年,新江南园林得到了业界资深人士的一致好评。这类园林传承苏州园林寄情山水的思想,在功能、材料、布局、艺术手法上均有变化。在贺风春看来,这是苏州园林与时俱进的表现。科学技术在进步,发展需要创新,要跟得上时代,适应现代人的审美,需要用新的材料、工艺、科学技术,让游览更加舒适,更加适合年轻人。

作为新江南园林典型的“小筑春深”,位于苏州园博园内,“小筑春深”在设计过程中做了不少创新尝试,主体建筑“沐春堂”以钢结构、玻璃、钢瓦等新材料展现古建筑形态;将声控感应、雾森等技术结合在假山水景中,提供更多游览互动体验等。“小筑春深”展现出了苏州园林在新时代的发展,堪称江南文化特色显著、时代特征强烈的“当代苏州园林”。

科技加持,品味古韵新玩法

随着科技的进步,现代人欣赏园林、走进自然的方式发生了很大的变化,亟须创新游览形式,让苏州园林以更加鲜活、更加易于当代人接受的形式活在当下。

近几年,苏州园林和绿化管理局不断创新形式,打破传统的静态游览,利用现代科技,让游客参与到园林游览活动中,增强游览的参与性、互动性。比如拙政园正在打造的夜游文化IP“拙政问雅”,通过3D技术投影、数控灯光营造、现代音响等设施设备,给游人带来视觉、听觉、触觉上的多重享受。

贺风春建议,无论是任何形式的创新,都要把握“度”,比如3D、灯光、走秀这些形式很好,但一定要建立在充分保护园林的基础上,不能让这些设备破坏园林建筑、山石、植物,一旦损毁,不可复制。再者,这些现代技术手段要与园林本身的文化内涵建立联系,才能产生锦上添花的效果。

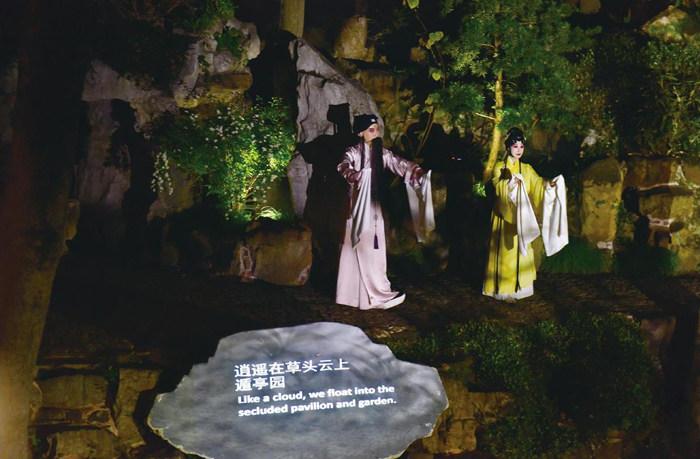

沧浪亭打造的浸入式园林版昆曲《浮生六记》,就将园林与昆曲结合,观众可随着演员的表演在园林中走走停停,沉浸其中,一边聆听昆曲的唯美曲調,一边领略园林的诗意之美。在新的技术手段的加持下,静态的园林在新时代呈现出一种新的文化意境。

此外,应该适当限制游客的数量,开启预约游园制,达到精品游,既能保护园林也能保证游客的安全。在进入园林前,游客可以先到游客中心了解园林,理解其深邃的思想、精美的艺术造诣,怀着崇敬的心情再来欣赏园林,这样苏州园林的文化价值才更加珍贵。

赓续江南文化,演绎传承的坚守者

千百年来,苏州园林的造园手法和思想在传承与发展中不断升华,江南文化精益求精的追求,也在漫漫历史长河中一直延续下来。

对于当代园林设计师来说,用细腻高超的苏州园林造园手法和现代园林空间结合起来进行创造,是对江南文化最好的诠释。蕴含在园林背后的,是江南文化细腻、精致的追求。

年初,苏州文化产业高质量发展大会上发布了《“江南文化”品牌塑造三年行动计划》,苏州将推动江南文化研究、江南原创文艺精品孵化、“最江南”文旅融合发展、苏州“运河十景”建设等十大工程。

一直以来,江南都是政治经济最发达的地区,这里富饶美丽,也是文化的先锋创造地,因此打造江南文化新IP,可以说是延续江南文化作为中国文化引领地位。这其中包括新文艺作品的创作、艺术品的创作、生活氛围的打造、生活品质的打造,音乐、美术、戏曲、文化演出等全方位的推进。

贺风春认为,苏州人要讲江南文化,首先要讲好苏州文化,讲透苏州故事。从地理位置、文化内涵、艺术手法多角度来看,苏州都是江南文化的核心,要以“江南文化心”的品质和目标来打造苏州IP。苏州凭借其极具历史感、市井烟火气的生命力,活在人们心中,成为最江南的代表。未来,将以苏州文化的脉动,引领整个江南文化的发展。