社会情绪视角下网络戾气的生成逻辑研究

张嘉树

(中国人民公安大学 治安学院,北京 100038)

“戾气”一词始见于后晋《旧唐书》①《旧唐书》卷18上《武宗本纪》“生禀戾气,幼习乱风”,其后宋代文献常见,如宋薛居正等撰《旧五代史》卷5《梁太祖纪》“变懥戾气”,宋黎靖德编《朱子语类》卷4《性理一》“天地之戾气”、卷16《大学三》“忿懥乃戾气”等。,最早对“戾气”做出解释的是明末吴有性(1582—1652)的中医温病学典籍《温疫论》。吴有性鉴于瘟疫误用伤寒治法死亡率很高,遂根据临床经验,推根求源,认为瘟病是一种“戾气”引起的传染病[1]。后来,“戾气”一词有了引申含义,指人遇事简单判断,做事极端偏激,动辄詈骂他人的习惯,是一种不健康的情绪。网络戾气是依托互联网这一传播媒介而形成的,是互联网用户在网络空间中的不良情绪。

网络戾气作为一种不良情绪,对社会具有巨大的潜在危害。第一,网络戾气消解人们的理性思维,诱导人们随波逐流。部分网民丧失理性,容易轻信网络谣言,为敌对势力通过网络舆论抹黑攻击我国创造条件。第二,网络戾气激化社会矛盾,危害社会和谐。如果网络戾气充斥互联网空间,意见有分歧的人用恶毒的语言互相攻击将会屡见不鲜。詈骂指责不会弥合意见分歧,只会强化对立,进而造成社会的撕裂,严重破坏社会和谐。第三,网络戾气摧毁道德底线,造成公共道德滑坡。为人恭谨、礼貌待人是传统美德,是人与人之间交流的桥梁。如果谩骂和指责成为人与人交流的常态,恭谨礼貌的美德反而成为异类,公共道德将会跌入深渊。第四,网络戾气催生现实暴力,影响社会稳定。互联网已经成为人们日常生活的一部分,人们在互联网中的情绪很容易被带到现实社会之中。互联网用户因网络戾气而产生的不满与偏激会进入现实生活,从而催生各种各样的现实暴力,严重影响社会的稳定。

为了保障社会稳定,维护社会和谐,亟须对存在巨大潜在危害的网络戾气加以控制。要想有效地控制网络戾气,需要首先明确网络戾气的生成逻辑。对于网络戾气的产生原因,有的学者从社会环境恶化和网民素质不足的角度进行论证[2],有的学者从网络社会的特点进行说明[3]。本文认为,网络戾气作为一种不良情绪,存在一定社会风险,可以从社会情绪理论来探讨网络戾气的生成逻辑。

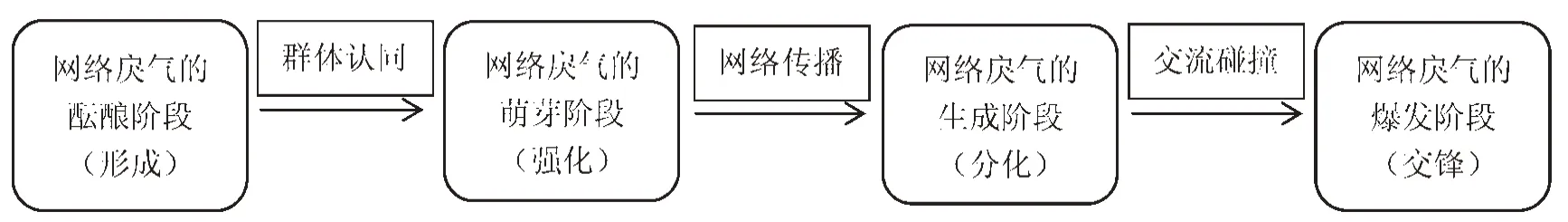

社会情绪是指一定社会环境下某个群体或某些群体或社会多数人所共享的情绪体验,与个人情绪密切相关,社会情绪并非个体情绪的叠加或混合,而是个体之间、个体与群体之间、群体与群体之间互动的结果[4]。网络戾气是网络环境下某个或某些群体或社会多数人所共享的一种负面的情绪,是网络个体之间、网络个体与网络群体之间、网络群体与网络群体之间互动的结果。根据个体、群体的互动,从社会情绪在互联网中的形成、强化、分化和交锋入手,可以将网络戾气的生成划分为酝酿、萌芽、成长和爆发四个阶段(如图1所示)。

图1 网络戾气的生成过程

一、网络戾气的酝酿阶段:互联网空间中社会情绪的形成

互联网技术的发展和普及,不仅改变了人们的生产、生活方式,还极大地改变了信息的传播方式。第一,互联网打破了信息传播的时间与空间限制,信息可以在极短时间内大范围传播,使人们获取信息的能力大幅度提升。第二,互联网以其去中心化的特征打破了传统媒体对话语权的垄断,每个人都能凭借一台连接互联网的设备快速地获取信息、发布信息,成为信息的发布者、传播者。第三,互联网为人们提供了即时的互动交流平台,尽管信息在高强度的即时互动交流中会有一定的失真,但信息传播的范围、强度和效力仍在网络社交活动中不断扩大。总之,互联网既拓宽了人们获取信息的渠道,又提高了人们的发声能力,为人们提供一个交流观点、抒发情绪的平台。

改革开放以来,我国经济社会快速发展,人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾成为社会的主要矛盾。与此同时,部分人心理失衡、分歧扩大的现象较为突出。另外,随着公民权利意识的不断觉醒,人们对话语权的重视程度日渐提高,许多人迫切向社会表达自己的观点、抒发自己的情绪。在此背景下,互联网成了人们表达观点、交流意见的首选。

(一)第一阶段:个人情绪发展为共同情绪

互联网以其开放性、去中心化和互动性的特点为人们提供了表达观点、互相交流的平台,促进了个人情绪的抒发。个人情绪进入互联网之后,会自然地与其他个人情绪互动,相同或相似的个人情绪会在互动中互相吸引、互相感染,从而达成群体认同,形成一些共同情绪。

互联网不仅为共同情绪的形成提供了平台,还极大地加速了共同情绪的形成。第一,互联网具有虚拟性的特点。互联网的虚拟性保证了互联网用户现实身份的隐蔽性,用户可以用针对陌生人的“广场模式”[5]来传播个人情绪。这也意味着,互联网用户可以与他人随意交谈、评论,甚至进行谩骂、讥讽。这种带有偏激和不理性的交流方式可以让一些互联网用户在最短时间内找到与自己社会经历、文化背景、价值观念相同或相似的人,在与他们共享个人情绪的过程中更容易达成情感共鸣,从而产生共同情绪。第二,互联网空间难以监管。根据2021 年 2 月 3 日发布的第 47 次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020 年12 月,我国网民规模已达 9.89 亿,互联网普及率高达 70.4%[6]。庞大的用户规模以及繁多的信息平台使互联网监管工作难上加难,法律的相对滞后性使其不能及时地对所有的不良互联网行为加以规制。于是,互联网空间拥有相对自由的氛围,信息只要不违法、不涉足政府禁令,便可以畅通无阻地传播。即使某些信息被禁止,老练的互联网用户也可以采取高超的互联网话术将其迂回地表达出来。在这种监管环境下,互联网用户对个人情绪的抒发更加缺乏理性、更加激烈,而“情绪激烈程度越高,再次分享的意愿也越强烈”[7],感染性也越强。因此,网络环境客观上促进了个人情绪的传播与互动,也加强了个人情绪的感染力,加速了共同情绪的形成。

(二)第二阶段:共同情绪进阶为社会情绪

共同情绪是一种多人的情绪体验,尽管认同某一共同情绪的人的个人情绪仍在不断地交流传播,但共同情绪自娱自乐的特点还比较明显,并没有主动感染他人的意图。但是,互联网是即时互动交流平台,对某一共同情绪的认同感在持续交流互动中会不断增强。根据群际情绪理论,群际情绪取决于群体认同水平,认同某一共同情绪的人的认同感越强,他们认同的共同情绪也越强[8]。最终,一个笃信自身认同的共同情绪且颇具主见、颇有能力的人会以领袖的身份出现,开始领导共同情绪的传播,以吸引更多的人认同这种共同情绪。个人受限于自身的经验、经历、立场和价值观,他们的传播具有主观化、私人化的特征,内容难免盲目、偏狭[9]。而且,一个笃信自身认同的共同情绪的人在传播情绪的过程中,为了博人眼球,可能会采取偏激与极端的方式。个人领导下的情绪传播存在诸多缺陷,但他们还是有可能通过抓住大众情绪而迅速号召公众,使他们认同的共同情绪广泛传播,最终演变为传播性和影响力更强的社会情绪。

(三)第三阶段:社会情绪酝酿为网络戾气

互联网能够促进个人情绪传播、共同情绪形成、社会情绪生成,但也极大型塑了社会情绪。

第一,互联网作为即时互动平台,极大压缩了用户对信息进行判断和处理的时间,导致用户对某些信息的判断和处理缺乏理性,在互联网中形成的社会情绪也难免缺乏理性。第二,在个人情绪转化为共同情绪的过程中,互联网虚拟性和难监管性造成的偏激与非理性已经融入最终的社会情绪之中。第三,在共同情绪传播转化为社会情绪的过程中,传播内容的盲目、偏狭、偏激、极端也深深影响了最终形成的社会情绪。总之,互联网中产生的社会情绪或多或少地带有偏激与非理性的成分,某些社会情绪本身就起源于人们对社会问题的不满以及对心理失衡的表达,带有的偏激与极端色彩不言而喻。因此,在互联网空间中,伴随着社会情绪的形成,偏激、极端的网络戾气也在慢慢酝酿。

二、网络戾气的萌芽阶段:社会情绪在传播中强化

(一)个人情绪交互感染强化了社会情绪

人是感性动物,个人情绪的抒发往往会导致情绪的相互感染。当互联网中的社会情绪形成之后,个人情绪抒发导致的情绪感染将成为社会情绪感染的一部分。社会情绪感染是一个循环过程,个体情绪可以影响到他人的行为、思想和情绪,这一影响过程可以在多人间交互产生并不断增强[10]。互联网空间中的社会情绪在不断增强的个人情绪交互感染中也不断得到强化。一方面,根据群际情绪理论,当个人认同某一群体时,群体会成为个人自我心理的一部分[11]。社会情绪形成之后,尽管个人情绪还保持一定的独特性,但社会情绪已经浸入个人情绪之中,个人情绪的交互传播其实就是他们所认同的社会情绪的交互传播。在互联网这个即时互动交流平台上,各种社会情绪会保持一种高强度的交互状态,这将加强人们对某一社会情绪的认同,从而使这种社会情绪不断强化。另一方面,根据伊丽莎白·诺尔-诺依曼提出的沉默螺旋理论,在社会集体中公众都有与社会价值观和目标保持一致的愿望,否则个人就会感到恐惧孤独,产生被排斥、受威胁的感觉。个人如果认为自己的观点与社会大多数人一致,就敢于表达自己的看法,如果相反,许多人就选择沉默,于是强势的意见会愈强、弱势的意见会愈弱[12]。社会情绪作为一定社会环境下部分群体共享的情绪体验,它的传播契合了沉默螺旋理论。在互联网空间中,人们为了避免被孤立排挤,会主动认同某一影响较大或者身边人都认同的社会情绪,以保证自己在社交中处于有利的地位。这种沉默螺旋下的社会情绪认同强化了互联网空间中的社会情绪。

(二)社会情绪在调节中获得强大的群体力量

社会情绪可以调节个人情绪和个人行为,调节能力取决于人们对社会情绪的群体认同水平。经过互联网传播而强化的社会情绪拥有更强的群体认同水平,也就拥有更强的调节个人情绪和个人行为的能力。在认同某一社会情绪的群体之中,人们凝聚在一起,互相分享、互相安慰,共同快乐、共同愤怒。在个人情绪的不断交互以及沉默螺旋的影响之下,具有独特性的个人情绪会被社会情绪磨去棱角,理性思维逐渐丧失,从众心理逐渐占据主导,个人情绪与个人行为将在社会情绪的调节下走向统一。这时,如果某一社会情绪引导认同它的内群体敌视不认同它的外群体,那么愤怒情绪和攻击行为将成为内群体成员的主流。也就是说,在传播中被强化的社会情绪已经在认同它的内群体中拥有了极高的认同水平,可以通过调节认同它的内群体成员的情绪和行为而获得强大的群体力量。

(三)社会情绪在网络传播中走向极端

获得群体力量的强大社会情绪有了影响社会的能力,但它们并不一定对社会有害。互联网的部分特点会助长某些不良社会因素,使在互联网中传播的社会情绪逐渐极端化,其拥有的群体力量也被引入歧途。第一,因互联网去中心化而产生的诸多意见领袖良莠不齐。社会情绪与共同情绪的不同之处在于社会情绪会有意图地感染他人。有意图的感染行动非常依赖那些笃信自身认同的社会情绪且颇具主见、颇有能力的意见领袖。个人对社会情绪的传播难免盲目偏狭,但如果意见领袖能用正能量的方式传播社会情绪、引导内群体成员,他认同的社会情绪非但不会危害社会,反而会造福社会。但是,互联网是去中心化的传播媒介,诞生的意见领袖良莠不齐,能够始终坚持正能量的非常稀有。在一些极端的意见领袖的诱导之下,部分社会情绪愈发极端、偏激,由其引导的群体力量成为和谐环境的潜在威胁。第二,互联网中的信息茧房现象使社会情绪走向极端。互联网拥有海量信息,用户可以在其中随意选择自己喜欢的部分。于是,大量观念相同、兴趣相投的人打破时间和空间的限制走到了一起,紧密团结在了某些意见领袖周围。根据信息茧房理论,志趣相同者的情绪和观点会逐渐形成“茧房”,使他们沉溺于自己的世界中,排斥其他信息[13]。最终,他们的情绪和观点在“茧房”中不断得到加固和强化,从而走向极端。第三,互联网以多样化的表现形式加强了社会情绪的激烈程度。互联网是一种多媒体介质,网络中信息符号的能指由文本、图像、动画、音频、视频等多种形式综合构成,比单一的文字、声音、画面更生动直观,更易于情绪的多样化表现和传播[14]。多媒体介质拥有更强的表现能力和感染能力,社会情绪在互联网技术的加持下表现出了极强的感染能力,认同某一社会情绪的内群体的群体认同会不断加强,该社会情绪的激烈程度也会因此而提升。根据古斯塔夫·勒庞的群体心理理论,强大的集体心理会使人们不由自主地放弃独立思考能力,头脑变得简单,会盲目模仿他人的行为[15]。激烈的社会情绪是一种强大的集体心理,它带来的是个人理性的丧失和立场的极化。社会情绪将因此脱离某一事件或事物本身,独立地进行传播。一旦某一社会情绪脱离具体的事件或事物,极端、偏激很快会成为该社会情绪的主流特征,它引导的群体力量也会被极端和偏激充斥。

(四)偏激的群体力量为网络戾气的萌芽补足养分

互联网空间中的社会情绪因个人情绪的交互感染而强大,因强大而获取群体力量。社会情绪的群体力量受互联网的影响容易走向极端、偏激后,又反过来将认同某一社会情绪的内群体成员的个人情绪调整得更加极端、偏激。总之,互联网空间中社会情绪在传播中强大的过程,是一个认同某一社会情绪的内群体成员理性逐渐丧失、情绪逐渐极化的过程,也就是网络戾气的萌芽过程,这是网络戾气从暗线转入明线的关键阶段。在这一阶段中,互联网中的社会情绪在传播中更加极端、偏激,人们的理性逐渐被情感取代,主动思考逐渐被从众心理取代,在社会情绪形成时就开始酝酿的网络戾气因此获得了充足的养分,最终破土而出。

三、网络戾气的成长阶段:不同社会情绪在交流碰撞中两极分化

网络戾气萌芽之后,各社会情绪已经相当强大,互联网空间中观念相似、志趣相投的人基本已经完成抱团,但社会情绪仍然会主动向外传播,不同社会情绪的碰撞交流不可避免。在互联网中强化到极端偏激的各种社会情绪必然为了捍卫自己的立场而最终走向两极分化。

(一)社会情绪两极分化的根源

社会情绪分化的原因在于不同群体都想捍卫自己的立场和脸面。

第一,认同各社会情绪的群体思维固化、情绪极化,无法接受其他社会情绪,这为社会情绪的两极分化提供了基础。在网络戾气的萌芽阶段,各社会情绪在传播中不仅得到强化,而且愈发极端偏激。对认同某一社会情绪的群体而言,他们的思维已经固化、情绪已经极化,很难去理性地交流意见并理解其他的情绪,无论是为了捍卫立场还是顾全脸面,坚决抵制将是近乎必然的选择。不理性的人带来的是不理性的讨论,这是情绪交流双方互相讨伐、攻击、谩骂的开端。在不断攻伐中,认同不同社会情绪的群体会互相仇视,社会情绪的两极分化通过不同群体的对立展现出来。

第二,互联网用户的整体受教育水平偏低导致社会情绪的交流碰撞成为街头泼皮的逞勇斗狠,直接导致不同社会情绪走向极端。根据第47次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020 年12 月,小学及以下网民群体占比为19.3%,初中、高中/中专/技校学历的网民群体占比分别为40.3%、20.6%,大学专科学历网民群体占比10.5%,大学本科及以上网民群体占比仅为9.3%[16]。在我国庞大的互联网用户群体中,受教育水平相对较低的用户占据多数。一般而言,受教育水平相对较低的互联网用户独立思考能力相对较差,容易跟风随大流,而且道德、法律意识相对淡薄,容易出言不逊。在这些互联网用户的主导下,拥有不同意见的人不容易展开理性讨论。他们的情绪交流碰撞,往往充斥着互相侮辱、攻击谩骂的逞勇斗狠。这种毫无理性的争斗只会加剧情绪交流双方的分歧与仇视,导致不同的社会情绪背道而驰、走向两极分化。

第三,个人社会经历的不确定性加剧了个人之间互相攻击的风险,为社会情绪走向两极提供了更多机会。每个人都有不顺利的时候,一般人在不顺利时会厌恶一切事物,并会寻机攻击他人以发泄不满。互联网作为虚拟社交平台,是个人发泄不满的绝佳场所。大量在现实生活中不如意的人在互联网上攻击他人,释放情绪,获得快感。在社会情绪已经相当强大的阶段,这种个人情绪的释放必然包含社会情绪的传播,也就有加剧不同社会情绪冲突、促使社会情绪两极分化的风险。因为个人的社会经历存在巨大的不确定性,释放不良个人情绪的人随时可能出现在互联网上,极大地加强了社会情绪两极化的可能。

(二)社会情绪两极分化的后果

社会情绪的两极分化造就了混乱的互联网氛围,为负能量的生长提供了环境。

第一,两极分化的社会情绪让人们对同一事件产生完全不同的看法。通常,不论发生什么样的事件,互联网上都会出现两种截然对立的声音。医生们在武汉坚持抗疫,有人赞扬医生的无畏,有人讥讽医生的付出;烈士们血洒疆场,有人悼念烈士的无畏,有人侮辱烈士的英勇;国家免费提供新冠疫苗,有人感恩国家的强大,有人质疑疫苗的效果。两极分化的社会情绪模糊了某些人的是非观念,他们打着辩证讨论的旗号攻击一切,把互联网环境弄得乌烟瘴气。

第二,两极分化的社会情绪加剧了社会矛盾,造成了社会割裂。社会情绪的两极分化带来的是不同群体的尖锐对立,他们为了证明自己认同的社会情绪,会利用各种事件借题发挥,采取各种方式攻击谩骂对方,并大力宣扬对立行为,激化双方矛盾,这会严重割裂社会,造就各种对立的社会群体,严重破坏互联网空间的和谐环境。

第三,两极分化的社会情绪冲击社会主流价值,破坏中华传统美德。极端偏激的社会情绪是和谐社会的巨大隐患,缺乏理性的社会情绪则是诱导他人从众的利器。由极端社会情绪引发的攻击谩骂行为是对和谐社会的挑战,是对礼貌谦让美德的破坏;由不理性的社会情绪引发的网络舆情,是对国家稳定的挑战,是对律己修身美德的破坏。长此以往,社会主流价值观和中华传统美德将会蒙尘,攻击与对立将成为互联网空间的常态,互联网空间将陷入不可控的混乱之中。

网络戾气是一种典型的负能量,混乱的互联网环境是其生长的温床。第一,混乱的互联网环境中不断产生新的仇视、分歧和矛盾,始终压制人们的理性、引诱人们互相攻击。这种将不理性和从众心理诱导到极致的环境,非常有利于网络戾气的成长。第二,在社会情绪两极分化的过程中,不同群体在互相攻击中将极端和偏激推向极致,网络戾气因此不断获得养分。总之,在社会情绪两极分化的过程中,网络戾气发展壮大了。

四、网络戾气的爆发阶段:由焦点事件引发的两极社会情绪交锋

虽然网络戾气在成长阶段有了很大的发展,但其生长建立在两极社会情绪相互交流之上。尽管两极化的社会情绪交流已经充满了极端、偏激和非理性,但是并没有开展大规模的交锋,不足以使网络戾气完全爆发。所以,生长阶段过后的网络戾气并不是完全体,网络戾气的完全生成需要依托由焦点事件引发的两极社会情绪交锋。

(一)焦点事件的分类

焦点事件与我国目前社会的主要矛盾息息相关。党的十九大报告指出,我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在不平衡不充分的发展之下,不同社会群体容易形成不同的社会情绪,人们对涉及贫富差距、官民矛盾等话题非常敏感。

焦点事件主要包括以下三类:第一,涉富事件。此类事件多起于某些人的炫富或暴富。目前我国的发展不平衡也不充分,处于劣势的社会群体对巨大的贫富差距深恶痛绝,形成了仇富心理,将自己生活的不如意归咎于富人的贪婪和资本的丑恶,抓住一切机会攻击富人。这类事件涉及的情绪交锋是不同社会阶层间的情绪交锋,是我国不平衡发展的具体体现。第二,涉官事件。此类事件由部分民众对政府的不满与不信任导致。一方面,部分无法改变自己生活现状的民众会将自己的失败归咎于政府的失职;另一方面,社会转型期个别地方政府的某些失误让广大民众质疑政府的公信力。在此类事件中,有的人相信政府,有的人攻击政府,两种针锋相对的社会情绪会激烈交锋。第三,涉政事件。此类事件多起源于境外人员或势力在言语上对我国的攻击、冒犯,表现为质疑我国国家主权及领土完整、质疑我国历史的真实性、攻击我国的各种制度等等。由于部分人是非观念模糊,少数人将自己的不满发泄于国家,导致此类事件也成为社会情绪交锋的战场。在此类事件中,有的人会猛烈攻击境外生事人员,有的人则会借立场不同为对方辩护,双方的情绪会在互联网空间中激烈交锋。

(二)对焦点事件的探索招致两极社会情绪交锋

焦点事件发生之后,不明真相的人们将会努力探索真相,并在此过程中不断表达自己的情绪倾向。西米诺夫认为人针对某一信息而产生的情绪倾向主要来源于三个因素的影响:人自身对该信息的需要程度,对于该信息的期望程度,最终可获得的该信息的实际内容[17]。人对信息的需要程度决定了情绪倾向是否会产生,而期望程度与获得程度将直接决定情绪的正负倾向。当人对信息的期望程度等同于最终获得的信息实际内容时,人的情绪会趋于平稳;当人对信息的期望程度等小于最终获得的信息实际内容时,人的情绪会趋于正面;当人对信息的期望程度等大于最终获得的信息实际内容时,人的情绪会趋于负面。每个人对信息的期望程度不同,最终获得的信息实际内容也不一样。所以,人们在探索焦点事件的过程中,正面、负面倾向的个人情绪表达会同时出现。在社会情绪已经两极分化的背景下,个人情绪的表达必然蕴含着某种社会情绪,针对焦点事件的个人正负向情绪的表达,最终会招致两极化社会情绪的交锋。

(三)高烈度的两极社会情绪的交锋促使网络戾气爆发

两极化社会情绪在互联网空间中的激烈交锋表现为不同社会情绪通过不断调整内群体个人的情绪和行为而获得的群体力量的交锋。这种交锋不同于社会情绪的交流碰撞,其规模更大、烈度更强。互联网是一个开放、虚拟的空间,两极社会情绪的交锋基本会按照以下规律发展。首先,因为负面情绪的传播效度远远高于正面情绪[18],偏激和极端的声音往往会压倒理性声音。之后,根据沉默的螺旋理论,处于强势地位的偏激与极端声音会越来越强,处于劣势的理性声音会逐渐减弱,直至消失。最终,激烈的交锋会造就一个愤怒快速蔓延、侮辱谩骂普遍出现的互联网环境,甚至会催生网络暴力事件和人肉搜索行为,这是网络戾气在互联网中爆发的标志。

网络戾气的爆发使网络戾气深入互联网用户的内心,在感染足够多的人之后,网络戾气将进化为一种独立的社会情绪,诱导互联网用户抛弃理性,走向极端。

五、余论

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视互联网、发展互联网、治理互联网,提出了一系列新思想、新观点、新战略、新举措。习近平总书记指出,网络空间是亿万人民群众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好,符合人民利益;网络空间乌烟瘴气、生态恶化,违背人民利益。谁都不愿生活在一个充斥着虚假、诈骗、攻击、谩骂、恐怖、色情、暴力的空间。网络空间不是法外之地。我们要本着对社会负责、对人民负责的态度,依法加强网络空间治理,加强网络内容建设,做强网上正面宣传,培育积极健康、向上向善的网络文化,用社会主义核心价值观和人类优秀文明成果滋养人心、滋养社会,做到正能量充沛、主旋律高昂,为广大网民特别是青少年营造一个风清气正的网络空间[19]。2019 年 10 月中共中央、国务院印发了《新时代公民道德建设实施纲要》,将“抓好网络空间道德建设”单独提出[20]。网络戾气是存在于互联网空间的不良情绪、负能量,既破坏网络生态、扰乱互联网秩序,又严重影响到公民道德建设,是新时代网络空间治理的重要内容。在世界面临百年未有之大变局下,在实现中华民族伟大复兴的征程中,如何消除网络戾气,保障和谐、健康、稳定的互联网环境,是我们建设风清气正的网络空间亟须解决的问题。论文从社会情绪的角度,研究网络戾气的酝酿、萌芽、成长、爆发等四阶段的生成逻辑,能够为网络戾气的治理提供理论参考,下一步将充分结合现有实践,深入研究网络戾气治理的具体问题。