国际人才流动与中国对外直接投资

——基于非洲来华留学生视角的实证研究

赵春明,马 龙,李 震

(1.北京师范大学经济与工商管理学院,北京100875;2.北京邮电大学经济管理学院,北京 100876)

引 言

当今世界经济政治环境风险凸显,国与国之间政治经济博弈加剧。欧美等发达经济体相继出台了一系列针对国家安全、环境保护等方面的投资限制措施,国际投资保护主义行为不断发酵升级,遏制了中国向发达经济体的对外直接投资发展。在此背景下,非洲国家逐渐成为中国对外直接投资的新增长点。进入21 世纪以来,随着中非合作论坛的不断发展以及“一带一路”倡议的提出,中国已成为技术和资本输出大国,对非洲国家的直接投资存量已实现连续多年的高速增长,从2003 年的4.91 亿美元迅速增长到2019 年的443.9 亿美元,其占中国对外直接投资总规模的比例也由2.3%上升至8.7%。非洲大陆正在逐渐成为中国对外直接投资的重要区位选择之一。虽然中国对非洲国家的直接投资存量已占非洲国家外商直接投资总量的61%,但从投资规模来看,中国对非洲国家的直接投资存量仍然偏少。因此,进一步加强中国对非洲国家的直接投资,对中非战略合作关系的顺利实施具有重大推动意义。

与此同时,在经济全球化的背景下,发展中国家的经济实力和体制不断进行完善,国际留学生流动日益频繁。中国作为最大的发展中国家,把国际留学生交流项目作为实现民族振兴和赢得国际竞争主动权的战略资源,不断推出吸引国际留学生的新举措。同时,对外直接投资在国民经济中发挥着越来越重要的作用,中国正在积极扩大对外直接投资在国际市场上的份额。非洲作为一块新兴市场,充满着无限商机,对于中国而言无论是在对外直接投资的区位选择方面,还是教育文化交流合作方面,非洲国家成为中国对外投资新增长极和文化交流的重要考察对象。中国教育部网站《来华留学生简明统计》资料显示,1999 年非洲来华留学生总人数为1136 人,2000 年达到1388 人占总人数的2.66%。到2018 年非洲来华留学生人数增长至81 562 人,占全球来华留学生总人数的16.57%。2019 年非洲来华留学生数量为97 442 人,相比2018 年增加了15 880 人。在此背景下,本文拓展了对外直接投资的传统发展视野,将国际人才流动这一被忽略的因素纳入到中国对非洲直接投资影响因素的研究中进行检验,为中非投资政策的制定、调整和实施提供理论依据和政策指导。

1 文献综述与理论机制分析

1.1 文献综述

首先,国内学者的研究普遍证明了来华留学生对中国对外直接投资的积极作用。比如,协天紫光和宋文豪以中国政府大力发展的来华留学教育为切入点,实证检验了来华留学教育能否推动中国对外直接投资增长,结果发现来华留学教育与中国对外直接投资显著正相关,且实施稳健性检验并克服内生性问题后,上述结论仍然成立[1]。巩雪和熊峰的研究认为来华留学生形成的社会网络对于中国对外直接投资具有正向影响[2],中国应利用好来华留学生资源,通过教育交流以及文化沟通来促进对外直接投资和对外贸易的发展[3]。朱静静在此基础上进一步提出,来华留学生对中国对外直接投资的这种促进作用具有地区异质性[4]。谷媛媛和邱斌、蔡文伯和闫佳丽则聚焦于“一带一路”沿线国家,也发现来华留学生规模及教育交流活动显著扩大了中国对沿线国家的直接投资规模[5-6]。

其次,学者们也从海外华人网络、移民等角度进行了相关研究。比如,阎大颖等人探讨海外华人网络对于中国吸引外资的作用和机制,结果显示,海外华人网络对我国的外商直接投资有显著的促进作用,且与长期累积存量相比,这种影响对短期年度流量更为明显[7]。海外华人网络不仅有利于中国引进外资,而且对中国的对外直接投资也产生了积极影响[8]。王疆和陈俊甫认为海外华人网络在中国对美国直接投资的区位选择中起到了重要作用[9]。张文君和任荣明从人才流动的角度研究发现,中国对国外的人才流动也能够对中国对外直接投资产生促进作用[10]。袁海东和朱敏发现海外华人网络通过加剧文化交流正面影响了中国对外直接投资[11]。国外学者大多从国际移民的角度探讨了其与对外直接投资的关系。其中,Anwar 和Mughal 以印度移民数据为研究样本,发现海外移民对印度向发达国家的直接投资产生促进作用[12]。Simone 和Manchin使用欧盟国家数据探讨了移民与对外直接投资的互补关系[13]。Buch 等人以及Kugler 和Rapoport 的研究认为国外移民可以有效推动对外直接投资的增长[14-15]。

最后,共同语言以及海外文化传播对于一国对外直接投资的促进作用也不可忽视。Melitz 研究发现,共同语言对对外直接投资的促进作用要稍大于对外贸易的促进作用[16]。Selmier 的研究也支持共同语言、语言文化熟悉度等对对外直接投资具有正向影响[17]。在海外文化传播的角度,连大祥、谢孟军等人的研究认为孔子学院可以推动中国的对外直接投资,且相比发达国家而言,孔子学院在发展中国家所起的作用更加明显[18-19]。

综上所述,现有文献以来华留学生、海外华人网络、共同语言等为切入点研究了国际人才流动与对外直接投资的关系,并取得了一定的研究成果,为本文提供了良好的研究基础。本文的边际贡献在于:第一,通过检验国际人才流动规模、质量以及中国政府奖学金政策发现中国对非洲直接投资会受到非洲各国来华留学生的影响,有效地拓展了已有的研究框架,为中国对非洲直接投资存在影响因素的研究提供了新的理论框架;第二,与已有研究文献不同,本文使用GMM 估计方法研究国际人才流动对中国向非洲直接投资的影响,从而更有效地克服变量之间的内生性问题;第三,本文尝试运用异质性分析方法,从制度差异、资源禀赋差异、技术水平差异以及需求结构差异对国际人才(以非洲来华留学生为代表)与中国对非洲直接投资所产生的影响进行了更加细致的考察。

1.2 理论机制分析

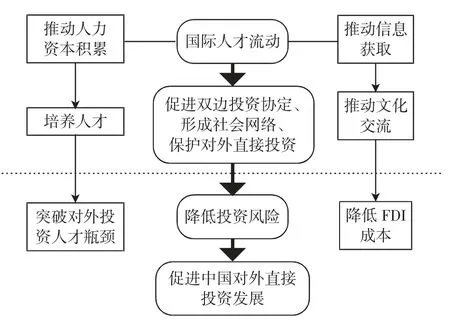

两国进行教育交流时,随着人才流出国对流入国的学习人数(国际人才规模)增多,语言交流及文化输出增多,国际人才流入国对流出国之间的对外直接投资也会明显取得增加。随着世界政治多极化及经济全球化的迅速发展,国际留学生流动率逐年增加,教育交流在两国投资合作中的作用更加凸显,政府政策以及行为是影响教育交流的重要因素之一,教育交流除了受到政府政策的影响还会受到民众的影响,教育交流的发展有助于提升语言文化传播推广活动,从而大力促进对外直接投资活动的开展。

首先,国际人才流动有助于降低对外直接投资中的交易成本:一直以来投资成本被认定为阻碍国家间进行直接投资的重要因素之一。通过国际人才流动可以推广语言、传播文化。语言文化又可以加大投资谈判中的便利,有效降低交易成本,进而推动对外直接投资。其次,国际人才流动有助于推动对外直接投资中的交易信息获取:通过国际人才跨国流动可以熟悉国际人才流入国的生产企业和销售网络,为流入国投资企业透露商业信息,从而有效促进对外直接投资。最后,国际人才流动有助于推动对外直接投资中的交易契约履行:人才跨国流动在流入国和流出国之间形成的社会网络,能够增强共同信任,防止违约行为的发生,进而有效促进对外直接投资的发展。

图1 国际人才流动推动中国对外直接投资发展的机制路径

2 实证研究设计

在已有研究基础上,本文以2003—2019 年间中国对非洲48 个国家直接投资的面板数据为研究样本,运用面板模型对来华留学生规模对中国在非洲直接投资的影响进行实证研究,并进一步检验了奖学金政策、东道国制度质量的调节效应。最后基于对外直接投资动机、东道国需求结构差异的视角进行了分样本回归。

2.1 计量模型设定

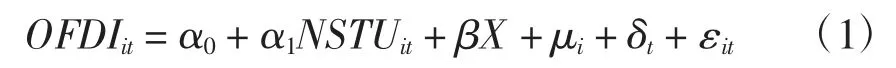

本文借鉴现有的相关文献研究,设定如下固定效应模型对国际人才流动与中国对非洲直接投资的关系进行研究:

其中,i 和t 分别表示国家和年份;OFDI 为被解释变量,代表中国对非洲国家的直接投资存量;NSTU 为主要解释变量,代表以来华留学生数量度量的国际人才流动规模;X 表示一系列控制变量,包括东道国市场规模、基础设施水平、政治稳定性、通货膨胀率以及文化输出水平等;为了排除国家层面和时间层面不可观测的因素对结果可能造成的干扰,进一步控制国家固定效应μi和年份固定效应δt;εit为随机扰动项。

本文进一步检验奖学金政策与东道国制度质量这两种因素,是否会影响国际人才流动与中国对非洲直接投资之间的关系。在式(1)的基础上,分别引入国际人才流动规模与奖学金规模、东道国经济自由度的交互项,具体模型设定如下:

其中,SCHR 代表奖学金规模,ECOF 代表东道国经济自由度。若式(2)和式(3)中交互项的系数显著,即验证了奖学金政策和东道国制度质量的调节作用。

2.2 变量选取与数据来源

2.2.1 变量选取说明

(1)中国对非洲直接投资(OFDI)。本文的被解释变量为中国对非洲国家的直接投资存量。虽然部分文献采用对外直接投资流量来衡量对外直接投资水平,但是中国对世界各国的直接投资并不连续,投资流量为负和零值的情况司空见惯,即使采用一定的处理方式转换,仍然会给研究带来难以估测的影响。

(2)国际人才流动规模(NSTU)。本文的核心解释变量为国际人才流动规模,使用非洲各国来华留学生数量进行度量。

(3)调节变量。为了考察奖学金政策、东道国制度质量的调节作用,采用奖学金学生人数占留学生总人数来衡量奖学金规模,并使用东道国经济自由度对东道国制度质量进行量化。

(4)控制变量。为了控制其他变量对研究产生的影响,本文选取了东道国市场规模、基础设施水平、政治稳定性、通货膨胀率和文化输出水平作为控制变量纳入模型中。其中,东道国市场规模采用东道国GDP 与双边地理距离比值的自然对数衡量;基础设施水平通过每100 人拥有的电话线路数进行量化;政治稳定性采用世界银行公布的各国政治稳定性指数;采用GDP 平减指数衡量通货膨胀率;文化输出水平则通过东道国当年是否设立孔子学院来衡量,设立则取值为1,反之为0。对于各个变量的具体说明见表1。

表1 变量构建

2.2.2 数据来源与描述性统计

基于数据的可得性,本文使用的样本由2003—2019 年48 个非洲国家组成。中国对非洲直接投资数据来源于中国商务部《中国对外直接投资数据统计公报》;非洲来华留学规模、中国政府奖学金政策及规模数据来源于中国教育部网站历年《来华留学生简明统计》;其他控制变量的数据均来自于联合国世界银行数据库。为了避免极端值对研究的影响,文中连续变量均进行了1%的双侧缩尾处理,且后续分析均采用处理后的数据。变量的描述性统计如表2 所示。

表2 变量描述性统计

根据描述性统计结果初步分析,本文共有816个样本量,中国对非洲直接投资的均值为8.683,最大值为13.005,说明中国在非洲直接投资分布比较分散。国际人才流动规模的均值为5.342,最大值为8.618,最小值为0.693,最大值与最小值差异较大,说明非洲国家来华留学生规模存在较大的差异。奖学金规模的均值为39.791,说明将近40%的留学生可以享受到奖学金政策,部分国家奖学金政策覆盖比例高达96%以上。经济自由度的均值为49.424,说明样本的经济自由度水平较高即制度质量较高。同理可以对控制变量进行相应的分析,市场规模的最大值与最小值表明非洲国家市场规模存在明显的差异。文化输出的均值为0.088,说明只有8.8%的非洲国家开设了孔子学院,说明中国对非洲国家的文化输出水平偏低。

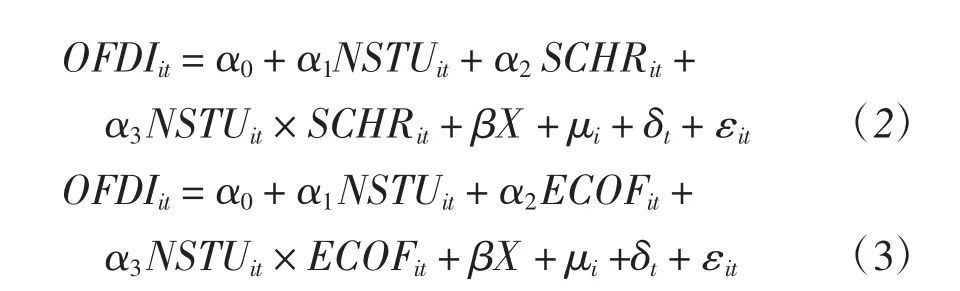

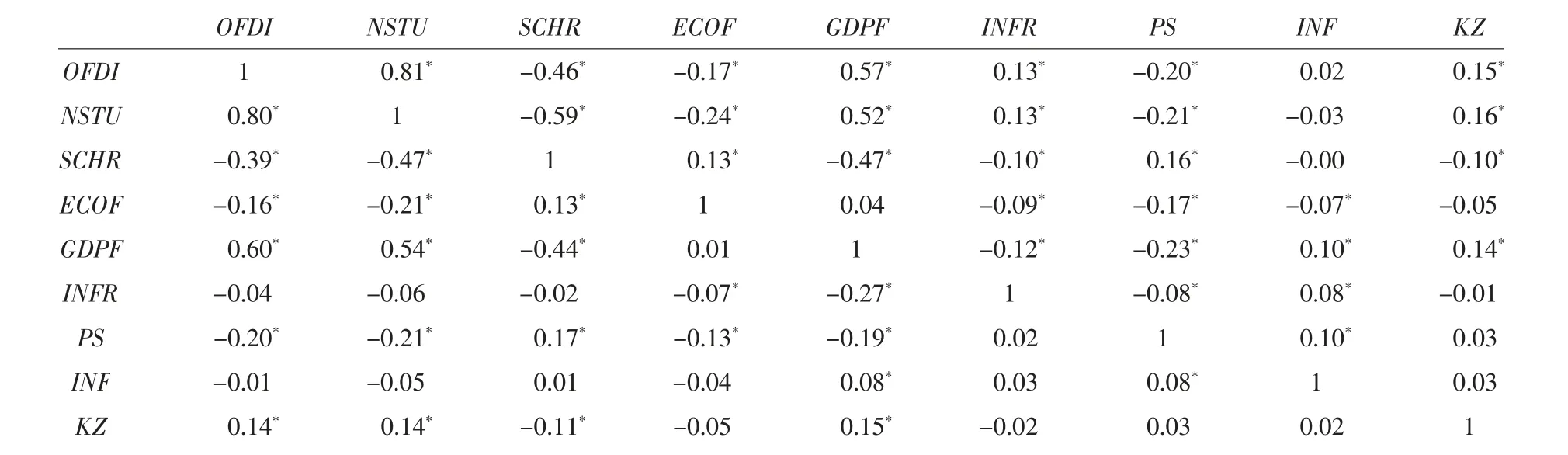

2.3 相关性分析与共线性诊断

在进行回归分析之前,本文对文中变量的相关性进行了检验,将Pearson 和Spearman 两种相关系数一并披露于表3 中。从相关系数矩阵来看,国际人才流动规模(NSTU)与中国对非洲直接投资(OFDI)在0.05 显著性水平下存在显著的正相关。控制变量与被解释变量也存在显著的相关关系,说明模型的控制变量选取具有一定合理性。

表3 相关系数矩阵

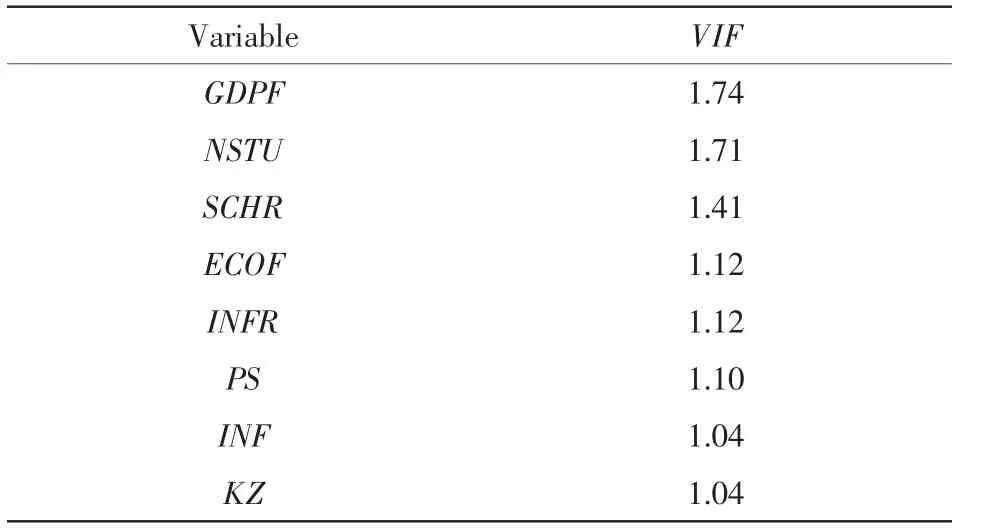

另外,我们也发现控制变量间、控制变量与解释变量之间也存在一定的相关性,从Pearson 相关系数来看,最高相关系数为0.54。为了避免多重共线性对研究的影响,本文进一步采用方差膨胀因子法进行了共线性诊断,结果见表4。表4 中各个变量的VIF 值均小于10,说明文中变量不存在严重的多重共线性。

表4 多重共线性诊断结果

常用的面板数据有混合效应、固定效应、随机效应三种类型,在进行面板数据回归之前,需要对模型的类型进行筛选。通常通过F 检验判断固定效应还是混合效应,由于混合效应没有考虑不随时间变化的难以观测的个体异质性,因此,本文仅通过Hausman 检验判断固定效应还是随机效应,随机效应模型中,个体异质性不与解释变量相关,固定效应则相反,个体异质性与解释变量相关。表5 披露了以模型(1)为例的Hausman 检验结果。Hausman检验的统计量值为34.02,其对应的p 值为小于0.05,故应拒绝随机效应优于固定效应的原假设,因此应当选择个体固定效应。

3 国际人才流动与中国对非洲直接投资影响的回归结果分析

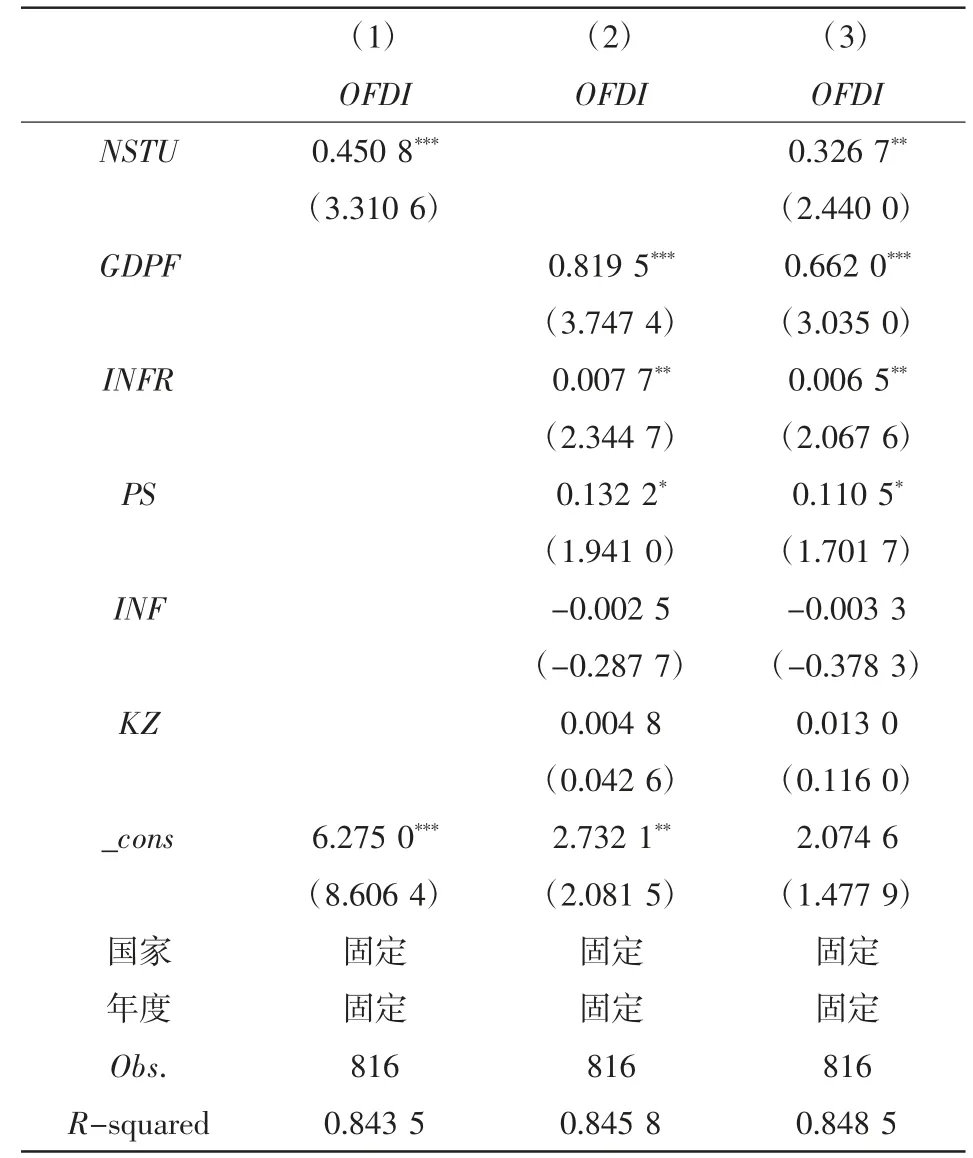

根据上文的检验可知,应采用固定效应模型对模型(1)进行参数估计,并对异方差问题进行聚类稳健标准误的修正。表6 展示了基准回归结果,第(1)列未考虑控制变量对OFDI 的影响,第(2)列中仅含控制变量,第(3)列在第(1)列的基础上进一步控制了其他因素的影响。第(1)和第(3)列结果显示,无论是否考虑控制变量的影响,NSTU 的系数均显著为正,即国际人才流动规模对中国在非直接投资具有显著的促进作用。从模型的解释能力来看,控制东道国市场规模、基础设施水平等因素后,能够更好地解释国际人才流动对中国向非洲直接投资增长的原因。结合第(2)和(3)列来看,除了国际人才交流以外,东道国市场规模、东道国基础设施水平以及政治稳定性也是促进中国对非洲直接投资增长的因素之一。中国在市场规模大的国家进行投资,意味着该国蕴藏着较大的需求能力。基础设施水平和政治稳定性为中国在非洲投资提供了贸易便利和安全保障,有利于吸引中国来非洲投资。东道国通货膨胀率的系数虽然为负但是不显著,文化输出水平虽然为正也不显著,原因是中国与非洲国家的投资大多还是以美元为结算单位,所以OFDI 对东道国货币的浮动并不敏感。另外,现阶段中国对非洲国家的文化输出水平比较低,还未发挥文化输出对OFDI 的驱动。

表6 基准回归结果

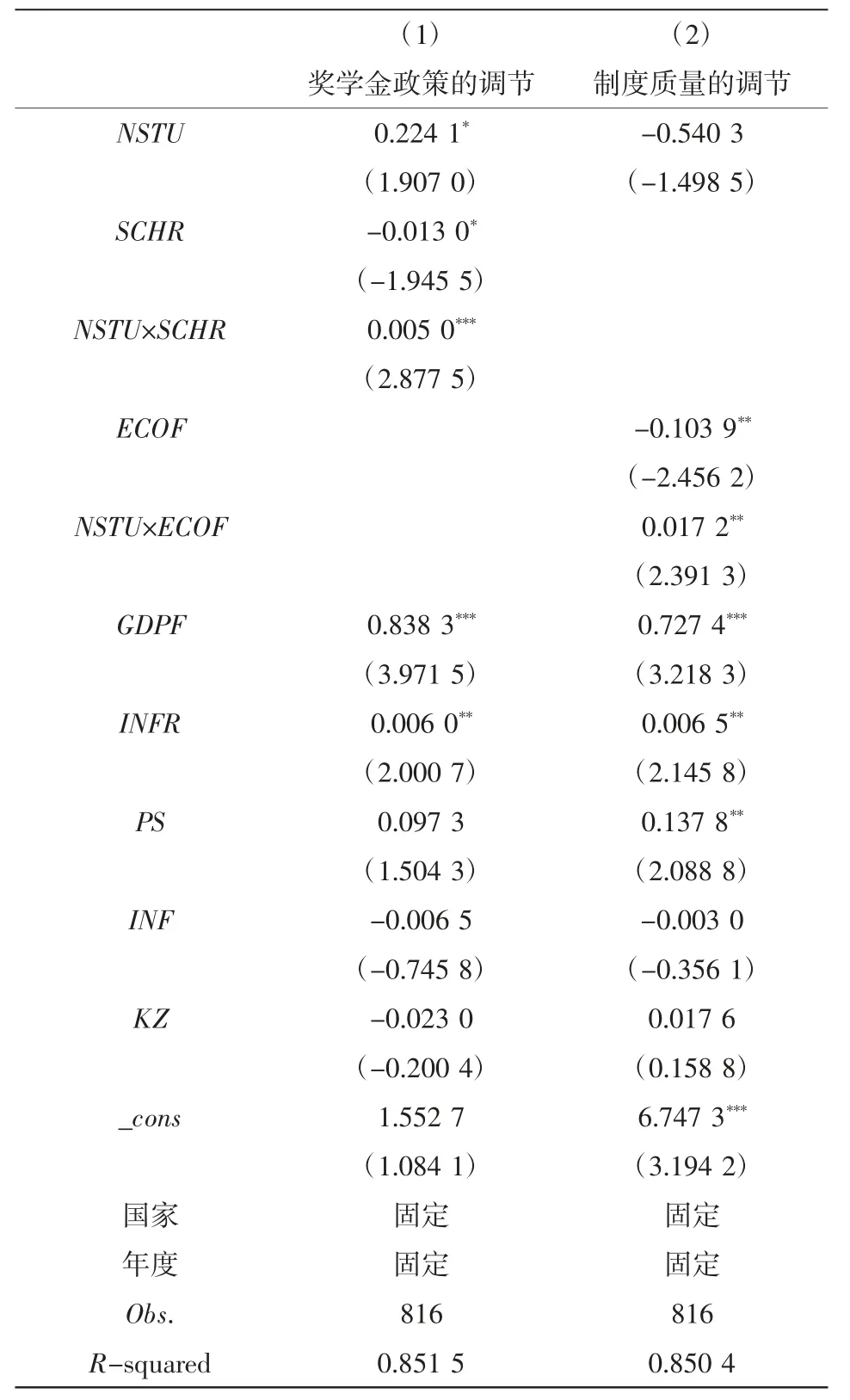

3.1 调节效应检验

上文的基准回归结果证明国际人才流动能够显著促进中国对非洲的直接投资。那么,中国的奖学金政策以及制度质量是否会对上述关系产生调节效应?本文分别引入国际人才流动与奖学金政策、制度质量的交互项,对模型(2)和模型(3)进行估计,回归结果见表7。第(1)列检验了奖学金政策的调节效应,交互项的系数为0.005 0,且通过了1%显著性水平的检验,说明奖学金政策对于国际人才流动带来的对非投资促进效应具有显著的正向调节作用,对来华留学生实行合理的奖学金政策可以更好地发挥人才流动对中国在非直接投资的吸引作用。第(2)列检验了东道国制度质量的调节效应。国际人才流动与制度质量交互项的系数显著为正,说明东道国制度质量也会对国际人才流动与中国对非投资的关系产生正向调节作用,即来自于制度质量高国家的留学生对中国在非直接投资的促进力度更强。在制度质量高的东道国,国际人才有效替代了非洲东道国制度,为中国对非洲直接投资提供了保护,降低了制度风险,从而促进中国对非洲直接投资的发展。

表7 调节效应回归结果

3.2 稳健性检验

为了进一步验证上述回归结果的可靠性,本文主要通过替换核心变量、改变估计方法以及内生性的视角对模型进行稳健性检验。

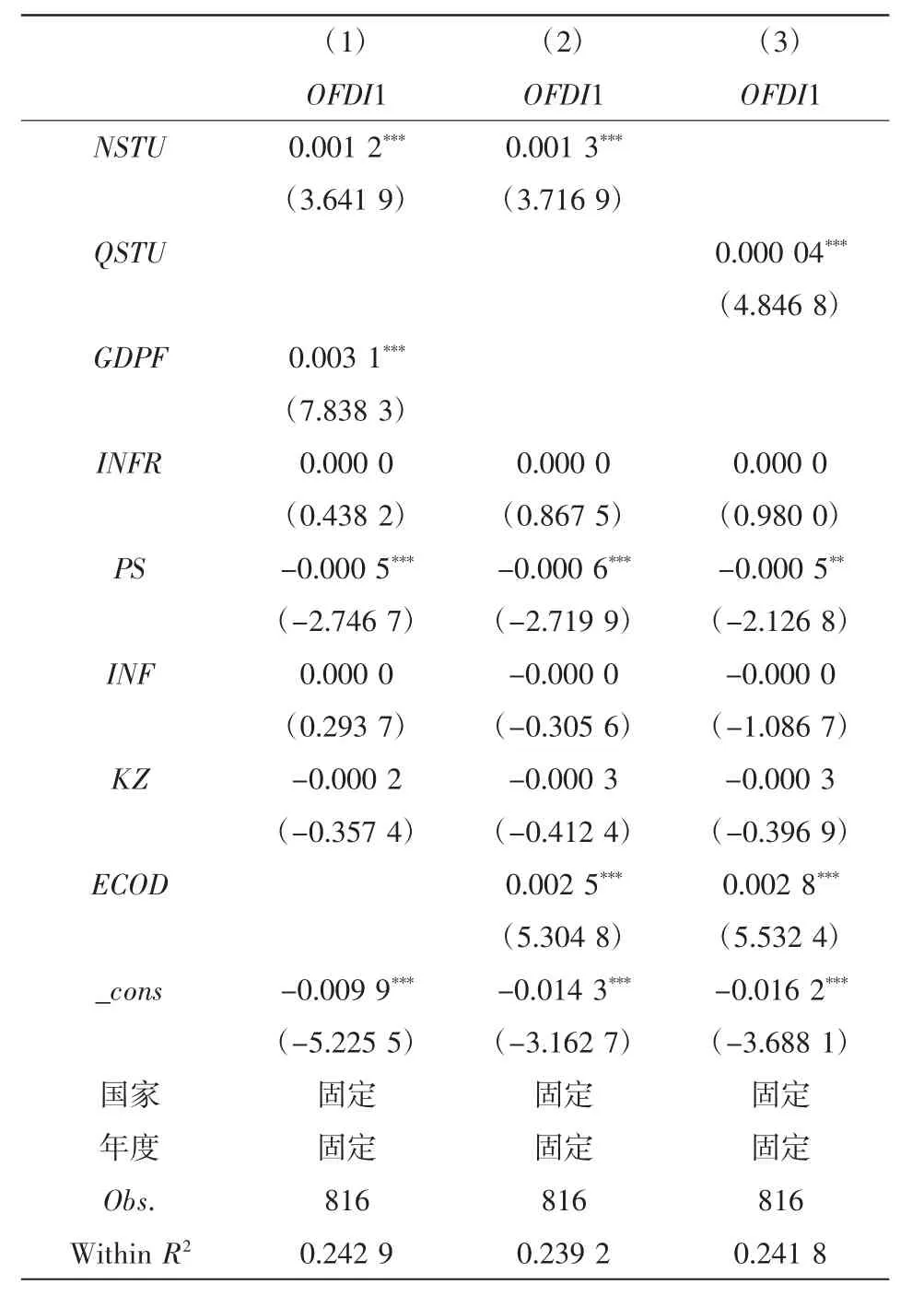

3.2.1 替换核心变量

表8 展示了采用中国对直接投资占中国GDP的比重替换被解释变量的稳健性检验结果,同时在估计方法上采用Driscoll 和Kraay 提出的DKSE 法以避免截面同期相关、自相关等问题对研究的影响[20]。表8 第(1)列结果显示,即使改变了因变量的度量方式,核心解释变量的系数仍然显著为正,国际人才流动对OFDI 的驱动作用不变。第(2)列在基准模型的基础上引入了对外直接投资东道国的人均GDP,用以反映东道国经济发展水平,发现国际人才流动依然显著促进了中国对非洲国家的对外直接投资。同时,ECOD 的系数在1%显著性水平下为正,说明中国OFDI 倾向于流入经济发展水平较高的经济体。表8 第(3)列在此基础上进一步替换了主要解释变量,采用来华留学生质量,即学历生数量占总留学生数量的比重替代留学生数量再次进行估计。QSTU 的系数在1%显著性水平下为正,说明留学生质量促进了中国对非洲直接投资规模。综合上述检验可知,通过替换主要解释变量和被解释变量、增加控制变量以及改变估计方法后,国际人才流动对中国向非洲直接投资的积极影响不变,回归结果始终保持稳健。

表8 稳健性检验

3.2.2 基于内生性视角的稳健性检验

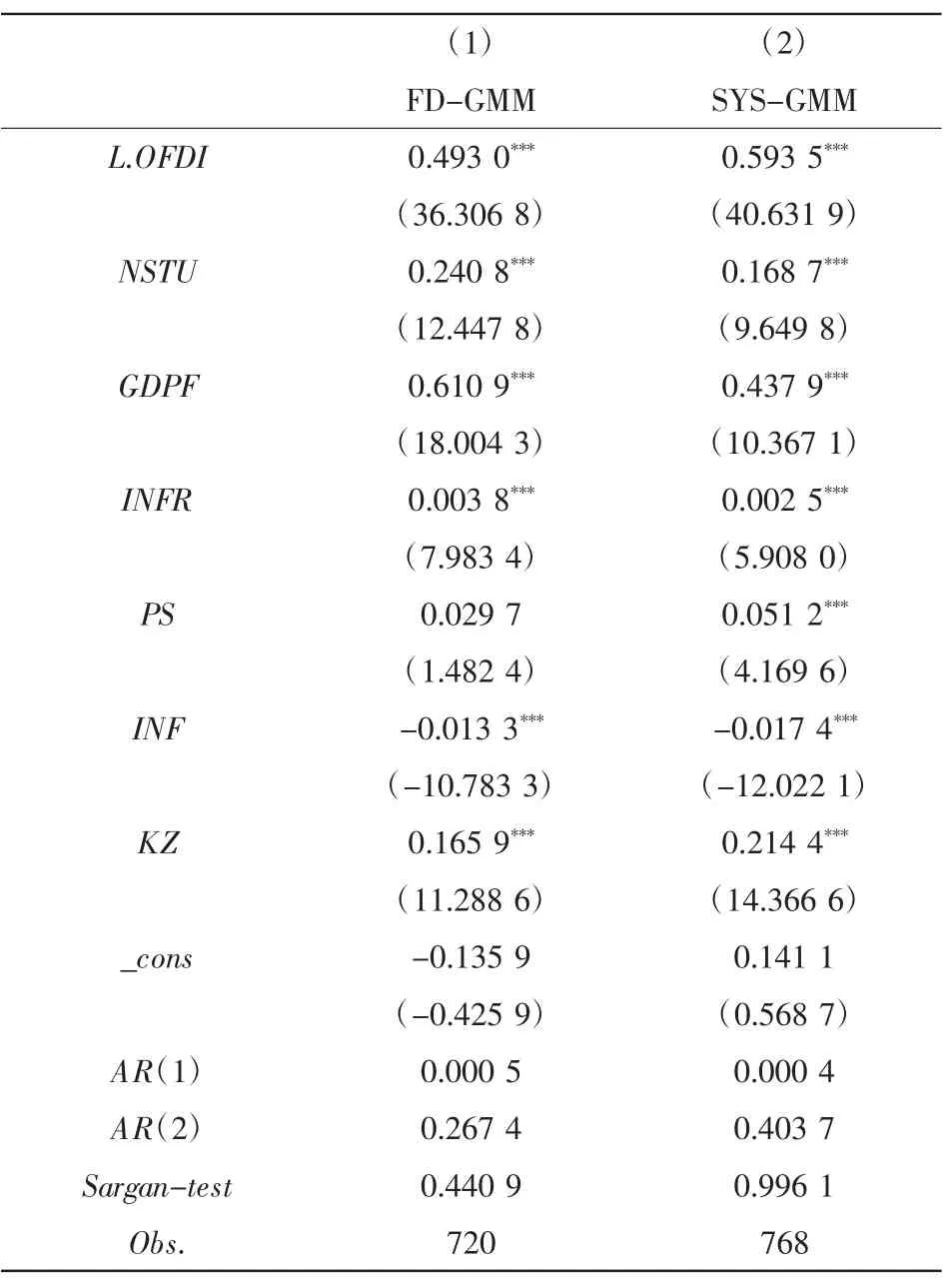

本文的基准回归模型采用的是静态面板估计,但是静态面板回归并不能反映OFDI 的持续性,因此本文在模型中引入了OFDI 的滞后期,采用动态广义矩估计法(GMM)进行参数估计。同时,国际人才流动与OFDI 可能存在反向因果关系,即吸引较多OFDI 的国家来华留学生数量也可能较多。综合上述分析,基准模型中可能存在忽略重要变量以及反向因果等引起的内生性问题,从而导致OLS 估计偏误。因此,本文基于内生性视角构建动态面板模型,采用差分GMM(FD-GMM)和系统GMM(SYSGMM)方法对模型进行稳健性检验。

表9 的估计结果表明,无论是差分GMM 还是系统GMM,OFDI 的一阶滞后项L.OFDI 系数估计量在1%显著性水平下为正,说明上一期OFDI 对当期OFDI 具有显著的积极影响,中国对非洲国家直接投资存在一定的惯性。AR(1)检验的P 值小于0.05,AR(2)大于0.1,说明两个方程均只存在一阶自相关,不存在二阶自相关。Sargan 检验的P 值大于0.1,故不拒绝工具变量过度识别有效的原假设。综合上述检验可知,构建动态面板模型的GMM 估计是合理有效的。从OFDI 的系数估计量来看,在0.01的显著性水平下,考虑内生性后,NSTU 对OFDI 仍然呈现显著的积极影响,验证了模型的稳健性。

表9 内生性视角下的稳健性检验

3.3 分样本回归

3.3.1 基于东道国要素禀赋差异的分样本回归

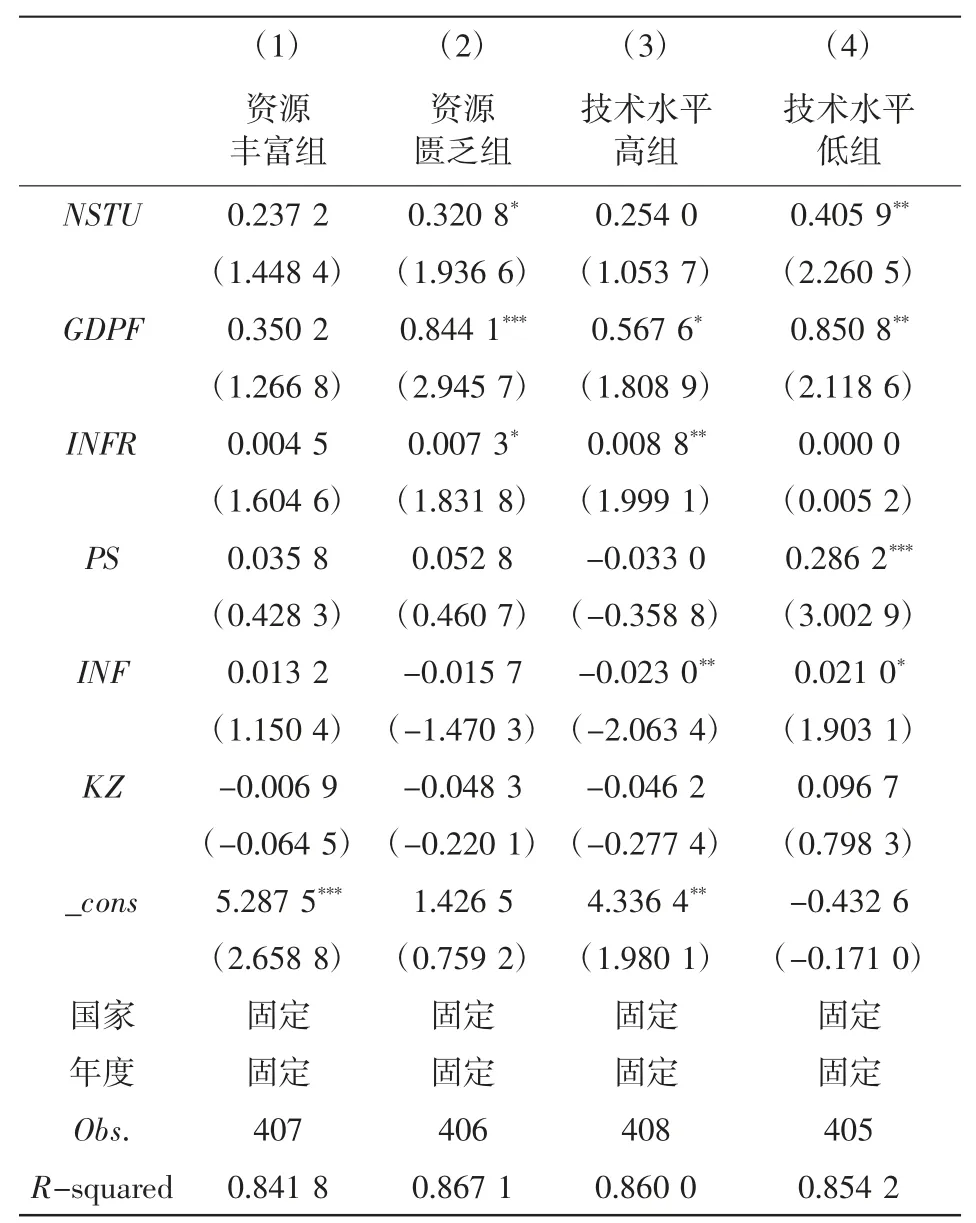

资源获取与技术寻求是中国企业“走出去”的主要原因,因此,本文进一步构建分样本回归对来华留学生带来的中国对非洲直接投资增长效应是否在东道国要素禀赋和技术水平层面具有异质性。首先,本文借鉴现有文献的做法采用东道国矿石及金融产品出口额对资源禀赋进行量化,并根据50 分位数进行分组,高于50%分位数的国家归为资源丰富组,小于或等于50%分位数的国家归为资源匮乏组。其次,本文根据东道国人均GDP 的50%分位数进行分组,将高于50%分位数的经济发展水平高组定义为技术水平高组,低于50%分位数的经济发展水平低组定义为技术水平低组。回归结果如表10所示。

表10 分样本回归结果

由分样本回归结果可知,国际人才流动对中国向非洲直接投资存在东道国资源禀赋和技术水平层面的异质性。第(1)~(2)列展示了根据东道国资源禀赋的分组回归结果,其中资源丰富样本的NSTU 系数不显著,而资源匮乏组的该系数显著为正,证明国际人才流动主要促进了中国对资源相对匮乏组的国家进行投资。同理,第(3)~(4)列为根据东道国技术水平高低进行的分组回归。结果显示,相较于技术水平高的国家,国际人才流动更加促进了中国对技术水平相对较低的国家投资。产生以上结果的主要原因可能是:中国对于资源丰富、技术先进国家的投资水平本就处于较高水平,资源寻求型的直接投资可以缓解母国资源的紧张、技术寻求型的直接投资可以通过技术逆向溢出效应提高母国技术水平,因此不需要依靠国际人才流动驱动;反之,中国对资源稀缺、技术水平较低国家投资水平比较低,需要依赖于国际人才流动的驱动。

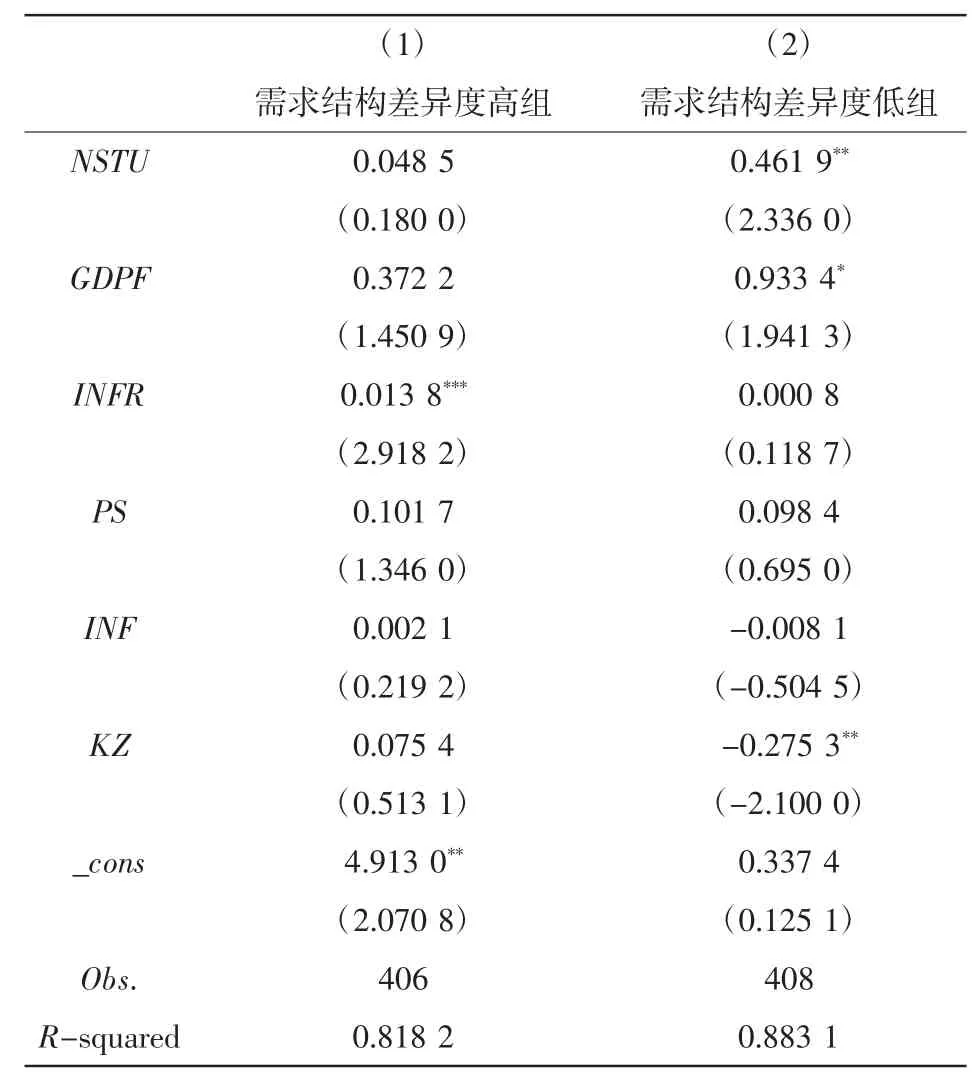

3.3.2 基于需求结构差异的分样本回归

母国与东道国需求结构的差异也可能引起国际人才流动对非洲国家直接投资影响的差异性,因此,采用母国与东道国人均GDP 之差的绝对值来量化两国需求结构差异度,并根据50%分位数分为需求结构差异度高组和低组,回归结果参见表11。第(1)列主要解释变量NSTU 的系数不显著,第(2)列的系数显著为正,说明国际人才流动对中国在需求结构差异度高的国家投资促进作用不显著,对中国在需求结构差异度低的国家投资具有显著的促进作用。可能的原因是中国与非洲国家间的进出口贸易呈现互补特征,比如与中亚地区往来主要集中在资源产品、能源产品以及劳动密集型工业制成品,因此,由贸易带来的投资倾向于流入同类型的国家,反过来又会促进上述国家来华留学,从而引起中国加大对需求结构差异度低的国家投资。

表11 分样本回归结果

4 研究结论及对策建议

本文从国际人才流动的视角,以2003—2019 年间中国对非洲48 个国家直接投资的面板数据为研究样本,运用面板模型对来华留学生规模对中国在非洲直接投资的影响进行实证研究。研究结果发现,国际人才流动规模与质量对中国在非洲直接投资具有显著的促进作用,同时,中国政府奖学金政策以及东道国制度质量均对上述关系产生正向调节效应。在更换主要变量的测度方式以及改变回归模型后上述结果依然稳健。进一步的异质性分析结果显示,国际人才流动对中国向非洲直接投资的影响在资源禀赋差异、技术水平差异、需求结构差异方面具有异质性。当东道国的资源禀赋相对匮乏、技术水平更低以及与母国的需求结构差异较低时,国际人才流动对中国向非洲直接投资的影响更为显著。基于此,本文提出以下促进中国在非洲直接投资的对策建议:

第一,高度重视非洲人才在中国对外直接投资发展中的重要性,加强中非人才交流合作。根据实证结果,国际人才流动对中国在非洲直接投资活动具有显著的促进作用,因此,中国政府以及企业应高度重视非洲人才对中国在非洲国家直接投资中的重要性。中非合作战略的顺利实施,除了依靠免外债务,援助建设学校、医院、公路等基础设施以外,还要重视中非两国之间的教育文化交流。因此,中国政府以及企业对非洲国家加快直接投资的过程中,同时还要积极鼓励非洲人才来华留学,通过了解中国民族文化、语言与风俗习惯等,不断加强中非两国沟通以及文化交流来提高中国对非洲直接投资绩效。

第二,大力促进中国在非洲国家建立和发展孔子学院。实证结果表明,中国对非洲国家的文化输出水平比较低,还未发挥文化输出对直接投资的驱动。除了吸引留学生,开设孔子学院是中国教育交流以及文化输出的重要方式之一。大力促进孔子学院建立和扩大孔子学院对非洲国家来华留学生的奖学金政策,来吸引更多的人才来华留学,从而大力促进中国对非洲国家进行直接投资。

第三,重点吸引资源稀缺型非洲国家的国际人才。本研究表明自然资源丰富的国家不需要通过人才来吸引中国直接投资,而自然资源稀缺的国家会依靠国际人才流动来吸引中国企业对非洲进行直接投资。因此,中国政府要拓宽资源稀缺的非洲国家引才渠道,并通过合理的教学费用以及优惠政策吸引更多的留学生来华学习。