基于新媒体的用户学术搜索需求及其行为特征研究*

黄传慧

(中南民族大学教育学院 武汉 430074)

1 引言

新媒体是基于数字化和网络技术,通过电脑、手机、电视等智能终端,向用户提供信息服务的传播形态和媒体形态。新媒体包括社交媒体、移动媒体、数字媒体、即时通信、智能手机等不同的媒体业态[1],其最大的特点是数字化、互动化和个性化。新媒体的出现打破了传统的媒介环境,迅速成为各个领域拓展的平台,带动了信息、教育、金融、旅游、娱乐等各个领域的快速发展。目前新媒体正加速与人工智能、5G等创新技术的深度融合[2]。

用户通过对新媒体的运用,获取学术信息变得更加高效和便捷。随着微信、微博等新媒体的普及和运用,有的学者通过建立学术微信公众号、学术微博等形式来及时分享最新的研究成果,进行学术交流,其粉丝数量可以达到几十万、甚至超过数百万,产生了巨大的学术影响力,引起了人们的广泛关注。用户搜索行为一直是图书情报领域研究的重要内容,新媒体环境将赋予用户搜索行为新的内涵和研究价值。那么,基于新媒体的用户学术需求和行为动机是什么?他们的学术搜索行为有什么特征呢?与传统媒体环境下的用户学术搜索行为有什么区别?本文主要关注学术微博、学术微信公众号和学术App为代表的学术新媒体,以新媒体的内涵和特征为研究的切入点,从面向用户的视角出发,以需求层次理论、使用与满足理论为基础,结合用户体验理论,构建新媒体环境下用户的学术需求层次模型,在此基础上,把握新媒体环境下用户学术搜索行为的特征。论文旨在从理论层面为学术搜索研究提供新的研究视角,在实践层面推动基于新媒体的学术搜索服务的提升与创新,供相关部门借鉴和参考。

2 文献回顾

为系统梳理国内外有关新媒体在用户行为方面的研究成果,外文文献数据来源于Web of Science、EBSCO、Springer Link等, 以题名或摘要为“new media”“information behavior”“social media”“search behavior”等关键词组合进行检索;国内文献以中国知网、万方、维普三个中文数据库为检索工具,以“新媒体”或者“社会化媒体”+“信息行为”或“信息搜索”为篇名和主题关键词进行检索,发现国内外已有很多基于新媒体的用户行为研究的文献。

从国外文献看,相关领域的研究最早出现在1985年。1996年新媒体在各领域的应用得到极大关注,新媒体在信息服务、信息传播、公共危机管理等领域的研究日益增多。近年来国外新媒体研究热点主要集中在新媒体环境下的信息行为、新媒体应用中的信息传播和知识管理、新媒体应用中的舆情传播和信息安全研究等。如Chu(2010)对学生使用新媒体的行为和媒体意识进行了研究,认为学生虽然是新媒体使用的代表,但是需要结合更多的情境来深入分析学生使用媒体的模式[3]。Kwan等(2015)等通过调研118名大学生的新闻阅读习惯,发现大学生们最喜欢用智能手机的App搜索信息来源,他们搜索信息时最大的关注点是要方便访问,研究结果表明新媒体正在威胁传统媒体如报纸的作用[4]。随着Facebook、Twitter等新型媒体的普及应用,社交媒体研究逐渐成为热点。如Kuehne(2019)分析了加州的城市如何利用Facebook促进居民参与公共事务[5]。Mobarak等(2021)通过统计Twitter与读者人数之间的关系,论证了社交媒体对外科学术文献的重要性[6]。由此可见,新媒体作为国外学者研究的一个新兴领域,正处在一个蓬勃发展的时期。

从国内文献来看,1986年新媒体的概念在文献中出现[7],2000年新媒体研究得到广泛关注,2006年有关新媒体的论文数量显著增加,播客、博客等新媒体的代名词出现,2008年学者们开始关注社交媒体[8]。自此学者们将新媒体、社交媒体与社会诸多领域结合起来进行研究,后来随着智能手机、微信等设备与应用的普及,新媒体在信息服务、信息传播、信息共享、信息素养方面的研究逐渐成为国内学者研究的热点[9]。如查先进等(2015)分析了微博环境下用户的学术信息搜寻行为,认为用户对该行为的态度改变受到信息质量和信源可信度的影响[10];王晰巍等(2016、2017)研究了新媒体环境下用户信息交互行为及其影响因素[11]、微信用户信息共享行为及其影响因素[12];杨刚等(2018)通过调查新媒体环境下的科研信息行为与特征,为知识信息服务者提供信息服务提出建议与对策[13]。

综上所述,新媒体正日益受到国内外学者的关注和重视,新媒体平台以其独特的优势已应用到社会生活的许多方面。但针对新媒体环境下用户学术搜索行为的研究不多,特别是从用户信息需求的角度出发,分析用户学术搜索的行为特征是值得研究的领域。

3 新媒体的内涵和特点

在新媒体环境下用户的需求受新媒体的影响,表现出新的特征,因此首先应分析学术新媒体的内涵和特征,这也是本论文研究的起点和基础,研究内容包括:①新媒体的内涵;②学术新媒体数字化、交互性和学术性等特征分析;③用户学术搜索理念、视域的变化。

3.1 新媒体的内涵

新媒体是一个相对概念,是有别于传统媒体媒介形式的新型媒体。随着信息技术、网络技术的发展和新型媒介的出现,在人们的心目中,新媒体逐渐演变为新兴媒体的代名词。广义上来看,新媒体泛指以数字信息为依托、能够进行信息互动与传播的新兴媒体形式。本文主要关注学术新媒体,所指的学术新媒体是移动互联网环境下学术领域利用新媒体实现学术信息传播与互动的新型媒介,主要包括QQ、微信、微博、学术论坛、学术App等,也包括电子期刊、电子图书、数字图书馆等。

目前,新媒体逐渐成为人们日常交流、信息发布的主要渠道,甚至也成为了图书馆学术资源传播的重要途径。传统媒体环境下,人们习惯学术信息通过纸质学术期刊的发表或学术专著的出版传播。随着新媒体应用的普及,学术信息的传播与交流方式发生了变化,很多专家学者、科研人员等学术用户通过新媒体平台发布学术观点、分享学术成果、开展学术交流。虽然国内外尚未形成统一的新媒体定义,但其本质是以数字技术为基础、以网络为载体的媒介[14]。

3.2 新媒体的特点

相对于传统媒体,学术新媒体具有更大的信息传播范围、更多的信息传播数量、更高的信息传播能力。除了具有数字化、交互性等新媒体特征之外,还凸显学术性这一关键属性。具体来说,学术新媒体的特征如下:

(1)内容的数字化。数字化是新媒体区别于传统媒体最显著的特征,新媒体的信息内容以二进制编码形式进行传递和存储,通过数字化手段实现交流和传递,这也是新媒体的技术支撑手段。

(2)主体的去中心化。在新媒体环境下,每个用户都可以成为一个媒体中心,信息的接受者不再是被动的受众,而是新媒体的使用者和信息传播的参与者,信息的传播方式由传统媒体的单向变成双向或者多向并存。新媒体改变了人们传统的交流模式,成为人们生活、工作和学习中不可或缺的重要工具和渠道。

(3)内容的交互性。新媒体环境下,信息传播主体之间的交互性大大增强,用户获取信息以后,可以通过点赞、评论或二次加工成为信息的发送者,可以和信息发送者以及其他用户及时互动交流,跨越了时间和空间的限制,摆脱了传统媒体的束缚[2]。

(4)学术性。本文关注的学术新媒体作为新型的学术信息获取和交流的平台,学术性是其区别于其他新媒体平台最重要的标志。用户利用学术新媒体进行学术信息的发布、传递、获取和交流,从事学术科研活动,无论从学术新媒体的平台内容还是从功能设计来看,都充分体现了学术性这一鲜明的主题特征。

4 新媒体环境下用户学术搜索需求的理论基础和需求模型

随着学术新媒体网络化和移动化的发展,学术新媒体的影响力在不断扩大。用户因专业、职业、研究领域和个人兴趣的不同,其搜索需求类型各异。为了更好更多地为用户提供多样化、个性化的学术搜索指导,需要深入分析新媒体环境下用户的需求,弄清楚用户的信息需求是研究学术信息搜索行为的基础和前提。新媒体环境下,用户的学术搜索需求是指用户对学术信息资源的内容、服务、形式和载体的期望状态。用户利用新媒体进行学术信息搜索正是为了满足其日益增长的学术信息需求。个体信息需求是用户进行学术搜索的原动力,是有效学术信息搜索产生的基础。因此探究用户的学术需求内容、特征及其动机很有必要。

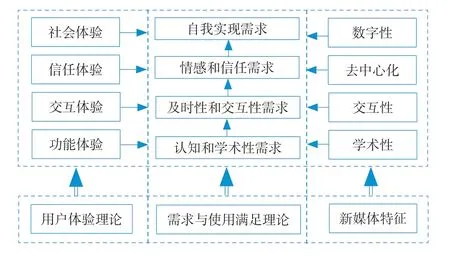

研究内容包括:①从新媒体和用户需求的关系入手,解析需求层次理论、使用和满足理论;②引入用户体验理论,将用户需求与学术新媒体特征相耦合,从用户需求的递进层次把握用户需求的形成过程和演化方向,掌握用户需求的动态演化规律,构建基于新媒体的用户需求层次模型。

4.1 用户学术搜索需求的理论基础

用户的搜索行为源自其信息需求,需求是个体主观愿望与现实之间存在差异导致内部失衡而产生的匮乏状态,是由用户个体内部对现状的不满足和追求满足感两个因素共同决定的,用户个体内部产生的主体自动平衡倾向是产生需求的根本原因。

(1)需求层次理论

根据美国心理学家Maslow的需求层次理论,用户的学术信息需求是一个从潜在需求到显性需求、从低层次需求到高层次需求不断演化渐进的过程[15]。在图书情报领域,除了Maslow的需求层次理论,经典的信息需求理论还有Taylor在1968年提出的信息需求理论和Wilson在1981年提出的信息需求类别分析。Taylor提出了用户信息需求的四个特质水平:本能的信息需求、意识的信息需求、正式的信息需求和妥协的信息需求,这四个层次是一个连续的统一体,层次依次从低到高[16]。Bruce指出Taylor的信息需求理论为深层次理解用户学术搜索的成因和动机奠定了基础[17]。Wilson认为用户需求的研究应该放在特定的情境中进行分析,用户所处的各种社会情境环境将影响用户是否有需求产生[18],用户的认知变量、生理变量和情感变量相互作用,进而影响用户的信息搜寻行为。

(2)使用与满足理论

使用与满足理论是传播学中受众行为的经典理论,它站在受众的立场上,通过分析受众对媒体的使用动机和获得需求满足来考察大众传播对用户带来的心理和行为上的效用。使用与满足理论研究者众多,其中美国社会学家Katz 被认为是使用与满足理论的主要代表人物之一。Katz 于1974年发表了《个人对大众传播的使用》等论文,并与 Blumler 一起出版了《大众传播的使用》一书。Katz将使用与满足理论概括为由五个相互关联的环节构成的连锁因果反应,即“社会因素+心理因素—媒介期待—媒介接触—满足需求”,提出了使用与满足过程的基本模式[19]。鉴于使用与满足理论是用户行为中成熟的理论,且具有应用成功的实践基础,大量研究文献也证明了该理论在新媒体研究中的普遍适用性,因此本文将其引入用来分析新媒体环境下的用户学术搜索行为,有利于深入剖析用户的需求差异。用户使用新媒体以后,无论需求是否得到满足,都将影响其后续对媒体的使用选择行为,不同程度上改变用户对新媒体的期待。

4.2 新媒体环境下用户学术搜索需求层次模型

在实体图书馆中,馆藏资源的种类、范围和数量是图书馆用户需求的主要内容。但是在新媒体环境下,用户的需求不仅仅局限于获取学术信息资源,更多的是服务形式的多样化、便利性和服务内容的丰富性等延伸需求,所以必须从用户体验的角度,去深入剖析用户的实际需求[21]。本文在已有研究的基础上,结合用户体验理论,将用户体验维度与学术新媒体特征相结合,形成学术新媒体用户需求层次体系,如图1所示。用户体验是指用户在感知学术新媒体信息服务过程中建立的主观心理感受,主要包括功能体验、交互体验、信任体验和社会体验等维度。新媒体环境下用户的需求也可表示为表层、中层和深层的需求结构,当低层次的需求得到满足以后,更高层次的需求将产生激励的效果,追求更高层次的需求是用户产生行为的动机。同时,用户各种层次的需求不是固定不变的,而是相互叠加、相互关联,随着外界条件和环境的变化而变化,也可能多种需求并存,每个层次的需求不会因为高层次需求的满足而消失。

图1 新媒体环境下用户学术需求层次模型

5 新媒体环境下用户的学术搜索需求内容分析

本文从用户认知的角度出发对新媒体环境下用户的信息搜索需求进行研究,强调的是以用户为中心[21],信息需求是用户信息行为研究的重要内容,信息需求与用户的其他需求有所不同,更多地表现为不可知性。

5.1 认知和学术性需求

现有研究认为信息需求是用户信息搜索行为的起始状态,用户只有感知到自身的知识需求才会激发相应的信息行为。用户使用学术新媒体,首先关注的还是媒体信息的学术性,如关注某个学术名人的学术微信公众号、学术微博,经常性地下载这位学者的学术论文。很多学者也愿意及时地在自己的学术微信公众号共享最新学术研究成果。用户通过下载、阅读这些学术论文,给作者点赞、留言来与作者交流、探讨,拉近了和作者的距离。用户通过与作者成为社交媒体好友,方便在后续研究中与其保持联络,因此认知和学术性是用户的首要需求。

5.2 及时性和交互性需求

随着新媒体的发展,用户之间可以及时便捷地交流和沟通,摆脱时间和空间的限制。用户利用微信、QQ等可以实时地在线互动,极大地方便了用户之间的交流。当用户的学术性需求满足以后,用户自然会对学术信息资源产生及时性和交互性的需求。

5.3 情感和信任需求

情感和信任需求是用户内心较为深层次的需求表达,表现为用户的社交体验,包括用户的信息搜索积极性和心理期待。在新媒体环境下,用户可选择的信息渠道种类繁多,既可以选择微信、微博、QQ等App等,也可以选择电子期刊、电子图书等。不同新媒体的信息形态直接影响用户的阅读感受和视觉感官,每一种信息渠道都有自己的优势和特点,用户可以根据自己信息目标的差异选择不同的信息渠道。用户追求的不只是信息内容,也更加关注情感和精神层面的感受,包括对新媒体的安全感、愉悦感、自由感和忠诚度等方面。

5.4 自我实现需求

用户的自我实现需求主要包括社会认可需求、社会自我实现需求和社会联系需求等。用户通过学术论文发表、专著出版等形式,向社会贡献有价值的观点和知识,期望学术圈的其他用户或同行认可自己的学术能力、专业知识和水平,赢得社会承认和尊重,实现自己的学术价值。同时,用户也期望通过新媒体找到和自己学术研究志趣相投的同行,并期望经常和学术圈保持联系,便于学术交流和相互学习,形成自己的学术关系网络。

新媒体环境下,用户的学术搜索需求呈现动态变化,既受社会环境变化的影响,也受自身认知水平发展的制约,是一个具有内在结构和外部联系的需求体系。

6 新媒体用户学术搜索行为特征

本节在用户需求层次模型的基础上,分析用户的学术搜索行为特征。用户学术搜索行为的过程包括用户对信息的浏览、阅读、复制、粘贴等直接反映用户思考的具体活动,也是用户对学术信息的知识内化过程。新媒体环境下用户的学术搜索行为范式正在发生巨大变化,研究以高校科研工作者为例,对学术用户搜索行为进行分析发现:

(1)对信息资源的学术性关注是用户搜索行为最显著的特征。从用户对学术信息资源的关注点来看,排在前四的关注点分别为:权威性、时效性、相关性和真实性,这一特征与用户的需求层次相吻合,同时说明用户对新媒体学术信息资源的要求和期望值也越来越高,而且呈现个性化趋势。这是因为在新媒体环境下,社会对用户的学术科研活动质量和效率期望值越来越高。

(2)在新媒体环境下,用户之间进行学术探讨交流时,相比面对面的正式交流方式,更愿意通过QQ、微信、微博、E-mail等新媒体平台进行非正式交流。用户通过添加好友、加关注、发朋友圈、点赞等行为拉近了彼此之间的心理距离,增加了相互的了解和信任。新媒体已成为用户之间进行学术思想交流和学术信息资源共享的重要平台,这是因为新媒体比传统媒体具有更好的及时性、交互性,以及低门槛等诸多特性。

(3)从学术信息资源使用偏好来看,发现用户获取信息资源的新媒介主要有电子期刊、电子图书、博客、论坛、微博、微信 6 种。电子期刊的使用频率最高,其次为电子图书,然后是博客、论坛、微博、微信等。新媒体结合网络技术、数字技术、互联网,通过电脑、手机等终端向用户提供信息,用户的学术搜索行为更加广泛和智能[13]。可见用户对新媒体学术信息资源的偏好程度明显高于其他类型的信息资源。

(4)用户使用学术信息资源的频率与用户所从事的专业有关。如理工农医类与人文社科类用户对各类学术信息资源的使用频率分布基本一致,但艺术类用户对新媒体资源的使用频率与总体有偏差,对博客、论坛、微博、微信的使用频率高于总体。这可能与用户的艺术类学科特点有关,用户需要更多地使用视频、动画、图片等多媒体资源。可见,用户选择使用新媒体资源与学科类别和专业有关。

(5)新媒体环境下,用户对信息资源的阅读处理方式呈现碎片化的趋势。用户期待通过新媒体平台获取直接可利用的科研信息资源,期待省略烦琐的信息筛选过程,这恰恰给图书馆利用新媒体平台进行信息服务带来了机遇和挑战。

新媒体环境下,用户对图书馆的服务提出了更多更高的要求,用户的需求已发生了很大的变化。目前国内很多图书馆特别是高校图书馆已开展新媒体信息服务,建立了官方微博、微信公众号和移动客户端,投入大量的资金和人力来开展新媒体服务与运营。本文通过构建新媒体环境下用户的需求层次模型,把握用户的需求内容,解析用户学术行为特征,不仅可以帮助学术用户更有效利用新媒体进行科研活动,而且可以为图书馆等相关部门制定信息服务措施提供参考,从而提升新媒体平台的服务质量和服务效果,提高用户满意度。

(来稿时间:2021年5月)