乡村振兴背景下图书馆参与乡土文化遗产保护研究*

常 青 杨武健

(浙江农林大学图书馆 杭州 311300)

乡村振兴是国策,是解决城乡二元结构,推动城乡融合发展的战略举措。乡村振兴战略的核心内容可概括为:“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。除了经济发展、科技创新、环境保护、乡村治理能力提升之外,文化资源也对乡村振兴起着重要的作用。乡土文化遗产(包括乡村文化遗产、村落文化遗产)是文化资源的核心资源,对其进行挖掘、整理、保护与传承已经成为评价乡村生活富裕的条件之一。

遗产保护与文化传承,是当前图书馆关注的焦点及今后工作的发展趋势。研究认为当下县域及乡镇(村)基层图书馆的工作内容应当依托距离空间和环境地域优势,以新媒体为载体,从内部向外部延伸,创新“活化”自有“媒介”资源,直接参与教育、经济、科技、文化社会服务。图书馆应改变“信息孤岛”现状,积极主动创造空间场景,进一步“参与式”走出去,面向乡镇(村、社区),参与“乡村振兴”大循环。本文聚焦的问题是乡村振兴大背景下图书馆参与式乡土文化遗产保护研究,关键在于“参与”模式和行动技术路线,保护包括“保护”与“传承”两个方面。文章探讨了图书馆“参与式的概念”(亦称“参与式图书馆”)、“参与式的路径”与“参与式的模式”等具体问题。

文中所指的图书馆是县域及乡镇(村)级基层图书馆(室),农家书屋(学堂),但也不排除图书馆联盟和组织体系的支持与分级保障。据统计,浙江省县级以上公共图书馆有98家,县图书馆乡镇分馆有557家,农家书屋约25 000个(全国约60多万个),新农村文化礼堂累计建成6 527座,基本实现乡镇综合文化站和村级活动室的“全覆盖”[1]。乡土文化是农耕大国的文化之根,我国农耕文明历史悠久。乡土文化遗产是藏有乡土文化印迹的古遗址、先人留下来的富有历史特征与区域特性的建筑、工具、技术、乡俗等,包括物质文化和非物质文化,有学者称之为“第三类遗产”,即乡村文化遗产或村落文化遗产。简单地讲,乡村文化遗产以农村农事、生活为核心,涉及居住、手艺、养殖、耕作、节假日、休闲及娱乐等多方面的内涵,具体有:乡土建筑、民风民俗、手工艺技术、养殖技术、耕作技术等。《过去的乡居生活》一书,选取浙江武义县全域传统民众生活片断或场景,通过图片形象化和文字具体化来记录并保存乡居生活,分为农事、行业、饮食、生活、娱乐及店铺等六大类,列举了100多个具体的乡居生活场景,还原了过去乡居生活的原貌[2]。

由于城镇化的快速发展, 2000年至2010年十年间中国有90多万个古村落消失,即每天约有250个古村落消失。作家冯骥才曾说:“每座古村落都是一部厚重的书,可是没等我们去认真阅读它,在城市化和城镇化的大潮中就消失不见了。”社会学研究者认为,“空壳化”、“闲暇的无意义感”和“一种价值观的转换及由此产生的彷徨与混乱,成为当前农村文化失调的各方面不良表现的深层基础”[3]。为进一步探讨图书馆在参与乡土文化遗产保护和传承中的作用,“互联网+新乡贤+乡土文化场所”的创新保护模式为图书馆提供了思路与启发。乡土文化遗产是乡村精神栖息地,保护和传承乡土文化就是保护文化之根和文化多样性,文化自尊、文化自信是乡村振兴的精神之柱。

1 图书馆参与乡土文化遗产保护的理由

从一定意义上讲,图书馆不仅是文化遗产,也是一种文化的象征物。加拿大为保护文化遗产,结合居民休闲、运动,专门设计了一个遗产步道(heritage trails),当中有一个节点就是连接社区图书馆,完美地把图书馆与遗产点串联成一线,放进历史的视野。图书馆参与乡土文化遗产保护与传承,和其与生俱来的文化基因有关。此外,我们还可以从政策法规和图书馆、书店两个维度理解其参与的理由。

1.1 政策法规维度

国务院《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》明确规定历史文化名村、传统村落、少数民族特色村寨、特色景观旅游名村等自然历史文化特色资源丰富的村庄,是彰显和传承中华优秀传统文化的重要载体。应统筹考虑保护、利用与发展的关系,努力保持村庄的完整性、真实性和延续性。切实保护村庄的传统选址、格局、风貌以及自然和田园景观等整体空间形态与环境,全面保护文物古迹、历史建筑、传统民居等传统建筑。尊重原住居民的生活形态和传统习惯,加快改善村庄基础设施和公共环境,合理利用村庄特色资源,发展乡村旅游和特色产业,形成特色资源保护与村庄发展的良性互促机制。《中华人民共和国公共图书馆法》第二十四条规定:“公共图书馆应当根据办馆宗旨和服务对象的需求,广泛收集文献信息;政府设立的公共图书馆还应当系统收集地方文献信息,保存和传承地方文化。”基于上述政策法律,我们可以充分认识到图书馆具有参与乡土文化遗产保护的义务,义务是不能放弃的,保护形式则需要不断地创新。

1.2 图书馆、书店践行“参与”的维度

江浙是藏书楼众多的地域,浙江宁波“天一阁”是著名的藏书楼,建于明中期,以地方志收藏为特色[4]。另一个藏书楼是位于南浔古镇的嘉业堂。嘉业堂藏书楼是中国近代建成时间最晚、藏书最多的著名文化宝库,累计藏书60万卷[5]。藏书楼实际就是古代、近代的图书馆,它与现代图书馆的一个重要区别是重藏轻用,不对公众开放,只供私人阅读。从历史视角看,这两座著名的藏书楼,都远离闹市区。不管是天一阁的地方志收藏,还是嘉业堂所在的名镇位置,都存有共同特征“乡愁”。藏书者出于对地方乡情文化的了解,愿意在这片熟悉、眷恋的土地上,用藏书形式表达对家乡的挚爱。

图书馆与书店有着天然的联系。南京有一张文化名片:先锋书店。近年来,先锋书店钱晓华先生怀揣“乡愁”,先后在乡村(镇)开设 “云夕图书馆”(浙江桐庐)、“惠山书局”(江苏无锡)、“碧山书局”(安徽黄山)、“陈家铺平民书局”(浙江松阳)、“厦地水田书店”(福建屏南)。此外,笔者在调研时还注意到南京江宁双范村的“商量书房”、钱家渡的“学习堂”、“猫的天空城”概念书店(周庄店、同里店)、河南信阳郝堂村的叶楠白桦文学馆等书店与文学馆。从一定意义上说,这些图书馆、书店、文学馆都是践行文化和旅游融合发展战略,在乡村振兴背景下参与乡土文化遗产保护与传承的实际案例。

2 参与式模式构建

2.1 图书馆 + 参与

文章通过中国知网数据库检索,发现主题为“图书馆参与式”“参与式图书馆”的文章分别是878篇和1 797篇,时间跨度大,近三年的记录有135篇和260篇(检索截止时间为2021年2月7日)。由此可知,“图书馆参与式”(“参与式图书馆”)一词不是新鲜词汇,尽管其结构不一致,但是其含义是吻合的。笔者通过阅读相关文章内容,发现“参与式图书馆”的论文与本文内涵完全不同。现有绝大多数文章讨论的“参与式”问题,是面向图书馆的“参与”,如社会力量参与公共图书馆管理研究与高校图书馆学科服务平台用户参与行为研究等。本文所讨论的“参与式”是包括图书馆在内的,面向具体外部对象“乡土文化遗产的保护与传承”活动的“参与”。本文新意在于“参与式图书馆”不仅是一个维度,也是一种路径,在传统遗产保护主体模式上增添“图书馆”主体,是对参与“保护与传承”活动模式的改变与修正。

说到参与式模式(概念见图1),《参与式博物馆——迈入博物馆2.0时代》一书,为研究激发了灵感,第三章“从我到我们”较详细地阐述了书中主要观点。书中还有一个特别的概念——社交实物,它能够带动社交体验,同时也是观众交流的内容所在。两个陌生人之间如果对某些特定物品有着共同的兴趣,产生共振,就会形成交流,人们把文化机构作为一个探讨其展示内容的交流平台,这样的文化机构不再是为“某人、某事、某物”而建,却是为了观众所建,真正回归到了文化场馆当初建设的一个核心点上来了[6]。《传统的发明》一书曾谈到“被发明的传统”话题,这是社会学家和人类学家热衷的话题。他们认为发明传统本质上是一种形式化和仪式化的过程,其特点与过去关联,被发明的传统通常是由已经分开或私下接受的规则所控制的实践活动,具有一种仪式或象征特性,试图通过重来灌输一定的价值和行为规范,而且必然暗含与过去的连续性[7]。“参与式”隐含着这方面的意思,例如策划一个参与式方案,相当于一个“被发明的传统”。

2.2 参与式模式构建

参与式模式通过确定“社交实物”,带动社交体验,达到“共振”效果和预期目标。参与式模式构建是以“参与”为核心而展开的构建要素、影响因素、保障措施的框架讨论。

2.2.1 构建要素

乡土文化保护与传承的参与式模式构建的要素是什么?一是保护与传承的客体,保护和传承的具体内容对象;二是由谁来保护?这里可以分为直接和间接两种,包括参与者在内所有人,图书馆作为参与者,也身在其中;三是保护需要的环境和条件,即外部环境,包括自然、社会、经济、文化的环境。因此,研究选择乡土建筑的保护与传承为题,具体以乡土特色建筑为对象;房屋所有权人、文物保护机构、图书馆、旅游者共同参与为主体;在法律、法规框架下,通过科学的保护规划、适当的补贴机制、健全的保护机构等外部环境保障,图书馆设计构建一个“社交实物”(比如砖瓦图案赏析与拼图),展开参与式保护与传承活动。

2.2.2 影响因素

乡土文化保护与传承的参与式模式影响因素究竟有哪些?其一,从参与式保护主体观察,认识、态度是第一位的。对保护意义的理解,将直接影响保护的行为,如无锡惠山118座祠堂的保护,十多年来都没有吸引人注意,只有当它与“文化”“家风” 结合,才变得更有文化价值。其二,参与人的影响。参与者的性别、年龄、职业、文化水平、兴趣爱好、参与方式等等,都将直接影响参与过程中的互动、交流、共振。事实上,有些因素是可控的,又有些因素是不可控的。其三,参与项目设计的内容和形式是否与参与对象匹配,能否让参与者很好地理解、融入,也将直接影响活动效果。其四,参与式项目主持人控制和协调能力的影响。图书馆参与式展开的项目,有一个特点是参与式主体是多元的,即使是在主导型模式中,也不是一成不变,这种模式对项目主持者要求较高,在新环境下对馆员素质和能力提出了新的要求和挑战。

2.2.3 保障措施

乡土文化保护与传承的参与式模式保障措施,主要包括法律法规为主的制度性保障,村民文化自信、文化自觉的软件保障。乡土文化保护与传承具体保障措施主要有:一是人力资源保障,基层图书馆要重视培养乡土文化保护与传承的骨干(可以考虑义务馆员),发挥基层馆员家乡意识强的优势,深入保护与传承的专业训练。同时,活动也需要人力投入,适当的人员配备也是条件之一;二是参与性目标选择,即“社交实物”。目标要明确、具体,图书馆要在收集乡土文化文献的同时,关注乡土文化保护与传承的问题和难点,精准定位,抓住时机开展参与式活动;三是参与性经费落实,图书馆要借助文化专项基金,积极申报各级课题项目(包括合作申报),还可以通过争取企业或其他机构赞助的方式获得资金;四是时间保障,参与性保护与传承活动,需要时间成本,所以,合理安排时间,也是保障之一。此外还有外部专家支持、舆论保障、各部门协调或联动保障,等等。

3 参与式的路径

参与式的路径有许多,这就需要仔细调研、观察与分析找出与研究匹配的路径。互联网时代要学会大数据思维,在各类新媒体平台上做文章,或顺势而为,或颠覆,要善于发现“风口”,创新路径,这恰恰是保障参与效果的关键一步。

3.1 参与式路径现状

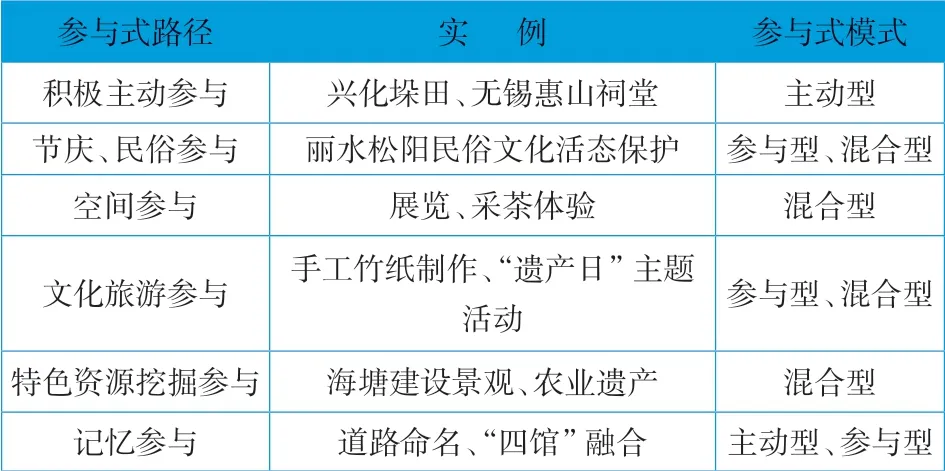

我们通过文献研读和周边乡村田野走访调研[8],将目前乡土文化遗产保护与传承的技术线路归纳如下:

调研中,有一种现象值得深思,即传承的逆向性。美国人类学者米德提出人类文化的传承分为前喻文化、并喻文化和后喻文化。前喻文化是纵向传承(农业时代的前辈向后辈),并喻文化是横向传承(工业时代的相互平行),后喻文化是逆向传承(后工业时代的年轻人向前人)[9]。乡村文化中表现出新业态、新空间,许多包含着后喻文化的特性。这种传承变化是一种颠覆性的新动态。为此,研究在分析现状的基础之上,提出六种可行性路径。

3.2 参与式路径

3.2.1 积极主动参与

图书馆应从认知开始,主动发现、积极参与。如“江苏兴化垛田传统农业系统”于2013年被农业部列为首批中国重要农业文化遗产(China—NIAHS),2014年被联合国粮农组织列入全球重要农业文化遗产(GIAHS)名录。据悉,垛田是江苏第三次全国文物普查时的新发现(当时名为“兴化垛田”),2011年12月被江苏省政府确定为第七批省级文保单位。这么一大片垛田,历史其实已经很悠久,这个一直存在的农业遗产景观,现在确定遗产名称为“江苏兴化垛田传统农业系统”,为什么今天突然倍受青睐?其实这是一个认识逐步提升的过程。从“兴化垛田”到“江苏兴化垛田传统农业系统”名称的变化,可以度量出人的认知深入。由此可见,图书馆要参与乡土文化遗产的保护与传承必须从认识开始,要学会发现周边的农耕之美、景观之美、生活之美;要了解图书馆的收藏,感受馆藏的文化价值。如何提高认知水平?这就需要在调查研究、文献收集、整理的基础上,进一步深入田野,走访村民,以提升“经验质感”。这些工作都涉及馆员的工作能力,需要资金保障支持。

3.2.2 节庆、民俗参与

节庆、民俗参与不缺席。文化,简单地说就是一种生活样式。农事与自然、节气关系紧密。过去有句话,叫作“靠天吃饭”,究其原因是当时社会生产力薄弱,这也一定程度上反映了自然力量的强大。农民们为了一年的丰收,数千年来逐步形成多样的习俗,包括祈福、防灾、去病,还有生活中的婚丧嫁娶等。通过观察、研究,我们可以发现中国文化最有特质的部分。乡土文化融合儒家文化和各类宗教文化为一体,形成了独特的文化内容,有语言、戏剧、民歌、风俗及各类祭祀活动,有饮食、服饰、娱乐、节庆习俗等,保护与传承就是把其中最有特质的优秀文化发扬光大。研究提出“节庆、民俗参与不缺席”,不等于每一个节庆,每一项民俗都参与,而是应当让乡村里的节庆假日,有图书馆的“身影”。“图书馆参与”最重要的是把握机遇、抓住机遇、创造机遇,提升图书馆参与度。

浙江省丽水松阳县民俗文化的盘活是一个特色案例。松阳自古民风淳朴,旧县志记载“俗尚节俭,不事奢华”。习俗内容丰富,生产习俗、饮食习俗、婚嫁习俗、祭祀习俗、岁时习俗等在民间广泛流传。此外,还有少数民族的畲族习俗、客家习俗等,以及在民间活态传承的工艺、传统曲艺以及特色民俗。由于政府支持和相关部门积极打造,松阳已经达到乡乡有品牌,村村有特色民俗的目标,在传承乡土文化遗产的同时获得了经济收益,深受百姓喜爱,助力了乡村振兴。

3.2.3 空间参与

空间是图书馆的优势,这里的“空间”不仅仅指图书馆内,还包括图书馆外。馆内,图书馆采取举办各种活动的方式,比如策展,包括临时展和常规展等作为参与路径。馆外,当下的阅读推广已经“走出去”,走到大众身边,图书馆在其中起着推动作用,这算是成功经验。再者,许多县、乡、镇馆都会送书下乡,或办起流动书屋,这也是有意义的举措。参与式项目的设计,必须要有宽阔的空间感、场所感。

以“茶”为例,进一步阐述外部空间概念。浙江是一个鱼米之乡,也是一个茶乡,下塘可以捉鳖,上山可以采茶。《龙井问茶》一书中,一段段对话,一幅幅图片,勾画了一个个空间。我们调研走访龙井村、翁家山村、梅家坞,与茶农谈茶事,忆茶情,映射在脑海里都是一幅幅优美的画面,研究发现,这里每一个场景,都可以找出设计的参与对象[10]。我们也探访过南京金陵大茶园(黄龙岘),一个以茶为主题的美丽乡村,探讨过乡村振兴时代茶园建设的新模式,把自然、传统与都市休闲完美结合。茶是中国文化元素,茶也是浙江的文化符号,龙井茶就是浙江省的一张名片,中国茶叶博物馆,也设立在浙江杭州。以茶会友、以茶传情,其中就存在很多图书馆参与乡土文化保护与传承的方案。

3.2.4 文化旅游参与

关联、跨界、合作及融合是新时代的特征。文化旅游参与,是一种借台唱戏策略。机构调整后,文旅合一,图书馆要适应变化,善于利用机遇,借台唱戏。

民宿是建筑设计师或艺术家们,利用乡村闲置房屋,将其重新打造成现代化宾馆,供城市人来乡下度假居住,年轻人尤其喜欢来打卡。从本质上看,这是振兴乡村的一条新途径,也是一种文旅合一,可为图书馆文旅参与提供思路。走访发现,诸多民宿未与当地特色物产、资源有机结合,未形成卓有成效的文旅参与。以当地竹产业为例,图书馆文旅参与产业发展,至少可以做两方面内容:一是合作一个便携式图书馆,二是做一些与竹文化和竹工艺有关的参与项目,以此来保护与传承竹乡文化。

中国手工竹纸制作技艺是一项传统工艺,纸与图书有着天然的关系。元书纸就是竹纸的代表,据研究,该项技艺达17道程序,现在已经被列为国家非物质文化遗产[11]。图书馆可以利用竹纸制作工艺,开发一个参与式项目。另外,竹子编织技艺,植物学中竹子的种类、作用及价值等,都可以提炼出参与式项目主题。

3.2.5 特色资源挖掘参与

图书馆要想做好乡土文化保护与传承,首先要摸清家底,熟悉身边资源,尤其是特色资源。《浙江农业文化遗产调查研究》一书,依据农业遗产十大类,即:遗址类、工程类、景观类、聚落类、工具类、技术类、文献类、物种类、特产类及民俗类,进行全面调查研究,梳理出浙江地域范围内主要农业遗产资源[12],可以作为一本很好的工具书,并以此为线索,结合当地区域特点,进一步具体化,并依据可行性策略,考虑设计图书馆参与式对象。

在浙江除了农业遗产之外,还有世界灌溉遗产,这实际上也是一种农业遗产的特别提法。浙江海塘因地理位置形成自然特色,修建海塘建筑是为了防止海水倒灌,同时,也为保护耕地和农家生活安全,其建筑的原理、材料、用工等,都深藏着古代劳动人民的智慧,有许多值得挖掘的地方。纪录片《乡村里的中国》有一片段,为了解决贫困,村里围绕一棵百年老树是否应被卖到城里,展开了矛盾冲突。我们认为,这棵百年老树蕴涵着村里的乡土文化,是村里的特色资源,是故土精神象征,见证了村庄悠久的历史,它被移走,乡村文化和精神就会有所缺失。所以,图书馆以特色资源为对象,开展参与式保护与传承,有取之不尽用之不竭的文化资源。

3.2.6 记忆参与

图书馆最大优势是文献、档案的收藏,其中,档案部分也可以主动收集。比如:在当前抗疫时期,南京图书馆率先开始征集抗疫中各种标牌、广告、防护服、通信、纪念物、视频等物件,从传统分工角度看,这些都属于档案类。图书馆跨界已经成为一种趋势,不可阻挡。基层图书馆参与本土(身边)“乡村记忆工程”具有天然优势。图书馆、档案馆、博物馆都属于社会记忆存储部门,《博物馆、美术馆、图书馆与文化遗产》一书,讲述了包括档案馆在内的四馆分工、合作、融合,尤其是在互联网环境下的融合与创新[13]。从社会记忆角度思考,有必要加大对我国农村地区的文化遗产保护力度,而我国公共图书馆正好可以发挥相应的功能,具体可以采取以下路径:其一,加强对公共图书馆所在地区农村文化的收集力度,从而有效保存乡村文化记忆;其二,结合本地特色,定期开展与当地农村息息相关的文化展览、文化巡演活动;其三,成立专门部门,对乡村口述传统文化进行收集、整理和存档[14]。图书馆要充分发挥收藏、展示及记录特长,传承和保护传统文化遗产。值得注意的是,口述传统文化的收集与整理难度较大,但也为图书馆开展参与式项目设计提供了丰富的素材。

图书馆要利用文献资源优势,直接或间接参与“地名”设计,也是一个参与式切入点。随着地方基础设施建设发展,原来没有公路的村庄都已经通车,图书馆应尽可能抓住机会积极参与,从保存历史、留住记忆出发, 把“路名”作为载体,系统地揭示历史和文化,这也是图书馆参与文化遗产保护与传承的途径之一。

4 参与式模式类型

选择不同参与式路径,图书馆面向外部活动项目的参与式模式会有多种类型。依据以上参与式模式构建、参与式路径的讨论与分析,根据参与项目主体角色的不同,参与模式类型可分为三种:主动型、参与型及混合型(表2)。

表2 参与式模式类型表

4.1 主动型模式

主动型模式是指相对于其他参与主体,图书馆是主角,活动的内容和形式,全部由图书馆策划实施,更容易实现自身设想。比如:开设乡土文化大讲堂,图书馆可以规划一个全年活动设计方案,分期进行,做好项目对于馆员素质要求比较高,要有较强的控制力和协调力。在这种模式下,图书馆必须注意协调,尊重其他参与主体的意见或建议。参与式需要参与各方保持很高的参与积极性,参与式图书馆作为一种方法,一种行动,不是一次就能完成,而是应当长期合作,要求可持续发展。在新媒体时代,图书馆更需要把媒介中(参与者)各个节点的优势都发挥出来,清楚参与者的需求,统筹协调实现共赢。

4.2 参与型模式

参与型模式主要是指在活动参与主体上,图书馆处于非主体位置,图书馆主要任务是参与或辅助活动。比如:与相关社团或组织发起乡村行走活动,图书馆要积极参与,目的是与参与者互动、交友,在丰富自己的时候,也让他人熟悉自己,使乡土文化保护与传承情感关联上一个台阶。图书馆在此模式中的重要作用是加强与参与者的交流,寻找共振点,要多观察参与者临场感知情况,搜集相关数据。

4.3 混合型模式

混合型是指图书馆在全部参与过程中,有参与也有策划。图书馆既是参与者,也是个别场所中的策划者。比如:每年遗产活动日,主要由政府相关机构主持,图书馆处于参与位置。图书馆也可以利用场馆优势,主动策划开展一些民间艺术展览或传统手工艺活动,成为主角。在艺术团体组织一场文创大赛时,图书馆可以见缝插针组织策划一个新书品读活动,等等。

5 结语

乡村振兴战略对原来固守方寸之地的县、乡镇(村)基层图书馆的工作提出新的挑战,也带来了机遇。图书馆参与式模式构建是一项“走出去”工程,是一项具有创新意义的挑战性工作,要真正落地,不仅要勇于跨界,还需要在此基础上,试错性践行,迭代发展。

基层图书馆履职和参与乡土文化遗产的保护与传承,首先要从图书馆里的“乡愁”开始,只有建立对乡土淳厚的情感,才可能有尝试图书馆参与式保护行动的冲动。参与式模式的构建,具体涉及构建要素、影响因素、保障措施,图书馆应在设定、控制这些要件的基础上,进行参与式行动。参与式路径大致有六种:一是建立在认知基础上积极主动参与,即主动寻找项目对象;二是基于乡村生活节庆、民俗参与,让传承更接地气,凝聚村民情感;三是空间参与,是一种时空把握与交融的概念,把原本有边界的图书馆,扩大为一个生态馆,延伸图书馆影子;四是文化旅游参与,是一种跨界合作,也是对传统的洗牌与重组;五是特色资源挖掘参与,是对于所在区域资源的系统整理与深度挖掘,保护文化多样性;六是社会记忆参与,是为了保证不忘却,通过参与式活动提醒,强化记忆。同时,为了乡土文化保护与传承,图书馆应作为直接参与者全面、系统收藏和整理乡土文献。研究通过路径分析,进一步归纳出三种参与式模式。参与式图书馆选择适当模式,正确定位角色,对于参与式项目成功与否,十分关键。参与式项目要借助新媒体发展趋势,提升图书馆参与力度。在乡村振兴背景下,图书馆参与乡土文化遗产保护与传承是一个大课题,本文立足图书馆参与视角,在“路径”与“模式”方面进行了初步探索。

(来稿时间:2021年6月)

——围棋