消费嵌入性视角下家庭—社会因素对居民现场观赏型体育消费的影响研究

马培艳,张瑞林,李凌

赛事产业是体育产业价值增值的核心环节。2017年,美国体育用品、职业体育赛事和休闲健身三类消费增加值占体育产业增加值75.6%,职业体育赛事为其中第一大消费项目[1]。2019年,我国体育用品及相关产品制造增加值占体育产业增加值30.4%,而体育竞赛表演活动增加值仅占1.1%[2]。我国体育消费结构中观赏型体育消费严重不足,极大制约我国体育赛事产业高质量发展和体育消费的“增容提质”。如何进一步扩大居民观赏型体育消费,优化我国体育产业结构,实现“20 000亿体育竞赛表演产业”发展目标,亟待重点研究。

近年来,尽管体育消费问题已渐受我国学者重视,但观赏型体育消费研究较少,且主流观点也普遍将体育消费看作消费者自主行为过程,造成多数研究仅从经济学、文化学等范式,以供-需视角为主归纳体育消费的影响因素,而忽略了消费的“嵌入性”。新经济社会学认为,消费嵌入在个体所处的社会网络之中受到社会环境的影响[3],尤其我国消费者面临的问题除自主性外,更多是脆性[4]。社会生态学理论将个体生存的环境划分为微观、中间、外部和宏观,家庭是消费者长期直接接触的微观组织环境。消费者作为家庭成员,扮演特定家庭角色,其观赏型体育消费活动是否受到家庭关系、家庭资源、家庭正式或非正式制度的影响[5],我国学界尚少有从此角度对该问题进行审视。鉴于此,本文基于“消费嵌入性”视角,构建、验证并探讨家庭—社会因素对我国城乡居民现场观赏型体育消费的影响,旨在进一步深化理解观赏型体育消费行为的社会嵌入机制,为企业优化产品与服务、政府制定政策提供参考。

家庭作为居民生存的基本单位,首先具有基本的需要满足和保障功能,可为行动者提供各种家庭资本或资源,如经济资本、文化资本、社会资本等[6-7]。经济资本是与金钱或财产相关的资本形式,是居民观赏型体育消费重要的资金来源。居民家庭经济资本越丰厚,代表其支付能力越强。研究表明,家庭收入是预测居民观赏型体育消费的常用变量[8-9]。同时,房产也是家庭财富的重要象征,尤其是中国家庭,资产中房产占比高达68%[10]。R.O.WEAGLEY等[11]对美国居民的研究发现,在控制其他变量的情况下,拥有房产者(无论是否按揭)体育休闲消费支出明显高于租房者。王裕雄[12]对北京市民的调查显示,房产持有情况显著正向影响其体育消费支出。基于此,提出研究假设1:居民家庭经济资本越丰厚,其现场观赏型体育消费参与度越高。

文化资本意指消费者先天拥有或后天习得的兴趣、审美、习惯、品位和生活方式等文化禀赋与文化能力。学校教育、其他文化实践、家庭是文化资本积累的主要形式。观赏型体育消费也是一种文化实践,家庭文化资本可为其提供文化能力和氛围熏陶[13]。P.WHITE等[8]研究表明,文化资本可以促进加拿大女性的观赏型体育消费。T.C.WILSON[9]对美国消费者的研究指出,相对于经济资本,文化资本对观赏型体育消费具有更强的解释力。受教育年限、其他类型文化活动都是观赏型体育消费的重要预测变量[12,14-15]。家庭文化资本还具有代际传递效应,父母受教育水平决定其对体育的认知、态度以及对子女体育锻炼的要求和支持力度[16],对青少年子女体育消费观形成具有关键作用[17]。基于此,提出研究假设2:居民家庭文化资本水平越高,其现场观赏型体育消费参与度越高;假设3:父代家庭文化资本水平越高,其现场观赏型体育消费参与度越高。

本文通过家庭社会交往和职业社会资本衡量居民家庭社会资本[18]。家庭社会交往,是指围绕家庭实物与父母、亲戚和邻居等以血缘地缘关系为基础产生的社会关联。家庭社会交往越紧密,能动用的社会资本越丰富。职业社会资本,主要是指家庭成员的职业地位[6],不同职业的消费者往往具有特定的惯习和品味。秦海林[19]研究指出,家庭社会资本具有收入效应、学习效应与狄耿罗效应,会促进家庭消费升级。缪晓雷[20]研究表明,内聚性社会资本(社会交往)可促进体育锻炼。20世纪70年代,布迪厄对法国消费者的调研表明,经常到现场观看体育比赛的主要是手工业者、商人、工人和中等行政管理者与职员,支配阶层去现场观看体育比赛要少得多[18]。王乔君[21]对我国长三角城市居民调查发现,购买体育比赛或表演门票等体育消费在不同职业间有显著差异。基于此,提出研究假设4:居民家庭社会资本越丰富,其现场观赏型体育消费参与度越高。

家庭具有抚养与赡养功能,家庭的存续和发展由核心家庭成员支撑,他们通过参与社会生产维持家庭消费功能,同时承担赡养和抚养义务。消费决策中,在家庭资源总量一定的情况下,正式或非正式制度是决策配置的主要参考依据之一[7]。中国家庭素来重视子女教育,为满足子女文化课辅导班、兴趣班的学习,家长会选择节约其他家庭成员开支,采取“两栖”消费模式[9]。同时,自有住房、安居乐业是传统中国人的理想生活形态。2014年,我国家庭住房自有率为84.4%,远高于美国和欧盟国家2/3的比率。近年来,我国商品房价格持续上涨,使居民贷款负担加重[10]。此外,由于我国现行医疗保障体系对灾难性医疗保障的不完善,城乡二元医疗资源的不均衡问题也使我国居民面临很大的医疗负担[22]。龙斧[23]将居民家庭住房、教育和医疗支出定义为家庭核心消费,其比例过高会对发展性消费产生不利影响,且子女教育支出对家庭边际消费具有“挤出效应”。聂正彦[24]研究表明,医疗支出、购房支出显著影响城镇居民文化消费水平。基于此,提出研究假设5:家庭核心消费压力对居民现场观赏型体育消费具有“挤出效应”。

由于现场观赏型体育消费属于时间密集型体育消费,亲身参与性使时间成为真约束,居民如何支配闲暇受到工作、家庭整体安排的影响。工作时间越长意味着休闲时间越短,家庭抚养责任多也会使家庭成员面临的休闲约束更大。K.M.NOMAGUCHI[25]研究发现,日本女性婚后将大量闲暇分配至子女养育中,直接导致其用于自身的闲暇大量萎缩。反之,有研究指出,工作、抚养孩子和照顾家人的时间减少,均会增加成人父母的体育需求。基于此,提出假设6:居民夫妻工作时间越长,其现场观赏型体育消费参与度越低;假设7:居民家庭65岁以上老人越多,其现场观赏型体育消费参与度越低;假设8:居民家庭18岁以下子女越多,其现场观赏型体育消费参与度越低。

家庭还具有支持功能,代际之间的互动具有实际的辅助与心理慰藉作用,也会对家庭成员的经济行动产生影响[7]。目前,我国社会保障制度和家务劳动市场还很不完善,现代女性又普遍就业,调动父代资源来缓解照料负担和家庭—工作冲突已成为普遍策略。而在家庭收益最大化的角度,父母也通常会选择给予子女帮助。因此,尽管核心家庭已成为近几十年中国社会主流的家庭模式,但由子代、父代组成的长期性或临时性主干家庭仍是比较普遍的现象[26],被称作“家庭分工的扩大化”,即围绕一个核心家庭,两代人的家庭成员都参与到一个家庭分工中去。家庭分工扩大后,父辈在照料上提供的支持能缓解时间约束,促进家庭成员的休闲参与[27]。基于此,提出研究假设9:父辈代际支持可促进居民现场观赏型体育消费。

1 研究对象与方法

1.1 数据来源

研究使用中国综合社会调查2017年居民调查数据(简称CGSS2017),由于本研究的核心问题是家庭社会学因素对居民现场观赏型体育消费的影响,因此将分析样本锁定在已婚65岁及以下居民,在选取和保留本研究所需变量的基础上,清除缺失和无效样本,最终纳入分析的样本量共计8 132人。其中,从不观看体育比赛的居民为6 571人(80.8%),1年数次或更少的有1 244人(15.3%),1月数次及以上的有317人(3.9%);男性3 651人(44.9%),女性4 481人(55.1%);独生一代(1981年以后)1 736人(21.3%),转型一代(1971—1980年)1 919人(23.6%),幸运一代(1961—1970年)2 578人(31.7%),失落一代(1945—1960)1 899人(23.4%);城市人口5 117人(62.9%),乡村人口3 015人(37.1%)。

1.2 变量选取

(1)因变量:现场观赏型体育消费。通过CGSS问卷题目“过去一年,您是否常在空闲时间到现场观看体育比赛活动”来测量。为了便于区分参与频率水平,对原变量结果重新赋值,形成了“0=从不,1=1年数次或更少,3=1月数次及以上”3级定序变量。

(2)自变量:家庭资本、家庭压力、代际影响3个层次的变量。家庭资本:家庭经济资本通过家庭收入和居民拥有或共有房产数来衡量;家庭文化资本通过夫妻最高受教育年限、受访者“参加文化活动的频率、读书/报纸/杂志的频率”测量;家庭社会资本通过夫妻最高职业地位和受访者社会交往来衡量。在中国社会文化背景下,权力与社会资源的联系更为密切,能更好地反映个体社会资本[28],EPG阶层分类考虑了组织中的权力地位与雇佣关系。因此,本文采用EPG阶层分类及其对应的职业层级作为家庭社会资本的评价指标之一。参考侯利明[29]提供的代码,根据EFG对应的职业地位将职业层级分为上层、中上层、中层、中下层和下层5个等级。

家庭压力:包括抚/赡养责任、工作压力和核心消费压力3个方面。家庭抚、赡养压力通过家庭成员中18岁以下子女数和65岁以上老年人数两方面来考量;工作压力通过夫妻双方1周的工作时间来衡量;核心消费压力的计算主要参考龙斧[23]提出的“核心消费决定论”,以核心消费占家庭总支出入的比例表示。

代际影响:包括父代家庭文化资本和代际支持。前者主要通过受访者父母最高受教育年限测量;后者通过“过去一年中,您自己父母或配偶是否经常为您提供帮助料理家务或照顾小孩或其他家人的帮助”2个题目得分加总取最高值测量[30]。

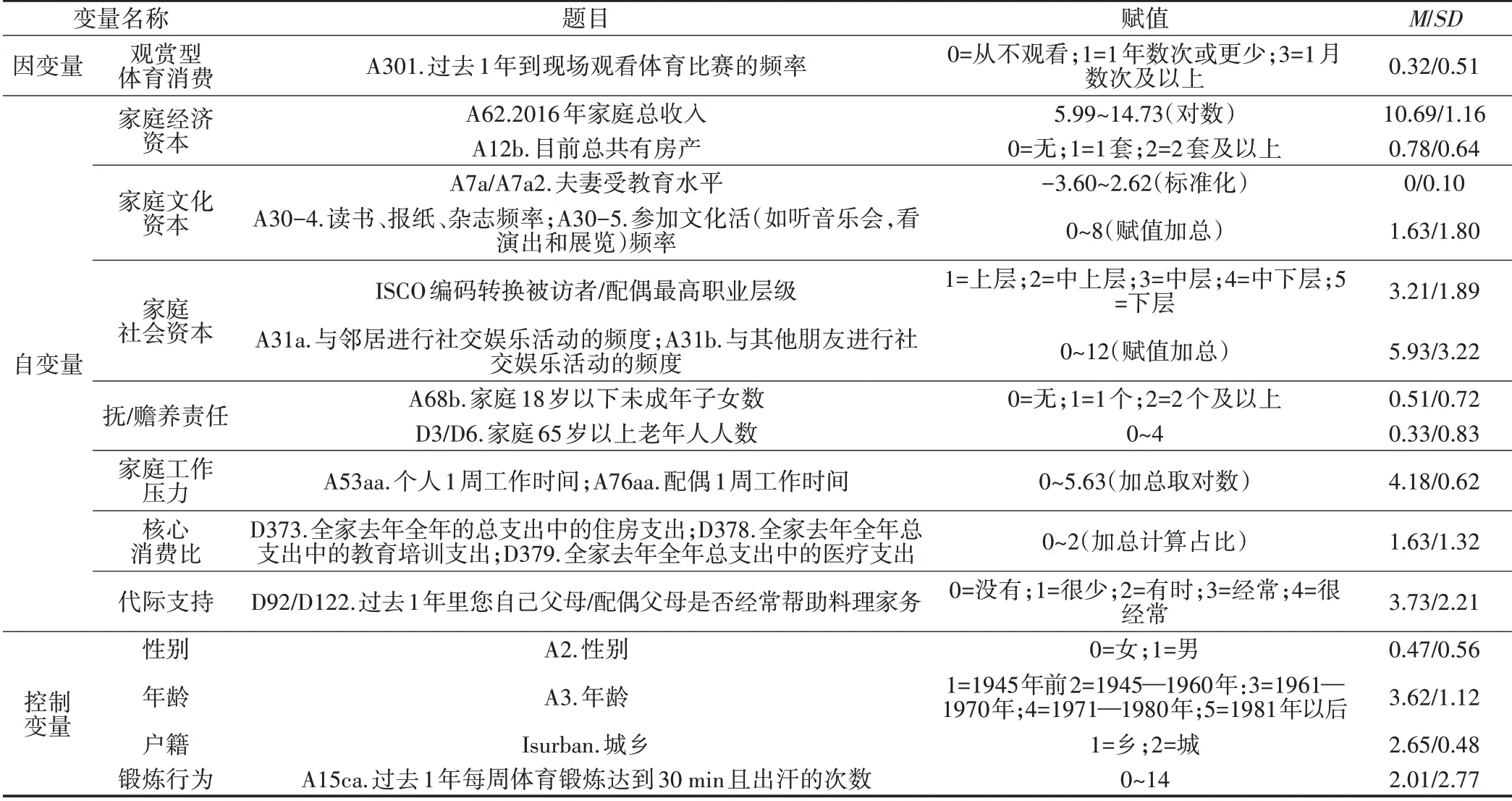

(3)控制变量:将可能影响居民现场观赏型体育消费的个人特征(如性别、年龄、户籍、体育锻炼次数)作为控制变量。为使不同组别之间教育程度具有可比性,在分析过程中将学历水平均转化为受教育年限,并采用组别均值处理,各变量的编码赋值及描述性统计见表1。

表1 变量的描述性统计Table 1 Descriptive Statistics of Variables

1.3 分析策略与模型

由于因变量“现场观看体育比赛”为定序3分类变量,采用Ologit回归模型分析,其重要应用之一是估计优势比(OR),OR=e-βi,βi为解释变量Xi的系数,OR表示在控制其他自变量的前期下,解释变量xi从xi1变到xi2时,因变量Y在j水平发生概率和参照水平发生概率之比变动的比率。运用Stata15.0进行数据处理与统计,首先对Ologit模型需要满足的2个假设,即自变量间不存在多重共线性和平行假设进行检验。通过唐启明[31]提供的Colding 2技术检验结果发现条件数为16.15<30,说明核心自变量之间不存在显著的多重共线性;Brant检验显示P=0.383>0.05,通过平行假设检验。此外,实证模型中constant cut1和2都满足1%水平上显著,说明模型整体稳健可靠。

2 居民现场观赏型体育消费家庭-社会影响因素的Ologit结果分析

本文重点讨论影响居民现场观赏型体育消费的家庭—社会因素。共构建8个多层嵌套Ologit模型。模型1是基础模型,主要包括性别、年龄、锻炼行为、户籍4个控制变量;模型2~4是家庭资本模型,在模型1基础上依次纳入反映经济资本、文化资本、社会资本的6个变量;模型5~6是家庭压力模型,在模型4基础上依次纳入夫妻1周工作时间、18岁以下子女数、65岁以上老人数、家庭核心消费比例4个变量;模型7~8是父代影响模型,在模型6的基础上依次纳入父代家庭文化资本、代际支持2个变量。在加入解释变量的过程中,整体模型的解释力(R2)逐渐增加,表明纳入的变量对因变量均具有一定解释力(见表2)。

表2 居民现场观赏型体育消费家庭社会影响因素的Ologit回归结果Table2 Results of Ologit Regression Analysis of Family Sociological Factors Influencing Residents'On-site Spectators-oriented Sports Consumption

2.1 居民现场观赏型体育消费的个体特征

模型1显示,性别、年龄、锻炼行为、户籍对居民现场观赏型体育消费均有显著影响。男性现场观赏型体育消费的频率是女性的1.874倍(e0.628=1.874);年龄越小,现场观赏型消费频率越高,从失落一代、幸运一代、转型一代到独生一代每降低一个年龄单位,居民现场观赏型体育消费频率可上升38.2%(e0.323=1.382);居民锻炼频率每上升一个单位,其现场观赏型体育消费频率上升12.3%(e0.116=1.123)。模型1~8总体显示,性别、年龄、锻炼行为的回归系数变动幅度小,说明这3个变量的影响较为稳健,受其他变量的干扰较小。另外,城市居民现场观赏型体育消费频率是乡村居民的3.043倍(e1.113=3.043)。模型1~8显示,户籍的回归系数和显著性在模型2~3增加了家庭经济资本、社会资本变量之后下降较明显,说明家庭经济资本、家庭社会资本部分中介户籍对现场观赏型体育消费的影响。

2.2 家庭资本对居民现场观赏型体育消费的影响

模型2显示,家庭收入、家庭拥有房产数对居民现场观赏型体育消费有显著正向影响。居民家庭收入每上升一个单位,其现场观赏型体育消费频率上升约55.0%(e0.438=1.550);房产数每上升一个单位,其消费频率上升约16.3%(e0.151=1.163)。模型2~8显示,家庭收入的影响一直显著,但房产数影响不稳定,在模型3加入文化资本后,家庭经济资本的回归系数下降明显,说明文化资本具有部分中介效应。模型3显示,社会交往、职业层级对居民现场观赏型体育消费具有显著正向影响。居民社会交往频率每提高一个单位,其现场观赏型体育消费频率上升7.7%(e0.074=1.077);居民职业层级每下降一个单位,频率下降14.2%(e-0.153=0.858)。模型2~8总体显示,社会交往的显著性与回归系数稳定,而职业层级在模型3加入文化资本变量后不显著,说明文化资本具有完全中介作用。模型4显示,夫妻最高受教育年限、文化活动参与对居民现场观赏型体育消费具有正向影响,夫妻最高教育年限每增加一个单位,观赏型体育消费频率提高27.3%(e0.242=1.273);其他文化实践参与频率每上升一个单位,频率提升39.2%(e0.331=1.392)。综合模型4~8可知,文化资本的显著性及回归系数变动较小,其对因变量的影响稳健。研究结果支持研究假设1、假设2和假设4。

2.3 家庭压力对居民现场观赏型体育消费的影响

模型5显示,18岁以下子女数对居民观赏型体育消费有显著负面影响,该变量每增加一个单位,场观赏型体育消费频率降低10.1%(e-0.106=0.899);家庭65岁以上老人数量的影响不显著,但回归系数是正向因素。模型6表明,夫妻1周工作时间、家庭核心消费压力对居民观赏型体育消费也有显著负面影响。夫妻1周工作时间每增加一个单位,现场观赏型消费频率下降23.4%(e-0.267=0.766);家庭核心消费比例每增加一个单位,频率下降41.1%(e-0.529=0.589)。综合模型5~8,夫妻1周工作时间、家庭核心消费比例的负面影响均显著,回归系数变化小,二者对因变量的影响稳定。研究结果支持研究假设6和假设8。

2.4 父代家庭文化资本、代际支持对居民现场观赏型体育消费的影响

模型7~8表明,父代家庭文化资本、代际支持对居民现场观赏型体育赛事消费有正向显著影响。代际支持每增加一个单位,现场观赏型体育消费频率可提升10.7%(e0.102=1.107);父母受教育年限越长,现场观赏型体育消费频率越高,每提高一个单位,频率提高27.0%(e0.239=1.270)。研究结果支持研究假设3和假设9。

3 讨论

现场观赏型体育消费虽属个体自主经济行为,但其嵌入于家庭组织空间,受到家庭—社会因素的影响。已有针对体育消费的研究,无论是消费经济学、心理学范式,还是社会学、文化学范式,大都将体育消费看作是行动者的自主行为,将消费者看作是“社会化不足”(如消费经济学范式的理性选择)或“过度社会化”(如弗兰克福的消费主义)的个体,不能全面解释我国长期以来存在的消费低迷及体育消费不足现象。消费嵌入型范式,充分考虑消费者的脆性约束,切合中国实际,提供更广阔的研究视野,可形成对以往研究的有益补充。当前,我国体育消费水平与发达国家还存在很大差异,赛事产业是体育产业链的核心,扩大赛事消费是优化体育消费结构,促进体育产业高质量发展的关键环节。研究结论提示,政府及相关企业不仅要激发消费者“自主性”,还应充分重视消费嵌入性造成的消费者“脆性”。只有长期致力于稳步调整宏观社会结构、优化制度环境,释放居民消费约束,才能从根本上扩大体育消费。

3.1 居民现场观赏型体育消费具有个体差异和城乡区隔

在个体特征上,男性更倾向于现场观赏型体育消费。一方面,我国传统“男主外女主内”的文化构建和社会分工使女性将更多的精力投入家庭[18];另一方面,女性自觉意识的唤起与我国以男性为主的赛事供给结构也对女性参与观赏型体育消费形成制约。在年龄上,年轻人更青睐到现场观看体育比赛。已有相关研究中,年龄与体育消费的正、负效应还未明确[16]。而相对于参与型体育消费,体育比赛更具结果不确定性、球队个性文化和明星效应等消费价值,更符合年轻人的消费心理。

张文明[32]指出,除个体自然属性和社会地位影响外,地域及地域内文化(包含体育)设施配置也是文化消费区位差异的重要原因。大型体育场馆多设置在城市中心区域,相比农村,城市给予体育赛事市场培育和发挥的有利条件,方便居民消费。从某种意义上讲,城乡空间位置及不同观赏型体育消费配置分割了城乡体育消费市场,造成城乡体育赛事消费文化差异。

研究同时发现,经常参与体育锻炼的居民进行现场观赏型体育消费的频率更高。以往研究将体育消费分为实物型、参与型和观赏型消费,很少有研究对三者之间的关系进行探讨。郑和明[33]认为,参与型体育消费是体育消费的基础,具有良好的产业辐射和整合作用。徐开娟[17]指出,青少年参与型体育消费每周达4~5小时,会加深对体育运动项目的依附黏性,甚至进行观赏型体育消费。因此,我国体育产业的发展应以坚持发展全民健身事业为基础,培养大众掌握1~2项体育技能,引导形成体育惯习,发挥参与型体育消费对实物型与观赏型体育消费的连带及辐射效应。

3.2 家庭资本为居民现场观赏型体育消费提供物质、心理和鉴赏力禀赋

与其他消费内容一致,家庭收入仍观赏型体育消费的关键经济因素,居民拥有房产数作为现代社会家庭经济水平的重要组成部分,在观赏型体育消费参与中也发挥了一定“财富效应”。本文通过家庭职业等级与社会交往衡量居民家庭社会资本,结果显示家庭职业等级、社会交往对现场观赏型体育消费有促进作用。在布迪厄理论框架下,观赏型体育消费品位和惯习取决于消费者所处的社会阶层,反过来,消费者亦可通过观赏型体育消费的实践构建和再生产社会阶层。社会结构和观赏型体育消费等级具有同源性,社会地位较高的个体往往喜欢“高级”或“精英”文化消费,社会地位较低的个体倾向于“流行”或者“大众”文化消费。目前,职业体育赛事在我国还处于起步期,观赏型体育消费属于“小众”高端消费。而且,现场观赏型体育消费本身也是一种社交方式,消费者可通过观赏型体育消费增加社会交往,获得群体认同和社会区分,构建社会阶层。因此,具有高频率社会交往特质的消费者也更易形成观赏型体育消费的偏好。

到现场观看体育比赛不仅是一种消费活动,也是一种文化体验,需要一定文化解码和鉴赏能力。教育、其他文化实践都是文化资本累积的重要形式,居民教育年限越长、其他文化实践参与越多,其文化鉴赏力越强,越倾向于观赏型体育消费,这与高莉莉等[13,25]的研究结果一致。由此可见,广泛提高国民基本文化素养仍是促进文化消费的根本举措。另外,研究结果还验证了文化资本的代际传递机制和中介效应,即父代家庭文化资本可间接促进居民现场观赏型体育消费。经济资本、社会资本以文化资本为中介对居民现场观赏型体育消费产生影响。

3.3 家庭压力因素对居民现场观赏型体育消费具有挤占与挤出效应

家庭生产函数理论指出,体育消费不仅受收入约束,还会受时间约束。我国居民观赏型体育消费同样面临时间约束,夫妻双方1周工作时间越长,居民现场观赏型体育消费频率越低,18岁以下子女数也会减少居民现场观赏型体育消费。与假设不一致的是,65岁以上老年人数并未成为居民观赏型体育消费的负担,是一种积极因素。随着我国医疗卫生水平与社会保障体系的完善,老年人经济更加独立,寿命普遍延长,他们反而成为家庭重要的储备人力。此外,核心消费的挤出效应也在本研究中得到验证。龙斧提出[23],家庭核心消费会对边际消费产生挤出效应,但其仅实证了子女教育支出对家庭边际消费的挤出效应。在此基础上,聂正彦[24]验证了医疗支出、购房支出对居民文化消费水平的负面影响。本文在观赏型体育消费领域,支持上述观点。

3.4 代际支持可为居民观赏型体育消费提供补偿性动力

研究还发现,代际支持对居民现场观赏型体育消费具有促进作用。近些年,我国家庭结构发生变化,女性普遍参与劳动生产。围绕核心家庭利益,低龄老人为子女提供生活照料的现象已经十分普遍;子代与父代共同围绕核心家庭利益扩大分工,互惠共依。在其他研究领域,代际支持也被证明可缓解家庭—工作冲突,促进女性劳动参与[34]。但王富百慧[35]认为,隔代照料与支持挤压了父辈的锻炼时间,需要适度降低其不利影响。

4 结论

(1)性别、年龄、户籍、体育锻炼行为对我国居民现场观赏型体育消费均具有显著影响。已婚男性参与度大于女性;随着年龄的增长,现场观赏型体育消费参与程度下降;城市居民的参与率大于乡镇居民;锻炼行为对居民现场观赏型体育消费有辐射作用。(2)居民现场观赏型体育消费受家庭资本的影响。家庭所拥有的经济资本越充裕、社会资本越丰富、文化资本水平越高,居民现场观赏型体育消费的参与度越高。在三种家庭资本类型中,家庭文化资本是影响居民现场观赏型体育消费偏好形成的基础和关键因素,同时具有其他文化资本形式的中介作用及代际间传递效应。(3)已婚居民面临的工作、家庭抚养责任、家庭核心消费压力对居民形成时间与经济约束,负面影响现场观赏型体育消费。家庭65以上老年人数是积极因素,家庭分工扩大后形成的代际支持对现场观赏型体育消费有促进作用。